Wir hatten von den Künstlern gelernt … Ein Interview mit Laszlo Glozer von Sigrid Ruby

"Westkunst", Köln, 1981, Raumansicht (Arbeiten von David Smith und Jackson Pollock)

"Westkunst", Köln, 1981, Raumansicht (Arbeiten von David Smith und Jackson Pollock)

1981 fand in der Kölner Messehalle die Großausstellung „Westkunst – zeitgenös- sische Kunst seit 1939“ statt. Als Ziel der Ausstellung wurde unter anderem die „Zurückführung zeitgenössischer Kunst auf ihre Ursprünge“ genannt sowie „Kontinuität und Widersprüche“ der künstlerischen Entwürfe offenzulegen. Die aufwändige, die Kosten einer Documenta weit übersteigende Ausstellung löste wegen ihres normativen Anspruchs jedoch teilweise sehr kontroverse Diskussionen aus. So standen vor allem die Auswahlkriterien der Ausstellung im Zentrum der Kritik: die unmittelbar zeitgenössische Kunst – die Kunst der gerade zu Ende gegangenen Siebziger – wurde ausgespart, ebenso die Medien Fotografie und Film. Zudem wurde der Ausstellung vorgeworfen, zu stark „kunstimmanenten“ Fragestellungen zu folgen. Sigrid Ruby sprach mit Laszlo Glozer, der neben Kasper König maßgeblich für die Konzeption und Realisierung der Ausstellung verantwortlich war.

Sigrid Ruby: Anders als viele Kompendien, Ausstellungen und Übersichtswerke zur Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ließen Sie die von Ihnen und Kasper König konzipierte Ausstellung „Westkunst“ (Köln, 1981) nicht 1945 anfangen, sondern setzten 1939 ein und lieferten einen kritischen Umgang mit der Kunst der vierziger/fünfziger Jahre. Im so genannten „Handbuch“, dem Katalogbuch zur Ausstellung, wird gesagt, dies sei eine Perspektive der siebziger Jahre vor dem Hintergrund der Erfahrungen der sechziger Jahre. Was meinen Sie damit?

Laszlo Glozer: Meine Generation hat sicherlich gespürt, dass das, was damals über Kunst geschrieben wurde, doch aus der Nachkriegszeit heraus einen Blick auf das 20. Jahrhundert warf, der gelinde gesagt unvollständig war. Surrealismus etwa hatte demnach gar nicht stattgefunden. Uns wurde klar, dass der Weltkrieg und das Dritte Reich, die Veränderungen schon in den dreißiger Jahren sehr weit Einfluss genommen hatten – und es sind nicht nur die Emigrationen und die Schicksalsmomente, sondern vor allem andere Formen von Leben oder Unsicherheit, die für die künstlerische Produktion von Bedeutung waren. Im Grunde war die fällige Entdeckung, die der Ausstellung vorausging, dass die für die sechziger Jahre zuständige Generation, die ja die etablierte Kunst der restaurativen Fünfziger selbstverständlich ablehnte, ihrerseits längst Fährten aus der ausgeblendeten Vergangenheit aufgegriffen hatte, rebellisch und subversiv: Denken Sie an Fluxus, da hieß doch Anfang der sechziger Jahre eine wichtige Veranstaltung expressis verbis „Neo-Dada in der Musik“. Duchamp war plötzlich wieder da, na klar. Erstaunlich aber war die Wirkung der so genannten Klassiker – allerdings Impulse, die weniger bekannt waren, die eben von diversen Spätwerken ausgingen. Wir hatten von den Künstlern gelernt gewissermaßen. Das war, wenn man will, die „Forschungsperspektive“ aus den Siebzigern, wobei deren Eigenproblematik aus der Ausstellung weitgehend ausgespart blieb zugunsten eines aktuellen Ausblicks, des mit gesondertem Katalog versehenen „Heute“-Teils. Die Eckdaten der „Westkunst“ hießen 1939 und 1968 – keine primär kunsthistorischen Daten.

Ruby: Was bedeutet das für Ihr Verständnis der Moderne? Sie wenden sich im Handbuch gegen einen „Allerweltspluralismus“ ebenso wie gegen rigide Modelle von Moderne. – Ist die Moderne definierbar, wenn auch nur ex negativo? Von der Postmoderne her?

Glozer: Das ist nicht mein Thema! Aber wenn man auf diese erste wichtig-ste Phase des 20. Jahrhunderts ungefähr bis zum Ersten Weltkrieg schaut, ist alles da, ein Reigen der Ismen, dicht beisammen, Avantgarde pur, unabgelenkt und radikal: Was dann folgt, mit der Losung „Zurück zur Ordnung“ nach dem Krieg, ist eine Art Umschichtung, das ist teilweise schon eine postmoderne Phase der Moderne, dieses Weitergehen mit der Relativierung von fast allen Ergebnissen, diese „Neo“-Phasen und Abschwörungen, da lässt sich auch ein unheimlicher Bruch wahrnehmen, die verlorene Unschuld der Moderne, oder weniger pathetisch: die Ernüchterung angesichts der gesellschaftlichen Realität. Wir hatten die Sechziger, plus/minus einige Jahre, als einen zweiten Höhepunkt des Kunstjahrhunderts im Visier, als radikale Avantgarde-Leistung vor einem utopischen Horizont ins Leben eingreifend, getragen von der Überzeugung, dass die Welt veränderbar sei. Da war wieder diese Unschuld im Spiel – eine tolle Strecke der Kunst. Oder? Als die „Westkunst“ konzipiert wurde, war dieser Elan bereits gebro-chen. Der Entwurf basiert auf der Überzeugung, dass die avantgardistische Moderne im Zusammenhang existiert, dass sie eine latente innere Geschichte hat. Das wurde dann in der Ausstellung unter Beweis gestellt, punktuell. Uns ging es darum, Zusammenhänge, Einflüsse, Kontakte, die zuvor verstellt waren, nicht zuletzt durch isolierte Betrachtungen der etikettierenden Kunstgeschichte, aufzudecken – und zu beleben. Als Beispiel: Schwitters, dessen späte Sachen für die Pop Art wichtig waren, kam nicht als Fußnote zu Roy Lichtenstein vor. Wir haben den späten Schwitters ausgegraben und für sich in Szene gesetzt. Wir hatten auch die Werkgruppe zum Wettbewerb „Die Versuchung des Heiligen Antonius“ aufgenommen, eine ziemlich absurde Sache, dabei ein echter Fund. Wo kann man gucken, was läuft? Das war nicht Ersatz für eine Kunstgeschichte, sondern es galt, Szenen auszustellen – etwa in Amerika, wo Künstler, die mehr oder weniger aus dem surrealistischen Zusammenhang, aber nicht nur daher kamen, sich an diesem Wettbewerb beteiligten. Ähnliches betrifft die Geschichte mit dem „Denkmal für den unbekannten politischen Gefangenen“ für den Humboldthain in Berlin. Plötzlich konnte man ganz neue Arten oder Möglichkeiten dieser halbab-strakten, abstrakten Skulptur sehen. Die Ambition „Abstraktion als Weltsprache“ war durchdekliniert, und der Kalte Krieg ließ schön grüßen. Das war 1953 so authentisch zeitnah wie 1945 der postsurrealistische Hollywood-Wettbewerb für den Heiligen Antonius. Mit Duchamp als Juror.

Ruby: Hat diese vorherige Nichtrezeption mit der im Katalog immer wieder verwandten Formulierung von der „Unverbrauchtheit“ des einzelnen Kunstwerks zu tun? Einerseits ist es ein Anliegen der Ausstellung, das Kunstwerk in seiner zeitgeschichtlichen Situation wieder zu entdecken, andererseits soll der „Unverbrauchtheit“ der Kunst nachgespürt werden, was ja latent ahistorisch anmutet. Steckt darin nicht ein gewisser Widerspruch?

Glozer: Der Ausdruck „unverbraucht“ wurde mir fast so oft um die Ohren gehauen wie der Titel „Westkunst“. Er kam aus der Erfahrung der sechziger und siebziger Jahre, als so viel auf einmal hoch kam, was historisch schon erledigt schien. Gemeint war, dass es in der Kunst des 20. Jahrhunderts unheimlich viel Energie oder Potenzial gibt und dass sich noch nicht alle Wirkung, die drin steckt, entfaltet hat. Es war wirklich unsere Überzeugung, dass alles, was gezeigt wurde, nicht bloß ein Beleg für eine bestimmte historische Situation war, sondern etwas, das man heute wie neu oder wie heutig ansehen kann. Es war im Grunde ein Setzen auf Qualität. Das hatte durchaus mit der Situation zu Ende der siebziger oder der frühen achtziger Jahre zu tun, als zum Beispiel Habermas das „unvollendete Projekt der Moderne“ beschwor.

Ruby: In dem „Handbuch“ zur Ausstellung betonen Sie, dass Sie die einschlägige Geschichtsschreibung der Moderne aufbrechen wollten. Das angesprochene Dilemma haben Sie ja auch selbst mit der Frage beschrieben, wie man der eigenen These von der gleichzeitigen Gegenwart unverbrauchter Kunst gerecht werden könne, wenn man sie doch wieder in historische Etappen einordnet, deren chronologische Abfolge einer Vergegenwärtigung zumindest dramaturgisch entgegenwirke.

Glozer: Daher haben wir eher auf Thematisierungen gesetzt als auf Ismen. Und wir stellten die einzelnen Künstler nicht oder nicht ausschließlich mit solchen Bildern vor, die typisch sind und im Lexikon abgebildet sein könnten, sondern es ist ein bisschen gegen den Strich gekämmt. Am Anfang war eine Art Entree, Bilder aus dem Jahr 1939, und dann kam eine ganze Abteilung mit Spätwerken der Modernen. Einerseits hat sich ergeben, unabhängig davon, ob das jetzt Klee oder Mondrian oder Arp oder Schwitters war, dass diese Künstler gleichzeitig in dieser Zeit jeweils Spätwerke hatten, die nicht richtig zu ihren früheren Positionen passten, und andererseits, dass von diesen Werken aus auf jüngere Kunst Wirkung ausgegangen war. Zum Beispiel Mondrian, von dem wir hauptsächlich diese späten amerikanischen Bilder drin hatten, die von der orthodoxen Mondrian-Nachfolge im Nachkriegs-Paris gewissermaßen exkommuniziert wurden. Auch das meint „unverbraucht“, gerade im Hinblick auf die Rezeption der Moderne.

Ruby: Galt das auch für Ihren Umgang mit der Avantgarde bzw. mit dem Begriff der Avantgarde? Die Moderne wird ja gerne als eine Abfolge von Avantgarden gefasst, und bei Ihrer Ausstellung geht es weniger um eine Abfolge von etwas, sondern um Bezüge, die vor- und zurückwirken. Es wird eher ein Netz gespannt als ein Entwicklungsmodell aufgestellt …

Glozer: Das Hintereinander ist Blödsinn. Es liegt alles mehr oder weniger nebeneinander, im Fluss. Oder: Es ist ein Gewebe. Mit dem Bierernst, mit der Fama der einander ablösenden Ismen haben Arp und El Lissitzky wunderbar in ihrem „Kunstismen“-Buch aufgeräumt, schon in den zwanziger Jahren. Aber, da ich wiederholt auf die Situation in den späten Siebzigern zu sprechen gekommen bin: Damals kam die Avantgarde ins Museum, da begann der Museumsbau für die Moderne zu boomen, da wurde gleich nach dem Schema der „Ismen“ klassifiziert. In den einschlägigen Publikationen dito. Das haben wir mit Bedacht durch eine möglicherweise verwirrende Komplexität unterlaufen. Uns ging es vielmehr um Blickwechsel, etwa in der Konfrontation von Bildern zum Beispiel von Albers und von Hopper. Das waren sprechende Konfrontationen. So gab es – auch im „Handbuch“ – immer wieder Akzente, Hinweise, wie Kunst doch im gesellschaftlichen Umfeld besteht und damit zu tun hat. Ein typisches Fünfziger-Jahre-Phänomen: Wir hatten von Francis Bacon eine Werkgruppe zum van-Gogh-Thema. Wir hatten ziemliche Mühe, alle diese Bilder zusammenzutragen, vor allem weil Bacon selber ein gebrochenes Verhältnis zu dieser Werkgruppe hatte. Aber das war für die Ausstellung schon auch sehr wichtig – nicht nur einfach als ein paar hübsche Bilder, sondern ein Thema. Interessant war, wie Artaud das Modell des Existenzialisten, des Selbstmörders durch die Gesellschaft formulierte und wie das dann in den fünfziger Jahren bei den Bacon-Bildern zu einer anderen Umformung kommt. In dieser Auswahl dieser Bilder hatte man dann wieder eine Möglichkeit zu sehen, was in der Zeit diskussionsmäßig drin war. Die Bacon-Bilder waren wiederum konfrontiert mit den Frauen-Bildern von de Kooning aus dieser Zeit.

Ruby: In Ihrem „Handbuch“ wird auch das Spannungsverhältnis zwischen der künstlerischen Produktion, der Art und Weise, wie das Kunstwerk präsentiert wird, und seiner Rezeption zu unterschiedlichen Zeitpunkten angesprochen. Und es scheint wiederum, dass, was die Zeit von 1939 bis Mitte/ Ende der vierziger Jahre betrifft, sehr stark der Produktionsprozess und der ursprüngliche Wirkungszusammenhang thematisiert werden, während die fünfziger Jahre nur in ihrer Rezeption angesprochen werden. Von daher könnte man denken, dass Krieg, Faschismus und die unmittelbare Nach-kriegszeit von Ihnen als prägender für die künstlerische Produktion angesehen werden beziehungsweise dass es wichtiger ist, dort das Augenmerk auf die ursprünglichen Entstehungszusammenhänge zu richten?

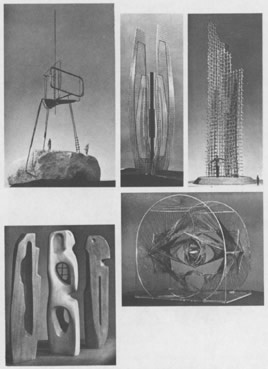

Preisträger des Wettbewerbs für das "Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen", 1953. 1. Preis: Reg Butler; 2.Preise: Naum Gabo, Mirko Basaldella, Barbara Hepworth, Antoine Pvsner

Preisträger des Wettbewerbs für das "Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen", 1953. 1. Preis: Reg Butler; 2.Preise: Naum Gabo, Mirko Basaldella, Barbara Hepworth, Antoine Pvsner

Glozer: Es wurde gewiss sehr große Aufmerksamkeit dem Krieg und der Bedrohung gewidmet, wie sich Kunst verhält und bewährt angesichts der Realgeschichte. Übrigens gab es 1996 eine große Centre-Pompidou-Ausstellung mit dem Titel „Face à l’histoire“, ein erweitertes Remake der „Westkunst“. Die intensivere Bearbeitung der Zusammenhänge in den Jahren 1939 und folgende ist aber zugleich geschehen, um Verständigungsvoraussetzun- gen zu schaffen. Dagegen ging es für die fünfziger Jahre eher darum, etwa mit dem Wettbewerb für das „Denkmal des unbekannten politischen Gefangenen“, zu zeigen, was da plötzlich so los war: Kunst, die bei der zweiten Documenta etwa hätte präsentiert werden können. In Bezug auf die Fünfziger ging es uns eher um ein Aufblättern von dem, was es alles gegeben hat. Und diese Auf- oder Wiedervorführung der fünfziger Jahre ließ dann doch interessante Facetten erkennen. Man konnte es schon neu sehen: Ernst Wilhelm Nay, Georges Mathieu, die Pariser Plakatabreißer … Uns kam es immer darauf an, was in der Produktion vorliegt oder da ist. Daraus kommen dann die Fragestellungen. Ich glaube allerdings schon, dass die ganz besondere Situation des Zweiten Weltkriegs mit dem Vorlauf eine ungeheuere Wirkung für die Kunst und für den Status des Künstlers hatte. Die Schatten des Krieges, die Vorgeschichte – man kann schon mit dem Spanischen Bürgerkrieg einsetzen –, der Nationalsozialismus in Deutschland, der die Künstler ganz direkt betraf, wo die Hitler’sche „entartete Kunst“ plötzlich dann gewissermaßen die Moderne für die Nachkriegszeit nobilitierte, das ist eine ungeheuere Geschichte. Dann gab es dieses lange bestimmende Phänomen des Existenzialismus nach dem Krieg. Das ist eine erstaunlich lange Nachkriegsphase gewesen. In der Rezeption hat sich das sehr stark niedergeschlagen. Die ganzen Entwürfe einer Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts nach dem Krieg stellten Hoffnungen auf, die mit der Realität nichts zu tun hatten, dafür vielleicht umso mehr mit diesem unreflektierten Zustand der Nachkriegszeit. Insofern war die Ausstellung keineswegs aus einem Guss – verschiedene Bereiche und Zeiten wurden auch verschieden behandelt.

Ruby: Sie sparen u.a. einen Künstler aus, der aktuell wieder stärker rezipiert wird. Das ist Bernard Buffet. Hat Buffet als ein Vertreter der figurativen Malerei nicht auch etwas „Unverbrauchtes“, wie vor kurzem die Ausstellung „Lieber Maler, male mir“ in Frankfurt behauptete?

Glozer: Na klar – von heute aus. Als „Buhmann“ haben wir ihn im Katalog drin. Die Bilder sind Schrott. Unsere Vorstellung von Avantgarde hatte mit einer Vernetzung zu tun, und Buffet fiel durch die Löcher. Sein unfreiwillig komisches Pathos – als ein schrilles Zeitphänomen war er uns sogar für zwei Abbildungen gut.

Ruby: Mich interessiert Ihr Vergleich beziehungsweise Ihre Kontrastierung von Wols und Pollock. Sie waren ja in verschiedenen Räumen, also nicht nebeneinander installiert …

Glozer: Wols wurde in Amerika in seiner Bedeutung nicht wirklich gewürdigt. Dass die Ausstellung „Westkunst“ mit 1939 beginnt, kommt bestimmt auch durch meine Erfahrung. Ich habe über Wols gearbeitet, praktisch über „Wols vor Wols“, seine Emigrationsgeschichte, über diese Zeit, die schwache Verbindung zu den deutschen zwanziger und dreißiger Jahren und dann als Zaungast im surrealistischen Milieu. Es ist ein Konglomerat, eine lange Inkubationszeit, aus der heraus sich etwas Neues entwickelt. Die Auseinandersetzung mit Wols ist eine Voraussetzung überhaupt für diese Art von Periodisierung. Wols hat zum Beispiel in Paris 1938 Plakatwände fotografiert, und er ist jeden Tag zurückgegangen, und es blieb immer weniger übrig. Und in den fünfziger Jahren gab es dann wieder die Plakatkünstler, die Decollagisten … Das Interessante ist ja, dass dann, und das wurde in der Ausstellung schon ein bisschen verfolgt, Pollock oder Wols gewissermaßen zum Modell werden.

Ruby: Was sind die Unterschiede? Hat das was mit Geschichte zu tun, mit erlebter Geschichte? Pollock, der Amerikaner, jenseits der Kriegsschauplätze?

Glozer: Es würde missverständlich sein, diesen Akzent, der in der Ausstellung drin war, so weit zu bewerten, dass man nun eine Gegenüberstellung von Wols und Pollock noch mal weiter forciert. Aber für den Pariser Tachismus oder für das europäische Informel war Wols ein Auslöser, und es ist ja auch nicht viel daraus geworden – außer flächendeckender Zeitkunst. Pollock wiederum war auf seine Weise eingebettet in eine überaus ehrgeizige Künstlerszene. Es war eine total andere Geschichte. Aber es gibt ein gewisses Durchlaufen des existenzialistischen Abstrakten Expressionismus. Das Durchhalten bis zum Ende, das ist in beiden Fällen gleich fassbar. Es sind natürlich beide Fälle, wo das Künstlertum selber extrem wird, was wiederum das Zusammengehen von Künstler und Gesellschaft irgendwie relativiert oder hinterläuft.

Ruby: Wo sind, auf der Ebene der Werke, die Korrespondenzen zwischen diesen unterschiedlichen Welten?

Glozer: Es war interessant, für die Ausstellung bestimmte Stücke zu beschaffen. Zum Beispiel haben bestimmte Werke von Miró in Amerika sehr stark gewirkt, eine bestimmte Art von All-over-Abstraktion, Matta spielte eine vermittelnde Rolle. Da gab es bestimmte spätsurrealistische Sachen, die dann weiterentwickelt werden konnten, etwa von Arshile Gorky. Auch Hans Hofmann war wichtig. Es waren ziemliche Vorläufer in Amerika damals, aus denen heraus, schon um 1950 herum, eine ausgereifte eigene Generation mit Ambitionen und Ergebnissen hervorgegangen war, die es in Europa in dem Sinne nicht so gegeben hat. Es war schon ein großer Wurf, das kann man nicht als Schüler abtun.

Ruby: Bei Ihrer Präsentation der Amerikaner ging es Ihnen aber nicht bewusst um eine Korrektur der einschlägigen Wahrnehmung oder Rezeption?

Glozer: Es gab später solche Europa-Amerika-Ausstellungen, aber uns ging es nicht um solche Konfrontationen. Es wurde gezeigt, was passiert ist, aber nicht die Fahnen oder Farben der Mannschaften. Es war wichtig, diese gewisse Übergangsgeschichte während des Krieges – mit Matta und Gorky und Miró und Max Ernst … die Scharniere – zu zeigen. Aus dem surrealistischen Umfeld heraus kommt sowieso die ganze Nachkriegs-Abstraktion, auch der ganze Abstrakte Expressionismus. Die Künstler haben alle, auch Picasso hat eine Surrealismus-Phase gehabt. Und Wols ist wirklich dann in Paris eine verblüffende Figur, die ziemlich authentisches Zeug gemacht hat, das dann groteskerweise letztlich schulbildend wird. Wir haben Wols durch die Nachbarschaft mit Giacometti, Dubuffet, Picabia, Fautrier und Artaud geschützt. Die Werke von Wols und Pollock sind zwei verschiedene Welten, aber es gibt ein Spannungsverhältnis.

Ruby: In der Ausstellung werden fast nur männlich geprägte Zusammenhänge aufgezeigt, obwohl schon in den siebziger Jahren die Autorität des Künstlers infrage gestellt wurde. War das ein für Sie interessanter Kritikpunkt? Würden Sie heute diesbezüglich etwas modifizieren?

Glozer: Das war ein absolut großer Kummer mit den Frauen. Es war kein Kriterium, Frau oder nicht Frau. Ich kann nur die Gegenfrage stellen. Wer fehlt denn aus dieser Zeit, die unbedingt hinein müsste, für diese Geschichte?

Ruby: Ich weiß nicht, ob man die Gegenfrage so stellen kann. Für das Ausstellungskonzept und seine Betonung primär männlich geprägter Netze ist das wohl in der Tat fraglich. Auf amerikanischer Seite wäre sicher Helen Frankenthaler zu nennen.

Glozer: Ja, eine ganze Gruppe, ob Mann oder Frau, fehlte. Die Greenbergsche Post-Painterly Abstraction. Es war eine bewusste Jurierung. Das fehlt mir nach wie vor nicht. Sie waren in unserem Sinn nicht radikal. Wenn man fragen würde, wer insgesamt die Kunst prägt, würden sicher viele Frauen in anderer Weise dazukommen. Aber das wäre eine andere Konzeption. Ich meine, Marisol war eine sehr anerkannte Künstlerin der Pop-Generation, oder Bontecou und Louise Nevelson. Wenn man noch ein bisschen ausgreifen würde, wäre der Frauenanteil vermutlich höher. Wir haben auf Künstlerinnen wie Hanne Darboven, Eva Hesse und Charlotte Moorman gesetzt. Aber um diese Truppe herum, mit den vertriebenen Avantgardisten, Weltkrieg und Existenzialismus,dann diese Umbruchzeit mit dem Ausstieg aus dem Bilde und was dann kam in den sechziger Jahren, Warhol, Beuys und Mario Merz, war es irgendwie schwer, Frauen aufzufinden.

Ruby: Klar, wenn man das Feld so aufzieht.

Glozer: Ja, wenn man das so aufzieht. Jetzt müsste man aber erst mal überlegen, ob man es für die Epoche 1939 bis 1968 anders hätte aufziehen können oder sollen, oder was genau der Zusammenhang ist, dass man das so aufziehen musste.