Digitale Reflexe Texte zur Kunst befragt Avery Singer und Ed Atkins

Arbeiten, die den Status von Bildern, ihre Verbreitung, Techniken und Wirkungen neu hinterfragen, haben in jüngster Zeit Konjunktur. Ein Grund dafür scheint die künstlerische Aneignung digitaler Technologien für die Herstellung und Manipulation von Bildern. Sie gestatten neue Formen der Bildgestaltung, sowohl in digitalen Medien als auch im Verhältnis zu traditionelleren Medien, die nun auf digitalem Weg rekonfiguriert werden, vom Film bis hin zum klassischsten aller Medien: der Malerei. Neue Potentiale scheinen auf, etwa für eine Veränderung der Begriffe filmischer oder malerischer Figuration und Bildkomposition – beide können nun mehr auf Grundlage von Algorithmen und Entwurfsprogrammen vorgenommen werden.

Wir haben die Künstler/innen Avery Singer und Ed Atkins gefragt, wie sie in ihrer jeweiligen Praxis auf diese Technologien für die Bildherstellung reagieren und wie sie diese sich aneignen. Inwiefern ermöglichen sie es Künstlern/Künstlerinnen, ihre Bildarbeit zu rekonfigurieren, insbesondere in Bezug auf traditionelle Modi der Bildproduktion? Und allgemein gesprochen, wie setzen diese ihre Bildauffassung und -praxis zu ihrem Begriff und ihrer Praxis von Kunst ins Verhältnis?

AVERY SINGER

Sehkraft und Historisierung

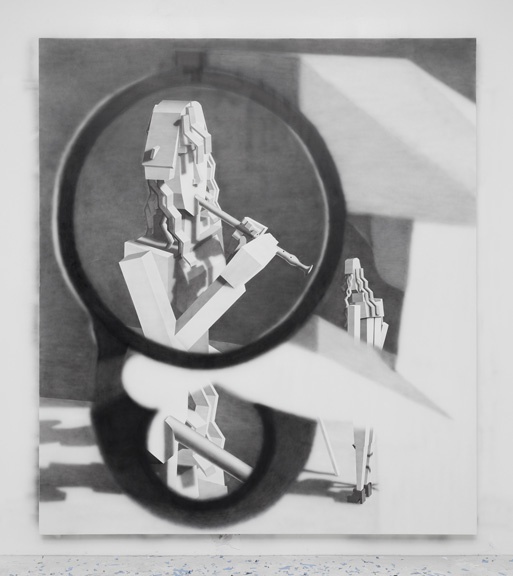

Avery Singer, „Director“, 2014

Avery Singer, „Director“, 2014

Kunst schafft ein Bewusstsein für unsere Würde und unsere Grenzen. Oft ertappe ich mich dabei, als Künstlerin über die Bedeutungen zu spekulieren, die Bildern durch ihren massenhaften Konsum zuteil werden, sowie darüber, inwiefern dies mit der Art und Weise zusammenhängt, in der technologische Veränderungen unter den Einzelnen Verbreitung finden und zirkulieren. Technologie steht als Produktivkraft in einem eigentümlichen Verhältnis zur Gesellschaft, insofern sie ein Teil der Veränderung ist, die sich in dieser ereignet – derart, dass menschliche Sehnsüchte Technologie forcieren, diese zugleich aber neue Sehnsüchte in ein und denselben Individuen weckt. Ein/e Kapitalist/in erzeugt die Bedürfnisse des Konsumenten oder der Konsumentin, um sicherzustellen, dass das Produkt konsumiert und sein/ihr Kapital damit aufgewertet wird. Dies hat der Lauf der Geschichte gezeigt.

Wahrnehmung ist eine narrative Fiktion. Doch ist ein Bild mehr als das, was die Kreativkräfte in den Medien uns zu erleben ermöglichen, da es in unser Bewusstsein zunächst über unsere eigenen zahlreichen Vermögen der Geistes- und Sinnesschärfe gelangt. In meiner Arbeit privilegiere ich Scharfsinnigkeit, Subjektivität und Sehkraft ebenso wie die öffentliche Verbreitung von Bildern via Massenmedien und Internet. Diese Dualität scheint für mich persönlich eine Möglichkeit zu sein, Fragen der Subjekthaftigkeit in dem von mir gewählten Medium Malerei in Angriff zu nehmen. Malerei hat die Eigenschaft, in ihren eigenen Zustand immerzu eine philosophische Untersuchung einzuspeisen und damit eine kontinuierliche Untersuchung dessen zu veranlassen, was es bedeutet, ein Subjekt zu sein – die mythische, malerische, prächtige Position des Subjekts zu besetzen. Sie ist ein Raum, in dem existenzielle Entscheidungen auf dem Schauplatz der Postmoderne hinterfragt oder auch Licht auf das Projekt geworfen werden kann, gegen die Gesellschaft und die eigene Existenz zu revoltieren. Malerei ist ein Ort, auf den wir (Künstler/innen wie Betrachter/innen) die abstrakte Natur unserer eigenen Gedanken und Erfahrungen im Rahmen eines kulturellen Mediums projizieren und diese interpretieren.

Meme erstellt von / by Avery Singer

Meme erstellt von / by Avery Singer

Die Buzzfeeds, die Instagram-Accounts, die Blogs und alle möglichen anderen Webkanäle beliefern heutzutage unser Caféhaus-Verhalten. Nonkonformisten teilen ihr linkes Geplänkel über diese Quellen und bestätigen sie letztlich anhand öffentlicher Posts auf Social-Media-Plattformen. Facebook und Instagram sind das Café. Und wir sind noch immer die Modernisten in diesem Raum, damit beschäftigt, Gefühlen, die die Realität uns entlockt, Ausdruck zu verleihen. Wir nehmen die Dinge, die wir sehen, und denken über sie nach, über den Schauplatz, der mittlerweile auch den Raum der virtuellen Realität umfasst. Die Säkularisierung unserer Kultur hat ein Misstrauen gegenüber der Bedeutung von Gesellschaft mit sich gebracht. Wir werden erwachsen in dem Glauben, dass das Leben von nun an zu unserer eigenen Konstruktion werden kann. So spiegelt ein Mem mit Beyoncé, in dem sie den Zuschauern und Zuschauerinnen eine Frage stellt, die ihre eigene Handlungsfähigkeit ins Lächerliche zieht, wider, inwiefern wir uns in einer potenziell bedeutungslosen Gesellschaft selbst hinterfragen. Das sehr komische Mem einer kompromittierten Prominenten ist im Grunde nur ein Ausdruck für das Misstrauen gegenüber der Macht.

Unsere Augen sind wie Kameras, hinter denen wir das Selbst finden. Eine der wichtigsten Fragen, die mir jemals ein/e Lehrer/in stellte, war schlicht und einfach: „Hast du nicht das Gefühl, dass du dich hinter deinen Augen befindest?“ Das löste sofort etwas aus, was für mich ein Leben voller Krisen bedeuten könnte. Sobald man darüber nachdenkt, ist die naheliegende Antwort: „Ja, ich habe das Gefühl, mich hinter meinen Augen zu befinden.“ Kürzlich habe ich versucht, diese bizarre und bestürzende Erkenntnis in Malerei zu übertragen. Das Werk bildet die Erfahrung ab, etwas so nah ans Auge zu führen, dass sowohl die Hand als auch der Gegenstand, den sie festhält, aus dem Fokus geraten, nicht mehr zu erkennen sind. Die Hand in diesem Gemälde umklammert ein Monokular, das sowohl zu einem abstrahierenden als auch verdeutlichenden Instrument wird und ein neues Bild sichtbar werden lässt – voller Klarheit und Details und zugleich in einen visuellen Nebel gehüllt. Das entfernte Szenario um den verschwommenen Rahmen des Bildes soll als dritte Ebene des Bildes fungieren, zu der der oder die Betrachter/in einen Bezug aufbauen kann.

Greifen wir noch einmal auf eine Metapher zurück, um mit einem selbstironischen Dreh auf den künstlerischen Prozess zu blicken (ich vergleiche künstlerische Tätigkeiten gerne mit peinlichen und schlüpfrigen Dingen). Man könnte jemandes Praxis mit einem Vomitorium vergleichen, in dem alle Anwesenden Bilder, Erfahrungen und unterschiedliche Grade von Gelehrsamkeit verzehrt haben (ein Drei-Gänge-Menü). Man muss wissen, wann der Magen genau die richtige Zutatenmischung enthält, sodass man bereit ist, den Finger in den Hals zu stecken – man möchte dieses ganze Gewürge ja nicht umsonst durchmachen. Entschuldigen Sie diesen impliziten Vergleich, sollten Sie ihn geschmacklos finden (Wortspiel beabsichtigt).

Meme erstellt von / by Avery Singer

Meme erstellt von / by Avery Singer

Sprache ist die ultimative Instanz der Bedeutungsbekundung. Der letzte Absatz war eine Spitze gegen die Dehnbarkeit der Sprache. So mancher große Krieg ist um die Fehlinterpretation von Texten (seien sie von der Ledereinband- oder der Mobiltelefon-Sorte) geführt worden. Auch gibt es die Redensart, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagen kann. Für mich liegt die Stärke der Kunst darin, dass sie das Wesen der Erfahrung und das intellektuelle Verständnis in einer Geste zusammenfallen lässt. Große Kunst macht uns sprachlos, unfähig, die durch sie vermittelte Bedeutung oder Erfahrung zu beschreiben, da sie dies so erfolgreich für uns übernimmt. Sie existiert einfach in uns, solange wir sie erleben können, und lebt in uns dauerhaft als Erinnerung weiter.

Als ich mit dem Malen begann, hatte ich den starken Eindruck, dass es ziemlich schwierig werden würde, Graphic-Design-Tools für eine relevante Bildsprache zu verwenden. Es hat sich erschöpft. Sofern man damit nicht vor bald ein oder zwei Jahrzehnten angefangen hat, haben sie sich erledigt. Um das Projekt voranzubringen, einen digitalen Raum im Gemälde zu erzeugen oder auch neue Möglichkeiten der naturalistischen Darstellung zu schaffen, begann ich daher, mich mit 3D-Modelling-Freeware zu beschäftigen – sodass der Computer zum Ort wird, an dem die ersten Skizzen und Ideen ausgebrütet werden, um sie dann in die materielle Welt zurückzubringen, in der Objekte anhand einer prozesslastigen Methode zwischen Druck, Fotografie und Malerei entstehen. Für mich war es wichtig, dass die Arbeiten schwarz-weiß sind, um die Materialität und damit die Beziehung zwischen den Betrachtern und Betrachterinnen und deren eigenen Sehgewohnheiten in Unordnung zu bringen.

Als ich letzten Sommer in Skowhegan war, hörte ich mir die Tonaufnahme eines Vortrags von Ad Reinhardt an, den er vor einigen Jahrzehnten dort gehalten hatte. Am Ende seines Vortrags nahm er sich sein Publikum zur Brust (was meiner Meinung nach öfters passieren sollte). Es sollte sich trauen, nicht dem nachzueifern, was in jüngster Zeit in den Gruppenausstellungen in und um New York City gezeigt wurde. Ich fühle mich ähnlich, was die Trends in der Malerei betrifft. Ich möchte anderen Folgendes deutlich machen: Wenn wir vorhaben, unsere digitalen Erfahrungen weiterhin durch Malerei zu repräsentieren, dann muss das ästhetisierte Grafikdesign als Art und Weise, das Wesen dieser Erfahrungen zu übertragen, verabschiedet werden, da es lediglich eine antiquierte und unfertige Sicht auf unsere Welt darstellt. Würden wir uns in einem anderen Medium einen derart rückwärtsgewandten Standpunkt erlauben? (Möglicherweise, ja. Falsche Frage?). Aber eigentlich glaube ich, dass es an der Zeit ist, sich um neue Wege zu kümmern, um Bilder und Metaphern als Mittel der Repräsentation in Augenschein zu nehmen.

ED ATKINS

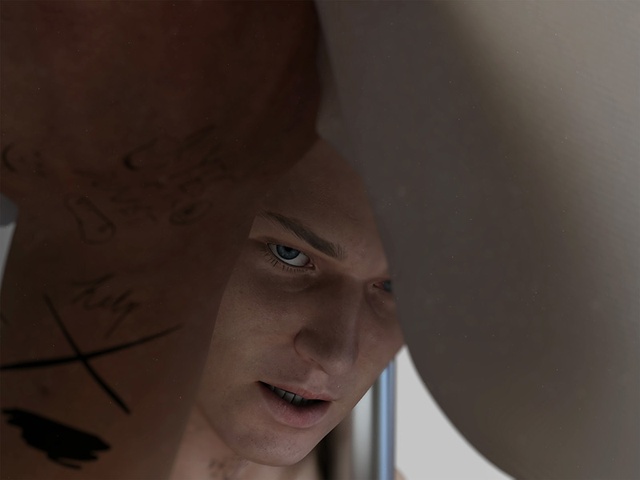

Ed Atkins, „Ribbons“, 2014, Filmstill / film still

Ed Atkins, „Ribbons“, 2014, Filmstill / film still

Für jemanden, dessen Denken seit jeher zum Literarischen tendiert, ist der Reiz, Arbeiten ausnahmslos am Computer zu machen, unbestreitbar mit Konzepten der wörtlichen und der übertragenen Bedeutung verknüpft. Wichtig ist, dass meine Arbeiten in mancherlei Hinsicht einem figurativen Ort entlockt wurden – an dem sie auch bleiben und verweilen. Selten materialisieren sie sich außerhalb ihres digitalen Modus; vielmehr bleiben sie grundsätzlich vage, ungewiss – sogar und insbesondere, was ihre konkrete Wirklichkeitsnähe, Explizitheit und physische Wirksamkeit betrifft. In einem computergenerierten Universum wirkt eine Metapher wörtlich – Metaphern scheinen in gewisser Weise wahr zu werden –, obgleich umschlossen von dem immer undeutlicheren digitalen Firmament des Figurativen; das „Erscheinungsbild“ der Wörtlichkeit straft deren Abwesenheit merkwürdigerweise Lügen. In der Praxis meint man, beides haben zu müssen: einen virtuosen Hyperrealismus, den man ungehemmt rückgängig machen und wiederherstellen kann. Die scheinbare Freiheit, keinen eigentlichen Rückgriff auf die Realität zu haben (so ähnelt etwa Aneignung inzwischen dem Erinnern von Dingen), ermöglicht es mir, Bilder, Klänge, Wörter leichter zu manipulieren; diese Macht erscheint in gesteigertem Maße zulässig. Wenn eine menschliche Figur computergeneriert ist, meine ich, ungestraft mit ihr umgehen zu können – wenn auch nur deshalb, weil sie im Grunde nicht außerhalb der Fantasie des Codes existieren kann. Die Folgen bleiben in der Schwebe. Weil sie generiert wurde – aus dem Nichts kam –, zitiert sie das Leben im Grunde nicht, zumindest nicht im pragmatischen Sinne. Ich denke, genau das ist es, womit ich mich in meinem Werk befasse. Avatare sind, man mag es nennen, wie man will, Surrogate, realistische Doubles, deren materielle Ambiguität, unklare Vorsehung und lebensechte Erscheinung sie ideale Stellvertreter der Macht, Gewalt und Sexualität sein lässt. Dabei ist, so denke ich oft, dieses Merkmal der Wiedergabetreue besonders relevant, da es das Bild an einen Punkt gestalterischer Ungreifbarkeit verschiebt, an dem das Objekt ohne Ursache und Urheber und sicherlich – wie man die Nostalgie so häufig analogisiert hat – weder wiedergängerisch noch heimgesucht ist. Eine Computeranimation hat nie „gelebt“: Gespenster, Zombies und Vampire liefern uns keine Ähnlichkeit mehr, keine Tradition. Das computergenerierte Bild scheint nahezu vollständig von seinem Gegenstand, seiner Herstellung und nachvollziehbaren Realisierbarkeit abgesondert.

Früher stand ich dem Filmen von Menschen – in ethischer und struktureller Hinsicht – mehr als ambivalent gegenüber. Das, was ich mit dem Filmmaterial anstellen – die Form der medienreflexiven Bearbeitung, die ich vorantreiben wollte, erschien dem Subjekt gegenüber ausbeuterisch. Sofern mein Anliegen war, konkrete und gefühlsbezogene Reaktionen hervorzurufen (was bis heute zutrifft), musste ich an eine kausale Beziehung zwischen symbolischer und realer Gewalt glauben. Ein Gesicht zu zerschneiden, spielt, wenn auch im figurativen Sinne (oder skeuomorph: das Rasierklingen-Tool in Adobe Premiere etc.), auf, nun, das Zerschneiden eines Gesichts an. Und zwar nicht irgendeines Gesichts, sondern das einer Person aus der realen Welt, die ich eigens zu diesem Zweck per Video aufgezeichnet oder appropriiert habe. Mit der Computergeneration hat sich die Explizitheit des Bildes verkehrt, sodass die Künstlichkeit einer Figur, z. B. des Gesichts, aufgrund des fehlenden Zusammenhangs mit jeglicher materiellen Authentizität in jedem Stadium ihres Bestehens ausgeschlossen ist. Diese Form des Entzugs erinnert an die mehr oder weniger realen Distanzen zwischen digital definierten Beziehungen, sei es zwischen Konsumenten, Arbeitern, Liebhabern oder Ideen. Wenn wir vom „Immateriellen“ sprechen, sprechen wir in den meisten Fällen von aufgeschobener, das heißt nicht imminenter Materie. Das Digitale ist kein Mangel: Jede „Cloud“ wird von einem rostenden, wogenden, angeschmorten Silberstreif am Horizont begleitet; jeder schwarze Spiegel eines iPhones spart den Hinweis auf eintausend traumatisierte Leben sorgfältig aus – andernorts, außer Sichtweite, in seiner dunklen, verschwundenen Materialhistorie. Der Wortschatz digitaler Terminologie und die undurchschaubare, hermetische Hardware sind remystifizierende Tropen; ideologisch aufgetakelte Modi des Figurativen. Dinge wortgetreu als immateriell zu bezeichnen, erlaubt es zudem, das Digitale schlicht und bequem als magisch zu begreifen – als eine Art von ausgefeiltem, zeitgenössischem, sich aller Schuld entledigtem Theismus. Habgier vergeht nicht.

Ed Atkins, „Ribbons“, 2014, Filmstill / film still

Ed Atkins, „Ribbons“, 2014, Filmstill / film still

Mein Umgang mit Computeranimation ist sonach in gewisser Weise spitzfindig: Ich ergehe mich in ihrer eigentümlichen mythologischen Fiktion, um sie unter anderen Gesichtspunkten als den eigenen Empfindungen und Ansichten – welches Gefühl sie mir gibt, was sie am offensichtlichsten auslöst – auszudifferenzieren. Vermutlich übe ich zu viel Protest. Die Straffreiheit, die Computeranimation in meinen Augen gestattet, ist zweifellos von einem anderen festen Klotz – dem meiner herrschenden Unkenntnis sowie meiner Fantasie angesichts dieser Unkenntnis – abhängig. Was nicht heißen soll, dass das Bemühen um eine zureichende Stellvertreterschaft kein lohnenswertes Unterfangen ist. Und wenn ich von „zureichend“ spreche, meine ich etwas, das leiden kann, ohne zu leiden, performen kann ohne Performance und sein kann, ohne zu sein. Das implizite Versprechen ist ein Paradoxes, das, so meine ich, nur mittels Fantasie, Metapher und Unentschlossenheit – Kennzeichen figurativer Digitalität – einzuhalten ist. Seit einigen Jahren mittlerweile erprobe ich den Vergleich zwischen meinen Videos und Kadavern – in dem Sinne, dass ich eigentlich vorhatte, Kadaver herzustellen. Tote Menschen. Selbstverständlich im Wortsinne. Die Art der Bilder, auf die ich aus bin, würden idealerweise ein Kadaver konstituieren – wenn für dessen Entstehung nur nichts sterben müsste. Dies ist, so würde ich sagen, das, was man sich schlussendlich von einem Bild wünscht.

Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob ein computergeneriertes Bild grundlegend materiell konstituiert ist oder nicht; vielmehr sollte das, was das Bild zeigt, äußerst schwer auszumachen sein. Daher die Verfremdungseffekte – diese Widerlegung, die stark an das Hocken vor einem Spiegel erinnert. Es existiert eine Vorstellung von Computeranimation, nach der sie Begehren manifestieren kann – von Computeranimationen als injizierte Bilder des Begehrens, modelliert und herbeigezaubert aus der dünnen Luft der Algorithmen, mit einer Wirklichkeitsnähe, die im selben Moment hysterisch, erbärmlich, überflüssig ist. Dass diese Eigenschaften zugleich exzessiv und unkörperlich sind, kann meiner Ansicht nach als ein Zustand der Verkörperung dienen; einer Verkörperung, die uns – verwandelt – an uns selbst zurückgibt.

Übersetzungen: Sonja Holtz