Jedem kunstkritischen Urteil liegt ein Moment von Diskriminierung (im Sinne von Abgrenzung) zugrunde, weshalb Diskriminierung und Kunstkritik unmittelbar aufeinander bezogen sind. Wie lässt sich jedoch eine Form von Kunstkritik entwickeln, die gesellschaftliche Diskriminierung ebenso reflektiert wie ihre eigenen diskriminatorischen Voraussetzungen? Und wie kann Kunstkritik andere als ökonomische Kriterien stark machen und zugleich ein wesentlicher Faktor des Marktgeschehens sein? Gemeinsam gehen die Mitbegründerin von Texte zur Kunst, Isabelle Graw, und die Kunsthistorikerin Sabeth Buchmann diesen Fragen aus einer ebenso gegenwartsbezogenen wie historischen Perspektive nach. So greifen sie die entsprechenden Debatten in der fast 30-jährigen Geschichte dieses Magazins auf und hinterfragen dabei selbstkritisch ihre eigenen diskriminatorischen Werkzeuge.

1. Unser Vorhaben im Tableau der Vorwürfe

Kritik hat momentan einen schweren Stand. Von allen Seiten wird ihre „Krise“ beschworen. Dabei besteht das behauptete „Elend“ (Bruno Latour) der Kritik angeblich in der Reflexhaftigkeit ihrer Verdächtigungen und ihrem Anti-Empirismus, so als träte sie immer nur im Gewand einer auf „Macht, Gesellschaft und Diskurs“ fixierten Ideologiekritik auf. Neben dieser, in unseren Augen verkürzenden Polemik steht die ernster zu nehmende antimoderne Forderung nach einer Selbstabschaffung der (Kunst-)Kritik. So argumentierte zuletzt Kerstin Stakemeier, dass die Kunstkritik eine „systemimmanente Wertschaffung“ (und keine „Infragestellung der Realität“) betreibe, was aus der Funktion der Kunstkritikerin als „Staatsbürgerin einer vollends finanzialisierten Gegenwart“ resultiere. Die Kritik sei deshalb ein entscheidender Garant für den systemstabilisierenden „Eingang“ von Kunstwerken „ins nationale Kulturgut“ . Sie würde somit, auch in Form von nationalen Zuschreibungen, an institutionalisierten Formen der Diskriminierung teilhaben. Und tatsächlich ist nicht von der Hand zu weisen, dass Kritik schon aufgrund der inhärenten Korrespondenz zwischen Kritik und Diskriminierung Abgrenzungen, Unterscheidungen und Wertungen produziert, die den institutionellen Diskriminierungsformen entsprechen und gegebenenfalls zuarbeiten.

Sowohl Latours Polemik gegen die „Hermeneutik des Verdachts“ als auch Stakemeiers Plädoyer für eine „antinationale“ Rückbesinnung auf den „frühromatische[n] Universalismus der Kunstkritik“ werden uns im Folgenden als exemplarische Ausgangspunkte für unsere Überlegungen zu Kunstkritik und Diskriminierung dienen. Mit Blick auf diese Gesten der Selbstverwerfung, die wir als konstitutiv für die Kunstkritik erachten, suchen wir ihre derzeitige gesellschaftliche Funktion anders zu bestimmen.

Gerade die gegen die herrschenden Denk- und Kategoriensysteme der Moderne gerichteten Formen der Kritik an der (Kunst-)Kritik werden dabei mit Blick auf ihre Grenzen und Potenziale zu betrachten sein. Auch die (methodische) Zerrissenheit gegenwärtiger Kunstkritik zwischen universalistischen und partikularistischen Kunstbegriffen gilt es zu berücksichtigen. Wir möchten den berechtigten Einwänden gegen die Reduktionismen gesellschaftskritisch begründeter (Kunst-)Kritik ebenso Rechnung tragen wie dem nicht minder berechtigten Vorwurf, dass sie in erster Linie dazu da sei, überkommene Privilegien gegen den Druck strukturell diskriminierter Gruppen zu verteidigen. Dass es jenseits der hier skizzierten Dilemmata und Probleme noch andere Möglichkeiten für die Kunstkritik gibt, wird im Folgenden aufzuzeigen sein.

2. Hermeneutik des Verdachts

Dem Tableau der Vorwürfe gegen die Kunstkritik sind noch die Angriffe vonseiten des New Materialism und des Speculative Realism hinzuzufügen. Ein zentrales Argument lautet hier, dass die einseitige Fixierung der zwischen Kant’schem Urteil und poststrukturalistischer Diskursanalyse situierten Kunstkritik auf Subjekt-, Identitäts- und Sprachtheorie den Blick auf den subjektunabhängigen Eigensinn empirischer Realität respektive auf die Handlungsfähigkeit von Objekten und Materialien verstelle. Aus unserer ebenso strukturalistisch und psychoanalytisch wie sozial- und kulturgeschichtlich geprägten Sicht auf die Kunst wäre es jedoch problematisch, den Anteil subjektgebundener Projektion, Imagination und Interpretation an „ästhetischer“ Verlebendigung toter oder auch organischer Materie zu verkennen: Der Verweis auf die subjektunabhängigen Existenz- und Handlungsformen kann unseres Erachtens nach allein nicht erklären, warum im Namen der Kunst bestimmte materielle Objekte ausgewählt werden. Auch für die Kunstrezeption des New Materialism sind folglich Abgrenzungen, Unterscheidungen und Wertungen erforderlich, die die Kritik wesentlich ausmachen. Kritische Operationen finden sich offenkundig auch in jenen Diskursen, die Kritik für überholt halten. Womöglich hängt die anhaltende Popularität des New Materialism auch mit einer ihm impliziten vitalisierenden Aufwertung des materiellen Objekts zusammen, die eine Entmachtung des kritisierenden Subjekts sowie der Instanz der Kritik verheißt – eine Tendenz, die ganz auf der Linie der augenblicklichen Gestimmtheit des Kunstbetriebs liegt. Der neomaterialistische Vorwurf richtet sich ja vor allem gegen jene gesellschaftsreflexiven Konzepte der Kunstkritik, die etwa vonseiten der Institutionsanalyse gegen herabsetzende und demütigende Ausschlussmechanismen in Anschlag gebracht werden. Hier sieht der New Materialism nur eine „Hermeneutik des Verdachts“ am Werk, die die Kunst nur mehr zu einem Medium aufzudeckender Machtinteressen und Diskrimierung marginalisierter Gruppen erklärt. Aus dieser Sicht wären die Einsprüche der Kritiker*innen nichts anderes als moralgeladene Effekte systemstabilisierender und somit von Diskriminierung profitierender Diskurse.

Wenn wir dennoch an der These festhalten, dass Kunst und Kritik nicht zu trennen sind, dann weil ästhetische Objekte und die sie hervorbringenden Subjekte nicht außerhalb der Mechanismen gesellschaftlicher Diskriminierung stehen. Auch in Kunst und Kritik kommen Strategien der Abgrenzung, Unterscheidung und Wertung zum Einsatz, die auf institutioneller und gesellschaftlicher Ebene durchaus jene Ausschlüsse, Ungerechtigkeiten und Herabwürdigungen mitproduzieren, die unserer Meinung nach notwendigerweise reflexiver Gegenstand einer jeden Kunstkritik sein müssen. Eine solche Reflexion von Diskriminierung stellt jedoch keinen Ausweg aus dem Dilemma dar, dass Kunstkritik gesellschaftliche Diskriminierung implizit ist. Im Gegenteil: Eine solche Reflexion kann Diskriminierung natürlich auch ungebremst fortschreiben.

3. Kunstkritik als Reflexionsmedium gesellschaftlicher Diskriminierung

Einen entsprechend schwerwiegenden Vorwurf gegen Kritik haben zuletzt Philosoph*innen wie Denise Ferreira da Silva oder Ruth Sonderegger erhoben: Als westliches Konzept sei sie historisch gesehen unmittelbar mit dem kolonialen Denken verwoben und deshalb von strukturellem Rassismus kontaminiert, zumal Ausschluss zu ihren wesentlichen Operationen gehöre. Dass Kritik an der „soziologischen Logik der Exklusion“ (da Silva) grundsätzlich teilhat, ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Denn Kritik nimmt, wie gesagt, notwendig Unterscheidungen und damit eben auch Abgrenzungen vor, betreibt also methodisch gesehen eine intrinsische Form von Diskriminierung. Im Rahmen postkolonialer Kritik kommt es unserer Meinung nach darauf an, wie das kritische Bekenntnis zu der einen Praxis, das notwendig auf Kosten von anderen, system- oder marktkritischen Praktiken geht, methodisch handelt und argumentiert: ob die Praxis isoliert gewürdigt und somit zum „Anderen“ erklärt oder ob sie auf die soziokulturellen Verhältnisse zurückreflektiert wird, aus denen heraus sich dieses „Andere“ bestimmt. Kunstkritik darf sich demnach der Gesellschafts- und Machtkritik nicht nur bedienen, sondern muss sie auf sich selbst anwenden. Sie ist sich nicht nur dessen bewusst, dass sie Ausschlüsse vornimmt, sondern wird ihrerseits zum Reflexionsmedium gesellschaftlicher Diskriminierung. Mit anderen Worten hält sie jene Ungleichbehandlungen, Benachteiligungen und Herabwürdigungen, die für große Teile der Kunstwelt immer noch charakteristisch sind, fest und sucht ihnen aus der eigenen Involviertheit heraus entgegenzuwirken. Erst die analytische Verortung der eigenen Stimme in strukturell rassistisch geprägten institutionellen und sozialen Milieus erlaubt konkrete, über antidiskriminatorische Rhetoriken hinausgehende Verhaltens-und Veränderungsmöglichkeiten. Dies erfordert aber auch eine Destabilisierung der eigenen Position als einer vermeintlich „über den Dingen stehenden“ Kritikinstanz. Das scheinbar gesicherte, systemstabilisierende Urteil macht sich durch Anerkennung der eigenen Partikularität, das heißt der gesellschaftlichen und politischen Situiertheit, angreifbar.

Die methodischen Debatten (zwischen Social History und Feminismus, Cultural Studies und Bourdieus Feldtheorie und zwischen Postcolonial Studies und Wertreflexion) in dieser Zeitschrift kreisten jedenfalls seit 1990 um die Frage, wie Kunstkritik eine situierte Form von Gesellschaftskritik sein kann, die ihre Funktionslogik zugleich reflektiert.

Dass sie historisch gesehen auf die universalistisch verfasste Aufklärung zurückgeht und somit mit Kolonialismus einhergehenden Formen der Diskriminierung assoziiert ist, nötigt ihr eine umso widerspruchsbewusstere Kontextualisierung der jeweils für gültig befundenen Bewertungsschemata ab.

4. Verlust der Distanz...

... bei gleichzeitiger

Orientierung an den Werten des Marktes.

Zur systemischen Schwächung der Kritik haben fraglos gesamtgesellschaftliche Veränderungen beigetragen, so etwa der bereits in den 1980er Jahren von postmodernen Theoretiker*innen wie Fredric Jameson und Donna Haraway konstatierte Verlust kritischer Distanz, den sie auf die Umgestaltung des alten Raum-Zeit-Gefüges durch den multinationalen Hightech-Kapitalismus zurückführen. In den gegenwärtigen Gesellschaftsanalysen hallen diese Diagnosen nach: So geht für Wendy Brown mit der restlosen Umwandlung der liberale[n] Demokratie […] in eine Marktdemokratie“ das Schwinden der Grundlage der Kritik“ einher. In einer Marktdemokratie wären jene „liberal-demokratischen Prinzipien und Erwartungen“ nicht mehr mobilisierbar, mit denen sich „die kapitalistische Produktion von Werten und Marktverteilungen begrenzen lässt“ . In ihrer ein Jahr vor Trumps Wahl erschienenen Studie „Die schleichende Revolution. Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört“ kommt die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin zu dem Schluss, dass nur die Fähigkeit zur Begrenzung der „Werte des Marktes […] eine Grundlage für die Kritik dieser Werte und Verteilungen“ sein kann. Das kapitalistische Fundament liberaler Demokratie keineswegs relativierend, bricht Brown dennoch für deren von den „Werten des Marktes“ abweichende „begriffliche und semiotische Register“ eine deutliche Lanze, die ihr zufolge ein unersetzliches Korrektiv darstellen. Ein solches Korrektiv könnte die Kunstkritik unserer Meinung nach in dem Moment sein, wo sie ihrerseits andere Werte als die gängigen Register des Marktes starkmacht, ohne dabei jedoch ihre eigene, mehr oder weniger ausgeprägte Zugehörigkeit zum Marktgeschehen auszublenden. Sie ist den Marktverhältnissen ja schon insofern assoziiert, als sie qua ihrer Bedeutungsproduktion zur Wertbildung beiträgt – wobei der Einfluss der Kunstkritik angesichts der wachsenden Definitionsmacht von Auktionen, Sammler*innen und Agent*innen nicht überschätzt werden sollte. Zugleich verfügen Kritiker*innen aber auch über die Möglichkeit, sich von Marktverhältnissen zu dissoziieren, indem sie auf Distanz zu ihnen gehen und alternative Kriterien formulieren. Dennoch setzt die oftmals von politisch gesinnter Kunstkritik zu vernehmende Inanspruchnahme einer solchen Distanz die Möglichkeit eines Standpunktes abseits der (auch von Brown beschriebenen) ökonomischen Realität voraus, die sich bekanntlich nicht auf den Kunstmarkt beschränkt. Diese Distanz der Kritik besitzt, wie Luc Boltanski zu Recht bemerkt, notwendigerweise fiktionalen Charakter. Kritik bedeutet aus dieser Sicht, auf einer rollenreflexiven und damit zur Revision fähigen Fiktion von Distanz zu bestehen, bei gleichzeitiger Anerkennung ihrer Teilhabe an kapitalistischen Marktverhältnissen.

Nun kann Kapitalismuskritik aber auch auf eine (wenn auch invertierte) Form der Orientierung an „Werten des Marktes“ hinauslaufen, wenn nämlich nur deren Kritik und nichts anderes mehr zählt und Marktreflexion zum einzigen oder dominanten Kriterium der Bedeutung und Kritikfähigkeit von Kunst wird. An der, strukturell gesehen, neoliberalen Instituierung von Biennalen lässt es sich beispielhaft ablesen, dass deren zumeist marktkritische und politisch begründete Agenden in der Lage sind, jede noch so radikale Künstler- und Sozialkritik zu integrieren und zu neutralisieren. Denn die Orientierung dieser Ausstellungen an ökonomischen Erfolgskriterien – man denke hier nur an ihre Rolle als nationaler und/oder regionaler Wirtschaftsfaktor – wird selten in ihnen und auch selten in der Kunstkritik thematisiert. Mit anderen Worten: Die Etablierung von antidiskriminatorischen Programmen müsste auch hier mit einer grundlegenden Ökonomiekritik einhergehen, welche die „Werte des Marktes“ in einem grundlegenden Sinn infrage stellt: Sie bedarf paradoxerweise der distanzstiftenden Fiktion bzw. Illusion „anderer“ als rein wirtschaftlicher Werte, um die Übermacht dieser Werte perspektivieren und relativieren zu können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ausgerechnet die Kunstkritik dazu in der Lage wäre, die herrschende ökonomische Moral zu Fall zu bringen. Nicht nur trägt ihre Wertekorrektur, wie bereits angesprochen, gegebenenfalls durchaus zur Wertbildung bei. Mehr noch: Die von ihr in Anschlag gebrachten „anderen Werte“ laufen häufig auf die Etablierung eines nicht minder fiktiven Glaubenssystems hinaus, das sich als jargon of criticality manifestiert und oft in ausgesprochen selbstgerecht-reflexhafter Manier operiert. Kritik ist vor diesem Hintergrund durch eine grundlegende Zerreißprobe charakterisiert: dass sie einerseits notwendig auf der Fiktion einer anderen Welt und Wertigkeit insistiert und doch andererseits eingelassen bleibt in kapitalistische Verhältnisse.

5. Intersektionalität

Nun hat sich der linke, postmarxistische Kunstdiskurs auch in dieser Zeitschrift seit 1990 der von Brown als Möglichkeitsbedingung von Kritik postulierten „begrifflichen und semiotischen Register“ bedient, wobei sich diese Register in Korrespondenz zur postmodernen Problematisierung raumzeitlich gedachter Figuren der Distanz vor allem in den Critical Studies, sprich den Cultural, Gender und Postcolonial Studies, entwickelt und gewandelt haben. Und in demselben Maße, wie diese Register auf die von Brown beschriebene „schleichende Revolution“ des Neoliberalismus reagierten, haben sie diese schlimmstenfalls auch befördert. Wir denken hier z. B. an autoritär und am Prinzip der Austerität ausgerichtete Organisationsstrukturen von Kunstinstitutionen, die sich mittels antidiskriminatorischer Programme zu modernisieren und zu legitimieren suchen. Für das vorliegende Heft ist vor allem das sich auf eine Mischung aus (post-)marxistischer und poststrukturalistischer Macht- und Subjekttheorien stützende Diskursfeld der Intersektionalität von besonderem Interesse: Denn intersektionale Analysekategorien richten sich weder − wie noch der Marxismus − primär auf Klasse als klassischen Hauptwiderspruch noch allein auf Geschlecht oder ethnische Herkunft und Hautfarbe. Stattdessen gehen sie vielmehr von der Gleichzeitigkeit multipler und widersprüchlicher Formen der Machtausübung und Diskriminierungserfahrung aus.

Wenn wir uns an diesem Ansatz orientieren, dann um Diskriminierung im Hinblick auf die gegenwärtige gesellschaftliche Situation zu verstehen, in der eine analytisch herausfordernde „Mischung aus Autoritarismus, Nationalismus, Konservatismus, Populismus, Fremdenfeindlichkeit, Islamophobie und Verachtung des Pluralismus“ respektive Antisemitismus und Sexismus regiert. Dies umso mehr, weil die sich auf liberale Demokratie verständigende Kunstwelt von diesen Entwicklungen alles andere als unberührt geblieben ist. Entsprechend erscheint es uns daher notwendig, sowohl die von hergebrachten Autonomievorstellungen als auch die von intersektional-orientierten Kunstdiskursen postulierten „Gegenwerte“ zu den „Werten des Marktes“ zu befragen. So zeigt eine Rückschau auf institutionsanalytische Ausgaben und Beiträge von und für Texte zur Kunst, welche Methoden der Critical Studies mit jenen der Social History respektive der New Art History und der Neueren Soziologie in Beziehung setzen, dass diese „Gegenwerte“ in der Regel auf der Annahme möglicher „Spiel“- und „Freiräume“, von „Rissen“ und „Brüchen“ im „System“ beruhen. Dieses Insistieren auf systemimmanente Gegenwerte muss jedoch unseres Erachtens nach von den gängigen romantischen Subversionsfantasien ebenso abgegrenzt werden wie von der beliebten Vorstellung eines voluntaristischen Subjekts, dem es möglich sein soll, die Gesetze und Zwänge des Marktes auf widerspruchsbefreite Weise zu unterwandern.

Genauso argumentieren jedenfalls häufig institutionelle Ausstellungsprogramme oder auch Zeitschriften- und Katalogbeiträge politisch gesinnter Kunsthistoriker*innen: Sie alle meinen, sich auf „jene begrifflichen und semiotischen Register“ – den bereits erwähnten jargon of criticality – verständigen zu können, die Brown zufolge längst den Verwüstungen der liberalen Demokratie durch die Instrumente des Neoliberalismus zum Opfer gefallen sind. Der tiefgreifende Nexus aus Kunstkritik und Diskriminierung beweist sich auch hier.

6. Identitätspolitik versus formale Analyse

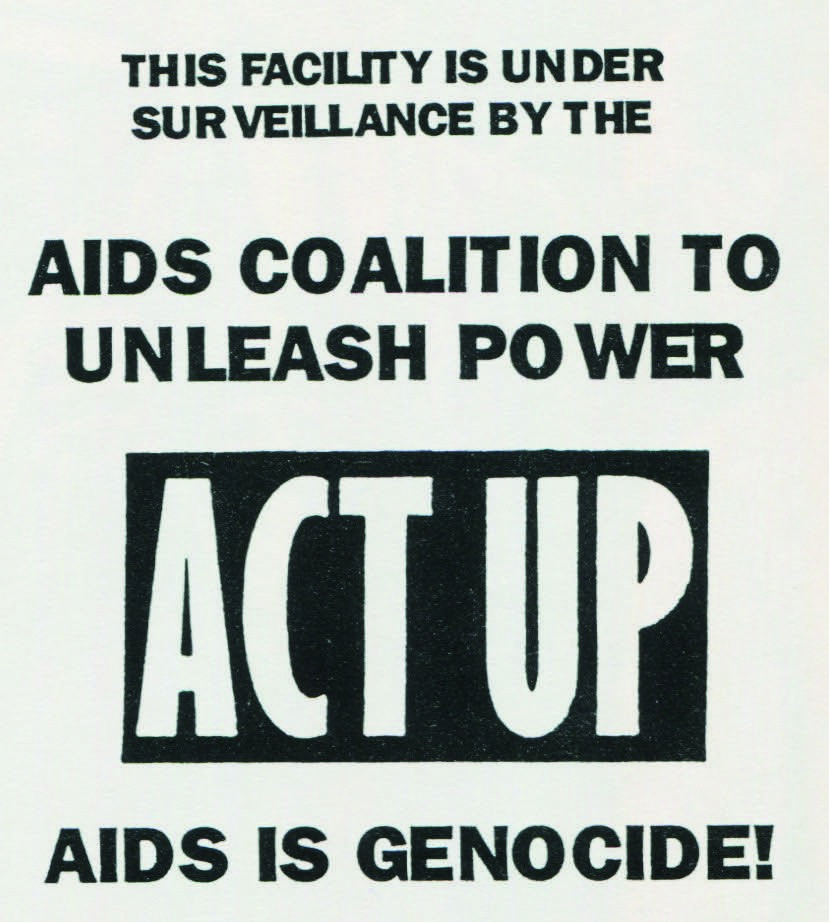

Schon die Wohlfahrtsausschüsse – antirassistische Zusammenschlüsse von u. a. auch mit dieser Zeitschrift assoziierten Kulturlinken und linksradikalen politischen Aktivist*innen, die sich anlässlich von brennenden Asylheimen in Ostdeutschland um 1992 formierten – hatten angesichts der sich bereits damals andeutenden Radikalisierung der bürgerlichen Mitte mit der Polarisierung zwischen Kunst und Politik Schluss machen wollen. Das war allerdings leichter gesagt als getan – und zeigt die leider nur kurzfristige Mobilisierbarkeit des Kunstmilieus. Die zeitliche Begrenztheit der Wohlfahrtsausschüsse illustriert zudem auch die Schwierigkeiten und Grenzen eines solchen Unternehmens, für das Sexismus ein Thema blieb, das nur von den wenigen teilnehmenden Frauen zur Sprache gebracht wurde. Sexismus sollte zwar offiziell kein Nebenwiderspruch sein, wurde aber dennoch als ein solcher behandelt. Auf methodischer Ebene hat sich die Frontstellung zwischen Ästhetik und Politik, gegen die die Wohlfahrtsausschüsse angetreten waren, in den Methodendebatten dieser Zeitschrift regelmäßig wiederholt. So etwa anlässlich des Symposiums „Methodenstreit“ (1997). Die mit dieser Zeitschrift assoziierten, aus postmodernen Modernediskussionen hervorgegangenen Ansätze – Social und Feminist History, New Art History, Neuere Soziologie, Kulturwissenschaften und Visual Studies – stießen vor allem bei der Kunsthistorikerin und -kritikerin Rosalind E. Krauss auf Ablehnung. Ihr Beitrag ist aber auch als eine Antwort auf Konflikte innerhalb der October-Redaktion zu lesen. So war etwa Douglas Crimp im Rahmen von queerer Kunstpraxis und Aids-Aktivismus für eine politisch engagierte Kunstkritik eingetreten – eine Forderung, die Krauss mit dem Argument zurückwies, dass Kunst nicht am Maßstab spezifischer Interessen, sondern an ihrer Fähigkeit zur Verteidigung einer exklusiven, den Interessen der Kultur- und Warenindustrie widerstehenden ästhetischen Erfahrung bemessen werden müsse. Hier liegt gewissermaßen die Urszene für eine auch in dieser Zeitschrift wiederholt geführte Auseinandersetzung zwischen einer identitätspolitischen und einer formal-ästhetisch begründeten Kriteriologie. Von Anfang an hat es parallel dazu allerdings auch Versuche gegeben, so etwa in der „Identitätspolitik“-Ausgabe (1991), die Polarität zwischen identitätspolitischen und formalästhetischen Ansätzen zu überwinden (wie beispielsweise durch das Nebeneinanderstellen von Texten über ACT UP und einem Interview mit Martin Kippenberger). Schon diese Ausgabe suchte also zu demonstrieren, dass eine Sensibilität für identitätspolitische Anliegen nicht unbedingt auf Kosten eines Interesses an formalästhetischen Fragestellungen gehen muss. Dass ästhetische Erfahrung zudem keine außerhalb der Waren-und Wertsphäre angesiedelte Kategorie ist, wie Krauss anzunehmen schien, suchten Ausgaben zum Thema „Kunstmarkt“ oder der „Wertfrage“ später zu zeigen.

Damals wie heute wurde und wird etwas scheinbar Allgemeines – ob ästhetische Erfahrung oder das Soziale – gegen die Partikularität der Identität ausgespielt. Dieses Muster begegnet uns auch in den aktuellen politischen Debatten wieder, wenn den identitätspolitischen Kämpfen von rechts in schöner Regelmäßigkeit vorgeworfen wird, dass sie von den eigentlichen gesellschaftlichen Problemen ablenken würden. Mit Cornelia Koppetsch möchten wir uns von der aktuellen Tendenz, einmal mehr Klassenpolitik gegen Identitätspolitik auszuspielen, vehement distanzieren. Koppetsch hat überzeugend dargelegt, dass schon der historische Klassenkampf eine identitätspolitische Dimension umfasste, da er die Interessen weißer, heterosexueller Männer vertrat. Und umkehrt wohnt auch der Identitätspolitik eine universelle Dimension inne, wie sich mit Verweis auf Aram Lintzels Rezension des Buches „Identitätspolitiken“ von Lea Susemichel und Jens Kastner ergänzend hinzufügen lässt. Bei identitätspolitischen Bewegungen wie Black Lives Matter“ geht es den Autor*innen zufolge immer ums Ganze: Schwarze Leben sollen nicht etwa mehr zählen oder anders gezählt werden, sondern einfach so zählen wie andere auch.“ Identitätspolitische Forderungen gehen also weit über partikulare Interessen hinaus und sind nicht auf diese reduzierbar.

Dass jeder identitätspolitische Kampf zudem auf die Schwierigkeit stößt, sich genau auf jene Festschreibung beziehen zu müssen, der er eigentlich entgehen möchte, klang schon in Renée Greens brillantem Text „I won’t play Other to your same“ in der besagten Identitätsausgabe von Texte zur Kunst an. So weigert sich die US-amerikanische Künstlerin, auf das Subjekt der Diskriminierung reduziert zu werden, zu dem sie ihre Stimme in diesem Heft zu machen drohte. Die späteren Ausgaben zu „Sexismen“ und „Feminismen“ kreisten denn auch um die Frage, welchen Stellenwert eine als „plural“ verstandene Identität in der kunstkritischen Interpretation speziell jener künstlerischen Arbeiten hat, die die Identität ihrer Urheberin ins Spiel bringen. So unangemessen festschreibend es auch erschien, die Arbeit allein auf den Faktor „Identität“ herunterzubrechen, kam die Ausblendung dieses Topos auch einer fragwürdigen Entpolitisierung gleich. Identität wurde folglich schon in den 1990er Jahren als ein Faktor unter vielen aufgefasst, der in künstlerische Arbeiten hineinspielen kann, ohne sie jeweils vollständig zu bestimmen. Die kunsthistorische Herausforderung besteht vor diesem Hintergrund auch heute wieder darin, der materiellen Spezifizität der künstlerischen Arbeit ebenso Rechnung zu tragen wie den in sie hineinreichenden sozialen und historischen Parametern.

7. Der Niedergang der liberalen Demokratie

Wie steht es jedoch um die Hoffnung, dass die gesetzlich verankerte, mithin normative Antidiskriminierung die für die liberale Demokratie existenzielle kritische Distanz zu den „Werten des Marktes“ wieder herstellen könnte? Wendy Brown erstickt diese Hoffnung im Keim. Ihre pessimistische Diagnose bezieht sich dabei auf Obamas „Rede zur Lage der Nation“ im Januar 2013, in der er versprach, dass „[a]lte, undemokratisch zu Macht gekommene Eliten“ durch „neue, auf antidiskriminatorischen Prinzipien beruhende Eliten ersetzt [werden]“ . Zwar mutet Obamas Programm heute, zwei Jahre nach Trumps Wahl und angesichts des weltweiten Siegeszugs rechtsreaktionärer, wenn nicht faschistischer Autokratien wie eine schleichend eliminierte Gegenrevolte an. Doch Brown zufolge manifestierte sich in ihm zugleich eine dem „Wirtschaftswachstum“ verschriebene Rationalität. Denn die von Obama in Aussicht gestellte Revision der Demokratie, die für eine Institutionalisierung von sozialer Gerechtigkeit für Menschen nicht weißer Hautfarbe und nicht männlich-heterosexueller Geschlechter notwendig sei, habe nicht stattgefunden. Im Gegenteil: Jene, die eben noch mit selbstverständlichen Rechten ausgestattet werden sollten, erfahren sich nur wenige Jahre später als prädestinierte Zielscheiben brutaler Hetze und gewalttätiger Ausschlüsse. Die Hoffnung auf politische Teilhabe schlug in Stigmatisierung um.

Brown hatte den „selbst verschuldeten“ Niedergang liberaler Demokratie an der zunehmenden Ausrichtung der Antidiskriminierung am „Primat des wirtschaftlichen Erfolges“ festgemacht. Auf dem Kunstmarkt und in der Auktionssphäre ist es naturgemäß ganz ähnlich: Diversifizierte Subjektpositionen werden hier nur mehr als Mehrwert produzierende und verwertbare Ressourcen angesehen. Während der aktuelle Markterfolg einiger nicht weißer Künstler*innen in jeder Weise längst überfällig gewesen ist, bleibt er doch einer ökonomischen Konjunktur geschuldet, die den strukturellen Rassismus des Kunstbetriebs weitgehend unangetastet lässt.

Die Ausrichtung von Antidiskriminierung am Primat des „wirtschaftlichen Erfolgs“ als alles entscheidendes „Endziel der Nation“ hatte es dem Trumpismus nur allzu leicht gemacht, die Effekte des Neoliberalismus – dass also mit verbilligter und entwerteter „Arbeit nicht mehr Wohlstand zu erreichen“ ist – den Linken in die Schuhe zu schieben. Trumps offenkundig ganz und gar diskriminatorische Umarmung der „Werte des Marktes“ ist nicht mehr, wie noch bei Obama, auf die Teilhabe der vielen angewiesen, mit deren Stimmen und Interessen womöglich Ansprüche auf eine Bandbreite anderer Werte als nur wirtschaftliche Erfolge erhoben werden könnten. Diese Werte scheinen beispielsweise in antidiskriminatorischen Konzepten wie Otherings, Queerings und der Dekolonisierung auf, wobei mit Brown zu fragen wäre, ob es sich hierbei nur um begriffliche und semiotische Fiktionen oder um belastbare“ Kategorien für ein Neudenken (der Fiktion) kritischer Distanz gegenüber den „Werten des Marktes“ handelt?

8. Fazit

Kunst und Kritik stehen für uns in einem Zusammenhang gesellschaftlicher Diskriminierung, zu dem sie sich aber auch „kritisch“ verhalten können. In dem von uns herausgearbeiteten Paradox, dass Kunstkritik zugleich diskriminiert und gesellschaftliche Diskriminierung zu reflektieren vermag, liegen für uns ihre Schwierigkeiten und Potenziale begründet. Dabei sind wir jedoch der Auffassung, dass sie ihre Gesellschafts-und Machtkritik auch auf sich selbst anwenden muss, wobei wir an dieser Stelle nicht in pure reflexhafte Selbstkritik verfallen möchten, die sich im Zugeständnis ihrer Positioniertheit bequem einrichtet. Wenn wir Kunstkritik zu einem Reflexionsmedium gesellschaftlicher Diskriminierung“ erklären, dann nicht nur in dem Sinne, dass sie soziale Ungleichbehandlungen, Benachteiligungen und Herabwürdigungen analysiert. Für uns ist daneben auch die Reflexion, oder genauer: die Destabilisierung der eigenen (und immer nur vorläufigen) Position, die Bedingung dafür, dass sich Kunstkritik aufgrund ihrer Situiertheit und der zeitlich begrenzten Gültigkeit ihrer Urteile notwendig angreifbar macht. Angesichts der systemischen Schwächung der Kritik durch die Verabsolutierung von Marktwerten im Neoliberalismus sehen wir Kritik vor eine Zerreißprobe gestellt: Sie ist durch ihre Teilhabe an der Wertproduktion charakterisiert und muss doch zugleich Distanz zu den Werten des Marktes einziehen. Zwar teilen wir Browns Überzeugung, dass es für dieses Projekt der Kritik anderer semiotischer und begrifflicher Register – wie etwa der Kategorie der Intersektionalität – bedarf, doch schaffen diese Register oft eine andere Fiktion, die sich in einem (selbstgerechten) jargon of criticality artikuliert. Zudem haben wir darzulegen versucht, dass sich Kapitalismuskritik und ökonomisches Denken perfekt ergänzen können. Die Hoffnung auf antidiskriminierende Maßnahmen auf staatlicher Ebene wird solange gedämpft bleiben, wie diese einer ökonomischen Rationalität verhaftet sind. Für uns können antidiskriminatorische Konzepte nur dann zu tragfähigen Gegenwerten werden, wenn sie ihre Verwobenheit mit den Werten des Marktes im Blick behalten und stets in die Analyse miteinbeziehen.

Titelbild: Stephan Dillemuth, „Etwas besseres als die Nation“, 1993, Filmstill

Anmerkungen