DIE KOLONIALEN LEBEN DES EIGENTUMS, ABOLITIONISTISCHE KÄMPFE UND ALTERNATIVE IMAGINATIONEN Brenna Bhandar im Gespräch mit Daniel Loick

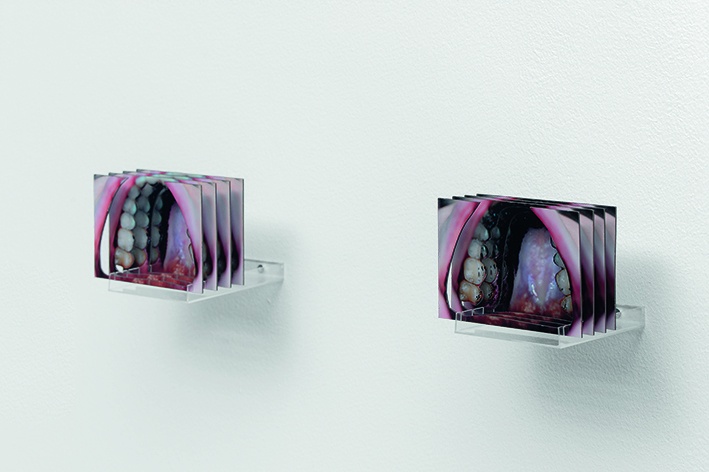

Kader Attia, „Untitled (Skyline)“, 2007

DANIEL LOICK: In der Eigentumstheorie wird Eigentum oft als ein universelles, fast überhistorisches Konzept gedacht, das nur in seinen konkreten Anwendungsweisen variiert. Dein Buch Colonial Lives of Property [1] ist tatsächlich eine der wenigen bedeutenden Arbeiten, die die kolonialen Verstrickungen des westlichen Eigentumsbegriffs untersuchen. Kannst du zunächst generell erklären, wie die historische Entwicklung des Eigentums mit dem Kolonialismus zusammenhängt, und einige aktuelle Auswirkungen der Verstrickungen von Eigentum und Kolonialismus beschreiben?

BRENNA BHANDAR: Das Eigentumsrecht ist eine der zentralen Triebkräfte des Kolonialismus. Es war eines der wichtigsten Mittel, um die Landbasis einer anderen Bevölkerung einzunehmen und Anspruch auf ihren Besitz zu erheben. Es wurde angewandt, um die Nutzung und Kontrolle über Land und Ressourcen grundlegend zu verändern – und damit auch die sozialen Beziehungen, Ökonomien und kulturellen Praktiken, die mit indigenen und existierenden Formen der Landnutzung zusammenhingen. Anders gesagt, beruhten die koloniale Durchsetzung von Kontrolle über fremdes Territorium und die Durchsetzung kolonialer Souveränität über indigenes Land in Siedlerkolonien weitgehend darauf, dass man ein privates Eigentumsrecht einführte, das „Common Law“-Prinzipien folgte (und in diesem Zuge vielerorts auch besondere Formen der Besteuerung und des Einzugs von Abgaben). Einige der heutigen Folgen dieser Verstrickung von Eigentumsrecht und Kolonialismus lassen sich an der Rechtsform des Eigentums selbst ablesen; das heißt, dass einige aktuelle Aspekte des Eigentumsrechts in kolonialen Begegnungen geprägt wurden, auch wenn diese Geschichte vielleicht nicht ohne Weiteres ersichtlich ist. Zudem haben viele Postkolonien und Kontexte von Siedlerkolonien bis heute mit den tiefgreifenden Ungleichheiten zu kämpfen, die dieses System des Eigentumsrechts produziert hat.

LOICK: Du beschreibst in deinem Buch, wie der Kolonialismus oft mit einer racial logic of abstraction arbeitet, vor allem durch Verfahren wie den Erwerb von Besitztiteln durch Registrierung. Dazu legt ein Staat ein Register über Landbesitz an, das dann als Beweis für dessen rechtmäßigen Besitz gilt. Kannst du erklären, wieso dieser Abstraktionsprozess so bedeutend ist und auf welche Weise er der „Rassifizierung“* und kolonialen Aneignung dient?

BHANDAR: Die racial logic of abstraction, die ich in meinem Buch analysiere, ist ein Ansatz, um zu erforschen, wie heutiger warenförmiger (Grund-)Besitz mit und durch „rassifizierte“ Subjektivitäten artikuliert wird. Nehmen wir das von dir erwähnte Beispiel: Es zeigt, wie eine zunehmend warenförmige Auffassung von Land, die der Entwicklung eines Registrierungssystems von Besitztiteln zugrunde lag, das 1925 im gesamten Vereinigten Königreich gesetzlich verankert war, sich viele Jahrzehnte zuvor mit hoher Geschwindigkeit im Kontext kolonialer Siedler*innen entwickelt hatte. Genauer gesagt, wird das Torrens-Titel-System 1858 in der Kolonie Südaustralien rechtsgültig und gelangt von dort in die Kolonie British Columbia. Dieses System wurde in Kolonien angewendet, in denen das Land als terra nullius galt, das niemandem gehörte. Das Argument hierfür lautete, dass die indigene Bevölkerung das Land auf eine Weise nutzte, die aus Sicht der kolonialen Siedler*innen keinen ausreichenden Grad an zivilisatorischem Fortschritt widerspiegelte. Die racial abstraction des native, des „Eingeborenen“, oder gar des savage, des „Wilden“, hängt also damit zusammen, wie in den Kolonien eine warenförmige Auffassung von Eigentum Gestalt annimmt – nämlich als System des Besitztitels durch Registrierung. Man muss bedenken, dass durch dieses Registrierungssystem alle früheren Eigentumsansprüche, die nicht im staatlichen Register eingetragen sind, juristisch null und nichtig werden. In vielen kolonialen Kontexten waren Indigene entweder gar nicht berechtigt, ihren Besitz registrieren zu lassen (sie wurden also, wie eingangs erklärt, nicht als legitime Eigentümer*innen anerkannt), oder es gab zahlreiche bürokratische und praktische Hürden, die sie davon abhielten. Die Einführung eines Registrierungssystems von Besitztiteln diente also in vielen Kolonien dazu, den Landbesitz der indigenen Bevölkerung zu enteignen, und zwar auf der Grundlage einer rassistischen Logik, die sie von vornherein zu Nichtbesitzer*innen erklärte.

„Lawrence Abu Hamdan: The Voice Before the Law“, Hamburger Bahnhof, Berlin, 2019/2020, Ausstellungsansicht / installation view

LOICK: Du betonst auch die Bedeutung der Kommodifizierung von Land für diesen kolonialen Aneignungsprozess und beziehst dich dabei vor allem auf Cedric Robinsons Begriff des racial capitalism. [2] Doch inwiefern teilt deine Kritik am Eigentum die generelle marxistische Kritik, die sich in erster Linie gegen den Privatbesitz an Produktionsmitteln richtet, der zur Ausbeutung der Arbeiter*innen führt? Würdest du sagen, dass man den Kolonialismus innerhalb des marxistischen Bezugsrahmens erklären kann? Oder ist der Marxismus selbst in eurozentrischen Prämissen gefangen, sodass er revidiert oder zumindest durch andere theoretische Herangehensweisen (wie post- oder dekoloniale Theorien) erweitert werden muss?

BHANDAR: Ich glaube, dass die generelle marxistische Kritik des Eigentums kein einheitliches Programm ist. Ich beziehe mich in meiner Arbeit auf das Werk des sowjetischen Rechtstheoretikers Paschukanis, um eine Kritik der Warenform des Grundbesitzes zu entwickeln. Aus meiner Sicht ermöglicht dieser Bezugsrahmen der Analyse aber nicht, zu verstehen, warum die koloniale Begegnung so einen bedeutenden Anteil an der Entwicklung des modernen Eigentumsrechts hatte – zumindest, was die Welt des (vorwiegend angelsächsischen) Common Law angeht. Und zu der Frage, inwiefern die marxistische Kritik geeignet ist, sich mit dem spezifischen Charakter des Kolonialismus im Hinblick auf die Entwicklung des Kapitalismus auseinanderzusetzen: Ich fand die frühe Kritik, die die Theoretiker*innen der Subaltern Studies School und einige postkoloniale Kritiker*innen formuliert haben, sehr hilfreich, um die epistemologischen und ontologischen Annahmen, die den Kategorien der marxistischen Analyse zugrunde liegen, erkennen und verstehen zu können. Man kann beispielsweise darüber nachdenken, wie der Begriff der „ursprünglichen Akkumulation“ neu gedacht wurde, nämlich als ein kontinuierlich fortlaufender Prozess, der nicht mit dem Enclosure Movement im Vereinigten Königreich endete; er setzt sich fort und prägt die Kämpfe der First Nations gegen die Landenteignung, Rohstoffindustrie und Grundstücksspekulation in den Siedlerkolonien, aber er motiviert auch die Kämpfe der proletarischen und racialized communities gegen den andauernden Diebstahl von öffentlichem Raum und Gemeingütern. Die generelle marxistische Kritik des Eigentums wird der „rassifizierten“ und vergeschlechtlichten Dimension der Eigentumsform (Privatbesitz), die das Kernstück der kapitalistischen Akkumulationsweisen bildet, nicht gerecht. Es geht also weniger darum, ob Marx der Sklaverei und dem Kolonialismus in seinem Werk genügend Aufmerksamkeit geschenkt hat, sondern eher darum, wie marxistische Formen der Kritik des Kapitals und des Kapitalismus in verschiedener Hinsicht begrenzt sind. Dazu gehört auch die weitgehend eurozentrische Herangehensweise an die Frage, wie kapitalistische Formen der Aneignung, Ausbeutung und Produktion die Welten hervorbringen, in denen wir leben. Der bedeutende Stellenwert von Race und, damit zusammenhängend, von Gender in den Prozessen der Welterzeugung, in den Strukturen und Phänomenen des kolonialen Kapitalismus erfordert auch einen grundlegend anderen Ausgangspunkt als den, der von den meisten, wenn nicht gar allen marxistischen Kritiker*innen eingenommen wird. Wenn man sich jedoch auf ein wirklich breites Spektrum von Denkenden bezieht, das von Stuart Hall und Cedric Robinson bis zu Hortense Spillers und Frantz Fanon reicht, können wir anfangen, darüber nachzudenken, inwiefern die Produktion von Race und „rassifizierten“ Subjekten dem Kapitalismus immanent ist – also den Kapitalismen, die durch die spezifischen Institutionen der transatlantischen Sklaverei und der globalisierten kolonialen Unternehmungen entstanden sind.

LOICK: Ein zentraler Aspekt der „rassifizierten“ Struktur des Eigentums ist die Frage, welche Subjekte es voraussetzt und erzeugt – also die Frage, was es bedeutet, Eigentümer*in zu sein. Du beziehst dich auf die Arbeit von Cheryl Harris, die in ihrem einflussreichen Essay „Whiteness as Property“ [3] erklärt, wie Weiß-Sein und Eigentum auf den gleichen gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen beruhen und wie Weiß-Sein selbst eine Art Eigentum ist, das Diskriminierung, Enteignung und Ausbeutung ermöglicht. Charles Mills hat in seinem Buch The Racial Contract [4] in ähnlicher Weise gezeigt, dass unsere Auffassung von einem Individuum, dessen Haupteigenschaft im Verträge-Schließen liegt, immer noch von der Subjektivität des Sklavenhalters geprägt ist und dazu beiträgt, weiße Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Wie lässt sich die rassistische Logik des Besitzindividualismus im Kontext des Kolonialismus verstehen?

BHANDAR: Ich werde diese Frage im Hinblick auf den spezifischen Kontext des Siedlerkolonialismus betrachten: Historisch gesehen, war es First Nations und nicht weißen migrantischen Siedler*innen vielerorts rechtlich nicht gestattet, Grundeigentum als fee simple (als freien Grundbesitz, das stärkste oder umfassendste Eigentumsrecht) zu besitzen; oder die Voraussetzungen für Eigentum waren für First Nations und People of Colour so schwer zu erfüllen, dass sie keinen Zugriff darauf hatten. Nachdem beispielsweise 1867 in Kanada der Indian Act beschlossen wurde, mussten Angehörige der First Nations ihren Status als Indigene aufgeben – die Voraussetzung dafür war, auf dem für sie reservierten Land zu leben –, um fee simple-Grundbesitzer zu werden. Gleichzeitig wurden Gesetze erlassen, um die Aneignung und Bebauung von Land durch weiße männliche Siedler (und einige weiße Frauen, unter bestimmten Bedingungen, die mit ihrem Personenstand zusammenhingen) zu erleichtern. Man kann erkennen, wie Inklusion in das Staatswesen und die Figur des „ordnungsgemäßen“ Staatsbürgers durch Besitzverhältnisse geregelt wurden, die wiederum teilweise durch „rassifizierte“ und vergeschlechtlichte Identitäten bestimmt waren und die Subjektivität eines Besitzindividuums prägten, das die Merkmale „weiß“ und „männlich“ aufwies. Diese Subjektivität erhält dann Bedeutung in psychosozialen und symbolischen Bereichen, mit langfristigen Auswirkungen auf Formen von Anspruchsdenken und sozialer Macht, und zwar sogar dann, wenn diesen „Gefühlsstrukturen“ gar kein realer Besitz oder ökonomischer Reichtum zugrunde liegt.

Luke Willis Thompson, „Adjacency (US v Slager)“, 2019

LOICK: Würdest du also behaupten, dass wir als Bürger*innen europäischer Nationalstaaten immer noch vom affektiven Erbe dieser kolonialen und „rassifizierten“ Subjektbildung heimgesucht werden?

BHANDAR: Ich zögere, solche Verallgemeinerungen anzustellen. Ich weiß beispielsweise zu wenig über den deutschen Kolonialismus in Namibia und anderswo, um wirklich zu verstehen, inwiefern das moderne deutsche Bodenrecht von dieser kolonialen Begegnung geprägt ist. Aber ich wage zu behaupten: Es ist fast unmöglich, dass es in seinen Grundzügen nicht in irgendeiner Weise durch den deutschen Kolonialismus in Afrika beeinflusst, verändert und transformiert wurde. Wie entstand in Namibia ein „rassifiziertes“ Besitzregime, und wie verhielt sich dies zum Genozid an den Nama, Herero und San? Wie verhielten sich der Genozid an Völkern in Tansania und anderen deutschen Kolonien in Ostafrika und die Dehumanisierung afrikanischer Völker durch deutsche Kolonisatoren im Allgemeinen zur Aneignung ihres Landes? Aimé Césaire erinnert uns in seinem Discours sur le colonialisme [5] daran, dass die Wurzeln des europäischen Faschismus im Kolonialismus liegen. Diese Geschichte des deutschen Kolonialismus in Afrika erscheint viel zu wenig erforscht, wenn man an heutige Formen von Enteignung, Rassismus und Eigentumsverhältnissen in Deutschland denkt. In Frankreichs nordafrikanischen Kolonien wie Algerien und Tunesien sind zweifellos „rassifizierte“ Besitzregime entstanden. Diese Geschichte hängt ohne Frage zusammen mit der „rassifizierten“ und räumlichen Segregation von Pariser*innen of Colour in den Banlieues, was von zahlreichen Wissenschaftler*innen (und Künstler*innen, ich denke etwa an Kader Attias Werk) erforscht wurde. Und dann gibt es selbstverständlich noch die längere Geschichte des europäischen Sklavenhandels, die eine Reihe von Komplexitäten mit sich bringt, wenn man die sich unterscheidenden juristischen Rechtfertigungen der Sklaverei und die Prozesse betrachtet, durch die die Sklaverei rassistisch kodifiziert wurde. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Ja, ich würde sagen, dass die Bürger*innen europäischer Nationalstaaten sicher vom Erbe des Kolonialismus und der Sklaverei, das bis in die Gegenwart reicht, beeinflusst und geprägt sind, und zwar auf Weisen, die für viele Menschen nicht besonders offensichtlich sind. Und dieses Erbe ist nicht nur auf der affektiven Ebene wirksam, sondern ist durch und durch materiell.

LOICK: Auch andere Theoretiker*innen haben die problematischen Auswirkungen von Eigentum auf unsere Subjektivität aufgezeigt. Jacques Derrida hat beispielsweise die xenophobe Struktur der westlichen Metaphysik des „Eigenen“ erforscht; Roberto Esposito hat das Konzept der Person, die Eigentum besitzt, als eine Immunisierungsstrategie entlarvt, die das Subjekt von seinen Pflichten gegenüber der Gemeinschaft abschirmt; Giorgio Agamben hat die ontologische Gewalt untersucht, die durch den Akt imperialer Aneignung ausgeübt wird; feministische Denkerinnen wie Margaret Davies oder Eva von Redecker haben die patriarchale Struktur der Kontroll- und Herrschaftsfantasien erhellt, die dem Besitzindividualismus innewohnen, und so fort … All diese Kritiken haben entsprechende alternative Vorstellungen von Subjektivität und Intersubjektivität entwickelt, die sich oft an Bildern wie Gabe, Diebstahl, Nießbrauch, Treuhänderschaft oder Sorge orientieren. Am Ende deines Buchs erwähnst du ebenfalls eine „alternative Vorstellung von Eigentum“, die „den ontologischen und epistemischen Merkmalen des Individuums, das über Privateigentum verfügt, aktiv widerspricht“ (S. 196). Könntest du etwas genauer beschreiben, wie diese Vorstellung aussieht?

Camila Freitas, „Chão“, 2019, Filmstill

BHANDAR: Im Schlusskapitel des Buchs deute ich an, wie eine alternative Vorstellung von „Eigentum“ aussehen könnte. Dabei beziehe ich mich auf Arbeiten von Leanne Simpson, Avery F. Gordon, Robin D. G. Kelley und anderen, die alle an Geschichten des Widerstands und der Ablehnung von verdinglichten Formen des Eigentums und den damit einhergehenden Formen von Subjektivität anknüpfen. Leanne Simpson bezieht sich auf die Philosophie sowie die politischen und kulturellen Praktiken der Anishinabe, um aufzuzeigen, wie die Beziehungen zwischen Menschen und Land, Wasser und anderen nicht menschlichen Lebensformen eine nicht warenförmige Vorstellung von der Welt und unserem Platz in ihr widerspiegeln. [6] Avery F. Gordon und Robin D. G. Kelley verweisen in The Hawthorn Archive [7] beziehungsweise in Freedom Dreams [8] auf verschiedene Momente des radikalen Schwarzen politischen Widerstands in der Folgezeit der Sklaverei, um zu veranschaulichen, wie nicht individualistische, multiethnische und gemeinschaftliche Formen von Landnutzung ausgesehen haben. Diese und viele andere Geschichten der Ablehnung des individuellen Privateigentums und der „rassifizierten“ kolonialen Systeme, in die solche Besitzverhältnisse eingebettet sind, fordern uns dazu auf, unsere Vorstellungen von Eigentum und Gebrauch zu überdenken. Wie könnte man über ein Verhältnis zu den Dingen – sei es Land, die gebaute und belebte Umwelt, der urbane Raum, Wasser, pflanzliches Leben – nachdenken, das nicht auf dem Ideal von Besitz beruht? Wie müssen wir unsere Beziehungen zueinander verändern, wenn wir (anstelle des Privateigentums) gemeinschaftliche und soziale Gebrauchsweisen bevorzugen würden?

LOICK: Die meisten Eigentumstheoretiker*innen können sich eine Gesellschaft ohne Eigentum nicht vorstellen, selbst wenn sie die ungleiche Verteilung von Reichtum kritisch sehen. Du vertrittst einen viel radikaleren Standpunkt und plädierst für etwas, das du mit Ruth Wilson Gilmore und anderen „Eigentums-Abolitionismus“ nennst. Wie könnte diese radikale Umstrukturierung unserer ökonomischen und sozialen Beziehungen, die von der Eigentumsform befreit wären, aussehen?

BHANDAR: Richtig, die Idee des „Eigentums-Abolitionismus“ geht zurück auf die Arbeit von Wilson Gilmore und ihren Entwurf der „abolition geography“. [9] Wilson Gilmore, Angela Y. Davis und viele andere militante Wissenschaftler*innen engagieren sich seit Langem in der Anti-Gefängnis-Bewegung. In diesen Kontexten erfordert die Idee der „Abolition“, wie ich sie verstanden habe, eine umfassende Transformation der politischen Ökonomie des Kapitalismus und der sozialen Beziehungen, die letztlich zur Abschaffung von Gefängnissen führen soll. Wenn man darüber nachdenkt, was Mike Davis als den „gefängnisindustriellen Komplex“ bezeichnet hat, [10] und wenn man Ruth Wilson Gilmores großartige Arbeit Golden Gulag liest, [11] beginnt man zu verstehen, dass das Gefängnissystem in den USA und anderswo eine globalisierte, „rassifizierte“ Form der kapitalistischen Enteignung und Unterjochung ist. Der Begriff prison abolition steht also nicht einfach für die Abschaffung von Gefängnissen; er bedeutet, für eine Veränderung der Gesellschaft zu arbeiten und zu kämpfen und die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um auf die Abschaffung von Gefängnissen hinzuwirken. Angela Y. Davis hat ein Buch mit dem Titel Are Prisons Obsolete? geschrieben. [12] Gefängnisse sind insofern obsolet, als die massive Ausweitung von Einsperrungen offensichtlich nichts an den vermeintlichen gesellschaftlichen Missständen geändert hat, die durch die Haft verbessert werden sollen. Die Gefängnisgegner*innen haben deshalb unermüdlich daran gearbeitet, die Unvermeidlichkeit des Gefängnisses und der Inhaftierung zu entnaturalisieren. Bei der Abschaffung der Gefängnisse geht es darum, die politischen und ökonomischen Verhältnisse, die das derzeitige Gefängnissystem ermöglichen, aufzulösen und abzuschaffen. Das ist mit „Gefängnisse obsolet machen“ gemeint. Wenn man über die Abschaffung des Eigentums nachdenkt, muss man überlegen, wie eine Welt jenseits der Normen, Strukturen und zentralen psychosymbolischen Bedeutung von Privatbesitz aussehen könnte und was die Voraussetzungen für eine solche Veränderung wären. Ich habe aus einem kürzlich abgeschlossenen Projekt, dem Interviewband Revolutionary Feminisms, [13] gelernt, dass abolitionistische Arbeit damit anfangen muss, die transformativen Praktiken anzuerkennen und in den Mittelpunkt zu stellen, die um uns herum bereits existieren und immer existiert haben und bei denen es sich tatsächlich oft um Überlebensstrategien handelt. So ist z. B. die Zeitlichkeit ein Merkmal der Form des Privateigentums. Jedes Eigentum muss eine bestimmte und erkennbare Zeit haben. Könnten wir überlegen, wie wir die Zeitlichkeit des Eigentums untergraben oder unterlaufen können, beispielsweise wenn es um unsere entfremdete Arbeit im Job geht? Es gibt seit Langem vielfältige Geschichten von Menschen, die ihre Zeit (im Verhältnis zur bezahlten Arbeit) vorenthielten, Zeit „verschwendeten“, Abläufe verlangsamten oder Zeit in Form von gegenseitiger Unterstützung verrechneten, und so fort … Solche Geschichten sind lehrreich.

Camila Freitas, „Chão“, 2019, Filmstill

LOICK: Ich war überrascht, dass der Begriff der Commons, der Gemeingüter, in deinem Buch nicht vorkommt …

BHANDAR: Das lag unter anderem daran, dass das Schlusskapitel eher vorläufigen Charakter hat, anstatt die Frage nach den Alternativen zu „rassifizierten Besitzregimen“ abschließend zu beantworten. Ich glaube, ebenso wie die erwähnten abolitionistischen Politiken erfordern auch einige Aspekte der Idee des commoning, wie sie beispielsweise Silvia Federici [14] in ihrer Arbeit entwickelt hat, weitreichende Veränderungen der sozialen Beziehungen und politischen Ökonomien, um zu einem commoning von Land und anderen Ressourcen zu gelangen. Man kann den Kampf für alternative Nutzungen und Beziehungen zu Land, urbanem Raum, Ressourcen und so weiter nicht isoliert von anderen politischen Kämpfen denken, die sich der Gewalt des „rassifizierten“, kolonialen Kapitalismus entgegenstellen. Genauer gesagt möchte ich künftig darüber nachdenken, welche Berührungspunkte die indigene feministische Theorie, die sich auf die Präsenz von Kindern und auf soziale Fürsorge im antikolonialen Kampf konzentriert, mit den Arbeiten von Federici und anderen hat – also mit Arbeiten, aus deren Sicht die Transformation von (im weitesten Sinne) gesellschaftlich reproduktiver Arbeit für den Kampf um alternative Arten der Landnutzung, Nahrungsmittelproduktion und Reproduktion von Leben von zentraler Bedeutung ist. Ich glaube, der Commons-Diskurs, den ich erforschen möchte, muss einige grundlegende begriffliche und praktische Gemeinsamkeiten mit antirassistischen, feministischen Kämpfen für eine gerechtere Welt haben.

LOICK: Ja, vor allem, weil einige indigene bzw. First-Nation-Aktivist*innen den Commons-Begriff kritisch sehen. Sie beharren darauf, dass extrahierte beziehungsweise gestohlene Ressourcen nicht vergemeinschaftet, sondern den indigenen Communities zurückgegeben werden sollten. Siehst du Möglichkeiten, dieses Dilemma zu vermeiden?

BHANDAR: Deine Frage führt aus meiner Sicht zu einer Reihe weiterer Fragen. Die Idee der Commons wirft die Frage auf: Wessen Commons? Überwinden aktuelle Diskurse über die Commons die sehr problematischen juridisch gedachten Konzepte des „Öffentlichen“, die immer zur Exklusion „rassifizierter“ und anderer marginalisierter Personengruppen geführt haben? Wie kommt es, dass der Diskurs über die Commons nie so regionalisiert ist, wie es beispielsweise die Kämpfe der First Nations sind? Beispiele für Commons, bei denen es um Subsistenzwirtschaft oder die Entprivatisierung der Grundversorgung, beispielsweise mit Wasser, geht, sind sehr kontextspezifisch und betreffen lokale Communities. Der Diskurs der Commons muss also verortet und spezifiziert werden; Vorstellungen von Commons entstehen an bestimmten Orten und sind formal oder inhaltlich nicht universell. Ein anderer Punkt, der bedacht werden muss: Die Alternative zwischen dem commoning von Ressourcen und der „Rückgabe“ an First Nations wirft die sehr wichtige Frage der indigenen Souveränität auf. Ist die indigene Souveränität antikolonial, wenn sie mit der gleichen Vorstellung von Souveränität – und dem entsprechenden Besitzregime – verknüpft ist, die im Mittelpunkt des europäischen Siedlerkolonialismus stand? Sind antikoloniale Souveränitätsbewegungen, die nicht (in irgendeiner Weise) antikapitalistisch sind, wirklich Befreiungsbewegungen? Ich glaube, dass Wissenschaftler*innen wie Glen Coulthard [15] und Leanne Simpson diese Frage mit einem glatten Nein beantworten würden. Ich sehe darin weniger ein Dilemma als vielmehr eine Reihe von extrem anspruchsvollen politischen Fragen: Was heißt Solidarität? Wie kann zwischen First Nations und migrantischen Siedlerpopulationen Solidarität aufgebaut werden? Und was bedeutet die Kontrolle von First Nations und Indigenen über Land und Bodenschätze in praktischer Hinsicht für antirassistische, feministische und antikapitalistische Kämpfe gegen die Grenzen eines Siedlerkolonialstaats? Man muss auch bedenken, dass es innerhalb der First Nations und innerhalb indigener politischer Organisationen eine große Vielfalt und Heterogenität gibt und dass diese Kämpfe durchaus etwas mit nicht indigenen politischen Kämpfen zu tun haben. Es gibt vielmehr lange Geschichten „wechselseitiger Kontamination“ zwischen nicht indigenen politischen Kämpfen und indigenen politischen Bewegungen (und ich verweise hierzu noch einmal auf die Arbeit von Glen Coulthard).

LOICK: Um dieses Argument noch weiter zuzuspitzen: Welche strategischen Konsequenzen ergeben sich aus einer radikalen Kritik des Eigentums im Allgemeinen? Würdest du beispielsweise sagen, dass indigene und kolonisierte Völker Besitzansprüche (wie in „Das Land gehört uns“, oder indem sie Enteignung als „Diebstahl“ bezeichnen) strategisch nutzen können? Oder wäre das gewissermaßen ein Versuch, das Haus des Herrn mit den Werkzeugen des Herrn niederzureißen? Wie kann man koloniale Enteignung ablehnen, ohne eine frühere „Besitzordnung“ vorauszusetzen, die der Kolonialismus verletzt hat?

BHANDAR: Dieser Frage ist der politische Theoretiker Robert Nichols in seinem aktuellen Buch Theft is Property! [16] nachgegangen, aber auch der Rechtswissenschaftler Bradley Bryan in einem älteren Artikel, „Property as Ontology“ [17] , und viele andere.Ich glaube, wenn es darum geht, ob kolonisierte Völker in strategischer Absicht Besitzansprüche erheben können, um koloniale Enteignung abzulehnen oder sich ihr zu widersetzen, gibt es keine ungebrochene politische Forderung. Anders ausgedrückt: Ich sehe nicht, wie man ein Rechtssystem der Enteignung in einem Sinne nutzen kann, der diesem Rechtssystem vollkommen fremd ist. Aber das ist nicht nur eine Frage der Strategie. Wenn man einerseits Ansprüche auf Land erhebt, die nicht an eine koloniale Anthropologie gebunden sind, die definiert, was einen indigenen Besitztitel ausmacht oder was der Siedlerkolonie vorausging, und andererseits Eigentumsformen ablehnt, die in ihrer Struktur und Form „rassifiziert“ und kolonial geprägt sind, dann erfordert das eine Menge intellektueller Schwerstarbeit und Erfindungsgabe. Und das bedeutet, durch die „Werkzeuge des Herrn“[18] hindurchzugehen und auf der anderen Seite mit etwas schrecklich und wunderbar anderem herauszukommen. Es erfordert wirklich eine tief greifende Dekonstruktion, die aber einhergehen muss mit einem materialistischen Streben nach etwas, das der Form des Privateigentums fremd ist.

LOICK: Brenna, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.

Übersetzung: Barbara Hess

Titelbild: Kader Attia, „Untitled (Skyline)“, 2007

- Anm. d. Red.: Wir übersetzen im Folgenden „to racialize“ mit „rassifizieren“, um eine eindeutig negative, rassistische Praxis zu formulieren; wir möchten uns von jeder rassistischen Praxis und von jedem rassistischen Gebrauch dieses Wortes eindeutig distanzieren und setzen es daher in Anführungszeichen.

Anmerkungen

| [1] | Brenna Bhandar, Colonial Lives of Property. Law, Land, and Racial Regimes of Ownership, Durham 2018. |

| [2] | Cedric J. Robinson, Black Marxism. The Making of a Radical Black Tradition, Chapel Hill 2000. |

| [3] | Cheryl Harris, „Whiteness as Property“, in: Harvard Law Review, 106, 8, 1993, S. 1707–1791. |

| [4] | Charles Mills, The Racial Contract, Ithaca 1997. |

| [5] | Aimé Césaire, Über den Kolonialismus, [1950/1955], aus dem Französischen von Monika Kind, Berlin 1968. |

| [6] | Leanne Betasamosake Simpson, As We Have Always Done: Indigenous Freedom through Radical Resistance, Minneapolis 2017. |

| [7] | Avery F. Gordon, The Hawthorn Archive. Letters from the Utopian Margins, New York 2017. |

| [8] | Robin D. G. Kelley, Freedom Dreams. The Black Radical Imagination, New York 2002. |

| [9] | Ruth Wilson Gilmore, „Abolition Geography and the Problem of Innocence“, in: Futures of Black Radicalism, hg. von Gaye Theresa Johnson/Alex Lubin, London 2017. |

| [10] | Mike Davis, „Hell Factories in the Field: A Prison–Industrial Complex“, in: The Nation, 20. Februar 1995, S. 229–234. |

| [11] | Ruth Wilson Gilmore, Golden Gulag. Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition in Globalizing California, Berkeley 2007. |

| [12] | Angela Y. Davis, Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse? Der gefängnisindustrielle Komplex der USA, [2003], aus dem amerikanischen Englisch von Michael Schiffmann, Berlin 2004. |

| [13] | Brenna Bhandar/Rafeef Ziadah (Hg.), Revolutionary Feminisms. Conversations on Collective Action and Radical Thought, London (erscheint in Kürze). |

| [14] | Silvia Federici, Revolution at Point Zero. Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, Oakland 2012. |

| [15] | Glen Coulthard, Red Skin, White Masks. Rejecting the Colonial Politics of Recognition, Minneapolis 2014. |

| [16] | Robert Nichols, Theft is Property! Dispossession and Critical Theory, Durham 2019. |

| [17] | Bradley Bryan, „Property as Ontology: On Aboriginal and English Understandings of Ownership“, in: Canadian Journal of Law and Jurisprudence, 13, 1, 2000, S. 3–31. |

| [18] | Vgl. Gayatri Chakravorty Spivak in https://www.radicalphilosophy.com/article/planetary-utopias |