ABER WER SIND »SIE«? Roundtablegespräch mit Manuela Bojadžijev, Nikita Dhawan, und Christoph Menke, moderiert von Helmut Draxler zu Flucht und Migration als Herausforderungen des politischen Denkens

Wie berichtet wurde, musste ausgerechnet Angela Merkel zuletzt Donald Trump am Telefon die Genfer Konventionen erklären. Aber die rechtlich gesicherte „menschliche Behandlung“ aller (zu der sich fast alle legitimen Staaten zumindest verpflichten) und individuelle Rechte generell sind keine Vereinbarungen, die nur in Europa gelten – oder nur hier verletzt werden.

Für wen gelten die zugrunde liegenden „europäischen Werte“? Im Dezember diskutierte Helmut Draxler mit dem Philosophen Christoph Menke, der Politikwissenschaftlerin Nikita Dhawan und der Migrationsforscherin Manuela Bojadžijev über die Konsequenzen jeder Unterscheidung zwischen „ihnen“ und „uns“ und welche Grenzziehungen sinnvoll sind.

Helmut Draxler: Wir sind hier, um über Flucht und Migration als Herausforderungen des politischen Denkens zu sprechen. Das sind ja keine neuen Themen; sie beschäftigen uns alle auf die eine oder andere Art schon seit geraumer Zeit, und doch haben sie durch die sogenannte Flüchtlingskrise und durch den Erfolg der rechten Mobilisierungen eine Brisanz gewonnen, die zuvor in der Form vielleicht nicht da war. Hat sich in Ihrer Wahrnehmung der Situation innerhalb des letzten Jahres tatsächlich etwas geändert, und stellt sich diese Brisanz, die aufgekommen ist, als eine neue Frage, als Herausforderung des Denkens dar, vielleicht in dem Sinn, wie es Barack Obama in seiner letzten Rede vor der UN gefordert hat, dass wir nun die liberalen Institutionen verteidigen müssten?

Christoph Menke: Die liberalen Institutionen zu verteidigen, könnte notwendig, aber auch nicht genug sein. Mir scheint dies als Formel nicht auszureichen, um auf die gegenwärtigen Probleme zu reagieren. Strategisch könnte das in bestimmten Kontexten eine Notwendigkeit sein. Aber es reicht nicht aus, weil sich gezeigt hat, dass die liberalen Institutionen in ihren Grundprinzipien gar nicht in der Lage sind, angemessen auf die Herausforderungen zu reagieren, die sich mit Flucht und Migration stellen. Die Instrumente, die sie zur Verfügung haben, orientieren sich an den Ideen der Menschenrechte, die ja zum Kern der liberalen Institutionen gehören. Diese können das Problem immer nur so adressieren, dass sie Flüchtlinge als Einzelne betrachten. Als wären es zwar viele, aber eigentlich Einzelne, die mit einem bestimmten Set von Grundbedürfnissen oder Grundansprüchen ankommen, die dann von uns befriedigt oder berücksichtigt werden müssen. Aber das ist eine Fehlbeschreibung, die die Probleme eher reproduziert als anspricht. Die Flüchtlinge sind keine „Einzelnen“.

Man sieht sich jetzt in der unangenehmen Situation, die liberalen Institutionen trotz aller Skepsis ihnen gegenüber verteidigen zu müssen, obwohl man sich zugleich immer klarer darüber wird, dass sie strukturell nicht in der Lage sind, auf Flucht und Migration angemessen zu reagieren. Aber wenn man sich den rechten Populisten gegenübersieht, muss man die liberalen Institutionen verteidigen. Wie macht man das, ohne sich selbst zu widersprechen?

Nikita Dhawan: Meiner Meinung nach ist diese Wahrnehmung, dass das, was wir derzeit erleben, etwas ganz Neues ist, weit verbreitet – und doch irreführend. Wenn wir über die Rolle liberaler Institutionen oder grundlegender Menschenrechte diskutieren und das Gefühl haben, in eine Phase eingetreten zu sein, in der deren Funktion und Beitrag sich auf neuartige Weise als unzulänglich oder mangelhaft zu erweisen scheinen, dann muss man daran erinnern, dass liberale Normen ein Erbe der Aufklärung sind und von Anfang an mit Mängeln behaftet waren. Von Hobbes bis Habermas waren diese Werte, wie wir wissen, durch und durch eurozentrisch und androzentrisch und – wenn wir etwa das Beispiel der Menschenrechte nehmen – von einer sehr normativen Vorstellung davon geprägt, was „menschlich“ ist und was „Rechte“ sind. Ihre Definition diente von Anfang an den Interessen einer bestimmten privilegierten Klasse, die Geschlechter-, Rassen- und sexuelle Bias implizit in die Normen einschrieb. Und doch scheint es, als könne man trotz der postkolonialen Kritik am Liberalismus, wie Gayatri Chakravorty Spivak schreibt, diese Rechte „nicht nicht wollen“. Spivak beschreibt das mit der Metapher vom „Kind einer Vergewaltigung“: Nichts kann die Gewalt rechtfertigen, die der Entstehung dieser liberalen Normen und Institutionen den Weg bereitete, aber die Herausforderung besteht darin, das Kind der Vergewaltigung lieben zu lernen, das Erbe der europäischen Aufklärung lieben zu lernen. Wie können wir uns diese uns vermachten, mangelhaften Werkzeuge wie etwa die „Menschenrechte“ zu eigen machen, um verletzlichen Individuen und Gruppen, für die sie ursprünglich nicht gedacht waren, Unterstützung und Schutz zu gewähren?

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise stehen wir immer wieder vor der Frage: Was können wir für die Flüchtlinge tun? Aber mir scheint, die Europäer und Europäerinnen brauchen nicht weniger Hilfe als die Flüchtlinge. Europa braucht (und nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte) Hilfe dabei, seine Menschlichkeit zu finden. Die selbstgefällige Rhetorik von Kosmopolitismus und universeller Hospitalität, die Europa von sich erzählt, wirkt angesichts seiner kolonialen Geschichte wie ein schlechter Witz. Um die Frage also umzudrehen: Nicht die aufgeklärten Europäer/innen, sondern die Migranten/ Migrantinnen und Flüchtlinge werden in dem Moment, wo sie von europäischen Institutionen, Staaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren ihre Rechte einfordern, zu ethischen Subjekten, zu den Agenten und Agentinnen der Dekolonialisierung Europas.

Christoph Menke, Manuela Bojadzijev, Helmut Draxler und Nikita Dhawan, Berlin,

Dezember 2016

Christoph Menke, Manuela Bojadzijev, Helmut Draxler und Nikita Dhawan, Berlin,

Dezember 2016

Manuela Bojadžijev: Wichtig wäre mir zunächst, statt von einer Flüchtlingskrise von einer Krise der Migrationspolitik, auch einer der Europäischen Union zu sprechen, um nicht die Krisen, die wir erleben, diskursiv mit den Geflüchteten zu assoziieren oder sie auf sie zurückzuführen.

Nun ist die von Nikita Dhawan angesprochene Dekolonialisierung Europas als Bild kritischer Theorie stets sowohl als Figur des von außen Kommenden als auch als Figur der Kritik von innen relevant. Und diejenigen, die von außen nach innen kommen, sind die Grenzgänger dieser kritischen Figuren. Sie, die nach Europa Flüchtenden, als Grundlage einer Erneuerung kritischer Theorie zu denken, erscheint mir interessant. Denn auf diese Weise stellt Migration eine Kritik liberaler Institutionen dar, an der letztere sich messen lassen müssen. Die Widersprüche des Liberalismus lassen sich hier herausarbeiten, die etwa durch den Umgang mit Flucht und Migration und mit den Grenzgängern deutlich hervortreten.

Auch das Verhältnis zwischen dem Denken und der Praxis ist mit dieser Kritik angesprochen. Es wird von einem autoritären Populismus herausgefordert, der die Relevanz von Realität offen infrage stellt. Das derzeit viel zitierte „Postfaktische“ ist zwar keine neue Technik, sie taucht schon lange in rechten Diskursen auf (die Holocaust-Leugnung ist nur eine bekannte Version); wir kennen sie aber auch aus der politischen Kommunikation, wo man es die „Inszenierung von Wirklichkeit“ nennt. In den USA, in der Türkei, in Indien, Russland, Polen, Ungarn etc. können wir jetzt das Muster eines autoritären Populismus beobachten – Parteien wie UKIP, Front National, FPÖ und AfD stehen dafür. Wenn wir die Türkei als Beispiel anschauen, wo eine kulturelle Transformation durch die AKP Erdogans rechtes Denken kulturell bis in den Alltag hin übersetzt hat, ist noch ein weiteres Merkmal relevant für den Zusammenhang liberaler Institutionen. Denn mit dieser Politik hat die AKP über Jahre auch den Alltag der türkischen Community in Deutschland angesprochen und Wählerschaft hier mobilisiert. Ich erwähne das, weil diese Mobilisierung eines long-distance electorate eben auch Konsequenzen für „liberale Institutionen“ bedeutet. Wie stellen wir uns Souveränität unter diesen neuen Bedingungen vor, wenn die liberalen Institutionen bisher als nationale Institutionen einer national bestimmten Gemeinschaft gedacht waren?

Hier scheint mir das Denken durch Migration hilfreich. Hannah Arendt und im Anschluss Étienne Balibar und viele andere haben diese Frage der Transzendenz der politischen Gemeinschaft über sich selbst hinaus thematisiert, und zwar wiederum sowohl nach innen als auch nach außen als Frage der Demokratisierung der Grenzen thematisiert.

Dhawan: Ich glaube, wir brauchen dringend eine „Geschichte der Gegenwart“ im Foucault’schen Sinne, also eine Analyse, wie wir an einen Punkt gelangen konnten, wo Europäer/innen sich einmal mehr als diejenigen inszenieren, deren historischer Auftrag es ist, die „Bürde des weißen Mannes“ auf sich zu nehmen und die Welt zu retten. Praktischerweise vergessen sie dabei ihre Kolonialgeschichte. Was die Vorstellung des „Postfaktischen“ angeht: Ich habe gerade einen Sammelband über „Kant und Kolonialismus“ rezensiert, dessen Autoren und Autorinnen zwar einräumen, dass Kant ein Rassist war, ihn dann aber immer noch als antikolonialen Denker darstellen – die Erzählung des Bandes ist, dass er gegen Ende seines Lebens einen Sinneswandel hatte und seine frühere Theorie einer Rassenhierarchie fallen gelassen hat. Trotz jahrzehntelanger Bemühungen um eine „faktenbasierte“ Kritik seitens postkolonialer Feministinnen treffen wir auf eine revisionistische Lektüre der europäischen Aufklärung, in der die Schriften von Gelehrten wie Kant einem whitewashing unterzogen und als antikolonial präsentiert werden. Ähnlich ist es im Bereich der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen und der nach wie vor bestehenden Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt – Feministinnen sammeln dazu seit Jahrzehnten Daten und Statistiken, dennoch wird das Problem der Geschlechterungleichheit entweder ignoriert oder aber kulturalisiert und orientalisiert und auf Minderheiten und den globalen Süden projiziert. Für jemanden wie mich, die ich immer wieder die Relevanz postkolonialer Kritik für Deutschland verteidigen muss, ist es interessant, diese plötzliche Rede vom „Postfaktischen“ – und jetzt, kurz vor der Drucklegung, die Konjunktur „alternativer Fakten“ unter der Trump-Regierung – zu beobachten.

Aber um auf die Kontinuitäten zwischen Kolonialismus und heutigen Migrationsregimes zurückzukommen: Wie wir aus den Erfahrungen von Sklaverei und Schuldknechtschaft wissen, gibt es eine Vorgeschichte zur rassistisch strukturierten wirtschaftlichen Ausbeutung von Migranten und Migrantinnen durch Europäer/innen. Springen wir ein paar hundert Jahre nach vorne ins nach-nationalsozialistische Deutschland, wo das Gastarbeitersystem koloniale Muster ethnisch organisierter Arbeit erneut festigte. In gewisser Weise kehrt eine solche Politik jetzt unter dem Deckmantel der Integration der Flüchtlinge von heute in den europäischen Arbeitsmarkt wieder – man schaue sich z. B. an, wie angesichts der demografischen Krise die Rede davon ist, inwiefern die deutsche Wirtschaft von den neuen Migranten und Migrantinnen profitieren könnte.

Georgie Nettell, „Being Different“, 2016

Georgie Nettell, „Being Different“, 2016

Draxler: Die Frage stellt sich ja, welchen Stellenwert diese unterschiedlichen Formen von Geschichte, die hier angesprochen werden – die Geschichte des Kolonialismus, des Faschismus und der Arbeitsmigration –, in der aktuellen Diskussion haben. Ich habe anfangs versucht, Obama eher provokativ ins Spiel zu bringen. Die Herausforderung bestünde ja genau darin, wie man dem Anspruch politischen Denkens jenseits aktueller Entscheidungsfindungen und Dringlichkeiten gerecht werden könnte und überhaupt erst etwas denken könnte, das nicht in der Pragmatik der alltäglichen Politik aufgeht. Gefordert wäre also ein Denken, das dem historischen Bezugsrahmen gerecht würde, wiederum ohne sich in ihm zu verlieren. Ein solches Denken beträfe zuallererst die sozialen Kategorien, mit denen wir Flüchtlinge überhaupt zu beschreiben in der Lage sind, und damit ganz unmittelbar die Frage der Relation zwischen unterschiedlichen Formen von „wir“ und „ihr“: wir, die wir hier nachdenken, wir als Besitzer/innen von Reisepässen, als Teilhaber/innen an verschiedenen sozialen oder kulturellen Zusammenhängen. Hier scheint es keine einheitlichen Konfliktlinien mehr zu geben. Warum erscheint es im Augenblick – etwa seit den Silvester-Ereignissen von Köln – so schwierig, intersektional zu denken? Als Linke sind „wir“ zwar feministisch, antirassistisch und antikapitalistisch, aber de facto zeigt sich die Gemeinsamkeit dieser Kategorien immer wieder als Problem. Zwischen feministischer und antirassistischer Politik scheint plötzlich ein schier unüberwindbarer Konflikt aufzutauchen. Oder zwischen den identitätspolitischen Fragen insgesamt und den ökonomischen Klassenfragen, die von Badiou oder Žižek als die eigentlich primären massiv in Stellung gebracht wurden. Sind das nicht alte Konflikte, die doch eine ganz neue, spezifische Brisanz gewonnen haben?

Bojadžijev: In Deutschland kam es infolge des Sommers der Migration 2015 zu einer Verschiebung in der Handhabung von Flucht: Die Frage des Humanitarismus ist gegenüber den Fragen der Sicherheit und der ökonomischen Verwertung in den Hintergrund getreten. Einerseits ist der Zugang zum Arbeitsmarkt für Geflüchtete eine Antwort auf Forderungen gegen ihren jahrelangen Ausschluss. Andererseits wurde dieser Zugang in ein Nützlichkeitsparadigma umgemünzt. Die neue Arbeitsmarktintegration wurde vonseiten des Bundeskanzleramts und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zusammen mit einer Unternehmensberatung ausgearbeitet. Dies führte zu (flexiblen) Kategorisierungen von Geflüchteten, bei denen nach Herkunftsland die Bleiberechtschancen eingeschätzt werden. Aber diese Herkunftslandlogik weist rassistische Dimensionen auf und steht im Widerspruch zur individuell gelagerten ökonomischen Verwertbarkeit von Geflüchteten.

Ein weiterer Widerspruch schließt hier an. Bei der Frage nach Sicherheit durch Mobilitätskontrolle geht es einerseits um den Zugriff auf und die Kontrolle über die Einzelnen (die Abnahme und Registrierung von Fingerabdrücken und weiteren personenbezogenen Daten, die an den Grenzen erhoben werden, sowie den möglichen europaweiten Zugriff über Datenzentren) und andererseits um einen Gruppenzuschnitt nach der Logik der Herkunft. Es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Differenzierungslogiken, die aufeinandertreffen.

Menke: Ich würde dem Argument, dass an dem jetzigen Zustand, der aktuellen Krise nichts neu ist, auch widersprechen. Das universalistische, westlich-demokratische Selbstverständnis, das sich hier in Deutschland seit den 1970er Jahren entwickelt hat und zu dem man sich jetzt vielleicht gratuliert, ist niemals unter Stress gesetzt worden. Für Deutschland ist die gegenwärtige Situation tatsächlich eine neue Erfahrung, bei der die Orientierung an Ländern und Kontexten, in denen diese Erfahrung früher gemacht worden ist, wie in Frankreich und England, uns leider nichts nützt. Man hat kein wirklich gutes Vorbild oder Modell parat, mit dem die Situation und ihre Dringlichkeit gelöst werden könnte.

Wenn es einerseits einen humanitaristischen Diskurs gibt, der im Wesentlichen auf Einzelne setzt, und andererseits einen administrativen, ökonomischen Diskurs, der bestimmte Clusterungen vornimmt, fällt diejenige Form von Kollektivität, die man politisch nennen würde, aus. Man findet sie weder im ethisch-humanitären Diskurs, in dem es nur Individuen gibt, noch in dem institutionellen Diskurs, der unter funktionalen Gesichtspunkten Clusterungen vornimmt. Beides kann nicht beschreiben, wie Kollektivierungen in Migrationsbewegungen stattfinden und ob diese nicht eine genuin politische Dimension haben. Müsste man die Migration, etwa aus Syrien, nicht ganz anders beschreiben? Natürlich kommen Einzelne an, aber kommen sie eigentlich als Einzelne an, die dann ökonomisch und administrativ geclustert werden, oder bilden sie in der Migration, sowohl von der Motivation als auch von der Organisation der Migration her, nicht eigentlich eigentümliche Formen von Kollektivitäten, die auch etwas Politisches haben? Sind das nicht eigentlich politische Akteure, von denen man vielleicht sogar annehmen muss, dass sie gar nicht in der Gesellschaft hier ankommen wollen, sondern eher Neu-Syrien in Kreuzberg oder in der Oberpfalz gründen wollen oder auch nur ein vorübergehendes Syrien im Ausland? Politische Akteure sind immer Kollektivakteure, niemals Individuen.

Man müsste anfangen, ganz andere Paradigmen mit ins Spiel zu bringen, um die Migration zu begreifen; der Exodus der Israeliten aus Ägypten war auch ein Akt der Emigration. Wenn man ihnen geholfen hätte in der Wüste, indem man jedem und jeder Einzelnen von ihnen die Mittel gegeben hätte, ihre „Grundbedürfnisse“ zu befriedigen, wäre das ihrer politischen Selbstkonstitution als Volk ohne geografische Staatsgrenzen nicht gerecht geworden.

Jenseits der Alternative von Individualisierung aus der humanitären Perspektive und jenseits von Clusterung aus der ökonomischen genuin politisch auf das Phänomen zu schauen, bedeutet, sich diese Kollektive (oder Kollektivierungen) anzusehen, die in der Migration entstehen. Dann sieht man ganz andere Typen von Akteuren, denen man auch nur auf ganz andere Weise gerecht werden kann.

Fußball fans in Dortmund, September 2015

Fußball fans in Dortmund, September 2015

Georgie Nettell, „No Future”, 2016

Georgie Nettell, „No Future”, 2016

Draxler: Aber an dieser Stelle würde ich Derrida widersprechen. Sein Begriff der Gastfreundschaft kennt überhaupt keine Unterscheidung mehr zwischen Gastgeber und Gast.

Dhawan: Das ist es ja gerade, was seine Argumentation so brillant macht. Derridas Begriff von der „bedingungslosen Gastfreundschaft“ bedeutet, dass der Gastgeber (hôte) die Herrschaft über sein Haus aufgibt und sich zur Geisel (otage) des Gastes macht.

Draxler: Gut. Aber was würde das politisch bedeuten? Bringt ein solches Argument nicht das ganze Problem des Asyls zum Verschwinden? Und können dann spezifische Konfliktsituationen wie die vom Kölner Hauptbahnhof aus dieser Perspektive heraus überhaupt noch adressiert werden? Taucht da nicht irgendwo auch ein Problem auf, wenn wir die Antwort historisch immer schon parat haben und die Widersprüchlichkeiten zwischen Sexismus und Rassismus, Schutzsuchenden und Schutzgewährenden gar nicht mehr gedacht werden können?

Dhawan: Wie schon gesagt, es ist wichtig, sich genau anzuschauen, wie man in Europa das Stereotyp vom „frauenfeindlichen Flüchtling“ mobilisiert, um sich der Verantwortung zu entziehen und Flüchtlingen ihre Menschenrechte zu verweigern. Seit Jahrzehnten werden trotz lautstarker Proteste von Feministinnen Projekte gegen Geschlechtergewalt – Frauenhäuser, Vorhaben wie bessere Antidiskriminierungsgesetze, Gesetzesreformen in Sachen Vergewaltigung und so weiter – systematisch demontiert; Finanzierungen werden gestrichen, und weder staatliche Entscheidungsträger noch zivilgesellschaftliche Akteure reagieren auf diese rückschrittlichen Maßnahmen. Interessanterweise schwenken genau in dem Moment, wo eine Gruppe männlicher Flüchtlinge deutsche Frauen angreift, sogar die konservativsten deutschen Politiker und zivilgesellschaftlichen Akteure (ich meine nicht nur die Bild-Zeitung, sondern sogenannte Intellektuelle, denen Geschlechterpolitik immer herzlich egal war) plötzlich auf eine feministische Linie ein und sind fest entschlossen, Geschlechtergleichheit zu schützen und zu fördern. Da würde ich mit Foucault fragen: An welchem Punkt wird etwas zum Problem? Und welche Taktiken und Strategien werden mobilisiert, um Lösungen für das, was als Problem wahrgenommen wird, zu rationalisieren? Wie ich schon gezeigt habe, gibt es ein feststehendes Muster der Instrumentalisierung von Geschlechtergleichheit als Rechtfertigungsnarrativ, um an der Vorstellung von der Überlegenheit europäischer Werte festzuhalten und andererseits Nichteuropäer/innen zu orientalisieren und zu stigmatisieren.

Menke: Ich habe Derrida nicht so verstanden, dass er denkt, dass es die unbedingte Gastfreundschaft als Praxis gibt. Man darf auch nicht vergessen: Die Beispiele, die er am Schluss seines kurzen Buches für eine Gastfreundschaft jenseits aller anderen Verpflichtungen gibt, sind alle Beispiele der Gewalt; so etwa wenn die Frau des Gastgebers dem Mob zur Vergewaltigung ausgeliefert wird, um den Gast vor ihm zu schützen. An diesen Stellen will Derrida genau das Gegenteil sagen: Es gibt immer nur Praxen der bedingten Gastfreundschaft. Nur ist es ein großer Unterschied, ob man diese Bedingtheit als absolute denkt, also als eine, die auf sich selbst beruht, oder als eine hypothetische, experimentelle, als immer wieder im Hinblick auf unbedingte Forderungen zu überprüfende. Derrida denkt, dass die Dialektik von Bedingtheit und Unbedingtheit und auch von Unbegrenztheit und Begrenztheit überhaupt nicht aufzulösen ist. Dass man Begrenzungen vornimmt, ist für Derrida unhintergehbar. Es geht immer darum, wie man Begrenzungen vornimmt, nicht ob.

Dhawan: Ich verstehe Derridas These so, dass wir gar nicht wirklich wissen, was Gastfreundschaft ist. Er verknüpft das mit der Frage nach einer transnationalen Ethik, wobei Ethik die Erfahrung des Unmöglichen ist. Also ja, unbedingte Gastfreundschaft im Derrida’schen Sinne ist unmöglich. Im Weiteren legt Derrida das Augenmerk auf Kants Erörterung der „Wirtbarkeit“ (also Gastfreundschaft), umreißt die wirtschaftlichen Aspekte des universellen Prinzips der Gastfreundschaft (die Wurzel „Wirt“ steckt natürlich auch in „Wirtschaft“) und untersucht die Frage, wer die Macht hat, die Bedingungen der Gastfreundschaft im Haushalt und darüber hinaus festzulegen. Im deutschen Kontext sollte man sich klarmachen, mit welcher Selbstgefälligkeit die deutsche Presse und internationale Medien die deutsche „Willkommenskultur“ dargestellt haben. Während aber den Angekommenen Gastfreundschaft entgegengebracht wird, werden gleichzeitig Kosten und Nutzen der Flüchtlinge für die deutsche Wirtschaft überschlagen. Man darf auf keinen Fall diese unauflösbare Verknüpfung und den Widerstreit zwischen Ethik, Wirtschaft und Politik aus dem Blick verlieren.

Bojadžijev: Um auf die Frage nach der Intersektionalität zurückzukommen: Zum Glück hat es ja in Entgegnung auf die Ereignisse in Köln starke öffentliche feministische Stimmen gegeben, die sich sowohl gegen den Sexismus als auch gegen die rassistische Instrumentalisierung gewandt haben. Sie haben auch die Bigotterie der rechten Usurpation feministischer Argumente angegriffen.

Trotzdem war das Gegeneinander-Ausspielen wirkungsvoll im Hinblick auf eine affektive Infragestellung der sogenannten Willkommenskultur durch rechte Positionen. Das hat meines Erachtens mit einem Zurücktreten der Frage der Solidarität zu tun, auch auf einer theoretischen Ebene. Wir reproduzieren im kritischen Denken viel zu stark eine fast schon technische Vorstellung sozialer Gruppen und ihres Verhältnisses zueinander, in der eine Transzendenz identitärer Positionen kaum noch eine Rolle spielt.

Und zugleich erleben wir eine rechte Mobilisierung von Identitätspolitik. Positionen, die seit den Debatten der 1980er Jahre im Feminismus bekannt sind und die in der Lage waren, sexistische Angriffe und rassistische Argumente auseinanderzuhalten, treten in den Hintergrund.

Aktuell wird die Frage der Krise doppelt gegen die Migranten und Migrantinnen ausgespielt. Demnach sind sie angeblich sowohl diejenigen, die die Krise auslösen, als auch diejenigen, die nicht unter ihr leiden. Stattdessen soll man die von der ökonomischen Krise getroffen seien, verstehen. Sie seien aufgrund ihrer schwierigen Lage gegen Migration. In dieser Rede werden diejenigen, die sich am unteren Ende der ökonomischen Skala befinden, ohne Umschweife zu Deutschen erklärt. Armut ist in Deutschland aber vor allem migrantisch. Es gelingt den Rechten aber, eine Identitätspolitik für Deutsche daraus zu machen, eine offen vertretene Politik, die etwa die Gruppe der Identitären mit ihrem Motto „0% rassistisch, 100% identitär“ propagiert. Dieses Argument ist erschreckend erfolgreich, und Identitätspolitik wird mit Gesellschaftsanalyse und -kritik verwechselt.

Draxler: Den Begriff der Identitätspolitik sollten wir wahrscheinlich überhaupt vermeiden, weil er ja weniger den entscheidenden Aspekt sozialer Differenz betont, als vielmehr von der Differenz ausgehend gleich zu essenzialistischen oder identitären Positionsbehauptungen übergeht. Die grundlegende Frage ist ja doch die, wie wir von der Differenz ausgehend Gemeinschaft denken können – die Fragen der Hospitalität, der Gastfreundschaft, der Solidarität, von Arendt her, also lauter Fragen, die das Innen-Außen-Verhältnis gesellschaftlich organisierter Einheiten betreffen. Wie inklusiv, wie exklusiv muss das sein? Handelt es sich hierbei um eine soziale oder eine politische Formation? Welche Rolle spielen dabei die ökonomischen und die kulturellen Faktoren und die Grenzen selbst? Entscheidend scheint mir zu sein, Gemeinschaft jenseits partikularistisch-nationalstaatlicher Einengung zu denken. Wie schwierig das zu sein scheint, sieht man an vielen Beispielen, vom Kunsthistoriker T. J. Clark, der für den Brexit votiert, über Žižek, der sich für Trump aussprach, bis hin zu Sahra Wagenknecht, die meint, wir könnten Kommunismus in kleinen nationalen Einheiten praktizieren. Auch bestimmte Formen linker Kritik scheinen sich also innerhalb eng gezogener Grenzen durchaus wohlzufühlen.

Menke: Die politische Frage, die Frage von Vergemeinschaftung, Gemeinwesen, Kollektivitäten, lässt sich nicht stellen, ohne sich zugleich zu fragen, wie man Grenzen anders denken kann. Wir können der identitären Form von Gemeinschaft (etwa der des Nationalstaates) nur etwas entgegensetzen, wenn wir andere Formen der Begrenzung denken können, nämlich solche, die tatsächlich rechtfertigbar sind, die aus der Sache kommen. Diese „Sache“ sind Praxiszusammenhänge oder Institutionen, die immer die von bestimmten Menschen mit bestimmten anderen Menschen sind und sich unter bestimmten Bedingungen vollziehen und Grenzregime haben, die unterschiedlicher Art sein können.

Man könnte sagen, Grenzziehungen sind überhaupt nur dort als sinnvoll denkbar und vielleicht auch in ihrer Notwendigkeit begreifbar, wo wir es mit sozialen Zusammenhängen zu tun haben, die die Struktur von Praktiken haben, als Form der Zusammenarbeit an irgendetwas, das man zum gemeinsamen Ziel erklärt. Aber diese Struktur haben unsere sozialen Zusammenhänge nicht. Erst wenn die sozialen Zusammenhänge grundsätzlich anders strukturiert wären, könnte man nach den Grenzen fragen. Das scheint mir eine linke Antwort auf die Frage der Grenzen: So wie die Ökonomie oder z. B. die Universität heute funktionieren, gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für Grenzen, weil diese sozialen Zusammenhänge gar keine praktischen Zusammenhänge der Zusammenarbeit darstellen.

Die identitäre Kaperung des Solidaritätsbegriffs oder -gefühls durch die Rechten (die zum Beispiel Didier Eribon beschreibt) reagiert auf die Erfahrung einer absurden Zusammenarbeit: auf der einen Seite der liberale Universalismus, auf der anderen Seite ökonomische Verwertungsimperative, die die sozialen Praxis- oder Kooperationszusammenhänge zerstören. Rhetorisch gut inszeniert und an diese Erfahrung anknüpfbar, lässt sich dann argumentieren, dass es die Liberalen sind statt der Ökonomie, die Solidarität zerstören. Man darf also die gegenwärtige Situationsbeschreibung nicht akzeptieren. Nach der kann man nur abstrakter Universalist oder aggressiver identitärer Partikularist sein, und das ist die falsche Alternative.

Bojadžijev: Ja, denn dort, wo Substanz als Fundament von Gemeinschaft gedacht wird, verliert sich die Frage ihrer Konstituierung und Reproduktion.

Aber wer handelt denn derzeit solidarisch? Die ehrenamtlichen Helfer/innen, die sich heute um Geflüchtete kümmern, sind zu einem relativ hohen Teil Frauen und Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Forschungen dazu zeigen, dass diese Leute bei ihrem Engagement zunehmend in Widerspruch zu den Behörden geraten, also genau zu den sogenannten liberalen Institutionen. Ihnen wird immer deutlicher, dass ihre Unterstützung, etwa indem sie Menschen zur Ausländerbehörde begleiten usw., frustrierend ist. Sie erleben, was sonst nur jene erleben, die unsichere Aufenthaltstitel haben. Ich glaube, dass das ein interessanter Widerspruch ist, den man politisch produktiv machen kann. Nach der Solidarität und der Gastfreundschaft konkret gefragt, wäre das, glaube ich, ein politischer Punkt, an dem man ansetzen kann.

Georgie Nettell, „Stay Vegan”, 2016

Georgie Nettell, „Stay Vegan”, 2016

Dhawan: All diese Beispiele untermauern das, was ich vorhin über die Dringlichkeit einer Dekolonialisierung Deutschlands gesagt habe. Meiner Meinung nach wird Deutschland im Zusammenhang der derzeitigen Flüchtlingskrise die Frage der Solidarität nur angehen können, wenn es bereit ist, seine früheren Verbrechen, Fehler und Versäumnisse einzugestehen und aus ihnen zu lernen. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty hat der Zeit ein interessantes Interview über die griechische Schuldenkrise gegeben, in dem er anmerkt, dass Deutschland ein Land ist, das noch nie in der Geschichte seine Schulden zurückgezahlt hat, aber von anderen Ländern genau das verlangt. In Pikettys Bemerkung klingt der Doppelsinn des Schuldbegriffs bei Nietzsche an. Indem Deutschland sich als wohltätiger und gastfreundlicher als andere EU-Staaten, insbesondere als die osteuropäischen Länder wie Ungarn inszeniert, stilisiert es sich zum in ethischen und humanitären Dingen überlegenen Akteur und zementiert seine geopolitische Vormachtstellung, ohne seine historische Schuld und seine historischen Schulden einzugestehen.

Bojadžijev: Aber wenn dem so ist, müssen wir diese widersprüchliche Situation, die du beschreibst, zum Ausgangspunkt nehmen. Wenn es hier eine Willkommensgesellschaft gibt, dann müssen wir auch dazu beitragen, diese zu bestimmen, und ihr eine Zukunft geben und sie praktisch machen.

Dhawan: Ich für meinen Teil weigere mich, den Deutschen zu ihrem Versuch, sich ethisch zu verhalten, zu gratulieren.

Bojadžijev: Aber das habe ich nicht gesagt.

Dhawan: Gut, dann habe ich das missverstanden. Denn ich finde, sie sollten tun, was sie tun, und sie sollten mehr tun, als sie tun, und nicht …

Bojadžijev: Aber wer sind „sie“?

Dhawan: Immer die, die auf der privilegierten Seite von Transnationalität stehen.

Bojadžijev: Das tun wir alle; wir alle leben hier.

Dhawan: Ja … und das, was jeder von uns tun kann, unterliegt bestimmten Grenzen. Ich z. B. bin keine deutsche Staatsbürgerin und kann deshalb nicht wählen gehen, um bestimmte Parteien an die Macht zu bringen und sie für ihre Politik zur Verantwortung ziehen. Auch ich bin in gewisser Hinsicht ein Gast, wenn auch ein sehr privilegierter.

Bojadžijev: Das sind wir alle, die hier leben – in sehr unterschiedlicher Weise –, was uns nicht davon entbindet, uns dazu zu positionieren.

Draxler: Ich möchte noch mal die Frage aufnehmen, wie wir mit Grenzen umgehen können; inwieweit wir durch sie immer schon bestimmt sind und sie daher „produktiv“ unsere Identitäten prägen. Lässt sich dieses produktive Moment politisch einbringen – und wie wäre dann mit den daraus resultierenden Ausschlüssen umzugehen? Oder wäre das Ideal ein grenzenloser Zustand („no borders“, wie es in den 90er Jahren hieß)? Und liefe das nicht auf einen abstrakten Universalismus und Kosmopolitismus hinaus, der, wie Chantal Mouffe einwendet, überhaupt keine politische Dimension mehr bieten würde?

Menke: Das Problem ist, dass eine sinnvolle Umgangsweise mit dem Problem der Grenze nur unter Voraussetzungen möglich ist, die jetzt gar nicht gegeben sind. Wir können nicht rechtfertigen, bestimmte Grenzen zu ziehen, weil diese Rechtfertigung immer schon etwas voraussetzt, nämlich die Existenz sozialer Praktiken und Kooperationszusammenhänge, die es aber nicht gibt. Was es gibt, sind stattdessen ökonomische Verwertungszusammenhänge oder funktional gedachte Ausbildungszusammenhänge, für die die Frage nach den Grenzen einen ganz anderen Charakter hat: eben einen ökonomischen oder funktionalen, aber keinen politischen.

Wir befinden uns daher in einer paradoxen Situation. Wir müssten eigentlich die sozialen Zusammenhänge und Institutionen, die es heute gibt, so umschreiben, so versuchen, neu zu erfinden, dass sie der Idee von sozialer Kooperation näherkommen. Wie würden z. B. Universitäten aussehen, wenn sie auf Kooperationszusammenhänge (und nicht auf eine ökonomische Verwertungslogik) ausgerichtet wären? Vor allem: Wie würde man in einer solchen Universität (die es nicht gibt) mit der Frage nach den Grenzen umgehen? Dann erst hätte man eine Handhabe, um mit der Frage der Zuwanderung in die Institution und mit der Frage nach berechtigten und unberechtigten Ausschlüssen richtig umzugehen. Wir müssten an einer radikalen Umbeschreibung unserer Institutionen arbeiten, um überhaupt sinnvoll auf die Frage nach den Grenzen antworten zu können. Da aber diese Umbeschreibung immer nur unsere Erfindung ist und die Wirklichkeit ihr nicht entspricht, führt das nicht zu unmittelbaren Maßnahmen oder handhabbaren Strategien.

Draxler: Diese Voraussetzungen sind ein entscheidender Punkt. Man kann Grenze nur in einer Art Dialektik auf etwas, das eben nicht begrenzt ist, das der Grenzziehung vorausgeht, verstehen. Das ist ein schönes Denkmodell, aber als praktische Politik ist das schwer zu artikulieren, auch im Bezug darauf, welche Versprechen linke Politik machen kann. Das Hauptversprechen einer linken Politik, und das ist ja das Problem im konkreten Kampf den Rechten gegenüber, ist eines der Schuld, des Verzichts und der Buße. Wie kann von hier aus auf eine gemeinsame Praxis hin überhaupt mobilisiert werden, wenn darin nichts zu gewinnen ist? Dass es – und zwar nicht nur für die weißen, heterosexuellen Mittelschichtsmänner – kein phantasmatisches Genießen gibt, wie Žižek es nennt, zeigt das Problem an, wie wir von diesen idealen Modellen auf eine konkrete Politik kommen sollen. Genau deshalb scheinen auch viele Leute Trump zu wählen, obwohl sie wissen, dass er keineswegs ihre konkreten Interessen bedient, sie sich aber imaginär mit seinem Erfolgsversprechen identifizieren können.

Dhawan: Das erinnert mich an Hannah Arendt und ihre Bemerkung: „Das Problem war nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten.“ Natürlich bin ich darüber besorgt, was rechte Populisten/Populistinnen in Europa anstellen, aber nicht weniger beunruhigt bin ich von dem, was linksliberale Gruppen im Namen der Solidarität unternehmen. Wenn wir über Grenzen reden, dann gibt es physische Grenzen, die wir natürlich ernst nehmen müssen, aber ich interessiere mich auch für die metaphorische Grenze zwischen denen, die Solidarität üben (und durch ihr Tun das Handlungsmonopol an sich reißen), und denjenigen, denen ihre Fürsorge und Unterstützung gelten. Werden deren Rechte wirklich gewahrt, ihre Interessen wirklich berücksichtigt? Wie können wir eine Politik der Freundschaft und eine Ethik des Zuhörens entwickeln, die diesen Bruch zwischen Gebern und Empfängern aufhebt?

Bojadžijev: Wir erleben derzeit ein Erstarken alter Taxonomien, von Kategorisierungstechniken, die uns begrenzen sollen und die zugleich behaupten: „Wir sind die Kosmopoliten; es sind die anderen, die sexistisch, undemokratisch, homophob sind.“ In dieser Konstellation werden die Positionen neu verhandelt.

Und das passiert ja auch, etwa in den weltweiten Mobilisierungen der Frauen, gegen Trump nach seiner Inauguration, in Polen gegen die Abtreibungsgesetze der rechten Regierung, in der Türkei gegen die Gesetze, die den sexuellen Missbrauch von Frauen durch eine nachfolgende Heirat legalisieren sollten, in Italien in Form einer großen Demonstration gegen die Gewalt gegen Frauen. Am 8. März soll es einen globalen Frauensolidaritätstag geben.

Dhawan: Das sind politische Momente, in denen Identitätskategorien mobilisiert werden, um fortschrittliche Politik umzusetzen.

Bojadžijev: Diese Ambivalenzen bleiben erhalten. Aber die Geschichte solcher Auseinandersetzungen zeigt, dass nur die beharrliche Produktion von Solidarität Erfolg bedeutet. Das heißt für alle, sich von ihrer jeweiligen als Identität bestimmten Position zu entfernen und sich politisch zu positionieren. Wenn Rassismus oder Sexismus oder Homophobie allein als Unterdrückung derjenigen gedacht wird, die dadurch zu Frauen etc. objektiviert werden, dann erkennen wir nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse, die diese Unterdrückungsformen reproduzieren und sie uns allen zumuten.

Draxler: Muss diese Ambivalenz zwischen essenzialistischen Kategorien und ihrem taktischen Einsatz einfach ausgehalten werden, oder kann sie gezielt als kulturelle Strategie einer systematischen Verunklärung und Verwirrung eingebracht werden? Wäre dann die Zone der Nichtunterscheidbarkeit zwischen Freund und Feind, Politik und Polizei, „wir“ und „ihr“ das eigentliche Ziel?

Räumung des Refugee-Protest-Camps, Oranienplatz, Berlin, 2014

Räumung des Refugee-Protest-Camps, Oranienplatz, Berlin, 2014

Bojadžijev: Mir ist diese Unterscheidung zwischen essenzialistischer Kategorie und taktischem Einsatz immer schon unklar gewesen. Aus mehreren Gründen: Erstens erfordert sie einen taktischen und darum bewusst gedachten Einsatz, als verfügten wir so einfach über die Unterscheidung zwischen Unterwerfung und Taktik. Wenn wir den Einsatz zur Taktik machen, befinden wir uns immer schon in der Falle. Wenn wir allerdings die Befreiung von unterwerfenden Kategorien anvisieren, haben wir es wenigstens versucht. Gerade aus diesem Grund erscheint mir für politisches Tun die Frage der Kollektivität und die Frage der Solidarität viel wichtiger als die des Bewusstseins. Zweitens bedeutet der wie auch immer taktische Einsatz von Kategorien immer auch ihre Reproduktion und viel zu wenig ihre Verschiebung, Verunklärung und Verwirrung, was eine Nichtanerkennung der unterwerfenden Geste impliziert. Es ließe sich auch von Ent-Unterwerfung und Ent-Identifizierung sprechen, um ein paar alte Begriffe in die Diskussion zu werfen. Es gibt dafür unendlich viele erfolgreiche historische Beispiele. Und drittens hat mich stets die Einsicht überzeugt, dass es sich im Fall von Sexismus etwa um ein Geschlechterverhältnis handelt, das sich nur ändert, wenn wir nicht nur das Verhältnis, sondern auch seine Bedingungen verändern. Damit sind wir wieder bei der Figur der Kritik, von außen, von innen und transversal.

Dhawan: Ich würde eine Doppelstrategie vorschlagen: Einerseits gilt es, die Bruchlinien zwischen Gastgebern und Gästen, Gebern und Empfängern, zwischen dem Westen und dem Rest hin zu einer Post-Identitätspolitik zu verwischen. Andererseits gilt, was Gayatri Spivak gezeigt hat: Ein nützliches Werkzeug in Prozessen der Dekolonialisierung ist ein strategischer Essenzialismus, der Unterschiede innerhalb einer Kollektivität wie „Frauen“, „Queers“ oder „Migranten“ zeitweise aufhebt und taktisch eine Einheit annimmt, um politische Ziele zu erreichen. Deswegen – und das ist dann mein Schlusswort zur Frage der Solidarität angesichts der gegenwärtigen Flüchtlingskrise – will ich hier die denkwürdigen Zeilen der afroamerikanischen lesbischen Dichterin Pat Parker unter dem Titel „For the White Person Who Wants to Know How to Be My Friend“ zitieren: „Als Erstes vergisst du, dass ich schwarz bin. Zweitens darfst du nie vergessen, dass ich schwarz bin.“

Menke: Ich halte Essenzialismus, ob nun strategisch oder nicht, immer für falsch. Denn Essenzialismus heißt ja, irgendeine Eigenschaft von Subjekten so zu verstehen, dass sie deren Wesen bestimmt. Subjekte haben aber kein (bestimmtes) Wesen; das definiert sie eben als Subjekte. Also: entweder Essenzialismus, Wesensbestimmung oder Subjektivität. Beides zusammen geht nicht. Dass Subjekte, auch politische Subjekte, keine Wesensbestimmung haben, heißt aber natürlich überhaupt nicht, dass sie gar keine Bestimmungen – Ziele, Begehren, Erfahrungen, Geschichten usw. – haben, die ihnen sehr wichtig sind, manchmal sogar so wichtig, dass sie ohne sie überhaupt nicht wüssten, wie sie weiterleben können. Meines Erachtens hat Helmut Draxler also völlig recht: Die abstrakte Entgegensetzung von Bestimmtheit und Unbestimmtheit (und alles, was daran hängt, vor allem die Entgegensetzung von Polizei und Politik) ist hier nicht brauchbar. Gekämpft wird immer für etwas Bestimmtes, für etwas, das einem so wichtig ist, dass man es nicht preisgeben will. Und das ist kein Privileg der Marginalisierten; das gilt für jedes politische Subjekt.

Übersetzung: Gerrit Jackson

Das Gespräch wurde auf Englisch und Deutsch geführt.

Anmerkungen

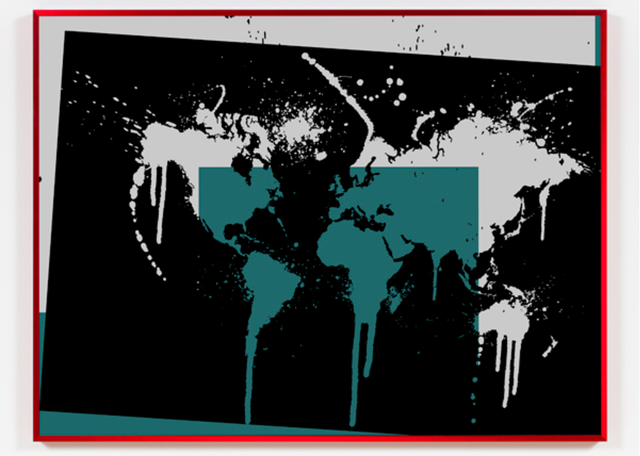

| [1] | Georgie Nettell, „Civilisation“, 2016 |