JETSAM

Das Meer ist Heimat zahlloser Lebensformen, die aber bei ihrem Tod nicht woandershin verschwinden. Was also passiert mit ihren Überresten? Die meisten Menschen mögen sich diese Frage noch nie gestellt haben, aber für einige hängt sie aufs Engste damit zusammen, was es bedeutet, auf das Meer hinauszublicken oder in es einzutauchen oder einfach nur am Strand zu liegen.

Der Wissenschaftshistoriker D. Graham Burnett gibt in seinen poetischen Betrachtungen zu den Überresten, die auf und in unseren Meeren schwimmen, Einblick in dieses Mysterienkabinett. Die faszinierende Geschichte, die er nachzeichnet, lässt begreifen, wie wir Oberfläche und Meeresgrund zusammendenken können und wie das unsere Wahrnehmung der Strände, an denen wir so gern Urlaub machen, von Grund auf verändert.

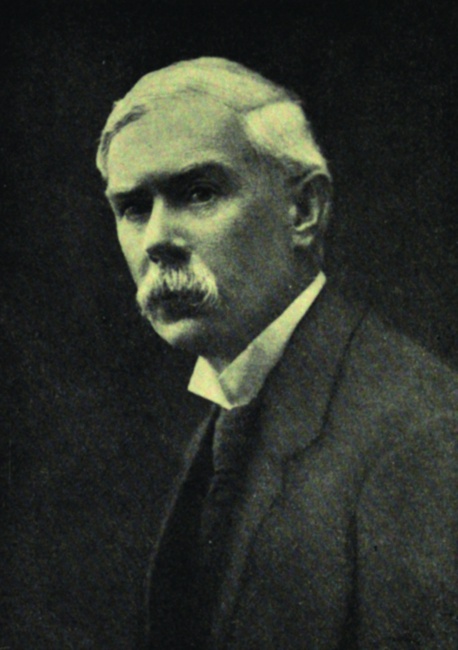

Wir wollen entspannt und offenen Auges durch das vom Mahlstrom Ausgespuckte streifen. Und wir sollten ein Buch bei uns haben – einen Baedeker für die ausgeplünderten Ruinen. Ich schlage vor, die verschrobene, panpsychische Frömmigkeit des J. Arthur Thomson zu entstauben, eines schottischen Biologen von (dereinst) hoher Reputation, einer jener geflissentlichen, schnurrbärtigen Suchenden, der eine spätviktorianische Sensibilität über den katastrophischen Wendepunkt der Moderne des (Ersten) Weltkriegs hinweg trug. Er ist der Autor eines herzbedrückten kleinen Essays mit dem Titel Jetsam (Strandgut), der in den Schlund der Zerstörung zu blicken sucht. [1] Dieser Essay soll mir als Text dienen.

"Trotz vielerlei Verdruss“, schreibt Thomson, "ist ein Spaziergang am Meer stets mit einer milden Erregung verbunden – besonders nach einem Sturm.“ Denn der Sturm wühlt die See auf, und die sich zurückziehenden Wellen hinterlassen einen langgestreckten Bodensatz:

"Man weiß nie, was man im Strandgut entdecken wird – im Abfall, wie mancher sagen würde. Doch dies wäre ein falscher Name für das Strandgut, denn obwohl es bisweilen manches Element von Abfall enthalten mag – den Schutt der Zivilisation –, ist das wenig einladende Wort in Bezug auf die Ganzheit selten angemessen. Was wir zumeist finden, sind die Wrackteile des Lebens – Kreaturen, die von ihren Ankerstätten gerissen wurden oder die durch Strömungen in den Griff der auflaufenden Flut getrieben wurden oder die zu Tode geschlagen und dann an Land gespült wurden.“

Hierauf folgt eine wahrhafte "Naturgeschichte der Zerstörung“, wenn auch in gänzlich Prä--Sebald’scher Form: Thomson läuft am Strand entlang und durchstöbert das, was er ausdrücklich als eine Art ozeanisches Mausoleum betrachtet, das dünn über den Strand verteilt ist. Jeder Kadaver bietet Anlass für ein Stück Rettungsbiologie: Das Exemplar einer Flustra ruft Darwins ersten wissenschaftlichen Text in Erinnerung; die schaurige weiche Koralle, die als "Tote Mannshand“ bekannt ist, wird der gefiederten Eleganz einer Pennatula gegenübergestellt, einem taxonomischen Cousin ersten Grades; das bisschen Leben auf diesem Friedhof (eine quirlige Wolke springender Flohkrebse) stellt sich als Schwarm winziger Aaskrähen dar, da sie "alles verschlingen, was an den toten Körpern von Tieren, großen wie kleinen, genießbar ist, und hübsch saubere Skelette hinterlassen“. Das geübte Auge vermag Stigmata im Perlmutt einer der bildschönen kleinen Muscheln zu erkennen, die Linné (in unzüchtigem Überschwang) nach der antiken Göttin der Liebe benannte. Ein akkurater Durchstich nahe dem Scharnier erzählt die ganze Geschichte: "Dies Loch wurde von einer fleischfressenden Schnecke gebohrt, die die Molluske tötete und ihren Körper verspeiste, um nur die leere, in den Sand geworfene Schale zurückzulassen.“ Selbst ein Augenblick der scheinbaren Geburt wird alsbald als tödlicher Wettkampf wiederaufgeführt. Bei der ausgetrockneten spiralförmigen Eikapsel einer riesigen Wellhornschnecke verweilend, kann Thomson nicht umhin, sich dessen zu entsinnen, dass diese "Wiegen […] der Schauplatz eines erbitterten Kampfes ums Überleben zwischen den ersten geschlüpften Larven und den nachkommenden waren“ – Kannibalismus im fruchtbaren Schoß ist ein bemerkenswertes Wesensmerkmal dieser Spezies. Überall gewahrt der Strandgänger das, was er den "Ausschuss des Lebens“ nennt, da "der übergroße Teil des Strandguts aus Kadavern besteht“ [2] .

~

Was lässt sich über Thomsons Spaziergang am Strand sagen? Was kann er uns über das Meer, die Wissenschaft und die Seele mitteilen, während wir selbst an einem veritablen Strand stehen und uns einer ansteigenden Flut von Wrackgut gegenübersehen?

Zunächst möchte man zurückblicken. Der Wissenschaftshistoriker kann Thomson nicht anders als im Kontext einer langen Tradition der Besorgnisse über die Natur, Gott und Zerstörung während Spaziergängen entlang der Küste lesen. So wissen wir etwa, dass ein gewisses Maß der furchtsamen Ahndungen vom Erhabenen, die frühe moderne europäische Denker bei der Betrachtung der Meeresküsten erfuhren, von ihrem Eindruck herrührte, sie erhaschten einen Blick auf das eigentliche Erdtrauma der Sintflut, die einst beinahe sämtliches Leben auf der Erde ausgelöscht hatte. Steinige Klippen am Meer waren somit Narben der Gewalt des göttlichen Zorns – und wer könnte sagen, wann die himmlischen Deiche erneut brechen würden? [3] Zur Mitte des 19. Jahrhunderts war diese Stimmung des schaurigen Schreckens in Britannien wie auf dem Kontinent gänzlich abgeflaut. Die umfängliche Zähmung der Strandräume im Zuge des Aufschwungs von Seebädern und Fremdenverkehr am Meer brachte eine neue Art von einzelgängerischem Strandläufer hervor: Eine hoffnungsfrohe Naturtheologie erfüllte diese viktorianischen Muschelsammler*innen – viele von ihnen Frauen –, denen die Küstenränder einen (randständigen) Semi-Professionalismus in den aufkommenden Lebenswissenschaften vergönnten. [4] In diesem Kontext befleißigte sich Thomson, der zwischen den Welten der anerkannten Naturwissenschaft und der vornehmen popularisierten Bildung wandelte, offensichtlich einer Form des postdarwinistischen küstennaturalistischen Sinnierens: Wo seine viktorianischen Vorfahren Schönheit und göttliche Gestaltung in jeder Muschel und jedem Halm sahen, blieb ihm nur übrig, einer Natur, die er nicht anders als vom Tode gestaltet wahrnehmen konnte, einen Rest verwitterter Hoffnung abzuringen.

Nadja Abt, „Wellhornschnecke / Whelk“, 2018

Doch nicht nur das. Das entfernt Gespenstische in Thomsons Küsten-Meereswissenschaft muss als Teil einer umfassenderen Problematik im Verhältnis zwischen ozeanischen Räumen und der Vernunft selbst verstanden werden. Die "Wissenschaften“ des "Meeres“ sind auf ganz grundlegende Weise oxymoronisch. Denn was kann es schließlich bedeuten, "rational“ gegenüber jenem Teil der Erde zu sein, der seit jeher die peinvolle Antithese zu Vorhersagbarkeit und Ordnung darstellte? Im etymologischen Sinne ist das "Rationale“ unlöslich mit dem Erkennen von "Raten/Verhältnissen“ (ratios) verbunden – dem Erkennen von numerischen/geometrischen Mustern. Es waren die Gestirne, der Himmel, der sich zuerst als Kosmos enthüllte, als ein geordnetes Ding: Betrachtet man den Nachthimmel über einen ausreichend langen Zeitraum, offenbart sich einem die Bewegung der kleinen Lichter, die man dort erblickt, bald als höchst regelmäßig. Die Wissenschaft selbst, als erkennbares kognitiv-analytisches Unterfangen, ist wesentlich geboren aus der Tätigkeit der Beobachtung und Enträtselung dieser Regelmäßigkeiten. Die Ozeane hingegen boten das Urchaos dar – eine abgrundhafte Undurchsichtigkeit, unergründlichen und zerstörerischen Launen unterworfen. In diesem Sinne ist Thomsons sicherer Blick für den Zerfall am Strand – seine düstere Philosophie der sturmgebeutelten Trümmer – überbestimmt. Er versucht, Wissenschaft zu betreiben, sich seines Verstandes zu bedienen, ein Gebiet zu behandeln, das auf beispielhafte Weise der Vernunft eine schwarze und bittere Widerspenstigkeit entgegenschlug.

Angesichts dieses düsteren Meeres-Miasmas gebührt Thomsons Schlüsselbegriff – Strandgut – vielleicht ein weiterer Augenblick. Denn dieses Wort lässt sich aus der klingenden Wendung "Strand- und Treibgut“ (flotsam and jetsam) und der damit lose verbundenen Bedeutung des „Kleinkrams“ (odds and ends) einholen. Strand- und Treibgut sind beides Fachbegriffe im Seerecht, das mit Jurisprudenz über die verzwickten Details ihrer Unterschiede und Rechtsfolgen gesättigt ist. Da so wenig monetarisierbares Eigentum auf dem Spiel steht, können wir es uns leisten, im Allgemeinen zu sprechen: Beide Begriffe bezeichnen "Wrackgut“, etwas, das daraus resultiert, dass ein ordentliches Schiff auf See in die Gewalt von Zerstörung und Chaos geraten ist; "Treibgut“ sind alle solche Dinge, die vom Schiff losgerissen wurden und im Ozean verbleiben, also im Wesentlichen herrenlos dahintreiben; "Strandgut“ hingegen, oder im engeren Sinne "Seewurf“, bezeichnet Gegenstände, die von der Besatzung oder den Passagieren im Versuch, sich und ihr Schiff zu retten, aktiv über Bord geworfen wurden.

Wir können somit zu Recht behaupten, dass Treibgut das ist, was uns genommen wurde und im Mahlstrom verbleibt; Seewurf wurde aufgegeben in der Hoffnung, dass eine Rettung möglich bleibe.

Thomson überblickte die Kadaver am Strand, und was er sah, war … Seewurf.

~

Und er sah es bis zum Letzten. Sein eigenwilliger Essay schließt mit einer ergreifenden Arabeske im Sand – ein Sprung hinab in das Material des Sandes selbst:

"Es ergibt eine interessante Beschäftigung, in einer Mußestunde mit einer Lupe in der Hand dazusitzen und den Sand zu durchsieben – hier das Fragment einer Muschel und dort ein Stück eines Seeigelstachels erkennend, hier den Überrest eines Seepockenpanzers und dort eine Foraminifera.“

Können Sie ihn dort sehen, am Strand, mit einer Lupe vor seinem Auge, auf seinen Knien, wie er diese letzte Mußestunde verbringt, indem er die von Zeit und Tide zerriebenen Kadaver betrachtet? Ihn besticht vor allem die Art und Weise, wie das Meer seine eigenen Verbrechen pulverisiert: sie in "verschiedene Feinheitsgrade“ zermahlt (wie "verschiedene Proben von Zucker“, sagt er, vielleicht um die Medizin zu versüßen). All jene Dinge um ihn herum, versichert er, "sind Etappen in dem Vorgang der Rückführung auf jenen kleinsten gemeinsamen Nenner, den wir den Sand des Strandes nennen“.

John Arthur Thomson (1861–1933)

Dies ist ein außergewöhnliches Bild. Eine Vanitas in diminuendo bis hin zu den äußersten Grenzen des Sehens, eine Poesie des Sandes, die auch eine Wissenschaft der Lebenszyklen ist.

Jedenfalls legt er dies nahe, indem er auf die "Zirkulation der Materie“ verweist, und somit läuft diese Naturgeschichte des Sandes vielleicht auf eine karge Theodizee hinaus: In seinem Panpsychismus glaubte Thomson, dass letztlich nichts wirklich "unbelebt“ war, und daher könnte seine Untersuchung des feinen Sandes des Strandguts ebenso als etwas wie eine meditative Mikro-Proliferation der Lebenssamen betrachtet werden.

~

Foucault beendete seine Ordnung der Dinge am Strand mit einer Betrachtung des Sandes. Was sah er dort? Das Gesicht "des Menschen“, dessen Spuren sich vor der steigenden Flut abzeichneten:

"[…] dann kann man sehr wohl wetten, daß der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand.“ [5]

Vor meinem geistigen Auge sehe ich Michel, wie er Arthur an einem breiten Strand trifft, Letzterer mit seiner Handlupe über feine Körner gebeugt, suchend. Für eine Weile schauen sie gemeinsam, fahnden nach einer neuen Art Gesicht – in der Materie selbst.

Übersetzung: Robert Schlicht

Titelbild: Tadashi Kawamata, "Overflow“, MAAT, Lissabon / Lisbon, 2018, Ausstellungsansicht / installation view

Anmerkungen

| [1] | Jetsam wurde in Teil IV von Thomsons Biology of the Seasons abgedruckt, New York 1911. Die beste allgemeine Einführung in Thomsons Werk bietet Peter Bowler, "From Science to the Popularisation of Science. The Career of J. Arthur Thomson“, in: David M. Knight/Matthew Eddy, Science and Beliefs. From Natural Philosophy to Natural Science, 1700–1900, London 2005. |

| [2] | Hervorhebung des Autors. |

| [3] | Diese Geschichte wird von Alain Corbin in seinem Buch Meereslust. Das Abendland und die Entdeckung der Küste, Berlin 1990, ausgeführt; im Original publiziert als Le territoire du vide. L’Occident et le désir du rivage, 1750–1840, Paris 1988. |

| [4] | Die klassische Studie hierzu ist weiterhin Kap.6 in David E. Allens The Naturalist in Britain, Princeton 1976, auch wenn seither viel Forschungsarbeit geleistet wurde. |

| [5] | Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge, Frankfurt/M. 1974, S. 461. |