POSITIVE ANSTECKUNGEN Delphine Horvilleur im Gespräch mit Isabelle Graw und Dirk von Lowtzow

Clarice Lispector in Bern, 1940er Jahre

DIRK VON LOWTZOW: Wie erleben Sie den derzeitigen Antisemitismus in Frankreich? War sein erneutes Erstarken etwas, das Sie wahrnehmen konnten? Und wenn ja: Wie stark ist er?

DELPHINE HORVILLEUR: Wir gehören einer Generation an, die geglaubt hat, dass der Antisemitismus ein Problem der Vergangenheit sei. Ich bin in den 1980er Jahren in Frankreich aufgewachsen, wo es schien, als hätten wir das hinter uns gelassen. Wir wurden mit der Vorstellung groß, dass wir glücklicherweise in einer Zeit geboren wurden, in der das historische Trauma noch so nahe war, dass wir eigentlich von einer Art Immunisierung dieser Generation gegen den Antisemitismus ausgehen konnten. Doch Anfang der 1990er Jahre änderte sich das allmählich. In Frankreich gab es den Vorfall in Carpentras, die Schändung eines Friedhofs in Südfrankreich. Ich erinnere mich noch gut, dass ich von diesem Ereignis während einer Autofahrt erfuhr. Mein Vater war am Steuer, und ich saß neben ihm. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich, und er sagte mir, dass das wahrscheinlich das schlimmste oder gravierendste historische Ereignis sei, mit dem ich bis dahin konfrontiert worden wäre. So wurde mir allmählich klar, dass die Theorie der ‚Immunisierung‘ womöglich falsch war und dass wir mit diesem Phänomen noch in anderen Formen konfrontiert werden würden. Wenn ich über Antisemitismus in den letzten Jahren nachdenke, könnte ich bestimmte Daten nennen, an die wir uns in Frankreich alle erinnern, wie an den Mordanschlag auf Ilan Halimi 2006. Damals war ich mit meinem ersten Sohn schwanger, und ich erinnere mich, dass ich in Paris an einer Demonstration teilnahm, die nach Ilans Tod stattfand. Ich schaute mich um, und mir fiel auf, dass die Teilnehmer*innen vorwiegend jüdisch waren – die jüdische Community war präsent, aber wir waren ziemlich allein, was in Carpentras anders gewesen war. Damals war ganz Frankreich auf die Straße gegangen, sogar François Mitterrand war dabei. Zu Beginn des Jahres 2000 fingen Jüdinnen und Juden an, über den zunehmenden Antisemitismus zu sprechen. Aber die Leute sagten uns, dass wir übertreiben würden, dass das eine Art jüdische Paranoia sei, dass wir es bloß mit dem Import des israelisch-palästinensischen Konflikts zu tun hätten oder mit Spannungen innerhalb der Community und dass dies eigentlich kein Antisemitismus sei. Und dann kam das Jahr 2012 mit den Anschlägen in Toulouse und Montauban. Dazu weitere gezielte Tötungen in jüngerer Zeit, wie die Geiselnahme in dem koscheren Supermarkt Hyper Cacher 2015. Mir scheint, dass der Antisemitismus immer schon da war, doch seine ausgeprägte Existenz wurde immer mehr Menschen bewusst, nicht nur der jüdischen Community. Antisemitismus war auf dem Vormarsch und sprach eine neue Sprache, die im Grunde immer noch die alte war, jetzt aber von neuen Akteur*innen gesprochen wurde.

Gustave Courbet, „L’Origine du monde“, 1886

ISABELLE GRAW: Es ist interessant zu hören, dass man Ihnen unterstellte, Ihre Angst vor dem Erstarken des Antisemitismus sei paranoid oder übertrieben. Das erinnert mich an die kürzlich erschienene, ausgezeichnete Paul-Celan-Biografie von Wolfgang Emmerich – Celan erlebte den Antisemitismus im Deutschland der 1950er Jahre in vielen Facetten, aber seine Freund*innen und Kolleg*innen sagten ihm, dass er übertreiben würde und an Verfolgungswahn litte. Am Anfang Ihres Buchs Réflexions sur la question antisémite (dt. Überlegungen zur Frage des Antisemitismus) bieten Sie eine sehr hilfreiche Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus an: Sie beschreiben, dass Rassist*innen ‚die Anderen‘ für das hassen, was sie nicht haben, während Jüd*innen aus dem umgekehrten Grund gehasst werden, nämlich für das, was sie angeblich haben. Jüdische Menschen verkörpern also aus antisemitischer Perspektive etwas Exzessives, etwas, das de trop (zu viel) ist. Gleichzeitig legen Sie sehr überzeugend dar, wie die jüdische Identität von Brüchen und von einem Gefühl der Nichtzugehörigkeit geprägt ist. Sie wurde als eine Identität wahrgenommen, die sich weder klar unterscheiden noch vollständig integrieren ließ. Und darum fühlen sich Antisemit*innen, die für gewöhnlich ein ziemlich schmerzhaftes Verhältnis zu ihren Ursprüngen haben, so bedroht und hegen so starke Ressentiments gegenüber jüdischen Menschen. Insofern schlagen Sie eine sehr nützliche Vorstellung von Antisemitismus vor, als eine Art psychische Struktur, die aus den projizierten kollektiven Annahmen über den Anderen resultiert. Ich dachte sofort an Adorno und Horkheimers Aufsatz über den Antisemitismus und ihre Verwendung des Begriffs „falsche Projektion“, verstanden als eine Tendenz, anderen die Impulse zu unterstellen, die man bei sich selbst nicht zulassen kann. Adorno und Horkheimer behaupteten auch, dass das falsche Gleichheitsversprechen des Kapitalismus enttäuschte Projektionen auslöse, sodass sich Antisemit*innen in eine Position der Macht und Dominanz projizieren, während sie in Wirklichkeit ihre eigene gesellschaftliche Ohnmacht im Kapitalismus erleben. Wie würden Sie diese beiden Faktoren – falsche Projektion und ökonomische Verhältnisse im Kapitalismus – in Ihre Auffassung von Antisemitismus integrieren?

HORVILLEUR: Während ich Ihnen zugehört habe, dachte ich an einen Satz von Sigmund Freud, den ich in meinem Buch zitiere und der zu dem passt, was Sie gerade gesagt haben. Freud machte eine Notiz in einer seiner Fallanalysen, in der er sagt, dass der Antisemitismus immer in einem Kastrationskomplex wurzelt. Der Kastrationskomplex ist selbstverständlich eine Angst, die jeder Mensch haben kann, nicht nur Männer. Es ist die Angst, seine eigene Integrität und Authentizität zu verlieren, die Angst vor der Durchlässigkeit der eigenen Welt. Die Angst, dass etwas offen ist und durchlässig bleiben könnte, sodass es einen ansteckt oder zerbricht und dazu führt, dass man sich unvollkommener fühlt. Diese Angst hat viel mit dem zu tun, was Sie gerade als Kapitalismus beschrieben haben: mit dem Willen, vollkommen zu sein, was auch damit zusammenhängt, was man über den autoritären Charakter gesagt hat, der Angst vor Verlust oder Unvollkommenheit hat. Was mich in meiner Forschungsarbeit überrascht hat, ist, dass religiöse jüdische Texte von Anfang an offenbar tatsächlich ein Bewusstsein dafür hatten, dass Antisemitismus immer mit dieser Angst vor einem Mangel an Kontinuität und Authentizität zu tun hat. Und diese Texte zeigen auch ein Bewusstsein für die Tatsache, dass dies nichts mit jüdischen Menschen zu tun hat, sondern ausschließlich mit der Person, die diese Bedrohung zum Ausdruck bringt oder diese Ängste verspürt. Wir wissen, dass man für die Präsenz von Antisemitismus keine Jüd*innen braucht. Man kann ihnen vorwerfen, dass sie zu reich oder zu arm sind, man kann ihnen vorwerfen, dass sie zu patriarchalisch oder zu feministisch sind, man kann ihnen vorwerfen, dass sie Jesus erfunden oder nicht an ihn geglaubt haben, man kann ihnen vorwerfen, dass sie das System sind oder das System bedrohen – und manchmal alles auf einmal. Es hat nichts mit ihnen zu tun, sondern nur mit dieser Angst vor Auflösung, Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit; das ist eine existenzielle Bedrohung, die eine Person, eine Stammesgruppe, eine Gruppe oder eine Nation in einem bestimmten Moment erlebt. Und das ist der Punkt, an dem wir heute stehen. Wenn man den politischen oder religiösen Diskurs der letzten Jahre aufmerksam verfolgt, kann jede*r feststellen, wie wirksam solche Vorstellungen von Vollkommenheit und Authentizität und die Sehnsucht nach einer fantasierten vollkommenen Vergangenheit in der Politik und im religiösen Fundamentalismus sind. Das kann man überall hören.

Aber ich möchte auf etwas zurückkommen, das Sie am Anfang gesagt haben. Ich glaube, es war in den vergangenen Jahren ein Fehler zu sagen, dass es in unserer Gesellschaft zwei Kategorien von Menschen gibt: entweder Antisemit*innen oder Jüd*innen – oder Antisemit*innen und Menschen, die das nicht sind. Ich denke, dass das subtiler und komplexer ist. Ich würde sagen, dass manche Menschen in unseren Gesellschaften den Antisemitismus durchaus vernommen haben und andere nicht. Weil sie es nicht wollten oder nicht konnten. Aber ich habe festgestellt, dass viele Menschen in meinem Umfeld, anfangs überwiegend jüdische Menschen, anfingen, dafür eine Antenne zu entwickeln: eine gewisse Fähigkeit, manchmal sogar aus sehr großer Entfernung, den antisemitischen Diskurs zu hören, der mitunter nicht im engeren Sinne antisemitisch war, aber gut mit Antisemitismus zusammenpasst, wie zum Beispiel Verschwörungstheorien. Mit Letzteren versuchen Menschen eine Erklärung für etwas zu finden, das ihnen passiert ist, indem sie die Verantwortung dafür anderen zuschreiben: Europa, der Regierung usw. Man weiß, dass ein solcher Diskurs immer mit Antisemitismus einhergeht, weil dieser die gleiche Geschichte erzählt. Es ist eine Geschichte darüber, dass man selbst nicht verantwortlich ist für das, was einem passiert. Stattdessen stellt man sich als ein Objekt des Schicksals dar oder schiebt die Schuld jemand anderem zu. Ich muss dabei immer an diese antisemitische Karikatur denken, die in der Geschichte immer wieder in der gleichen Form auftaucht: ein Jude, selbstverständlich mit einer großen Nase und großen Ohren, aber vor allem mit großen Händen. Das soll einem sagen, dass die Juden alles unter Kontrolle haben. Dass sie große Hände haben, bedeutet, dass sie dich manipulieren: dein Schicksal, deine Kinder, dein Land und dein Geld. Es sagt einem, dass man selbst keine Handlungsmöglichkeiten hat, weil ein anderer über dein Scheitern bestimmt. Wenn man scheitert, liegt es nicht an einem selbst, sondern an der Kontrollmacht. Und darin zeigt sich auch der Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus: Beim Rassismus geht es um die Vorstellung, dass der Andere wertlos ist, unter mir steht oder hinter mir zurücksteht und dass ich ihm überlegen bin. Während man jüdischen Menschen meistens vorwirft, [alles] zu besitzen, zu haben und zu kontrollieren.

VON LOWTZOW: Wenn aus Sicht des Antisemitismus jüdische Menschen gleichzeitig von einem Überschuss und einem Mangel gekennzeichnet sind, wie Sie gerade sagten, kann eine Variante des Antisemitismus entstehen, die Sie ebenfalls in Ihrem Buch beschrieben haben und die beispielsweise in Deutschland bis heute existiert. Die latente Unterstellung lautet ungefähr folgendermaßen: Die Deutschen werden den Jüd*innen niemals die Untaten verzeihen, die die Deutschen ihnen angetan haben. Man gibt ihnen die Schuld am Holocaust, an der Shoah. Wie kann man dieser perversen Umkehrung vorbeugen und Einhalt gebieten? Haben Sie irgendeine Idee oder einen Lösungsvorschlag?

Delphine Horvilleur auf dem Cover von ELLE France, 2020

HORVILLEUR: Ich wünschte, ich hätte einen Vorschlag. Aber das bringt uns immer wieder zu der Frage zurück, wie man Verantwortung übt und lehrt. Ich weiß es nicht. Und da spreche ich nicht einmal als Rabbinerin oder Autorin, sondern als Elternteil. Als Mutter von zwei Teenagern ist das wirklich eine Frage: Wie bringt man jemandem bei, dass man Verantwortung trägt für das, was man tut und was einem passiert. Das ist sehr schwer, und heute, im Zeitalter des „Opferwettbewerbs“, wie man in Frankreich sagt, ist es vielleicht noch schwieriger. Selbstverständlich ist es wichtig, über die eigenen Erfahrungen als Opfer sprechen zu dürfen, aber es gibt derzeit eine Tendenz, das Opfersein zu essenzialisieren. Sobald man nur einer Gruppe angehört, die gelitten hat, ist man angeblich Erbin oder Erbe einer tragischen Geschichte – auch wenn man nicht persönlich gelitten hat. Das ist wie ein Adelstitel, etwas, das einem bestimmte Rechte verleiht. Oft geht das mit der Vorstellung einher, der andere müsse symbolisch für diese widrige und schmerzhafte Geschichte bezahlen, die angeblich meine ist. [Aber] gelitten zu haben, gibt einem keine Rechte, wie wir alle wissen. Es gibt einem manchmal einen besonderen Sinn für Geschichte oder für das eigene Erbe. Manchmal, und das kann schmerzhaft sein, gibt es einem eine besondere Verpflichtung, in der Welt zu handeln. Aber ich glaube nicht, dass es einem irgendwelche Rechte gibt. Das ist etwas, worauf wir wirklich achten müssen. Wir leben glücklicherweise in einer Zeit, in der die Opfer unterschiedlicher Verbrechen endlich den Zugang zu Worten bekommen haben. Wir können dafür sorgen, dass dieser Zugang zum Wort „Opfer“ sie nicht eingrenzt oder einsperrt oder in einem Opferstatus gefangen hält, der einem keinerlei Rechte verleiht. Es sollte einen etwas über die Geschichte lehren und zu jemandem machen, der in der Welt als Akteur*in für etwas eintreten kann. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Frage klar beantworten kann, aber ich glaube, für mich ist die einzige Antwort: Wir müssen eine Möglichkeit finden, die Idee der Verantwortung und das, was wir lehren, zu stärken.

GRAW: In einem ähnlichen Sinne kritisieren Sie in Ihrem Buch die sogenannte Critical Whiteness: wegen ihrer Tendenz, Individuen für etwas verantwortlich zu machen, das ihr Kollektiv getan hat. Ich stimme zu, dass es sehr wichtig ist zu erkennen, wie man Klassen- und Gruppenprivilegien unbewusst reproduziert, und ich würde gern mehr darüber wissen. Ich habe mich gefragt, wie man einerseits eine solche Ablehnung individueller Verantwortung für das eigene Kollektiv praktizieren und andererseits trotzdem die eigene Reproduktion weißer Privilegien reflektieren könnte. Wie kann man beides zusammenbringen?

HORVILLEUR: Ich glaube, wir erleben gerade eine Inflation des „Wir“. Immer mehr Menschen sagen „wir“, und sogar wenn sie „ich“ sagen, meinen sie eigentlich „wir“. In Frankreich war das besonders ausgeprägt, mehr als in Deutschland, glaube ich, weil das historische Erbe ein anderes ist. Das Erbe der Französischen Revolution und der Französischen Republik ist das Versprechen, dass Menschen unter allen Umständen „ich“ sagen können. Es gibt in Frankreich keine Anerkennung von Gemeinschaften, sondern nur die Anerkennung individueller Rechte. Doch seit in den letzten Jahren etwas aufkam, das man in Frankreich als „Kommunitarismus“ bezeichnet, haben viele Leute bei jeder Gelegenheit „wir“ gesagt: „wir Juden“, „wir Moslems“, „wir Schwule“, „wir Frauen“. Es gibt die Auffassung oder den falschen Eindruck, dass das „Wir“ eine monolithische Kategorie ist. Jacques Derrida hat betont, dass der Gebrauch des „Wir“ immer ein Sprachmissbrauch ist. Denn wer „wir“ sagt, spricht im Namen von jemandem, der einen nicht darum gebeten hat. Und so empfinde ich das auch: Wenn Leute „wir Juden“ sagen, frage ich mich immer: Sprechen sie über mich? Schließen sie mich ein? Es ist Sprachmissbrauch, weil diese Redeweise voraussetzt, dass Jüd*innen auf eine bestimmte Weise denken, essen, wählen, sich verhalten oder handeln, und wir wissen, dass das nicht nur unwahr ist, sondern dass es insbesondere in der jüdischen Welt unwahr ist. Wahrscheinlich kennen Sie diesen alten jüdischen Witz: Wenn Sie zwei Juden eine Frage stellen, werden Sie mindestens drei oder vier Antworten bekommen. Und das gilt insbesondere, wenn Sie ihnen die Frage nach der jüdischen Identität stellen. Wenn Sie mich heute fragen würden, worum es bei der jüdischen Identität geht, und wenn Sie mir morgen dieselbe Frage stellen würden oder gestern gestellt hätten, würde ich mir wahrscheinlich selbst widersprechen. Ich habe keine Definition dafür, was es bedeutet, jüdisch zu sein, was ein weiteres Problem ist und viel mit Antisemitismus zu tun hat. Ich halte die aktuelle Inflation des „Wir“-Phänomens für besonders gefährlich. Sie ist allgegenwärtig, und ich versuche, sie in meinem Buch anzuprangern. Es ist, würde ich sagen, diese alte Sprache der extremen Rechten, die das „Wir“ als eine Kollektividentität betont, die es zu schützen gilt: der Gedanke, dass man die Nation oder die Kultur vor dem Fremden, vor der Invasion des Fremden schützen sollte, dass wir zu dem zurückkehren sollten, was wir einmal waren, und dass wir unsere Authentizität bewahren sollten. Das Neue hieran ist jedoch, dass dieser Gedanke in einer bestimmten Sprache der Linken und der extremen Rechten starken Anklang findet. Ich meine den Gedanken, dass wir zu unseren indigenen Identitäten zurückkehren sollten, um uns vor der Ansteckung durch Kolonialismus und Whiteness zu schützen. Mir ist bewusst, dass ich einen gefährlichen Weg einschlage, wenn ich das sage, weil ich leicht missverstanden werden kann. Ich glaube wirklich, dass es sehr wichtig ist, diese Stimmen zu hören, die im Laufe der Geschichte zum Schweigen gebracht wurden. Und wir haben eine Verpflichtung, endlich diese Stimmen des Andersseins zu hören, die in unserer Gesellschaft jahrhundertelang unterdrückt wurden. Aber gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass diese Stimmen nicht so gewaltsam monolithisch werden, wie es andere Stimmen geworden sind – dass sie nicht plötzlich einen weiteren Authentizitäts- und Reinheitsdiskurs entwickeln, der immer der Diskurs der extremen Rechten war und jetzt auf einmal auch ein Diskurs der Linken wird.

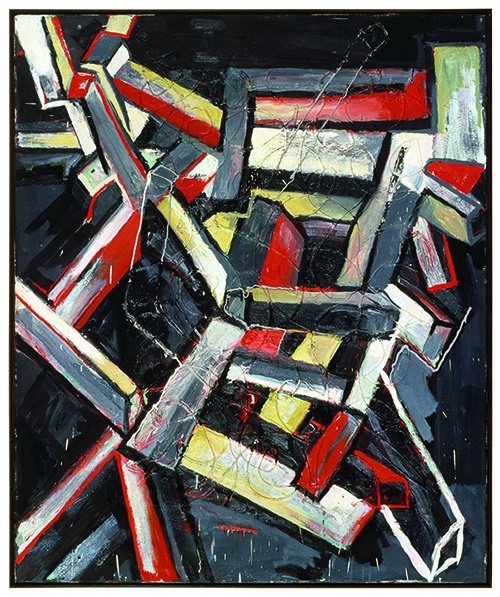

Mir ist auch bewusst, dass es bei allem, worüber ich seit meinem ersten Buch geschrieben habe, um dieselbe Frage geht: Wie bekämpft man in sich den Wunsch, der in uns allen existiert, an Narrative von Reinheit zu glauben? Mit jedem Reinheitsnarrativ, an das man glaubt – die Reinheit des eigenen Ursprungs, die Reinheit des eigenen Glaubens, der eigenen Gruppe –, geht man einen weiteren Schritt in eine Sackgasse. Das ist leider der Punkt, an dem wir gerade stehen. Ich mache mir wirklich Sorgen über die Auswirkungen der Gesundheitskrisen, die wir in der globalen Pandemie durchmachen. Denn wenn man über diese Krankheit spricht, sind Vorstellungen von „Ansteckung“, von „Reinheit“ und vom Kampf gegen die Durchlässigkeit von Grenzen allgegenwärtig. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch im Kampf gegen die Ansteckung durch Viren die kraftvollen Kontaminationen unserer Identität als segensreich empfinden können. Wir sind die, die wir sind, weil wir angesteckt wurden – das heißt, das Anderssein hat uns befruchtet, und wir verdanken das, was wir sind, diesem Anderen, das nicht nur in uns ist, sondern an unserem Ursprung steht. Ein*e Antisemit*in ist definiert als jemand, der oder die nicht sehen will, was er oder sie diesem inneren Anderssein verdankt. Weil das Judentum mit den Ursprüngen des Christentums und des Islams zusammenhängt, hat es theologisch einen sehr hohen Preis für diese Verbindung mit dem Ursprung bezahlt, den man nicht sehen will. Ich denke dabei immer an Gustave Courbets LʼOrigine du monde, auf dem man die weiblichen Genitalien sieht. Es ist interessant, dass der Titel des Gemäldes LʼOrigine lautet, weil der Ursprung etwas ist, das man nicht sehen will. Man will nicht wissen, dass es etwas damit zu tun hat, wo man herkommt. Und ich glaube, dass der Antisemitismus eine Angst davor ist, anzuerkennen, dass man auf der Welt ist, weil eine Befruchtung stattgefunden hat. Ohne die Begegnung mit dem Anderen wäre niemand von uns geboren worden.

VON LOWTZOW: Sie erwähnten gerade die Corona-Krise, und in Ihrem Buch schildern Sie, wie sich der Antisemitismus misogyner Tropen bedient, zum Beispiel, wenn Juden als effeminiert, schwach oder hysterisch beschrieben werden. Mich hat das an eine andere Trope erinnert, die jüdische Weiblichkeit als syphilitisch darstellt, als eine Gefahr für die Gesundheit des männlichen ,Volkskörpers‘ – etwas, das der deutsche Autor Klaus Theweleit in seinem Buch Männerphantasien von 1977 (oder Fantasmâlgories in der französischen Ausgabe von 2016) beschrieben hat. Diese Vorstellung scheint in Corona-Zeiten, in denen antisemitische Verschwörungstheorien wieder florieren, besonders relevant zu sein.

HORVILLEUR: Unbedingt, sie kommt aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Die Idee, dass Jüd*innen ansteckend sein könnten, ist seit dem Mittelalter ein gewichtiges Thema, und es wird in der Geschichte oft mit den alten Infektionskrankheiten in Zusammenhang gebracht. Manchmal ist das nicht einmal ein Hygiene- oder Gesundheitsthema, sondern ein politisches. Als vor zwei Jahren der Attentäter von Pittsburgh in eine Synagoge eindrang und die Leute versuchten, seine Motivation zu verstehen, sagte er, die amerikanischen Jüd*innen würden das Land verseuchen, weil sie Migrant*innen helfen. Dasselbe Motiv letztes Jahr in Halle, an Jom Kippur: Der Mann, der versuchte, den Anschlag zu begehen, beschuldigte ,die Juden‘, sie seien an der feministischen Revolution beteiligt, und meinte, dass es eine Kontaminierung durch Weiblichkeit gebe. Man kommt immer wieder auf diese zwei Arten zurück, wie man die Welt sehen kann: Glauben Sie, dass die Grenzen Ihres Landes, Ihrer Nation, Ihres Denkens und Ihres Selbst hermetisch geschlossen sein müssen, damit Sie Sie selbst sein können? Oder glauben Sie, dass Sie Sie selbst sein können, weil Ihre Welt durchlässig ist? Tatsächlich sind beide Auffassungen in gewisser Weise richtig, weil die Haut durchlässig und geschlossen zugleich ist. Nur dadurch kann ein Organismus leben. Die Diskussionen über offene oder geschlossene Grenzen sind allgegenwärtig. Sollte Europa seine Grenzen wieder öffnen? Wir werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich einen Widerstreit von zwei Denkansätzen erleben. Sind wir sicherer in einer Welt, in der sich jede Nation einschließt? Oder sind wir sicherer in einer Nation, die zu echter Zusammenarbeit fähig ist, was eine Ansteckung durch Ideen, eine Befruchtung des Denkens bedeutet? Frankreich und Deutschland waren hierfür in vieler Hinsicht wirklich vorbildlich. Es gibt unglaubliche Geschichten, wie sich diese Länder im medizinischen Bereich unterstützt haben. Unsere beiden Länder wissen im Grunde, dass sie die Kraft haben, ein Vorbild für Europa und vielleicht sogar für die Welt zu sein: eine Möglichkeit für eine kraftvolle Öffnung der Grenzen im Kopf. Wir könnten erleben, dass sich diese Geschichte in die eine oder die andere Richtung entwickelt.

GRAW: Ja, oder sie könnte in beide Richtungen gehen. Um Dirks Frage zu den misogynen Tropen im Antisemitismus aufzugreifen: Sie haben in Ihrem Buch auf den Zusammenhang zwischen der Krise der Männlichkeit in den 1920er Jahren und dem damaligen Anstieg des Antisemitismus hingewiesen. Glauben Sie, dass wir heute eine ähnliche Konstellation erleben, vor allem wenn man bedenkt, wie viele heterosexuelle (rechte und auch linke) Männer sich anscheinend durch die #MeToo-Bewegung bedroht fühlen? Haben wir es mit einer ähnlichen Krise der Männlichkeit zu tun, oder unterscheidet sie sich aufgrund der spezifischen Macht (und Bedrohung durch) die #MeToo-Bewegung?

HORVILLEUR: Ich werde Ihnen eine sehr rabbinische Antwort geben: Ja und nein. Jetzt muss ich meinen Bart kratzen [lacht]. Die Anschuldigungen gegen Juden und gegen Frauen waren historisch immer die gleichen. Wenn man sich ansieht, was Juden vorgeworfen wurde, beispielsweise ihr hysterisches Verhalten, ihre Liebe zum Geld und ihre Vorliebe für Kontakte zur Macht und zu mächtigen Leuten – all diese Vorwürfe sind reine Misogynie. Für andere verkörpern Frauen und Juden diese seltsame Verbindung des Selbst und des Anderen in einer Person: Man hat eine Beziehung zu seinem Ursprung und gleichzeitig ist man anders. Juden haben Macht, sind aber ohnmächtig, und man wirft ihnen vor, dass sie die Kontrolle haben und manipulativ sind, aber gleichzeitig sind sie mit einem Mangel an Souveränität und politischer Macht konfrontiert. Das gilt in vieler Hinsicht bis heute. Auch im heutigen Antisemitismus finden sich all diese Elemente wieder.

Die aktuelle Situation ist kompliziert, weil wir erleben, dass man Juden gerade ihre patriarchale und manchmal sogar männliche Macht vorwirft, die sie plötzlich in einer Zeit repräsentieren, in der der Feminismus stärker wird. Und der Hass auf den Staat Israel ist hierfür ein perfektes Beispiel. Interessanterweise wirft man israelischen Juden plötzlich vor, den Soldaten zu repräsentieren, die männliche Kraft, die im Gegensatz zu einem bestimmten Bild der machtlosen, fast femininen Figur des palästinensischen Kämpfers steht. Das sagt viel über die erstaunliche Wandlungsfähigkeit des Antisemitismus und seine Fähigkeit, sich einem neuen ideologischen Mainstream anzupassen. Es ist ein Spiel, das wir nicht gewinnen können, und das wissen wir. Das verweist auf das vielleicht pessimistische Fazit meines Buchs: Wir werden den Antisemitismus nicht loswerden, weil das Judentum und die jüdische Identität so erstaunlich formbar sind, dass sie sich immer wieder neu definieren und sicherstellen können, dass es immer Jüd*innen geben wird, was für Antisemit*innen ziemlich ärgerlich ist. Und der Antisemitismus ist genauso wandelbar und anpassungsfähig. Manchmal sind Antisemit*innen in einem bestimmten historischen Moment fähig, den Jüd*innen eine bestimmte Sache und das genaue Gegenteil vorzuwerfen. In den vergangenen Jahren war es in Frankreich wie überall auf der Welt verblüffend zu sehen, dass man Jüd*innen mit der herrschenden Klasse assoziierte. Aber gleichzeitig werden sie in Supermärkten und Schulen getötet. Wie können ermordete Kinder gleichzeitig Figuren der Dominanz sein? Das passiert überall auf der Welt, und das ist sehr deprimierend.

VON LOWTZOW: Sie sagten, dass Sie eine rabbinische Antwort geben würden, und das bringt mich zu einer anderen Frage: Wie funktioniert Ihr Rabbinat? Besteht Ihre Praxis in der Auslegung von Texten, wie in einem Literaturseminar, oder eher im ‚richtigen‘ Gottesdienst?

Martin Kippenberger, „Ich kann beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken“, 1984

Der andere Teil meiner Arbeit, der mir viel bedeutet, ist das Unterrichten außerhalb der jüdischen Community. Ich mache das seit einigen Jahren, und es hat sich in den letzten Wochen aufgrund der Ausgangsbeschränkungen und der Gesundheitskrise intensiviert. Wir haben mit meiner Zeitschrift Tenou’a, was auf Hebräisch „Bewegung“ heißt, ein wöchentliches Seminar auf Facebook entwickelt. Wir treffen uns jeden Dienstag zu „Tenouʼalive“, und ich war sehr bewegt von der Anzahl wöchentlicher Teilnehmer*innen an diesem Talmud-Seminar über den Midrasch, rabbinische Literatur, den Talmud und die hebräische Sprache. In den letzten Wochen haben wir 70.000 Follower erreicht. Es war Wahnsinn. Und die meisten sind offenbar nicht jüdisch: Es gibt Moslems und Christen und Atheisten, die mit uns lernen wollen. Das ist für mich sehr bewegend. Als mein Buch im Januar in Frankreich erschien, wurde es ziemlich schnell zum Bestseller. Es berührte mich zu sehen, dass die Leute in der Pariser Metro Midrasch-Texte lasen. Die Leute meinen oft, das religiöse Denken und vor allem das Judentum seien ein sehr persönliches Terrain, und Jüd*innen seien nicht bereit, die Pforten zu öffnen, und würden alles unter sich ausmachen. Ich glaube, dass das überhaupt nicht stimmt. Das Judentum und das jüdische Denken sind eine besondere Sprache. Ich glaube nicht an Synkretismus. Ich glaube nicht, dass das Judentum, der Islam und das Christentum die gleichen Dinge sagen. Sie verwenden nicht dieselben Begriffe oder dieselbe Sprache. Aber sie haben durchaus eine Stimme, die zu einem gemeinsamen Diskurs und zu einem echten Dialog beitragen kann – manchmal mit Unstimmigkeiten und Verständigungsschwierigkeiten. Aber es gibt große Möglichkeiten, Brücken zu bauen und uns in einem positiven Sinne gegenseitig anzustecken – das ist es, was wir heute brauchen. Ich versuche, etwas zu diesem Dialog beizutragen. Um also Ihre Frage zu beantworten: Mir liegt sehr viel an meiner Arbeit als Rabbinerin und an der Möglichkeit, beides zu sein, Seelsorgerin und Lehrende.

GRAW: Ich habe mich gefragt, welchen Status Frauen in jüdischen Texten und in der rabbinischen Literatur haben. Das ist etwas, das in Ihrem Buch nicht besonders ausführlich zur Sprache kommt. Ich dachte immer, dass das Judentum eine Religion ist, die man – wie die meisten Religionen – als ziemlich patriarchalisch beschreiben kann.

HORVILLEUR: Das war das Thema meines ersten Buchs, das hoffentlich bald ins Deutsche übersetzt wird. Der französische Titel ist En tenue d’Ève: Féminin, pudeur et judaïsme, das bedeutet: in Evas Gewand. Es geht um Darstellungen der Frau, um Weiblichkeit und die fixe Idee der Bescheidenheit, die es im Judentum ebenso wie in allen anderen monotheistischen Religionen gibt. In vielen Bereichen des religiösen Feminismus herrscht heute eine Tendenz, die nahelegt, dass Religionen eigentlich feministischer seien, als man meint. Und ich denke, dass das nicht stimmt. Ich denke, dass Religionen tief in ein sehr patriarchales Erbe eingebettet sind, in dem die Frau immer die Andere, die Versteckte, die ausgeblendete Akteurin war. Ich denke aber, dass unsere Traditionen uns dazu aufrufen, sie im Namen der Gerechtigkeit zu hinterfragen und Raum für Anderssein zu schaffen. Sie fordern uns im Namen der Verantwortung auf, dieses Erbe infrage zu stellen. Wenn eine Tradition lebendig sein will, muss sie immer eine gewisse Gewalt akzeptieren, die sich gegen sie richtet. Denn das, was wir heute in diesem Kontext erleben, hat es so noch nie gegeben. Wir leben ja in einer Zeit, in der Frauen und Weiblichkeit eine gesellschaftliche Rolle spielen, die sie noch nie hatten. Daher denke ich: Wenn Religionen lebendig bleiben wollen, müssen sie dieser nie dagewesenen Situation Rechnung tragen und mit unserer Zeit und unserem Erbe in einen Dialog treten. Das ist die Bedingung für eine lebendige Tradition. Sie muss ständig neu interpretiert und hinterfragt werden. Wenn nicht, ist sie tot.

Übersetzung: Barbara Hess