DIE NEUN LEBEN DER ARBEIT

Helke Sander, „Eine Prämie für Irene“ / “A Bonus for Irene,” 1971, Filmstill

Wie machst du jemandem klar, dass ihre Lage prekärer ist als sie begreift? Nimm Elio Petris La classe oparaia va in Paradiso (1971), Helke Sanders Eine Prämie für Irene (1971), Rainer Werner Fassbinders Acht Stunden sind kein Tag (1972–73), Helma Sanders-Brahms’ Der Angestellte (1972), Sidney Sokhonas Nationalité: Immigré (1975), Paul Schraders Blue Collar (1978) oder Bill Dukes The Killing Floor (1984) – in jedem dieser Filme gibt es eine Szene, in der Arbeiter*in A versucht, Arbeiter*in B davon zu überzeugen, sich mit ihren Arbeitskolleg*innen zusammenzutun und dem bevorstehenden Streik anzuschließen, weil die Geschäftsleitung etwas Ungeheuerliches beschlossen hat: die Kürzung von Gehaltszulagen, die Entlassung von Arbeiter*in C wegen eines kleinen Fehlgriffs, die Verlagerung von Teilen der Fabrik ins Ausland. Arbeiter*in B sagt dann, sie hätte davon gehört, werde sich aber nicht beteiligen, weil: die Geschäftsführung zurückschlagen wird, weil Arbeiter*in C kein*e gute*r Arbeiter*in war, oder weil es einfach nicht ihr Problem sei. Je nach Filmende lässt sich Arbeiterin B entweder überzeugen, dass es in ihrem Interesse ist, sich solidarisch zu verhalten, was die ganze Gruppe zum hart erkämpften, zumal vorübergehenden Sieg führt – wie in den Filmen von Fassbinder, Sander und Sokhona –, oder sie hält an ihrem überzeugten Individualismus fest, was der ganzen Unternehmung einen mehr oder weniger tödlichen Schlag versetzt, wie in den Filmen von Petri, Sanders-Brahms, Schrader und Duke.

Paul Schrader, „Blue Collar“, 1978, Filmstill

Als Organisator*in des Streiks der Student Workers of Columbia (SWC), die in der Ortsgruppe 2110 der nordamerikanischen Gewerkschaft UAW organisiert sind, wirst du mit dieser Szene vertraut sein, weil du sie selbst gelegentlich erlebt hast, wenn du nicht gerade mit anderen gewerkschaftlichen Aufgaben beschäftigt warst: mit spätnächtlichen Beiträgen zu endlosen E-Mail-Korrespondenzen, stundenlangen Ausschusssitzungen und Arbeitsgruppen oder der Überarbeitung seitenlanger Google Docs für E-Mails zur Kontaktaufnahme mit Studierenden und Lehrkräften als Maßnahme gegen die Bestrebungen der mit unbegrenzten Mitteln ausgestatteten Columbia University, den Campus mit Fehlinformationen zu überschwemmen, um die Streikenden zu spalten und ihren Zusammenhalt zu untergraben.

Aber egal wie viel Zeit die anderen Aufgaben in Anspruch nehmen, das A und O bei der Organisation des größten aktiven Streiks in den Vereinigten Staaten (Stand Januar dieses Jahres) – mit zehn Wochen der längste Hochschulstreik seit über einem Jahrzehnt – bleiben die persönlichen Einzelgespräche, mit denen du angefangen hast, als die 3.000 Mitglieder starke Gewerkschaft im Oktober die Vorbereitungen für den Streik aufnahm, um einen Existenz sichernden Mindestlohn, Beihilfen für Kinderbetreuung, Krankenversicherung (einschließlich zahnmedizinischer Leistungen), gewerkschaftliche Sicherheit, neutrale Schlichtungsverfahren bei machtbasierter Belästigung am Arbeitsplatz sowie die Anerkennung von Gelegenheitsarbeiter*innen als Teil der Gewerkschaft zu fordern. Und hin und wieder wird dir auch Arbeiter*in B über den Weg laufen, die dir vielleicht erwidert: „Wir sind dermaßen privilegiert, sollten wir nicht dankbar sein für das, was wir bekommen? Immerhin sind wir an einer angesehenen Institution und werden dafür bezahlt, zu studieren, zu tun, was wir lieben.“ Oder sie wird sagen: „Anderswo verdient studentisches Personal noch schlechter als hier.“ Oder: „Ich brauche die Lehr- und Forschungserfahrung für meinen Lebenslauf.“ Oder: „Ich habe Angst vor Repressalien vonseiten meiner Arbeitgeber*in/Betreuer*in/Professor*in“. Oder, die trostloseste aller Antworten: „Ich hab zu tun, kannst du später wiederkommen?“

Ja, du wirst in deinen Gesprächen mit Arbeiter*in B auf ein Muster stoßen, das so reichhaltig und schön und repetitiv und beunruhigend ist wie ein dicht gewebter Gabbeh-Teppich oder so was in der Art. Und daran, wie sich die skeptischen Nachfragen der Arbeiter*in B in dieses große Muster fügen, zeigt sich, wie viel Erfahrung sie bisher mit kollektiven Kämpfen am Arbeitsplatz gemacht hat (oft nicht viel, in Anbetracht des isolierten Mittelschichtsmilieus, dem viele Studierende an der Columbia University angehören), wie sehr sie sich mit einer Universität identifiziert, deren ungeheurer Reichtum zum Teil auf einem Fünf-Milliarden-Dollar-Hedgefonds fußt, und wie sehr sie die Macht der Professor*innen überschätzt, ihren Erfolg am Arbeitsmarkt zu bestimmen. Und womöglich fällt dir in diesem Offenbarungsmoment auf, dass diese Gespräche dich unmittelbarer ins Wohnzimmer von Arbeiter*in B versetzen als jedes andere Thema, über das ihr euch unterhalten mögt. Vielleicht sogar gelangst du zu der Ansicht, dass du bei jedem dieser Gespräche der ganzen Familie von Arbeiter*in B beim Abendessen zusehen kannst, wie sie essen, reden oder schweigen; das Kreischen der Messer auf dem Porzellan … und du sitzt in einer Ecke des Zimmers als unbemerkte Zeug*in, wie der Teppich, auf dem der Tisch steht.

Du wirst den Erklärungen der Arbeiter*in B lauschen, vielleicht sogar lächelst du höflich, wenn sie dich wütend attackiert und ihre Schuldgefühle mit Ressentiment aufwiegt, und tischst dabei die immer gleichen Geschichten, Argumente, Fakten auf. Vielleicht fängst du an, mit dem Beitrag aus der Brian-Lehrer-Show auf dem Radiosender WNYC, den du im Mai 2020 zufällig aufgeschnappt hast, als eine Doktorandin der Columbia University anrief, um mit dem damaligen Bürgermeister von New York City, Bill de Blasio, zu sprechen. Sie beschrieb, wie sie geplant hatte, den Sommer über bei ihrer Familie zu wohnen, um Miete zu sparen, dann aber aufgrund der Pandemie gezwungen war, in New York zu bleiben. Sie verdiente deutlich weniger als die 40.000 Dollar im Jahr, die in New York City als Existenzminimum gelten, konnte die Miete für den Sommer nicht bezahlen und auch kein Geld von ihren Eltern in Honduras beziehen, durfte aufgrund von Visa-Einschränkungen keine zusätzliche Arbeit annehmen und konnte vor allem mit ihrer Miete nicht in Zahlungsverzug geraten, weil ihr Vermieter gleichzeitig ihr Arbeitgeber war, nämlich die Columbia University, die ihre Immatrikulation einfach sperren würde, falls sie die Miete nicht bezahlte, was es schwierig, wenn nicht unmöglich machen würde, im Herbstsemester zurückzukehren, um weiter Gehalt zu bekommen, mit dem sie ihre Schulden würde abbezahlen können. Du wirst also vermutlich versuchen, das Vokabular der Privilegiertheit zu durchbrechen, das heute nur noch zur Legitimierung von (Selbst-)Ausbeutung dient, und stattdessen den Teufelskreis der Abhängigkeit schildern, in dem viele an der Uni beschäftigte Studierende sich wiederfinden.

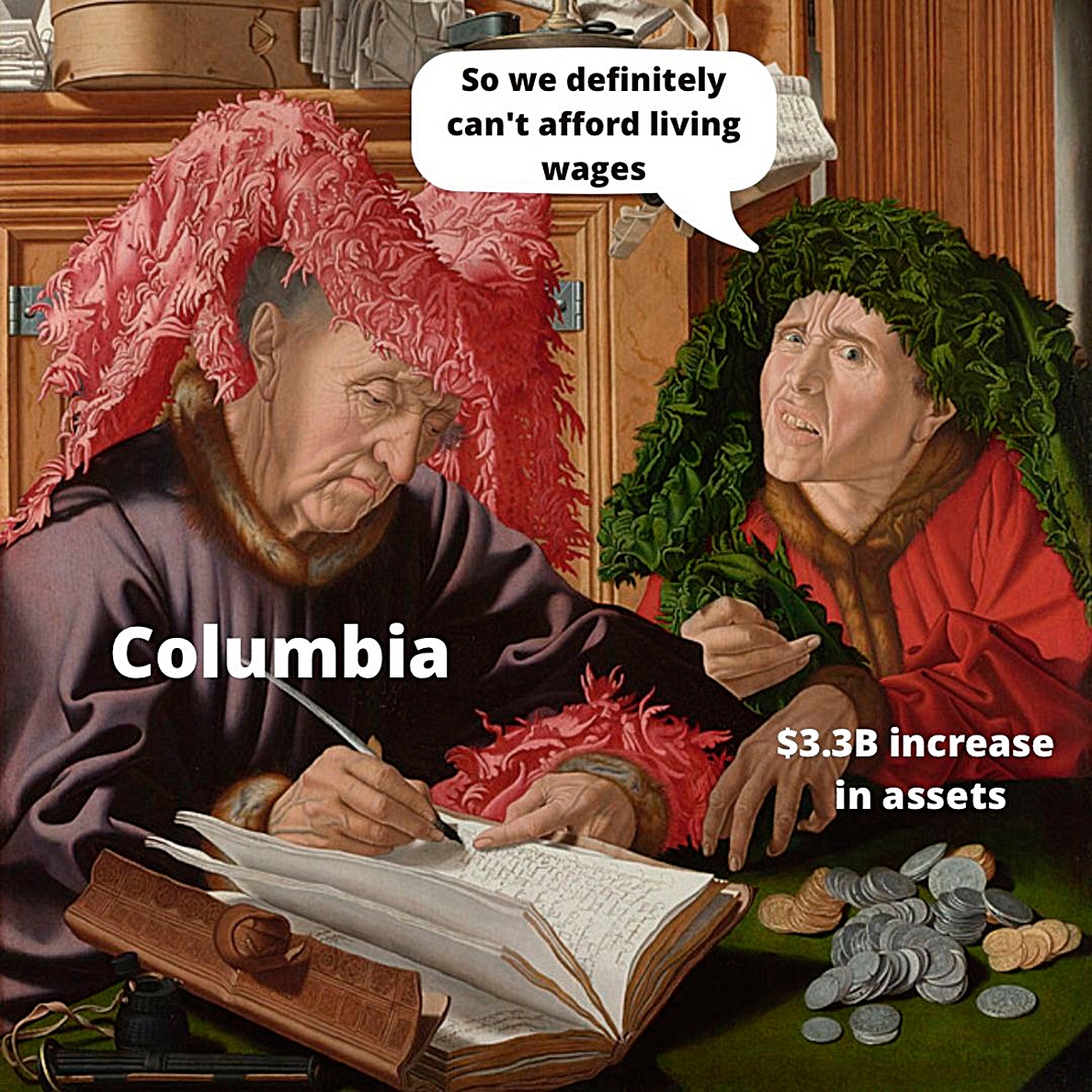

Meme von / by Student Workers of Columbia, 2021

Du könntest auf die offensichtlichste Form dieser Abhängigkeit hinweisen: die Schulden, die viele Studierende anhäufen, um die teuren Masterprogramme zu finanzieren, die sie für ein Doktorat an einer renommierten Universität qualifizieren (an der Columbia University kosten solche Masterprogramme um die 120.000 Dollar allein an Studiengebühren). Und schließlich solltest du vielleicht über die Zukunft reden und die drastisch gestiegene Wahrscheinlichkeit ansprechen, dass die während des Promotionsstudiums erlebte Prekarität sich auch am Arbeitsmarkt nicht vermindern wird. Tatsächlich entfallen heute ungefähr 80 Prozent aller Lehrstellen im Hochschulbereich auf prekär beschäftigte Lehrbeauftragte und Gastprofessor*innen, nicht auf stabile und krankenversicherte Festangestellte.

Und weil Arbeiter*in B bereits skeptisch ist, wirst du gut daran tun, dich von Jargon und Abstraktionen fernzuhalten, die stets anfechtbarer sind als die Beharrlichkeit gelebter Erfahrung. Anstatt also die Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit oder Klasseninteressen zu theoretisieren, erwägst du, einen jüngeren Artikel von Edward Nik-Khah zu erwähnen, worin es um George Stigler geht, einen der führenden Architekten dieses akademischen Zweiklassensystems. [1] Nachdem Stigler die Student*innenproteste in Kalifornien im Gefolge von 1968 miterlebt hatte, erfand der neoliberale Pionier und enge Freund Milton Friedmans in den 1970er Jahren ein Zwei-Punkte-Programm, um zu verhindern, dass derartige Proteste sich jemals wiederholten, wie Nik-Khah berichtet. Als Erstes müssen die Studierenden zu Konsument*innen gemacht werden; dies erreicht die Universität, indem sie die Studiengebühren drastisch erhöht und so die Studierenden von ihren Familien oder weiteren Einrichtungen abhängig macht. In einem zweiten Schritt muss die Lehre in ein zweigliedriges System unterteilt werden, wobei eine kleine Gruppe sicherer und stabiler Arbeitsplätze für Forscher*innen von einer großen Gruppe umherziehender Wanderarbeiter*innen flankiert wird. Da der Kontakt mit den Studierenden größtenteils an die prekarisierte zweite Gruppe delegiert ist, sollte nicht nur die Lehre einfacher per Marktnachfrage zu diktieren sein; das (nunmehr fest angestellte) Professorat würde zugleich von den Studierenden entfremdet und so jedweder Zusammenhalt zwischen den beiden Gruppen unterbunden werden.

Es hängt wesentlich von Arbeiter*in B ab, wie du diese Narrative, Fakten und Argumente vermischen und rekombinieren möchtest. Aber indem du sie stets aufs Neue zusammenstellst, offenbart sich dir das Muster, die drei oder vier unterschiedlichen Punkte, die Arbeiter*in B erwidern mag, und du wirst nach und nach dein aktivistisches Repertoire danach ausrichten.

Columbia-University-Streik / strike, New York, 2021

Ich selbst habe dieses Repertoire entwickelt, als ich von der gewerkschaftlichen Organisation meines eigenen Fachbereichs, der Kunstgeschichte und Archäologie, zur Organisation der Columbia School of the Visual Arts (SVA) und ihrer Studierenden im Masterstudiengang bildende Kunst abgeordnet wurde. Dazu kam es, weil unser Fachbereich relativ gut auf den Streik vorbereitet schien, während die 120 an der SVA beschäftigten Studierenden einen gewerkschaftlichen Organisationsgrad weit unter zehn Prozent aufwiesen und die Streikbereitschaft, soweit wir das beurteilen konnten, irgendwo zwischen null und einem Prozent lag. Ich verbrachte also ein paar Tage damit, durch die beiden Gebäude zu wandeln, wo die Student*innen ihre Studios hatten, und an Türen zu klopfen in der Hoffnung, jemanden anzutreffen, den ich dazu bringen konnte, eine Gewerkschaftskarte auszufüllen und sich zum Streik zu bekennen. Als die Verwaltung der Columbia University endlich auf unsere Anstrengungen reagierte und fachfremden Studierenden den Zugang zum SVA-Gebäude untersagte, hatten meine Mitstreiter*innen und ich bereits einen Organisationsgrad von ungefähr 50 Prozent erreicht, wobei jedes Gespräch zehn bis zwanzig Minuten dauerte. Die Reaktion der Verwaltung erwies sich jedoch als erfolgreich: Unsere Bemühungen, die Kunststudierenden zu organisieren, sind weitgehend gescheitert, da es uns nicht gelungen war, sie zu mehr als einer Unterschrift zu bewegen – keine Organisation ihrer Kolleg*innen, keine Teilnahme am Streik –, weshalb die SVA schließlich zu einem der Institute mit der niedrigsten Streikrate an der ganzen Universität wurde.

Die Frage, die mir in den vergangenen paar Wochen im Kopf herumspukte, lautete: Wie ist diese Niederlage zu erklären? Warum scheint der Widerstand von Arbeiter*in B besonders unter Kunststudierenden im Masterprogramm so außerordentlich hoch zu sein? Sofort kam mir eine ganze Reihe von Binsenwahrheiten in den Sinn; Faktoren, die eine Erklärung qua Produktionsweise des Kunstbetriebs andeuten: das Selbst der Künstler*innen als grundlegende Währung der Verwertung; intensiver Wettbewerb und Stratifizierung, wobei die Gewinner*innen auf den Spitzenplätzen alles an sich reißen; ungeheurer finanzieller Erfolgsdruck aufgrund studentischer Verschuldung. Alle diese Bedingungen finden sich aber auch in anderen Bereichen, besonders im Hochschulwesen, und die Unterschiede sind allenfalls marginal, nicht kategorischer Art.

Es gab jedoch einen Punkt, der beim Versuch, angestellte Studierende in Aktivist*innen zu verwandeln, regelmäßig aufkam und der über die Produktionsbedingungen hinausgeht. Wiederholt wurde angegeben, es sei „unangenehm, anderen Unannehmlichkeiten zu bereiten“. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen anderen Bereich gibt, in dem der 1970er-Slogan „Das Private ist politisch“ so systematisch in eine Orthodoxie der Selbstsorge umgedeutet wurde wie hier. Diese Auffassung neigt letztlich viel stärker zu einer Privatisierung des Politischen als zu jener Politisierung der Privatsphäre, um die es anfänglich ging, wie Olúfémi O. Táíwò es zuletzt als ein Problem der Standpunkttheorie identifiziert hat. [2] In dem Maß, in dem die eigene Subjektposition als etwas zugleich Singuläres und von anderen durch einen unüberwindbaren Spalt Getrenntes verklärt wird, werden ethische Schlichtungsversuche zum Ersatz für politische Arbeit, tout court.

Columbia-University-Streik / strike, New York, 2021

Ich kann nicht umhin, mich zu fragen: Was wäre aus dieser Ethik des Individuums geworden, wenn diese Studierenden wiederholt mit Arbeiter*in B aneinandergeraten wären? Hätte eine solche Konfrontation erhellt, dass Ausbeutung nichts Vereinzeltes ist, dass sie standardisiert und homogenisiert, um Strukturen und Kategorien zu bilden? Wäre ihnen klar geworden, dass die Unterteilungen der Differenz weniger eine fortschrittliche Errungenschaft als vielmehr eines der rudimentärsten Mittel betrieblicher Herrschaft sind (siehe die durchgesickerten E-Mails von Amazon-Führungskräften, die darlegen, wie Diversität am Arbeitsplatz eingesetzt wurde, um Beschäftigte davon abzuhalten, sich gewerkschaftlich zu organisieren).

Das Vermächtnis der 1970er Jahre und ihrer Auffassung von politischer Arbeit ist längst einer Revision bedürftig. Anstatt uns in die Komfortzone privater Mediation zurückzuziehen, ist es an der Zeit, politische Arbeit als Befreiung vom Selbst zu verstehen – um die Barrieren und Unterteilungen niederzureißen, die dazu errichtet wurden, dich von deinen Kolleg*innen zu trennen. Ganz wie in Sanders und Fassbinders Darstellung von Industriesabotage oder in Sokhonas Inszenierung eines Mietstreiks beruht die notwendige Kollektivität, um gegen die Verwaltung anzukämpfen, Solidarität aufrechtzuerhalten und strukturelle Veränderungen zu erwirken, auf einer Ausdrucksform, die mehr mit Gleichheit zu tun hat als mit Differenz; auf einer Erzählung, die gelebte Erfahrung in das übergreifende soziale Kräftespiel einbettet, von dem sie geprägt ist; einer Sichtweise, die zugleich weiter und mikroskopischer ist, als es die Ethik des Individuums erlaubt. Vielleicht birgt die Aufarbeitung dieses Erbes also die Chance, neue Wege zur Quadratur des modernistischen Kreises zu finden und Formen zu bilden, die nicht vor den Unannehmlichkeiten des (politischen) Inhalts zurückschrecken.

Übersetzung: Nikolaus Perneczky

Pujan Karambeigi promoviert in Kunstgeschichte an der Columbia University, wo er sich mit der Frage beschäftigt, wie Künstler*innen und Kulturarbeiter*innen aus Westafrika und dem Nahen Osten den Zusammenbruch des sogenannten Gastarbeitersystems in Westeuropa in den 1970er Jahren verarbeiteten. Er ist redaktioneller Mitarbeiter der Zeitschrift Jacobin und schreibt regelmäßig Kulturkritiken.

Image credits: 1. Courtesy of Deutsche Kinemathek; 2. © Universal Pictures, courtesy of Schrader Productions and British Film Institute; 3. Courtesy of Caroline Smith and Student Workers of Columbia; 4/5. Photos: Madison Ogletree

Anmerkungen

| [1] | Edward Nik-Khah, „On Skinning a Cat: George Stigler on the Marketplace of Ideas“, in: Nine Lives of Neoliberalism, hg. von Dieter Plehwe/Quinn Slobodian/Philip Mirowski, London 2020, S. 46–68. |

| [2] | Olúfémi O. Táíwò, „Being-in-the-Room Privilege: Elite Capture and Epistemic Deference“, in: The Philosopher, Bd. 108, 4, 2020, S. 61–79. |