Entre Nous Ein Briefwechsel über Autofiktion in der Gegenwartsliteratur zwischen Isabelle Graw und Brigitte Weingart

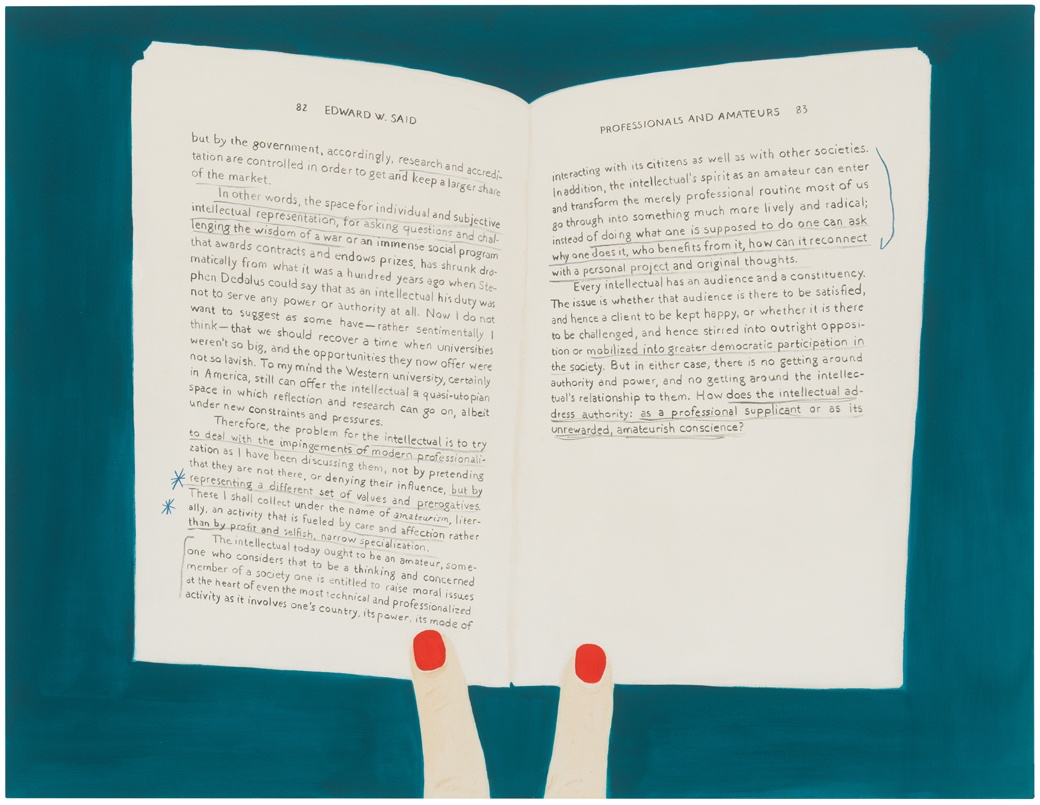

Frances Stark, „Reading Edward Said’s Representations of the Intellectual from 1994“, 2019

Liebe Brigitte,

Als wir neulich zusammensaßen und gemeinsam die vorliegende Ausgabe konzipierten, hatte ich es bereits erwähnt: dass ich in den letzten Jahren mehr Gegenwartsliteratur denn je förmlich verschlungen habe. Besonders begeisterte ich mich dabei für jene (häufig weiblichen) mit dem Label der „Autofiktion“ assoziierten Schriftsteller*innen wie Annie Ernaux oder Deborah Levy, die ihr sowohl fiktives als auch restauthentisches „Selbst“ als Knotenpunkt gesellschaftlicher Kräfte darstellen. Während die Gegenwartsliteratur für mich (und auch für Texte zur Kunst) in den letzten 30 Jahren als Bezugspunkt kaum eine Rolle gespielt hat [1] , sind es heute vor allem zeitgenössische Schriftsteller*innen wie die oben Erwähnten oder auch Natascha Wodin, Rachel Cusk, Ottessa Moshfegh, Ben Lerner, Rachel Kushner, Angelika Klüssendorf, Violaine Huisman und Ta-Nehisi Coates, denen mein Interesse gilt. Es gelingt diesen Autor*innen meines Erachtens auf jeweils spezifische und eindringliche Weise, den Zugriff der neuen gesellschaftlichen Zwänge auf die Subjekte (und auf ihr Bewusstsein) zu schildern. Das „Ich“, das in ihren Büchern zurückkehrt, ist dabei jedoch keines, das sein gelebtes Leben etwa nur dokumentarisch aufzeichnen würde (wie etwa bei Karl Ove Knausgård der Fall [2] ). Dieses Ich wird vielmehr als ein durch und durch gesellschaftliches aufgefasst: Auf bestimmte Weise sowohl durch die vorherrschenden Klassenstrukturen als auch durch sexistische und rassistische Festschreibungen geformt, setzt es sich zu diesen Strukturen aber auch schreibend ins Verhältnis. Dieses Ich ist sozusagen mehr als nur ein Struktureffekt und doch kein um Authentizität bemühtes Subjekt des Bekenntnisses.

Vor allem Annie Ernaux ist zu Recht dafür gelobt worden, Biografisches in eine Art Gesellschaftsbiografie überführt zu haben. Tatsächlich gelingt es ihr und anderen Autor*innen wie Levy oder Cusk, gesellschaftliche Zwänge oder genauer: die persönliche Dimension des Kapitalismus eindringlich zu beschreiben. Wie er in unsere Köpfe gelangt und noch unsere Lebenskrisen strukturell ähnlich gestaltet, wie er unser Begehren lenkt und sich in unsere Selbstverständnisse einschreibt − all dies wird in ihren Büchern erzählt. Die Literatur scheint mir in dieser Hinsicht im Moment, auch im Vergleich zu einem Großteil der bildenden Kunst, sehr viel zu leisten; vielleicht, weil es ihr möglich ist, das Zusammenspiel von Machttechnologien und Techniken des Selbst pointierter und direkter abzuzeichnen.

George Romney, „Lady Seated at a Table“, ca. 1775

Interessanterweise ist es jedoch oft das soziale Milieu der Kunst – die viel beschworene „Kunstwelt“ – die vor allem in den Büchern US-amerikanischer Autor*innen wie Moshfegh, Lerner und Kushner eine wohl als glamourös empfundene Kulisse für das Geschehen abgibt. [3] So als wolle die Literatur, deren symbolische Güter ja grundsätzlich reproduzierbar sind und deshalb im Vergleich zum materiellen Kunstwerk-Unikat über weniger Wertpotenzial verfügen, an dem in den letzten Jahren gestiegenen Symbol- und Marktwert der Kunstwerke auf diese Weise teilhaben. Wenn die namenlose Protagonistin in Moshfeghs Mein Jahr der Ruhe und Entspannung (2018) beispielsweise in einer Galerie arbeitet, ist ihr Status als einer kulturell informierten und sozial privilegierten Hipster-Persönlichkeit dadurch sichergestellt.

Das Autoren-Ich, das uns in diesen Büchern begegnet, ist aber auch nicht wirklich fiktiv – obgleich der Begriff der „Autofiktion“ dies nahelegt. Während Roland Barthes seine Urszene der Autofiktion (sein Buch Über mich selbst, 1975) noch mit der Versicherung einleitete, dass es eine „Romanperson“ sei, die hier sprechen würde, hat z. B. Deborah Levy in Was das Leben kostet (2019) ihr literarisches (weibliches) Selbst als eine Person charakterisiert, die sie nicht selbst ist, die ihr aber nahesteht. [4] An die Stelle der Fiktionsbehauptung – bei Barthes noch unterstrichen durch seine häufige Verwendung der Distanz signalisierenden dritten Person Singular „er“ – ist bei Levy und zahlreichen anderen Schriftsteller*innen ein fiktives Ich getreten, das zugleich unmittelbare Schnittmengen zu der Autorin selbst unterhält; es steht ihr nahe, ohne allerdings deckungsgleich mit ihr zu sein. Eine literarische Figur mithin, die jedoch im Ich der Autorin (und damit eben auch in ihren sozialen Bedingungen) verankert bleibt. Dass dieses Ich durch und durch sozial ist (und nicht wie bei Barthes seine soziale Platzierung zu überschreiten sucht), ist auch Folge seiner Markierung als „weiblich“, denn diese Markierung lässt sich nicht einfach abstreifen, sie konfrontiert das fiktiv-authentische Ich der Autorin vielmehr unausgesetzt mit gesellschaftlichen Zuschreibungen, die sie auf ihren Platz als „Frau“ verweisen.

Ich frage mich dennoch, inwieweit dieses Ich der Autofiktion etwas Neues leistet. Oder setzt es nur altbewährte literarische Strategien fort?

Herzlich, Isabelle

Liebe Isabelle,

gerade weil ich deinen genauen Beobachtungen zu dem, was derzeit als Autofiktion diskutiert und ja auch ordentlich „gehypt“ wird, [5] einiges abgewinnen kann, frage ich mich, ob hier nicht doch auch alter Wein in neuen Schläuchen serviert wird. Denn vieles von dem, was du beschreibst, ist ja durchaus in älteren Texten am Werk, z. B. in der Literatur der 1960er und 70er Jahre: Ich denke hier etwa an den – derzeit einmal mehr wiederentdeckten – Hubert Fichte. [6] Der hat ja schon seit 1974 sein Alter Ego Jäcki mehrere Bände seiner Geschichte der Empfindlichkeit lang oszillieren lassen zwischen einer Verankerung im gelebten Leben (Auto-) und einer anhaltenden „Neuerfindung“ der Figur, die deren sexuellen Utopien (-fiktion?), aber auch den Theorielektüren und ethnologischen Studien des Autors Rechnung trägt. Und er hat dafür nach alternativen Schreibweisen gesucht (sowie unter anderem eine dialogische Form gefunden, in der die Beteiligten durch bloße Spiegelstriche unterschieden und damit tendenziell entsubjektiviert werden, auch in den Interviews; das erinnert ein wenig an Rachel Cusks Verfahren, die Stimmen der anderen zu integrieren). Oder Peter Handke mit seiner Kindergeschichte (1981), in der statt vom Ich von „dem Erwachsenen“ oder „dem Mann“ die Rede ist; anders als in Wunschloses Unglück (1972), wo es ein Ich ist, das den Tod der Mutter betrauert und gleichzeitig deren Leben auf eine Weise als kollektive Biografie erzählt, die wie Ernaux das Symptomatische daran in Gesellschaftsdiagnostik transzendieren lässt. Auch Rainald Goetz’ Spagat zwischen totaler Subjektemphase und Diskursprotokoll wäre hier mehr als die Fußnote wert, in der du ihn schon erwähnt hast; Kathy Acker lässt grüßen, und und und … (man traut sich kaum, das Fass aufzumachen, weil einem so viele Beispiele einfallen).

Erschwerend kommt hinzu, dass schon in der „traditionellen“ Autobiografie eher selten ein naives Authentizitätsverständnis gepflegt, sondern das Mitschreiben des Textes – nicht zuletzt als Linearitätsgebot – am vermeintlichen „Selbst“, also die konstitutive Funktion des Erzählens für die eigene Lebensgeschichte reflektiert wird (auf extravagant-hyperbolische, aber darin auch für Metanarrationen stilbildende Weise etwa in Laurence Sternes Tristram Shandy, dessen erste Bände 1759 erschienen sind). In den ja doch sehr unterschiedlichen Texten, die jetzt als Autofiktion gehandelt werden, wie in den gerade erwähnten Vorläufern scheint nun eine Art postmodernes Upgrade des autobiografischen Erzählens als Standard etabliert: Statt eine komplexe Identität vorauszusetzen, die im Text abgebildet wird, inszeniert sich das Ich oder sein Platzhalter als Resonanzkörper seiner Wahrnehmungen, Gespräche, sozialen Beziehungen, Kunsterlebnisse, Lektüren (ohne deshalb die Idee einer Verankerung in der eigenen Körperlichkeit aufzugeben; darüber sollten wir uns noch mal austauschen). An die Stelle der teleologischen Konstruktion eines Lebenszusammenhangs tritt das – gute alte – Fragment, das Dialogische (wie in der Briefform, die wir hier praktizieren) oder auch eine episodische Struktur, häufig ausgelöst durch eine private Krise oder eine Verwandlung, der mit guten Gründen eine Verallgemeinerbarkeit unterstellt wird (gescheiterte Ehe; Elternschaft – Geschlechterverhältnisse; Transgendering – Biopolitik; Ausbruch des „transfuge de classe“ [7] aus dem Herkunftsmilieu – Klassengesellschaft; Gewalt von Polizist*innen gegen People of Color – Racial Politics). Von der Metafiktion, die ja nach ihrer ersten Konjunktur in der romantischen Literatur als ein Markenzeichen postmodernen Schreibens gilt, hat vielleicht weniger die Reflexion auf die Schreibszene, wohl aber der Fokus auf Fragen der Erinnerung, der Gedächtnisarbeit (wiederum mit Bezug auf mikro- wie makrosoziale Traumata) Eingang in autofiktionale Texte gefunden.

Wash Westmoreland, „Colette“, 2018, Filmstill

Gleichzeitig würde ich dir zustimmen, dass hier mit Blick auf das Verhältnis von Auto- und Autor*in etwas zu beobachten ist, was mir dann doch auch irgendwie neuartig vorkommt: Wenn das fiktive Ich zugleich „unmittelbare Schnittmengen zu der Autorin selbst unterhält“, wie du schreibst, dann handelt es sich eben nicht einfach um die Wiederkehr der totgesagten Autorin. Vielmehr ermöglicht diese Konstellation, den Autorschaftskuchen sowohl zu essen als auch in der Hand zu halten: Die Verankerung der Figur im Ich der Autor*innen bürgt für eine Glaubwürdigkeit des Geschriebenen, die sich nicht (mehr?) unproblematisch auf dessen Faktizität berufen kann. Als Authentisierungsstrategie hat diese Rückbindung sicher auch etwas mit den Diskursen über Fake und die Krise des Faktischen zu tun (zu der ja angeblich dieselben Theoretiker*innen beitrugen, die den Tod des Autors ausgerufen haben) – und gerade wenn es keine Option ist, hinter konstruktivistische Befunde zurückzufallen und sich auf objektive Wahrheiten zu berufen, kommt stattdessen die Wahrhaftigkeit der Person ins Spiel. (Apropos to have one’s cake and eat it too: Auch der Hybrid Auto-Fiktion greift ja schon beides ab: die Verankerung im eigenen Leben und das [postmoderne] Wissen um die Repräsentationsprobleme des Faktischen, in das Selektion, Anordnung, Erzählbarkeit usw. immer schon quasifiktive Elemente einbringen …).

Das wiederum leitet zu der Frage über, warum das ausgerechnet jetzt so gut funktioniert mit diesem Label, inklusive der Marketingeffekte. „As it happens“, schreibt Christian Lorentzen, „the terms coining occurred not in a work of criticism but in the blurb on the back of the French novelist Serge Doubrovsky’s book Fils in the late 1970s: […] So autofiction came to us as part of the language of commercial promotion, a way of marketing as new something almost as old as writing itself: the blending of the real and the invented.“ [8]

Herzlich, Brigitte

Liebe Brigitte,

du hast sicherlich Recht, dass das Ich der Autofiktion in seinem Oszillieren zwischen Authentizitätsverheißung und literarischer Inszenierung kein neues Phänomen ist. Schon in Rousseaus Bekenntnissen (1781) findet sich schließlich gleich zu Beginn der Hinweis, dass sein um Wahrheit bemühter Bericht von gelegentlichen „Ausschmückungen“ nicht frei sei. [9] Die „Wahrheit“, die er uns in dieser Urzsene der Autobiografie vorzulegen vorgibt, ist folglich eine literarisch stilisierte.

Und dass in der Genese eines Labels wie der Autofiktion auch eine Marketingdimension mitschwingt, worauf der von dir zitierte Lorentzen ja verweist, ist in der bildenden Kunst ebenfalls festzustellen: Man denke hier nur an Zuschreibungen wie Minimal Art oder Relational Aesthetics − alles Labels, die wie die Autofiktion nicht nur ein neues Genre verheißen, sondern auch der besseren Vermarktung dienen. Dazu passt, dass Autor*innen wie Cusk, Ben Lerner oder Angelika Klüssendorf auf die besondere Ökonomie der Literatur durchaus reflektieren: In Form von Beschreibungen von Lesereisen, Lesungen oder Treffen mit Lektor*innen sind die Szenen ihrer Vermarktung in ihre Bücher eingelassen. Die Texte gehen gewissermaßen damit um, dass sie im Zeichen einer bestimmten Ökonomie, oder genauer: im Zeichen von Mediengesellschaft und Celebrity-Kultur stehen, die sich nun mal in erster Linie für die Person hinter dem Produkt interessieren. Welchen Umgang man als Schriftsteller*in mit einer solchen Situation findet, wo das Verlangen nach Tuchfühlung recht ausgeprägt ist, wird in den Texten selbst thematisiert. Mehr denn je wird schließlich auch von den Autor*innen erwartet, dass sie persönlich für ihre Bücher einstehen und sich wie eine Celebrity medientauglich inszenieren – Cusk ist übrigens eine Meisterin auf diesen Gebieten. Und je mehr „gelebtes Leben“ etwa in Form einer Verarbeitung von Mutterschaft oder Trennung ihre Bücher (scheinbar) enthalten, desto größer wird umgekehrt deren Vermarktungspotenzial sein.

Es war übrigens Jean-Paul Sartre, der in seinem autobiografischen Projekt Die Wörter (1963) den Zusammenhang zwischen einem sich zur Schau stellenden literarischen Ich und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Anerkennung in einer Mediengesellschaft ebenso festhielt wie das Phänomen eines in seinem Buch scheinbar „steckenden“ Autors. [10] Er beschrieb hier auf unterhaltsame Weise, wie er zu dem wurde, der er in den Augen der anderen zu sein behauptete. Sein Ich habe nur „für die Schau“ existiert. [11] Und von diesem Ich, das sich mit Blick auf bestimmte gesellschaftliche Erwartungen inszeniert, könnte man sagen, dass es in der Celebrity-Kultur eine Zuspitzung erfahren hat. Sartre beschreibt recht treffend, wie sich die Schriftstellerin in einer solchen Situation als „Geberin“ in ihre eigene Gabe verwandelt: „Man nimmt mich, man öffnet mich, man legt mich auf den Tisch, man glättet mich mit der flachen Hand, wobei ich manchmal knacke.“ [12] Der zu seinem Buch mutierte Autor „knackt“ durch sein Buch hindurch: Auch diese anthropomorphe Gleichsetzung von Buch und Autor*in findet in der Autofiktion ihre Fortsetzung.

Wir sollten an dieser Stelle vielleicht auch über den Zusammenhang zwischen der derzeitigen Autofiktionskonjunktur und einer zunehmend digitalen Ökonomie nachdenken. Denn wenn unsere sogenannten Lebensereignisse vor allem in den sozialen Medien wie wertvolle Ressourcen gehandelt werden, dann muss sich dies auch auf die literarische Produktion auswirken. Womöglich steht das vermeintliche „Leben“ der autofiktionalen Autor*innen als etwas explizit Inszeniertes auch deshalb so hoch im Kurs, weil sich derzeit alle Welt in den sozialen Medien inszeniert und vermarktet.

Es gibt aber, glaube ich, noch einen anderen Grund dafür, warum das Leben der anderen (vor allem seine restauthentischen Anteile) derzeit allgemein so faszinierend erscheint. Ich denke, dies hängt auch mit dem soziologischen Befund einer individualisierten und entsolidarisierten Gesellschaft zusammen, in der isolierte Einzelne nur noch ihre eigensüchtigen Interessen verfolgen. Wenn sich jede*r ohne solidarische Unterstützung auf sich selbst zurückgeworfen sieht, dann steigt womöglich das Bedürfnis, sich in den literarischen Berichten der ebenfalls Vereinzelten wiederzufinden. Vor allem bei den weiblichen Autorinnen wie Cusk, Ernaux, Levy und Sheila Heti findet sich zudem ein gesellschaftlicher Problemzusammenhang von großer Aktualität adressiert: Zerrissen zwischen beruflichen Ambitionen, problematischer Ehe und Mutterpflichten, navigieren sich die (heterosexuellen) Figuren in diesen Büchern ohne gesellschaftliche Unterstützung durch ihre Lebenskrisen. Dass der auf diesen Frauen lastende Druck neuerdings derart eindringlich beschrieben und verhandelt wird, hat sicherlich auch damit zu tun, dass die meisten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts von Katherine Mansfield bis zu Ingeborg Bachmann in der Regel (und aus guten Gründen) kinderlos blieben, weshalb die spezifische Zerreißprobe zwischen Beruf, Kindern, Partner*innen, gesellschaftlichen Körpernormen und Erwartungen für sie kein größeres Thema war.

Angelika Kauffmann, „Louisa Hammond“, ca. 1780

Kürzlich ist mir übrigens noch eine andere Urszene der Autofiktion in die Hände gefallen, von der ich dir erzählen wollte: Paul Nizons Das Jahr der Liebe (1981). Einmal abgesehen von dem etwas unangenehm libertinhaften Zug dieses Textes (sein Blick auf die Körper der Frauen ist z. B. hoffnungslos sexistisch), ist metafiktionale „Reflexion auf die Schreibszene“, wie du das so treffend nennst, in seinem Schreiben sehr ausgeprägt. Der Leserin wird nämlich suggeriert, dass sie unmittelbar am Schreibprozess teilhabe, dass sie über einen privilegierten Zugang zum literarischen Verfahren des Autors verfüge, so als sitze sie neben ihm am Schreibtisch: „So setze ich mich an die Maschine, nehme mir etwas vor, das ich mir tagsüber aus den lauen grauen Strömen meiner Zeit aufgehoben und gewissermaßen in ein Westentäschchen gesteckt habe, dann konditioniere ich mich darauf wie auf einen Weitsprung oder besser: einen Hürdenlauf, ich konzentriere mich auf den Start und stürze mich in die Maschine, blindlings, in einem Satz, nur mit dem Gedanken zu landen.“ [13] Der Prozess des Schreibens wird hier (auch mithilfe von sportlichen Metaphern wie „Weitsprung“ oder „Hürdenlauf“) zu einer sportlichen Herausforderung, zu einer Art beherzten Anlaufnehmens stilisiert. Sein Ideal des „Blindlings-“ oder „Warm-Schreibens“, das das surrealistische Verfahren der Écriture automatique aufgreift, findet sich m. E. auch in den Büchern heutiger Autor*innen wie Sheila Heti, Nina Lykke, Ben Lerner oder Maggie Nelson aktualisiert. Auch deren Texte machen uns auf vielfältige Weise glauben, dass für sie einfach nur drauflos geschrieben worden sei. Gerade weil sich ihre literarischen Produkte wie schon bei Nizon als in the making ausgeben, versprechen sie eine größere Nähe zu den Lebens-und Arbeitsbedingungen ihrer Autor*innen, eine mit literarischen Mitteln suggerierte Nähe, die in der Celebrity-Kultur grundsätzlich gesucht und (zumeist) belohnt wird. Vielleicht lässt sich der aktuelle Siegeszug der autofiktionalen Literatur aber auch schlicht damit erklären, dass inzwischen tendenziell jede*r online schreibt und sich schreibend inszeniert und (scheinbar) preisgibt, weshalb Orientierung gebende Vorbilder auf diesem Gebiet dringend benötigt werden.

Herzlich, Isabelle

Liebe Isabelle,

nach der Lektüre deiner Antwort fällt mir einmal mehr auf, dass die Durchlässigkeit der Leben/Werk-Grenze, an der sich diverse Avantgarden abgearbeitet haben, nicht nur in der Autofiktion auf eine Weise Wirklichkeit geworden ist, die sich die entsprechenden Künstler*innen und Autor*innen kaum haben erträumen können (Albträume inbegriffen). Dass dazu auf jeden Fall die gegenwärtige Digitalkultur beiträgt, auch und gerade in ihren Auswirkungen auf die Celebrity-Kultur, erscheint mir auch offensichtlich – aber wie genau funktioniert das? Denn Starkult und Celebrity-Kultur florieren ja schon viel länger, auch in der Literatur. Hier wird gern Lord Byron als Musterfall behandelt, von dem es heißt, dass er eines Morgens im Jahr 1812 aufwachte und berühmt war, nachdem die ersten beiden Cantos von Childe Harold’s Pilgrimage innerhalb weniger Tage zum Bestseller geworden waren. [14] Kaum zufällig gilt Byron als Vertreter der Romantik, also einer literarischen Strömung, die den Kurzschluss von Leben und Werk programmatisch praktiziert hat, und tatsächlich war auch Byrons Childe Harold (wie Goethes Werther) „an amalgam of character, narrator and author“ [15] . Die „Byromania“, die dieser autofiktionale Text avant la lettre auslöste, hatte wie die aktuelle Situation durchaus medienhistorische Gründe, weil sie auch einer Demokratisierung der zuvor an gebildete Kreise bzw. an die Aristokratie adressierten Literatur durch die Massenpresse geschuldet ist (womit dann wieder die Durchsetzung des Urheberrechts mit seiner Inthronisierung von Autor*innenschaft verknüpft ist; der Autor/die Autorin als Markenname wäre dann die andere Seite ein und derselben Medaille).

Hanne Darboven, „Mickykalender I–XII", 1991, Detail

Demokratisierung ist ja auch eine Eigenschaft, die den digitalen Social Media hinsichtlich ihrer Partizipationsversprechen gern zugutegehalten wird. Und mit Blick auf Phänomene wie Micro-, Do-it-yourself- oder Accidental Celebrities ist kaum zu bestreiten, dass sich das Feld einer als „Berühmtheit“ wahrgenommenen öffentlichen Sichtbarkeit massiv umstrukturiert hat (von „15 minutes of fame“ zu „famous to 15 followers“, die sich aber bei manchen YouTube-Stars wieder zu Millionenhöhen multiplizieren). Was ich aber für unseren Gegenstand besonders aufschlussreich finde, ist die Tatsache, dass in den sozialen Medien nicht nur Micro-Celebrities und Megastars, sondern auch wir „kleinen Leute“ auf denselben Plattformen agieren, „Demokratisierung“ also nicht zuletzt als Ausweitung des Sichtbarkeitsimperativs wirksam wird. Und dass wir alle uns entsprechend in Sachen Imagepflege und Self-Promotion auf strukturell vergleichbare Weise abmühen müssen, wie sie in der klassischen Starkultur öffentlichen Kunstfiguren (die über ein Werk außerhalb ihrer selbst verfügten) und ihren Publicity Departments vorbehalten war. Da freut man sich natürlich, wenn man so alltäglich mit der Konstruktion seiner Netz-Persona beschäftigt ist, über „Vorbilder“ (die Stars ja immer auch schon geliefert haben).

Ich glaube, hier spielt maßgeblich mit hinein, dass mit der „digitalen Ökonomie“, wie du das nennst, auch die Unterscheidung zwischen öffentlicher Erscheinung und Privatleben, die für die Imagekonstruktion in der Celebrity-Kultur immer zentral war, neu ausgehandelt wird. So spielt ja für den traditionellen Starkult der Klatsch auch deshalb so eine wichtige Rolle, weil er auf unveröffentlichtes Wissen über das Privatleben abzielt, das Aufschluss darüber verspricht, wie die Person „wirklich“ ist (und das auch unter Fans verbreitete Bewusstsein, dass die diesbezüglichen Einblicke nicht frei von Inszenierung sind, Stichwort: Homestory, tut diesem Begehren nach Authentizität keinen Abbruch; die Frage nach der Inszenierung wird dann halt connaisseurhaft oder spielerisch mitverhandelt). Das führt zurück zur „Ressource des Lebens“, von der du sprichst. Schon Richard Dyer, im Bereich der Star Studies selbst eine Art Star, hat den Zusammenhang zwischen dem Starkult und der indexikalischen Beschaffenheit fotografischer bzw. audiovisueller Medien betont – es macht offenbar einen Unterschied, dass die Erscheinungsweisen und Geschichten einem Körper zugeschrieben werden können, der außerhalb der Inszenierung (wenn der Film vorbei ist) weiter existiert. [16] Mir fällt bei mir selbst auf, dass ich seit Jahren bei jeglichen Texten, die mir – sei es aus Begeisterung oder Ärger – nicht egal sind, autofiktional oder nicht, erst einmal die Autorin oder den Autor googele (auch bei wissenschaftlichen Arbeiten), und zwar mittels Bildersuche (in den letzten Jahren hat mich, angesichts meines eigenen Ringens um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, auch häufig interessiert, ob die Betroffenen Kinder haben …).

Die Verfügbarkeit solcher Informationen im Netz begünstigt womöglich die Tendenz, auch solche Texte als regelrechte „Schlüsselromane“ zu lesen, die nicht per se durch die Ich-Form oder entsprechende Paratexte zu einer Verknüpfung mit dem Autor*innen-Leben einladen – dann sucht man halt selbst danach. So wusste ich z. B. schon vor der Lektüre von Angelika Klüssendorfs Roman Jahre später (2018), dass darin „ihre Ehe mit Frank Schirrmacher“ verarbeitet wird. Nichts im Buch deutet darauf hin. Aber selbst solche Kritiker*innen, die eine autobiografische (oder „indexikalische“) Lesart ablehnen, können sich den Hinweis auf mögliche Verwandtschaften der Figur Ludwig im Buch mit der realexistierenden Feuilleton-Celebrity Schirrmacher nicht verkneifen. [17] Und ich habe prompt nach Interviews mit der Autorin gegoogelt, weil ich wissen wollte, was sie selbst zu dieser Zuschreibung sagt. Bei jemandem wie Knausgård erübrigt sich das Googeln dann geradezu, was zu seinem Status als literary superstar sicher auch beigetragen hat.

Insofern bedient Autofiktion wohl auch das Bedürfnis von Kulturbetriebsmenschen nach „höherem Gossip“. Und parallel zur Konjunktur des Begriffs hat sich ja in der digitalen Celebrity-Kultur der Trend zu einer Art „Auto-Gossip“ durchgesetzt: Statt es den Paparazzis zu überlassen, postet man gleich selbst private Fotos von sich, „ungeschminkt“. Mich würde übrigens interessieren – auch weil mit der Digitalkultur nun so viele Bilder im Spiel sind –, was das Analogon zur Autofiktion in der bildenden Kunst wäre. Ich musste gerade an Moyra Davey denken, aber vielleicht auch wegen ihres Buchinteresses …

So viel, herzlich & gespannt auf dein Feedback, Brigitte

Liebe Brigitte,

Hier kommt mein Feedback, etwas verspätet … Ich denke, dass die Leben/Werk-Grenze in der bildenden Kunst schon in der Frühen Neuzeit recht durchlässig war, was nicht nur medienhistorische, sondern auch werttheoretische Gründe hatte. Georgio Vasaris Viten (1550) enthielten z. B. jede Menge „höheren Klatsch“, und zwar in Form von Anekdoten über das vermeintliche Auftreten oder den angeblichen Witz der beschriebenen (stets männlichen) Künstler. Kunstbeschreibung und Lebensbericht flossen hier unmittelbar ineinander. Die von Vasari produzierten Legenden haben sich seither gleichsam über die Werke gelegt, was sie glaubwürdiger und damit eben auch wertvoller erscheinen lässt.

Nur: Während es später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wie von dir erwähnt, die historischen Avantgarden selbst waren, die auf emphatische Lebensbezüge auch im Sinne eines emanzipatorischen Projekts setzten – es galt schließlich als progressiv, die Kunst ins Leben zu überführen –, stehen Lebensbezüge in der bildenden Kunst seit den 1960er Jahren in einem anderen Licht. Denn angesichts von neuen Machttechnologien (oft als „Biopolitik“ oder mit Verweis auf Foucaults „Biomacht“ verhandelt), die auf unsere Alltagspraktiken und unsere Persönlichkeiten, sprich: auf unser affektives Leben zielen, kann die Abschöpfung des Lebens in der Kunst nichts per se Unschuldiges oder gar per se Progressives mehr sein. Sobald es nämlich das Leben selbst ist, das buchstäblich zur Arbeit geht, wie ich es einmal für Warhols Factory formulierte, müssen die mit dem Rohstoff Leben (scheinbar) angereicherten Kunstwerke anders diskutiert werden. [18]

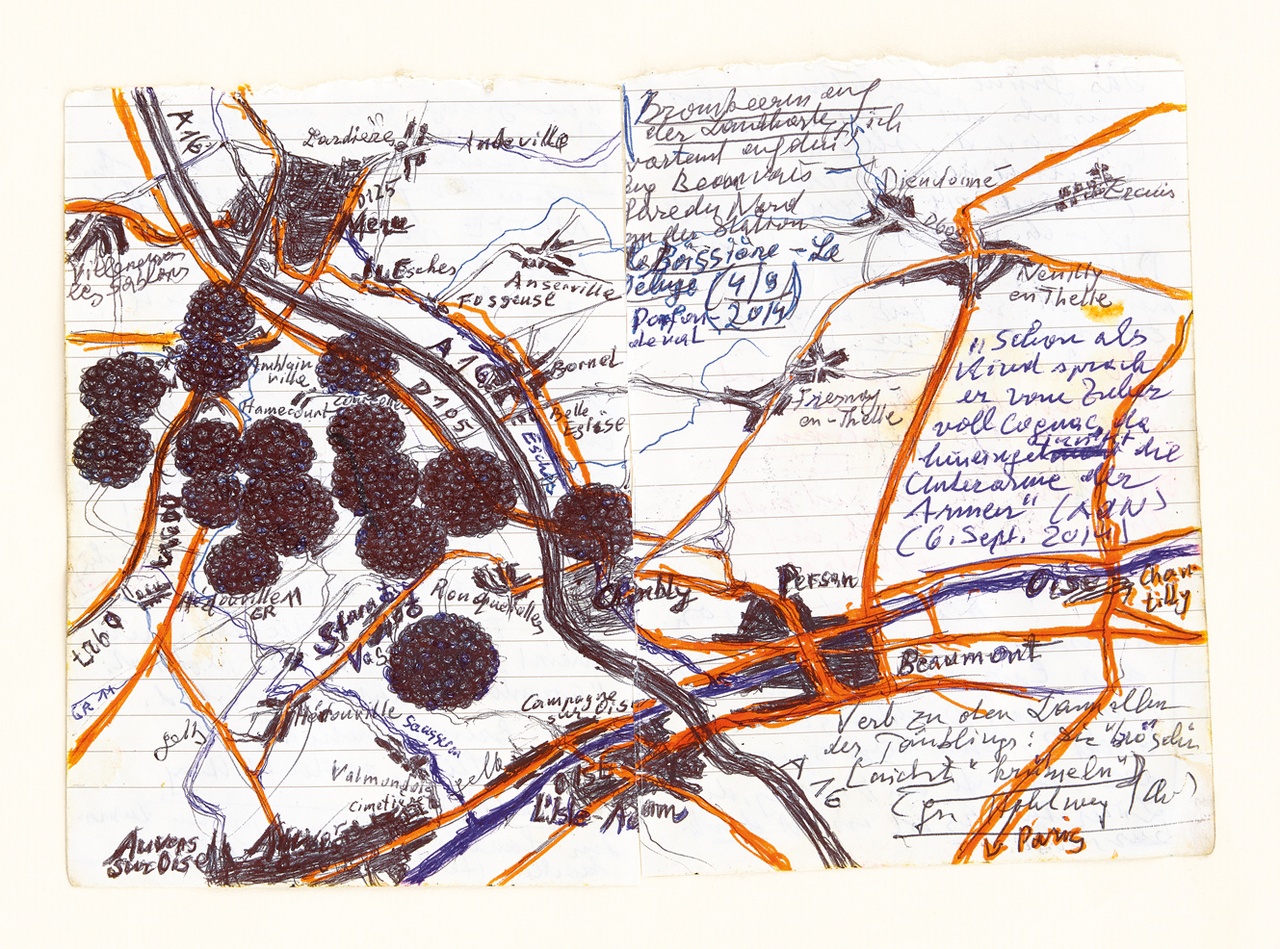

Peter Handke, „Brombeeren auf der Landkarte“, n. d.

Du fragst nach autofiktionalen Strategien in der bildenden Kunst, die den literarischen vergleichbar wären. Auf Anhieb fallen mir drei exemplarische Künstler*innen der 1960er und 1970er Jahre ein: Dieter Roth, Hanne Darboven und Anna Oppermann. Auch deren autofiktionale Verfahren verweisen stets auf die sie jeweils ermöglichenden medienhistorischen Bedingungen. Bei Roth fallen Selbsterfindung und Kunstwerk in eins, so etwa in seiner späten Videoinstallation Solo Szenen (1997/98), wo ihn Kameras im Überwachungsstil nonstop, also schlafend oder essend, während des Versuchs eines Alkoholentzugs auf zahlreichen Bildschirmen verfolgen. In Anna Oppermanns Ensembles ist es der magische Charakter jener Dinge, mit denen sie selbst in Berührung kam, die wie Reliquien zu einer Art Schrein aufgetürmt werden. Ihr Ich zeigt sich hier als durch benutzte oder gesammelte Dinge vermittelt. Und bei Hanne Darboven sind es neben den Printmedien auch Institutionen wie die Schule mit ihrer disziplinierenden Kultivierung der Handschrift, die das in ihren Arbeiten aufscheinende Ich sichtbar geformt haben.

Was die gegenwärtigen autofiktionalen Verfahren in der Kunst betrifft, müsste man vielleicht grundsätzlich unterscheiden zwischen jenen Künstler*innen wie etwa Frances Stark oder Josef Strau, deren Werke eine dezidiert literarische Dimension und die entsprechenden Texte aufweisen, und jenen, denen es mit anderen ästhetischen Mitteln gelingt, ihr fiktives und restauthentisches Selbst aufscheinen zu lassen. Hier fallen mir spontan die jüngsten Arbeiten von Henrik Olesen ein. Nur muss man natürlich auch im Blick behalten, dass wir künstlerischen Arbeiten grundsätzlich anders, nämlich in öffentlichen und/oder kommerziellen Räumen begegnen, während der Akt des Lesens in der Regel privater und zurückgezogener erfolgt. Das Verhältnis zu unseren Büchern (oder zu den Texten auf unserem Kindle-Bildschirm) ist folglich intimer, sodass wir in ein privates Zwiegespräch – zumal mit den autofiktional operierenden Autor*innen – zu treten meinen. Vielleicht ist das Bedürfnis nach einer persönlichen und direkten Ansprache in Zurückgezogenheit im Moment auch deshalb so ausgeprägt, weil wir uns im Berufs- und Privatleben tendenziell massiv sozial verausgaben. Womöglich treten wir in der Lektüre eines autofiktionalen Lebensberichts wieder mit uns selbst in Kontakt, so als würden wir das Ich, das uns verloren ging, in dem anderen Ich der Autorin wiederfinden? Das Format Briefwechsel, das wir hier für unseren Austausch nutzen, hat sich für eine solche Inklusion des Anderen seit Marivaux’ Das Leben der Marianne (1731−45) häufig bewährt. Denn jeder Brief „enthält“ seine Adressatin und kann folglich die sozialen Bedingungen der Briefeschreiberin und die ihrer Empfängerin in einem relativ geschützten Raum verhandeln. Es ist aus dieser Sicht betrachtet kein Zufall, dass Ta-Nehisi Coates sein fantastisches Buch Between the World and me (2015) in Form von Briefen an seinen Sohn schrieb, die diesen auf eine Gesellschaft vorbereiten, in deren Gewebe rassistische Strukturen tief eingelassen sind.

Herzlich, Isabelle

Liebe Isabelle,

nun bin ich es, die mit Verzögerung reagiert – wegen der üblichen Hektik und des ewigen Multitasking, aber auch, weil mir ein Vortrag von Édouard Louis, den ich letzte Woche gehört habe, zu denken gegeben hat. [19] Ich bin da durchaus mit einer gewissen Skepsis hingegangen, denn wie du weißt, konnte ich Louis ebenso wie seinem Freund und Mentor Eribon bislang bei aller Affinität für Klassenwechsler*innen nicht so recht verzeihen, dass sie sich meines Erachtens nicht um eine Schreibweise bemüht haben, die ihre Texte für die Menschen und Familienmitglieder, die darin beschrieben werden, wenn schon nicht zugänglich macht, so doch reflektiert, dass man auch das Leben anderer mitvertextet – also eigentlich der alte Vorwurf des Verrats, hier aber literarisch oder eher sprachpolitisch gewendet: Mir schien, dass hier (anders als bei Ernaux übrigens) gewissermaßen ein Analphabetismus der Beschriebenen vorausgesetzt wird (die die Bücher eh nicht lesen würden) und mit der Art der Adressierung der Aufstieg in die bürgerliche Klasse auch sprachlich besiegelt wird …

Nun hat mich aber Louis davon überzeugt, dass seine „Verwandlung“ nicht das Ergebnis einer Wahl war, sondern einer Flucht, natürlich auch aus der Homophobie, und dass der Appell, für seine (Herkunfts-)Klasse zu sprechen, letztlich immer der Versuch sei, ihn auf seinen (herkömmlichen) Platz zurückzuverweisen. Das hat bei mir wirklich gesessen – und ich sehe hier auch Analogien zu der komplizierten Sprecher*innenposition, aus der Frauen und People of Color im Feld der Autofiktion agieren. Claudia Rankine z. B., deren Buch Citizen: An American Lyric (2014) im Kontext der Black Lives Matter-Bewegung viel Beachtung fand, beschreibt mit Blick auf gegenwärtige identitätspolitische Interventionen die Konflikte zwischen einem (Schwarzen oder weißen) „historical self“ und einem individuellen „self self“, [20] woraus sich für die Schreibposition einer Schwarzen Frau gleich mehrfach erschwerte Bedingungen ergeben. Aus einer ähnlichen Perspektive hat Ta-Nehisi Coates den Trump-Supporter Kanye West wenn nicht in Schutz genommen, so doch auf den Ballast hingewiesen, den es bedeutet, als Black Celebrity immer als „Exempel der Gattung“ rezipiert und für die ganze Community in Haftung genommen zu werden, aber auch von ihr – wie vor ihm Michael Jackson: „And we suffer for this, because we are connected. Michael Jackson did not just destroy his own face, but endorsed the destruction of all those made in similar fashion.“ [21]

Natürlich bin ich auch der Authentifizierung von Louis, den ich, zumal mit Blick auf die Fotos des Trios Louis−Eribon−Geoffroy de Lagasnerie, vor allem aus der Perspektive der Celebrity-Inszenierung tendenziell als Salonrevolutionär missbilligt hatte, auf den Leim gegangen. [22] Oder aber: Sein Engagement hat mich überzeugt; denn am Ende gelingt es mit diesen Mitteilungen eben doch, etwas zu teilen und ein mutmaßlich größtenteils der Dominant Class zugehöriges Publikum mit einer davon abgespaltenen Welt zu konfrontieren. In dem Moment, als Louis sie vortrug, leuchtete mir auch seine Zuspitzung unmittelbar ein, es müsse für diese Klasse einen enormen psychischen Aufwand des Selbstbetrugs bedeuten, die Tatsache zu verdrängen, dass rechts zu wählen (oder nur: nicht links zu wählen) heißt, sich an der Tötung von Migrant*innen zu beteiligen.

Während ich das schreibe, kommt es mir wieder pathetisch vor, aber ich nehme unser Briefformat jetzt mal als Lizenz für das meinerseits Bekenntnishafte: Ich hege gerade – auch beim erneuten Lesen von En finir avec Eddy Bellegueule (2014) – seit Langem mal wieder die Hoffnung, dass so etwas wie eine „engagierte Literatur“ möglich ist; eine, die sich nicht in Aporien verstrickt oder zwischen den trostlosen Alternativen des Spruchband-Aktivismus für die schon Bekehrten und kafkaesker bzw. Bartleby’scher Verweigerung eingespannt bleibt. [23] Diese Dringlichkeit im Realitätsbezug, der, genau wie du schreibst, eben nicht nur einlädt, „mit sich selbst in Kontakt zu treten“, sondern auch mit anderen Leben, den Leben der Anderen, ist nun sicher keine generelle Eigenschaft gegenwärtiger Autofiktion – bei Knausgård z. B., als dem Posterboy dieses Trends, sehe ich sie nicht. Was vielleicht einmal mehr unterstreicht, dass „Autofiktionalität“ nicht viel mehr ist als ein catch-all term, unter den derart unterschiedliche Arbeiten subsumiert werden, dass als kleinster gemeinsamer Nenner wohl nicht per se ihre Progressivität gelten kann. Aber es sind eben auch solche darunter, bei denen der Kurzschluss des Ichs mit der Gesellschaft, in der sich dieses artikuliert, ordentlich Funken schlägt … – To be continued, hoffe ich!

Herzlich, Brigitte

Anmerkungen

| [1] | Seit seiner Gründung im Jahre 1990 hat Texte zur Kunst bezeichnenderweise kein Heft zum Thema Literatur herausgebracht, gelegentlich jedoch Interviews mit Schriftsteller*innen wie das mit Rainald Goetz. Vgl. hier: „Wie bist du denn drauf?“ Ein Interview mit Rainald Goetz von Isabelle Graw und Astrid Wege, in: Texte zur Kunst 28, 1997, S. 39−51. Ich selbst las natürlich auch Gegenwartsliteratur, so etwa I Love Dick von Chris Kraus direkt nach dem Erscheinen (1997), wobei mich das Kokettieren dieser Schriftstellerin mit einer masochistischen weiblichen Pose zugleich faszinierte und irritierte. Auch Navid Kermanis Dein Name (2011) las ich später mit Begeisterung. Der Roman ist ebenfalls ein im Feld des Autofiktionalen angesiedeltes Projekt, das jedoch einen „relationalen Erzähler“, wie Diedrich Diederichsen das genannt hat, aufweist, der durch seine gesellschaftlichen Bezüge charakterisiert ist. Vgl. hierzu: Süddeutsche Zeitung: „Die besten Bücher des Jahres 2011“, 23. Dezember 2011, https://www.sueddeutsche.de/Kultur/geschenke-in-letzter-minute-die-besten-buecher-des-Jahres-2011, (gesehen am 06.07.2019). |

| [2] | Fredric Jameson hat Knausgårds Verfahren treffend als „itemisation“ beschrieben: „Itemized“, in: London Review of Books, 8.11.2018, S. 3−8. |

| [3] | Kushner selbst publiziert in artforum, ist also in der Kunstwelt zu Hause. Und auch Lerner, dessen Arbeit im akademischen Feld angesiedelt ist, wird in der Kunstwelt rezipiert. Moshfegh ist ebenfalls mit einigen Mitgliedern des sozialen Universums der Kunst assoziiert. |

| [4] | Vgl. Deborah Levy, Was das Leben kostet, Hamburg 2019, hier: S. 45. |

| [5] | Siehe z. B. Alex Clark, „Drawn from Life: Why Have Novelists Stopped Making Things Up?“, in: The Guardian, 23.7.2018. https://www.theguardian.com/books/2018/jun/23/drawn-from-life-why-have-novelists-stopped-making-things-up. |

| [6] | Siehe das u. a. von Diedrich Diederichsen organisierte Ausstellungsprojekt „Hubert Fichte: Love and Ethnology“, https://www.projectfichte.org. |

| [7] | So die Selbstbeschreibung von Didier Eribon – als ein „aus seiner Klasse Geflüchteter“ und „sozialer Überläufer“: „Et je fus, à n’en pas douter, un ‚transfuge‘, dont le souci, plus ou moins permanent et plus ou moins conscient, aura été de mettre à distance sa classe d’origine, d’échapper au milieu social de son enfance et de son adolescence.“ (Retour à Reims, Paris 2009, S. 25). |

| [8] | Christian Lorentzen, „Sheila Heti, Ben Lerner, Tao Lin: „How ,Auto‘ Is ‚Autofiction‘?, in: Vulture, 11.5.2018, https://www.vulture.com/2018/05/how-auto-is-autofiction.html. Zu Doubrovskys Praxis und Theorie sowie zur Geschichte des Begriffs im engeren Sinn (und vor seiner aktuellen Konjunktur, die der Verfasserin offenbar entgangen ist) siehe Claudia Gronemann, „Autofiction“, in: Handbook of Autorbiography/Autofiction. Volume 1: Theory and Concepts, hg. von Martina Wagner-Egelhaaf, Berlin u. a. 2019, S. 241−246. |

| [9] | Siehe Jean-Jacques Rousseau, Bekenntnisse, aus dem Franz. von Ernst Hardt. Mit einer Einführung von Werner Krauss, Frankfurt/M., 1985, S. 37. |

| [10] | Vgl. Jean-Paul Sartre, Die Wörter. Mit einer Nachbemerkung von Hans Mayer, Hamburg 1965. |

| [11] | Vgl. ebd., S. 41. |

| [12] | Vgl. ebd., S. 110. |

| [13] | Vgl. Paul Nizon, Das Jahr der Liebe, Frankfurt/M. 1981, hier: S. 30. |

| [14] | Loren Glass, „Brand Names. A Brief History of Literary Celebrity“, in: P. David Marshall/Sean Redmond (Hg.), A Companion to Celebrity, Malden/MA/Oxford 2016, S. 39−57. |

| [15] | Ebd., S. 38. |

| [16] | „Joan Crawford is not just a representation done in paint or writing – she is carried in the person née Lucille Le Sueur who went before the cameras to be captured for us.“ Richard Dyer, „A Star Is Born and the Construction of Authenticity“ [1982], in: Christine Gledhill (Hg.), Stardom. Industry of Desire, London/New York 1991, S. 132−140, hier: S. 135. |

| [17] | „Romane autobiografisch zu lesen ist ein philologisches Tabu. Und doch ist kein Leser menschlich so erhaben, nicht hinter Romanfiguren nach realem Erfahrungssubstrat zu suchen. Angelika Klüssendorf, das ist allgemein bekannt und steht auch in ihrem Wikipedia-Eintrag, war in den 90er Jahren mit dem 2014 verstorbenen FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher verheiratet […]“ Ijoma Mangold, „Scheißreich, aber anständig“, in: Die Zeit, 5, 2018, https://www.zeit.de/2018/05/angelika-kluessendorf-jahre-spaeter-roman. |

| [18] | Vgl. Isabelle Graw, „Wenn das Leben zur Arbeit geht: Andy Warhol“, Vortrag im Rahmen der Konferenz „Andy 80“ an der Harvard University, in: Texte zur Kunst, 73, März 2009, S. 45 |

| [19] | Édouard Louis, „Changing: On Self-Reinvention and Self-Fashioning“, Mosse-Lecture an der Humboldt-Universität zu Berlin, 27.6.2019. |

| [20] | Claudia Rankine, Citizens: An American Lyric, New York 2014, S. 14. |

| [21] | Ta-Nehisi Coates, „I’m not black, I’m Kanye. Kanye West wants freedom – white freedom“, in: The Atlantic, 7.5.2018, https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2018/05/im-not-black-im-kanye/559763/. |

| [22] | Zu diesem Eindruck hat auch Louis’ in Interviews mitunter undifferenziert wirkende Unterstützung der Gilets- Jaunes-Bewegung beigetragen. |

| [23] | Siehe Theodor W. Adorno, „Engagement“ [1962], in: Ders., Gesammelte Schriften 11: Noten zur Literatur, hg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 1981, S. 409−430. |