LEARNING FROM KIPPENBERGER?

„Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive“, Bundeskunsthalle, Bonn, 2019, Ausstellungsansicht/installation view

Martin Kippenbergers Werk wird stets auf sein als „exzessiv“ beschriebenes Leben bezogen. Seit seinem Tod im Jahre 1997 gilt er als Inbegriff des Regeln brechenden männlichen Künstlers, der sich in seinem Sozialverhalten und in seiner Kunst alle Freiheiten nimmt – und zwar im Guten wie im Schlechten. Die aktuelle Bonner Retrospektive seines Werks lobt Kippenberger entsprechend für seine „Alles ist möglich und erlaubt“-Haltung, von der auch zeitgenössische Künstler*innen profitieren könnten. Doch liegen die Dinge etwas komplizierter: Gerade weil bei Kippenberger soziales Auftreten und Kunst so eng miteinander verwoben sind, kann man über die Tatsache, dass einige seiner Witze auf Kosten von Schwächeren gehen, nicht hinwegsehen. Nur geht seine Kunst eben auch nicht im Persönlichen auf, was vor allem die zahlreichen Selbstporträts in der Ausstellung belegen. Auch mithilfe von Widersprüche generierenden Bildtiteln werden Ambivalenzen erzeugt, die seine Bilder und Objekte noch aus heutiger Sicht interessant machen.

Aber speziell im Umgang mit Kippenbergers politisch unkorrekten Arbeiten wäre es aus meiner Sicht wichtig gewesen, an ihren Entstehungskontext zu erinnern, in dem sie ihre damalige Sprengkraft entfalteten.

Leider findet eine solche Historisierung in der Ausstellung nicht statt. Sie strickt vielmehr weiter an der Legende des heiligen „Kippi“, statt das Phänomen Kippenberger als einen Problemzusammenhang zu diskutieren. In Zeiten von #MeToo liegt die Frage nahe, inwieweit das Modell des sich alles nehmenden und erlaubenden Künstlers heute eigentlich noch akzeptabel ist. Denn im Bild des über jede künstlerische Freiheit verfügenden Künstlers sind schließlich auch Privilegien vorausgesetzt, die des weißen westlichen Mannes nämlich. Im Idealfall werden diese bei Kippenberger jedoch reflektiert oder gar der Lächerlichkeit preisgegeben. Man könnte also zur Verteidigung Kippenbergers vorbringen, dass sein Werk das Verführerische künstlerischer Freiheit, aber auch das Prekäre, Gewalttätige und Groteske dieses Ideals vorführt.

Immer dann jedoch, wenn künstlerische Freiheit bei ihm auf die Freiheit hinausläuft, andere, meist Schwächere, zu demütigen, ist diese Freiheit, zumal in Zeiten von Internet-Trolling, fragwürdig geworden.

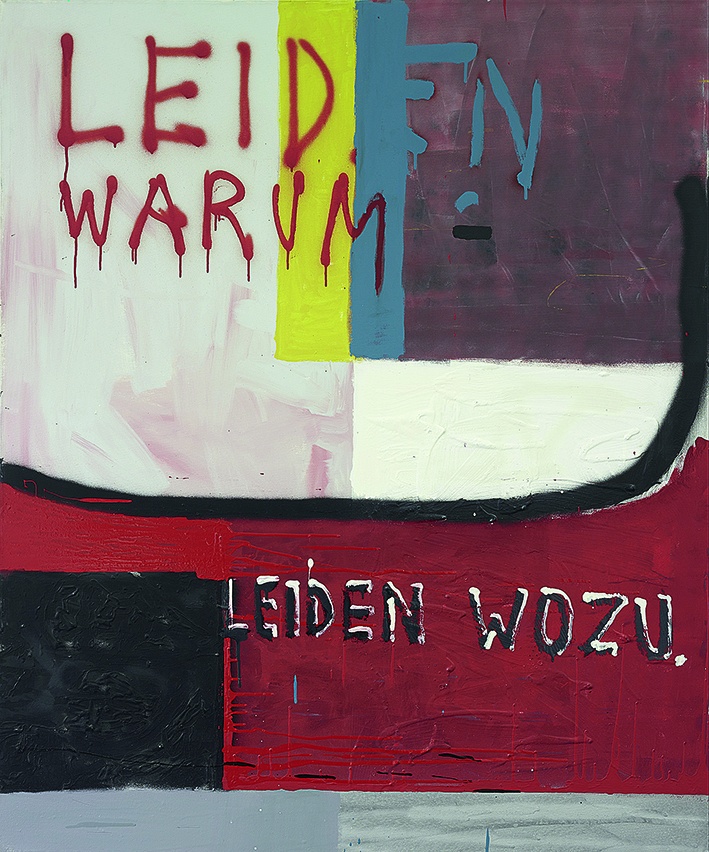

Martin Kippenberger, „Leiden warum – Leiden wozu“, 1982

Für den starken Lebensbezug seiner Arbeiten hat Kippenberger zu seinen Lebzeiten selbst gesorgt, indem er Erfahrungen wie etwa Betrunkenheit oder Zusammengeschlagen-Werden unmittelbar für frühe Bilder aus den 1980er Jahren wie Alkoholfolter (1983) oder Dialog mit der Jugend (1981/82) nutzte. Doch obwohl diese Arbeiten mit „Leben“ angereichert sind, lassen sie sich nicht auf dieses reduzieren. Seine Selbstporträts aus der Hand Painted Pictures-Serie (1992) rufen z. B. vor allem malerische Konventionen von Gustave Courbets gedrungenen Körpern bis zu Francis Bacons Bildaufbau auf. In diesen Porträts mutiert die eigentümlich verkürzte Figur Kippenbergers zu einem Koloss aus locker gestrichener Farbe – nur sein Kopf ist karikierend realistisch gemalt worden. Das Leben, das in diesen Bildern steckt, erweist sich als ein hochgradig ästhetisch vermitteltes. So wenig wir also bei Kippenberger Produkt und Person miteinander gleichsetzen können, können wir beide voneinander trennen. Sie sind miteinander verwoben, ohne deckungsgleich miteinander zu sein. Aus diesem Grund müssen wir uns auch mit seiner zuweilen politisch unkorrekten Rhetorik befassen, ohne aus ihr jedoch voreilige Schlüsse auf seinen angeblichen „Charakter“ zu ziehen.

Mit ihrem Titel „Bitteschön Dankeschön“ orientiert sich auch diese Ausstellung an der Lebensemphase von Kippenbergers Werk; denn dieser Titel greift ein Bonmot des Künstlers auf, das in einem Gemälde aus der Fred the frog-Serie (1989−90) auftaucht. Es zeigt den umgedreht ans Kreuz geschlagenen Künstlerkörper einmal mehr als fleischige Farbmasse im Kuss vereint mit der Figur des Todes. Die quasireligiöse Vorstellung des alles gebenden („Bitteschön“) und sich für uns aufopfernden („Dankeschön“) Künstlers wird in diesem Selbstporträt zugleich aufgerufen und verspottet. Denn der Künstler ist hier ein reptilienartiges Wesen, das falsch herum am Kreuz hängt. Dass sich die Ausstellung qua Titel programmatisch einem der zahlreichen Motti des Künstlers verschreibt, ist aber auch symptomatisch für die Perspektive, die die Schau eingenommen hat. In ihrer Nähe zum Sujet sehe ich ihre Stärke, aber auch ihr Problem, denn in demselben Maße, wie ihre Vertrautheit mit Kippenbergers Werk neue Einsichten ermöglicht, neigt diese Retrospektive auch zur kritiklosen Affirmation ihres Gegenstandes.

Konventionen zählen nicht für Kippenberger. Respektlos und ohne Rücksicht auf Verluste hat er sich konsequent alles künstlerisch angeeignet: angefangen von „I love“-Stickern, dem Input seiner Assistent*innen und Motiven der russischen Avantgarde oder dadaistischen Text-Bild-Spielen bis hin zu Hotelbriefpapier, Picassos Witwe und Géricaults Floß der Medusa. In schöner Regelmäßigkeit nahm er sich zudem die Freiheit heraus, andere – professionelle Plakatmaler oder Assistent*innen – seine Bilder malen zu lassen, ohne dass dies das Prinzip seiner Autorschaft jemals gefährdet hätte. Im Gegenteil: Selbst das Delegieren läuft auf die Potenzierung des Prinzips Autorschaft hinaus. Kippenberger gehört wie Warhol zu jenen Metakünstlern, die die Arbeit der anderen in Mehrwert für ihre eigene Arbeit transformieren. Sein Werk steht exemplarisch für das Modell des Künstlers als Entrepreneur, wobei es die Vorzüge und Fallstricke dieses Modells ebenfalls ausstellt.

Sein Aneignungsfuror überzeugt immer dann, wenn er die Frage, ob dies überhaupt noch „Kunst“ sei, buchstäblich in den Raum stellt. Die besten Gemälde und Objekte von Kippenberger stellen den Konsens darüber, was „gute Kunst“ sei, infrage. Sein selten ausgestelltes Bild aus der Erfindung eines Witzes-Serie von 1993 zeigt ein einsam pickendes Huhn in einem gelbschwärzlich geschmierten Feld aus Körnern, die aussehen wie Münzen. Nach dem Motto „Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn“ und in seiner ästhetischen Dürftigkeit ist es ein spätes Bad Painting, das noch die Kriterien des guten schlechten Bildes unterläuft. Es demonstriert, dass es nur weniger Markierungen auf einer Leinwand bedarf, um als „Malerei“ durchgehen zu können. Kippenberger nimmt sich hier die Freiheit, gängige ästhetische Standards zu unterlaufen.

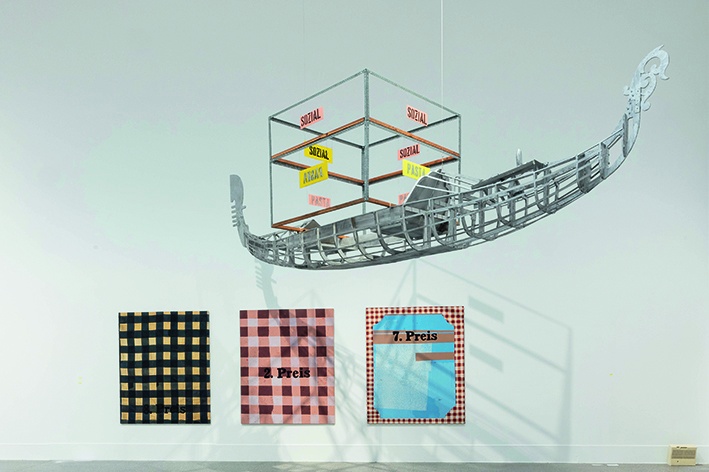

„Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive“, Bundeskunsthalle Bonn, 2019, Ausstellungsansicht / installation view

Die Frage des Wertes, auch im Sinne einer Polarität von Symbol- und Marktwerten, zieht sich ohnehin als roter Faden durch seine Arbeiten hindurch: angefangen von den grandiosen Ertragsgebirge-Bildern (1985), die die ökonomische Vorstellung eines messbaren und darstellbaren Ertrages mithilfe von pseudografisch gemalten Gebilden ad absurdum führen, bis hin zu den Preisbildern (1987), die die Willkür von Preisen demonstrieren, die in den Bildern selbst nicht plausibel werden. Denn warum sollte das eine Preisbild (7. Preis) mit seinem rot-weißen Karostoff als Bildgrund in der Wertehierarchie höher rangieren als jenes mit dem gemalten Rastergrund (2. Preis), in dessen Farben Haferflocken eingestreut wurden? Der Wert eines Bildes ist bei Kippenberger jedenfalls nichts, das in diesem selbst zu finden wäre. Wert erscheint als etwas durch und durch Gesellschaftliches.

Auch wenn Kippenberger die Privilegien des weißen, männlichen Künstlers für sich in Anspruch nimmt, inszeniert er sich keineswegs als ein souveränes Subjekt. Er tritt vielmehr als eine gebrochen-beschädigte Figur in Erscheinung, wie um auf die Kehrseite dieses Freiheitsideals zu verweisen. Auch der Berserker-Künstler mit Provo-Attitüde zahlt einen hohen Preis. Sich wie Kippenberger in seinen Selbstporträts als desolater Nachfolger Picassos mit Bierbauch und Rippunterhose zu präsentieren, ist in der Kunstgeschichte dennoch eher das Vorrecht von männlichen Künstlern gewesen – von einigen Ausnahmen wie Alice Neel oder Maria Lassnig einmal abgesehen. Doch in der Regel waren es Männer, von Duchamp zu Polke, die ihren Platz auch deshalb symbolisch gefährden konnten, weil sie dies von einer gesellschaftlich abgesicherten Position aus taten.

Dem Wunsch des Betriebs nach „Legenden vom Künstler“ hat auch Kippenberger mit reichlich Material entsprochen. Doch so sehr er das Leiden des Künstlers anscheinend auf sich nahm, hat er sich über den Mythos des leidenden Künstlers zugleich auch auf eine immer noch aktuelle Weise lustig gemacht. So etwa in dem zerlaufenen Farbfeldbild mit dem Spruch „LEIDEN WARUM LEIDEN WOZU“ von 1982. Das Leiden wird hier zwar zu etwas Unvermeidlichem, dem Bild Zugehörigen erklärt − das Warum bleibt bei Kippenberger aber letztlich offen und damit sinnlos. Als Künstler muss man offenbar auch dann noch Stoff für Legenden produzieren, wenn man längst nicht mehr an sie glaubt.

Frauen stehen, dem Mythos des männlichen Genies entsprechend, bei Kippenberger grundsätzlich für das Andere. Entweder sie werden glorifiziert, wie in den so farbintensiven wie meisterlichen Jacqueline-Bildern (Jacqueline: The Paintings Pablo Couldn’t Paint Anymore, 1996). Oder „Frau“ gibt Probleme auf, wie in der Eifrau, die man nicht schubladieren kann (1996). In den Jacqueline-Bildern nimmt Kippenberger sowohl die Position Picassos als auch die seiner Muse Jacqueline ein; denn er hat die Porträts der trauernden Witwe als Stellvertreter Picassos für diesen erledigt und sie zugleich mit „JP“, den Initialen Jacqueline Picassos, signiert. Und natürlich ist er nicht der erste männliche Künstler gewesen, der Picasso sein will und zugleich die weibliche Sphäre der Reproduktion für sich reklamiert. Bei dem Bild Eifrau, die man nicht schubladieren kann ist der Fall anders gelegen. Sein Titel behauptet ein Nicht-Einordnen-Können der „Eifrau“, was das Bild selbst jedoch widerlegt, denn es zeigt eine weibliche Figur als Eikörper inklusive Schublade, was „Frau“ einmal mehr auf ihre Fruchtbarkeit (in Form des Eis) reduziert. Es fiel Kippenberger offenkundig schwer, Frauen anders als durch ihr Geschlecht markiert wahrzunehmen.

„Kippis“ Freiheiten laufen gelegentlich auf politisch unkorrekte Arbeiten hinaus, von denen sich einige in der Ausstellung finden. So etwa das schwarz-weiße Säulenpaar Love Affair Without Racism (1989), dessen Titel eine rassismusfreie Liebesbeziehung suggeriert. Sollen uns die anthropomorphen, schwarz-weißen Säulen sagen, dass die reflexhafte Reduktion eines Menschen auf dessen Hautfarbe rassistisch ist, oder partizipiert die Arbeit an diesem rassistischen Reflex? Bilder wie Bitte Brigitte spinn nicht rum (1981/82) hingegen erinnern an den humorigen Sexismus der 1980er Jahre, mit dem eine Freundin (namens Brigitte) zu einem hysterischen Wesen erklärt wird, das davon abgehalten werden muss, „rumzuspinnen“. Mit solchem Altherrenwitz stand Kippenberger in den frühen 1980er Jahren nicht allein. Im damaligen deutschen Kunstbetrieb wurden die Lektionen der Frauenbewegung schlicht ausgeblendet, und es war an der Tagesordnung, die Produktion von Frauen abzuwerten oder gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen. Kippenberger war mit einer Gruppe von männlichen Künstlern assoziiert – Oehlen, Büttner, Herold, Förg – ohne dass das Ausschließende dieses Männerbundes groß thematisiert worden wäre. Dies sollte sich in den frühen 1990er Jahren mit dem Aufkommen der sogenannten Kontextkunst und der verstärkten Rezeption von feministischen und postkolonialen Theorien jedoch ändern. Und auch an Kippenberger ging diese gestiegene Sensibilität für Ausschlüsse im Kunstbetrieb nicht vorbei. Er begann, sich für die Arbeiten seiner konzeptuell arbeitenden Kolleginnen wie Louise Lawler und Andrea Fraser zu interessieren. Recherche und Institutionskritik nahmen nun auch mehr Platz in seinem Werk ein.

Der Verweis auf den Enstehungskontext ist auch dann hilfreich, wenn es ein Bild wie Heil Hitler ihr Fetischisten (1984) zu erklären gilt, das in der Ausstellung etwas verschämt in der Ecke hängt. Mit seiner Darstellung eines bandagierten Arms, der trotz Verletzung reflexhaft zum Hitler-Gruß hochgereckt ist, richtet sich dieses Bild gegen das latente Fortleben des Nazi-Erbes in der BRD. Es spottet zudem über jene Sammler und Galeristen im Kunstbetrieb, die vor allem männliche Künstler für ihr transgressives Verhalten liebten und sie zur Tabuverletzung antrieben.

Heute, wo AfD-Abgeordnete mit völkischer Gesinnung im Bundestag sitzen und rechtsradikales Denken auch in der bürgerlichen Mitte salonfähig wird, würde diese Arbeit ihre ursprüngliche Stoßrichtung verfehlen. Es steht zu befürchten, dass sie nun wiederum für einen Tabubruch, nämlich mit der politischen Korrektheit, gepriesen würde. Und zwar von jenen, die tatsächlich glauben, dass man heute nichts mehr sagen könne. Das Gegenteil ist der Fall, wie an der Zunahme tabubrecherischer rassistischer und antisemitischer Äußerungen abzulesen ist. Politische Korrektheit steht in einer solchen Situation für durchaus unterstützenswerte Forderungen: nach einer gleichen Repräsentation aller und mehr Sensibilität für das verletzende Potenzial der Sprache.

„Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive“, Bundeskunsthalle, Bonn, 2019, Ausstellungsansicht / installation view

Gerade angesichts von jungen Künstler*innen, die unter Beschwörung des Phantoms eines angeblich allgegenwärtigen „PC-Terrors“ auf Kippenberger-ähnliche Provokationen setzen, wäre es wichtig gewesen, dass die Ausstellung eine situative Einordnung der mit politischer Unkorrektheit flirtenden Arbeiten vornimmt. Was der Kuratorin Susanne Kleine hingegen gelungen ist durch die dichte Hängung auch selten gezeigter Bilder, wie der Don’t Wake Up Daddy-Serie von 1994 oder der Erfindung eines Witzes-Bilder von 1993, ist die Veranschaulichung der inflationären Produktionsweise. Mehr ist bei Kippenberger immer mehr gewesen (so etwa in seiner dichten und gewitzten Peter-Installation von 1987, in der möbelartige Objekte inklusive eines als Tischplatte genutzten grauen Bildes von Gerhard Richter eng zusammenstehen). Im fließenden Übergang der Werkphasen, wie ihn die Räume ermöglichen, treten zudem Kippenbergers durchgehende Interessen und ästhetische Verfahren deutlich hervor.

Kippenberger war fasziniert vom Prinzip „Avantgarde“ und dem Glauben an eine gesellschaftliche Funktion der Kunst. Zahlreiche Bilder aus den 1980er Jahren wie Kulturbäuerin bei der Reparatur ihres Traktors (1985) oder Werktätige Bevölkerung kurz vor der Mittagspause (1984) kreisen um die Utopie eines Arbeiter- und Bauernstaates. Dass sich Kippenberger für das avantgardistische Projekt, die Kunst ins Leben zu überführen, interessierte, ist angesichts der zahlreichen Lebensbezüge in seinem Werk nicht verwunderlich. Nur: Anders als Künstler wie Joseph Beuys, auf den er sich häufig bezogen hat, legte es Kippenberger nicht auf eine Überwindung des Kunst-Leben-Gegensatzes an. Im Gegenteil lassen Kippenbergers naiv-trist gemalte Lagerarchitekturen keinen Zweifel an der Fragwürdigkeit einer Kunst, die sich in den Dienst der Gesellschaft stellt. Wie „Kunst“ und „Leben“ ineinandergreifen, zeigt sich auch in den Zeichnungen der Input/Output-Serie (1986−92): Sie sind angereichert mit Kippenbergers diversen Wohnräumen. Nur hat er diese Grundrisse seiner Wohn- und Aufenthaltsräume aus dem Gedächtnis aufgezeichnet. Es handelt sich also um ästhetisch vermittelte, fiktive Psychoräume, die uns keine wirklichen Aufschlüsse über seine Lebensumstände geben. Die Kunst geht auch hier nicht im Leben auf, und umgekehrt ist es kein authentisches Leben, das wir in seiner Kunst finden. Das Prinzip „Avantgarde“ hat Kippenberger ohnehin zunehmend kritisch gesehen, wie die ebenfalls in der Ausstellung gezeigte Arbeit Das Ende der Avantgarde (1988) belegt. Auf schablonenförmigen Holzballons angebrachte Zahlen (1,2,3,4) signalisieren, dass die Avantgarde abgezählt ist. Ihre Stunde hat geschlagen, und nur aus dieser desillusionierten Perspektive heraus lässt sich ihr aktuelles Potenzial gewinnen. Dies gilt natürlich auch für das Phänomen Kippenberger selbst: Im Zuge seiner Historisierung kann man auch bei ihm zwischen brauchbaren und politisch fragwürdig gewordenen Ansätzen differenzieren. Gerade weil der Status Kippenbergers inzwischen dem seines Alter Egos Picasso gleicht, lässt sich frei nach John Berger der Glanz, aber auch das Elend seines Werks bestimmen.

„Martin Kippenberger: Bitteschön Dankeschön. Eine Retrospektive“, Bundeskunsthalle, Bonn, 1. November 2019 bis 16. Februar 2020.

Anmerkung

Dieser Text ist eine längere Version von „Picasso mit Bierbauch“, erschienen in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17. November, 2019, S. 36.