WILLKOMMEN IM RESORT Sechs Thesen zum neuerlichen Strukturwandel des künstlerischen Feldes und zu dessen Folgen für die Wertbildung

John Miller, „Semblance“, 2013

These 1

In der Kunstwelt ist es sowohl online als auch offline zur Bildung von jeweils spezifisch verfassten Resorts gekommen, in denen von künstlerischer Produktion abstrahiert wird und wo letztere nach quantitativen Gesichtspunkten bewertet wird.

Schon vor Beginn der globalen Pandemie gab es Anzeichen für einen neuerlichen Strukturwandel des künstlerischen Feldes, wobei mit Strukturwandel im Folgenden die dauerhafte Veränderung ökonomischer und sozialer Strukturen gemeint ist. Als ein zentrales Moment dieses Umbaus sehe ich die Verlagerung zahlreicher Kunstweltinteraktionen in die Onlinesphäre hinein. Dieser Shift hatte sich zwar schon vor der Covid-19-Krise abgezeichnet, erfuhr aber pandemiebedingt eine Beschleunigung und Intensivierung – etwa in Form der sich rapide vermehrenden Online-Showrooms. Mich interessiert dabei vor allem, was es für die Wertbildungsprozesse sowohl aufseiten der künstlerischen Produktion als auch aufseiten der Rezeption bedeutet, wenn das Kunstgeschehen vermehrt online stattfindet. Meine Perspektive ist die einer teilnehmenden Beobachterin, die nicht etwa außerhalb der Wertsphäre steht, sondern deren Veränderungen aus der Position einer implizierten Distanz heraus in den Blick nimmt. Die digitalen Aufenthaltsorte des Kunstbetriebs – allen voran Instagram – sehe ich dabei als eine Art „Resort“ an, wobei Soziale Medien natürlich im Vergleich zur gated community eines Hotelresorts zugänglicher sind. Während der analoge Resorttyp emblematisch für den Ausschluss jener Personen steht, die sich weder die Reise noch den Aufenthalt leisten können, stehen Soziale Medien im Prinzip all jenen offen, die über einen Internetanschluss verfügen. [1] Zugleich hält man sich aber auch auf Instagram in einer resortähnlichen Bubble auf, in der digitale connectedness mit sozialen Beziehungen verwechselt wird. [2] Man ist den anderen nicht mehr unmittelbar ausgesetzt und kann deshalb relativ losgelöst von lebensweltlichen Zusammenhängen agieren. Tatsächlich inszenieren sich Künstler*innen, Kritiker*innen und Kurator*innen hier meiner Beobachtung nach auf eine Weise, die kaum Rückschlüsse auf ihre Lebens- und Arbeitswirklichkeiten zulässt. Der Preis für die Sichtbarkeit auf dieser Plattform ist somit die Verdeckung jener sozialen Kontexte, in die künstlerische Arbeiten eingelassen sind. Es wird somit schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, nachzuvollziehen, was in den Arbeiten jeweils historisch auf dem Spiel steht (ohne dass sich deren Bedeutung in diesen Kontexten jemals erschöpfen würde). Denn nur die annähernde Rekonstruktion dieser Kontexte vermag ihr Anliegen verständlich zu machen. Das Problem ist, dass sich solche Entstehungsbedingungen online nur schwer vermitteln lassen, sie brechen hier folglich weg. Auch die sogenannten Editorials der Online-Showrooms bieten hierfür kein Forum, da sie eher wie Pressetexte funktionieren und Werbezwecken dienen.

Im Zuge dieser Abstraktion von künstlerischen Arbeitskontexten auf Instagram oder in den digitalen Showrooms verändern sich auch die Parameter der Wertbildung und -zuschreibung. Wenn nämlich der historische Einsatz eines Kunstwerkes nur unter Bezugnahme auf seinen sozialen Arbeitskontext verständlich wird, dann kann an dieser Stelle keine angemessene kritische Rezeption stattfinden. Auch aufgrund der polarisierenden Struktur der Sozialen Medien scheint mir Kritik in dieser Sphäre einen schweren Stand zu haben. Denn wenn, wie auf Facebook, nur zwischen „like“ oder „nicht like“ optiert werden kann – einmal abgesehen von den Möglichkeiten zu kurzen Kommentaren in den Threads – dann erschwert dies nuancierte Debatten. [3] Die schnellen Evaluierungen online haben darüber hinaus eine „Quantifizierung“ [4] des Künstlerischen zur Folge; es entsteht also der Eindruck, dass die Relevanz der Arbeiten anhand der Anzahl der Likes oder Follower*innen ihrer Urheber*innen messbar sei. Dass künstlerische Arbeiten zu messbaren Größen mutieren, kennen wir eigentlich nur aus der Auktionssphäre, in der ihr vermeintlicher Wert im Preis zum Ausdruck kommt. So wie also künstlerischer Erfolg online quantitativ bemessen und nicht inhaltlich begründet wird, regiert zum Beispiel in der Auktionssphäre der Preis als Wertmaßstab.

Noch in den 1990er Jahren war die Situation eine andere: Damals ging der Marktwert eines versteigerten Kunstwerks in der Regel auf einen andernorts von Kritiker*innen, Kunsthistoriker*innen, Kurator*innen und Künstlerkolleg*innen gemeinsam hervorgebrachten oder erstrittenen Symbolwert zurück. [5] Inzwischen scheint hingegen die Frage, ob schnelle Spekulationsgewinne zu erwarten sind, den Marktwert stärker zu bestimmen, wie zuletzt die Agentin Lisa Schiff mit Bedauern feststellte. [6] Schiff – selbst als art advisor tätig – spricht treffend von einem „neuen Modus der Wertproduktion“, bei dem die Objekte selbst, also deren ästhetische, historische oder/und politische Einsätze, keine Rolle mehr spielen. Es kommt ihrer Meinung nach heute nur noch auf die „financial gains“ an, die man sich vom Erwerb eines Kunstwerkes erhofft. Zwar beruft sich Schiff für ihre Verfallsgeschichte auf das problematische Ideal einer marktfernen Kunst, die sie über ihre „true essence, power, and ability to inspire“ definiert. Doch ungeachtet ihres ungebrochenen Glaubens an das wahrhaft inspirierende Wesen der Kunst ist ihr Befund eines neuen Wertregimes durchaus zutreffend. Tatsächlich bahnt sich derzeit eine Verschiebung im spannungsreichen Wechselspiel zwischen Symbol- und Marktwert an, in deren Folge der Marktwert die Überhand gewinnt. Nur wäre es erhellend gewesen, wenn Schiff ihre eigene Rolle innerhalb dieser veränderten Wertzuschreibungsprozesse genauer herausgearbeitet hätte.

Hauser & Wirth Menorca

These 2

Abgesehen von den resortähnlichen Bubbles auf Instagram sind in der analogen Kunstwelt auch zahlreiche Kunst-Luxusresorts entstanden, die schon aufgrund ihrer sozialen Homogenität den Gegenpol zur momentanen Diversitätsmaxime bilden.

Mit dem Begriff „Resortisierung“ spiele ich aber noch auf eine weitere, buchstäbliche Form der Resortbildung an, die in der analogen Kunstwelt seit ein paar Jahren vor sich geht. Gemeint ist das Phänomen, dass einige Megagalerien ihre Filialen vorzugsweise in den Luxusresorts der Reichen eröffnen – also an Orten wie z. B. Aspen, den Hamptons oder Monaco. [7] Zwar gibt es Resort-Galerien in Luxusenklaven schon länger – siehe etwa die 2015 gegründete Vito Schnabel Gallery in St. Moritz. Nur spielten solche Galerien bislang eine eher untergeordnete Rolle innerhalb des globalen Marktgeschehens. Das ändert sich gerade, weil inzwischen auch maßgebliche Player der Kunstwelt wie die Galerie Hauser & Wirth Filialen in Luxusresorts – zuletzt auf Menorca – eröffnen. Dank eines kurzen Fly through-Instagram-Films von Hauser & Wirth lässt sich ein genaueres Bild der weitläufigen Hotelanlage im Finca-Stil auf Menorca gewinnen. Sie ist unmittelbar am Meer gelegen und verfügt sowohl über Outdoor-Skulpturen – etwa eine monumentale Spinne von Louise Bourgeois – als auch über eine rustikale Cantina im Freien. Somit ist für die ästhetischen und kulinarischen Bedürfnisse der Kunstsammler*innen resort-like gesorgt. Oft werden auch Orte, die bislang in Sachen Luxus eher unverdächtig waren, in eine potenzielle Luxusenklave verwandelt. Als Beispiel für diese Entwicklung sei auf das schottische Dorf Braemar verwiesen, in dem Iwan und Manuela Wirth 2018 ein exquisites Hotel namens The Fife Arms eröffnet haben, das sowohl ihre Sammlung als auch in Auftrag gegebene Kunstwerke beherbergt. Eine Art Luxus-Upgrade hat ebenfalls die französische Kleinstadt Arles durchlaufen, die inzwischen über ein Privatmuseum – das LUMA – der Sammlerin Maja Hoffmann sowie über zahlreiche von Hoffmann zu Luxushotels umgewandelte Hotels verfügt. Eines von ihnen, das Hotel L’Arlatan, wurde in seinen Innenräumen durchgehend von dem Künstler Jorge Pardo gestaltet, angefangen von Pardo-typischen Lampen und farbigen Bodenkacheln bis hin zu den bunten Mustern der Bettüberzüge. Man könnte sagen, dass sowohl Arles als auch Braemar ein von Galerist*innen und/oder Privatsammler*innen initiiertes radikales Makeover erhalten haben, wodurch sie in die Klasse der luxury destinations dieser Welt aufsteigen.

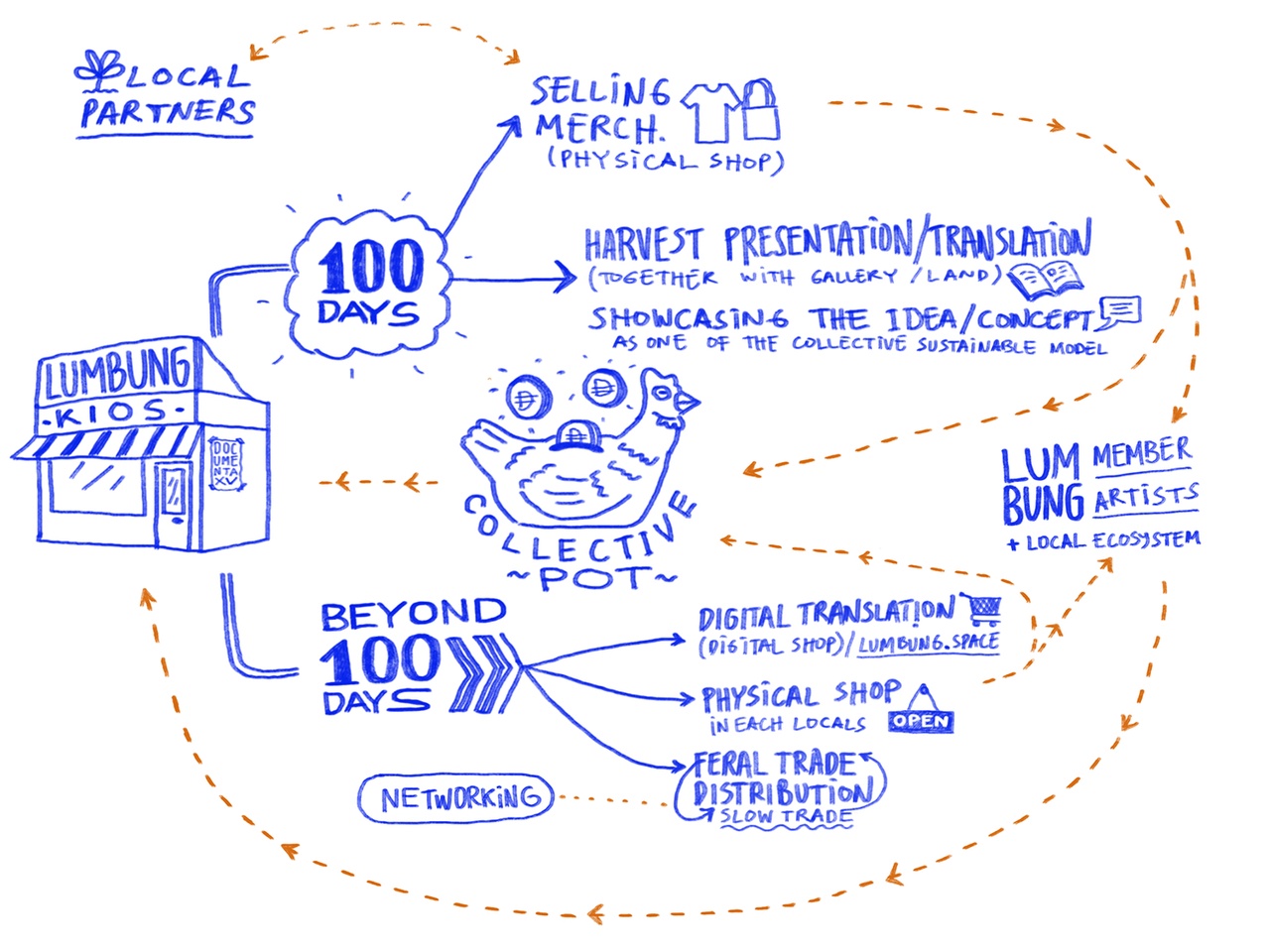

An diesem Punkt muss allerdings auch auf gegenläufige Entwicklungen im künstlerischen Feld hingewiesen werden, die zeitgleich zu dieser Form der Resortisierung stattfinden. Denn parallel zu den hier beschriebenen Resortbildungen bemühen sich mehr und mehr Kunstinstitutionen und Galerien – dies auch im Zuge von Protestbewegungen wie Black Lives Matter – um mehr Diversität und um die verstärkte Integration nicht westlicher Praktiken und Diskurse. Zahlreiche westeuropäische Museen setzen darüber hinaus auf eine längst fällige Revision des westlichen Kanons und richten ihre Sammlungskonzepte entsprechend in postkolonialer Perspektive neu aus. [8] Auch in der Welt der Biennalen, Manifestas und Documentas wird das Decentering von Kunst und Kunstgeschichte mittlerweile großgeschrieben, was sich im Fokus der aktuellen Documenta 15 auf kollektivistisch-aktivistische Praktiken manifestiert, die die Gesetze des westlichen Kunstmarkts weitgehend zu umgehen versuchen.

lumbung Kios, Harvest von / of Angga Cipta, 2022

Nur: Im Schatten dieser begrüßenswerten Öffnungen und Revisionen scheint derzeit ein Umbau der Kunstökonomie vollzogen zu werden, der das genaue Gegenteil von Diversität und Decentering bewirkt, nämlich: den Ausschluss von Minoritäten sowie soziale Homogenität, die Durchsetzung konservativer Agenden und die Fortführung des in Teilen des Kunstbetriebs nach wie vor fest verankerten Prinzips der white supremacy. Das heißt mit anderen Worten, dass parallel zu der progressiven Neuorientierung und Politisierung des künstlerischen Feldes die Weichen für einen konservativen Blacklash gestellt werden. [9] Man könnte noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass die learning and sharing-Emphase der aktuellen Documenta nicht nur eine nachvollziehbare Reaktion auf gegenwärtige Krisen und erodierende Sozialsysteme darstellt. Ihr Vorschlag einer anderen, gemeinschaftlicheren Ökonomie scheint mir vielmehr die eine Seite der Medaille zu sein, auf deren anderer Seite die Verwandlung des Kunstbetriebs in Big Business mit Galerien als gigantischen Medienunternehmen steht. Beide Entwicklungen scheinen unabhängig voneinander zu geschehen, gehören aber in Wahrheit zusammen.

Um Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich gibt es länger schon vielfältige Überschneidungen zwischen den Segmenten „politische Biennale-Kunst“ und „Galerie-Kunst“, wie schon an den von Sammler*innen oder Galerien bezahlten Produktionskosten für Arbeiten auf der Venedig-Biennale abzulesen ist. Auch Gründungen wie die von Ebony L. Haynes geleitete und ausschließlich Schwarze Künstler*innen zeigende Zwirner-Filiale 52 Walker in New York demonstrieren, dass die Agent*innen des Marktes das Diversitätsgebot ökonomisch auszuschlachten verstehen. Mir geht es jedoch vor allem darum, die aus meiner Sicht wenig beachtete Neustrukturierung der Kunstökonomie in den Fokus zu rücken – online und offline –, von der auch progressive Agenden nicht unberührt bleiben.

Eine solche Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hat es zuletzt in den 1990er Jahren gegeben, als parallel zur Konjunktur des Multikulturalismus und der Identitätspolitik eine Restrukturierung der Kunstökonomie erfolgte, im Zuge derer sich der zuvor einzelhändlerisch strukturierte und westlich zentrierte Kunstbetrieb in eine globale visuelle Industrie verwandelte, in der konzernartige Megagalerien dominieren. [10]

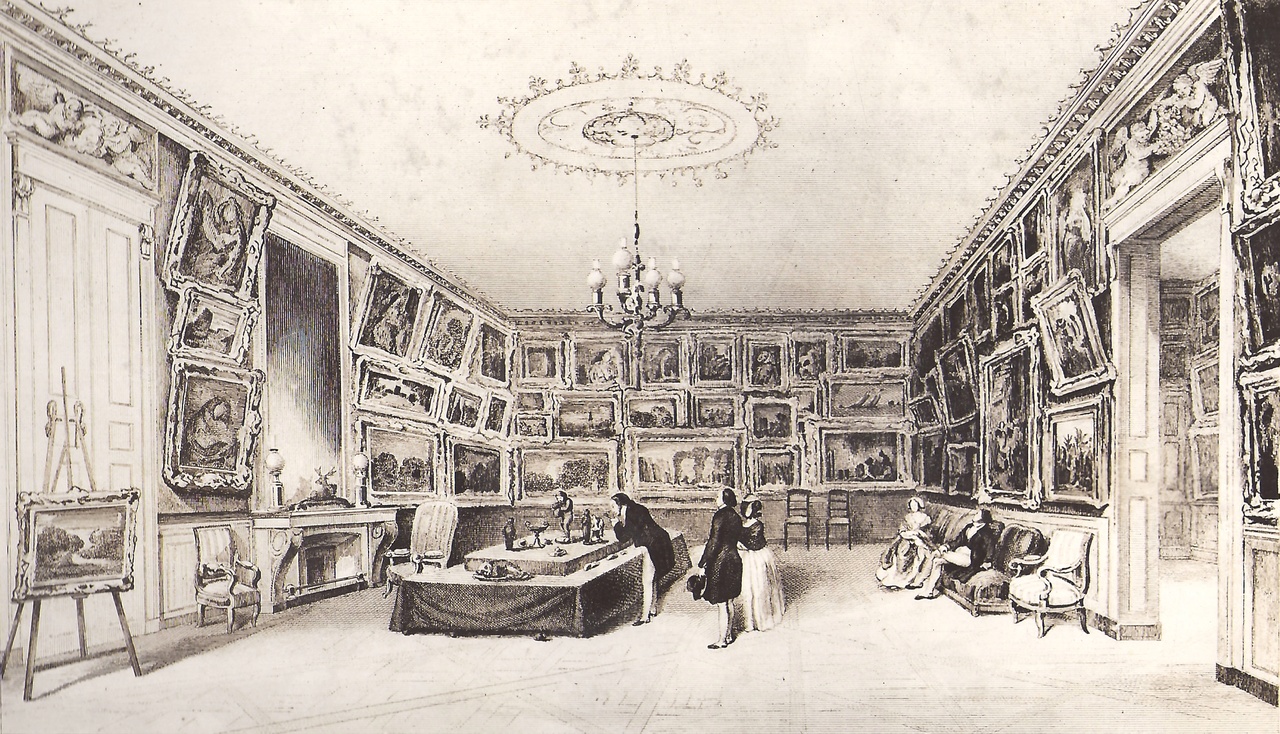

Charles-François Daubigny, „Galerie Durand-Ruel, Paris“, 1845

These 3

Auch aus werttheoretischer Perspektive stellen die Resortbildungen der Kunstwelt einen tiefen Einschnitt dar, zumal vormalige Wertakteur*innen dabei an Bedeutung verlieren.

Dass elitäre Resortbildungen im künstlerischen Feld auch aus einer werttheoretischen Perspektive einen Einschnitt bedeuten, lässt sich mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der westeuropäischen Galerien zeigen. Galerien wie Durand-Ruel (1834–1974) wurden im 19. Jahrhundert nicht zuletzt deshalb in einer Stadt wie Paris gegründet, weil hier auch die anderen Instanzen der Wertproduktion zu finden waren (also Künstler*innen, Kritiker*innen und Kunstinstitutionen). Seit dem späten 19. Jahrhundert haben folglich Kunsthändler*innen den intensiven Austausch mit anderen Wertakteur*innen als mindestens ebenso wesentlich für ihre wertbildende Arbeit angesehen wie den engen Kontakt zu zahlungskräftigen Sammler*innen. Inzwischen scheinen sich jedoch – und dies gilt vor allem für das Blue-Chip-Segment des Kunsthandels – die Prioritäten verschoben zu haben: Als entscheidender Faktor für gutes Business wird nun die physische Nähe zu wohlhabenden Kund*innen betrachtet, und genau das bietet das Resort. Kritiker*innen würden an diesem Ort – vergleichbar dem schweren Stand der Kritik in den Instagram-Bubbles – mit ihren potenziellen Einwänden nur unnötig Sand ins Getriebe streuen. Nebenbei bemerkt könnte man die derzeit viel diskutierten Freeports nicht zuletzt deshalb als Vorläufer des Resorts betrachten, weil es sich auch bei diesen in unmittelbarer Nähe zu Flughäfen wie dem Genève Aéroport entstandenen Kunstlagern um schwer zugängliche und in dieser Hinsicht resortähnliche Orte handelt. [11] Hinter verschlossenen Türen (und damit unter Ausschluss der Kunstöffentlichkeit) werden hier Kunstwerke aufbewahrt und steuerfrei gehandelt. In den Freeports scheint mir die seit der Pandemie gängig gewordene Praxis des private viewing in einem größeren Maßstab realisiert und zur Norm zu werden. Denn auch das private viewing ist exklusiv und nur Stammkund*innen vorbehalten. Alle anderen, die nicht zur globalen Geldelite gehören, wissen davon nichts und bleiben außen vor.

Nur geht das Luxus-Kunstresort noch einen Schritt weiter als private viewing und Freeport, weil es den Händler*innen und ihren oft per Privatjet einfliegenden Kund*innen das Zelebrieren eines gewissen Lebensstils im exklusiven Rahmen ermöglicht. Die gemeinsam im Resort verbrachte Zeit wird natürlich für Vertrauens- und Wertbildungsmaßnahmen genutzt. Dem Philosophen Martin Hartmann zufolge fassen Menschen insbesondere dann Vertrauen zueinander, wenn sie „im gleichen institutionellen Regime“ zu Hause sind. [12] Das heißt: Wer einen anderen Klassenhintergrund hat und/oder über weniger Geld verfügt sowie nicht den üblichen weltläufigen Habitus an den Tag legt, dem wird prinzipiell weniger Vertrauen entgegengebracht. Und umgekehrt sorgt die soziale Homogenität des Resorts, in dem wohlhabende Menschen unter sich bleiben, dafür, dass in ihnen kein Misstrauen aufkommt. Im Gegenteil: Soziale Ungleichheiten und Armut werden im Resort ausgeblendet, was reibungslose Transaktionen verspricht. Im Resort gibt es keine Störfaktoren mehr, die den Kunstdeal gefährden könnten. [13] Man begegnet einander vielmehr in entspannter Atmosphäre, als wäre man im Urlaub. Und da das Portemonnaie in dieser Zeit bekanntlich locker sitzt, sind gute Verkäufe im Resort vorprogrammiert.

Geneva Freeports, 2016

These 4

Die Resortisierung der Kunstwelt hat einen erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit zur Folge, der sich auf unser bisheriges Kunstverständnis auswirkt.

Kürzlich war ich in Monaco, um mir die dortigen Galeriefilialen respektive Showrooms von Hauser & Wirth und der Galerie Johann König anzusehen. In beiden Fällen wirkten die Räumlichkeiten eigentümlich verwaist, wie in Erwartung einer Kunstszene, die in Monaco schon aufgrund der exorbitant hohen Lebenshaltungskosten nicht zu Hause sein kann. An Monaco fiel mir zudem unangenehm auf, dass dieser Kleinstaat – bekanntermaßen eine Oase für reiche Steuervermeider*innen – seinen Bewohner*innen kaum öffentlichen Raum wie Parks oder Plätze zur Verfügung stellt. Jeder Quadratmeter ist mit dicht aneinandergedrängten Hochhäusern mit Luxuswohnungen zugepflastert. Der restliche Platz ist Baukränen oder Schnellstraßen vorbehalten. Als zentrale öffentliche Attraktion in diesem dystopischen Ambiente fungiert das berühmte Casino Monte-Carlo, vor dem sich Schaulustige versammeln, die den Ferraris beim Parken zusehen.

Die in den 1990er Jahren bereits konstatierte „Privatisierung der Öffentlichkeit“ scheint mir in Monaco nicht zuletzt deshalb auf die Spitze getrieben zu werden, weil hier Luxusimmobilien und Luxusstores den öffentlichen Raum aggressiv für sich vereinnahmen. Wer kein*e Millionär*in ist, der*die hat in dieser Stadt keinen Ort.

Nun haben sich derartige Luxusenklaven offenkundig von dem Habermas’schen Ideal einer funktionsfähigen Öffentlichkeit inklusive sozialstaatlicher Absicherung weit entfernt. [14] Zwar war auch die alte „kritische Öffentlichkeit“, wie sie Jürgen Habermas favorisierte, in einen problematischen, weil nationalstaatlichen Rahmen eingelassen. Sie war zudem geprägt von kolonialem Denken und heteronormativen Prämissen. Doch trotz ihrer Defizite und Ausschlüsse stellte diese Öffentlichkeit immerhin einen Rahmen dar, innerhalb dessen ihre Mängel diskutierbar wurden und theoretisch hätten ausgeräumt werden können. Resorts wie Monaco scheinen mir hingegen paradigmatisch für einen erneuten Strukturwandel – speziell der Kunstöffentlichkeit – zu sein, in dessen Folge weltbeherrschende Galerieunternehmen die Wertbildung unter Ausschluss zahlreicher bisheriger Wertakteur*innen allein vorantreiben. Im Grunde vollzieht sich im Resort derselbe pandemiebedingte Rückgang an öffentlichen Diskussionen und Auseinandersetzungen, der schon während der Lockdowns zu beobachten war. Da Eröffnungen und die dazugehörigen sozialen Interaktionen in diesen Phasen ausblieben und online – einmal abgesehen von den dort auch zu habenden positiven Gemeinschaftserfahrungen – mehr und mehr Hate Speech und Mobbing regieren, blieben Diskussionen über die Relevanz von künstlerischen Praktiken aus. Dies gefährdete ihre Glaubwürdigkeit und somit auch ihre Wertgrundlage. Im weitgehenden Verzicht auf Debatten deutete sich aber auch die Möglichkeit an, dass Wertbildungsprozesse in Zukunft ohne derartige Diskurse vonstatten gehen könnten.

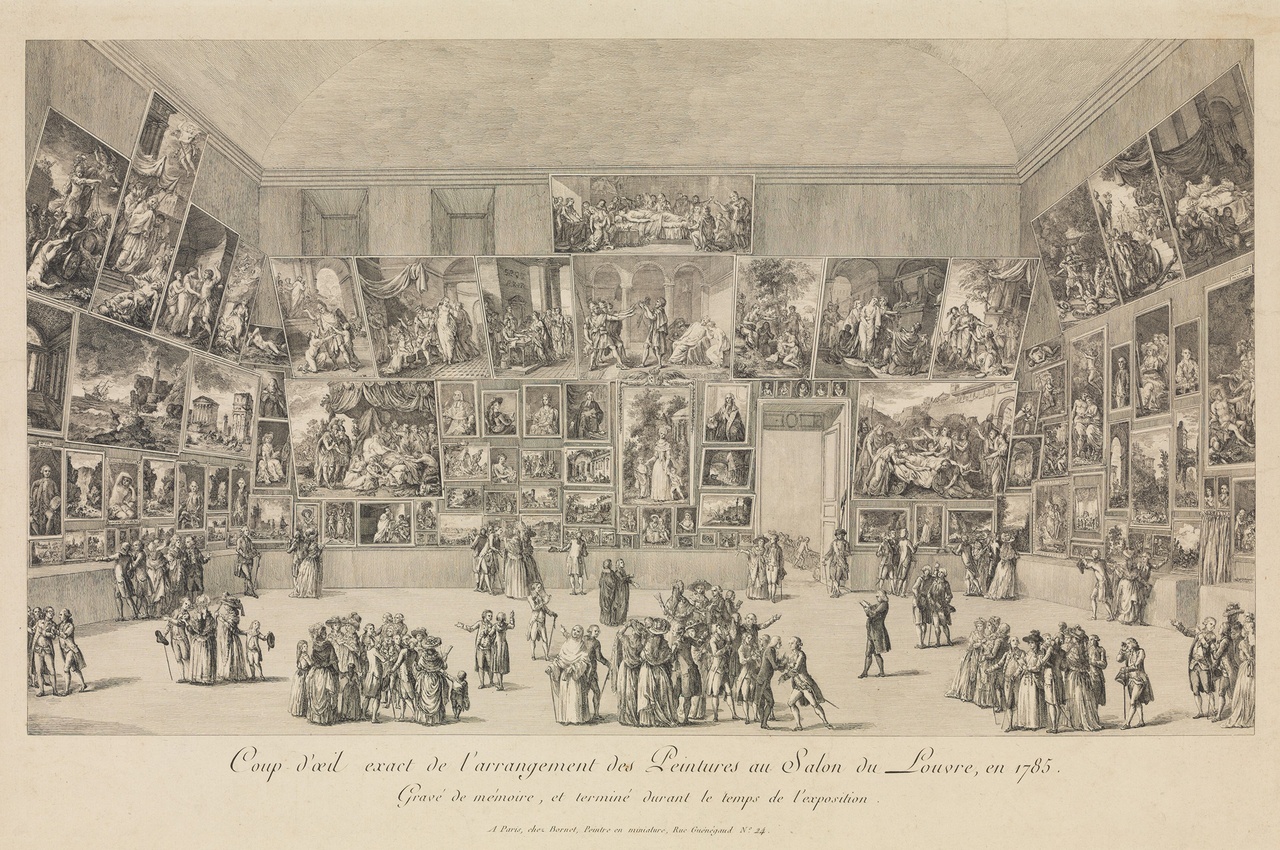

Vergleicht man darüber hinaus das homogene und durchgehend sozial privilegierte Resortpublikum mit der traditionellen Kunstöffentlichkeit, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert herausgebildet hat, dann mutet letztere geradezu hybrid und pluralistisch an. Thomas Crow zufolge hatten die ersten Pariser Salons ein ausgesprochen heterogenes Publikum, das sich durch eine gewisse soziale Mobilität auszeichnete. [15] Im Resort ist von dieser Pluralität nichts mehr übriggeblieben, denn hier dominieren die Mitglieder jener „global class of asset owners“, in deren Händen der Wohlstand Jamie Merchant zufolge derzeit kulminiert. [16] Bedenkt man zudem, dass die Idee der „modernen Kunst“ historisch gesehen unmittelbar auf das Ideal ihrer öffentlichen Zugänglichkeit bezogen war, dann wird deutlich, dass die Tendenz zur Resortisierung der Kunstwelt auch Auswirkungen auf unser Kunstverständnis haben muss. Angesichts der nur aus wohlhabenden Menschen bestehenden Öffentlichkeit des Luxusresorts könnte man tatsächlich fragen, ob man es in einer solchen Ökonomie überhaupt noch mit Kunst im modernen Sinne zu tun hat. Oder muss ein anderer Name für das dort Präsentierte und Gehandelte gefunden werden?

Pietro Antonio Martini, „Salon de Paris“, 1785

Crow zufolge zeichnete sich das Publikum der ersten Salons im 18. Jahrhundert durch große Diskussionsbereitschaft und hohen Bewertungseifer aus. Dieses Publikum hat sich, so Crow, erst in dem Moment in eine veritable Öffentlichkeit verwandelt, da es künstlerische Praktiken rechtfertigte und bewertete. [17] Somit ist die Herausbildung einer Kunstöffentlichkeit abhängig von deren Fähigkeit, begründete Werturteile zu fällen. Und umgekehrt ist ein Publikum, das keine begründeten Wertzuschreibungen mehr vorzunehmen vermag, nicht imstande, eine Öffentlichkeit zu bilden. Vergleichbar den digitalen Plattformen scheint es sich auch bei den Resorts um „konkurrierende Öffentlichkeiten“ zu handeln, in denen quantitative Kriterien den Ton angeben. [18] Während es in den Sozialen Medien die Anzahl der Likes und Follower*innen ist, die den Wert begründet, sind im Resort die „fiktionalen Erwartungen“ hinsichtlich zukünftiger Wertsteigerungen ausschlaggebend. [19] In beiden Sphären, ob auf Instagram oder im Luxusresort, scheint mir jedenfalls die Bedeutung des Symbolwerts, den ja andere Marktakteur*innen andernorts aushandeln, mehr und mehr in den Hintergrund zu treten.

These 5

Wer nicht auf Instagram ist, gerät womöglich in Vergessenheit.

Dass sich im Kunstbetrieb derzeit kaum jemand für Internetabstinenz entscheidet – und dies trotz der allgegenwärtigen Kritik an den Machenschaften der Plattformunternehmen –, hängt meines Erachtens mit den Risiken zusammen, die digitale Enthaltsamkeit mit sich bringt. [20] Vor allem Kunstproduzent*innen, die erst am Anfang ihrer Karriere stehen, tun tatsächlich gut daran, sich auf Instagram zu promoten. Denn andernfalls laufen sie Gefahr, in den Augen der anderen User*innen – also fast aller Kunstbetriebsmitglieder – nicht zu existieren. Es droht die Möglichkeit, dass ihre Arbeit aus dem kollektiven Gedächtnis der Kunstwelt verschwindet und keinerlei Aufmerksamkeit und Wertschätzung mehr erfährt. Auch weil es seit dem Beginn der Pandemie kaum noch Gelegenheiten gab, sich auf Eröffnungen oder bei anderen Veranstaltungen zu zeigen, haben zahlreiche Akteur*innen ihren Arbeitsschwerpunkt verstärkt in die Sozialen Medien verlegt, wo sie nun unentwegt posten. Dass sie auf diese Weise den Traum der Plattformunternehmen von exzessiven Nutzern in Erfüllung gehen lassen, wird nach meiner Beobachtung unter den User*innen (zu denen ich auch selbst gehöre) kaum thematisiert. [21] Dass man sich freiwillig einem mehr als fragwürdigen Plattformunternehmen unterwirft, wird womöglich als geringeres Übel im Vergleich zu der Gefahr eines In-Vergessenheit-Geratens angesehen. Zwar hat der Cambridge-Analytica-Skandal bei Facebook, wie es Rambatan und Johanssen festhalten, zu einer Art detachment der User*innen von dieser Plattform geführt. [22] Doch trotz dieses Entfremdungsmoments wird fröhlich weitergepostet.

Bei den Onlineauftritten von Künstler*innen fällt zudem auf, dass sie grundsätzlich mehr Likes ernten, wenn sie neben ihren Werken posieren. Die von mir in einem anderen Zusammenhang konstatierte Personalisierung von allem und jedem in der Celebrity-Kultur hat durch die Sozialen Medien offenkundig ein neues Ausmaß erreicht. [23] So posteten während der Venedig-Biennale dieses Jahr zahlreiche Galerien Fotos von „ihren“ Künstler*innen, wie sie zufrieden grinsend neben ihren Werken auf der Biennale stehen. Einmal abgesehen davon, dass auf diese Weise der Mehrwert einer Ausstellungsbeteiligung von den Galerien direkt abgeschöpft wurde, erhöhten diese Inszenierungen auch die Glaubwürdigkeit der gezeigten Wertprodukte. Denn letztere gingen nun sichtbar auf eine einmalige Schöpferin zurück, die deren Unikatstatus mit ihrer Anwesenheit demonstrativ beglaubigte. Als singuläre Urheber*innen ihrer Werke standen die Künstler*innen für deren Einmaligkeit ein, die sie ja erst zu einer Ware der besonderen Art macht. Die Kehrseite dieser Sichtbarkeit ist jedoch einmal mehr, dass sich die Künstler*innen auf Instagram neben ihrem Werk stehend als ein „konsumierbares Objekt“ darstellen. [24] Aber auch hier gilt wahrscheinlich, dass die Gefahr des Konsumiertwerdens im Vergleich zu der Gefahr des Unsichtbarbleibens als weniger schwerwiegend betrachtet wird. Zudem ist der Hang zur Selbstinszenierung ja in der Kunstwelt kein neues Phänomen – man denke nur an Dalí oder Warhol, zwei Pioniere der medialen Selbstdarstellung. Nur waren diese Künstler mit den Realitäten einer aufkommenden Mediengesellschaft konfrontiert, zu der sie sich ins Verhältnis setzen konnten, während die Künstler*innen heute von Instagram, also vom Wohlwollen eines weltbeherrschenden Konzerns und eines Algorithmus, abhängig sind. Aber zugleich kann es natürlich auch Teil der künstlerischen (oder kritischen) Arbeit sein, seine Produkte auf Instagram gewitzt zu bewerben und in Szene zu setzen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

Dass die Sozialen Medien speziell den Akteur*innen der Kunstwelt attraktiv erscheinen, hängt allerdings auch mit deren Potenzial zusammen, an den traditionellen Anerkennungsinstanzen und Gatekeepern vorbei Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu generieren. [25] Eben weil Soziale Medien im Vergleich zu den traditionellen Kunstinstitutionen sozial durchlässiger sind und nicht in gleichem Maße über Gatekeeping, Selektion und Ausschluss funktionieren, können sie als Triebfedern der derzeit zu Recht geforderten Diversifizierung angesehen werden. Auch die Stimmen jenseits des viel zitierten Globalen Nordens können hier Gehör finden. Während die Teilnahme am analogen Kunstgeschehen zudem das Durchlaufen anstrengender und zuweilen demütigender Initiationsrituale voraussetzt, sind online vielfältige Selbstentwürfe möglich, und es können sich Communities herausbilden, die „away from screen“ auf Widerstand stoßen und/oder diskriminiert würden. [26] Auf der einen Seite steht also die Möglichkeit einer emanzipatorisch-transgressiven Nutzung der Sozialen Medien, deren flipside jedoch die Überantwortung der eigenen Daten an ein aus ihnen Profit schlagendes Plattformunternehmen ist, das zudem noch an der Schwächung der rechtsstaatlichen Ordnung massiv mitwirkt. [27] Selbst Internetapologeten der ersten Stunde wie Geert Lovink weisen inzwischen darauf hin, dass von dem ursprünglichen emanzipatorischen Versprechen des Internets nicht viel übrig geblieben ist. [28] Tatsächlich haben Plattformunternehmen wie Instagram oder Facebook eine durch und durch ökonomisierte und regulierte, also eine resortähnliche Sphäre geschaffen.

KÖNIG MONACO Showroom, Villa Nuvola

These 6

Die Resortisierung der Kunstwelt steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Finanzialisierung der Ökonomie, da in beiden Fällen von der Produktion abstrahiert wird.

Die Resortbildungen, wie sie uns derzeit im künstlerischen Feld online (in Form von Instagram-Bubbles) oder offline (an Orten wie Monaco, Menorca, Aspen etc.) begegnen, hängen unmittelbar mit Entwicklungen auf der Makroebene zusammen, die gewöhnlich als „Finanzialisierung“ der Ökonomie bezeichnet werden. [29] „Finanzialisierung“ bedeutet, dass der Profit losgelöst von productive activities und zunehmend über financial channels generiert wird, dass Profit also auf der Grundlage einer Abstraktion von der Produktion entsteht. [30] Zwar versuchen zahlreiche Unternehmen Jamie Merchant zufolge auch weiterhin, Mehrarbeit aus ihren Mitarbeiter*innen für weniger Geld herauszupressen. Nur: Von diesen Konflikten, die die Organisation von Arbeit und Arbeitszeit betreffen, bleiben die Prozesse der Finanzialisierung weitgehend unberührt. In einer finanzialisierten Ökonomie wird Vermögen nicht auf der Basis von Arbeitsleistungen, sondern auf Grundlage von „revenue generating assets“ (Merchant) angehäuft. Das heißt: In einer asset economy geraten all jene ins Hintertreffen, die ihren Lohn oder ihre Honorare durch Arbeit erwirtschaften. [31] Soziale Ungleichheit entsteht in der asset economy dadurch, dass nur die asset owners zu Wohlstand kommen, der zudem schneller wächst als Inflation oder Löhne. Und zu diesen asset owners sind natürlich auch die Kunstsammler*innen zu zählen, da der Besitz eines Kunstwerks im Idealfall auch Wertzuwächse verspricht, die weit über die returns of labour hinausgehen.

Man könnte aber auch umgekehrt argumentieren, dass sich die global class of asset owners genau deshalb für den Besitz von Kunstwerken interessiert, weil letztere aufgrund ihres spekulativen Wertsteigerungspotenzials wie assets funktionieren, aber doch keine assets tout court sind. Im Unterschied zu assets haben sich Kunstwerke nicht gänzlich von ihrer Produktionssphäre abgelöst – im Gegenteil: Speziell das materielle Kunstwerkunikat vermag zu suggerieren, dass die für es aufgewendete künstlerische Arbeit in ihm irgendwie gespeichert sei. Man könnte deshalb sagen, dass Kunstwerke die in einer finanzialisierten Ökonomie verdrängte Arbeitswirklichkeit ins Spiel bringen – und zwar mal mehr und mal weniger unmittelbar. Dies gilt selbst noch für immaterielle NFTs, die schon dem Namen nach (non fungible tokens) nicht austausch- und ersetzbar sein sollen. Mit ihrer Originalitätsbehauptung orientieren sich NFTs am Unikatstatus des Kunstwerks. Wie beim Kunstwerk wird die Wertbehauptung auch hier durch den Verweis auf jeweils einmalige Urheber*innen abgestützt.

Und weil sowohl NFTs als auch andere Kunst- und Medienformen auf eine singuläre Autorin und deren spezifische künstlerische Arbeit zurückgehen, haftet ihnen ein residueller Arbeitsbezug an, den Finanzprodukte längst von sich abgespalten haben. Aus dieser Sicht betrachtet, sind Kunstwerke aus zwei Gründen attraktiv für den asset owner: Weil sie erstens eine spekulative Wertsteigerung verheißen, die über die returns from labour hinausgeht und weil sie zweitens die in einer finanzialisierten Ökonomie verdrängte Arbeitswirklichkeit aufrufen. Besser noch: Kunstwerke bringen Arbeitswirklichkeiten (sichtbar oder latent) ins Spiel, ohne die für die Vermögenden unangenehmen Begleiterscheinungen (wie Streiks oder die Forderung nach höheren Löhnen).

Shl0ms, „$CAR“, 2022, Videostill

Was Finanz- und Kunstwelt jedoch strukturell immer ähnlicher werden lässt, ist ihr verstärkter Fokus auf das Distributionsgeschehen, ob an der Börse oder in der Auktionssphäre. Analog zu den Monopolbildungen, wie sie den digitalen Kapitalismus auszeichnen, wird auch die kommerzielle Kunstwelt (und Kunstresorts im Speziellen) von einer „sehr kleinen Zahl sehr großer Unternehmen“ beherrscht, die „den Zugang zu Gütern, Dienstleistungen und Infrastruktur“ kontrollieren. [32] Tatsächlich sind es nur wenige Megaplayer, die die Kunstresorts dominieren und dort über Ein- und Ausschlüsse entscheiden. Im Rückgriff auf die Terminologie des Soziologen Philipp Staab könnte man Kunstresorts wie Hauser & Wirth Menorca als „proprietäre Märkte“ à la Amazon charakterisieren: Denn so wie bei Amazon sind auch im Resort Marktbildung und Marktzugang das Entscheidende. Der*die Inhaber*in des Marktplatzes hat die Macht, andere Marktteilnehmer*innen zuzulassen und die Höhe seiner*ihrer Provision festzulegen. Nicht nur die Luxusresorts der Kunstwelt scheinen den proprietären Marktplätzen der digitalen Sphäre zu gleichen. Naheliegenderweise sind auch online in der Kunstwelt proprietäre Märkte nach dem Vorbild von Amazon entstanden, so etwa die digitale „Platform“ der Megagalerie Zwirner, auf der von zwölf kleineren New Yorker Galerien angebotene Arbeiten präsentiert und verkauft werden. Zwirner stellt den jüngeren Kolleg*innen sein Distributionssystem und seine Kund*innen zur Verfügung und enthält im Gegenzug eine Provision für die von ihm vermittelten Verkäufe. Auf eine Win-win-Situation für Zwirner läuft es auch deshalb hinaus, weil die Plattform der Galerie kostenlos Nachschub und neue Kontakte verschafft.

Indessen sind Onlinegalerien wie Zwirners Platform nicht als reine proprietäre Märkte anzusehen. Dafür ist das Band zwischen ihnen und den Arbeiten ihrer Künstler*innen zu stark, da sie schließlich von deren Ware abhängig sind, sie dringend benötigen. Nur scheint der Akzent mehr und mehr auf der „effizienten Verteilung der hergestellten Güter“ zu liegen, und genau dazu eignen sich die Online- und Offlineresorts hervorragend. [33] Die Produzent*innen hingegen – ob man sich von ihnen nun Kunst oder Kritik verspricht – scheinen in dieser Distributionssphäre eine zunehmend untergeordnete Rolle zu spielen. Wobei auch hier eine Hierarchie besteht: Da vor allem markterfolgreiche Künstler*innen mit ihren Arbeiten den Rohstoff des Kunstresorts liefern, sind sie hier schon deshalb willkommen, weil sie als leibhaftige Garanten für die Wertform ihres Produktes einstehen: Mehr noch, Künstler*innen fungieren im Resort als Stellvertreter*innen der an dieser Stelle verdrängten Produktionsbedingungen. Was Kritiker*innen betrifft – deren flankierende Bedeutungsproduktionen haben im Resort sicherlich an Bedeutung verloren, obwohl einige von ihnen dort auch dann gern gesehene Gäste sind, wenn sie anschließend, etwa nach einem Event des Sammlers Dakis Joannou auf Hydra, euphorische Berichte auf Instagram posten.

Vor diesem Hintergrund kann man sich natürlich fragen, was es für „die Kunst“ bedeutet, wenn sie verstärkt zwischen digitalen Bubbles und Luxusresorts zirkuliert. Was heißt es für den Wert der Kunst, wenn der Einfluss vormaliger Wertakteur*innen innerhalb der Nichtöffentlichkeit des Resorts schwindet? Und wie wirkt sich der Siegeszug quantitativer Kriterien (wie Anzahl der Likes und Follower*innen oder Marktpreise) bei gleichzeitigem Rückgang von Kontextwissen auf das als wertvoll Erachtete aus? Kürzlich unterhielt ich mich mit ein paar befreundeten Kritiker*innen und Künstler*innen über das mit der Resortisierung der Kunstwelt einhergehende neue Wertregime. Wir fragten uns, ob künstlerische Produktion mangels Publikum und differenzierter Kritik im Resort vielleicht selbst wieder diskursiver werden muss, ihre Bedeutungs- und Kontextproduktion also selbst in die Hand nehmen sollte. Angesichts der strukturellen Annäherung zwischen assets und Kunstwerken überlegten wir zudem, ob Künstler*innen nicht den Unterschied, den ihre Arbeiten unter dieser Bedingung von Annäherung machen, stärker hervorheben müssten. Es wurde deutlich, dass der gegenwärtige Umbau der Kunstökonomie ein Überdenken sämtlicher Vorannahmen, Werkzeuge und Verfahren sowohl bei Künstler*innen als auch bei Kritiker*innen erfordert. Ein solches Reset ist selbstredend nicht sofort zu haben und braucht Zeit. Bis dahin kann man nur versuchen, den erneuten Strukturwandel des Kunstbetriebs in all seinen Facetten weiter zu analysieren. Vielleicht liegt hier auch ein Betätigungsfeld für die im Resort geschwächte Kritik: Indem sie die Resortisierungstendenzen in den unterschiedlichen Segmenten der Kunstwelt verfolgt, könnte sie sich jenseits einer schnellen Evaluierungsinstanz und jenseits einer bloßen Lieferantin von apologetischen Bedeutungsgirlanden behaupten.

Isabelle Graw ist Herausgeberin von Texte zur Kunst und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021) und Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022).

Image credits: 1. Courtesy of the artist and Meyer Riegger Berlin, Karlsruhe, Basel; 2. Courtesy of Hauser & Wirth, photo Daniel Schäfer; 3. Courtesy of documenta fifteen; 4. © Durand-Ruel & Cie., courtesy of Archives Durand-Ruel; 4. Fred Merz | Lundi13; 6. A. Hyatt Mayor Purchase Fund, Marjorie Phelps Starr Bequest, 2009; 7. Courtesy of KÖNIG GALERIE Berlin, Seoul, Vienna, photo Christoph Philadelphia; 8. Courtesy of the artists

Anmerkungen

| [1] | Es sei denn, sie leben in Ländern wie Russland, wo jüngst Facebook und Instagram abgeschaltet wurden. |

| [2] | Vgl. „Das Unbehagen ist ein erster Ansatzpunkt“, Interview mit der Soziologin und Sozialpsychologin Vera King zum Auftakt der Tagung „Das vermessene Leben“, in: https://aktuelles.uni-frankfurt.de/gesellschaft/das-Unbehagen-ist-ein-erster-Ansatzpunkt/. |

| [3] | Allerdings könnte man „Likes“ auch als Pendants zu den Empfehlungen der Peers in der analogen Sphäre ansehen, die für Wertbildungs- und Anerkennungsprozesse von großer Bedeutung sind. Aber selbst wenn man Likes als Empfehlungen im digitalen Gewand versteht, lassen sie doch – im Unterschied zur Empfehlung – keine differenzierte Begründung zu. Das heißt: Wenn nur Likes darüber entscheiden, wie meine Aktien stehen, gerät das, was in meiner Arbeit inhaltlich auf dem Spiel steht, ins Hintertreffen. |

| [4] | Vgl. Steffen Mau, Das metrische Wir. Über die Quantifizierung des Sozialen, Berlin 2017. |

| [5] | Vgl. Isabelle Graw, „Der Symbolwert oder: Der Preis des Preislosen“, in: Dies., Der große Preis, Köln 2008, S. 31–35. |

| [6] | Vgl. Lisa Schiff, „As an Art Advisor, I’ve watched ,Meme Art‘ Destroy all Logic in the Art Market. Here’s what we can do about it“ artnet, 15. Juni, 2022. |

| [7] | Diese zwei pandemiebedingten „structural changes“ – also die Ausweitung des Onlinehandels und die Investition in „physical gallery space – including in second home locations such as the Hamptoms, Aspen and Menorca“ werden auch von Melanie Gerlis in „Collecting Updates“ festgehalten, vgl. Melanie Gerlis, „Art galleries stage strong post-Covid recovery“, Art Basel-UBS report finds. Onlineausgabe der Financial Times, 9. September 2021, https://www.ft.com/content/79358b90-8c71-4242-b583-2fd192366746?shareType=nongift. |

| [8] | Parallel dazu schreitet jedoch die Privatisierung der Museen auch in Deutschland weiter voran, die aus finanziellen Gründen verstärkt mit Privatsammler*innen kooperieren und gelegentlich auch als Marktakteure in der Auktionssphäre auftreten. Museen sind von den Effekten der Resortisierung offenkundig nicht ausgenommen. |

| [9] | Zuletzt hat Ben Davis im Interview mit Ben Koditschek darauf hingewiesen, dass die Verwandlung des Kunstmarkts in „Big Business“ in zeitlicher Übereinstimmung mit dem verstärkten Engagement der „Non Profit Sphere“ für „institutional critique, community based art and questions about representations“ erfolgt sei. Seine These, dass die Politisierung des Kunstbetriebs eine kompensatorische Funktion habe, scheint mir durchaus bedenkenswert zu sein. Vgl. „The Relationship Between Art and Politics Is Shifting, An Interview with Ben Davis“, in: https://jacobin.com/2022/06/art-politics-nft-museum-worker-unions-cultural-appropriation. |

| [10] | Vgl. hierzu Graw, „Die Kunstwelt als Visualität und Bedeutung herstellende Industrie“, in: Dies., Der große Preis, S. 152–154. |

| [11] | Vgl. hierzu auch die ARTE-Doku: Schätze unter Verschluss – Das System Freeport, 2021. |

| [12] | Vgl. Martin Hartmann, Die Praxis des Vertrauens, Berlin 2011, hier: S. 467. |

| [13] | Die HBO-Fernsehserie The White Lotus hat anschaulich gemacht, wie sich Klassenkonflikte, Exotisierung und rassistische Diskriminierung im Resort fortschreiben. Diese Erscheinungen offenbaren sich in der Serie vor allem in Gestalt der massiven Konflikte, die zwischen den (weißen) Gästen und den Hotelangestellten – oft People of Color – bestehen. Das Resort wird nicht etwa als ein von sozialen Konflikten verschonter Ort, sondern als eine Zone dargestellt, in der sich gesellschaftliche Antagonismen prismatisch verdichten. |

| [14] | Vgl. Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Frankfurt/M. 1990. |

| [15] | Vgl. Thomas E. Crow, „The Salon brought together a crude mix of classes and social types“, in: Ders., Painters and Public Life in Eighteen Century Paris, Yale University Press 1985, S. 1–22, hier: S. 1. |

| [16] | Vgl. Jamie Merchant, „Endgame: Finance and the Close of the Market System“ , in: The Brooklyn Rail, Field Notes, März 2022. |

| [17] | Vgl. Crow, S. 5: „But what transforms that audience into a public, that is, a commonality with a legitimate role to play in justifying artistic practice and setting value on the products of this practice.“ |

| [18] | Jürgen Habermas, „Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der Öffentlichkeit“, in: Martin Seeliger/Sebastian Sevignani (Hg.), Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit?, Leviathan Sonderband 37/2021, Baden Baden 2021, S. 470–500. |

| [19] | Vgl. Jens Beckert, Imaginierte Zukunft. Fiktionale Erwartungen und die Dynamik des Kapitalismus, Berlin 2018. |

| [20] | Die folgenden Überlegungen haben enorm von meinem Austausch mit Merlin Carpenter profitiert, der die Entscheidung getroffen hat, nicht auf Instagram oder Facebook zu sein. Für eine Kritik an Plattformunternehmen siehe: Joseph Vogl, Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, München 2021; Philipp Staab, Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit, Berlin 2021; Urs Staehli, Soziologie der Entnetzung, Berlin 2021. |

| [21] | Bonni Rambatan/Jacob Johanssen, „Networks and Psyches: Unleashed and Restrained“, in: Dies., Event Horizon: Sexuality, Politics, Online Culture, and the Limits of Capitalism, Winchester 2021, hier: S. 36. |

| [22] | Vgl. ebd. |

| [23] | Vgl. Graw, „Marktreflexive Gesten in der Celebrity Kultur“, in: Der große Preis. 2008, S. 163–226. |

| [24] | Rambatan/Johanssen, S. 8. |

| [25] | Es ist oft darauf hingewiesen worden, dass die Macht von Gatekeepern und Expert*innen online schwindet. Dies scheint mir sowohl mit Vorteilen als auch mit Nachteilen verbunden zu sein. Denn einerseits muss heute niemand mehr darauf warten, bis ihm jemand die Türen öffnet, damit er oder sie etwas publizieren darf. Jede*r kann seine*ihre Gedanken/Überlegungen online zum Besten geben. Andererseits hat aber auch Habermas Recht mit seiner Bemerkung, dass Autorschaft etwas sei, was erlernt werden muss. Ohne die Filterinstanzen eines Lektorats oder Redigats können bekanntlich wilde Hasstiraden, Verschwörungstheorien und jede Menge Fake News online verbreitet werden. Vgl. hierzu auch Habermas, „Überlegungen und Hypothesen zu einem erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit“. |

| [26] | Vgl. hierzu die Aussagen von Legacy Russell im Gespräch mit mir, in: „Bodies That Glitch. A Conversation Between Legacy Russell and Isabelle Graw“, in: Texte zur Kunst, online, 23. Dezember 2020. |

| [27] | Vgl. Zum Problem der Schwächung der rechtsstaatlichen Ordnung durch die Plattformunternehmen vgl. auch Vogl. |

| [28] | Vgl hierzu Rambatan/Johanssen, S. 36. |

| [29] | Vgl. Greta Krippner, „The Financialization of the American Economy“, in: Socio-Economic Review, 3, 2005, S. 173–208. |

| [30] | Vgl. Merchant. |

| [31] | Lisa Adkins/Melinda Kooper/Martin Konings, The Asset Economy. Property Ownership and the New Logic of Inequality, Oxford 2020. |

| [32] | Vgl. Staab, S. 20. |

| [33] | Vgl. ebd. S. 45. |