Isabelle Graw widmet sich aus werttheoretischer Sicht dem kunsthistorischen Moment, in dem die Skulptur Anfang der 1960er Jahre zum Objekt mutiert. Zugleich bleiben diese Objekte jedoch weiterhin „besondere Objekte“ (Donald Judd), wie Graw am Beispiel von zwei Arbeiten aus dem Jahr 1961 ausführt. In beiden Werken zeigt sich ihr zufolge die besondere Wertform des Kunstobjekts dadurch, dass sie die Gegenwart diverser Spuren von künstlerischer Arbeit in ihrem Innenraum beschwören. Doch in demselben Maße, wie bei Piero Manzoni und Robert Morris die zentrale ideologische Operation des Kunstobjekts greifbar wird, wird sie in Graws Perspektive auch konterkariert.

VORHABEN.

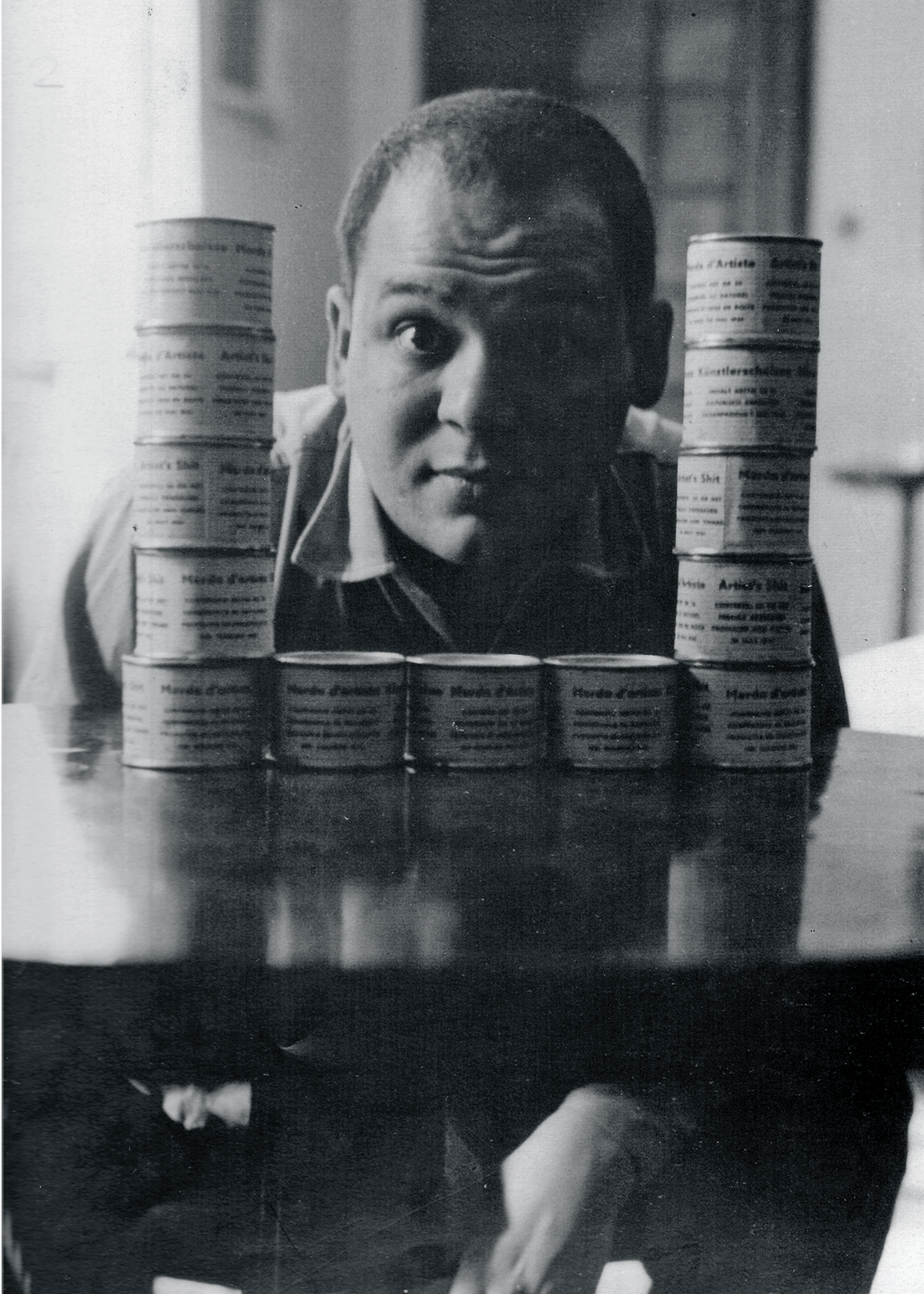

Im Folgenden werde ich zwei Arbeiten aus dem Jahr 1961 – Piero Manzonis Merda d’artista und Robert Morris’ Box with the Sound of Its Own Making – als werttheoretische Demonstrationsobjekte diskutieren. Manzonis Merda d’artista besteht aus 90 Dosen, die der Künstler (angeblich) mit seinem Kot befüllt hat. Morris’ Soundbox ist ein Kubus aus Walnussholz, in dem ein Tonband mit dem nach außen dringenden Sound seines Herstellungsprozesses abgespielt wird. Beide Arbeiten erzeugen auf jeweils unterschiedliche Weise den Eindruck, dass sie Trägerinnen von Spuren der körperlichen Arbeit bzw. des Verdauungsprozesses ihres Urhebers seien. Schließlich „arbeitet“ der Körper auch während der Notdurft, worauf die Metapher „sein Geschäft verrichten“ anspielt. Der Psychoanalytikerin Jamieson Webster zufolge handelt es sich um Arbeit, wenn wir täglich unseren Kot aus uns herauspressen. Sowohl für Manzonis Dosen als auch für Morris’ Box werde ich vor diesem Hintergrund zeigen, dass und wie sie die Spuren von Arbeitsvorgängen konservieren. Dadurch gelingt es ihnen – so meine These –, die der spezifischen Wertform des Kunstobjekts zugrunde liegenden Faktoren nicht nur demonstrativ vorzuführen, sondern auch humorvoll zu überzeichnen. Denn es ist die in Morris’ Soundbox und in Manzonis Merda d’artista-Dosen zugespitzte Verbindung zwischen dem Kunstobjekt und dem Arbeitsprozess seiner Urheber*in, die das Kunstwerk aus werttheoretischer Sicht zu einer Ware der besonderen Art macht.

Gewöhnliche Waren oder „Warenfetische“, wie Karl Marx sie nannte, abstrahieren von der für sie aufgewendeten konkreten Arbeit, machen sie also unsichtbar und verdecken sie. Bei Morris und Manzoni wird hingegen die Gegenwart eben dieses Produktionszusammenhangs oder körperlichen Arbeitsvorgangs heraufbeschworen, weshalb sich ihre Arbeiten als Waren der besonderen Art ausgeben. Morris lässt die akustischen Spuren seiner Herstellung aus dem Innenraum seines Soundkubus hervordringen, und Manzoni befüllt die Dosen mit dem physischen Resultat seines körperlichen Ausscheidungsprozesses. Statt dass der Arbeitshintergrund also wie beim Warenfetisch verschleiert würde, wird er in beiden Fällen als latent vorhanden angedeutet. Die Engführung zwischen Kunstwerk und Warenfetisch, wie sie sich etwa in Theodor W. Adornos Überlegungen zur künstlerischen Arbeit findet, greift offenkundig zu kurz. Denn während Adorno behauptete, dass es in der Kunst keine Autonomie ohne Verdeckung der Arbeit geben könne, demonstrieren Manzonis und Morris’ Arbeiten das Gegenteil: die Möglichkeit eines im Kunstobjekt selbst greifbar werdenden künstlerischen Arbeitsprozesses.

Dass speziell Kunst-objekte wie Kuben oder Dosen besonders geeignet sind für derartige werttheoretische Demonstrationen, führe ich auf den ihrer Dreidimensionalität geschuldeten Innenraum zurück. Das Vorhandensein dieses Innenraums begünstigt meiner Ansicht nach die aus werttheoretischer Sicht so wichtige Suggestion einer inneren Belebtheit. Aber auch für flankierende Maßnahmen wie Signatur, Limitierung der Auflage und Legendenproduktion werde ich herausarbeiten, wie sie zur Absicherung der besonderen Wertform dieser Arbeiten beitragen. Dass Morris und Manzoni noch mit weiteren vom Persönlichen überformten Werken auf die spezifischen Zwänge einer aufkommenden Mediengesellschaft reagieren, wird ebenfalls ausgeführt. Speziell Manzonis Dosen betrachte ich dabei zuletzt als Seismografen eines in den 1960er Jahren noch bevorstehenden Wertewandels nach dem Ende des Bretton-Woods-Abkommens (1973). Und obwohl es diesen Dosen wie auch Morris’ Soundbox aus meiner Sicht gelingt, das Begehren der Betrachter*innen nach einer Person im Produkt anzustacheln, werde ich zugleich in einem letzten Schritt demonstrieren, wie sie dieses Begehren enttäuschen und konterkarieren. Gerade weil uns diese Objekte letztlich etwas schuldig bleiben, wird sich ihr Faszinationspotenzial als beträchtlich erweisen.

1. MORRIS’ SOUNDBOX UND MANZONIS „MERDA D’ARTISTA“-DOSEN SIND OBJEKTE DER BESONDEREN ART.

Sowohl Robert Morris’ Box als auch Piero Manzonis Dosen stehen zunächst einmal exemplarisch für den Paradigmenwechsel der Skulptur in den 1960er und 1970er Jahren. Denn in ihnen zeigt sich der Umschlag der Skulptur zum Objekt, wie er insbesondere für die Minimal Art charakteristisch war. Speziell für plastische Kunstwerke wurde damals der Objektbegriff vor allem deshalb geprägt, um die Minimal-Objekte deutlich von der Skulptur und der Malerei abzugrenzen. Dass Donald Judd die Arbeiten der Minimal Art als „Specific Objects“ bezeichnete – eine Spezifik, die er in erster Linie an ihren Materialien wie Stahl oder Metall festmachte –, zeugt meines Erachtens von der schon damals empfundenen Notwendigkeit, den Sonderstatus dieser Objekte zu betonen. Zwar richteten sie sich allein aufgrund ihres seriellen Charakters an der industriellen Produktion „gewöhnlicher“ Waren aus, dennoch blieben sie Objekte der besonderen Art, die Judd entsprechend als „specific“ umschrieb. Interessant ist in diesem Zusammenhang aus werttheoretischer Sicht, dass Judd zudem den dreidimensionalen Charakter der minimalistischen Objekte für ihre Spezifik verantwortlich machte. Durch diese Dreidimensionalität entstehe ein „wirklicher Raum“, der viel „kraftvoller und spezifischer als Farbe auf einer Oberfläche“ sei. Auch seine Betonung der Dreidimensionalität zielte also darauf, die Überlegenheit des minimalistischen Objekts gegenüber dem gemalten Bild zu behaupten. Judd zufolge geht die Kraft dieses Objekts auf seine Suggestion eines „wirklichen“ und „kraftvollen Raums“ zurück – eines Raums, von dem man sagen könnte, dass er sowohl in Morris’ Soundbox als auch in den Merda d’artista-Dosen von Manzoni im Vordergrund steht und auf besonders „wirkliche“ und „kraftvolle“ Weise „gefüllt“ wird.

Wie Judd hat auch Morris stets den dreidimensionalen Charakter seiner minimalistischen Arbeiten hervorgehoben, indem er sie etwa als „process type objects“ charakterisierte, also als Objekte, die nicht nur aus einem Prozess resultieren, sondern diesen Prozess sogar in sich aufgenommen haben. Zwar lobte Morris selbst einen Maler wie Jackson Pollock dafür, den Prozess in sein Endprodukt eingetragen zu haben. Doch aufgrund ihres Innenraums eignen sich die dreidimensionalen Objekte der Minimal Art aus seiner Sicht noch besser zu dessen Aufbewahrung. Mit seiner Box with the Sound of Its Own Making scheint Morris diese Idee auf die Spitze getrieben zu haben. Indem sie Sound integriert, verstößt diese Box aber auch gegen das Reinheitsgebot des Modernismus. Denn die vormals getrennten Bereiche Musik/Sound und Skulptur/Objekt werden in ihr unmittelbar miteinander kurzgeschlossen.

Auch in Manzonis Dosen klingen die seriell-industrielle Produktionsweise der Minimal Art und die Readymade-Strategien der Pop Art an. Es handelt sich schließlich um 90 handelsübliche Konserven, die industriell angefertigt wurden und deren Form an gewöhnliche Thunfisch- oder Pastetendosen erinnert. Schon durch die Verpackung wird also der Warencharakter dieser Arbeit betont. Aber auch die aufgeklebten Etiketten belegen ihre mimetische Orientierung an der Warenästhetik. Auf diesen wird nämlich versichert, dass der Inhalt der Dosen „authentisch“ sei und dass „keine Konservierungsstoffe“ zugesetzt worden wären. Doch einmal abgesehen von Manzonis Übernahme der Rhetorik der Nahrungsmittelindustrie, signierte er jede Dose, was sie dann doch wieder zwischen gewöhnlicher Ware und einmaligem Kunstwerk oszillieren lässt. Zwar versuchen auch Nahrungsmittelkonzerne ihren Produkten Glaubwürdigkeit und den Eindruck von Seriosität zu verleihen, etwa wie „Dr. Oetker“ mithilfe des Verweises auf den mit Doktortitel ausgestatteten Gründer. Doch niemand würde ernsthaft „Dr. Oetker“ oder Spuren von ihm in seinen Tiefkühlpizzen vermuten. Manzonis mit seinem Kot angefüllte Dosen nähren hingegen eben diese Fantasie, zusätzlich befeuert durch seine Signatur.

3. DIE KONJUNKTUR DER DOSE IN DEN 1960ER JAHREN.

Dass Manzoni sich ausgerechnet auf das Format „Dose“ kaprizierte, kam nicht von ungefähr. Man denke in diesem Zusammenhang nur an die Ale Cans (1964) von Jasper Johns: zwei in Bronze gegossene Ale-Can-Dosen, die auch aufgrund ihrer Bemalung keine Readymades im strengen Sinne sind und im Vergleich zu Manzonis Dosen sehr viel skulpturaler wirken. Unmittelbar im Anschluss an Manzoni hat auch Andy Warhol im Jahr 1962 seine 32 Bilder von Campbell’s Soup-Dosen in der Ferus Gallery in Los Angeles ausgestellt. Er präsentierte sie auf einer Art Supermarkt-Regalleiste, was ihre Warenähnlichkeit unterstrich. Während die Dose bei Manzoni als Container für seine Körperausscheidungen fungiert, wird sie bei Warhol zur zentralen Bildfigur erhoben. Man könnte sagen, dass Warhol die Dose aufwertete und sakralisierte, indem er sie wie einen heiligen Gegenstand porträtierte. Bei Manzoni hingegen wird die Dose als Behälter für seine Exkremente (statt für Nahrung) genutzt und dadurch abgewertet und profanisiert.

4. DIE LIMITIERUNG DER AUFLAGE ALS WERTSICHERUNGSMASSNAHME.

Was Warhols und Manzonis Dosen jedoch trotz ihrer medialen und ikonografischen Unterschiede miteinander verbindet, ist die betonte Limitierung ihrer Auflage. Manzoni sprach immer von „90 cans of Artist’s Shit“ , und Warhols Arbeit wird oft als „32 Campbell’s Soup Cans“ bezeichnet, so als wäre die Anzahl der handgemalten Bilder ein integraler Bestandteil von ihnen. Der Verweis auf die Begrenzung der Auflage sorgt in beiden Fällen dafür, dass sich diese seriell produzierten Arbeiten dem Status des Kunstwerkunikats doch wieder annähern. Denn Limitierung bedeutet, dass es nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gibt. Mehr noch: Die Limitierung verdankt sich zudem der Entscheidung ihres Urhebers, der sich an dieser Stelle gleichsam in Erinnerung ruft. Er hat die Höhe der Auflage festgelegt und bringt sich dadurch als Autor ins Spiel. Dazu passt, dass auch Morris’ Soundbox nur in einer begrenzten Stückzahl vorliegt: Neben dem Original, das sich im Seattle Art Museum befindet, existieren noch drei weitere Ausstellungskopien. Die Box ist also kein Unikat und wird von Morris wie ein Auflagenobjekt gehandhabt, was ihre Authentizität zurücknimmt. Denn es gibt sie mehrfach, aber eben nur drei Mal, weshalb sie sich zugleich doch wieder am Status des Kunstwerkunikats orientiert. Und indem Morris die genaue Anzahl der Kopien selbst festlegte, schwingt er einmal mehr als singulärer Urheber in seinen nur in kleiner Auflage zirkulierenden Sound-Kuben mit.

5. KÜNSTLERISCHE ARBEIT ÄHNELT ZUNEHMEND DER ALLGEMEINEN ARBEIT UND BLEIBT DOCH VERGLEICHSWEISE PRIVILEGIERT.

Es ist in diesem Zusammenhang symptomatisch, dass Morris’ Box with the Sound of Ist Own Making vorgeblich nicht industriell hergestellt wurde, wie es für Objekte der Minimal Art eigentlich üblich ist. Die Box verdankt sich vielmehr hörbar dem (vermeintlichen) handwerklichen Einsatz seines Urhebers: Morris behauptete, sie eigenhändig mit Hammer und Säge hergestellt zu haben – ein dreieinhalbstündiger Vorgang, der auf dem Tape, das im Innenraum der Box abgespielt wird, aufgezeichnet wurde. Die Box scheint mir dadurch symbolisch den Beweis dafür anzutreten, dass künstlerische Arbeit etwas Spezifisches bleibt, und zwar trotz der seit den 1920er Jahren immer wieder unternommenen Versuche, sie der allgemeinen Arbeit anzunähern. Künstler*innen wie Alexander Rodtschenko oder später Richard Serra haben sich auf Fotos wie Industriearbeiter inszeniert, wohingegen künstlerische Arbeit in der Box von Morris als Handwerk, genauer, als eine Verbindung von manuellen und geistigen Tätigkeiten ausgewiesen wird. Denn die Box mit dem Sound ihres Herstellungsprozesses geht ja offensichtlich auch auf eine Idee zurück, die der Künstler handwerklich umsetzte. Sie erinnert zudem daran, dass künstlerische Arbeit, etwa im Vergleich zur Lohnarbeit, eine privilegiertere Tätigkeit bleibt. Denn sie bringt in der Regel ein Produkt mit materiellem Unikatcharakter hervor, das seiner*seinem Urheber*in auch dann noch zugeschrieben wird, wenn es unabhängig von ihr*ihm zirkuliert.

Zwar reichen die Zwänge des Marktes seit den 1960er Jahren zunehmend in die künstlerische Praxis hinein (und immer weniger Künstler*innen können von ihrer Arbeit leben). Dennoch dürfen Künstler*innen im Unterschied zu Lohnarbeiter*innen den Gegenstand ihrer Arbeit und ihre Arbeitszeiten weitgehend selbst bestimmen. Von derartigen Freiräumen können andere nur träumen. Es gibt jedoch auch einen Hinweis in Morris’ Soundbox darauf, dass eine Identifikation mit der Lohnarbeit symbolisch angestrebt wird. Schließlich dokumentiert das Tape auch die Zeit – dreieinhalb Stunden –, die für die Herstellung der Box aufgewandt wurde. Sie suggeriert damit die Möglichkeit, einen Stundenlohn wie bei Lohnarbeiter*innen zu errechnen. Doch zugleich demonstriert sie auch, dass es bei künstlerischer Arbeit eben nicht auf die Länge der Arbeitszeit ankommt. Im Unterschied zur Industriearbeit können in der Kunstwelt auch Arbeiten, die in einer vergleichsweise kurzen Zeit entstanden sind, sehr gut bezahlt werden. Indem Morris die Arbeitszeit in seiner Box zum Thema macht, spielt er also auf die Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen künstlerischer und anderer Arbeit an.

Auch der in den 1960er und 1970er Jahren unter Künstler*innen weitverbreiteten marxistischen Losung, dass man seine Produktionsbedingungen transparent machen müsse, entspricht die Soundbox nur scheinbar. Zwar enthält sie vermeintlich die akustischen Spuren ihrer Herstellung, doch über die Natur dieser Arbeit erfahren wir letztlich wenig. Sie bleibt buchstäblich im Dunkeln. Der unmittelbare Zugriff auf den Arbeitsprozess des Künstlers wird schon dadurch verunmöglicht, dass er in der Box verschlossen bleibt und nur als akustische Spur in Erscheinung tritt.

6. DIE PRODUKTION VON LEGENDEN LÄDT UNPERSÖNLICH WIRKENDE ARBEITEN MIT PERSÖNLICHEM AUF.

Auch die Produktion von Legenden dient neben der Signatur und der Begrenzung der Auflage traditionell dazu, die spezifische Wertform des Kunstobjekts abzusichern. Seit der Frühen Neuzeit wurden die Lebensgeschichten der Künstler*innen nach bestimmten Mustern erzählt, was ihren Werken zu mehr Glaubwürdigkeit verhalf. Man könnte sagen: Je mehr der enge Konnex zwischen den Werken und ihren Urheber*innen seit den 1960er Jahren aufgrund des Einsatzes von mechanischen und seriellen Verfahren verloren zu gehen droht, desto dringender muss dieser Konnex qua Anekdote abgesichert werden. Warhol war besonders gut darin, seine Arbeiten mit Legenden anzureichern. So behauptete er zum Beispiel, sich täglich von Campbell’s-Soups zu ernähren, wodurch seine unpersönlich anmutende Campbell’s-Soup-Serie mit Persönlichem aufgeladen, eine körperliche Nähe hergestellt wurde. Auch insofern als sich die Skulptur in den 1960er Jahren entgrenzte und erweiterte – Skulptur kann seither alles sein –, musste der Bezug dieser Objekte zu ihren Urheber*innen stärker forciert werden. Manzoni ging in dieser Hinsicht besonders weit, indem er vorgab, seine Dosen mit jeweils 30 Gramm seines Kots befüllt und sie „geruchsneutral“ verschlossen zu haben. Der vorgebliche Inhalt bringt uns den intimsten Verrichtungen des Künstlers, seinen körperlichen Ausscheidungen näher. Auch Morris suchte seine Soundbox mit Persönlichem anzureichern, wenn er etwa erklärte, das Material Walnussholz für ihre Konstruktion benutzt zu haben, da es ihn an den Geruch der Walnussbäume im Hof des Hauses seiner Kindheit erinnert habe. Die nüchterne Form des Kubus wird hier mithilfe von Morris’ Materialwahl mit Persönlichem aufgeladen, qua Anekdote schreibt Morris einen biografischen Subtext in die Box ein. So als würde die persönliche Herkunftsgeschichte des Künstlers in dieser Arbeit auf materieller Ebene mitschwingen; keine Spur von der der Minimal Art stets unterstellten Entpersönlichung des Kunstwerks.

7. DAS SUGGESTIVE POTENZIAL DES INNENRAUMS NUTZEN.

Es ist meines Erachtens kein Zufall, dass sowohl Manzonis Dosen-Arbeit als auch Morris’ Soundkubus zu einem Zeitpunkt entstanden, da sich Teile der New Yorker und westeuropäischen Kunstavantgarden von dem bis dahin vorherrschenden Glaubenssystem des Abstrakten Expressionismus lossagten. Man optierte für serielle, industrielle Verfahren oder Readymade-Strategien, um die von den Maler*innen des Abstrakten Expressionismus behauptete tiefe Verbindung zwischen dem physischen Künstler*innenkörper und dem gemalten Bild zu kappen. Speziell die von Kritiker*innen wie Harold Rosenberg formulierten Prämissen des Action Painting galt es vehement zurückzuweisen. Während Rosenberg behauptete, dass das gemalte Bild untrennbar mit der Biografie der Künstler*innen verbunden sei, bestanden die mit der Minimal und Pop Art assoziierten Künstler*innen auf dem Unpersönlichen ihres Verfahrens. Vor allem die minimalistische Skulptur zielte Rosalind Krauss zufolge darauf ab, die Suggestion eines lebendigen „interior space“ hinter sich zu lassen, wie sie für die Arbeiten modernistischer Bildhauer*innen wie Henry Moore oder Anthony Caro typisch gewesen sei. Statt im Stil der Modernist*innen einen belebten Innenraum anzudeuten, von dem aus sich die Form entfaltet, seien die Künstler*innen der Minimal Art „externen Vorgaben“ gefolgt. Dadurch sei es ihnen laut Krauss gelungen, den Objekten ihren Illusionismus, ihre Einmaligkeit und ihre Privatheit auszutreiben. Das Problem dieser Darstellung von Krauss besteht jedoch meiner Ansicht nach darin, dass sie nicht nur das in zahlreichen Kunstobjekten der 1960er Jahre auf dem Spiel Stehende, sondern auch die Pointe von Morris’ Soundbox und Manzonis Merda d’artista-Dosen verfehlt. Denn diese Arbeiten suggerieren ja das Vorhandensein genau jenes „illusionistischen Zentrums oder Innens“, das Krauss für überwunden hält. Sowohl Morris als auch Manzoni füllen und beleben diesen Innenraum sogar. Man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass diese Objekte dank ihrer Dreidimensionalität an einen belebten Innenraum denken lassen, um letztlich dort eine der malerischen Spur vergleichbare indexikalische Spur zu erzeugen. Während Maler*innen über ein großes Repertoire an Gesten verfügen, die sich als vermeintliche Spur ihrer Urheber*innen lesen lassen, stehen dem industriell gefertigten Kubus oder der der Pop Art gemäßen Readymade-Dose für derartige Suggestionen nur ihre Innenräume zur Verfügung – und entsprechend werden sie bei Morris und Manzoni auch genutzt respektive gefüllt.

Dass sich auch in minimalistischen Objekten – und zwar anders als von Krauss behauptet – Menschliches regt, darauf hat zuletzt Georges Didi-Huberman in seinem Buch Was wir sehen blickt uns an hingewiesen. Er attestiert den Arbeiten der Minimal Art einen „unterschwelligen Anthropomorphismus“. Auch distanziert sich Didi-Huberman von der Auffassung von Krauss oder Judd, der Minimalismus zeichne sich durch eine „reine[n]und einfache[n] Ablehnung der Innerlichkeit“ aus. Seiner Meinung nach kommt es bei minimalistischen Kuben auf eben dieses Innere an, das allerdings oft zwischen Fülle und Leere changiere und deshalb als ein „beunruhigender Ort“ zu verstehen sei. Vor diesem Hintergrund ließen sich auch die Soundbox von Morris und Manzonis Merda d’artista-Dosen als „beunruhigende Orte“ charakterisieren. Sie geben vor, mit ihrem vom Herstellungsprozess herrührenden Geräuschen oder mit den Körperspuren ihres Urhebers angefüllt zu sein, doch letztlich wissen wir nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Dies zu überprüfen – indem man die Box oder die Dose öffnen würde – käme ihrer Zerstörung als Kunstwerke gleich. Und da ihr Inhalt letztlich in der Schwebe bleibt, geht auch von diesen Objekten etwas Beunruhigendes, Alarmierendes aus.

8. PERSONALISIERUNG ALS REAKTION AUF DAS AUFKOMMEN DER MEDIENGESELLSCHAFT.

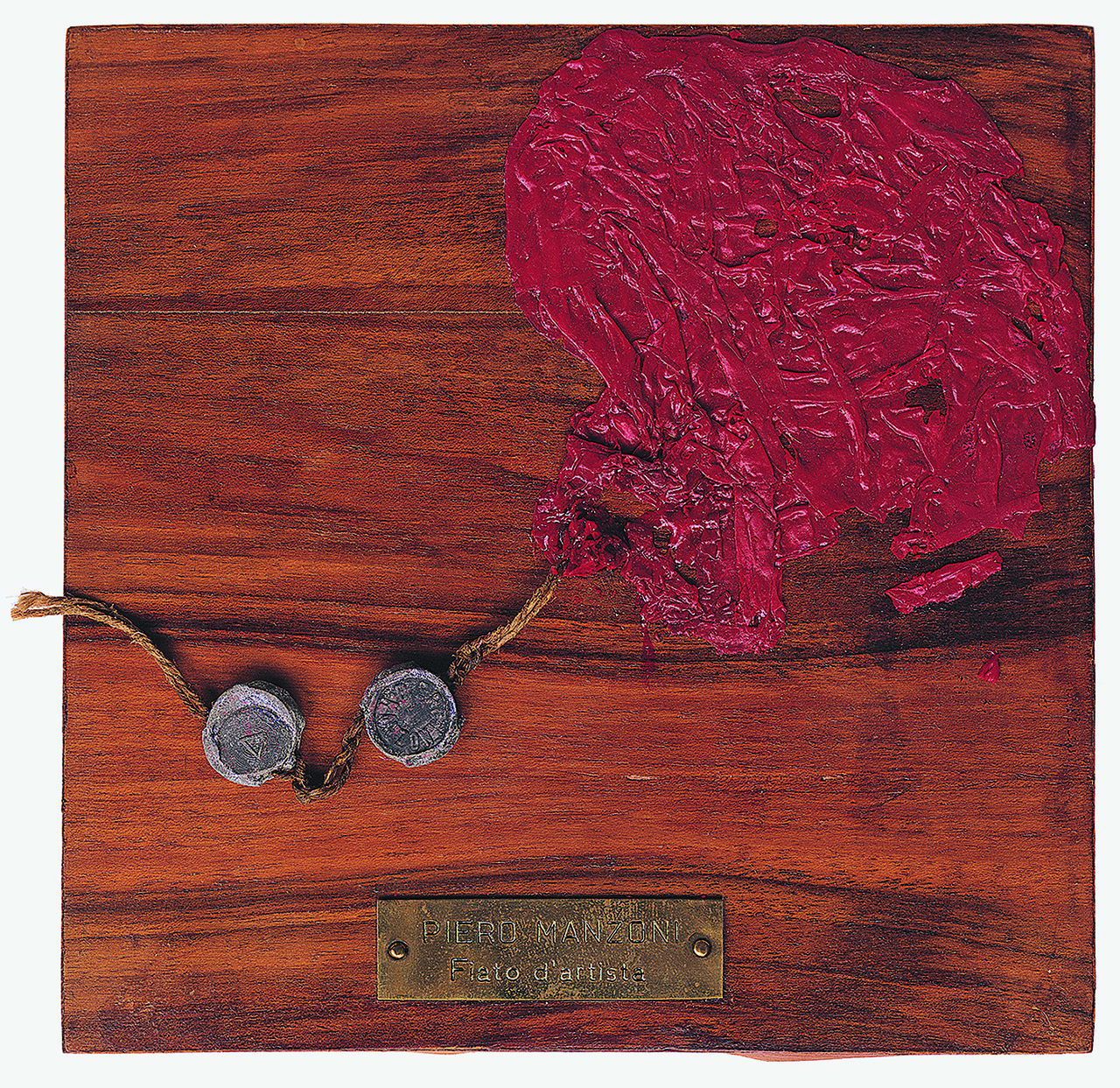

Es gibt zahlreiche weitere, auch um 1960 herum entstandene Arbeiten von Morris und Manzoni, die ebenfalls einen starken Hang zur Personalisierung haben. Für Manzoni ist in diesem Zusammenhang auf Fiato d’artista (1960) hinzuweisen, ein Holzobjekt mit Plakette, auf dem ein erschlaffter Luftballon befestigt wurde, den Manzoni angeblich aufgeblasen hat und der entsprechend dessen Atem beinhaltet haben soll. Der Atem ist das Zeichen für Lebendigkeit schlechthin, und dessen indexikalische Spur soll hier eingefangen worden sein. Fiato d’artista scheint buchstäblich den Geist seines Urhebers zu atmen und ein Lebenszeichen des früh verstorbenen Manzoni zu bewahren. Die für die besondere Wertform des Kunstobjekts entscheidende Suggestion – dass es Spuren seiner abwesenden Urheber*in enthalte – wird hier einmal mehr auf die Spitze getrieben und zugleich als Illusion entlarvt. Denn aus dem Luftballon ist der Atem des Künstlers natürlich längst entwichen. Auch Manzonis Sculture viventi (1961), bei denen Personen auf Podeste gestellt, von Manzoni mit der Hand signiert und mit dem Certificato d’ autenticità zu Kunstwerken erklärt werden, setzen künstlerische Arbeiten mit Personen gleich, wobei es Manzoni hier persönlich vorbehalten bleibt, nur bestimmte Personen wie etwa den Künstler Marcel Broodthaers qua seiner Signatur zu Kunstwerken zu erheben. Einmal abgesehen davon, dass sich Manzoni in dieser Serie wie ein gottgleicher Schöpfer von menschlichen Kunstwerken gebärdet – schließlich entscheidet er darüber, welchen Personen Kunstwerkstatus zukommt –, lässt sie sich darüber hinaus auch als Kommentar auf die neuen Zwänge einer Mediengesellschaft verstehen, in der Selbstdarstellung und Selbstvermarktung nicht nur für Künstler*innen zur Pflicht werden. Indem Manzoni mit seinen Sculture viventi andere Personen zu lebenden Kunstwerken erklärt, mutet er ihnen die in einer Mediengesellschaft geforderte Engführung zwischen Person und Produkt zu: Er transformiert sie in produktförmige Personen und beglaubigt diese Transformation qua seiner Unterschrift. Seither hat der Drang zur Self-Promotion – und dies vor allem in den Sozialen Medien – beträchtlich zugenommen. Nur promoten sich die Leute hier – anders als bei Manzoni – aus eigenem Antrieb; sie selbst ergreifen die Initiative dazu. So etwa auf digitalen Plattformen wie Instagram, wo sich vor allem junge Künstler*innen derzeit unausgesetzt vermarkten, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.

Dass das Künstler*innensubjekt auch in der eigentlich als subjektkritisch geltenden Minimal Art nicht totzukriegen ist, hat Robert Morris mehrfach demonstriert. Seine I-Box (1962) sticht in diesem Zusammenhang besonders hervor – ein reliefartiges graues Objekt mit fleischfarben bemalter Tür in Form des Buchstabens I. Sobald man diese Tür öffnet, tritt einem auf einem schwarz-weißen Foto der nackte, grinsende Morris mit halb erigiertem Penis entgegen. Dass Morris hier seinen Körper in lässig sexualisierter Pose inszeniert, zeugt auch von seinem Interesse für den experimentellen Tanz des Judson Dance Theater, mit dem er häufig kooperierte. Auch hier wurden nämlich intime Beziehungen und alltägliche Bewegungen wie Stehen und Gehen in den Vordergrund gerückt. Zugleich erinnert seine I-Box daran, dass noch der unpersönlichste Kubus auf eine*n Urheber*in zurückgeht. Man muss ihn nur öffnen, sprich, sich eingehender mit ihm befassen, und schon trifft man auf die Spuren der Person, die hinter dieser Arbeit steht.

9. MANZONIS DOSEN ALS SEISMOGRAFEN EINES WERTEWANDELS.

Zuletzt noch ein paar Überlegungen zu Manzonis Preisgestaltung. In einem Interview bemerkte Manzoni, der Preis je Dose, die angeblich 30 Gramm Kot enthält, entspreche dem tagesaktuellen Gegenwert einer Feinunze Gold. Indem sich Manzoni den Preis vom schwankenden Goldkurs diktieren ließ, verwies er nicht nur auf die strukturelle Verwandtschaft zwischen Kunst und Geld, sondern auch auf die damaligen Parallelen zwischen dem Dollar als Währung und dem materiellen Kunstwerkunikat, und zwar vor dem Auslaufen der Bretton-Woods-Verträge 1973. Der Dollar war damals die Ankerwährung und in Teilen durch den Materialwert von Gold abgesichert, was an die Bedeutung der materiellen Dimension für die besondere Wertform des Kunstobjekts erinnert.

Beinahe schon prophetisch scheint Manzoni auch die Folgen des Endes von Bretton Woods und der damit verbundenen Freigabe der Wechselkurse für die Kunst vorausgeahnt zu haben. Denn im Zuge des Abschieds von Goldstandard und Dollar als Leitwährung konnten Kunstwerke als materiell fundierte Währungen den Status von Spekulationsobjekten erhalten. Der große kommerzielle Erfolg der damals von zahlreichen Künstler*innen wie Robert Rauschenberg massiv bekämpften New Yorker Scull Auction (1973) ist der für diese Entwicklung anschauliche Beleg: Zum ersten Mal fuhr eine Auktion für Gegenwartskunst hohe Gewinne ein. Dass die Marktpreise von Kunstwerken seither mehr denn je starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen sind, auch das scheint Manzoni mit seiner Preisgestaltung antizipiert zu haben. In seinen Dosen kündigt sich nicht nur der Aufstieg des Kunstobjekts zu einem spekulativen Investment im Zuge des Abschieds vom Goldstandard an, sondern auch die zunehmende Willkür bei der Preisgestaltung von Kunstwerken. Denn durch die letztlich arbiträre Bestimmung des Preises teilt uns Manzoni auch mit, dass sich der Preis eines Kunstwerks im Grunde nicht rechtfertigen lässt. Seine Bestimmung gibt sich den Anschein von Plausibilität, bleibt aber willkürlich.

SCHLUSS.

Obgleich sowohl Morris’ Soundbox als auch Manzonis Merda d’artista-Dosen suggerieren, dass in ihnen die Arbeit des Künstlers (Morris) oder das Resultat von dessen arbeitsähnlichem Verdauungsprozess (Manzoni) steckt, wird eben das den Betrachter*innen vorenthalten. Wir haben keinen Zugang dazu, nur zu vermeintlich indexikalischen Spuren. Diese Entzugsfigur – dass etwas anwesend zu sein scheint und doch abwesend bleibt – ist ganz entscheidend für die besondere Wertform des Kunstobjekts. Würde es uns den Künstler oder die Künstlerin und seine*ihre Arbeitsrealität nicht vorenthalten, ginge die Faszination, das Alarmierende daran verloren. Zwar suggerieren Kunstobjekte dank der erwähnten Verfahren, dass der*die Künstlerin oder zumindest die Spuren ihrer Arbeit in ihnen enthalten sind, doch letztlich bleiben sie uns all das schuldig. Sie nähren unsere phantasmatische Sehnsucht nach der Person im Produkt und enttäuschen sie zugleich. Im Gegenzug bedeutet dies für die Betrachter*innen, dass sie dranbleiben, sprich, das Objekt drehen und wenden und mit einer symbolischen Bedeutung versehen, die sich gegebenenfalls in einen Marktwert transformieren wird. Auch als Rezipient*in leistet man folglich eine in diese Objekte hineinragende Deutungsarbeit – eine Arbeit, die ebenfalls in ihnen mitschwingt und zu ihrer besonderen Wertform beiträgt.

Isabelle Graw ist Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021) und Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022).

Aus rechtlichen Gründen können einige der Bilder, die diesen Text in der gedruckten Ausgabe begleiten, hier nicht gezeigt werden.

Image credit: 1. © Fondazione Piero Manzoni, Milan; 2. © Fondazione Piero Manzoni, Milan; 3. Public domain; 5. Photo Michail Kaufman; 6. Fondazione Piero Manzoni, Milan

Anmerkungen