ELFMETER IST, WENN DER SCHIRI PFEIFT Eine Diskussion über das Video Assistant Referee-Verfahren mit Gertrud Koch, Max-Jacob Ost und Volker Schürmann, moderiert von Leonie Huber

VAR system, Jupiler Pro League, Leuven, 2018

LEONIE HUBER: Im populären Sprachgebrauch bezeichnet Video Assistant Referee (VAR, deutsch: Videoschiedsrichter*in oder -assistent*in) nicht nur die Person, die Spielsituationen in der Videoaufzeichnung analysiert und den*die Schiedsrichter*in berät, sondern auch die Gesamtheit der für die Analyse verwendeten Bilder. Den Grundstock bilden dabei die Fernsehübertragung eines Sportereignisses sowie die Aufnahmen in Slow Motion und Ultra Slow Motion. Hinzu kommen digitale Bilder, generiert durch eine spezielle Technologie: die computergestützte Ballverfolgung, die im Fußball, Rugby, Cricket und Tennis für Videoschiedsrichter*innen verwendet wird. Rund um das Spielfeld werden dafür Kameras installiert, die Software berechnet dann ausgehend von den zweidimensionalen Bildern durch Triangulation frame by frame, wo sich der Ball im dreidimensionalen Raum befindet. Die Technik wird unter dem Namen Hawk-Eye von einer Tochtergesellschaft von Sony vertrieben. Die Videoschiedsrichter*innen sitzen entweder vor Ort im Stadium oder an einem zentralen Ort. Dass diese Entscheidungen abseits der Spielstätte getroffen werden und die Menschen unsichtbar bleiben, die mit dem*r Schiedsrichter*in vor Ort kommunizieren und dessen*deren Entscheidungen überprüfen, halte ich für einen zentralen Aspekt.

GERTRUD KOCH: Während alles, was ich im Film sehe, immer schon gewesen ist, zeigt die Fernsehübertragung das Geschehen mit minimalen technischen Differenzen in Echtzeit. Das interessante an VAR ist der technische Unterschied, der in dem Moment auftritt, in dem digitale Verfahren eingesetzt werden. Plötzlich gibt es neben der Vergangenheit des Films und der Liveübertragung eine dritte Zeitdimension: Basierend auf der Aufzeichnung, den Bilddaten, wird eine Berechnung angestellt, die für die Urteilsfindung der Schiedsrichter*innen relevant ist. Im Grunde handelt es sich um statistische Wahrscheinlichkeit, wo sich der Ball basierend auf den Bilddaten befindet. In Woody Allens Film Match Point (2005) geht es um den Moment im Tennis, wenn man noch nicht weiß, ob der Ball übers Netz geht oder nicht. Durch digitale Verfahren wird dieser Moment nun rechnerisch aufgelöst und vereinheitlicht.

Was ist der Wirklichkeitswert dieser Hochrechnung? Allein das Wort suggeriert ja, dass es sich um ein höherstufigeres Wissen handelt als das, was sich in der Realzeit wahrnehmen lässt. Durch das Verfahren der Triangulierung wird das Evidenzmoment in einem real ablaufenden Spiel durchbrochen, denn die Entscheidung wird über einen dritten Bildraum gelenkt, der die Übertragung in Echtzeit unterbricht und sich auf eine vorhergehende, im Kontrollbild gespeicherte und technisch modifizierte Wiederholung bezieht. Und tatsächlich führt diese Technologie auch zu einer Unterbrechung in der Realzeit, wenn die schiedsrichtende Person das Spiel anhält und das Kontrollgremium in der Ferne zurate zieht. Diese Entkopplung von Raum und Zeit, wenn man so will, ist für die Fernsehzuschauer*innen ein Ereignis, zu dem sie selbst keine Beziehung mehr haben. Die epistemische Haltung verändert sich, wenn das Fernsehpublikum glaubt, dass die Videoassistent*innen im Kontrollraum mehr wissen als das, was der*die Schiedsrichter*in, die Spieler*innen, die Zuschauer*innen im Stadion in Realzeit sehen können. Und das verändert, aus meiner sportnaiven Sicht, den Charakter des Ereignisses. Als Spiel, dessen Regeln alle kennen, an dem jede*r teilnehmen kann, wenn auch nicht aktiv – darin ähnelt das Sportereignis einer theatralen Situation, in der die Zuschauer*innen die direkte Präsenz mit dem Geschehen auf der Bühne teilen. Was passiert mit der Idee von Sport als einem Spiel, dessen Regeln alle teilen, wenn durch diese neue Technologie eine Situation entsteht, die sich eben diesem laizistischen Urteil entzieht?

Woody Allen, “Match Point,” 2005

MAX-JACOB OST: Der Grund, warum diese Technologisierung im Fußball Einzug gehalten hat, ist die Tatsache, dass es schon lange zwei Parallelwelten gab: Das Stadionerlebnis, das wir live erleben und in der Situation bewerten, und die Fernsehperspektive, die als erste technische Ebene den Ort aufbricht. In der zeitlichen Dimension kommt noch die Ex-Post-Analyse hinzu, wenn Fußballspiele nachträglich fürs Fernsehen aufbereitet werden. Bis heute ist das, was wir sehen, nicht nur abhängig von dem Modell oder der Perspektive der Kamera, sondern von den Menschen, die diese Bilder auswählen. Das zunehmende Spannungsverhältnis zwischen dem Stadion- und Fernseherlebnis ergab sich allerdings daraus, dass diejenigen, die das Spiel im Fernsehen verfolgen, Zugriff auf eine vermeintliche Objektivität hatten, die den Zuschauer*innen im Stadion verwehrt blieb. Man glaubte, erst nachdem man die Fernsehbilder gesehen hatte, zu wissen, wie ein Spiel wirklich gelaufen ist. An der schiedsrichtenden Person zeigte und entlud sich diese Spannung, wenn auf dem Feld eine Entscheidung getroffen wurde, die sich in der Wiederholung im Fernsehen möglicherweise als ein Fehler herausstellte. Da der Fußball ein so großes Geschäft geworden ist, wollten sich die Verantwortlichen solche, für das Fernsehpublikum offensichtlichen Fehlentscheidungen nicht mehr leisten. Die Initiative zur Einführung von VAR kam von den Vereinen und Verbänden. Interessant ist, dass durch den sogenannten Videobeweis diese beiden örtlich getrennten Parallelwelten nun miteinander verschmelzen und zudem eine weitere zeitliche Dimension hinzukommt. Auf diese haben erst mal nur die Videoschiedsrichter*innen Zugriff, die in der deutschen Bundesliga im sogenannten Kölner Keller sitzen. Dort laufen permanente Checks: Nach jedem normalen Zweikampf verfolgt ein*e Videoassistent*in weiter das Spiel und ein*e andere*r schaut sich zwei, drei Wiederholungen des Fouls an, bevor er*sie entscheidet einzugreifen – oder eben nicht. Zuschauer*innen im Stadion oder vor den Bildschirmen wissen nicht, welche Szenen überprüft und welche Entscheidungen getroffen werden. Dadurch ist ein Fußballspiel heute fast schon ein Multiversum. Im Stadion fällt ein Tor, die Fans fallen sich in die Arme, freuen sich, verspritzen Bier, aber manche haben bereits Zweifel: Ob das Tor wohl zählt? Oder zurückgenommen wird? In dem Sinne werden beide Szenarien einmal durchgespielt: Der Torjubel, der sich als verfrüht herausstellt, und die Einschätzung der Videoschiedsrichter*innen, aus deren Perspektive kein Tor gefallen ist.

VOLKER SCHÜRMANN: Die beiden Welten sind seit geraumer Zeit schon näher aneinandergerückt: Die Stadionbesucher*innen können die Liveübertragung potenziell auf ihren Smartphones verfolgen. Daraus ergab sich ein berechtigter Handlungsdruck. Nach mehrjährigen Testverfahren wurde VAR in der Saison 2017/18 zeitgleich in den nationalen Ligen in Deutschland, Italien und Spanien eingeführt, ein Jahr später im offiziellen Regelwerk des International Football Association Board verankert. Ich glaube nicht, dass die Fußballkultur dadurch gerettet werden würde, dass man VAR jetzt wieder abschaffte. Gleichzeitig schürt VAR die Illusion, dass sich Wahrheit beweisen ließe und dass es letztlich nicht Entscheidungen sind, die getroffen werden müssen und die möglichst objektiv oder, sagen wir, gerecht sein sollen. Dieser Umstand der Entscheidung wird in der öffentlichen Wahrnehmung und in den Debatten meist übergangen. Die Behauptung der Beweiskraft der videogestützten Entscheidung ist es, wogegen man unbedingt arbeiten müsste.

Andy Murray, Wimbledon Championships, London, 2015

KOCH: Diese Technologien werden auf einer funktionalen Ebene eingesetzt, um Arbeitsabläufe zu optimieren. Wir sehen also eine weitere Professionalisierung populärer Sportarten, die einst als Laiensport begonnen haben. Die Technik wird auch genutzt, um die Leistung von Profisportler*innen durch Fehleranalysen zu steigern. In der Tat geht es hier um große finanzielle Investments. Man könnte sagen, dass das ein nicht unüblicher Kontrollprozess von Arbeitsabläufen ist. In Bezug auf VAR stellt sich also auch die soziologische Frage: Handelt es sich hier um die Form, die der Sport im digitalen Kapitalismus annimmt, nämlich eine funktionale Ausdifferenzierung von Berufssportarten? Und weiter: Ergibt sich diese Doppelstruktur, von der wir sprechen, daraus, dass die Rechte für die Fernsehübertragungen schon lange die Haupteinnahmequelle der Vereine sind und dies eine größere Arbeitsteilung unter Beteiligung dieser Technologien erfordert? Eine bestimmte Spielsituation, ein bestimmter Arbeitsablauf, wird gleichzeitig aufgezeichnet, in Bruchteile von Sekunden zerlegt und wiederholbar. Im Spiel wird eine Beurteilungsebene eingezogen, die ohne diese Technologien nicht möglich wäre. Für mich besteht die Entwicklung darin, dass die Präsentationsformen dieser Sportart und deren Praxis in den technischen Medien ausdifferenziert werden. Dann müssen wir die Technisierung nicht als einen special effect der Fußballübertragung begreifen, sondern eben als eine Professionalisierung in der Digitalkultur.

HUBER: Entscheidend an VAR ist allerdings, dass die Bilder dort zur Anfechtung von Urteilen verwendet werden. Eine zweite Instanz für die Entscheidungen von Schiedsrichter*innen wurde erstmals in einem 1997 in der Zeitung Australian veröffentlichten Text gefordert. Darin skizziert der Anwalt Senaka Weeraratna, was ab 2009 als Decision Review System im Cricket eingeführt wurde:

„Patently wrong umpiring decisions are allowed to stand because of the absence of a mechanism in the laws of cricket to overturn them. In the judicial system a dissatisfied litigant has the right of appeal against the decision of the judge to a higher court or a full bench. A similar principle of appeal should find expression in cricket rules and allow a dissatisfied captain to appeal against a ground umpire’s decision to the third umpire.“ [1]

In Weeraratnas Argumentation wird deutlich, dass der Videobeweis eine Reaktion auf die Differenz unterschiedlicher Wahrnehmungen des Spielgeschehens ist.

Ein Unterschied der Videoschiedsrichter*innen im Cricket zu denen im Fußball ist, dass im Cricket nicht nur die*der dritte Offizielle außerhalb des Feldes eine Entscheidung beanstanden kann, sondern auch die Spieler*innen eine solche Überprüfung veranlassen können. Außerdem gibt es den sogenannten Umpire’s Call, wo die Richtigkeit des Videobeweises infrage gestellt und der Umpire dazu aufgefordert wird, ein letztgültiges Urteil zu treffen. Es handelt sich um einen Sprechakt, der infrage stellt, ob das, was auf dem Bild zu sehen ist, der Realität entspricht. Hier tritt die juristische Dimension von VAR in den Vordergrund. Auch im Fußball wurde das Verfahren eingeführt, um „klare und offensichtliche Fehlentscheidungen und schwerwiegende übersehene Vorfälle“ [2] zu überprüfen. Der Anwendungsbereich dieser Regel liest sich, als wären es Tatbestände.

Protests against VAR, 2020

SCHÜRMANN: Sport ist heute zweifellos durch den digitalen Kapitalismus formiert. Da wir aber über moderne differenzierte Gesellschaften sprechen, ist eine solche Formierung immer auch durch die Eigenlogik des jeweiligen Feldes gebrochen. Deshalb ist es wichtig, daran festzuhalten, dass VAR der Überprüfung von Entscheidungen in einem sportlichen Wettkampf dient. Im sogenannten Straßenfußball gibt es keine Schiedsrichter*innen, sondern die Mannschaften verständigen sich untereinander und über die Regeln. Wenn die zu treffenden Entscheidungen einer eigenen dritten Partei überantwortet werden, gründet deren Autorität darauf, dass sie von beiden Seiten akzeptiert wird. Darin findet sich eine Analogie zu Gerichtsverfahren, die eine Errungenschaft gegenüber der feudalen Selbstjustiz darstellen. Diese Grundidee moderner Gesellschaften wird auf dem Spielfeld simuliert. Dass es keine Berufungsinstanz gab, war ein Problem, auf das man eine andere Antwort finden musste als zu sagen: Es menschelt halt. Wenn in Sekundenbruchteilen offensichtlich wurde, dass es sich um eine Fehlentscheidung handelte, musste die Instanz des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin gestärkt werden, um diese Rolle überhaupt spielen zu können.

KOCH: Für mich war immer klar, dass es sich bei Fußball um ein Spiel handelt. Darin sehe ich auch die Verbindung zur ästhetischen Dimension des Sports. In Ihrer Argumentation betonen Sie, Volker Schürmann, völlig zu Recht, dass es sich um sportliche Wettkämpfe handelt. Im Unterschied zu einem Spiel geht es in einem Wettkampf ausschließlich um Gewinnen und Verlieren. Damit einher geht auch eine Professionalisierung der Art und Weise, wie Kinder und Jugendliche auf der Wiese – vielleicht schon mit dem Aufstiegswunsch, entdeckt zu werden – kicken, in ausdifferenzierte Berufs- und Expert*innenrollen. Der*Die Schiedsrichter*in als eine unabhängige Figur, die das Spiel von außen sieht, ist ein Ausdruck dieser Professionalisierung. Diese Funktion wird nun an die Kameras delegiert, die im Grunde als Zeug*innen auftreten. In der Sachbeschreibung stimmt das mit dem überein, was Sie, Volker Schürmann, beschreiben. Normativ gibt es allerdings einen Unterschied, ob der Schwerpunkt der Beurteilung auf das Spiel oder auf einen Wettbewerb gelegt wird. Im Fußball mischen sich diese Dimensionen.

OST: Anfangs war Fußball noch ein Sport, bei dem vor jedem Spiel die Regeln definiert werden mussten. Irgendwann wurde dann das Regelsystem institutionalisiert. Das Spiel wurde zu einem Wettkampf und im industriellen Fußball zu einem Unterhaltungsangebot. Grundsätzlich gibt es ein Misstrauen gegenüber dem Menschen, weshalb die Teams sich nicht mehr gegenseitig vertraut haben, in strittigen Situationen zu einer fairen Entscheidung zu kommen. Deswegen holten sie eine dritte Partei dazu: eine schiedsrichtende Instanz – demokratietheoretisch ein Systemfehler; denn hier liegen Judikative und Exekutive in einer Person, früher auch die Legislative. Manche Schiedsrichter*innen haben das Regelwerk so frei interpretiert, dass sie als Gesetzgeber*innen auftraten. Das heißt, im Fußball, auch im Unterschied zu anderen Sportarten, hat der*die Schiedsrichter*in eine unheimliche Machtfülle. Im Cricket stellte sich eine geradezu juristische Frage: Wer kann Kläger*in, wer Verteidiger*in sein, wer spricht das Urteil? Im Fußball ist das lange undenkbar gewesen, weil man sich an diese allumfassende Macht dieser Position gewöhnt hatte. Gleichzeitig geht das Misstrauen gegenüber dem Menschen so weit, dass – vor die Wahl gestellt, ob das Urteil von einem Menschen oder einer Maschine getroffen wird – in vielen Gesellschaftsbereichen die Maschine bevorzugt wird. Man unterstellt der Technik, sie mache weniger Fehler – oder immerhin solche, die sich reproduzieren lassen. Fußballfans beschäftigen sich nicht mit der Framerate und dem Unterschied zwischen Frame A und Frame B. Dabei ist er entscheidend für die Bestimmung der Abseitslinie: Es zählt der Moment, in dem der Ball gespielt wird. Liegt dieser Moment zwischen zwei Frames, ist er aktuell technisch nicht zu bestimmen. Schon im Jahr 2020 hat eine Studie gezeigt, dass diese Ungenauigkeit bedeuten kann, dass sich ein Stürmer mehrere Zentimeter weiter vorn oder hinten befindet und dementsprechend laut Bildern im Abseits steht, es in der Realität aber vielleicht nie war. [3] Das heißt, schon theoretisch liefert uns die Technik nur eine vorgegaukelte Wahrheit. Fußball ist an sich ein extrem fehlerbehaftetes Spiel, dessen Kern im Nichtgelingen einer Aktion besteht. Die Faszination rührt daher, dass es schwieriger ist, einen Ball mit dem Fuß zu kontrollieren als mit der Hand. Und ausgerechnet bei diesem Spiel können wir, aufgrund seiner ökonomischen Bedeutung, nicht erlauben, dass den Schiedsrichter*innen Fehler unterlaufen.

Lucien Davis, Original English Lady Cricketers, Daisie Stanley batting (illustration for “The Illustrated London News”), 1890

Wie werden Urteilsfindungen im Sport und in der Sportberichterstattung medial präsentiert? Wie knüpfen sie an die lange Fernsehtradition an, Gerichtsprozesse als Schauobjekte zu zeigen? Und welche Lerneffekte ergeben sich daraus? Gerichtssendungen sind ein klassisches Fernsehformat, wo die Zuschauer*innen sich in der merkwürdigen Situation wiederfinden, dass sie einem angeblich realen Prozess beiwohnen und in die Position eines Richters oder einer Richterin gebracht werden. In dieser Form von Reality-TV, ähnlich wie in der Liveübertragung eines Fußballspiels, ist nicht festgelegt, ob der*die Zuschauer*in Angeklagter*in, Verteidiger*in, Staatsanwält*in oder Richter*in ist. Die Instanzlichkeit, die im Rechtsverfahren geregelt ist, nämlich dass der*die Richter*in das letzte Wort hat, ist hier nicht mehr gegeben. In der narrativen Situation, die die Rechtsprechung eben auch ist, werden Affekte und Emotionen der Zuschauer*innen gebunden. Wie beurteilt man die Handlung, die durch verschiedene Rollen und Aktionen in Gang gekommen ist? Mit VAR wird als Antwort auf diese Frage eine Objektivität gesetzt, die qua mediale Rollenverteilung von einer Technologie übernommen wird, die nicht mehr problematisierbar ist und die das letzte Wort hat, das sonst dem*der Richter*in zusteht.

Marie Wegman argues with the umpire Norris Ward, Florida, 1948

SCHÜRMANN: Es ist kein Gerichtsverfahren, aber die Anmutung ist, dass der*die Schiedsrichter*in diese drei Rollen zugleich spielt. Im Unterschied zu einem Gerichtsverfahren kann ein sportlicher Wettkampf nun einmal nicht unterbrochen oder vertagt werden. Innerhalb einer festgelegten Zeit muss das Spiel entschieden werden, was eine zweite Instanz unmöglich macht. Die Zuschauer*innen spielen hier eine entscheidende Rolle: Es wird einfach sehr, sehr ungemütlich, wenn ein höllisches Pfeifkonzert stattfindet. Ungemütlich im ganz sanften Sinne. Das sind keine harten Sanktionen, aber doch wird so zwischen Publikum, Spieler*innen und Schiedsrichter*innen die Gerechtigkeit des Urteils ausgehandelt. Diese Form der Justiz ist eingebettet in das, was man Fußballkultur nennt. Fanproteste oder die Debatten über ein absichtliches oder unabsichtliches Handspiel sind keine Einzelfälle, sondern Teil des Diskurses darüber, ob die Regeln angepasst werden müssen. Es ist die Rolle der Fans in dem Verfahren, Druck auf das Rechtssystem auszuüben.

KOCH: Wenn ich mich der Einführung von VAR normativ annähere, stellen sich mir andere Fragen. Zum Beispiel: Will man diesen ausdifferenzierten Leistungssport als ein quasiökonomisches Unternehmen? Mich interessiert die Übertragung eines Fußballspiels als Teil einer Fernsehkultur und wie sie eingebettet ist in andere Genres und Formate, in denen sich eine ähnliche Technisierungsästhetik von diesen rechtsähnlichen Formen wiederfindet. Welche kulturellen Formen entstehen hier und was sagen sie über die Zuschauer*innen und letztendlich das Massenbewusstsein aus? Was für ein Bild von gerechten Urteilen wird hier vermittelt? Ich behaupte, es ist das Bild eines automatischen Richters oder einer automatischen Richterin, der*die ohne Person und vermeintlich ohne Präferenzen entscheidet. Es ist genau das, was die künstliche Intelligenz heute anbietet: Aus allen vorhandenen Urteilen wird hochgerechnet, welche Entscheidung statistisch die wahrscheinlichste wäre. Etwas verkürzt kann man so VAR in die Geschichte der Automation und Automatisierung bringen. Und ich würde auch behaupten, dass sich diese Entwicklungstendenz nicht auf einzelne Felder, wie zum Beispiel den Sport oder das Rechtswesen beschränkt, sondern als eine Ausdrucksform des digitalen Kapitalismus Teil unserer gesamten Gesellschaft ist. [4]

Wolf Citron and Ruprecht Essberger, “Das Fernsehgericht tagt,” 1975

SCHÜRMANN: Als ich eben von Normativität gesprochen habe, meine ich damit nicht die Frage, welchen Sport wir wollen oder wie wir den Sport, den wir haben, bewerten, sondern dass die rechtliche Dimension, über die wir gesprochen haben, eine normative ist. Es geht darum, eine gerechte Entscheidung zu fällen. Diese Herausforderung war der Anlass, VAR einzuführen. Das hängt zwar mit dem digitalen Kapitalismus zusammen, aber ergibt sich nicht aus ihm, sondern aus der Frage von Fairness. Diese Grundidee findet sich im modernen Fußball als TV-Event wieder, auch wenn sie im Vergleich zu den Kindern auf der Wiese beliebig entstellt ist. Das Anliegen ist, dass nicht vorher feststeht, wer gewinnt und wer verliert. Dabei geht es auch darum, ob das Spiel gänzlich in seinem Unterhaltungswert aufgeht oder als kulturelles Phänomen mit einer eigenen Idee und eigenen Logik erhalten bleibt. Und da bin ich normativ: Mir ist daran gelegen, eine Grundidee des Sports zu retten. Ein Hebel ist, deutlich zu machen, dass es sich trotz Video-„Beweis“ um eine Entscheidung handelt, in der es um Fairness geht. Kann oder will man das Algorithmen überantworten? Welche Daten gehen in diese Algorithmen ein, welche Wirklichkeit produzieren sie? Ein Schachcomputer kann nicht fair spielen.

HUBER: Es ist wichtig zu betonen, dass VAR im Fußball kein Automat ist, sondern Personen Bilder auswerten. Anders im Tennis, wo die Hawk-Eye-Technologie hauptsächlich dafür eingesetzt wird, festzustellen, ob ein Ball im Aus ist oder nicht. Auf diesem Feld war man bereits in den 1970er Jahren darum bemüht, die Entscheidungen der Linienrichter*innen fairer und weniger anfällig für menschliche Fehler zu machen. 1980 wurde Cyclops, ein computerbasiertes System, eingeführt, das Infrarotstrahlen wenige Millimeter über der Aus-Linie verwendete, um die Position des Balls zu bestimmen. Mehrere Fehlentscheidungen der Linienrichter*innen im Viertelfinale des US Open 2004 gegen Serena Williams führten dazu, dass die International Tennis Federation Tests für sogenannte elektronische Linienrichter initiierte und ab 2006 die Hawk-Eye-Technologie für internationale Wettbewerbe einführte. Zunächst als ein standardisiertes Verfahren, mit dem die Spieler*innen die Entscheidungen der Linienrichter*innen mit den durch Triangulation generierten Bildern anzweifeln können, wird seit diesem Jahr bei allen Grand-Slam-Turnieren mit Ausnahme der French Open nur noch Electronic Line Calling eingesetzt. In Paris wird auf rotem Sand gespielt, so dass der Ball einen sichtbaren Abdruck auf dem Boden hinterlässt. In strittigen Fällen verlässt der*die Linienrichter*in dann seinen*ihren Hochsitz und überprüft die Spur im Sand.

Das ist ein Beispiel für die performative Dimension, die den Sport als kulturelle Form auszeichnet. Im Fußball geht der*die Schiedsrichter*in in die Referee Review Area, um auf einem Monitor das „Beweismaterial“ zu sichten. Das Bild, das hier immer wieder reproduziert wird, ist, wie sich Mensch und Maschine gegenüberstehen. Im Rugby wird beispielsweise die Kommunikation zwischen dem*der Schiedsrichter*in auf dem Platz und dem*der dort als Television Review System bezeichneten dritten Offiziellen live ins Stadion übertragen. Ziel ist es hier, Transparenz herzustellen und den Vorgang zu vermenschlichen.

Wir haben über die technischen Bilder, die Unterscheidung zwischen dem Publikum vor Ort und den Fernsehzuschauer*innen, die rechtliche Dimension der Entscheidungsfindung und den Aspekt der Fairness gesprochen. Was all diese Aspekte verbindet ist die Behauptung der Objektivität des technischen Bildes. Ein nicht von menschlicher Subjektivität getrübter Blick auf das Geschehen, das ist die Behauptung des Hawk-Eye.

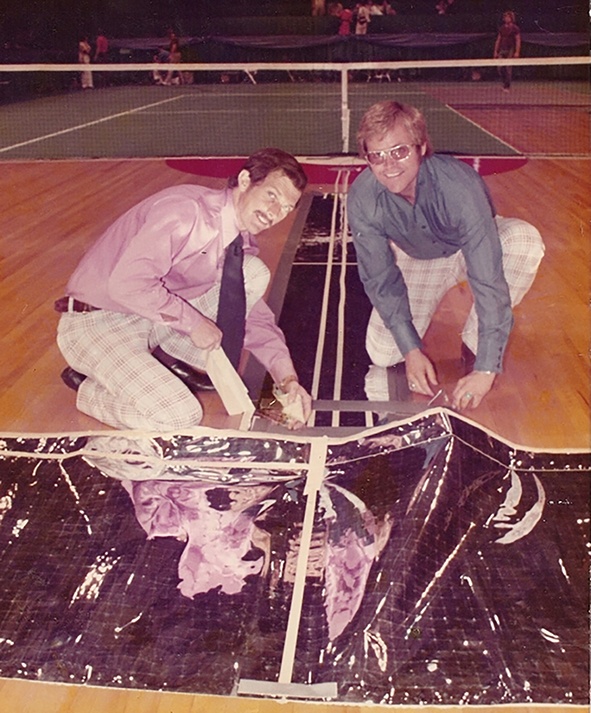

Geoffrey Grant and Robert Nicks with their invention, the “Myler Sensors,” 1976

KOCH: Die tierischen Metaphern wie Hawk-Eye, die eine Verbindung zwischen der Kameraoptik und einem Blick implizieren, laufen bei den digitalen Technologien, die die Bilder auswerten, ins Leere. Die Objektivität liegt hier nicht mehr im Blick, einer visuellen Zeugen- bzw. Zeuginnenschaft des „Gesehen-Habens‘‘, sondern in einer Information. Diese Information wird über eine technische Operation bestimmt, kanalisiert im Wortsinn. Niklas Luhmann definiert als Information, ob es entscheidend ist, dass ich sie habe oder nicht habe. In der digitalen Theorie mischen sich zwei Modalitäten: Es gibt Informationen, die durch Kanäle geschickt werden, und daraus entsteht die Aufzeichnung, in der man sehen kann, wo der Ball genau war, und diese Information kann ich dann wiederum aus dem Bild destillieren. Das wäre der eine, der informationsbasierte Wahrheitsbegriff. Dann gibt es eine zweite Wahrheit, die durch Rechenprozesse zustande kommt, wenn die Bilder ausgewertet werden und etwas berechnet wird, das faktisch nicht als Bild existiert. Und es ist diese Berechnung, die der merkwürdigen Zeitstruktur unterliegt. Es ist an sich nichts Skandalöses, so zu einem Urteil zu kommen. Aber die Nachvollziehbarkeit wird immer schwächer, weil wir die Maschinensprachen, die da benutzt werden, nicht beherrschen und sie sich für Laien auch nicht mehr übersetzen lassen. Für uns sind nur noch die Resultate lesbar, die in Zahlen ausgedrückt werden.

SCHÜRMANN: Wir haben es hier mit einer ganz bestimmten Idee von Objektivität zu tun, die für eine rechtliche oder eine kulturelle Dimension im weitesten Sinne keinen Raum zulässt. Alle menschlichen Aspekte stehen dort immer auf der Seite der Subjektivität, und damit ist ausgeschlossen, dass es ein objektives Urteil von (Schieds-)Richter*innen geben könnte, weil diese immer ein Bias haben. Das wäre die wissenschaftstheoretische Unterfütterung dessen, was Max-Jacob Ost vorher als Misstrauen gegenüber dem Menschen beschrieben hat. Die Idee, dass VAR eine objektivierte, eine gerechte Entscheidung unterstützt, weil das technische Bild eben nicht reduzierbar ist auf eine Information, die taucht in der Debatte um den Videobeweis nicht auf. Nicht die Technologisierung ist das Problem, sondern der kulturelle Nebeneffekt der Behauptung, VAR würde eine menschliche Entscheidung nicht unterstützen, sondern könne sie ersetzen.

Serena Williams, US Open, New York City, 2004

Diese informationsbasierte Wahrheit, die durch die Umformung der Pixel in Daten und in ein Bild erzeugt wird, wird bei der Präsentation der Ergebnisse noch einen Schritt weitergetrieben. Die einfache Entscheidung – war ein Ball mit vollem Durchmesser hinter der Torlinie, dann ist es ein Tor – konnte bereits durch andere Torlinientechnologien getroffen werden. Die Art und Weise, wie die durch die Triangulation generierten Daten wiederum ästhetisch präsentiert werden, hat sich verändert, und dazu hat sich inzwischen ein Standard entwickelt: Alle Personen werden entfernt, man sieht nur den Ball aus einer Perspektive, die keiner Kameraeinstellung entspricht. Ich finde es interessant, mit welcher Erleichterung das Publikum auf diese Simulation der Wahrheit reagiert: „Ach schade, dass der Ball nur ganz knapp die Linie berührt hat, und es kein Tor ist“, heißt es. Obwohl niemand im Stadion oder vor dem Fernseher das gesehen hat oder sagen könnte, ob die Berechnung stimmt. Wir vertrauen nicht unseren Augen, wir vertrauen nicht den Schieds- oder Linienrichter*innen, sondern der berechneten Grafik.

KOCH: Es ist eine alte Strategie der Evidenzerzeugung, in Bildern Affekte zu binden. In der Geschichte des Films war hier die Großaufnahme entscheidend. Gilles Deleuze nannte das Affektbilder, und ich glaube, dass wir es beim Videobeweis mit ganz ähnlichen Bildeffekten zu tun haben. In dem Moment, in dem der Ball isoliert dargestellt wird, von der Aktion getrennt, wird er zum entscheidenden Akteur. Ein autonomes Rechtssubjekt sozusagen. Und die ganze Affektivität bindet sich in der Einstellung, wo ich den Ball groß im Bild sehe. Das ist der Evidenzbeweis. Was ist eigentlich zu sehen? Wie reagiert der*die Betrachter*in auf diese visuellen Beweise? Etwas Ähnliches interessiert mich an Theater- und Operninszenierungen, die in den letzten zwanzig Jahren mit Videografien des Bühnengeschehens arbeiten. Das wahrnehmungskulturelle Phänomen, dass die Aufmerksamkeit auf das Gesicht eines Schauspielers oder einer Schauspielerin in der Großaufnahme gerichtet wird, die auf eine Leinwand oberhalb der Bühne projiziert zu sehen ist.

SCHÜRMANN: Dieser Diskurs ist Teil einer wissenschaftstheoretischen Debatte der Moderne. Es wurde das Klima erzeugt, dass als evident gilt, was berechenbar ist. Es gibt diejenigen, die darin Entspannung und Erleichterung finden, und die anderen, die schreien, VAR mache die Fußballkultur kaputt. Mir erscheint die Frage berechtigt, ob es tatsächlich der „Beweis“ ist, dass sich das Knie wenige Millimeter im Abseits befunden hat, was uns an diesem Spiel interessiert. In Debatten wie zum Beispiel über VAR wird immer noch ausgetragen, ob wir uns die Entscheidung von den Bildern abnehmen lassen – und das finde ich wiederum ganz beruhigend.

KOCH: Absolut. Das wäre sonst der Triumph der Messverfahren als Wirklichkeitsgewinnung.

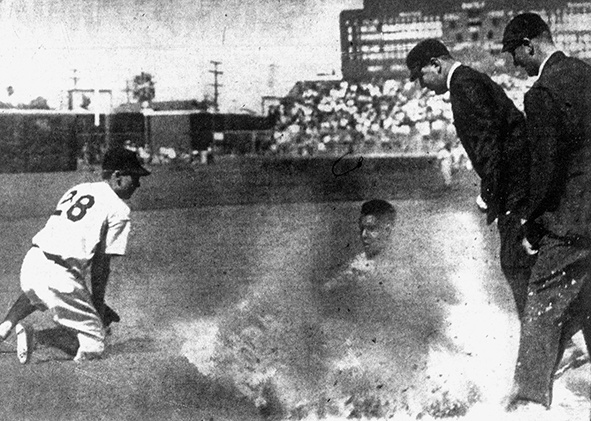

Gene Baker slides safely into third base, Los Angeles, 1953

HUBER: Bei einem 100-Meter-Lauf würde niemand infrage stellen, ob es sinnvoll ist, zu messen, wer als Erste*r ins Ziel kommt. Ohne technische Bestimmung würde es keinen Sinn machen, diesen sportlichen Wettbewerb durchzuführen. Es hängt also auch davon ab, welche Rolle Evidenz – wie auch immer man sie greifen mag – innerhalb einer bestimmten Sportart als kulturelles Phänomen spielt. Und die Entspannung und Erleichterung, die viele Fans durch VAR finden, ist auch eine Befriedung von zwei sich gegenüberstehenden Parteien, die über einen bestimmten Vorfall im Konflikt sind. Aber die Affekte, die diese Konflikte auslösen, enden nicht mit VAR, sondern die Diskussionen über VAR sind ja vielleicht gerade Ausdruck davon, dass die Streitbarkeit einer Entscheidung inhärenter Teil des Phänomens Fußball ist. In dem Moment, in dem jemand es vermutlich objektiv weiß, geht der ganze Spaß verloren und, welche Bedeutung für die Fans im Spiel eingelassen ist.

OST: Affekte gehören ganz zentral zum Fußball – nicht nur auf dem Spielfeld, sondern eben auch auf den Rängen. Der größte Kritikpunkt bei der Einführung des Videobeweises war: Da gehen die Emotionen verloren. Dass eine Entscheidung rückgängig gemacht werden kann, beeinträchtigt tatsächlich, wie man emotional auf ein Tor reagiert. Gleichwohl binden eben auch die VAR-Bilder Affekte.

Die Ästhetik von Fußballübertragungen hat sich immer wieder verändert: vom Radio zum Schwarz-Weiß-Fernsehen, zum Farbfernsehen und dann vor allem durch Wiederholungen. Regisseur*innen von Fußballspielen warten immer auf Momente, in denen das Spiel ruht. Dann können sie entscheiden, welche Kameraperspektive, welche Wiederholung oder Großaufnahme sie zeigen. Diese Affektbilder spielen eine große Rolle bei Fußballübertragungen, die ansonsten relativ standardisiert sind: Immer müssen der Ball und eine bestimmte Anzahl von Spieler*innen zu sehen sein. Mit der Einführung von VAR standen die Regisseur*innen vor dem Problem, dass sie nicht unmittelbar Zugriff auf die Bilder haben, aber den*die Schiedsrichter*in im Bild behalten müssen, falls er*sie durch eine Geste seine*ihre Entscheidung kommuniziert. Das Problem wurde durch einen Split Screen gelöst, wo gleichzeitig sowohl Wiederholungen der strittigen Szene als auch der*die Schiedsrichter*in mit der Hand am Ohr gezeigt wurde. Die Kameraperspektive, auf deren Grundlage die Videoschiedsrichter*innen ihre Entscheidung treffen, wird erst nachträglich von dem Server an die übertragenden Sender rausgespielt. Es ist also nicht nur eine Unterbrechung des Geschehens im Stadion, sondern auch ein Bruch in der Ästhetik des Spiels. Für viele bedeutet das eine Veränderung der Sehgewohnheiten, die sie seit ihrer Kindheit erlernt haben. Ein Fußballspiel ist reproduzierbar und sieht mit wenigen Veränderungen immer gleich aus. Und auch deswegen hat VAR so viel Aufregung und Ablehnung ausgelöst.

Leonie Huber ist Redakteurin bei TEXTE ZUR KUNST und Fußballfan.

Gertrud Koch war Professorin am Seminar für Filmwissenschaft der Freien Universität Berlin und ist zurzeit Gastprofessorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg.

Max-Jacob Ost berichtet seit 2014 im Podcast „Rasenfunk“ über die Spiele der Männer- und Frauen-Bundesliga sowie zeitlose und gesellschaftliche Themen rund um den Fußball.

Volker Schürmann ist Professor für Philosophie, insbesondere Sportphilosophie, an der Deutschen Sporthochschule Köln.

Image credits: 1–4. © Alamy; 5. Illustrated London News, public domain; 6. Public domain; 7. © Alamy; 8. Public domain; 9. © Alamy; 10. Public domain

Anmerkungen

| [1] | Senaka Weeraratna, „Third Umpire should perform the role of the appeal judge“, in: The Australian, 25. März 1997. |

| [2] | Siehe: https://www.theifab.com/laws/latest/video-assistant-referee-var-protocol/. |

| [3] | George Mather, „A Step to VAR: The Vision Science of Offside Calls by Video Assistant Referees“, in: Perception, 49 (12), 2020, S. 1371–74. |

| [4] | Zum Zusammenhang von Messverfahren und Automation der Arbeit siehe auch: Matteo Pasquinelli, The Eye of the Master. A Social History of Artificial Intelligence, London 2023. Deutsche Ausgabe: Das Auge des Meisters. Eine Sozialgeschichte Künstlicher Intelligenz, Münster 2024. |