STÄNDIGE EIGENVERTRETUNG Anna Sinofzik im Gespräch mit Henrike Naumann

Henrike Naumann in her installation “Ostalgie,” Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge, 2024

ANNA SINOFZIK: Eine der Thesen dieses Heftes lautet, dass das Galeriesystem aktuell stark unter Druck steht, was sich in einem Vertrauensverlust in die bestehenden Strukturen äußert. Dir ist es gelungen, vergleichsweise unabhängig – ohne dauerhafte Galerievertretung – eine institutionell sehr präsente und erfolgreiche künstlerische Position zu etablieren. Mir erscheint die Tatsache, dass du dich als Künstlerin selbst repräsentierst, vor dem Hintergrund deines Werdegangs – und damit meine ich sowohl deinen Ausbildungsweg von der angewandten zur freien Kunst als auch dein Aufwachsen in der DDR – durchaus nachvollziehbar. Schließlich bist du mit einem (Kunst-)System, aber auch mit Disziplinen kreativer Arbeit vertraut, die anders funktionieren als die freie Kunst. Worauf führst du selbst dein Modell zurück? Und hat es sich eher im Lauf deiner Karriere so ergeben oder resultiert es aus einer bewussten, zu einem bestimmten Zeitpunkt getroffenen Entscheidung?

HENRIKE NAUMANN: Ich glaube, es war eine Mischung aus beidem: Bestimmte Erfahrungswerte haben zu einer Entscheidung geführt – und dann auch zu der Überzeugung, dass ich mich selbst am besten vertreten kann. Meine biografische Prägung, die du ansprichst, spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich habe zunächst Bühnen- und Kostümbild für das Theater studiert, dann Szenografie für Film und Fernsehen. So habe ich verschiedene Modelle künstlerischen Arbeitens kennengelernt. Vielleicht hatte ich durch diesen Background von Beginn an auch weniger das klassische Ideal einer Künstler*innenkarriere vor Augen. Für viele Absolvent*innen in der freien Kunst ist es ja erstrebenswert, direkt nach dem Studium in den Markt einzutreten. Dessen Mechanismen habe ich früh infrage gestellt. Was sicher auch damit zu tun hat, dass ich mit einem anderen Kunstverständnis aufgewachsen bin. In der DDR war Kunst etwas Öffentliches, möglichst allgemein Verständliches, mit gesellschaftlichem Auftrag. Das Kunstsystem im Westen habe ich erst viel später mitbekommen.

SINOFZIK: Von 2017 bis 2021 wurdest du von der Galerie KOW vertreten. Wie blickst du auf diese Phase zurück?

NAUMANN: Mit KOW hatte ich eine Galerie, mit der ich mich politisch durchaus wohl gefühlt habe. Es war eine produktive Zusammenarbeit. Aber dann wurde doch immer klarer, dass das für mich nicht passt – und zwar weniger diese bestimmte Galerie als das gesamte System, das für meine Praxis einfach nicht funktioniert. Ich möchte in alle Prozesse involviert sein, auch in die ökonomischen, und sie selbst gestalten. Zugleich habe ich gemerkt, dass ich vieles von dem, was eine Galerievertretung verspricht – also beispielsweise die Teilnahme an Messen oder die Vermittlung von Arbeiten an private Sammlungen – eigentlich gar nicht wollte. Mir geht es nicht darum, dass meine Installationen schnell zu Geld gemacht werden oder wie sie gestückelt werden können, um sich besser zu verkaufen. Mir ist viel wichtiger, jedes Werk in seiner Komplexität und in vollem Umfang zusammenzuhalten und in einer musealen Sammlung unterzubringen, die es möglichst öffentlich zugänglich macht.

Henrike Naumann, “14 Words,” MMK, Frankfurt am Main, 2018

SINOFZIK: Vielen Galerien ist doch auch daran gelegen, ihre Künstler*innen institutionell unterzubringen, oft bilden sie eine wichtige Schnittstelle zu Institutionen. Und was die Zugänglichkeit betrifft, könnte man argumentieren, dass der Verzicht auf eine Galerie-Repräsentation diesbezüglich eine Einbuße darstellt. In Berlin wurde der eintrittsfreie Museumssonntag gerade abgeschafft, eine Galerie könnte im Gegensatz dazu von einer mehrköpfigen Familie theoretisch an mehreren Wochentagen umsonst besucht werden. Zudem schaffen Galerien soziale Kontexte, und obgleich diese nicht unbedingt einen inklusiven Charakter haben, ermöglichen sie doch auch spezifische Interaktionen und Diskussionen.

NAUMANN: Das stimmt, aber meine Arbeiten haben ja oft einen engen Ortsbezug, sie korrespondieren mit der Institution und ihrem Kontext. Im Gegensatz zur Galerie, die als White Cube eher vom sozialen Geschehen entkoppelt ist – oder es zumindest versucht –, interessiert mich eben genau diese Eingebundenheit in soziale und öffentliche Strukturen. Klar verkaufen Galerien auch an Institutionen, aber ich bin überzeugt, dass ich meine Arbeiten selbst am besten am richtigen Ort unterbringen kann. Ich habe den längeren Atem und kann bei Bedarf Entscheidungen treffen, die wirtschaftlich erstmal unsinnig erscheinen, zum Beispiel eine Arbeit lieber nicht gleich zu verkaufen, sondern stattdessen zwei Jahre einzulagern, um sie später dort unterzubringen, wo ich sie langfristig sehe. In welche Sammlung eine Arbeit geht, beeinflusst, ob und wie sie Teil der Kunstgeschichte wird. Daran habe ich als Künstlerin selbst das größte Interesse.

SINOFZIK: Mir scheint der Ansatz, den du beschreibst, auch mit der materiellen Beschaffenheit deiner Installationen zu korrelieren, also mit der Tatsache, dass du mit Alltagsobjekten arbeitest und Ideologien thematisierst, die einer breiteren Öffentlichkeit Anknüpfungspunkte bieten. Natürlich bedienst du dich auch kunsthistorischer Referenzen, aber deine Arbeiten setzen kein spezifisch kunsthistorisches Wissen voraus. Im Gegensatz zu Readymades funktionieren sie szenografisch und binden Betrachter*innen und deren Lebensrealitäten dezidiert ein. Ist es dein Anspruch, Arbeiten zu schaffen, die über die Voraussetzungen und ökonomischen Bedingungen des Kunstfelds hinausgehen, um ein breiteres Publikum einzubeziehen?

Outside Henrike Naumann’s studio, 2020

NAUMANN: Zum einen bin ich sehr in mein Werk involviert und möchte die Kontrolle behalten. Zum anderen will ich aber auch Abstand nehmen können, um es als etwas zu betrachten, das weniger mein Eigentum als vielmehr in kollektivem Besitz ist. Schon dadurch, dass so viel Gesellschaftsgeschichte in meine Arbeit einfließt, gehört sie nicht nur mir. Alltagskultur, aber auch Kunstgeschichte – und hier vor allem vergessene Ostkunstgeschichte – ruft meine Arbeit ebenfalls auf, womit meines Erachtens eine besondere Verantwortung einhergeht. Schließlich führe ich etwas weiter, das lange als abgeschlossen galt und massiv abgewertet wurde, für dessen Sichtbarkeit ich mich jetzt jedoch einsetze. Und abgesehen davon, dass meine Arbeit aus Wissen und Dingen besteht, auf die ich keinen Besitzanspruch erhebe, läuft meine Arbeitsweise dem klassischen Geniegedanken zuwider, demzufolge ein Werk auf mystische Weise aus dem oder der Künstler*in hervorgeht. Mein Filmprofessor in Babelsberg hat immer betont, wie wichtig die Visualisierung von Konzepten sei, weil die Umsetzung am Drehtag auch ohne mich funktionieren müsse. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz als in der freien Kunst, wo das Künstler*innensubjekt als unersetzbar aufgefasst wird.

SINOFZIK: Als Künstlerin hast du dennoch ein Monopol auf deine Produktion. Auch wenn du den Beteiligten Credits gibst, geht dein Werk auf dich als Schöpferin zurück – nicht auf eine Crew wie beim Film. Die Distanz, die du beschreibst, erscheint mir indes wesentlich. Erleichtert sie es dir, dein Werk auch unternehmerisch selbst zu vertreten?

NAUMANN: Vielleicht macht diese Distanz die unternehmerische Selbstvertretung meiner Arbeit überhaupt erst möglich. Manchmal kommt es mir vor, als würde ich für den Nachlass einer Künstlerin arbeiten, die zugleich ich selbst bin. Dass ich – meiner eigenen Auffassung nach – auch gesellschaftliche Interessen vertrete, macht es mir auch leichter, für den Verbleib einer Arbeit in einer bestimmten Sammlung zu kämpfen. Ich mache das dann nicht nur für mich. In meiner Vorstellung sind ganz viele Leute in meine Installationen involviert, mit ihren Ansprüchen und Verdiensten. Wenn ich mich beispielsweise für den Verbleib einer Arbeit mit Bezug zur DDR-Kunstgeschichte in einem deutschen Museum bemühe, dann tue ich das auch für all jene, die in der DDR künstlerisch tätig waren. Deshalb ist mir auch die lange Sicht so wichtig: Gerade bei Themen und Positionen, die in konventionellen Narrativen bisher keinen Platz hatten, neigen Institutionen dazu, sie auf Podien oder als Performances im Rahmenprogramm unterzubringen. Dann meinen sie, das Häkchen setzen zu können, ohne dass sich nachhaltig etwas ändert. In meinen Augen hat letztlich nur Bestand, was in den Sammlungen bleibt. Deshalb nehme ich die Institutionen in die Verantwortung, Platz für alternative Perspektiven zu schaffen. Das ist eine Herausforderung, gerade für eine weibliche Künstlerin, die raumgreifend arbeitet und für deren Werk die physische Erfahrung eine entscheidende Rolle spielt. Wenn ich sage, dass ich Platz brauche, bedeutet das unter Umständen, dass der Beuys-Bestand reduziert werden muss. Mitunter stoße ich auch auf Gegenwind, weil Leute meinen, es sei nicht mehr zeitgemäß, so viel Raum zu beanspruchen, wie vor allem männliche Künstler es historisch gern getan haben. Denen sage ich, dass die Männer des westlichen Kanons aber jetzt eben mal Platz machen müssen, auch für weibliche Positionen mit Ost-Background.

Inside Henrike Naumann’s studio, 2020

SINOFZIK: Um das Vertrauen von Entscheidungsträger*innen in Institutionen zu gewinnen, bedarf es langjähriger Beziehungspflege. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Susanne Pfeffer, die dir dieses Vertrauen früh entgegengebracht hat, was unter anderem ihr Ankauf von 14 Words (2018), einer raumgreifenden Installation aus dem Interieur eines sächsischen Blumenladens, für das MMK in Frankfurt/M. belegt.

NAUMANN: Dass es in bestimmten Institutionen Leute gab und gibt, die meine Arbeit früh verstanden haben und wichtig fanden, ist essenziell. Mit ihnen bin ich oft über Jahre in Kontakt, häufig entwickeln sich meine Arbeiten auch aus Gesprächen mit solchen Personen in den Institutionen. Zudem entwickelt sich jede Arbeit weiter, wenn sie beispielsweise in einem Museum rezipiert wird. Der Prozess ist also für mich nicht abgeschlossen, wenn eine Arbeit angekauft wurde, sondern ich möchte im Dialog bleiben, weil sie damit an Bedeutungsebenen gewinnt. Deshalb habe auch ein riesiges Pressearchiv, das für mich nicht nur der Dokumentation dient, sondern mit dem ich aktiv arbeite.

SINOFZIK: Die Pflege des Pressearchivs überlassen Künstler*innen häufig ihren Galerien. In deinem Fall klingt es jedoch so, als seien die Anbahnung und die Entwicklung von Projekten, ja sogar die Nacharbeit, ein wesentlicher Teil deiner Praxis. Da stellt sich für mich die Frage nach der Bedeutung, die du der Kunstkritik beimisst.

NAUMANN: Kunstkritik ist für mich extrem spannend, aber sie bildet nur eine von vielen Formen der öffentlichen Rezeption, die mir wichtig sind. In meinem Pressearchiv mischen sich Artikel aus der New York Times mit solchen aus der Chemnitzer Morgenpost. In einer weiteren Sektion befinden sich die Briefe, die mir Privatpersonen über die Gefühle, die meine Ausstellungen bei ihnen auslösen, schreiben. Gerade weil mir der direkte Austausch mit dem Publikum so wichtig ist, möchte ich mein Unternehmen unbedingt klein halten.

Inside Henrike Naumann’s studio, 2020

SINOFZIK: Wie klein ist denn dein Studio aktuell?

NAUMANN: Ich habe einen Angestellten in Teilzeit, meinen Studiomanager. Die anderen Stellen sind projektbezogen oder freelance. Damit ist nur einer in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, aber mir ist es wichtig, diese so fair wie möglich zu gestalten, anstatt ständige Erreichbarkeit zu verlangen. Weil ich es selbst häufig anders erlebt habe, möchte ich diesen vicious circle durchbrechen und prekäre Bedingungen keinesfalls reproduzieren. Dazu gehört auch, vom Markt – also in meinem Fall von Institutionen – etwas einzufordern. Künstler*innen müssen Honorare bekommen, von denen sie nicht nur selbst leben können, sondern mit denen sie auch gute Arbeitsbedingungen für andere schaffen. Ich bin ja verantwortlich für die Personen, mit denen ich arbeite – ob nun für meinen Studiomanager oder projektbasiert für Produzent*innen oder art handler. Mir das vor Augen zu führen, hilft mir auch beim Verhandeln.

SINOFZIK: Ich finde bemerkenswert, dass du dir deiner unternehmerischen Verantwortung so bewusst bist. In den 1990er Jahren, als die Kunstwelt schon einmal einen bedeutenden Strukturwandel durchlief, hat der schlechte Ruf des Merkantilen dazu geführt, dass immer mehr Kunsthändler*innen die Bezeichnung des oder der Galerist*in vorzogen, was mit einer Aufwertung der Profession einherging, deren ökonomische Dimension gleichzeitig heruntergespielt wurde. Heute scheut man sich weniger, wirtschaftliche Vorgänge im Kunstfeld sichtbar zu machen, zum Beispiel Begriffe aus der Wirtschaft wie „Manager“ zu gebrauchen. Ebenso aber auch, als Künstlerin die eigene unternehmerische Verantwortung zu thematisieren. Entsprechende Überlegungen sind wesentlich für eine neue Generation institutionskritischer Künstler*innen, die Honorare, Produktionskosten, Budgets etc. transparent macht. Ich denke da zum Beispiel an Künstler*innen wie Ghislaine Leung. Die Frage, ob die Forderung nach mehr Transparenz – auch vor dem Hintergrund der unsicheren wirtschaftlichen Lage – im Kunstfeld auf Gehör stoßen wird, lässt sich derzeit kaum beantworten … Bei den Stichworten Transparenz und Wirtschaft möchte ich dich auch nach deiner Preisgestaltung fragen: Wie kalkulierst du ohne Galerie deine Preise?

Henrike Naumann, “Ostalgie,” Busch-Reisinger Museum, Harvard University, Cambridge, 2024

NAUMANN: Ich kommuniziere meine Preise sehr klar, weil sie auf dem basieren, was ich als Künstlerin und für mein Studio brauche, um meine Praxis weiterführen zu können. Während die meisten Künstler*innen ihre Arbeiten auf Messen oder über Galerien verkaufen, sie Institutionen hingegen gern schenken, um in öffentlichen Sammlungen vertreten zu sein, finanziere ich mich über Museen und öffentliche Gelder. Deshalb muss ich die Institutionen auch in die Verantwortung nehmen und sagen: Wenn ihr meine Arbeit wollt, dann müsst ihr euren Anteil daran leisten, dass sich das Modell, das ich für meine Arbeitsweise konzipiert habe, aufrechterhalten lässt. Ich muss meinen Lebensunterhalt und den meiner Mitarbeitenden finanzieren und sicherstellen, dass ich längerfristig so weiterarbeiten kann. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied, der mich – und vielleicht auch andere Künstler*innen meiner Generation – dazu bringt, entsprechende Forderungen zu stellen. Denn wir nutzen Ausstellungshäuser nicht nur, um zwanzig neue Gemälde zu zeigen, die danach abtransportiert und in irgendwelche privaten Wohnungen gebracht werden, sondern wir produzieren wirklich für sie, also auch für den Verbleib in der Institution. Sie ist also nicht nur der Ort, der Rahmen, der Raum, in dem diese Forderung verhandelt wird, sondern auch ihr Adressat.

SINOFZIK: Du beanspruchst neben dem physischen Raum für deine Installationen auch Raum für entsprechende Aushandlungsprozesse, weil du in deiner Beziehung zu den Institutionen nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Unternehmerin auftrittst.

NAUMANN: Genau. Die Institutionen werden zum Raum für Prozesse, die dort sonst nicht in diesem Maße stattfinden, weil sie eher an Galerien ausgelagert sind. Ich sage ganz klar: Ich produziere für euch, und deshalb müsst ihr euch mit mir auseinandersetzen, was Preise und Produktionsbedingungen betrifft. Ihr seid für mich die Orte, an denen meine Installationen funktionieren, aber damit seid ihr auch in der Verantwortung, meine Arbeit und mein Modell möglich zu machen. Oft haben die Leute in den Institutionen kaum Erfahrung mit solchen Forderungen. Viele haben da sicher auch eine verklärte Vorstellung, geprägt von Geschichten über Verkäufe direkt aus dem Atelier im 20. Jahrhundert. Oder sie gehen zunächst davon aus, dass ich einfach noch keine Galerie habe und erst mal ins Geschäft reinkommen muss. Dass ich unabhängig arbeiten und mein Werk selbst vertreten will, verstehen viele nicht auf Anhieb.

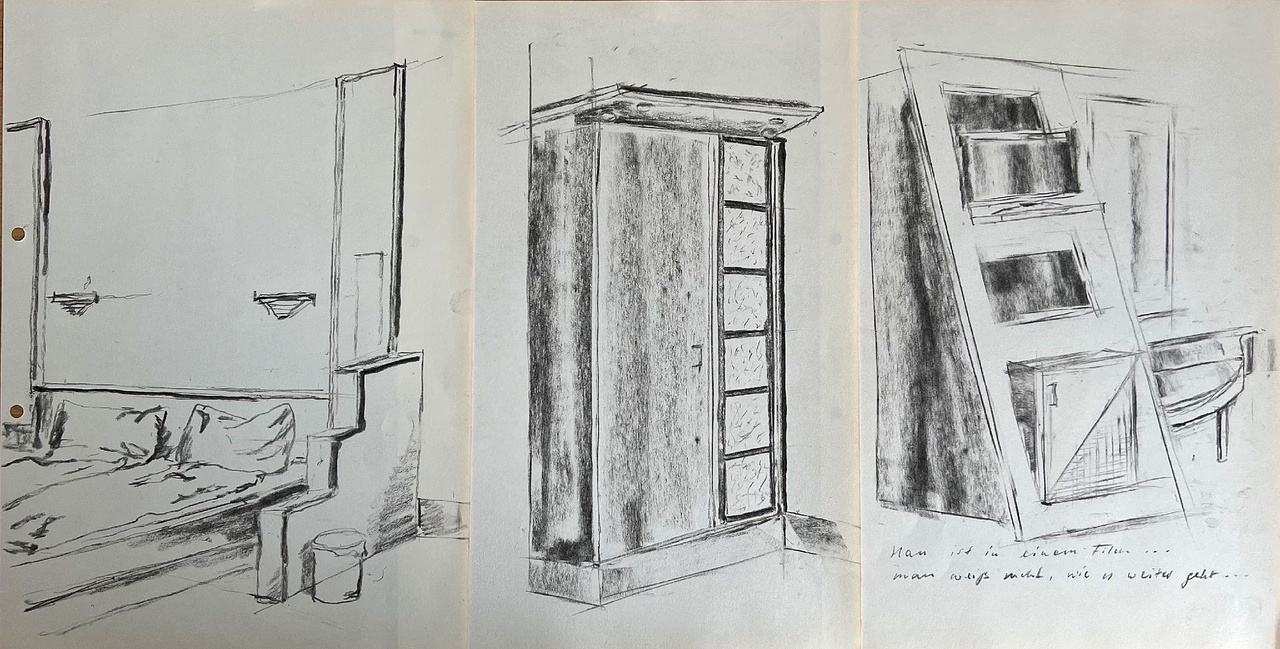

Henrike Naumann, drawings created in the context of “Bitterfelder Hof,” 2022

SINOFZIK: Aktuell ist das institutionelle Interesse an deiner Arbeit groß, zugleich sind zahlreiche Museen von Kürzungen betroffen. Sie müssen wirtschaften, ihre Finanzierung ist jedoch auch stark von politischen Bedingungen abhängig.

NAUMANN: Deshalb bin ich auch so froh, dass es, kurz bevor Trump an die Macht kam, geklappt hat, meine Arbeit Ostalgie an das Busch-Reisinger Museum, eines der Harvard Art Museums, zu verkaufen. In diesem Fall hat es vier Jahre gedauert, aber jetzt ist es ein umso schönerer Erfolg für mich. Wenn politisch etwas kippt, wie gerade in den USA oder in geringerem Ausmaß auch hier in Deutschland, dann werden private Räume und Strukturen unter Umständen auch für meine Arbeit wieder wichtiger sein.

SINOFZIK: Lass mich in dem Zusammenhang repressiver Politik noch einmal kurz darauf zurückkommen, in welchem Verhältnis dein Ansatz zu einem sozialistischen Kunstbegriff steht. Wir haben uns vor längerer Zeit einmal über deinen Großvater, den Künstler Karl Heinz Jakob, unterhalten, dessen Werk – zum Beispiel ein Porträt von Bergarbeitern – mittlerweile Teil deiner Installationen geworden ist und der in Zwickau einen Zeichenzirkel gegründet hat. Diese Tradition des Zeichenzirkels war sicher auch prägend für dich, was dein Verhältnis zur Öffentlichkeit von Kunst und den Vermittlungsaspekt deiner Arbeit betrifft.

NAUMANN: Absolut. Was mein Opa gemacht hat, lief unter dem Begriff Bitterfelder Weg und ging auf die Bitterfelder Konferenz zurück, die in den 1950er Jahren stattfand. Der Anspruch war, dass Kunst verständlich sein muss und Arbeiter*innen Zugang zur Kunst bekommen müssen. Mein Opa wurde damals ins VEB Steinkohlenwerk geschickt, um die Kumpels ganz klassisch zu porträtieren. Aber er hat dort auch den Zeichenzirkel der Arbeiter*innen ins Leben gerufen und ihn zeitlebens geleitet. Später hat sich der Kreis dann geöffnet und die Klientel diversifiziert, es kamen auch Kinder und Jugendliche dazu. So habe ich dann irgendwann auch dort angefangen zu zeichnen. Im Rahmen des Osten Festivals 2022 habe ich selbst einen Zeichenzirkel geleitet. Da haben wir anstelle von Porträts Möbel gezeichnet – im Hotel Bitterfelder Hof, wo damals die Konferenz stattgefunden hat, das aber in den 1990er Jahren postmodern saniert worden war – und dabei über die geschichtlichen Zusammenhänge gesprochen. Natürlich betrachte ich die repressive Kulturpolitik der DDR sehr kritisch, ich befasse mich intensiv damit. Aber diese Idee vom öffentlichen Auftrag der Kunst hat mich auf jeden Fall geprägt. Und auch die Auffassung, dass Kunst keine Ware ist, die privat besessen werden kann, sondern die im Grunde allen gehört. Wenn ich jetzt selbst im westlich geprägten Kunstsystem agiere, auch von ihm profitiere, ist es mir wichtig, die Brücke zu schlagen: Also einen lukrativen privatwirtschaftlichen Betrieb zu führen mit meiner Kunst, dabei aber gleichzeitig zu versuchen, mir von den Dynamiken des Marktes so wenig wie möglich diktieren zu lassen.

Henrike Naumann with photos documenting the “Bitterfelder Weg,” 2022

SINOFZIK: Was die Arbeit mit Institutionen betrifft, über die wir gesprochen haben, hast du mit dem deutschen Pavillon auf der Venedig Biennale, den du mit Sung Tieu gestalten wirst, eine besondere Herausforderung vor dir. Wie blickst du ihr entgegen?

NAUMANN: Sie wirft natürlich große Fragen auf: Was bedeutet es zum Beispiel, in diesem Rahmen ein Land zu repräsentieren? Aber weil ich für meine Arbeit explizit nach Institutionen suche, die historisch aufgeladen sind und mit denen ich mich geschichtspolitisch und ideologiekritisch auseinandersetzen kann, ist das jetzt wirklich eine Art „Endgegner“. Ich sehe das Ganze auch weniger als Ehrung, vielmehr als interessantes Problem oder komplexe Fragestellung. Die größte Herausforderung scheint mir darin zu bestehen, mir selbst und den Prinzipien, die ich mir erarbeitet habe, unter so großem Druck treu zu bleiben. Ich möchte mit dem Gefühl aus diesem Projekt herausgehen, dass ich etwas Gutes daraus gemacht habe – und nicht das Projekt etwas mit mir. Wie bei allem, was ich mache, möchte ich etwas mitnehmen, anstatt mitgenommen zu sein.

Henrike Naumann lebt und arbeitet in Berlin. In ihren immersiven Installationen arrangiert sie Möbel und Objekte zu szenografischen Räumen, die das Reibungsverhältnis entgegengesetzter politischer Meinungen im Umgang mit Geschmack und persönlicher Alltagsästhetik reflektieren. Wichtige Ausstellungen ihrer Werke fanden unter anderem im SculptureCenter in New York, im Busch-Reisinger-Museum an der Harvard University, im MoMA in Warschau, im Haus der Kunst in München, im Deutschen Bundestag, sowie im Rahmen der Ghetto Biennale in Haiti und der Kyiv Biennale in der Ukraine statt. Mit Sung Tieu gestaltet sie 2026 den Deutschen Pavillon auf der 61. Kunstbiennale von Venedig.

Anna Sinofzik ist Autorin und Senior Editor bei TEXTE ZUR KUNST.

Image credits: 1. Courtesy President and Fellows of Harvard College, photo Tara Metal; 2. Photo Axel Schneider; 3-5. Photos Henrike Naumann; 6. Courtesy President and Fellows of Harvard College; 7 + 8. Photos Henrike Naumann