POST-PARTY-DEPRESSION Ein Round-Table-Gespräch über Dynamiken des Kunstmarkts mit Dirk Boll, Marc Glimcher, Nicole Hackert und Anne Helmreich, moderiert von Natasha Degen

Pietro Antonio Martini, “Salon du Louvre,” 1787

NATASHA DEGEN: Mit dieser Ausgabe von TEXTE ZUR KUNST formuliert Isabelle Graw einen provozierenden Gedanken: Womöglich durchläuft das Kunstsystem eine Transformation, die vergleichbar ist mit jener im ausgehenden 19. Jahrhundert, als der Salon seinen Einfluss verlor und von etwas abgelöst wurde, das Cynthia und Harrison White als dealer-critic system bezeichneten. Damals entstanden, parallel zueinander, die modernen Formen der kommerziellen Galerie und der Kunstkritik. Wie erklärt sich dieser historische Wandel aus heutiger Sicht?

ANNE HELMREICH: In der Theorie von White und White gab es im Frankreich des 19. Jahrhunderts zunächst das Salonsystem, das einzelne Kunstwerke favorisierte, und Kritiker, die über diese einzelnen Werke schrieben. Dann entstand das dealer-critic system, in dem Galeristen die Karrieren von Künstler*innen förderten. Gleichzeitig gab es Kritiker, die sich nicht mehr nur auf den Sensationserfolg des Jahres konzentrierten, sondern wirklich versuchten, mehr über die Entwicklung von Künstler*innen oder künstlerischen Bewegungen nachzudenken. Das war also ihre Arbeitshypothese, aber sie ließ sich im Lauf der Zeit, als mehr dazu geforscht wurde, nicht ganz aufrechterhalten; ich denke, im dealer-critic system finden sich zahlreiche Beispiele für einzelne Kunstwerke, die viel Aufmerksamkeit bekamen, und auch Kunsthändler waren auf dem Gebiet der Kunstkritik aktiv. Ein Händler im London des späten 19. Jahrhunderts, zu dem ich geforscht habe, war beispielsweise zugleich Herausgeber der wichtigsten Kunstzeitschrift dieser Zeit. Wir stellen uns diese Rollen sehr streng festgelegt vor, aber in Wirklichkeit waren und sind sie ziemlich fließend.

Paul Marsan, Paul Durand-Ruel in his gallery, ca. 1910

MARC GLIMCHER: Ob nun die Künstler*innen oder die Händler dafür verantwortlich waren – in jedem Fall begann ein größeres Publikum, über die Laufbahnen von Künstler*innen nachzudenken. Das damalige Galeriesystem – mit Paul Durand-Ruel und Nathan Wildenstein und dem Aufkommen von Einzelausstellungen – erfand gewissermaßen die Idee der begrenzten Laufzeit. Dies brachte ein größeres Publikum dazu, sich beispielsweise eine Werkgruppe von Gustave Caillebotte anzusehen, was es wiederum dazu motivierte, eher die Entwicklung einer Karriere in den Blick zu nehmen als nur die Kunst.

HELMREICH: In dieser Zeit kamen auch die von Händlern organisierten Retrospektiven auf und lösten eine echte Resonanz aus. Ich denke dabei an Künstler wie James McNeill Whistler oder Claude Monet. Sie sahen die Möglichkeit, mit Sammler*innen zu kooperieren, um diese Ausstellungen zusammenzustellen und Werke wieder in Umlauf zu bringen oder sichtbar zu machen. Es kam also tatsächlich zu einer gemeinschaftlichen Anstrengung von Künstler*innen, Händlern und Sammler*innen.

DEGEN: Ein Definitionsmerkmal dieses Modells ist, dass Händler und Kritiker gemeinsame Anreize hatten, die sie ermutigten, sich für Neues einzusetzen und die Avantgarde zu fördern. Das bringt mich zu der Frage, ob parallel zum Aufkommen der kommerziellen Galerie und zur Entwicklung einer eher parteiischen Form von Kunstkritik ein zugrunde liegendes Wertesystem entstand.

GLIMCHER: Ich denke, so war es. Das Verhältnis von Schulen und Gegenschulen ist von einer hegelianischen Dialektik geprägt, und die Kritiker*innen begannen, die eine Gruppe im Gegensatz zu einer anderen einzuordnen. Auch die Künstler*innen argumentierten gemäß dieser Logik: Diese Gruppe hat recht, jene Gruppe hat unrecht; diese Gruppe ist altmodisch, jene Gruppe ist neu. So lief das Geschäft bis ungefähr 1980. Die Kritiker*innen verloren bereits in den 1980er Jahren an Macht, als sich die gewissermaßen dialektische Abfolge – vom Abstrakten Expressionismus zur Pop Art, vom Minimalismus zum Konzeptualismus und so fort – mit der Pictures Generation und den Neoexpressionist*innen allmählich auflöste. Und ich denke, das hatte viel mit anderen gesellschaftlichen Kräften zu tun, wie zum Beispiel damit, dass bestimmte Künstler*innen irgendwann eine kritische Masse an Berühmtheit erlangten. Da passierte etwas, und die Kritiker*innen fingen an, ihre Macht zu verlieren.

DEGEN: Außerdem haben Kunstpublikationen den Markt seit den 1980er Jahren stärker abgedeckt, und Kritiker*innen begannen, Katalogtexte für kommerzielle Galerien zu schreiben, wodurch sich ihre Rolle veränderte.

Pace Gallery, “Grids: Format and Image in 20th Century Art,” 1978

GLIMCHER: Seit Mitte der 1980er Jahre haben wir bewusst Kritiker*innen beauftragt, für unsere Kataloge zu schreiben. Und zunächst schien das etwas zu sein, was Rosalind Krauss auf keinen Fall tun würde – und dann war es plötzlich etwas, was Rosalind Krauss auf jeden Fall tun würde. Ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater, der schockiert war, als sie zugesagt hat.

DEGEN: Händler*innen zahlten Kritiker*innen mehr als Zeitschriften. Es gab also einen klaren finanziellen Anreiz, der durch den Niedergang der Printmedien seitdem noch stärker geworden ist. Das Zeitalter der Kritiker*innen im Vollzeitjob liegt ziemlich weit zurück. Anne, ich bin mir sicher, dass du dazu auch eine Auffassung hast.

HELMREICH: Es gibt auch eine Kluft im Verhältnis zu den eher akademisch ausgerichteten Zeitschriften wie October, die ihr eigenes Finanzierungsmodell haben. Ich denke an Artforum und stelle mir das Regal in der Bibliothek geradezu bildlich vor – die Hefte werden immer dünner, oder?

NICOLE HACKERT: Absolut. Aber ich glaube durchaus, dass es immer noch ziemlich wirkungsvoll sein kann, wenn Künstler*innen eine*n Gegenspieler*in aus der Theorie haben.

GLIMCHER: Es gibt noch eine weitere Verschiebung, nämlich die von den Kritiker*innen zu den Kurator*innen. Letztere haben heute die Macht, die früher Kritiker*innen hatten, weil sie in der Lage sind, ein Arbeitsergebnis für die Öffentlichkeit zu kreieren. Das Ergebnis der Arbeit von Kritiker*innen ist ein Text, das der kuratorischen Arbeit hingegen ein Ereignis, eine Erfahrung. Und es ist sehr wichtig, den Niedergang der Macht des Textes im Vergleich zur Macht der Erfahrung festzustellen – auch das spielt eine enorme Rolle. Diese Entwicklung verschiebt die Macht zu den Kurator*innen, weil wir Worte anders konsumieren als Bilder.

HELMREICH: Wenn man sich den heutigen Unterricht an Kunstakademien ansieht, stellt man fest, dass MFA-Studierende ermutigt werden, sich mit Autor*innen zu vernetzen, die über ihre Arbeiten schreiben können, aber auch mit Kurator*innen. Oder nicht?

HACKERT: Ich stimme Marc zu, dass Kurator*innen heute viel wichtiger für die Förderung künstlerischer Laufbahnen sind als Kritiker*innen. Denn unabhängige Kritiker*innen können wahrscheinlich kaum noch überleben. Mir fällt kein zeitgenössischer Superstar ein, bei dem ich sagen könnte: Das ist ganz offensichtlich der Autor oder die Autorin, der oder die ihn unterstützt hat – so wie Benjamin Buchloh Gerhard Richter unterstützt hat.

GLIMCHER: Aber Kurator*innen fragen Künstler*innen nicht so was wie: „Was machst du denn da?“ oder „Hast du den Verstand verloren?“ Wenn ein*e Kurator*in eine*n Künstler*in unterstützt und, sagen wir, Team Julie Mehretu ist und ein Problem mit Julies neuen Arbeiten hat, wird er oder sie das nicht öffentlich ansprechen. Einen so einschneidenden Einfluss auf die Laufbahn eines Künstlers, wie ihn beispielsweise Peter Schjeldahl hatte, als er Brice Marden sagte, dass er sich in die falsche Richtung entwickele, woraufhin Brice einen Nervenzusammenbruch erlitt, dann aber eine andere Richtung einschlug … ich kann nicht erkennen, dass so etwas heute noch stattfindet. Es wird etwas gemunkelt, und dann warten wir alle tragischerweise darauf, dass das Auktionshaus diese Künstler*innen „abstraft“.

Mike Goldwater, Sunday Brunch viewing for Post-War and Contemporary Art, Christie’s, London, 2004

HACKERT: Da dieser Round Table von TZK initiiert wurde, ist es interessant festzustellen, dass diese Zeitschrift Anfang der 1990er Jahre sehr einflussreich wurde und eine Gruppe von Künstler*innen unterstützt hat, die man unter dem Begriff „Institutionskritik“ zusammenfassen könnte. Ich denke, das war wohl das letzte Mal, dass ein kritisches Organ wie TZK aufsteigen und zugleich die Karrieren von Künstler*innen aufbauen und fördern konnte. Und zwar nicht nur durch Beifall. Das war echte Kritik, wie es sie heute kaum noch gibt.

GLIMCHER: Es gibt noch ein weiteres interessantes Phänomen, nämlich dass Kunstkritiker*innen zu Kritiker*innen des Kunstmarkts oder der Kunstwelt werden. Jerry Saltz ist sicher das Paradebeispiel – oder auch der Prügelknabe – für diesen Schritt vom Sprechen über Kunst zum Sprechen über den Kunsthandel. Und ich möchte behaupten, dass es in den sozialen Medien und anderswo, jedenfalls in diesem Jahr, mehr kritische Diskussionen über Galerien oder Auktionshäuser als über Künstler*innen und Kunst gegeben hat.

DIRK BOLL: Weil sie zu einer Industrie geworden sind. Darum interessieren sich die Leute stärker für die dahinterliegenden Strukturen, was früher nicht der Fall war, denn die Unternehmen waren damals nicht so groß und haben nicht mit industriellen Instrumenten auf einem industriellen Niveau gearbeitet. Erst als diese Unternehmen damit begonnen haben, fing eine breitere Öffentlichkeit an, sich dafür zu interessieren. Der große Boom der zeitgenössischen Kunst fand in den 1980ern statt, und zwar in den Galerien und nicht am Sekundärmarkt. Doch die Auktionshäuser und der Sekundärmarkt entdeckten die Kunst als Anlageklasse. 1990 war die Party für alle Beteiligten vorbei, und als sich der Markt erholte, verschmolzen diese beiden Vertriebsmodelle miteinander. Das alles passierte also, nachdem die Kunst als Anlageklasse sowie als Investitions- und Spekulationsobjekt erkannt worden war. Auktionen machten dann Trends sichtbar und Preise transparent. Und auf einmal wurde zeitgenössische Kunst als ein weiteres Asset im Portfolio erkannt und akzeptiert. Ich würde sagen, das passierte etwa zehn Jahre später, Ende der 1990er Jahre.

GLIMCHER: Es ist wichtig festzuhalten, dass dieser Bruch, der ungefähr zwischen 1990 und 1993 entstand, zu einer völlig anderen Kunstwelt führte, in der sich die Modelle der Galerie und des Auktionshauses miteinander verbanden. An dieser Stelle hat Dirk vollkommen recht: Mit dem Niedergang des dealer-critic system markierte der Einzug der Auktionshäuser in den Sekundärmarkt den absoluten Wendepunkt.

Jerry Saltz, 2011

HACKERT: Es gab auch in den 1990er Jahren durchaus Auktionen für zeitgenössische Kunst, aber sie spielten im Grunde keine Rolle. Vor allem als wir anfingen; denn auch unsere Künstler*innen standen damals noch ganz am Anfang. Ich erinnere mich an die erste Auktion, in die wir durch einen deutschen Sammler in gewisser Weise involviert waren. Damals vertraten wir noch Peter Doig, und dieser Sammler ließ Arbeiten von Doig, Sean Landers und Raymond Pettibon versteigern. Das war für mich der Wendepunkt, etwa um 1997. Der Doig wurde für rund 270.000 Pfund versteigert, und wir dachten: Du meine Güte! Wir hatten diese Arbeit nämlich ein paar Jahre zuvor für 20.000 D-Mark verkauft. Das war schon etwas Besonderes. Die Geschäftszahlen auf dem Sekundärmarkt waren aus heutiger Sicht nicht zu verachten, aber was dieser Sammler im Verhältnis zu seiner Investition verdiente, war einfach unglaublich. Trotzdem kann ich mich nicht erinnern, dass dadurch Stress aufkam, denn er hatte für den Verkauf persönliche oder finanzielle Gründe, und das konnten wir den Künstler*innen vermitteln. Der Stress kam erst später. Probleme mit Flipping und Verträge mit Weiterverkaufsklauseln wurden erst etwa Anfang der Nullerjahre eine große Sache, vielleicht sogar nach 2010.

DEGEN: Dirk, wie waren diese Jahre im Auktionshaus?

BOLL: Ich habe 1997 ein Praktikum gemacht, und 1998 wurde ich dann angestellt. Ich habe in London angefangen, in einer Abteilung, die damals „Contemporary Art“ hieß; das umfasste alles, was nach 1945 entstanden war. Die wichtigen Abteilungen waren damals das, was wir heute „klassisch“ nennen, also vor allem Alte Meister, aber auch, in geringerem Maße, die angewandte Kunst, und ich glaube, an dritter Stelle kamen die Impressionisten. Ich erinnere mich, dass zu Beginn meiner Londoner Zeit darüber diskutiert wurde, ob wir die Bezeichnung „Postwar Art“ einführen und im Wesentlichen zwischen Dingen differenzieren sollten, die Jahrzehnte zuvor entstanden waren. Damals ging ein Gerücht um, das Brett Gorvy, der damalige Leiter des Londoner Teams, erzählte: Richter sei sehr aufgebracht darüber, dass seine Arbeiten in einer Auktion angeboten wurden, die als „postwar“ gelabelt war; denn er sei quicklebendig und empfinde sich als sehr zeitgenössisch. Ich erinnere mich auch daran, dass sich seitens der Sammler*innen viele Leute ziemlich aufregten, als es mit dem neu eingeführten Format der Abendauktion für zeitgenössische Kunst – das muss 1999 gewesen sein – plötzlich zwei Abendauktionen gab, auf denen Kunst präsentiert wurde, die nach 1945 entstanden war. Viele Käufer*innen sagten damals, dass es ein Qualitätssiegel sei, wenn etwas bei Christie’s in die Abendauktion kam. Dem Urteil von Christie’s konnte man ohne Vorbehalte vertrauen – und dann präsentierte Christie’s plötzlich diese frischen, quasi fast noch nassen Leinwände auf einer Abendauktion. Diese Plattform war für diesen Käufer*innentyp also kein Unterscheidungskriterium mehr. Und ich erinnere mich, dass meine Kolleg*innen darüber viel diskutiert haben. Die Zeit, in der es zwei Abendauktionen und zwei Teams gab, dauerte nicht lang; als Ende 2000 die Dotcom-Blase platzte, war es damit vorbei. Es gab einfach nicht genug Material oder Nachfrage, um diese Struktur aufrechtzuerhalten. Danach hieß die Abteilung „Postwar and Contemporary“. Im Jahr 2020 wurde sie umbenannt und zu einem sogenannten Cluster umstrukturiert, der jetzt 20/21 heißt. Mir wurde klar, dass das, was wir heute 20/21 nennen und was alles vom Impressionismus bis zur Nachkriegszeit umfasst, nahezu drei Viertel von Christie’s Umsatz ausmacht. Der Anteil an Nachkriegskunst wuchs in 25 Jahren also von fünf auf etwa 55 Prozent. Daran sieht man, wie sich der Markt entwickelt hat.

“Peter Doig: Country Rock,” Contemporary Fine Arts, Berlin, 1999

DEGEN: Und wie hat sich der Aufstieg der Auktionshäuser zu wichtigen Akteuren auf dem Markt für zeitgenössische Kunst auf die Galerien ausgewirkt? Ich vermute, dass das nicht nur den Marktanteil der Galerien beeinflusst, sondern auch die Kontrolle verändert hat, die sie über die Marktentwicklung ihrer Künstler*innen ausüben konnten.

GLIMCHER: Kunst ist bekanntlich ein Veblen-Gut, oder? Also eine Ware, bei der mit steigendem Preis auch die Nachfrage steigt – Ferraris, Kunst, Diamanten, was auch immer. Und ein Veblen-Gut wird immer von einem Kartell gemanagt, weil sich der Markt nicht selbst steuern kann und in einen Boom-Bust-Zyklus geraten würde, wenn höhere Preise zu höherer Nachfrage führen. Und der Kunstmarkt wurde bis in die 1970er Jahre tatsächlich stark kartellartig gemanagt. Der Preisanstieg der Künstler*innen von einer Ausstellung zur nächsten war sehr begrenzt, auf zehn Prozent, und die Ausstellungen selbst waren auf einen Zyklus von 36, wenn nicht gar 48 Monaten limitiert. Außerdem gab es eine Art Kodex für alle Händler*innen auf dem Sekundärmarkt, und hinter den Kulissen wurden viele Gespräche über Preise, Gewinnspannen und dergleichen geführt. Obwohl dieses System in den 1980ern mit Figuren wie Mary Boone allmählich zusammenbrach, blieb der Primärmarkt davon relativ unbeeinflusst, weil die Händler*innen des Primärmarkts damals auf dem Sekundärmarkt noch unbedeutend waren. Pace war mehr oder weniger die einzige Galerie, die in den 1970er und 1980er Jahren in beiden Märkten tätig war. Aber man muss sehen, dass Mitte der 1990er Jahre, nach der tiefen Rezession und dem Einbruch der Preise, die „Gagosian-Doktrin“ aufkam. Und die lautete: Wir brauchen keine Regeln. Larry Gagosian wurde vom Kartell nicht anerkannt und erwiderte daraufhin sinngemäß: Na gut, dann spiele ich eben nicht nach euren Regeln; ich kaufe es für eine Million und verkaufe es, wenn möglich, für zwei. Denn sobald die Kartellregeln nicht mehr gelten, herrscht freier Wettbewerb. Angesichts der Globalisierung, des zunehmenden Reichtums und all dessen konnte man die Leute bis vor ein paar Jahren natürlich sagen hören, dass es so nicht ewig weitergehen könne. Aber offenkundig ging es sehr lange so weiter.

DEGEN: Aktuell erleben wir den Markt erstmals seit dem Aufkommen der „Gagosian-Doktrin“ in schweren Turbulenzen. Zu welchen Veränderungen führt der derzeitige Abschwung? Handelt es sich um einen zyklischen Neustart oder um ein Anzeichen für etwas Dauerhafteres, wie zum Beispiel für den Geschmackswandel einer jüngeren Generation?

John Angelillo, Brett Gorvy sealing a deal at Christie’s, New York, 2015

BOLL: Es ist viel einfacher, eine Krise zu verstehen und ihren Charakter zu beurteilen, wenn sie vorbei ist. Auktionen sind tough, weil man die Nachfrage gleich hier und jetzt braucht. Man kann nicht sagen: „Wir bieten etwas zum Kauf an und schauen mal, was passiert.“ Diese Zeiten sind vorbei. Ich weigere mich strikt, zu glauben, dass jüngere Generationen nicht mehr sammeln oder sich nicht mehr für Kunst interessieren. Ich kann das einfach nicht glauben, und ich erlebe das auch nicht so in meiner täglichen Arbeit. Deshalb amüsiert es mich, dass wir das ganze System der täglichen Berichterstattung über den Zustand des Kunstmarkts alle genießen, solange die Kurven nach oben zeigen – in dem Moment aber, in dem der Markt ein bisschen stagniert oder die Kurven abfallen, können wir scheinbar kaum anders, als eine tiefe Krise und das Ende des Kunstsammelns festzustellen. Das Interesse an der Kunst wurde, wie Marc schon gesagt hat, zumindest teilweise ersetzt durch ein Interesse an der Industrie oder der Struktur des Markts. Man könnte auch sagen, dass die Kunstkritik durch die Kritik an der Industrie und ihren Strukturen ersetzt wurde. Das erleben wir jeden Tag.

HELMREICH: Wir denken nun an den großen industriellen Komplex und die starke Expansion des Markts. Aber als es um die Nullerjahre damit losging, gab es auch Menschen, die das Gefühl hatten, daran nicht teilhaben zu können, oder die sich dagegen entschieden. Sie entwickelten alternative Denkweisen und Ausdrucksformen, die sich als resilient erwiesen. Was die Kunstkritik betrifft, denke ich etwa an The Brooklyn Rail oder an Glasstire in Texas. Beide wurden Anfang der Nullerjahre gegründet, um Künstler*innen an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Region eine Stimme zu geben. Aus meiner Sicht sind sie immer noch sehr aktiv, selbst im derzeitigen Abschwung des industriellen Markts. Vielleicht ist es so, dass die eine Kurve nach unten zeigt, während eine andere stabil verläuft.

BOLL: Vielleicht wurde das dealer-critic system durch ein opinionleader-industry system abgelöst. Opinionleader sind nicht mehr nur die Kritiker*innen und Kurator*innen. Das Spektrum ist breiter geworden: Es umfasst zwar Kunstkritiker*innen, aber auch bedeutende Sammler*innen, Besitzer*innen von Privatmuseen und Galerien, die über ein Publikum und Sichtbarkeit verfügen und entscheiden, wer Vorstandsmitglied wird. Und es umfasst offensichtlich auch bestimmte Medien, Social Media und die Community als solche.

HACKERT: Von außen betrachtet, wirkt es immer noch wie ein unzugängliches Netzwerk. Junge Künstler*innen werden vermutlich denken: Okay, nun bekomme ich wahrscheinlich noch schwerer Zugang, weil ich nicht mehr bloß eine*n Kritiker*in von der Qualität meiner Arbeit überzeugen muss.

BOLL: Ich würde es umgekehrt sehen, Nicole. Ich würde sagen: Ich muss nicht mehr die*den Kritiker*in überzeugen, sondern ich habe jetzt ein breiteres Spektrum an Zugangsmöglichkeiten. Das können Kritiker*innen sein, aber auch Kurator*innen oder Privatsammler*innen.

John Angelillo, Brett Gorvy sealing a deal at Christie’s, New York, 2015

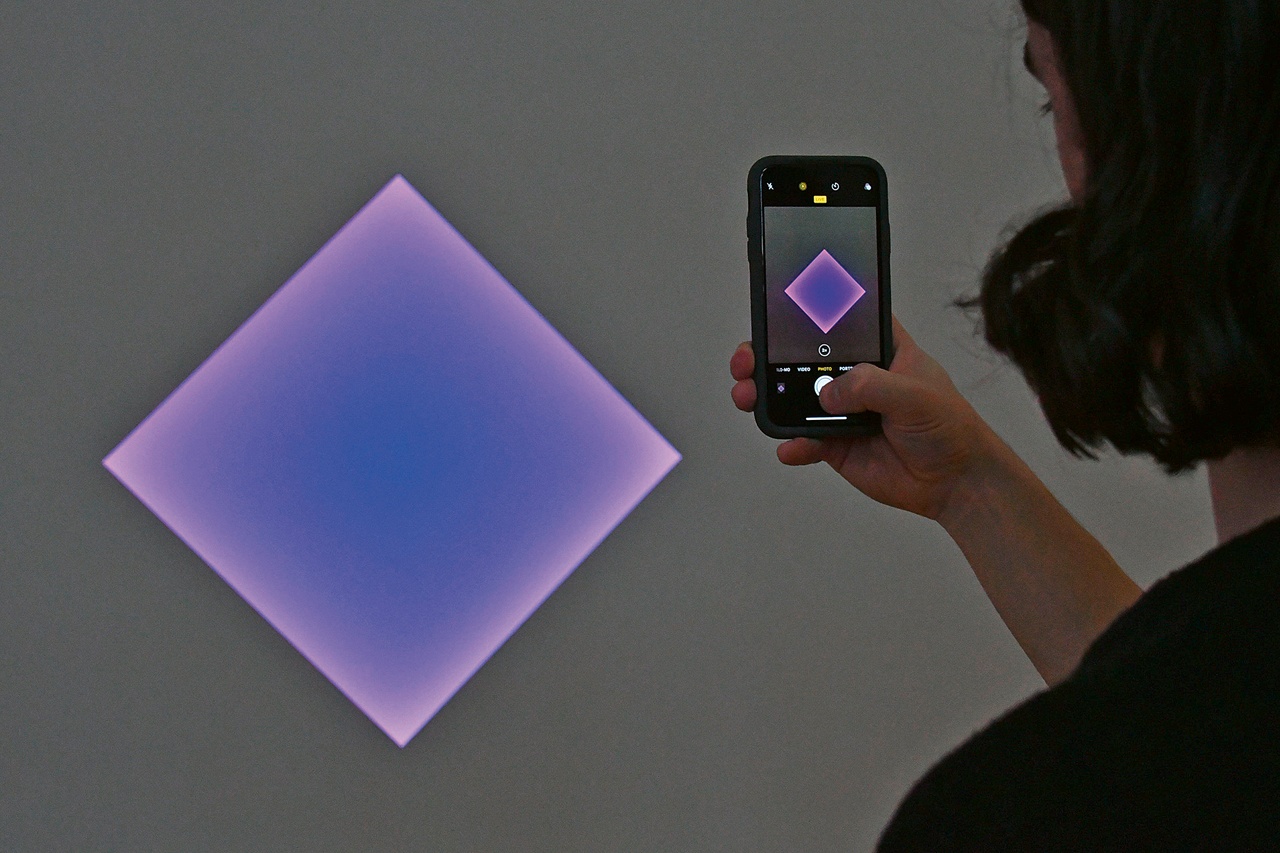

GLIMCHER: Außerdem gibt es eine neue Stimme, nämlich die der Kulturkonsument*innen. Ihnen stehen schätzungsweise rund 200.000 Personen gegenüber, die tatsächlich als Kunstsammler*innen gelten könnten. Von diesen sind etwa 50.000 aktive Sammler*innen – Menschen mit einem Nettovermögen von über 100 Millionen Dollar. Weltweit gibt es, glaube ich, etwa 25 Millionen Menschen mit einem Nettovermögen von über einer Million Dollar. Den aktuellen Zahlen von Museen und ähnlichen Institutionen zufolge, gibt es weltweit etwa 45 Millionen Menschen, die sich als Kulturkonsument*innen betrachten. Als unser Instagram-Account die Millionengrenze knackte, waren wir einfach baff. Wir haben vielleicht 1.000 Kund*innen, die wirklich aktiv sind. In unserer Datenbank stehen ungefähr 8.000 bis 9.000 Personen, und wir verkaufen vielleicht 2.000 Objekte im Jahr, was viel ist. Jedenfalls war das früher mal so. Aber jetzt haben wir eine Million, vielleicht 1,2 Millionen Follower – etwas in dieser Größenordnung. Meine Idee hinter Superblue war, eine Möglichkeit zu finden, Tickets für einen James Turrell zu verkaufen, um Turrell über diese Kulturkonsument*innen eine alternative Einnahmequelle zu eröffnen. Und dafür wurde ich an den Pranger gestellt. Aber heute wird das, ebenso wie 1993 und 1994, neu bewertet.

HACKERT: Das denke ich auch. Als ich auf dem Kunstmarkt anfing, waren die Personen, die man heute vermutlich als Kulturkonsument*innen bezeichnen würde, Menschen mit einem leicht überdurchschnittlichen Einkommen – also etwa Professor*innen –, und sie konnten Kunst kaufen. Solche Sammler*innen habe ich lange nicht gesehen. Aber ich bin immer offen und sage: Sprechen Sie uns an!

GLIMCHER: Richtig. Aber ihre Stimmen zählen trotzdem. Diese Kulturkonsument*innen sind heute meinungsstark und stimmen, wie Glenn Lowry oft sagt, mit den Füßen ab. Und ich glaube, dass die Sammler*innen diesen 25 oder 45 Millionen Menschen zuhören. Sie sind einflussreich, auch wenn sie selbst keine Kunst kaufen.

HACKERT: Ja, und das ist ein Paradigmenwechsel, denn früher waren sie stolz darauf, etwas als Erste gekauft zu haben – oft aus wirtschaftlichen Gründen: Man musste früh einsteigen, wenn man kein großes Budget hatte. Das kann ich heute nicht mehr erkennen.

BOLL: Ich denke, es liegt daran, dass die Einstiegspreise heute zu hoch sind …

GLIMCHER: Sie sind zu hoch.

HACKERT: Wir haben auch Leute verloren, weil sich Versprechen nicht erfüllt haben. Viele haben sich ohne irgendwelche Kenntnisse oder Expertise auf den Markt begeben und auf Gewinne gehofft. Das funktioniert heute nicht mehr. Und wenn sie ihrem Wesen nach Spieler*innen waren und beim ersten Mal, nachdem sie etwas auf dem Sekundärmarkt weiterverkauft hatten, einen Gewinn erzielten, dann hat sie beim dritten oder vierten Mal vielleicht das Glück verlassen.

GLIMCHER: Wir haben das zu stark monetarisiert, und es hat nicht funktioniert. Wir haben alle hinter die Kulissen der Zaubershow eingeladen.

DEGEN: Die Vorstellung, dass nur etablierte Gatekeeper*innen über den Wert von Kunst entscheiden, hat längst Risse bekommen. Anne, ich muss dabei an das Salonsystem denken, das seinerzeit so dominant war, dass Künstler*innen wirklich keine andere Möglichkeit hatten, Sichtbarkeit oder Anerkennung zu bekommen. Doch weil es so viele – von Courbet bis Manet – ausschloss, wurde es den Bedürfnissen der Künstler*innen nicht gerecht und schuf damit letztlich die Voraussetzungen dafür, von einer Alternative abgelöst und überwunden zu werden. Was lässt sich aus diesem historischen Moment ableiten? Was sagt uns der letzte große Umbruch im Kunstsystem darüber, wie die Zukunft des heutigen Markts aussehen könnte?

HELMREICH: Ja, es ist aufschlussreich, sich anzusehen, wie das Salonsystem in den 1910er und 1920er Jahren zusammenbrach. Der Erste Weltkrieg und die anschließende Weltwirtschaftskrise ließen diesen Apparat förmlich zerbröckeln. In der Zwischenkriegszeit wurde vieles neu geordnet und umgestaltet. Die Räumlichkeiten eines der Big Player in London, die ich genauer untersucht habe, wurden zum Beispiel als Kino genutzt. Manche Firmen hielten sich, verkleinerten sich aber stark. Diejenigen, die weitermachten, pflegten wirklich stabile und enge Beziehungen zu den Künstler*innen, darunter auch solche, die an mehreren Orten ausstellten und dadurch ihre Sichtbarkeit und ihre Netzwerke aufrechterhalten konnten. Wenn man sich also den Abschwung und erneuten Aufschwung des Markts anschaut, fällt auf, dass er mit ganz anderen, viel kleineren Galeriemodellen aus der Krise hervorging. Die Korporatisierung, die Ende des 19. Jahrhunderts stattfand, brach in sich zusammen, und danach entstand ein neuer Markt.

DEGEN: Das ist interessant, weil wir gerade aus einer Phase kommen, in der es unausweichlich schien, dass sich der Markt hin zu mehr Effizienz, Konsolidierung und Wachstum entwickelt. Aber vielleicht ist das gar nicht so.

GLIMCHER: Monopole und Duopole sind in unserer Gesellschaft äußerst stabil. Es wäre nachvollziehbar, wenn man sich Gagosian und Hauser & Wirth anschaut und sich dann eine dualistische Sotheby’s-Christie’s-Zukunft vorstellt. Ich weiß nicht, aber für mich klingt das nicht nach Spaß. Ich denke, dass eigenwillige, etwas abseitige, intellektuelle Akteur*innen gerade die Chance haben, sich zu konsolidieren. Anstatt alle in ein paar gigantische Marken hineinzupressen – was in der Welt der Auktionshäuser und Talentagenturen passiert ist –, nimmt die Konsolidierung vielleicht einen anderen Weg. Markenfamilien, wie es sie auch in der Kunstwelt gibt, genießen Größenvorteile, aber gleichzeitig auch Unabhängigkeit und die ganze Diversität und Schrägheit, die das Ganze interessant macht. Ich hoffe, dass wir auf einem solchen Weg sind.

Übersetzung: Barbara Hess

Natasha Degen ist Professorin und Leiterin des Instituts für Studien des Kunstmarkts am Fashion Institute of Technology, das Teil der State University of New York ist. Sie ist Autorin von Merchants of Style: Art and Fashion After Warhol (Reaktion Books, 2023) und The Market (MIT Press, 2013) und hat Beiträge für Publikationen wie The New York Times, The New Yorker, The Financial Times, *Artforum* und Frieze verfasst.

Anne Helmreich ist Direktorin des Archivs für amerikanische Kunst der Smithsonian Institution. Vor ihrer Ernennung war sie stellvertretende Direktorin der Getty Foundation und zuvor stellvertretende Direktorin für Digital Initiatives am Getty Research Institute, beide Teil des J. Paul Getty Trust. Außerdem war sie Dekanin des TCU College of Fine Arts, Senior Program Officer der Getty Foundation und außerordentliche Professorin für Kunstgeschichte sowie Direktorin des Baker-Nord Center for the Humanities an der Case Western Reserve University. Ihre aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Geschichte des Kunstmarkts und die Schnittstelle zwischen Digital Humanities und Kunstgeschichte.

Marc Glimcher ist seit 2011 CEO der Pace Gallery, deren internationale Ausrichtung er in dieser Zeit erheblich ausgebaut hat. Sein Bestreben, das zeitgenössische Programm von Pace zu bereichern, ergänzt die Vertretung prominenter Künstler*innennachlässe durch die Galerie und fördert deren Mission, das Werk führender Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts zu unterstützen.

Nicole Hackert studierte von 1988 bis 1994 Kunstgeschichte und Psychologie in Mexiko City, Köln und Berlin. 1994 gründete sie Contemporary Fine Arts in Berlin. Seit 2023 hat die Galerie auch einen Standort in Basel.

Dirk Boll ist ausgebildeter Jurist und Kunstmanager. Seit 1998 arbeitet er für Christie’s, seit 2022 ist er stellvertretender Vorsitzender für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Seit 2009 hat er mehrere Bücher über Kunstmärkte, Sammeln und Museumsentwicklung veröffentlicht. 2024 erschien sein Handbuch Art and Its Market (Hatje Cantz, Berlin).

Image credits: 1. The Elisha Whittelsey Collection, public domain; 2. public domain; 3. Courtesy Pace Gallery; 4. Alamy, photo Mike Goldwater; 5. public domain; 6. Peter Doig / VG Bild-Kunst, Bonn 2025, courtesy Contemporary Fine Arts, photo Jochen Littkemann; 7. Alamy, photo John Angelillo; 8. Alamy, photo Nils Jorgensen.