"Documenta als anachronistisches Ritual"

Die neunte documenta wird die letzte sein. Ein einziges Mal noch soll Kunst in Kassel zelebriert werden. Eine „unglaubliche“ Ausstellung, die all ihre „unvergessenen“ Vorgängerinnen überbieten soll, ist uns versprochen worden. Die Veranstalter suggerieren, daß es zu Ende geht. Aber schon aus ökonomischen Gründen hat niemand Interesse, die Ausstellung abzuschaffen. Mit ihrem Etat von 15,6 Millionen Mark gehört sie zu den großen, freilich nicht zu den gigantischen Vorhaben ihrer Art. Eine halbe Million Besucher [1] muß sie nach Kassel bringen, um sich für Fremdenverkehrs-, Andenken- und Hotelgewerbe zu lohnen. Unabhängig davon, ob man der Ausstellung eine sinnvolle gesellschaftliche oder künstlerische Funktion zuweisen kann, ist die Stadt Kassel an ihrer Fortsetzung interessiert. Interventionen der Landesregierung sollen das Fortbestehen der Institution garantieren: 21,2 Millionen Mark wurden in den Neubau einer „documenta-Halle“ investiert, um nicht nur der neunten, sondern auch allen folgenden documentae hinreichenden Ausstellungsraum zu bieten: ein „weiterer Schritt, die documenta dauerhaft an Kassel zu binden“. [2]

Zweifelhaft sind also nicht die äußeren Bedingungen der documenta. Zweifelhaft ist vielmehr ihre innere Notwendigkeit. Ihre klassische Funktion — neuer Kunst einen Ort, ästhetischen Entwürfen ein Zentrum zu bieten — hat die documenta längst verloren, ihre Aufgabe, Vermittlerin des internationalen Kunstgeschehens zu sein, an Großausstellungen, Biennalen, Kunstmärkte und den Galeriebetrieb abgetreten. Um neue Kunst zu sehen, muß keiner nach Kassel fahren.

Documenta-Kuratoren sind keine unabhängigen Impresarios, sondern abhängig Beschäftigte des hessischen Fremdenverkehrsgewerbes, für das sie ein Schlagwort, einen Trend oder ein Thema erfinden müssen, das der documenta eine Richtung und damit dem Publikum einen Anlaß zur Fahrt nach Kassel gibt: 8,7 Millionen Mark muß ihre Ausstellung einspielen. Der Rahmen ist also stark begrenzt, dazu die paradoxe Aufgabe, eine Ausstellung legitimieren zu müssen, die ihren Sinn verloren hat, deren Fortbestehen aber aus politischen und touristischen Motiven gewünscht wird. Kein Wunder, daß die Kuratoren dann auf die Finte von „der letzten documenta“ verfallen, um ihrem leergelaufenen Unternehmen wenigstens den Glanz des Apokalyptischen zu borgen.

Von der Meistererzählung der Moderne zur Autoren-documenta

Germano Celant hatte den Kasseler Stadtvätern eine ähnliche Idee bereits im Juni 1983 vorgeschlagen, als diese nach einem Thema für die documenta 8 suchten [3]. Daß die Endspiel-Idee jetzt wieder aufgelegt wird, verrät etwas von dem Legitimationszwang, der auf den documenta-Kuratoren lastet und sie periodisch mit dem Gedanken der finalen Ausstellung spielen läßt. Der Druck ist neu: die ersten documentae — von 1955 bis 1964 — kannten ihn nicht. Denn sie bewegten sich innerhalb eines geschichtsphilosophischen Rahmens — innerhalb der Meistererzählung von Entstehung und Triumph der modernen Kunst — der nicht nur den Kuratoren Auswahl und Präsentation der Werke erleichterte, sondern auch die Ausstellung als ganze rechtfertigte. Die erste documenta war als Rückblick auf die Entwicklung der modernen Kunst angelegt, die beiden folgenden — obgleich stärker der Aktualität verschrieben als die documenta 1 — enthielten programmatisch gemeinte retrospektive Elemente.

Rückblick und Perspektive waren eng miteinander verschränkt: die Retrospektive sollte die Legitimität des Neuen beweisen, indem sie dieses als Fortsetzung eines schon Bekannten und Akzeptierten präsentierte. Obgleich kunstgeschichtlich verpackt, war die Argumentation politisch gemeint: die ersten documentae begriffen sich als Korrektur des Bildes, welches die „Entartete Kunst“-Ausstellungen von der Moderne gezeichnet hatten, und wurden auch so verstanden: „Kein Land außer Deutschland hat eine vom Staat veranstaltete Ausstellung zur Diffamierung des Neuen in der Kunst gehabt wie es die ‚Entartete’ von 1937 war. Kein anderes Land dürfte bisher aber auch eine so betont offizielle, staatlich geförderte Ausstellung so betont inoffizieller Kunst gehabt haben wie die gegenwärtige II. documenta“, schrieb Kurt Leonhard 1959, halb begeistert, halb erschrocken über soviel kunstpolitischen Wagemut, um dann in bekannter „Nun-muß-aber-mal-Schlußsein-mit-Sack-und-Asche-Schließlich-sind-wir-wieder-wer“-Manier fortzufahren: „Nehmen wir die eine als eine Art Wiedergutmachung der anderen, so ist auch für die Zweifler eine Grundlage der Anerkennung gegeben. Aus der Wiederherstellung des Gleichgewichts müßte sich für die Zukunft am ehesten einmal die von vielen ersehnte, angeblich verlorene Mitte finden lassen.“[4]

Wiedergutmachung, Ausgleich, Mitte: das Repertoire bundesdeutscher Beschwichtigungs- und Beschönigungsformeln verrät, wie stark der Wunsch war, nach kurzem pflichtschuldigen Bedauern zu Tagesordnung und Normalität übergehen zu können. Die Verantwortlichen der frühen documentae haben — wie Walter Grasskamp [5] nachgewiesen hat — die überstürzte Flucht ins Normale durch die Art ihrer Darstellung der Moderne begünstigt: nicht zuletzt, weil sie fürchteten, die Konfrontation mit dem Neuen würde wiederum genau die Ressentiments wecken, derer sich schon die Nazis in ihrer Polemik gegen das „Entartete“ bedient hatten. Deshalb wurde dem Publikum eine normalisierte, das heißt ihrer Konflikte und Widersprüche, vor allem aber ihres Bezuges auf die eigene Zeit beraubte Version der Moderne präsentiert. Die ersten drei documentae waren bestrebt, die Moderne nicht als Bruch, sondern als Fortsetzung einer wesentlich formal interpretierten Tradition zu zeigen.

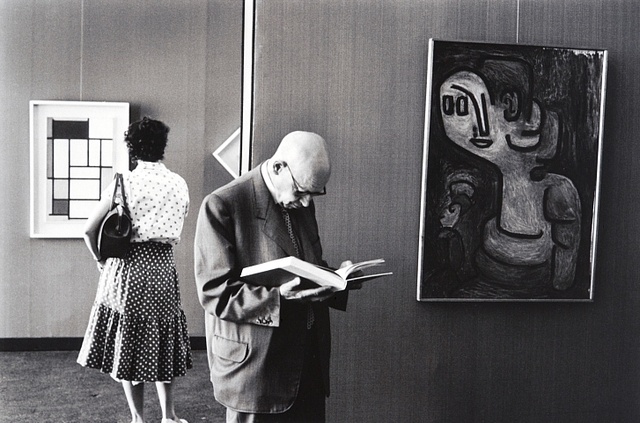

Installation auf der documenta I, 1955

Installation auf der documenta I, 1955

Indem sie die Konflikte unterschlugen und stattdessen ein kunstgeschichtliches Kontinuum herstellten, verwandelten die frühen documentae die Vorkriegsavantgarden in zeitlose Gegenwartskunst. Der Blick auf die Geschichte prägte auch die Interpretation der Kunst ihrer eigenen zeit, die als eine aus Gegenwart und Gesellschaft herausgelöste, vor allem formale Fortsetzung des von den frühen Avantgarden Begonnenen erschien. Kunst erklärt sich aus Kunst war die Lektion der ersten, moderne Kunst tendiert zur Abstraktion die Lehre der zweiten documenta; Universalität und Zeitlosigkeit waren die Lieblingskategorien der Interpreten, die in Malraux' Musée Imaginaire (1947-51) die methodische Leitlinie und in Werner Haftmanns Malerei des 20. Jahrhunderts (1954) die kunstgeschichtliche Anwendung gefunden hatten. Kunstgeschichte hatte Geschichte aus ihrem Bewußtsein vollständig verdrängt.

Gerade der Verzicht auf eine historische Kontextualisierung aber gab dem Entwurf einer sich teleologisch auf die Abstraktion hin entwickelnden Malerei Überzeugungskraft und Schlüssigkeit. Die erste documenta erläuterte die These an historischem Material, die zweite für die Kunst nach 1945. Über sie schrieb Haftmann im Katalog: „So reich aber die Inhalte sind, so einheitlich ist doch die Richtung des Wegs. Es ist der Weg vom reproduktiven Bild zum evokativen Bild. [...] ‚Le peintre ne tâche pas de reconstituer une anecdote, mais de constituer un fait spirituel’ — sagt Georges Braque. Das ist die Schlußfolgerung eines langen Weges, der mit Cézanne begann. In der heutigen Kunst ist im Guten und Bösen das zur Kulmination gekommen, was seit 70 Jahren im Gespräch war.“ [6] Im Juli 1959 — ein halbes Jahr nach der durch das Chruschtschow-Ultimatum ausgelösten zweiten Berlin-Krise — war die Konfrontation von reproduktiven und evokativen Bildern keine neutrale Feststellung, sondern eine politische Provokation. Haftmanns Behauptung, in der Abstraktion verwirkliche sich westliche Freiheit und Unabhängigkeit, da sie Austausch und Kommunikation über die Kontinente hinweg ermögliche und einen „Modellfall von Weltkultur“, ja eine „Weltsprache“ darstelle, brachte die vorgeblich überhistorische Kunst in den Kontext des Kalten Krieges zurück. Die Gleichsetzung von Abstraktion und westlicher Freiheit war von den amerikanischen Malern des Abstrakten Expressionismus formuliert und durch die Ausstellungen der US-Information Agency propagiert worden [7]: wirkliche Zugkraft erhielt die Parole erst auf der documenta [8], weil sie den deutschen Ausstellungsmachern sowohl die Abgrenzung gegen die figurative Kunst des Dritten Reiches wie gegen den auf der „Dritten Deutschen Kunstausstellung“ in Dresden propagierten Sozialistischen Realismus ermöglichte, der sich seinerseits als Opposition gegen die „formalistische Kunst des amerikanischen Imperialismus“ verstand. [9]

Nüchtern besehen war Haftmanns These von der sich als Weltsprache ausbreitenden abstrakten Kunst eine „eindeutige kunsthistorische Fehlprognose“ [10] was jedoch dem Erfolg seines Unternehmens keinen Abbruch tat. Problematisch wurde sie erst, als er sie 1964 — also nachdem die amerikanischen Pop-Künstler bereits ihren triumphalen Auftritt gehabt hatten und Robert Rauschenberg zum Star der venezianischen Biennale gekürt worden war — erneut durchsetzen wollte. Und da Haftmanns Überzeugung keineswegs mehr von allen documenta-Machern geteilt wurde (Arnold Bode etwa, der Erfinder des Unternehmens, setzte sich mit der Energie eines kunsthistorischen Poltergeistes von den doktrinären Auffassungen ab, proklamierte den Tod des Tachismus und schlug sich auf die Seite derjungen Kinetiker), nahm das Projekt Züge eines Rückzugsgefechtes an. Die Vorstellung von der Dominanz der Abstrakten ließ sich nämlich nur dann noch aufrechterhalten, wenn man Geschichte, ja selbst Kunstgeschichte vollständig sistierte und die Präsentation ganz auf die „Qualität“ und „Relevanz“ (so hießen die Leitbegriffe des Konzeptes der dritten documenta) des Oeuvres einzelner Künstler konzentrierte, welche dann losgelöst aus ihren Produktionsbedingungen vorgeführt werden mußten. Haftmann erklärte: „documenta III hat einen anderen Ansatz. Sie läßt sich nicht mehr auf Argument und Gruppe ein. Ihr liegt der einfache Leitsatz zugrunde, daß Kunst das ist, was bedeutende Künstler machen. Sie setzt auf die einzelne Persönlichkeit. Ihr kommt es auf die Reihung von Schwerpunkten an. Ohne vorgefaßte Absicht der Verknüpfung stellt sie Werk neben Werk, Individualität neben Individualität. Das einfachste Muster ihrer Präsentation wäre die schlichte Reihung, in der Zelle neben Zelle stünde.“ [11]

Die Atomisierung der Kunstgeschichte in kleine, scheinbar für sich stehende Einheiten kündete vom Scheitern der großen Meistererzählung der Moderne, die sämtliche Kunstbestrebungen auf das Ziel Abstraktion hin angeordnet hatte. Nach ihrem Zerbrechen konnte Kunst nur noch als Nebeneinander gedacht und Ordnung einzig mittels doktrinärer Setzung hergestellt werden. Deutlicher als je zuvor traten deshalb bei der documenta 3 die normativen Züge des den bisherigen Ausstellungen zugrundegelegten Modernismus-Konzeptes hervor. Hatte man anfänglich geglaubt, das Figurative, das Politische und das Gesellschaftliche als von der Entwicklung der Kunst überholte und deshalb innerhalb der Ausstellung zu vernachlässigende Themen behandeln zu können, so ließen sich deren Ansprüche nunmehr, da man den Geist der Geschichte nicht mehr auf seiner Seite wußte, nur noch durch bewußte Ausgrenzung abwehren. Dies geschah mit bemerkenswerter Offenheit. Die Herausstellung des Qualitätsbegriffes diente zur „Abgrenzung von pseudo-modernen Erscheinungen des zeitgenössischen Kunstbetriebes“ [12] — Pop-Art und Nouveaux Réalistes — (die man am Ende mit etwas halbherzig ausgewählten Beispielen doch noch zuließ), die Konzentration auf einzelne Künstlerpersönlichkeiten war als Attacke auf kollektive Arbeitsweisen und als Kritik an seriellen Produktionsformen gemeint.

Mit Pop, Minimal und Nouveau Réalisme brach die sorgfältige Scheidung zwischen hoher Kunst und Massenkultur zusammen und das ausgegrenzte Gesellschaftliche kehrte im KÜnstIerischen als dessen Kritik zurück. Der Einbruch entlarvte die Vorstellung von der Autonomie des Asthetischen und die zu ihr gehörigen abstrakten Gegenüberstellungen von Geist und Markt, expressivem Kunstschaffen und monotoner Industrieproduktion als fromme Illusionen, wenn nicht gar als ideologische Konstrukte. Pierre Restany — als Erfinder und Promoter des Nouveau Réalisme natürlich Partei — interpretierte die Wendung zu Meisterschaft und Qualität als Versuch, ein von Krisengerüchten verunsichertes Kunstpublikum zu beruhigen und bezeichnete Haftmanns documenta als einen Versuch „lyrisch-historischer Verfälschung“. [13]

Hans Haacke, Fotonotizen documenta 2, 1959

Hans Haacke, Fotonotizen documenta 2, 1959

Den Grund für die dogmatische Verfestigung der documenta sahen viele Beobachter in der organisatorischen Struktur der Ausstellung. Sie hatte sich aus einem Freundeskreis um Arnold Bode über die „Gesellschaft Abendländische Kunst des 20. Jahrhunderts e.V.“, die als Trägerin der ersten documenta fungierte, zu einer GmbH entwickelt, an der sich zunächst die Stadt Kassel, ab 1961 auch das Land Hessen beteiligte. Je fester die bürokratischen Strukturen, desto unbeweglicher wurde der Apparat: „Der ‚documenta-Rat’ besteht aus Kommunalpolitikern, Professoren, Museumsdirektoren, einem Maler und einem Kunsthändler — aber keinem aktiven Kritiker und niemandem sonst, der mit der täglichen Produktion der zeitgenössischen Kunst in Verbindung steht“, schrieb der englische Kritiker John Anthony Thwaites 1964. [14]

Die nächste documenta setzte mit einer organisatorischen Umstrukturierung ein: Arbeitsausschüsse trafen die Vorentscheidung, über die dann der 23-köpfige documenta-Rat abzustimmen hatte. Ziel des „konsequent demokratischen Verfahren[s]“ [15] sollte eine Aktualisierung der Ausstellung sein. Da die Meistererzählung vom „Triumph der Moderne“, welche die documenta seit ihren Anfängen begleitet hatte, fragwürdig geworden war, verzichtete man auf den historischen Vorspann und die absichernde Einbettung des Aktuellen in die Tradition. Gleichzeitig verlor man damit jedoch das Kriterium, nach welchem sich eine Wahl unter dem Angebotenen treffen ließ: bei allem Bemühen um Aktualität spiegelte die Ausstellung mit Post Painterly Abstraction, Pop Art, Minimal und Kinetik dennoch bloß den vorletzten Stand der Produktion. Und sie geriet obgleich der wendige Bode behauptete, die documenta gehöre nicht zum „Establishment“ [16] — ins Kreuzfeuer der 68er-Kritik: Künstler, unter ihnen Jörg Immendorff und Wolf Vostell, stürmten die Pressekonferenz, um gegen den unpolitischen Charakter der Ausstellung und die Ausgrenzung von Happening und Fluxus zu protestieren.

Die documenta war in eine Krise geraten. Nach dem Scheitern der Meistererzählung ließ sich der Ausstellung weder durch den Rückgriff aufs Vergangene, noch — wie man 1968 geglaubt hatte — durch die Beschränkung auf das gerade Aktuelle ein Sinn geben. Der documenta-Rat war zu groß und heterogen, das Abstimmen ein umständliches und ungeeignetes Verfahren, um eine in sich schlüssige Ausstellung zusammenzubringen. Wollte die documenta mehr als ein bloßes Nebeneinander verschiedener Strömungen sein, brauchte sie eine andere organisatorische Struktur. Und dazu ein Thema, das die unterschiedlichen Tendenzen zusammenband. Für die documenta 5 wurde deshalb der Posten eines Generalsekretärs geschaffen und mit einem Mann besetzt, dessen bisherige Arbeit als Direktor der Berner Kunsthalle und freier Ausstellungsmacher ein Programm versprach: Harald Szeemann machte die Krise der documenta zum Angelpunkt seines Konzeptes. Statt den Kasselern bloß eine weitere Ausstellung zu liefern, stellte er die Institution documenta in Frage: „Der Slogan der letzten beiden documenten lautete: Museum der 100 Tage. An dessen Stelle soll das 100-Tage-Ereignis treten. Mit den Begriffen Museum und Kunstaustellung verbindet sich die Vorstellung von materiellem Besitz, von Besitztransport, Besitzbestätigung, Versicherung von Besitz. Für die documenta 5 ist dagegen zu erwarten, daß alle Ereignisse in Kassel vorbereitet und inszeniert werden und daß die Organisation sich konzentriert auf die Ereignisprogrammierung und nicht auf die Jurierung und den Transport von Objekten.“ [17]

Bazon Brock in der Besucherschule zur documenta 4

Bazon Brock in der Besucherschule zur documenta 4

Szeemanns Ereigniskonzept scheiterte noch im Vorfeld: nicht allein, weil die hessische Landesregierung die Bewilligung von Mitteln von der Vorlage einer „gesellschaftlich relevanten“ Konzeption [18] abhängig gemacht hatte, sondern vor allem, weil dem Generalsekretär selbst Zweifel an seiner „Ereignis-documenta“ gekommen waren. Grund war der Mißerfolg der Kölner „Happening und Fluxus“-Ausstellung, die Szeemann eigentlich als Probelauf für die documenta konzipiert hatte. Dem Ausstellungsmacher gelang es nicht, sich mit den Zielen der Happening- und Fluxus-Künstler zu identifizieren und so geriet er zwischen die zwischen Künstlern, Kunstverein und Stadt verlaufenden Fronten, ohne eindeutig Partei beziehen zu können. 1971 bestritt Szeemann die Möglichkeit, Kunstinstitutionen als Instrumente gesellschaftlicher Veränderung zu nutzen. [19] Folgerichtig suchte Szeemann seine Position nun nicht mehr durch die Identifikation mit, sondern gerade in der Distanz von den Künstlern zu behaupten. Diese Verschiebung hatte Konsequenzen für die Konzeption der documenta 5. Gemeinsam mit Bazon Brock und Jean-Christoph Ammann entwarf Szeemann ein Papier, das nicht mehr den Künstler, sondern das Verhältnis von Abbildung und Wirklichkeit (sowohl des Abgebildeten wie des Abbildenden) ins Zentrum stellte, sich also tendenziell von der Fixierung auf den Kunstbereich lösen und die übrige gesellschaftliche Bildproduktion miteinbeziehen, künstlerische Arbeit also ins Verhältnis zu ihren sozialen Bedingungen setzen sollte. Bei aller Kritik am Verbleiben innerhalb der Institution, an der Anonymisierung der Künstler und an der Überdidaktisierung: so weit wie die Verfasser des zweiten Konzeptes sind documenta-Kuratoren weder vor noch nach der d5 gegangen. Statt die Kunstentwicklung zu isolieren, statt ihr ein Telos oder zumindest einen Trend vorzugeben, wollten sie die Fragwürdigkeit des Ausstellungsmachens und die Unmöglichkeit thematisieren, zwischen künstlerischer und gesellschaftlicher Bildproduktion zu trennen. Tendenziell lag im zweiten Konzept eine grundsätzliche Kritik an Ausstellungswesen, documenta und gesellschaftlicher Funktion von Kunst beschlossen.

Realisiert wurden allerdings nur Bruchstücke des zweiten Konzeptes. Obgleich Szeemann versicherte, daß die Kernausstellung weiterhin, wenn auch mit geringerer didaktischer Intensität, dem zweiten Konzept folgen würde, verwandelten die Streichungen die documenta wiederum in eine Kunstausstellung, oder — wie Szeemann es ausdrückte — in „eine Ausstellung, die zur Kunst hinführt“. [20] Der Wandel war jedoch keine bloße Notlösung, sondern entsprach der veränderten Lage innerhalb des Betriebes, für den rein kunstbezogene Arbeiten, inbesondere die von Szeemann favorisierten "Individuellen Mythologien" an Bedeutung gewonnen hatten: „Ich glaube, die ganze politische Diskussion um die Kunst hat sich selber ad absurdum geführt“, erklärte der Generalsekretär in einem Interview, „es gibt schon viele Leute, die der documenta vorwerfen, sie sei erneut eine affirmative und keine kritische Ausstellung. Wir haben unterdessen unsere eigenen Erfahrungen gemacht mit ‚kritischen’ Ausstellungen. Außer viel Papier haben solche Ausstellungen nicht viel zu bieten. Die Kunst folgt nun einmal ihren eigenen Gesetzen, und nur mit Kunst kann eine documenta durchgeführt und vor allem als Ereignis garantiert werden. Die d5 ist so politisch oder apolitisch wie die Besucher sie sehen wollen.“ [21] Konservative jubelten über die Rückkehr zu Kunst, Maß und Vernunft, Progressive warfen dem Ausstellungsmacher Kumpanei mit dem Kunsthandel und Verrat der ursprünglichen Ideale vor und riefen nach der hessischen Landesregierung, welche sich — der Auffassung der Kritiker zufolge — „das hinterhältige Konzept einer an marktorientierter Ausbeutung und kapitalistischer Verfügung von Kunst orientierten documenta kaum leisten“ könne. [22]

Autoren-documenta oder der Kurator möchte Künstler sein

Bleibende Wirkung hatte die d5 nicht wegen ihres vermeintlich gesellschaftskritischen Ansatzes. Sondern, weil sie einen neuen Typus von Ausstellung repräsentierte: die Autoren-documenta. Zusammengehalten wurde Szeemanns Ausstellung nämlich weder durch eine geschichtsphilosophische Erzählung noch durch den Anspruch, die aktuelle Szene zu zeigen, sondern einzig durch die „subjektive Handschrift“ ihres Erfinders. Diese radikale Subjektivierung löste die Legitimationsprobleme, welche die documenta seit dem Scheitern der Meistererzählung vom Triumph der Moderne mit sich herumgeschleppt hatte. Hatten frühere Kuratoren meist hilflos reagiert, wenn ihnen vorgeworfen wurde, daß ihre Auswahl nicht repräsentativ und weder unter historischen noch unter aktuellen Gesichtspunkten gerechtfertigt sei, so konnte der Schweizer diese Diskussion mit dem Hinweis beenden, daß eben das Arbiträre, Subjektive und Unausgewogene sein Konzept ausmache und als persönliche Entscheidung der Kritik enthoben sei. Aus legitimatorischer Not wurde kuratorische Tugend: weil die documenta anders nicht als durch subjektive Setzung zu rechtfertigen war, geriet sie zur Bühne des sie setzenden Subjekts. Dabei blieb es: Szeemanns Argumentation bestimmt bis heute Praxis und Diskurs von documenta-Kuratoren, seit der d5 war jede documenta eine Autoren-documenta. Da jeder Kurator eifersüchtig auf die „Originalität“ seines Entwurfes pochte und sich umso stärker von seinen Vorgängern abzugrenzen suchte, je mehr seine Arbeitsbedingungen den ihren ähnelten, gab die Subjektivierung der Institution documenta eine neue Triebkraft, welche das ausgeleierte Schwungrad des Modernismus vollständig ersetzte.

Die Subjektivierung von kuratorischem Diskurs und kuratorischer Praxis war allerdings nicht auf die documenta beschränkt, sondern wurde zur gängigen Legitimation vieler Großausstellungsprojekte, die während der siebziger und achtziger Jahre von „Ausstellungsmachern“ aller Couleur (viele unter ihnen entweder durch documenta-Erfahrung ausgewiesen oder auf documenta-Kuratorenschaft spekulierend) inszeniert wurden. In einem jedoch unterschied sich die documenta von sämtlichen Parallelphänomenen: mit Kassel hatten die Kuratoren einen Ort zur Verfügung, dessen durch die frühen documentae geschaffene Aura (Ort des Wiederbeginns der Moderne, der Konfrontation mit der amerikanischen Malerei, der „gesellschaftskritischen“ Befragung der Realität) alle vergleichbaren Plätze übertraf. Kein Kurator ließ sich diesen Standortvorteil entgehen: kein Konzept, in dem nicht von Aura und Atmosphäre, Geschichte und Bedeutung der Institution die Rede wäre. Aus der Mythisierung von Kassel bezogen die documenta-Kuratoren vor allem eins: das Recht, ihre Ausstellung als Akt der Sinnstiftung auszugeben. Nicht, daß es nicht auch in Kassel Schiebereien und Absprachen, Drohungen von Galeristen und Boykotts von Künstlern gegeben hätte: dergleichen gehört zum Alltag einer Großausstellung. Dennoch blieb die Stadt im Bewußtsein aller Beteiligten stets ein besonderer Ort: einer, von dem selbst diejenigen, die alle Machenschaften des Kunstbetriebs kannten, wie von einer Weihestätte sprachen, so als könne er dem aktuellen Schaffen Sinn und Richtung verleihen. Dieser Eindruck ist bewußt erzeugt worden. Wiederum war Szeemanns documenta beispielgebend. Mit der Subjektivierung der Auswahl und der Auratisierung des Ortes hatte sie der Stilisierung Kassels zum künstlerischen Sinnzentrum vorgearbeitet, drei ergänzende Strategien — die Personalisierung der Ausstellung, die Präsentation eines vor Ort arbeitenden Hauptkünstlers und schließlich die Verwandlung der documenta in ein vom Kurator geschaffenes Gesamtkunstwerk — rundeten die Operation ab. Unnötig, die Wandlungen dieses Konzeptes im einzelnen nachzuerzählen: ein Blick nach Kassel lehrt, daß es in seinen Grundzügen bis heute in Kraft ist. Beispiel Personalisierung der Ausstellung: mit Jan Hoet wurde ein Kurator berufen, den vor allem seine „schwierige“, „exzentrische“, „sensible“ Persönlichkeit für den Posten zu qualifizieren scheint. Dank geschickter Pressearbeit wissen wir heute mehr über Hoets Leidenschaft für Boxen und Jazz, von seiner Frau und seinen drei Kindern, von seinen Anfängen als Maler als über seine kuratorischen Vorstellungen. Die Diskussion ist gezielt abgelenkt worden, völlig benommen jubelte das FAZ-Magazin: „Der Museumsdirektor aus Gent [ ...] ist kein intellektueller Konzeptualist, sondern ein künstlerischer Triebtäter.“ [23] Der Satz ist schon jetzt als Entschuldigung zu lesen. Denn Hoets ästhetische Auffassungen sind von überraschender Schlichtheit. Er nennt die Kunst ein Instrument individuellen Glaubens und möchte sie strikt vom Leben geschieden wissen. Er verabscheut den Kommerz und setzt auf das Gespräch mit den Künstlern. Er betrachtet Kunst rein intuitiv und beschreibt sie in Sätzen wie diesem: „Wirklich große Künstler haben einen großen Wirkungsbereich, ihre Arbeiten lassen sich auf immer wieder neue Weise sehen und gehen immer größere Risiken ein.“ [24] Keines dieser Bekenntnisse lockt zu intellektueller Auseinandersetzung. Das wollen sie auch gar nicht: Hoets Unbeholfenheit soll keine Inhalte transportieren, sondern den Eindruck von Authentizität erwecken. Der Mann ist engagiert, um seine Unabhängigkeit vom Apparat zu suggerieren. Alles, was nach persönlicher Marotte, Idiosynkrasie oder Originalität aussieht, hilft dabei. Je krauser die Gedankensplitter, desto besser: so bleibt die Kritik beschäftigt und von Wesentlichem fern. Wer die documenta für die Ausgeburt eines genialen Kuratorenhirns hält oder gar Spekulationen über den Geisteszustand der Beteiligten anstellt, wird nicht nach Sinn, Notwendigkeit und Funktion der Ausstellung fragen, ist also — auch wenn er sich selbst für einen skeptischen Kritiker des Kasseler Spektakels hält — bereits zu dessen Fan geworden. Wirkung zeigt die Verwandlung der documenta in eine Personality-Show allerdings nicht allein bei der Presse. Hinter vorgehaltener Hand raunen einem gestandene Theoretiker ihren Unmut über die Kasseler Veranstaltung zu, weigern sich aber, öffentlich zu ihr Stellung zu nehmen. Aus Angst, zur Affirmation einer mißliebigen Veranstaltung benutzt zu werden, verzichten sie lieber ganz auf Kritik und zementieren Verhältnisse, welche zu überwinden sie einmal angetreten waren.

Jan Hoet

Jan Hoet

Zweites Mittel, Kassel zum Sinnzentrum der zeitgenössischen Produktion zu stilisieren, war die Anwesenheit eines Hauptkünstlers, der seinen ästhetischen Entwurf am Ort vorlebte. Joseph Beuys hat diese Rolle bis zu seinem Tode mit Hingabe gespielt und dabei jedem Kurator ein auf dessen Bedürfnisse abgestimmtes Programm geboten: direkte Demokratie für Harald Szeemann, Free International University und Honigpumpe für Manfred Schneckenburger, 7000 Eichen für (oder gegen?) Rudi Fuchs. Selbst posthum ließ er 1987 noch einen „Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch“ auf die documenta niedergehen. Nur für Hoet reichte es nimmer. Vergebens hat der sich gemüht, einen anderen künstlerischen Schutzpatron für seine Ausstellung zu finden: in der Endrunde konnten sich weder Bruce Nauman noch Mario Merz für die Beuys-Nachfolge qualifizieren. So blieb Hoet nur, was seit der d5 Lieblingsspiel der Kuratoren ist: die eigene Ausstellung zum Gesamtkunstwerk zu deklarieren und sich selbst als Künstler zu präsentieren. Daß der Kurator in die Rolle eines Künstlers, genauer eigentlich eines allen anderen vorgeordneten Über-Künstlers schlüpft, hat weniger mit persönlicher Eitelkeit als mit Macht zu tun. Der Rollenwechsel erlaubt dem Kurator, seinen Künstlern die Verfügungsgewalt über ihre Werke streitig zu machen und deren Aussage durch sein kommentierendes Gesamtarrangement zu neutralisieren. Daniel Buren hat die Entmachtung von Kunst durch die sich als Künstler verstehenden Ausstellungsmacher bereits 1972 beobachtet und ihre Konsequenzen so beschrieben: „Immer mehr neigen Ausstellungen dazu, nicht mehr Ausstellungen von Kunstwerken zu sein, sondern sich selbst als Kunstwerk auszustellen. Im Falle der documenta ist es ein Team unter Harald Szeemann, das ausstellt (die Werke) und sich selbst darstellt (vor der Kritik). Die ausgestellten Werke sind die sorgfältig gewählten Farbtupfen eines Bildes, das jeweils durch das Ensemble einer Abteilung (Sektion) zusammenkommt. […] Die Ausstellung ist zwar der Ort, wo Kunst als Kunst bestätigt und aufgewertet, aber auch vernichtet wird; denn, wenn gestern das Werk sich erst durch das Museum offenbarte, so dient es heute nur noch als schmückendes Teilchen einem Museum, das als Kunstwerk weiterlebt, dessen Schöpfer niemand anderes als der Organisator der Ausstellung ist. Der Künstler stürzt sich und sein Werk in diese Falle; denn Künstler und Werk, impotent vor lauter Kunstgewöhnung, können sich nur durch einen ausstellen lassen: den Organisator. Daher kommt es, daß Ausstellungen zu Kunstwerken werden, die sich selbst in ihrem eigenen Kunstrahmen darstellen. Und auf diese Weise wendet sich der Rahmen, den sich die Kunst für sich als Asyl geschaffen hat, gegen sie selbst, indem der Rahmen diese Zufluchtszone imitiert. Und das Refugium der Kunst, entstanden durch ihren selbstgewählten Rahmen, erweist sich nicht nur als Rechtfertigung und als Realität der Kunst, sondern auch als ihr Grab.“ [25]

Documenta als anachronistisches Ritual

Alles deutet darauf hin, daß die neunte documenta genau die Falle wird, vor der Buren gewarnt hat. Ganz gleich, ob man sich an Hoets Genter Einfall, die Ausstellung als menschlichen Körper anzulegen, den Weimarer Multi-Kulti-Mix oder das apokalyptische Raunen von der finalen documenta erinnert: stets ging es darum, der Kunst einen Sinn zu supplementieren, der nichts mit den Fragen der aktuellen Produktion, sondern allein mit den Visionen des Kurators zu tun hatte. Nur eine tiefsitzende Angst vor Kunst kann den Versuch erklären, sie in Stimmungslagen zwischen „dramatisch“ (Friedricaneum) , „episch“ (documenta-Halle), „still“ (Ottoneum) und „menschlich“ (Pelzgeschäft gegenüber vom Museum) darbieten zu wollen. Hoets Kategorien mögen besonders abstrus sein, dennoch offenbaren sie den strukturellen Fehler der Autoren-documentae. Aus einem Instrument kuratorischer Willkür sind diese mittlerweile zu Mitteln kultureller Disziplinierung geworden. Sie lösen künstlerische Arbeiten aus ihren Produktions-, Rezeptions- und Funktionszusammenhängen heraus, um mit ihnen die Vorstellungswelt eines sensiblen Kurators zu möblieren. Was virulent ist, muß die documenta mit Notwendigkeit verfehlen, weil sie sich dieses nur in der Form von Einzelwerken vorstellen kann, welche sie erst zu einem Zusammenhang fügt. Es kann deshalb hier nicht um eine Kritik der Künstlerliste gehen, sondern höchstens darum zu begreifen, daß bestimmte Künstler an Stelle der Themen auftauchen, die eigentlich diskutiert werden müßten. An Stelle einer Reflexion über das Verhältnis westlicher Avantgarde und östlicher Konzeptkunst wird der Name Ilya Kabakov gesetzt, an die Stelle einer Kritik des künstlerischen Imperialismus des Westens und der Analyse von Strategien der sogenannten Dritten Welt treten die Namen von Mo Edoga und Manuel Ocampo, statt nach dem Verhältnis von Aktivismus und Kunstproduktion zu fragen, hat man Zoe Leonard eingeladen. Namen an die Stelle von Themen zu setzen, ist eine alte Strategie der Konservativen: den Organisatoren der documenta erlaubt sie, auf die Vielfalt dessen zu verweisen, was in ihrer Ausstellung „angesprochen“ werde, ohne selbst Stellung beziehen zu müssen. Ebensowenig brauchen sie sich zu fragen, welche Funktion ihre Ausstellung bei der Entschärfung und Entpolitisierung zeitgenössischer Kunst spielt. Man muß heutzutage niemand mehr zensieren, um ihn auszuschalten: es reicht, wenn man ihn nach Kassel einlädt.

Kunst bleibt Kunst! heißt die Parole, wo immer repressive Neutralisierung künstlerischer Arbeit betrieben wird. Darauf genau läuft die Arbeit der documenta-Macher hinaus. Sie verwandeln Kunst in das, was sie nach Auffassung konservativer Theoretiker ohnehin ist: in ein Mittel, die durch den Modernisierungsprozeß verursachten Beschädigungen und Defizite auszugleichen. Die Konservativen haben ein durch und durch instrumentelles Verhältnis zur Kunst, auch wenn sie sich aufführen, als ginge es ihnen nur darum, sie von Fremdbestimmung freizumachen. Kunst ist für sie Kompensation des Gesellschaftlichen: eine Form der Sozialtechnologie, ein Mittel gesellschaftlicher Pazifizierung. Folgerichtig darf deshalb die Diskussion über die documenta nicht bei der Erörterung einzelner kuratorischer Einfälle stehen bleiben, sondern muß als politische Auseinandersetzung, das heißt als Kritik des Konservatismus geführt werden.

Anmerkungen

| [1] | Die Annahme ist realistisch: 1977 kamen 355.000 Besucher, 1982 waren es 380.000, 1987 476.000. |

| [2] | Wolfgang Pehnt: „Der Hang zum Museum. Die neue documenta-Halle und das Museum für Sepulkralkultur in Kassel“, FAZ vom 4.3.92. |

| [3] | Germano Celant: „Planungsentwurf zur documenta 8, Juni 1983“, in: Manfred Schneckenburger (Hg.): documenta. Idee und Institution, Tendenzen, Konzepte, Materialien; München 1983, S. 190f., besonders S. 191: „Eine documenta 8 als ‚jam session der Künste’, ein außergewöhnliches und unwiederholbares poetisches Dokument, das die Geschichte dieser eindrucksvollen Ausstellung verherrlicht...“ |

| [4] | Kurt Leonhard: „Kritik der Kritik“, Das Kunstwerk, August 1959, hier zit. nach Schneckenburger, documenta, S.57f. |

| [5] | Walter Grasskamp: „ ‚Entartete Kunst’ und documenta I. Verfemung und Entschärfung der Moderne“, in ders.: Die unbewältigte Moderne. Kunst und Öffentlichkeit, München 1989, S.76ff. |

| [6] | Werner Haftmann: „Malerei nach 1945“, (Katalog der zweiten documenta), hier zitiert nach Schneckenburger, documenta, S.53f. |

| [7] | Vgl. dazu: Serge Guilbaut: How New York Stole the Idea of Modern Art. Abstract Expressionism, Freedom and the Cold War, Chicago/London 1983. |

| [8] | Harald Kimbel („Warum gerade Kassel? Zur Etablierung des documenta-Mythos“, Kunstforum 49, April/Mai 1982) weist darauf hin, daß die geographische Lage des Veranstaltungsorts in zweierlei Hinsicht instrumentalisiert wurde: „1. die Stilisierung der politischen Randlage Kassels zum ‚vorgeschobenen Posten’ gegen gesellschaftliche und künstlerische Einflüsse aus den sozialistischen Ländern, in werbewirksamer Verknappung etwa folgendermaßen argumentierend: hier, 30 km von der Grenze zur DDR, formiert sich der freie Westen’ mit dem, was er auf dem Gebiet der ‚Freien Kunst’ zu leisten vermag und setzt es demonstrativ den als Nicht-Kunst zu entlarvenden Formen des Sozialistischen Realismus entgegen. Es ist dies eine Nutzungsweise, mit der sich die frühen documenta-Ausstellungen zu Angelegenheiten von ‚gesamtdeutschem’ Rang und zu Instrumenten an der Kulturfront des Kalten Krieges nobilitieren können. 2. die Vermarktung des Ortes als Paradigma für ‚Freiheit’ und der documenta als Synonym dieses Schlüsselbegriffs der politischen und künstlerischen Diskussion seit Kriegsende.“ (S.31f.) |

| [9] | Zum Zusammenhang von „Dritter Deutscher Kunstausstellung“ und documenta 2 vgl. Uwe M. Schneede: „Autonomie und Eingriff, Ausstellungen als Politikum. Sieben Fälle“, in: Katalog Stationen der Moderne. Die bedeutenden Kunstaustellungen des 20. Jahrhunderts; Berlin 1988/89, S.34ff., bes. S.39f. |

| [10] | Schneckenburger, documenta, S. 47 |

| [11] | Werner Haftmann: „Einführung in den documenta-3-Katalog Malerei, Skulptur“, Schneckenburger, documenta, S. 71ff, Zitat S.72. |

| [12] | documenta-Sekretariat: „Die dritte documenta ‚64 – Das Programm (27.6.1963)“, in: Schneckenburger, documenta, S.66f., Zitat S.68. |

| [13] | Pierre Restany: „’Kulturkampf 1964’ in Kassel”, domus, September 1964, hier zit. nach Schneckenburger, documenta, S.86f: “Einem Publikum, das von Krisengerüchten beunruhigt ist, die ihm in wachsendem Tempo zugetragen werden, präsentiert man in Kassel das Schauspiel einer Hierarchie von Werten, eingewurzelt in die Tradition und in scheinbarer Stabilität. Man wiegt es in Sicherheit mit einem Luxus von kulturellen Vorsichtsmaßregeln und einer Zurschaustellung von blendenden Werken [...]. Man mußte sich in Kassel entscheiden für die Geschichte oder für das Streitgespräch oder aber das Wagnis eines aktualisierten Abenteuers annehmen, einer Ausstellung der Synthese, einer Analyse der unmittelbaren Vergangenheit, die einmündet in eine Gegenwart im Werden. Man hat vorgezogen, Kniffe zu gebrauchen. Das Manöver ist um so bösartiger, als es geschickt ist. [...] Documenta III präsentiert sich wie ein offenes Buch: der Text dazu wurde in einem sehr subjektiven Ton geschrieben von einem Intellektuellen, bemüht, Distanz zu halten gegenüber der lebendigen Wirklichkeit einer Epoche, sich freizumachen vom unmittelbaren Eindruck des Ereignisses, um die Reichweite seiner Rede auszudehnen. 1959 |

| [14] | John Anthony Thwaites: “Im Zeichen der Abwertung — Kritische Bemerkungen zu documenta III”, Twen, August 1964, hier zit. nach Schneckenburger, documenta, S.84. |

| [15] | Schneckenburger, documenta, S.91. |

| [16] | Arnold Bode: “documentadocumenta”, documenta-4-Kat., Bd. 1, zit. bei Schneckenburger, documenta, S. 101 : “Zum Establishment gehört auch diese documenta nicht — wie wir meinen. Was ihre Bedeutung ausmacht, ist wohl die Tatsache, daß die documenta nicht als etablierte Institution existiert.” Harald Szeemann: “Das 100-Tage-Ereignis. 1. Konzept zur documenta 5” (Mai 1970), in: Schneckenburger, documenta, S. 113ff. |

| [17] | Harald Szeemann: “Das 100-Tage-Ereignis. 1. Konzept zur documenta 5” (Mai 1970), in: Schneckenburger, documenta, S. 113ff. |

| [18] | Vgl. die Angaben in: Volker Rattemeyer (Hg.): documenta. trendmaker im internationalen Kunstbetrieb?, Kassel o.J. (1984), S. 187. |

| [19] | Harald Szeemann, Kunstnachrichten, Februar 1971. |

| [20] | Willi Bongard: “Die Kunst kehrt zu sich selbst zurück. WELT-Gespräch mit Harald Szeemann, dem Generalsekretär der 'documenta 5' in Kassel”, Die Welt vom 21.3.1972, hier zit. nach Klaus Staeck (Hg.): Befragung der documenta oder die Kunst soll schön bleiben, Göttingen 1972, S.A.2.7. |

| [21] | Bongard, Die Kunst, S.A.2.7. |

| [22] | Eberhard Fiebig: “Kasseler Dunst. Zu jüngsten Äußerungen des documenta-5 Generalsekretärs Harald Szeemann”, Frankfurter Rundschau vom 7.4.1972, hier zit. nach Staeck, Befragung, S.A.2.12. |

| [23] | Mathias Döpfner: "Jan Hoet", Frankfurter Allgemeine Magazin, 23.8.1991, Heft 599, S. 14. |

| [24] | Alle Zitate nach: Jan Hoet: Zeitgenössische Kunst als Instrument individuellen Glaubens, Köln: Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig, 1992. |

| [25] | Daniel Buren: "Ausstellung einer Ausstellung", in: Katalog der documenta 5, Kassel 1972, S. 17.29. |