"Auge um Auge". Ein Interview mit Gottfried Boehm

Stefan Germer: Sie haben in Ihrem Text “Abstraktion und Realität” die Herausforderung beschrieben, die die Malerei für die Philosophie darstellt. Beim Durchgehen Ihrer Schriften wunderte ich mich, daß Sie sich mit der anderen Herausforderung, die die Kunst für die Philosophie darstellt, mit der Position Duchamps, der antiretinalen Tendenz, nur am Rande befasst haben. Was sind die Gründe dafür?

Gottfried Boehm: Der Eindruck, den Sie gewonnen haben, ist nicht ganz repräsentativ. Duchamp gehört zu meinem integralen Programm, nicht nur in meinen Vorlesungen, sondern auch, was meine eigene Unterrichtung, Orientierung und intellektuelle Kontrolle im Gebiet der zeitgenössischen und modernen Kunst anbelangt. Es mag richtig sein, daß ich ursprünglich sehr stark von einem Anschauungskonzept ausgegangen bin und dieses Anschauungskonzept auch in bestimmte Richtungen weiterzuentwickeln versuche, über die wir uns vielleicht noch verständigen werden. Es könnte von daher so aussehen, als ob die reflektierende also antiretinale Herausforderung Duchamps dazu nicht passen würde. Aber es wäre natürlich völlig unverzeihlich, wenn man Duchamp als zentrale Figur nicht in Rechnung stellte. Ich räume gerne ein, daß das nicht allein Frage einer anschaulichen Analyse sein kann.

Isabelle Graw: Ihre Privilegierung der Anschauung oder Ihr Diktum von Sehen als Erkenntnis läßt sich also nicht unbedingt auf jede künstlerische Praxis anwenden? Oder würden Sie grundsätzlich Sehen als eine herausgenommene Erfahrung betrachten, die sozusagen über der kognitiven Erfahrung steht?

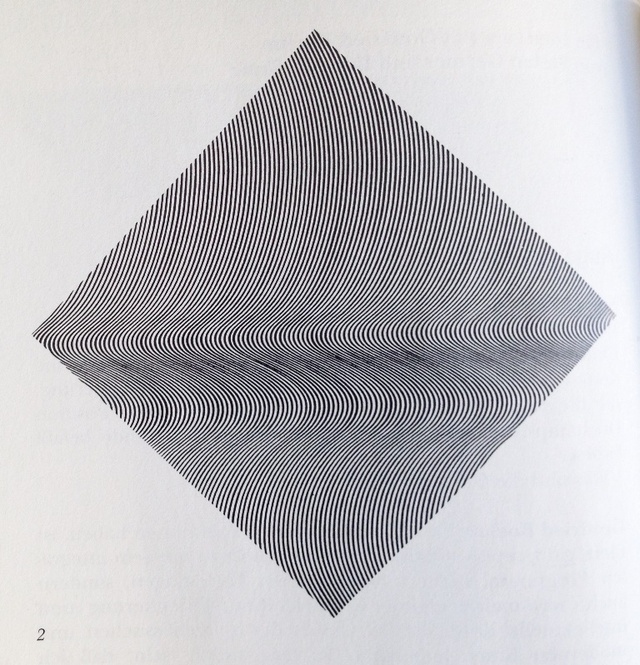

Boehm: Es ist sehr wichtig, den Anschauungsbegriff hinreichend zu füllen und zu differenzieren. Es gibt einen Begriff von Sehen, auch von Anschauung, der – und dagegen richtete sich auch der Einwand von Duchamp – ganz retinal ist, ganz optisch und ganz von der Formanalyse geprägt. Dieses Sehen ist auch in den sechziger, siebziger Jahren im Zusammenhang mit der augentäuschenden Op-Art favorisiert worden. Aber wenn man sich etwas orientiert, erkennt man, daß der Anschauungsbegriff traditionell ein ganzes Spektrum von Aspekten besitzt, die z.B. mit dem inneren Sehen oder mit Erinnerungsprozessen in der anschauenden Wahrnehmung etwas zu tun haben, die Intellektualität nicht ausschließen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man all diese Aspekte über eine sinnliche Realisierung auszutragen versucht, oder ob man Intellektualität als etwas primär begriffsförmiges und kognitives von der sinnlichen Realisierung ablöst. In diesem Sinne wurde ich mich schon als jemand verstehen, der diesen komplexen, wetten Anschauungsbegriff als eine Art Leitvorstellung benutzt.

Graw: Daran schließt für mich gleich die Frage an: Wer verfügt über diese Art von Anschauung, oder von welchem Betrachter gehen Sie aus, wenn Sie Anschauung reflektieren? Es gibt doch eine gesellschaftliche Zubereitung von Wahrnehmungsmöglichkeiten, die nicht jedem zukommt. Sie scheinen aber die Möglichkeit von Anschauung ganz allgemein vorauszusetzen.

Boehm: Ich bin kein Sozialhistoriker und möchte es auch nicht werden. Es ist wahr, daß die Voraussetzungen dieser Erkenntnistätigkeit komplex sind. Das kann man gar nicht übersehen, wenn man sich beispielsweise in Diskussionen mit Laien, Studenten oder Fachleuten orientiert, wie verschieden die Voraussetzungen sind. Aber mein Anschauungsbegriff unterscheidet sich darin überhaupt nicht von irgendwelchen anderen Konzepten, in denen Sie ja mindestens ebensoviele voraussetzungsvolle Prämissen haben. Eine intellektuelle Ausbildung, die ihnen gestattet, Adornos „Ästhetische Theorie“ zu verstehen, ist eine hochspezialisierte Prämisse, über die auch nur eine bestimmte Anzahl von Leuten verfügt. Insofern kann Spezialisierung kein Vorwurf sein. Die Art der Spezialisierung sollte aber imstande sein, sich im sozialen Kontext auch zu öffnen. Ich würde mich also anheischig machen, bestimmte Grundlagen und die Praxis dieser anschaulichen Erkenntnis gegenüber jedermann, der zwei Augen und einigermaßen Grips, aber nicht unbedingt eine Bildung hat, ins Gespräch zu bringen und nachvollziehbar zu machen. Meine Position ist keine elitäre, aber eine spezifische. Auch wenn Sie Geige spielen wollen, müssen Sie sich spezialisieren und viel Mühe darauf verwenden.

Graw: Die Frage ist eher, ob man die Rituale der Einweihung reflektiert oder nicht. Ich wollte nicht auf einen demokratischen Kunstbegriff hinaus, sondern auf die Notwendigkeit einer Reflexion der Zulassungsbedingungen.

Germer: Mich frappiert an Ihrem Anschauungsbegriff, daß er über alle Zeiten gleichmäßig verfügbar sein soll. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie zur rezeptionsgeschichtlichen Position stehen. Muß man den Anschauungsbegriff nicht auch historisieren? Muß man nicht im Grunde parallel zur Anschauung eine Theorie und eine Geschichte des Betrachters entwickeln?

Boehm: Sie stellen sehr interessante Fragen, denen ich mit ein paar Stichworten gleich nachzugehen versuche. Der Begriff "Einweihung" gefällt mir nicht, und ich möchte mich ausdrücklich von ihm distanzieren. Ich glaube, es geht schlicht um Diskursbereitschaft, um die Bereitschaft, sich aufzumachen. Die Frage der Historisierung des Anschauungskonzeptes ist entscheidend wichtig, aber schwierig zu traktieren, und zwar aus verschiedenen Gründen. Einmal deswegen, weil wir so wenige historische Parameter haben, die uns gestatten würden, historisches Sehen in seinen Voraussetzungen und Brennpunkten zu rekonstruieren. Wir sind in verschiedenen Unternehmungen in dieser Richtung unterwegs. Wenn man beispielsweise so bekannte und scheinbar auch zu Ende gelesene Texte wie Vasari oder andere kunsttheoretische Erörterungen im Hinblick auf die Implikationen von Wahrnehmung durchsieht, dann wird das zu einer ganz ergiebigen und überraschend fruchtbaren Relektüre solcher Texte. Da mag man noch eine Reihe von Anzeichen finden, die uns gestatten, in Richtung einer sozusagen historischen Wahrnehmungslehre ein Stück weiter zu kommen. Ich machte mich aber nicht in diese Richtung auf, weil ich glaubte, daß die Historisierung à tout prix Aufgabe der Kunstgeschichte sei. Wir können uns mit ihr absichern, die Alterität historischer Situationen, ihre Andersartigkeit, ihre Fremdheit gegenüber unserer eigenen Situation festhalten, so daß wir eine Barriere gegen falsche Vereinnahmungen bauen. Ich glaube, das Problem ist noch komplizierter, weil sich das Sehen zwar historisiert, aber nicht in toto. Es gibt also vermutlich Konstanten der Orientierung, die uns erlauben, ein Bild der Vergangenheit anzuschauen, und trotzdem in einer Weise mit alten Erfahrungen der Autoren oder des ursprünglichen Publikums übereinzukommen, auch wenn sicherlich historische Verwerfungen da statthaben. Ich möchte das mit dem Faktum vergleichen, daß man natürlich auch nicht den Kopf von Pythagoras rekonstruieren kann. Trotzdem können wir uns über diese Sachverhalte der Mathematik auch heute gut orientieren, weil sie immer noch gelten. Natürlich ist es riskant, Kunst mit Mathematik gleichzusetzen. Die im Vergleich steckende Schärfe nehme ich in Kauf, weil ich doch glaube, daß sich in geistigen Konfigurationen solche Korrespondenzen erhalten, jedenfalls in den kulturellen Räumen, über die wir jetzt reden.

Germer: Ich wäre sehr skeptisch gegenüber Ihrer Annahme solcher Korrespondenzen und glaube auch nicht, daß wir an einer vergangenen Betrachtererfahrung teilhaben können. Ist es nicht eher so, daß wir unsere Erfahrungen mit Gegenwartskunst auf die Vergangenheit projizieren, und daß wir uns eigentlich vielmehr darüber klar werden müssen, was wir an Vergangenheit herantragen? Wenn man z.B. den Text von Max Imdahl über Giotto liest, dann merkt man, daß es sich um einen nach der Abstraktion geschriebenen Text handelt, der vermutlich zu Giottos Zeiten als Betrachtererfahrung gar nicht verstanden worden wäre. Muß man nicht, wenn man sich mit Betrachtung und Anschauung befasst, genau diese Bedingungen offenlegen?

Boehm: Wenn Sie aber Ihren Gedanken zu Ende denken, geraten Sie in eine Aporie, die auch nicht von schlechten Eltern ist. Sie müssen sich sozusagen Ihre eigenen Augen herausoperieren und den Versuch machen, sich selbst durchzustreichen und auf einen imaginären historischen Standpunkt zu stellen. Diese Position ist noch viel belasteter als der Versuch, in einer kritischen Abwägung die eigenen Vorurteile soweit es geht zu durchleuchten, aber auch Ihre Erschließungskraft im Hinblick auf bestimmte Sachverhalte in Gang zu bringen. Das ist doch auch der Grund, weswegen wir uns mit Kunst und Tradition beschäftigen: Weil diese Tradition uns vermutlich noch etwas zu sagen hat und wir in ein Dialog-Verhältnis mit ihr treten. An diesem Punkt wäre ich im übrigen ein vehementer Kritiker des Historismus, weil er das Fach um den eigenen Standpunkt bringt, um einer vermeintlichen Objektivität willen. Das wird nicht aufgehen.

Graw: Ging es nicht eher darum, sich beim Anschauen selbst zu beobachten und zu erkennen, inwieweit ein Eindruck von etwas auch immer Teil einer aus der Gegenwart kommenden Projektion ist? Auch in Ihren Überlegungen zu Wols sehen Sie ja in dessen Bildern Wunden als Metaphern für Innerlichkeit, was einen Projektionsanteil und ein Wissen um die Wols-Rezeption enthält.

Boehm: Da gebe ich Ihnen schlicht recht. Es gelingt aber nie völlig – wie man aus theoretischen Überlegungen weiß und zeigen kann – die eigenen Voraussetzungen zu erkennen und zu durchleuchten. Im Falle Wols’ hatte ich mich einem Interpretationsmodell angeschlossen, dessen Prämissen (Existentialismus und Sartre) mir sehr wohl bekannt sind. Ich kenne auch die alternativen Interpretationsmodelle. Insofern bin ich dem Genannten nicht aufgesessen. Es hat mich nur am meisten überzeugt.

Germer: Ich würde die Diskussion gerne ein bißchen ablenken. Norman Bryson [1] hat versucht, zwei Dinge, nämlich word und image, zusammenzubringen. Bryson arbeitet mit einer zwar plumpen, aber einleuchtenden Theorie: Das Sehen ist zunächst etwas Privates, etwas, das nicht überprüft oder verallgemeinert werden kann. Wenn man es verallgemeinert, muß man sich der Sprache bedienen – die Sprache ist ein soziales Instrument. Auf diese Weise wird, in den Worten Brysons, die Sicht sozialisiert, und wir können uns gar nicht über unsere individuellen Erfahrungen verständigen, sondern nur mittels des bereits gesellschaftlich gefaßten Kommunikationsmediums Sprache. Teilen Sie diese Ansicht? Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Anschaulichkeit und Beschreibbarkeit sehen?

Boehm: Ich halte Norman Bryson für einen sehr interessanten und produktiven Autor, den ich gerne lese. Seine Prämisse teile ich aber nicht. Die Entgegensetzung von sozialer Sprache, die begriffsförmig am Allgemeinen Anteil hat und Wahrnehmung, die in ihrer Sinnlichkeit versunken und nicht erkenntnisträchtig ist und deshalb der Sprache bedarf, stimmt in dieser Form nicht. Es gibt etwas, was man Logik des Auges nennen kann: eine bildnerische Logik und bildnerische Strategien. Ich würde sogar zu zeigen versuchen, daß die Geschichte der Kunst in ihren innovativen Grundprozessen etwas mit der Neuentwicklung solcher veränderter Sichtweisen zu tun hat. Der Prozeß der Kunstgeschichte ist ein Innovationsprozeß, der zumindest auch – und ich will die Kontextualisierung gar nicht in Abrede stellen – damit zusammenhängt, daß Leute, die diese Kultur des Auges zu ihrer Profession machen, in diesem Feld entscheidende neue Wege erschließen. Diese bildnerische Logik ist im übrigen natürlich auch dokumentiert; sie ist sozusagen in einer stummen Weise im Archiv des „Musée imaginaire“ enthalten, und sie ist in einer diskursiven Weise in visuellen Theorien zugänglich.

Sie fragen ganz ausdrücklich nach der Beziehung zwischen Visualität und Beschreibbarkeit. Das ist ein in der Kunstgeschichte viel zu wenig diskutiertes Phänomen. Beschreibbarkeit ist zwar unser Kanon, aber ein Kanon, der merkwürdig unentwickelt und unreflektiert geblieben ist.

Wobei mir scheint, daß in der Moderne nicht nur die Kritik der Visualität, siehe Duchamp, wichtig war, sondern ganz erhebliche Anstrengungen gemacht wurden, diese visuelle Welt aus den humanistisch-literarischen Verbindlichkeiten herauszuholen: etwa innerhalb des Abstraktionsprozesses. Ich meine Versuche, dem Bild neue, spezifisch non-verbale Ausdrucksmöglichkeiten zu verleihen.

Germer: Sie haben das jetzt sozusagen aus der Position des Künstlers beschrieben. Was folgt aus diesen Prozessen für den Kunsthistoriker? Welcher Sprache, welcher Methoden muß er sich bedienen, um genau den eben von Ihnen skizzierten Prozeß überhaupt einfangen zu können?

Boehm: Das Problem ist auf verschiedenen Ebenen komplex diskutierbar. Ich denke, man tut gut daran, sich als Interpret und Kunsthistoriker in dieser Situation eine wichtige Maxime klarzumachen: Die Beschreibung hat eine Zeigefunktion. Diese Beschreibung muß Hinweise enthalten, die es dem Leser erlauben, zu rekonstruieren, daß der Text nicht die Sache ist, sondern, daß der Text ein Hinweis auf die Sache ist, die mit dem Korrektiv der Wahrnehmung erst aufgenommen und überprüft werden kann. Nach dem Rückgang auf die Formulierung erfolgt der Rückgang auf das Visuelle. Das meine ich auch mit der Grenzdialektik zwischen diesen beiden Feldern.

Graw: Das mag für ein Bild von Cézanne stimmen, in dem diese Forderung nach einem Rückgang auf das Visuelle bereits enthalten ist. Was ist jetzt aber mit Konzeptkunst, wo zum Beispiel oftmals die begleitenden Texte genauso ästhetische Daten sind wie die Objekte?

Boehm: Es mag zwar sein, daß in der Konzeptkunst ein Versuch unternommen wird, durch Begriffsförmigkeit etwas Werkartiges zu etablieren. Der entsprechende Zugang des Betrachters, des Sich-Zuwendenden mag dann auch primär kognitiver Art sein. Aber auch da stellt sich die Frage, ob in eine solche Gegebenheit Vieldeutigkeit eingebaut ist oder nicht. Ist das Werk schon mit einem Gedanken zu erfassen und zu rekonstruieren, oder handelt es sich um eine konzeptuelle Figuration, die die gedankliche Annäherung einerseits ermöglicht, andererseits aber nicht ans Ziel kommen läßt? Sie können auf dieser konzeptuellen, kognitiven Ebene auch dahin gelangen, den Kalkül genau zu formulieren, damit aber die sozusagen gedankliche Wahrnehmung dessen, was er zu erkennen glaubt, nicht erfassen.

Germer: Ich würde gerne bei der Vieldeutigkeit bleiben, weil das ja offensichtlich für Sie ein Kriterium für Ästhetizität oder für gute Kunst zu sein scheint. Ist es das, was wir bei Paul de Man in den „Allegories of reading“ finden, also das Nicht-zum-Ende-kommen von Interpretationen, das Unerschöpfliche, das diffus und unentscheidbar Bleibende?

Boehm: Wenn Sie Paul de Man nennen, möchte ich bemerken: Der Vieldeutigkeitsbegriff des Dekonstruktivismus ist etwas anderes. Ihn würde ich mir nicht zu eigen machen wollen. Im Gegenteil, ich würde mich kritisch davon abgrenzen und zwar, weil diese Vieldeutigkeit im Grunde die unabsehbare und auch ohne Kriterien operierende Relektüre von Texten, Topoi oder Bildern insinuiert. Vieldeutigkeit scheint mir durch die Formulierung begrenzt zu sein, keine black-box, in die man alles mögliche hineinmystifizieren kann, um nie zur Verantwortung gezogen zu werden. Sie werden sehr schnell zur Verantwortung gezogen in dem Augenblick, wo Sie als Interpret eine Vieldeutigkeit behaupten, die nicht einlösbar ist, oder die z.B. Kontexte übersieht. Dann haben Sie auf der Stelle Ihre Plausibilität verloren, und das ist natürlich das, was ein redlicher Argumentierer zu vermeiden trachtet.

Graw: Für mich ist es etwas schwierig, mir die Idee der Vieldeutigkeit als streng durchgearbeitetes Konzept vorzustellen. Genauso habe ich Probleme mit Ihrem Realitätsverständnis. Es gibt verschiedene Stellen in ihren Texten; z.B. im Text „Bilder jenseits der Bilder“ aus dem „Transform“-Katalog. Da steht an einer Stelle ein Gedanke, der auch schon in Ihrem Aufsatz „Abstraktion und Realität“ vorgekommen ist: daß es eine „Entbegrifflichung“ der Welt gäbe, und deshalb keine vorformulierten Darstellungsaufgaben mehr da seien, wegen der „unübersichtlich und undarstellbar gewordenen Wirklichkeit“. An einer anderen Stelle heißt es über Wirklichkeit: „ein offenes, konfliktträchtiges, dynamisches Beziehungsgeflecht“. Dieses Verständnis von Realität tut so, als ob es keine Gesetzmäßigkeiten, Tauschvorgänge, Klassenbildungen, Interessenkonflikte gäbe. Ihr Verständnis von Realität klingt für mich resigniert und mystifizierend zugleich.

Boehm: Ja – eine böse Mischung, von der ich mich aber doch frei fühle. Denn die Beobachtung von der Entbegrifflichung der Wirklichkeit ist Bestandteil einer Modernitätstheorie, die im übrigen auch gar nicht auf meinem Mist gewachsen ist, der Sie bei Max Weber und Blumenberg begegnen, und die im übrigen einen guten sozialhistorischen Befund hat. Es geht um das Faktum, daß der zunehmende Spezialisierungs- und Funktionalisierungsprozeß in der Moderne zu Unübersichtlichkeit führt. Das heißt zur Unfähigkeit, aus der Perspektive des Einzelnen, an diesem Geschehen Beteiligten, durch kognitive Akte sich Position, Klarheit und Stabilität zu verschaffen. Es gibt einige Modernitätstheorien, die mit guten Gründen, jedenfalls mit Gründen, von denen ich mich überzeugt habe, diesen Befund entwickelt und aufgeboten haben: darauf würde ich mich stützen. Auch wenn es resignativ-mysteriös klingt, handelt es sich durchaus um eine Analyse, die einer ganz harten Forschung standhält.

Graw: Wie stehen Sie zur Systemtheorie Luhmanns, der dem Unübersichtlichen ausdifferenzierte soziale Systeme entgegensetzt?

Boehm: Luhmanns Untersuchungen gerade auch zur Kunst empfinde ich als stimulierend, beobachte freilich, dass diese Stimulierung nicht sehr lange vorhält. Und zwar deswegen, weil die Rechenbarkeit der Vorgänge, die mit diesen Theorien beschrieben wird, sich mit bestimmten Wahrnehmungen, die ich an Kunst und an Realität mache, nicht deckt. Es bleiben Defizite, weswegen ich Luhmann als imaginären Gesprächspartner ernst nehme, aber mich gehindert sehe, mich auf seinen Weg zu begeben.

Germer: Bei Ihnen ist sehr viel von Selbstreflexivität die Rede, und bei Luhmann gibt es den Begriff der „Autopoiesis“. Müßte sich das nicht aufeinander beziehen lassen, und zwar in mehr als nur einer formelhaften Ausrechenbarkeit von Kunstwerken?

Boehm: Das ist in der Tat der Fall. Die Luhmannsche Autopoiesis und das, was ich als Selbstreflexion zu beschreiben versuche, haben offenbar engste Verwandtschaft. Die Frage ist nur, was macht Luhmann damit, und was soll in meinen Überlegungen damit geschehen. Ich versuche, diese Selbstreflexion als eine Basis zu verstehen, welche die Kunst immer wieder veranlaßt, hinter bestehende Institutionen, z.B. Gattungen, Werkformen etc., zurückzugehen. Die Moderne hat gezeigt, daß der Zwang, neue künstlerische Institutionen zu entwickeln, stärker ist als der Drang, sich bestehenden künstlerischen Institutionen anzuvertrauen.

Eine Reflexion der künstlerischen Mittel ist aber auch immer ein Umgang mit sich selbst. Selbstreflexion betrifft also die Formseite und die Erfahrungsseite. Ein Künstler fragt sich: Was ist eigentlich meine Beziehung, in der ich mich zur Wirklichkeit bewege? Was ist ihre Voraussetzung, was ist ihre Evidenz, welche Überzeugungskräfte sind da wirksam? Und ihm bleibt ja oft nach dem Ende der Ikonographien gar nichts anderes übrig, als mit diesem Stoff zu arbeiten. Was ist denn der Stoff, mit dem Künstler arbeiten? Es ist ein Stoff, den sie sich doch selbst erst zur Verfügung halten müssen, und in vielen Fällen – jedenfalls für eine Linie innerhalb der Moderne – ist dieser Stoff aus der Selbsterfahrung rekrutiert.

Graw: Und wenn ich diesen Stoff jetzt „Das Soziale“ nennen würde?

Boehm: Warum nicht?

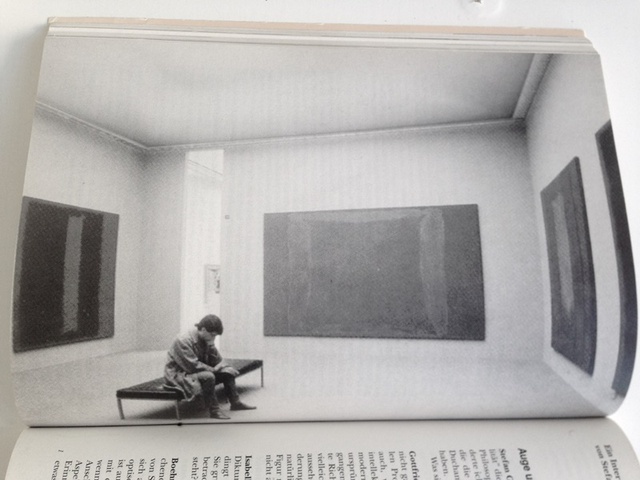

Germer: Sowohl die Max Weber-Antwort, als auch die Luhmann- Antwort lassen für mich immer noch eine Unklarheit bestehen. Wenn ich das, was Sie über Ad Reinhardt gesagt haben, richtig verstanden habe, dann scheinen Sie ja doch daran zu glauben, daß der Künstler in der Lage wäre, so etwas wie “das Ganze" zu evozieren. Der Künstler bekommt bei Ihnen in dieser hochspezialisierten Welt offensichtlich eine privilegierte Position zugeschrieben. Bilder machen ist nicht nur eine Spezialfunktion unter vielen anderen, sondern kann so etwas wie Totalität in einer sonst partikularisierten Welt zustande bringen.

Boehm: So ist es, in der Tat. Da haben Sie mich ganz richtig verstanden. Der Künstler ist in diesem Sinne privilegiert. Ob er dieses Privilegium in jedem Fall verdient, will ich jetzt nicht befragen. Auch die soziale Rolle der Kunst in der Moderne hängt damit zusammen, auch wenn sie extrem gefährdet, in Frage gestellt und sowohl intern wie extern kritisch befragt wird. In der Form der Imagination, des Imaginären, werden Bilder von Ganzheiten, von überschaubaren Zusammenhängen errichtet, die sicherlich den sozialen Prozeß nicht unmittelbar fördern. Denn die Totalität, die Ad Reinhardt in den "black paintings" erzeugt, wird sich, zusammen mit den sozialen Widersprüchen der amerikanischen Gesellschaft der 60er Jahre, nicht einfach in ein gutes Leben auflösen. Insofern ist die Entfernung der Kunst von diesen Realprozessen natürlich groß – riesig. Diese Entfernung ist aber auch ihre Chance, und sie nutzt diese Chance dazu, zur bestehenden Welt mögliche Welten in Alternative zu setzen. Quantitativ gesehen: Daß hier auf die Baseler Kunstmesse Tausende Leute hinströmen, und Hunderttausende in den Industrieländern unterwegs ins Museum sind, das muß man sich mal vorstellen. Das läßt sich nicht nur auf Werbung zurückführen. Wird dort nicht eine Erfahrung vermutet und erwartet, die etwas befriedigt, was sonst unerfüllt bleibt? Und das würde ich in einer Formel Totalität nennen.

Graw: Die Vorstellung, daß die Massen nach einer "totalen Erfahrung" im Museum Ausschau halten, gefällt mir nicht. Da würde ich lieber in die soziologische Richtung gehen wollen und sagen, daß kulturelles Kapital beim Museumsbesuch angeeignet wird. Man glaubt, daß es sich um wertvolle, wichtige, bildungsträchtige Erfahrungen handelt, die man dort machen kann. Sobald solche Wörter wie „Unmittelbarkeit“ oder auch „substantielle Erfahrungen“ in Ihren Texten auftauchen, habe ich das Problem, daß ich mir nicht so recht etwas darunter vorstellen kann. Wie würden Sie Substanz und Unmittelbarkeit definieren? Und wenn Sie die gesellschaftliche Funktion von Kunst beschreiben als die Möglichkeit eine alternative Welt aufzubauen, dann erinnert mich das an die Kompensationstheorie. Es klingt so, als ob man sagen würde, daß die Kunst die Funktion der Religion übernommen hat.

Boehm: Viele Fragen auf einmal. Unmittelbarkeit können Sie einfach mit der Möglichkeit übersetzen, überschaubare Verhältnisse vor sich zu haben. Überschaubare Verhältnisse durch eine gegebene Metaphorik, die Sie „simultan“, das heißt auf einmal würdigen können. Sie sind als Betrachter von Kunst in der bevorzugten Situation, eine Gesamterfahrung machen zu können, auf eine sinnbezogene Art und Weise. Das würde ich unmittelbar nennen. Sie müssen also nicht darauf verzichten, diese Totalität herzustellen. Ob Ihnen das jeweils gelingt, oder welche Voraussetzungen man sonst dazu braucht – darüber haben wir anfangs gesprochen. Der Begriff Substanz kommt mir jetzt etwas fremd entgegen, wenn ich ihn aus Ihrem Mund höre.

Graw: Bei lhnen kommt der sehr oft vor.

Boehm: Sehen Sie, das gehört zu den, wie sagt man, Scheuklappen, die man trägt. Substanz – vielleicht kann man eminente Erfahrung oder Ernst dafür sagen. Ich glaube, dass ich solche Stellen in einlösbare Kategorien übersetzen kann.

Kompensationstheorie: In der Tat, wenn von „der Welt“ und „möglichen Welten“ die Rede ist, klingt das kompensatorisch. Ich glaube nicht, daß die Kompensationstheorie geeignet ist, mehr als einen ersten Befund darzustellen Man müßte nämlich genau angeben können, was denn was kompensiert. Was kompensiert Magritte und was kompensiert Ad Reinhardt? Schwer zu beantwortende Fragen! Andererseits ist diese Vervielfältigung der Weltentwürfe durch die Kunst etwas, das man vorfindet. Und darauf habe ich mich gestützt.

Daß die Kunst zum Teil die Funktion der Religion übernimmt, auf veränderte, verfremdete Weise, gehört seinerseits zum Prozeß, der stattgefunden hat. Man mag es bedauern, man mag es auch als eine Chance sehen. Das sind Fragen, die zu diskutieren wären. Daß die Kunst in der Moderne diese Substitution von Religiosität immer wieder mit sich führt, das gehört vermutlich zu ihrem Versuch, jene Totalitäten ins Spiel zu bringen.

Germer: Aber das muß Ihnen doch, um das etwas persönlicher zu wenden, nicht ganz ungelegen kommen, dass es mit der Kunst eine Möglichkeit gibt, Totalität zu evozieren, und sozusagen das Religiöse oder das nicht mehr Faßbare denn doch irgendwo festzuhalten?

Boehm: Wenn man nicht der Meinung ist, daß sich das menschliche Leben ausrechnen läßt, und dieses Faktum mit Interesse verfolgt – in diesem Sinne kommt mir das gelegen. Aber es geht nicht um die Frage meiner privaten Beurteilung, sondern um die Frage eines historischen Prozesses in dem diese Säkularisierung, diese Substitution von Religiosität durch Kunst stattgefunden hat. Damit haben wir einfach zu tun.

Germer: ln welchen Dimensionen ist für Sie Geschichte fruchtbar?

Boehm: lch denke, daß man die Spannung zwischen dem, was in der Kunst Geltungsanspruch erhebt, die Zeit überdauern möchte, und dem, was man gerade nur erkennen kann, indem man auf die möglichst detaillierte, akribische historische Verankerung von Phänomenen eingeht, sehen und festhalten muß. Diese Spannung sollte man nicht nach der einen oder anderen Seite hin verkürzen, indem man die Kunstgeschichte einfach als Geschichte betrachtet und sich wie ein Historiker verhält, der zufällig nur einen bestimmten materiellen Sektor behandelt. Oder auf der anderen Seite, nur im Schönen operiert und Geschichte für obsolet erklärt. Beide Positionen würde ich mir nicht zueigen machen wollen. Und zwar mit dem Hinweis darauf, daß das künstlerische Phänomen in seiner Sinnlichkeit schon seiner Natur nach ein eminent historisches ist. Es ist ja z.B. aus Materie gemacht, das heißt unter ganz konkreten historischen Bedingungen erzeugt und geschaffen, die in dieser Materie verkörpert sind. Von daher ist das Historische in die Kunst ab ovo eingeprägt.

Graw: Aber dennoch interessiert Sie doch dieser Moment der historischen Einbettung und der Bedingung, die eine künstlerische Arbeit hervorbringen, weniger, als die Gründe dafür – und davon reden Sie auch in vielen Ihrer Texte – warum ein Kunstwerk Geschichte überdauert. Und der Grund dafür, dass ein Kunstwerk Geschichte überdauert, wird nicht in den jeweiligen historischen Definitionen und Absegnungen von “guter Kunst" gesehen, sondern in der Qualität und in den jeweiligen substantiellen Grundlagen des Kunstwerks.

Boehm: Die historische Einbettung zu treffen, ist sicherlich von Fall zu Fall auch ein sehr verschiedenes Problem. Es erfordert verschiedene Anstrengungen und auch verschieden tiefes Eingehen auf die historischen Umstände. Ich möchte mich vielleicht ein bißchen polemisch abgrenzen gegen eine bestimmte Form von Wissenschaftsbetrieb, der einfach ganz blind Fragen aufgreift, weil sie historisch sind, weil es zugängliche Materialien gibt, die man bearbeiten kann. Das würde mich nicht interessieren. Meine Arbeit, die die ich versuche, charakterisiert eine Spannung zwischen historischer Verankerung und Sinn, zwischen Genesis und Geltung. Möglicherweise habe ich bei dieser Balance da und dort Fehler gemacht. Das spricht aber noch lange nicht gegen das Modell.

Anmerkung

| [1] | Norman Bryson, Tradition and Desire. From David to Delacroix, Cambridge 1987, S. 63. |