KLAUS RONNEBERGER (1950–2025) Von Jochen Becker

Klaus Ronneberger

Nun liegt Klaus Ronneberger auf einem Waldfriedhof bei Würzburg – wo er aufwuchs und wohin er regelmäßig zurückkehrte. Der Friedhof ist schon ein wenig in Richtung Frankfurt/M. gelegen, das seit den 1980er Jahren seine intellektuelle Heimat war. Noch im Krankenhaus wollte Ronneberger endlich liegen gebliebene Publikationen durcharbeiten – er lebte mit seinen Büchern, in und durch sie. Doch die lange unbeachtete und schließlich fortschreitende Krankheit hinderte ihn daran.

Klaus Ronneberger war ein undogmatischer, vor Orthodoxie und Machtversprechungen gefeiter Linker, den Erfahrungen bei einer maoistischen Gruppe sowie Verwandtenbesuche in der DDR inklusive Stasi-Anwerbungsversuch imprägniert hatten. Mit kritischer Melancholie sowie intellektueller Neugier verfolgte er Machteffekte zwischen Ökonomie, Staatlichkeit und dem zunehmend unternehmerischen Selbst durch die Gleitsichtbrille des Städtischen und der Künste. [1] Dabei litt er an der Enge des funktionalistischen Wohlfahrtsstaates und konnte zugleich den Kreativitätsversprechungen des Neoliberalismus wenig abgewinnen.

Der an Henri Lefebvre geschulte Stadtforscher studierte von 1985 bis 1990 Kulturanthropologie und europäische Ethnologie, Soziologie und Politikwissenschaften in Frankfurt/M. und promovierte spät an der Akademie der Bildenden Künste Wien bei Diedrich Diederichsen. Nach einer Forschungszeit am legendären Frankfurter Institut für Sozialforschung blieb er (ambivalent) unabhängig, war selbst getrieben von der Scheinselbstständigkeit der kreativen Klasse, die er erkundete. Den Zwängen einer Einbindung in Politik, Verwaltung oder Wirtschaft – nicht wenige seiner Weggefährt*innen wurden auf diesem Weg durch die Institutionen abgeschliffen – war er nicht ausgesetzt, jedoch fehlten ihm dadurch auch Apparate, die dauerhaften Halt geboten hätten. Als vormaliger Plattenhändler bei Recommended Records in Würzburg (dies versorgte ihn schon früh mit unorthodoxen Veröffentlichungen zwischen progressivem Rock und Free Jazz, Post-Punk und Hip-Hop), Teilzeit-Werbetexter und Fachdossier-Verfasser für die Messe Frankfurt war ihm ein Leben in Widersprüchen vertraut.

Von 1989 bis 1995 begleitete Ronneberger als Forschender die Transformationsversprechungen der Frankfurter rot-grünen Koalition, wie beispielsweise das GrünGürtel-Projekt, [2] allerdings mit schwindenden Illusionen. Die ernüchternden Übergänge vom fordistischen Wohlfahrtsstaat über die kulturalisierende Transformationsphase der 1980er Jahre hin zur Durchsetzung der Globalisierung wurden sein Lebensthema. Voller Widersprüche als Teil sozialer Bewegungen gegen den starren Wohlfahrtsstaat oder die „Unwirtlichkeit der Städte“ (Mitscherlich) und für eine reichere Urbanität rebellierend, wurde er wie viele vom Überschwang des Globalregimes bis in den lokalen Alltag weggestrichener Bibliotheken hinein bedrängt.

Mit Walter Prigge – seinem intellektuellen Weggefährten (der zu Beginn der 1990er Jahre maßgeblich die Debatten- und Publikationsreihe „Die Zukunft des Städtischen“ prägte) und dem Stadtforscher Peter Noller gab Ronneberger 1994 den Band 6 der Reihe Stadt-Welt heraus, in dem er gleich drei Texte (mit)verfasste. [3] Leuchten die drei Herausgeber in der Einleitung das zerstörerische „Regime der Differenz“ (Anthony King) [4] aus, in dem das Kapital die Unterschiedlichkeit von Räumen und Klassen auszubeuten sucht und regulative Staatlichkeit durch eine marktförmige Politik abgelöst wird, geht Ronneberger in seinem zweiten Beitrag detailliert der industriellen Transformation Frankfurts nach. In seinem dritten Text wird der Weg der Straßen- und Hauskämpfer („Putztruppe“) nach dem Deutschen Herbst als „Laboratorium für postmoderne Lebensexperimente“ diskursanalytisch zerlegt.

Mit Noller arbeitete Ronneberger auch zur „neuen Dienstleistungsstadt“: Am Beispiel der Mainmetropole als ökonomischer Hochburg der Finanzwelt stellten sie die Spaltung in prekäre, migrantisch geprägte, häufig nichtregistrierte „bad jobs“ den prestigeträchtigen Arbeitswelten in den „Zitadellen“ oder anerkannten Kulturbereichen gegenüber. Parallel publizierte er mit Sabine Grimm 1994 Weltstadt und Nationalstaat – eine Untersuchung, die anhand zahlreicher Interviews mit Dienstleistungsangestellten deren alltagsweltlich eher hedonistisch-konsumorientierte Haltung zur damals positiv konnotierten „multikulturellen“ Gesellschaft artikulierten. [5]

Ronneberger war in einem internationalen Forschungsnetzwerk organisiert, das auch in Europa sogenannte Global Cities entdeckte und diese Doppelperspektive im Sammelband Capitales Fatales (1996) für Frankfurt/M. und Zürich untersuchte. Mittels Elektronisierung floss das verflüssigte Geld derzeit erstmals grenzüberschreitend in den Datenleitungen einer zunehmend spekulierenden Finanzindustrie. [6] Die „neuen Geographien der Investition“ (Stefan Kipfer/Roger Keil) umfassten Verkehrsknoten sowie Stätten für Hochtechnologie, Tourismus oder Kultur: Die Stadt selbst wurde zur Fabrik.

Ronneberger hielt seine fesselnden Vorträge frei. Er faltete komplexe Gedankengänge aus, ohne sich hinter akademischer Wortwahl zu verschanzen. Oftmals entstanden im Zuge dessen kollektive Organisationsformen – unter anderem die antirassistischen Wohlfahrtsausschüsse 1992/93, die InnenStadtAktionen 1996/97 gegen Privatisierung, Ausgrenzung und Sicherheitswahn, die bewusst antiidentitäre Bewegung KanakAttak 1998 bis zum „Projekt Migration“ oder auch den vielfältigen „Recht auf Stadt“-Bewegungen seit den 2000er Jahren. In all diesen Projekten kamen Strömungen der aktivistischen, theoretischen und künstlerischen Linken zusammen, verbündeten sich in Vereinsheimen, Theatern oder Kunsträumen und verlängerten sich durch Interventionen, Bücher, Platten oder Filme. So wurde die 1999 veröffentlichte Publikation Die Stadt als Beute des Stadtforschungsteams spacelab 2001 von René Pollesch für das Stück Stadt als Beute an der Volksbühne in Berlin aufgegriffen und 2005 in einem gleichnamigen Spielfilm von Miriam Dehne, Esther Gronenborn und Irene von Alberti weiterverarbeitet. [7]

Die komplexe „Durchsetzung des Neoliberalismus“, wie sie sich zu jener Zeit auf der Ebene städtischer Vergesellschaftung vollzog, führt als roter Faden durch Die Stadt als Beute und machte die Publikation zum zentralen Handbuch für den Widerstreit. Ordnungsdiskurs, innere Sicherheit und selektive Aufwertung der Städte schrieben die hierarchische Spaltung der Gesellschaft auch räumlich fest. „Ende der Ausbaustrecke“ nennt sich in Die Stadt als Beute das Kapitel über den Abschied vom Wohlfahrtsstaat: Gerhard Schröders „aktivierender Staat“ zwang dazu abgestellte Sozialhilfeempfänger*innen zum Kehreinsatz.

In seiner wohl feinsten Publikation, Peripherie und Ungleichzeitigkeit. Pier Paolo Pasolini, Henri Lefebvre und Jacques Tati als Kritiker des fordistischen Alltags, hat Ronneberger 2015 entlang dreier künstlerisch-kritischer Positionen seinen eigenen Ausbruch aus dem Nachkriegs-Wohlfahrtsstaat nachgezeichnet. „An den Rändern aus Kalk und Staub“ (Ronneberger) entwarf er raschen Schrittes drei in sich abgeschlossene Porträts: des Autoren und Filmemachers Pasolini, des Kulturkritikers und Stadttheoretikers Lefebvre und des humoristischen Filmperfektionisten Tati. [8] Kein Text des „franziskanischen Marxisten“ Pasolini war in der BRD so erfolgreich wie dessen posthum veröffentlichten Freibeuterschriften, die in einer Mischung aus Nostalgie und Kälte mit der fordistischen Zurichtung Italiens abrechneten. Daran konnte sich die rot-grüne „Toskana-Fraktion“ im Deutschen Herbst wärmen, und so manche*r gefiel sich in Folge als Kulturpessimist*in von links und lachte flott über Tatis Moderne außer Rand und Band. Die Beobachtungen von Tati, Pasolini und auch von Lefebvre waren allerdings von wilder Verzweiflung geprägt, durchaus gepaart mit anarchischem Genuss, die Zurichtungen der Nachkriegsmoderne vorzuführen: „Die historische Stadt explodiert, indem sie ihre Trümmer weit hinausschleudert und neue Satellitenstädte entstehen läßt.“ [9]

Für die mit Laura Strack und Moritz Hannemann herausgegebene Publikation Baustelle Commune wurde Lefebvres steinbruchartiges und bis dato unübersetztes Buch La proclamation de la Commune Stück um Stück ins Deutsche übertragen, auf weiterhin brauchbare Kapitel hin untersucht, entsprechend kommentiert sowie in ausgedehnten Lesetouren zur Diskussion gestellt. Jan Lemitz’ Fotografien aus dem Paris der Gegenwart setzten die bildpolitische Auseinandersetzung der Erstausgabe mit der Commune fort. [10] Baustelle Commune ging aus der „Lefebvre-Werkstatt“ hervor, die die Herausgeber*innen im Rahmen von Place Internationale. Die 73 Tagen der Commune oder der lange Wellenschlag der Revolution am FFT Düsseldorf organisierten. [11] Ein von Klaus Ronneberger, Christoph Laimer und mir herausgegebenes Sonderheft der mit Ronneberger eng verbundenen Zeitschrift dérive überführte die Pariser Commune ins Hier und Jetzt urbaner und migrantischer Kämpfe. [12]

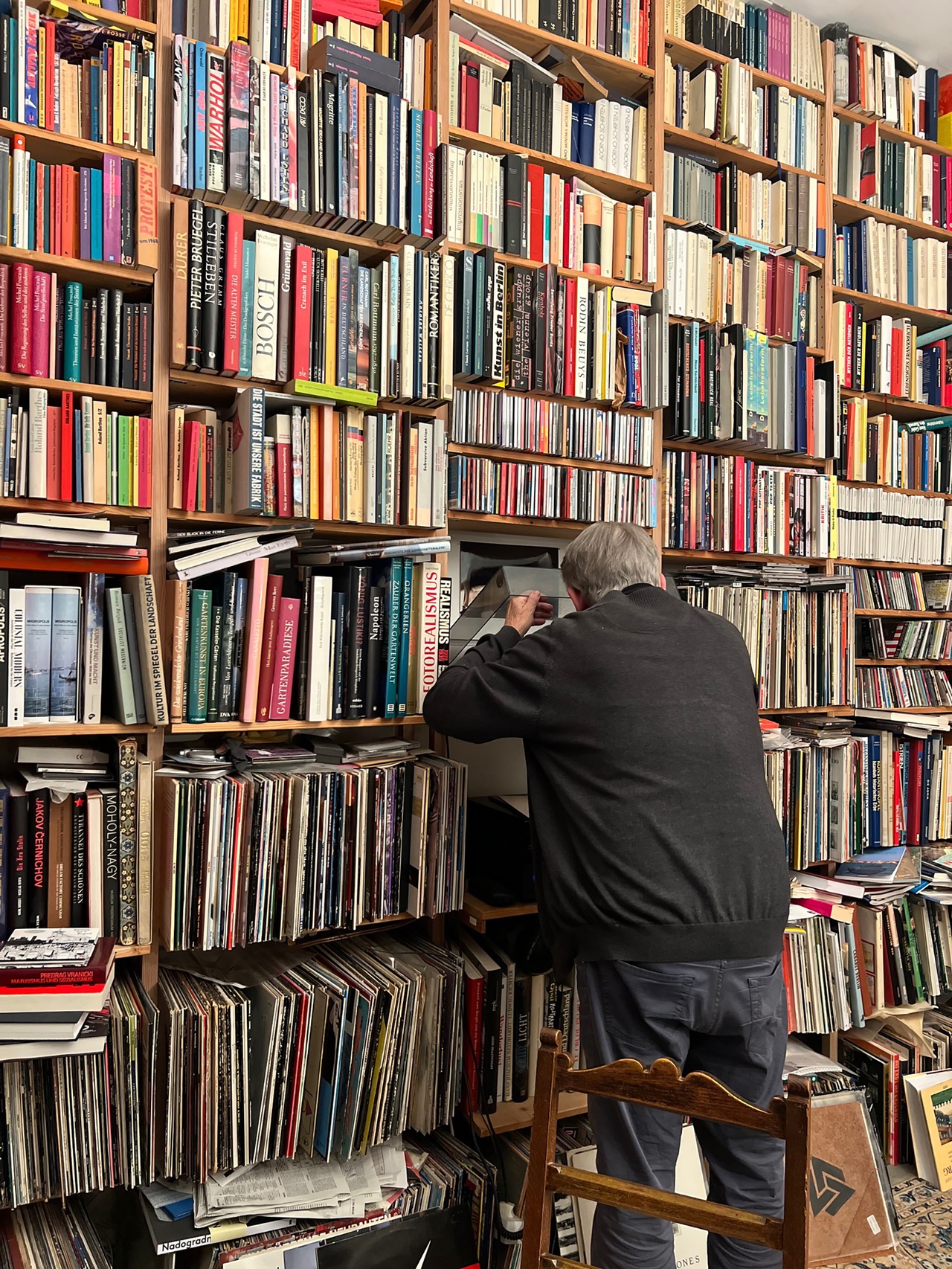

Mit Lefebvre, Ronnebergers intellektuellem Leitstern über Jahrzehnte hinweg, wurde Stadt- und Staatskritik zusammengelesen, ohne dabei Genuss, Fest(ivität) und Diversität wie auch Widersprüchlichkeit oder Konflikten aus dem Weg zu gehen. In einer Gedenksendung von Klaus Walter berichten nahezu alle Besuchenden vom gemeinsamen und lautstarken Musikhören im Zugriff auf immens gefüllte Wände voller LPs und Bücher. [13] Das Studium etwa der Cover von The Pop Group gehörte ebenso dazu wie opulente Mahlzeiten. Auch als Gründungsmitglied der von 2002 bis 2016 kontinuierlich anhaltenden Veranstaltungsreihe Nitribitt – Frankfurter Ökonomien („kleiner als eine Partei und größer als ein Salon“) pflegte Ronneberger eine freudvolle Diskussionskultur. Nitribitt stellte vor und mit dem Publikum die eigene Kulturalisierung infrage und besprach in den Nischen wandelnder Szeneorte aktuelle Konfliktfelder zwischen Pop und den jeweils aktuellen Kriegen.

Mit den Wiener Foto-Theorie-Künstler*innen Sabine Bitter und Helmut Weber erkundete Ronneberger die Versprechen der Bildungsmoderne am teilweise weggesprengten Frankfurter Uni-Campus und folgte dem Autogestions-Versprechen von Lefebvre, als dieser in hohem Alter die Überarbeitung von Neu-Belgrad beriet. [14] Ronneberger war Autor für den Katalog zur von Catherine David geleiteten documenta X und Beiratsmitglied der documenta 12. Mit springerin-Gründer Georg Schöllhammer erkundete er im Rahmen des Projekts Local Modernities die sowjetischen Planungen in Zentralasien.

Im Laufe der Zeit wurde Ronneberger verstärkt Leidtragender der innerdeutschen Städtekonkurrenz, da ein Großteil seiner Mitstreiter*innen nach Berlin oder in andere Universitätsstädte zog. Dadurch brachen Netzwerke der Kooperation wie auch der Information ab. Die verschlechterte körperliche Verfassung machte ihm das Streifen durch „seine“ Stadt immer beschwerlicher, der ritualisierte Besuch in der Karl-Marx-Buchhandlung fiel schließlich weg. Zunehmend ans Bett gefesselt, packte den reflektierten Grantler erneut der Dämon der Depression; zugleich verzweifelte er am Erstarken des Faschismus auch in Deutschland: „D. h., es geht gerade darum, die durch Moral, wissenschaftliche Norm und staatliche Fürsorge erreichte Disziplinierung und Normalisierung der Subjekte in Frage zu stellen und anzugreifen“, äußerte sich Ronneberger in einem Interview mit dérive.

Das Kapitel zu Tati in Peripherie und Ungleichzeitigkeit wird mit einem schönen und befremdlichen Bild eingeführt, in dem der windzerzauste Regisseur auf einer Art Parkplatz zu sitzen scheint. Wie in Lefebvres Buch Recht auf Stadt begleitete der 1982 verstorbene Regisseur die innere Zerstörung der Kernstadt – und zugleich, über Abbruchmauern hinweg, die Ausweitung der Metropole auf die vorörtliche Peripherie. Klaus wird sich zu ihm gesetzt haben.

Jochen Becker arbeitet als Autor, Kurator und Dozent und ist Mitbegründer von metroZones | Center for Urban Affairs und der station urbaner kulturen/nGbK Hellersdorf in Berlin. Er kuratierte „Chinafrika. under construction“ (Graz, Leipzig, Weimar, Shenzhen, Nürnberg) und beriet den Umzug des Düsseldorfer Theaters FFT. Dort entwickelte er die Projekte Stadt als Fabrik und Place Internationale (2017–22). Becker kuratierte die Kongresse „SITUATION BERLIN“ sowie das Glossar Urbane Praxis und ist Teil des europäischen Forschungsverbundes New Towns | New Narratives. Aktuell arbeitet er am Forschungs- und Ausstellungsprojekt „Robotron & Co.“.

Image credit: © Oliver Gemballa

ANMERKUNGEN

| [1] | Seit den beginnenden 1990er Jahren galt es, die Konflikte nicht durch die „Re-Kultivierung des Urbanen“ (Walter Prigge) zu versöhnen, sondern im Widerstreit auszuhandeln. |

| [2] | Mit dem GrünGürtel-Projekt suchte das neue rot-grüne Bündnis in Frankfurt ab 1989 ein Netz von Landschaften als Vermittlung zwischen Innenstadt und urbanisiertem Umland aufzuspannen und verband so ökologische und soziale Fragen. Mit einer rechtlich verbindlichen GrünGürtel-Charta gelang es, diese ökologischen Resträume zu sichern und ihnen zugleich neue Zentralität zu verschaffen. |

| [3] | Peter Noller/Walter Prigge/Klaus Ronneberger (Hrsg.), Stadt-Welt: Über die Globalisierung städtischer Milieus, Frankfurt/M. 1994. Siehe hierzu auch: Tom Holert, „Ungleichheiten im Raum: Ein Interview mit Peter Noller, Walter Prigge und Klaus Ronneberger“, in: Texte zur Kunst, 16, 1994, S. 59–76. |

| [4] | Noller/ Prigge/ Ronneberger (Hrsg.), Stadt-Welt, S. 15. |

| [5] | Damals erfand Daniel Cohn-Bendit das Amt für multikulturelle Angelegenheiten, forcierte Umweltdezernent Tom Koenigs den GrünGürtel, und Grünen-Kumpel Joschka Fischer eroberte die Bundespolitik. |

| [6] | Hansruedi Hitz/Rober Keil/Ute Lehrer u. a. (Hrsg.), Capitales Fatales: Urbanisierung und Politik in den Finanzmetropolen Frankfurt und Zürich, Zürich 1996. |

| [7] | Walther Jahn/Stephan Lanz/Klaus Ronneberger, Die Stadt als Beute, Bonn 1999. |

| [8] | Klaus Ronneberger, Peripherie und Ungleichzeitigkeit. Pier Paolo Pasolini, Henri Lefebvre und Jacques Tati als Kritiker des fordistischen Alltags, Hamburg 2015. |

| [9] | Ders., in: Grundrisse, 41, 2012. |

| [10] | Laura Strack/Moritz Hannemann/Klaus Ronneberger (Hrsg.), Baustelle Commune. Henri Lefebvre und die urbane Revolution von 1871, Hamburg 2023. |

| [11] | Am Vortag seines 75. Geburtstags ist am 23. November im FFT-Theater Düsseldorf ein Kolloquium mit dem Arbeitstitel „Die Urbane Revolution lesen“ für Klaus Ronneberger geplant. |

| [12] | Jochen Becker/Klaus Ronneberger/Christoph Laimer (Hrsg.,) Place Internationale: Die 73 Tage der Commune oder der lange Wellenschlag der Revolution, Sonderheft, dérive, 84, 2021. |

| [13] | Klaus Walter, „Wie das Sterben so spielt. R. I. P. Klaus Ronneberger, David Thomas, Carl Hegemann“, bei Was ist Musik, Sendung byte fm, 19. Mai 2025. |

| [14] | Sabine Bitter/Helmut Weber (Hrsg.), Bildungsmoderne entzaubern: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Hamburg 2021. |