„JEDER POLITISCHE KAMPF MUSS AUF DER ARBEIT AM SELBST BERUHEN“ Ein Gespräch zwischen Cynthia Fleury und Isabelle Graw

Cynthia Fleury, 2020

ISABELLE GRAW: In Ihrem Buch Hier liegt Bitterkeit begraben: Über Ressentiments und ihre Heilung (2023) bestimmen Sie Ressentiment als „Seelenschwäche“, die zu „Handlungsunfähigkeit“ führe. Aber anders als Joseph Vogl in Kapital und Ressentiment: Eine kurze Theorie der Gegenwart (2021) sehen Sie diesen Affekt nicht nur bei anderen. Ganz im Gegenteil: Sie heben hervor, wie wir alle manchmal von Ressentiments überwältigt werden, und verweisen auch auf die objektiven gesellschaftlichen Gründe – wie fehlende Sichtbarkeit und Anerkennung –, die solche Verbitterung gerechtfertigt erscheinen lassen. Am Anfang Ihres Buchs vertreten Sie die These, dass man, um Ressentiment zu überwinden, Ungewissheit und Ungerechtigkeit aushalten können muss. Nun ist Ungewissheit zu ertragen sicher hilfreich, aber ich frage mich, ob man Ungerechtigkeit wirklich hinnehmen soll. Wäre es nicht noch hilfreicher – auch als Möglichkeit, Ressentiment zu überwinden –, politisch dagegen zu kämpfen?

CYNTHIA FLEURY: Es geht überhaupt nicht darum, die beiden Ebenen zu trennen, sondern darum, zu verstehen, dass ein Kampf gegen Ungerechtigkeit, soll er nicht radikaler Gewalt erliegen, ein gewisses Maß an psychischer „Toleranz“ für diese Ungerechtigkeit erfordert – sonst versinkt man automatisch im Terror. Zu oft allerdings unterstellen Menschen einen Gegensatz zwischen dem politischen Kampf gegen Ungerechtigkeit und der psychischen Toleranz für Ungerechtigkeit, die uns davor schützt, in psychische Radikalität abzugleiten. Ohne diese Toleranz wären wir zu schnell einer Spaltung der Gefühle ausgesetzt; diese würde eine Empathielosigkeit auslösen, die leicht jedes Opfer in eine*n Henker*in verwandeln könnte. Der Vorschlag des Buchs ist nicht, den politischen Kampf zugunsten der Arbeit am Selbst auszustreichen, sondern zu verstehen, dass jeder politische Kampf, soll er nicht in reaktionäres Handeln abgleiten, notwendigerweise auf der Arbeit am Selbst beruhen muss. In diesem Sinne ist alle analytische Arbeit politisch, denn sie hilft uns, kollektive Kämpfe wirkungsvoller auszufechten. Die Politik muss ein Prozess der Sublimierung von Gewalt bleiben und nicht bloß ein anderer – formaljuristischer – Name für willkürliche Gewalt.

GRAW: Um Ressentiment zu überwinden, so schreiben Sie, sollte man aufhören, sich endlos zu beklagen, und stattdessen Verantwortung für die eigene Situation übernehmen. Kommt dieser Aufruf zur Verantwortung für sich selbst nicht dem neoliberalen Beharren auf Eigenverantwortung gefährlich nahe? Auch wenn es natürlich wichtig ist, damit aufzuhören, Fehler nur bei anderen zu sehen, und anzuerkennen, wie man womöglich selbst zum eigenen Unglück beigetragen hat, frage ich mich, ob nicht die strukturellen Gründe für die Verbitterung der Menschen in Ihrem Buch ein wenig zu kurz kommen. Zudem: Könnte man den Akt des Klagens nicht als kreative Möglichkeit auffassen, mit dem eigenen Ressentiment umzugehen? Ich denke da an Schriftsteller*innen, die sich pausenlos beklagen, etwa Thomas Bernhard.

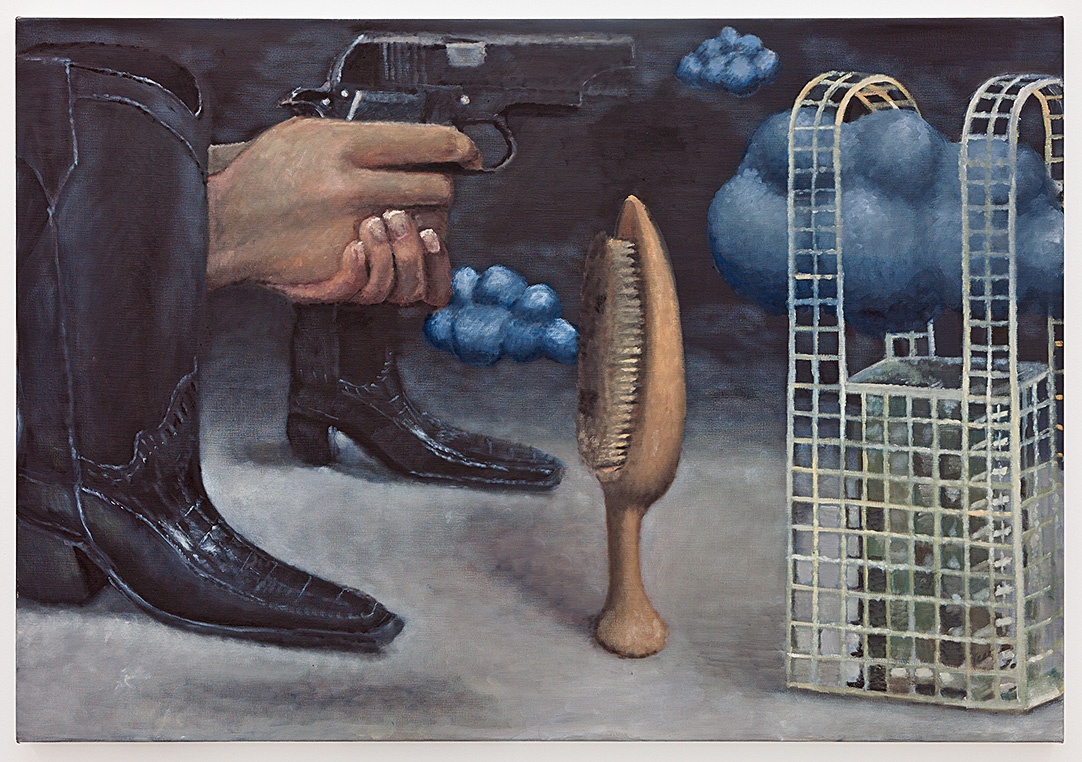

Issy Wood, “All the rage 1,” 2019

FLEURY: Thomas Bernhards Klage-als-Stil ist anders als jede andere, die nur sich selbst hervorbringen würde; sie bildet „das Werk“. In meinem Buch erinnere ich laufend daran, wie Schriftsteller*innen oder eben Künstler*innen ihr Leiden, ihre Klagen und ihren Schmerz in kreative Arbeit „sublimiert“ haben. Das Leiden, das sich durch das Leben von Menschen hindurchzieht, wird überhaupt nicht bagatellisiert – etwa die Ungerechtigkeiten und das Fortbestehen sozioökonomischer Determinierung. Die Frage ist: Wie bekämpfen wir diese Dinge so wirkungsvoll wie möglich? Wenn man die These aufstellt, dass Ressentiment eine Triebfeder der Geschichte ist, was es ist, würde ich nur daran erinnern: Ressentiment ist keine progressive Triebfeder der Geschichte. Es bringt Schrecken hervor, Hass auf andere, Vergeltung, und all das als „Gerechtigkeit“ verbrämt. Soziale Gerechtigkeit für alle entsteht aus der Sublimierung des Ressentiments. Andererseits ist leider auch wahr, dass jene Ungerechtigkeiten als perfekte Entschuldigung dafür herhalten, Ressentiment zu dekompensieren. An anderer Stelle in meinem Buch argumentiere ich, dass wir beharrlich an dem Möbius-Band festhalten müssen, dass das Prinzip der Individuation (das nicht mit Individualismus gleichzusetzen ist) mit der Festigung des sozialen Rechtsstaats verbindet, also mit der unermüdlichen Arbeit öffentlicher Politiken gegen sozioökonomische Ungleichheiten. Letztendlich gilt es aber zu begreifen – so unangenehm oder mindestens unbehaglich es ist, darüber nachzudenken –, dass Ressentiment ein Mangel an Symbolisierung bleibt und nicht eine psychische oder politische Übersetzung von Leid ist. Sonst wäre es tatsächlich völlig legitim und begrüßenswert. Aber die klinische Analyse zeigt, in welchem Maß Ressentiment für das Subjekt schädlich ist, noch bevor es für die Gesellschaft schädlich wird.

GRAW: Sie weisen auch darauf hin, wie Ressentiments unser Handlungs- und schöpferisches Potenzial beeinträchtigen. „Kreativität“ und „Sublimierung“ scheinen mir in Ihrer Theorie alsGegenbegriffe zum Ressentiment zu fungieren. Sie schlagen „ästhetische Erfahrung“ (im Sinne einer Erfahrung, die man bei schöpferischer Tätigkeit macht) als möglichen Ausweg aus dem Ressentiment vor. Könnten Sie Ihr Verständnis von Kreativität wie auch von Sublimierung genauer darlegen? Sie beziehen sich an einer Stelle auf Theodor W. Adorno, der Schreiben als Akt des Widerstands gegen Ressentiment eingesetzt habe. Wie können Kreativität und Sublimierung uns den Weg aus ressentimentgeladenen Gefühlen weisen?

FLEURY: Der einzige Weg, dem Ressentiment zu entkommen, auch wenn das lange dauern und es einen doch wieder einholen kann, ist, Handlungsmacht an die ästhetische Funktion zu knüpfen – mit anderen Worten, eine Form der Handlungsmacht darin zu finden, indem man dem Handeln eine ästhetische Orientierung gibt, oder noch anders gesagt, indem man ihm seinen Sinn, seine Resonanz verleiht. Man muss den Weg wiederfinden, ein Subjekt schaffen zu können, Akteur*in des eigenen Lebens zu sein. Auch wenn man sich nicht immer aus sozioökonomischer Determinierung oder ungerechten Umständen befreien kann, auf symbolischer Ebene ist das immer möglich. Das bedeutet – noch einmal – überhaupt nicht, dass man den Kampf aufgeben müsse. Sondern es gilt, zu verstehen, dass wir wirkungsvollere politische Kämpfe führen müssen in dem Sinne, dass sie gerechter und solidarischer praktiziert werden und so unsere Fähigkeiten zur Sublimierung und Symbolisierung stärken. Dann wird es möglich, alles zu tun: sprechen, schreiben, lieben … – alles, was uns hilft, Handelnde zu werden, die die Welt und unsere Persönlichkeit verwandeln.

Klara Lidén, “Paralyzed,” 2003

GRAW: Sie stellen auch fest, dass Ressentiment unsere Urteils- und Unterscheidungsfähigkeit beeinträchtigt. Wenn wir von Ressentiment überwältigt sind, verrottet unser kritisches Vermögen. Ich frage mich, ob man angesichts kritischer Theoretiker*innen wie Theodor W. Adorno oder Karl Marx nicht das Gegenteil behaupten könnte: Beide hegten zweifellos Ressentiments gegen den Kapitalismus und beide brachten brillante Analysen seiner Funktionsweise zu Papier. Adorno zum Beispiel verabscheute die Kulturindustrie und widmete ihr gemeinsam mit Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung (1947) ein immer noch interessantes (und ziemlich umstrittenes) Kapitel. Könnte man mit Blick auf diese Autoren also nicht argumentieren, dass Ressentiment die Urteilskraft steigern und schärfen kann?

FLEURY: Tatsächlich ist das immer eine Gradfrage. Letztlich produziert das Ressentiment nichts, es käut wieder, es wiederholt sein Muster, sein Symptom. An dieser Stelle stoßen wir wieder auf ein idealisiertes und etwas romantisches Bild von Ressentiment und Gewalt. Nein, was es Adorno ermöglichte zu schreiben, war nicht Ressentiment, sondern dessen Sublimierung. Deren kognitive und ästhetische Funktionen muss man aktivieren, um die Vielfalt der Welt, um ihre Komplexität zu beschreiben. Das Ressentiment aber schwächt diese Funktionen, weil es im Grunde alles entwertet, einebnet, ausblendet und herabwürdigt. Die Vielfalt der Welt nährt einen dann nicht mehr. Natürlich haben wir die „Künstler*innen“, die an der Grenze von Stil und „Delirium“ operieren. Jedes Kunstwerk bringt eine Fiktion hervor in dem Sinn, dass es anderen Raum geben, geteilt werden und für alle Sinn ergeben kann. Aber nicht jedes Delirium ist ein Kunstwerk.

GRAW: Sie vertreten auch die Auffassung, dass Demokratie mit ihrem Gleichheitsversprechen zu Ressentiment führt, weil sie die Illusion nährt, man habe ein Recht auf das, was andere zu haben scheinen. In einem demokratischen System ist Ressentiment also unvermeidlich, weil es uns ständig mit konkreten Ungleichheiten konfrontiert und zugleich Gleichheit verspricht. Mit Blick darauf argumentieren Sie, dass Politik Bedingungen herstellen soll, die Ressentiment nicht verstärken, sondern es den meisten Menschen ermöglichen, sich über ihre Libido in die Welt einzubringen. Was genau meinen Sie damit? Und warum schlagen Sie vor, dass nur die Libido ausgelebt werden soll, wenn doch Lebenstriebe und Todestrieb in unserem Seelenleben nebeneinander bestehen, jedenfalls laut Sigmund Freud? Ist nicht der Todestrieb – also aggressive und destruktive Impulse – ebenfalls eine Triebfeder schöpferischer Tätigkeit und Sublimierung? Wenn dem so ist, wie würde dies in Ihre Theorie eingehen?

FLEURY: Wir sind sterbliche Wesen und insofern notwendigerweise strukturell durch den Konflikt zwischen den Lebens- und Todestrieben geprägt. Indem wir dem Todestrieb widerstehen, „sublimieren“ wir den bloßen Instinkt, oder besser gesagt, erheben wir uns über ihn, um schöpferisch zu werden. Ein Leben ohne künstlerisches Schaffen ist durchaus möglich, aber die Endlichkeit nicht zu sublimieren, gefährdet das Individuum, weil es dem in uns allen schlummerndem Todestrieb erliegen kann. Der Begriff der Sublimierung ist glücklicherweise sehr plastisch. Würden wir des Todestriebs nicht gewahr, wir würden weniger dazu neigen, zu sublimieren und zu schaffen. Insofern sind Künstler*innen sicher im Besonderen Menschen, die über ein ausgeprägteres Bewusstsein des Todestriebs verfügen, und nicht etwa nur Menschen mit narzisstischen Störungen, wie man manchmal glauben mag. Niemand kann dem Einsatz des Todestriebs widerstehen, ob jemand sich nun selbst verstümmelt, Suizid begeht, das Ich spaltet oder vielleicht andere zerstört. So oder so wird der Mensch schlussendlich sterben, und die einzige Unsterblichkeit ist die seines Werks, sei es ein künstlerisches Werk oder trivial „menschliches“ im Sinne von Fortpflanzung, der Weitergabe usw.

Francisco Goya, “El Balancin,” 1791–92

GRAW: Ich frage mich, ob das von Ihnen vorgeschlagene Heilmittel gegen das Ressentiment – Therapie und Sublimierung in Form schöpferischer Tätigkeit – nur den wenigen Glücklichen zur Verfügung steht, die finanziell gut situiert und kulturell privilegiert sind. Denn nicht jede*r hat Zugang zu Therapie; nicht jede*r kann ein Werk schaffen, was Sie als einen Weg aus dem Gefühl darstellen, in Ressentiments gefangen zu sein. Würden Sie mir zustimmen, dass Ihre Vorschläge sich vor allem an die kreative Klasse richten?

FLEURY: Der Klassenkampf ist eine gesellschaftliche, keine ontologische Tatsache. Die politische Arbeit insgesamt besteht gerade darin, die Bedingungen einer Nichtentfremdung bereitzustellen, sodass das Subjekt über Handlungsmacht in seinem Leben verfügen kann. Klar, ein Individuum, das mit den Schmerzen der Entfremdung ringt – mit der „Kolonisierung des Seins“, wie Frantz Fanon es formulierte –, wird es weitaus schwerer haben, ein Werk der Sublimierung hervorzubringen. Doch trotz allem ist es durchaus nicht unmöglich, und in meiner klinischen Tätigkeit geht es darum, dafür zu sorgen, dass diese Fähigkeit bei jeder*m einzelnen Patient*in wieder erstarkt. Ich weiß nicht, was ich für eine Ärztin wäre, wenn ich von Anfang an behaupten würde, das sei unmöglich. Ich verstehe Ihren Einwand vollkommen, verweise aber auch auf die Passage, die ich meinem Buch voranstelle:

„Hier gibt es eine Entscheidung, eine Parteinahme, ein Axiom. Dieses unantastbare Prinzip, diese regulative Idee lautet: Der Mensch kann, das Subjekt kann, der Patient kann. Dabei handelt es sich weder um einen frommen Wunsch noch um eine optimistische Sicht des Menschen. Es handelt sich um eine moralische und intellektuelle Wahl in dem Sinne, dass darauf gesetzt wird, dass der Mensch handlungsfähig ist, und vor allem wird der dem Patienten geschuldete Respekt auch von dieser Seite aufgerollt: Er kann, er ist Akteur, der Akteur par excellence. Niemand wäscht sich von seiner Verantwortung rein, doch streitet auch niemand dem anderen seine Fähigkeit ab, sich der Realität zu stellen und aus der Verweigerung auszubrechen. Das Leben, in seinem banalsten Alltag, widerspricht dem ebenso sehr, wie es dies bekräftigt. Ich verlasse mich schon seit Langem nicht mehr allein auf die Fakten, um die Form, die man Leben nennt, zu führen. Die Bekämpfung des Ressentiments lehrt die Notwendigkeit der Toleranz gegenüber Ungewissheit und Ungerechtigkeit. Am Ende dieser Auseinandersetzung steht das Prinzip Selbsterweiterung.“ [1]

Übersetzung: Gerrit Jackson

Cynthia Fleury ist Professorin für Geisteswissenschaften und Gesundheit am Conservatoire National des Arts et Métiers, Lehrbeauftragte an der École des Mines (Université PSL) und hat den Lehrstuhl für Philosophie an der GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences inne. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf den Instrumenten der demokratischen Regulierung und dem Prinzip der Individuation im Kontext eines sozialen Rechtsstaates.

Isabelle Graw ist Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021), Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022) und Angst und Geld: Ein Roman (Spector Books, 2024).

Image credits: 1. © Francesca Mantovani / Editions Gallimard; 2. © Issy Wood, courtesy of the artist, Carlos/Ishikawa, London and Michael Werner Gallery, New York; 3. Courtesy of Klara Lidén, Reena Spaulings Fine Art, New York, and Galerie Neu, Berlin; 4. Public domain, photo Philadelphia Museum of Art

Anmerkung

| [1] | Cynthia Fleury, Hier liegt Bitterkeit begraben: Über Ressentiments und ihre Heilung, Berlin: Suhrkamp Verlag, 2023, hier: S. 9. |