Die Frau als Subjekt oder als exemplarisch für ihresgleichen Ein Gespräch zwischen Maija Timonen und Rachel Cusk

Mary Kelly and Son, Recording Session, 1975

MAIJA TIMONEN: Ich wollte eigentlich nicht mit dieser Frage einsteigen, aber da wir hier, wie ich bemerkt habe, gegenüber der Praxis meines Psychoanalytikers sitzen, kann ich wohl doch nicht anders. Ich habe über deine Trilogie (Outline, Transit und Kudos) nachgedacht und über die Geschichten der Menschen, denen die Protagonistin dieser Bücher, Faye, begegnet. Die Tatsache, dass die Bücher beinahe ausnahmslos aus diesen Geschichten besteht, denen gegenüber sich Faye meistenteils als stumme Rezipientin verhält, führte mich zu der Fantasie, dass man einen Monolog über sein Leben halten und über sich selbst reden könne ohne das damit verbundene soziale Stigma; vielleicht auch eine Fantasie darüber, dass einem zugehört wird. Was mich dann dazu führte, über die psychoanalytische Situation nachzudenken, in der man zu eine*r relativ stummen Zuhörer*in über sich selbst spricht. Interessierst du dich für die Psychoanalyse?

RACHEL CUSK: Ich habe großes Interesse an der Psychoanalyse. Mich interessiert der völlig andere Blickwinkel zur Untersuchung des Menschen, das Vokabular, das sich von dem eines Romanautors komplett unterscheidet. Diese beinahe anmaßende Macht der Untersuchung, der Beschreibung und des Verständnisses des menschlichen Verhaltens. Ich lese viele psychoanalytische Texte und finde sie sehr interessant, weil Psychoanalytiker*innen – wie etwa ein Freud oder ein Donald Winnicott – Dinge über Menschen sagen können, die zu sagen ein*e Romanautor*in niemals wagen würde. Was die Trilogie im Besonderen angeht, so habe ich zwar nicht unbedingt den Stil einer psychoanalytischen Situation übernommen, bin aber zu denselben Schlussfolgerungen gekommen, indem ich über die Ursprünge des Erzählens nachgedacht habe, über die Odyssee und die Idee, dass die Grundlage des Erzählens die retrospektive Mitteilung dessen ist, „was geschah“, was mit Freuds Verständnis der therapeutischen Wirkung übereinstimmt. Ich schätze, dies führt mich zum psychoanalytischen Modell, wenn auch auf ganz anderem Wege.

TIMONEN: Mich würde interessieren, was du meinst, wenn du sagst, dass Psychoanalytiker*innen Dinge sagen, die sich Schriftsteller*innen nicht zu sagen trauen.

CUSK: Wenn man etwa liest, wie Winnicott über das Muttersein schreibt: Die Mutter hasst das Baby, bevor das Baby wissen kann, dass die Mutter es hasst. Ein Problem am Schreiben ist, denke ich, dass das Medium sehr bürgerlich ist; man ist sich sehr bewusst, dass es leicht zurückgewiesen oder abgelehnt werden kann, und dies auf eine Weise, wie es der bildenden Kunst nicht widerfährt. Die Psychoanalyse scheint einen ganz anderen Weg anzubieten, weil sie kein Urteil fällt, weil in ihr eine Aussage wie: Schrecklich, dass die Mutter das Baby hasst, bevor das Baby wissen kann, dass seine Mutter es hasst, nicht vorkommt, da dies als objektiver medizinischer Tatbestand angesehen wird. Doch um welche Art von Tatbestand handelt es sich hier?

TIMONEN: Jacqueline Rose erwähnt dein Buch A Life’s Work über die Geburt deines ersten Kindes in ihrem Buch oder längeren Essay Mothers, der die paradoxen gesellschaftlichen Konzeptionen des Mutterseins hinterfragt. Ich habe ein Interview mit ihr gehört, in dem sie nicht nur dein Buch erwähnt, sondern auch nahelegt, dass die Schwierigkeit, widersprüchliche Gefühle in Bezug auf das Muttersein auszudrücken, teilweise von der Sorge herrühren mag, negative Stereotype zu bekräftigen, vielleicht aus Angst, den Hass gegen Frauen/Mütter zu verstärken – natürlich geht es auch um anderes –, dass aber Frauen sich vielleicht scheuen, diese Art der Ambivalenz anzusprechen, weil sie den Anschein der Einheit der Frauen aufrechterhalten müssen …

CUSK: Ja, das wird gewaltsam unterdrückt.

TIMONEN: … Das erinnerte mich an meine eigenen ambivalenten Gefühle – nicht als Mutter, sondern bezüglich der Weiblichkeit im Allgemeinen –, und ich denke, viele Frauen haben Erfahrungen mit einer Art Hass aufs Weibliche, aber das ist ein heikles Thema, weil sich die Grenze zwischen internalisierter Frauenfeindlichkeit einerseits und gerechtfertigtem Hass auf etwas Ideologisches und Repressives andererseits nur schwer ziehen lässt. Und daher habe ich mich gefragt, ob du meinst, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Ambivalenz gegenüber dem Muttersein, wie du es etwa in A Life’s Work schilderst, und der Ambivalenz gegenüber Genderidentität im Allgemeinen oder Weiblichkeit im Besonderen?

CUSK: Ich schätze, dass das Muttersein sowohl in seiner Realität wie auch als konstruierender Diskurs einem auferlegt wird. Wie sehr man auch davon überzeugt sein mag, dass man es wirklich selbst will, ist es doch immer noch etwas dir und in dir Auferlegtes. Und wahrscheinlich könnte man das Gleiche über Gender sagen. Mein Denken hat sich nie in diese Richtung bewegt. Heute, mit 52 Jahren, glaube ich, dass diese Vorstellung, dass Gender etwas sein kann, das offen für Revision ist, für mich einfach zu spät kommt. Es hätte mich zweifellos zu einer anderen gemacht, hätte ich in jüngeren Jahren gewusst, dass Gender zwar nicht beliebig ist, aber aufgebrochen werden kann. Und vielleicht gilt dasselbe für das Muttersein, und deshalb bin ich letztlich immer noch überzeugt – auch wenn die Kritik, die mir entgegenschlug, eine sehr schlechte Erfahrung war –, dass es richtig für mich war, das Buch zu schreiben. Mit allem, was die Wirklichkeit einer gewaltigen und lebensverändernden Erfahrung vermittelt, von der viele annehmen, dass sie sie unverändert durchlaufen können – auch wenn diese Einsicht sich niemandem durch Worte vermitteln lässt –, kann man vielleicht bewusster machen, dass es sich hierbei um eine Entscheidung handelt. So ist es nämlich: Nachdem ich zwei Mädchen großgezogen habe, die heute junge Frauen sind, bin ich immer noch erstaunt darüber, wie sehr die Vorstellung dieser Entscheidung bemäntelt wird. Und ebenso, dass es eine vollkommen positive Entscheidung ist, keine Kinder zu haben. Dieses ganze Feld verbleibt noch immer ziemlich im Schatten.

Anna Daucíková, „Seduction“, 1998

TIMONEN: Es gab ein Interview mit dir in der Zeitschrift Bomb, in dem du etwas meiner Meinung nach wirklich Interessantes gesagt hast. Du hast die Methode deiner Bücher Outline und Transit als umgekehrte Exposition beschrieben, wodurch die Bedeutung von einem selbst auf die Welt übertragen wird, und du führst dies als mögliche Beschreibung des Traumas an. Die genauen Worte, mit denen du dieses Trauma beschreibst, lauten: „Verlust der Subjektivität, aus der sich Annahmen über das gemeinsame Dasein bilden.“ Diese Formulierung ließ mich über Weiblichkeit als etwas wie das Aufzwingen eines gemeinsamen Daseins nachdenken, und dass es, wenn einem gendergeprägte Erwartungen auferlegt werden – was vielleicht insbesondere für Frauen gilt –, um das Ringen geht, zu versuchen ein Subjekt zu sein, aber gleichzeitig immer auch als exemplarisch für seinesgleichen verstanden zu werden. Und dadurch wird man ausgelöscht.

CUSK: Ja, wenn man darauf zurückblickt, denkt man schließlich: „Warum habe ich dieses Stereotyp bedient?“ – wenn auch auf noch so eingeschränkte Weise. Und ich schätze, das ist ein Faktor beim wiederholten Scheitern des Feminismus, dass die Stereotype immer noch überall vorhanden sind. Ich glaube nicht, dass es allzu schwer ist, ein Mädchen/eine Frau ohne diese Stereotype aufzuziehen, und ich hoffe, dass es mir selbst gelungen ist, doch auch wenn man selbst frei von ihnen ist, sind sie doch bei anderen vorhanden. Sie müssen nur den falschen Freund haben, und schon fangen sie an, sich selbst zu kritisieren.

TIMONEN: Das hat meines Erachtens auch mit A Life’s Work zu tun und mit der Kontroverse über deine Darstellung des Mutterseins, in der widersprüchliche Gefühle zum Ausdruck kamen. Das Buch ist derart subjektiv erzählt und macht sehr deutlich, dass es um deine spezifische Erfahrung geht, sodass dein Bestreben offensichtlich wird, diesen Raum für deine Subjektivität einzufordern, der in den Kritiken dann bestritten wird. Und es gibt eine merkwürdige Form der Kontrolle von Erfahrung, als ob jemandes Erfahrung für sich selbst genommen „falsch“ sein könnte. Das ist wie ein Auslöschen dieser in Anspruch genommenen Subjektivität. Glaubst du, dass etwas am Frausein mit der Art von Trauma als Verlust der Subjektivität gleichgesetzt werden könnte, wie du es im Kontext von Outline und Transit beschrieben hast?

CUSK: Ich weiß nur, dass in dem Lebensbereich, der für mich festgelegt war, nämlich der der Weiblichkeit, mir Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit sowie die Verweigerung von Individualität begegnet sind. Wie ich schon sagte, war ich gewissermaßen dazu bestimmt, mich diesen Themen zu widmen, und wahrscheinlich hätte es viel mehr Spaß gemacht, etwas zu tun, woran die Menschen Gefallen gefunden hätten. Ist Weiblichkeit von Natur aus traumatisch? Ich denke, heutzutage wird der Unterschied immer klarer zwischen dem, was stimmt oder nicht. Die Mütter von jemandem meines Alters führten sehr häufig ein Leben, das sich extrem von dem unterschied, was sie für unser Leben erwarteten und wie unsere Leben dann tatsächlich auch verliefen, und daraufhin wurden sie sehr wütend auf uns, weil wir ein Leben führten, das sich von dem ihren so sehr unterschied. Man bekommt zwei Dinge erzählt: Entweder man ist eine Frau oder ein Mann. Ich habe ein Buch über Scheidung mit dem Titel Aftermath geschrieben, und darin geht es genau darum, wie dieses doppelte Narrativ letztlich all die lang anhaltenden Übereinkünfte zwischen Männern und Frauen aufbrechen kann. Denkt man die Logik zu Ende, dann funktioniert die Ehe nicht. Sie ist ein so faszinierendes bewegtes Spektakel. Ich bin alt genug, um in einem sehr feministischen historischen Augenblick, in den früher 80ern, eine junge Frau gewesen zu sein. Es war für mich frappierend zu beobachten, wie es seitdem immer weiter und weiter rückwärts ging, doch heute scheint es sich in gewisser Weise wieder vorwärts zu bewegen. Alles, was es dazu braucht, ist ein Donald Trump, und plötzlich sieht man das Trauma der Weiblichkeit und deren völlig beschädigtes Wesen.

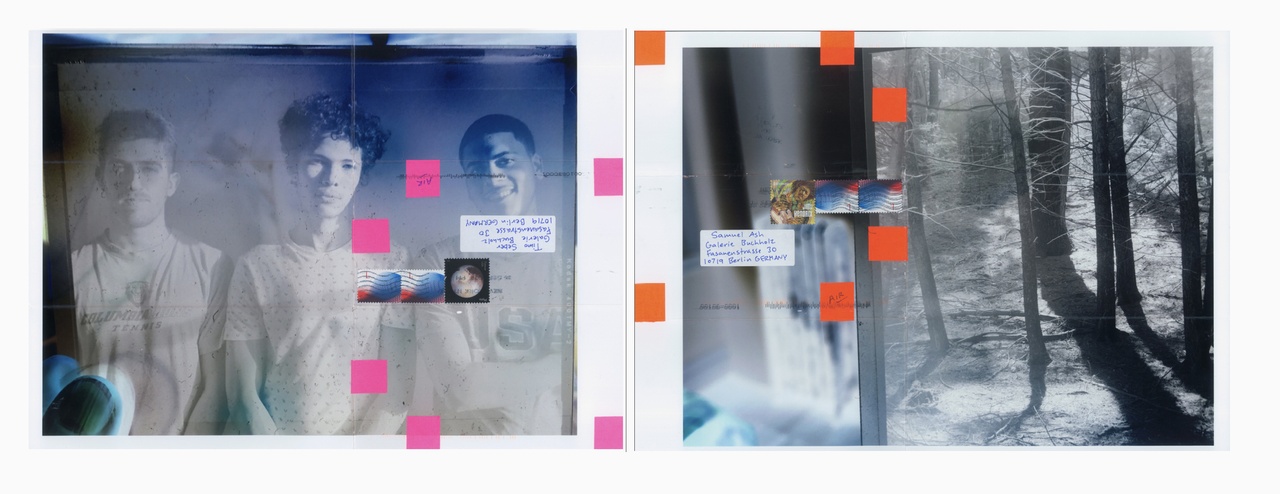

Moyra Davey, „Portrait / Landscape (diptych)“, 2017

TIMONEN: Ich finde es interessant, wie ein Schreiben, das autobiografisch erscheint – ob es das nun tatsächlich ist oder nicht –, in seinem scheinbaren „Verkennen der Fakten“ Feindseligkeit und Protest erregt, wie subjektiv die Darstellung auch immer sein mag. Meiner Erfahrung nach gibt es diesen Moment, in dem Leser*innen sich selbst auf den Text projizieren, sie die subjektive Darstellung einer Erfahrung von jemand anderem als Übergriff auf ihre eigene Realität wahrnehmen. Es gibt eine Art Konkurrenz zwischen den Wünschen der Autor*in und denen der Leser*in. Dieses Verhältnis erscheint mir interessant: Handelt es sich um Konkurrenz oder vielleicht um Synergie oder Reziprozität? Oder eine Art der Verhandlung? Entwirfst du ein Verhältnis zu deinem Publikum, wenn du schreibst? Und falls ja, welche Art Verhältnis?

CUSK: Das tue ich nicht, denn die einzige Macht, die man hat, liegt in der Sache, die man macht, in deren Konstruktion. Ich schätze, wenn du hörst, dass es so und so interpretiert wurde oder dass es dieses und jenes ausgelöst hat, dann ist das nur eine Auskunft darüber, was Sprache tut, und die Sprache gehört allen, man kann also niemanden ausschließen oder irgendjemanden davon abhalten, zu sagen, was er oder sie denkt. Mir ist völlig gleichgültig, ob die Leute nun meinen, meine Sachen seien autobiografisch oder nicht. Außer wahrscheinlich in dem einen Sinne, dass die Form der Memoiren meiner Erfahrung nach den Leser*innen erlaubt, dir die Schuld für deine eigene Erfahrung zu geben. Deine Erfahrung gilt nur für dich, niemand fühlt diese Dinge außer dir selbst, und du hast deinen Namen auf das Buch gesetzt, also bist du, Rachel, die einzige Person auf der Welt, die diese Dinge fühlt. Das scheint mir eine Schwäche der Form zu sein, dies wäre also ein Grund, warum man etwas nicht Autobiografie nennen sollte. Denn es ist deshalb problematisch, weil es genau das fortsetzt, was es abzubauen versucht.

Tatsache ist, dass mein Interesse dem Roman galt. Damit habe ich begonnen, als Schriftstellerin. Ich schätze, Kinder zu haben war für mich unter anderem deshalb wertvoll, weil es ein Ereignis ist, von dem man glauben könnte, dass eine Schriftstellerin damit von der Landkarte verschwinden würde, ich aber weiter unseren Lebensunterhalt verdienen musste. Ich musste weiterhin als Autorin tätig sein, und mir wurde klar, dass die Romanform nicht in der Lage war, meine Erfahrung aufzunehmen, meine Stimme, die ich zu dieser Zeit hatte. Meine Stimme konnte unmöglich durch den Roman sprechen, also dachte ich, dass die Memoiren der geeignete Ort seien, um etwas auf andere Weise sagen zu können. Es gibt diese Elemente der Erfahrung, die unterhalb des Romans sind oder einfach nicht in ihn hineinpassen. Er wurde für mich zu einer dysfunktionalen Form mit vielen Schwächen.

Was mich zu Outline führte, waren Gedanken wie diese: Wie kann ein Roman diese andere Realität aufnehmen oder Teile derselben, ohne dass die Schuld für sie der Quelle angelastet wird? Und das hat in der Tat einiges damit zu tun, wie die Menschen lesen, was mit einem passiert, wenn man liest. Als ich mit Outline fertig war, hatte ich vor allem einen Gedanken: Das Buch ist unlesbar. Ich betrachtete es und dachte in etwa: Ach … ich habe es für wirklich interessant gehalten, und ich hatte Spaß beim Schreiben, aber niemand wird je in der Lage sein, es zu lesen. Die Leser*innen müssen diese Sprünge machen, doch in diesem Sprung, der im Wesentlichen aus Stille besteht, scheint ein unausgesprochener Teil des Buches zu liegen. Etwas an dieser aktiven Tätigkeit der Lesenden und des passiven Schweigens des Buches rückt die Verantwortung für den Text an den richtigen Ort.

Es besteht das Bedürfnis, das, was über dich bestimmt, zu beschuldigen und zu verleugnen, und das ist etwas völlig Grundlegendes, das Menschen tun, wenn sie lügen, weil sie unbedingt Teile ihrer eigenen Persönlichkeit zurückweisen wollen. Und damit scheint mir der Prozess des Lesens durchsetzt zu sein. Man sollte hoffen dürfen, dass ein Buch das überwinden kann.

Maria Lassnig, „Die Lebensqualität“, 2001

TIMONEN: Ich habe ein anderes Interview mit dir gelesen, in dem du sagst, dass du dich für dich selbst nicht als Thema (subject) interessierst, sondern als Gegenstand (object), und ich habe mich gefragt, auf welche Weise du dich selbst als Gegenstand siehst. Als Gegenstand, den du selbst beobachten kannst, oder als Gegenstand, den du der Außenwelt präsentierst?

CUSK: Ich interessiere mich für Beispielhaftes. Ich interessiere mich nicht für meine eigene Erfahrung, solange ich die Einzige bin, die diese Erfahrung gemacht hat. Alles, was an mir ungewöhnlich oder besonders ist, interessiert mich überhaupt nicht. Für mich geht es immer darum, einen gemeinsamen Zusammenhang mit anderen Menschen zu finden, aus dem diese etwas erkennen können; dass ich etwas aus meiner eigenen Erfahrung heraus sagen kann, in dem sich andere wiedererkennen können. Und genau das tun alle Schriftsteller*innen. Die ganze Debatte über die Verwendung eigener Erfahrungen erscheint mir lächerlich. Wir müssen nur deshalb darüber reden, weil Schriftsteller*innen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich diesem verrückten Hollywood-Plot-Kram verschrieben haben und weil dies plötzlich die Vorstellung prägte, wie ein Roman zu sein habe, dass er Drehungen und Wendungen und einen Plot aufweisen müsse. Und dass nichts davon irgendetwas mit einem selbst zu tun hätte, nicht auf gelebter Erfahrung gründete. Das ist natürlich eine völlig lächerliche Vorstellung. Und damit komme ich zu meiner aktuellen Blockade, die in der plötzlichen Unsicherheit darüber besteht, ob irgendetwas von meiner Erfahrung oder von mir als Gegenstand für irgendjemanden nützlich sein kann, was wiederum mit der Lebensphase zu tun hat, in die ich jetzt eintrete. In gewisser Weise ist das auch interessant: dass es nichts zu sagen gibt.

TIMONEN: Zusätzlich zu einer Art von objektivem Ton der Trilogie – oder einem Loslösen von der Quelle – ereignet sich dort auch eine Art von Spiegelung. Faye hat keine Stimme, weil sie eigentlich nichts sagt, und die Menschen, denen sie begegnet, die diese Monologe halten, scheinen ebenso wenig über eine eigene Stimme zu verfügen, weil sie in dieser ziemlich uniformen Sprache konstruiert sind; man könnte sie als Projektionsflächen betrachten. Diese geteilte Stimmlosigkeit hat etwas Merkwürdiges an sich, weil sie wiederum auch nicht gleichwertig ist, da zwischen Faye und den anderen Figuren Machtbeziehungen bestehen, und dies brachte mich auf den Gedanken, dass sie gewissermaßen unter Fayes Innerlichkeit gefasst sind, dass sie in gewissem Maße auch von ihr dominiert werden.

CUSK: Letztlich tue ich alles nur für mich selbst. Es ist das Ende der Allwissenheit, das Ende der Behauptung, dass Allwissenheit möglich wäre. Es kann keine Objektivität geben, es kann nur, bis zum Extrem, andere Menschen geben, die durch die eigene Wahrnehmung existieren. Man bemerkt bestimmte Dinge, die sie sagen, und andere nicht, und diese Dinge sind in Wirklichkeit Reflexionen deiner selbst. Damit komme ich also gewissermaßen ans Ende des konventionellen Romans. Du meinst, dass diese Menschen das Gleiche sagen, was bereits mehrmals behauptet wurde, und ich verstehe auch sehr gut, warum. Es wäre ermüdend, wenn jede auftauchende Figur sich voll und ganz darstellen würde. Damit wäre man wieder bei einem Dickens-Roman, wo eine Figur verwendet wird und man ihr dienen und sich für sie interessieren müsste. Wenn man einen Roman liest, dann muss er einen einheitlichen Ton haben: Das ist die Prosa. Meine ganze Aufgabe besteht darin, die Prosa zu nehmen und sie in die Figuren zu legen.

TIMONEN: In Outline gibt es eine Figur namens Elena, die ihre Beziehungen mit Männern durch eine Form der entschiedenen Offenheit zu führen versucht, als Möglichkeit, sich durch eine Art von Präventivschlag vor Betrug zu schützen. Ich fand diese Figur todkomisch und habe mich wirklich mit ihr identifiziert. Sie erschien mir auch sehr dominant, in mancher Weise hatte ich den Eindruck, dass sie damit beschäftigt war, das Narrativ zu kontrollieren, was einen Widerhall fand in diesem Dysfunktionalen, das oft mein eigenes Schreiben motiviert. Haben diese Eigenschaften Elenas eine bestimmte Bedeutung für dich?

CUSK: In diesem Kapitel, das ein sehr „weibliches“ Kapitel ist, geht es genau um den Versuch, das Narrativ zu kontrollieren, von dem die Erzählerin glaubt oder hofft, darüber hinausgelangt zu sein. Es gibt ein eindeutiges Gefühl, dass diese Zeit im Leben oder diese Phase des Lebens vergangen ist. Die andere Figur in diesem Kapitel ist die Dichterin − das genaue Gegenteil von ihr −, die die Dinge einfach geschehen lässt. Ich wollte unbedingt, dass diese Ideen Teil der Konversation des Buches werden.

TIMONEN: Was bei deinen Figuren auffällt, ist die Abwesenheit des Bewusstseins oder des Gefühls, erwidern zu müssen. Die Monologe scheinen leicht aggressiv, und ich habe mich gefragt, ob du dezidiert versucht hast, diese Figuren mit Blick auf Transgression oder Aggression zu schreiben.

CUSK: Manchmal vermutlich, und in Kudos wird es gegen Ende hin beinahe humoristisch. Ich glaube aber nicht, dass ich etwas über diese Menschen, die immerzu über sich selbst reden, gesagt habe, daran bin ich nicht interessiert. Für mich ist dieser Monolog das Schreiben, und das ist es, was jede Person hat. Einen Roman zu schreiben ist etwas sehr Eigentümliches, dieses andere Schreiben aber ist jedem Einzelnen zu eigen. Genau das tun sie. Man kann das Schreiben eines Romans als Akt der Aggression verstehen, es unterscheidet sich aber nicht davon. Im Wesentlichen bedeutet es: Hier ist meine Stimme.

TIMONEN: Was uns zur Psychoanalyse zurückführt.

CUSK: Ja, genau das wird von der Psychoanalyse begriffen: die heilige Besessenheit jedes Menschen von einer Geschichte. Seine Geschichte, seine Darstellung, seine Stimme.

Übersetzung: Robert Schlicht