Wenn dir das Spiegelbild nicht gefällt – guck nicht in den Spiegel. Mir ist es egal.

Angesichts der Verbreitung von Kommentaren nach dem Muster von „das Persönliche ist politisch“ auf Social-Media-Plattformen und in anderen Bereichen alltäglicher Sprach- und Schriftkultur ist offensichtlich, dass der affektiv aufgeladenen Stimme (dem Modus des privaten Bekenntnisses) allgemein erhebliche Bedeutung zugesprochen wird. Ignoriert wird dabei, dass sich Selbst und Selbstveröffentlichung (Person und Persona) nicht notwendigerweise entsprechen.

Die New Yorker Autorin Ada O’Higgins erörtert im Folgenden diese Unterscheidung innerhalb verschiedener Register von Innerlichkeit und Begehren, indem sie Scham und Zweifel als affektive Distanzfiguren in ihre poetische Gegenüberstellung von subjektiver und objektiver Kritik miteinbezieht.

Wo steht die Kritik im Augenblick; findet sie einen Platz innerhalb der kulturellen Produktion? Institutionen der Vergangenheit wurden ausgehöhlt, doch existieren sie weiterhin auf vielfache traurige, unsichtbare Weise. Das spezifische diskursive Denken, das sich auf die Kunstinstitutionen stützte und zugleich zu ihrer Kritik diente, ist verschwunden. Es wurde durch einen gesichtslosen Mob ersetzt, eine Cloud von Ansichten, einen Rausch von Likes. Kritik ist jetzt ein Gefühl, eine frei liegende Wunde, die instinktiv auf das reagiert, womit sie konfrontiert wird. Es besteht keine Notwendigkeit, sich an der Farce der Objektivität zu beteiligen. Kein Wissen ohne Wissenden und kein Wissender, der nicht fühlte.

Objektive Kritik ist selbst zum poetischen Gegenstand geworden, den man verwundert in den Händen hält und umklammert, wenn man sich allein fühlt. Gefühl hingegen ist jetzt ein vermeintlich glaubhafter Modus der Kritikalität. Das Hirngespinst einer objektiven Kritik, des Rationalismus, verdanken wir größtenteils männlichen Intellektuellen, sei es Sokrates’ skeptischem Denken oder der Politik der Aufklärungsratio. Unmittelbarkeit, Sensibilität, Zorn, Verletzlichkeit, Hysterie: Diese Modi der Kontemplation und Reaktion auf die Kultur werden traditionell mit weiblichen Denkformen in Zusammenhang gebracht. Vernünftige, kulturelle Kritik und Analyse wurden einst nur Männern zugetraut. Einen gefühlsbasierten Typus kulturellen Kommentars zu schaffen und wertzuschätzen, lässt sich daher als ein feministischer Gestus auffassen, der nach neuen Wegen der Interaktion mit dem unablässig und hysterisch produzierten und geteilten Content-Flow sucht. Das stereotype Bild einer beim Anblick von Blut kreischenden und in Ohnmacht fallenden Frau kommt in den Sinn.

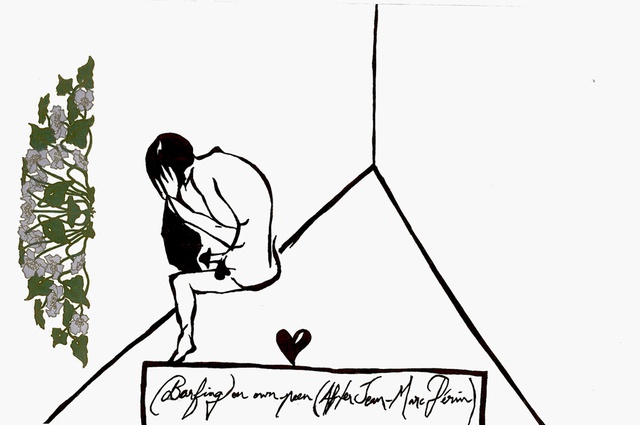

Es lohnt nicht, sich hinter den pseudosachlichen, eichengetäfelten Wänden patriarchaler Traditionen akademischer Kritik zu verstecken, wenn das Unpersönliche seine Bedeutung eingebüßt hat, wenn jeder deiner Clicks öffentlich ist. Möglich, dass du, wenn du aufwachst und dein Smartphone checkst, angewidert bist und den plötzlichen Drang verspürst, auf deinen Schwanz zu kotzen – eine Idee, die der in Guelph, Ontario, lebende Künstler Jean-Marc Perin entwickelte: Du bist so sehr von Scham und Ekel vor der Welt und mehr noch vor dir selbst erfüllt, dass du den Impuls verspürst, auf die elendig leeren Signifikanten deiner Identität zu erbrechen (hier ein Phallus, der ungeachtet von Genderidentitäten für das stehen kann, was nie an die eigenen Versprechungen, nur an das eigene Scheitern heranreicht). Jeder kann einen Würgereiz bekommen angesichts des flüchtigen Gefühls der Selbstentfremdung, das ein Blick in den Spiegel verursacht. Das Internet ist ein von Tausenden von Leuten besetztes Badezimmer, in dem jeder in jedermanns Intimität gestoßen wird. Wir versinken in einem Treibsand von Bildern und bleiben zugleich an Worte gebunden, an Sprachstrukturen, die nicht so leicht manipulierbar sind wie die Strukturen des Bildes. Wir machen Gebrauch von visuellen Codes als Sprache, doch genügt das nicht; während all dieser Zeit sind Worte im Schatten der Bilder gediehen und haben eine neue Existenz angenommen. Nach Queen Madonna dachten wir, es könne keine Grenzen mehr geben, keine Tabus. Aber jedes Wort birgt eine Falle – eine, die nicht von oder für uns geschaffen, sondern uns beigebracht wurde. Dringlicher als das Recht, gesehen zu werden, ist das Recht, verborgen zu sein, sich zu verstellen, Geheimnisse zu haben – inkonsistent zu sein, so viel mehr als ein flaches verpixeltes Bild. Im Schatten gibt es Dinge, die im Leuchten deines Smartphones nicht sichtbar sind.

Ada O'Higgins, „Screaming at past fears", 2016

Ada O'Higgins, „Screaming at past fears", 2016

Je mehr du von dir selbst preisgibst, desto gieriger wird dein Publikum. Doch da ist immer noch ein Intimbereich. Sie wissen vielleicht, wie du nackt aussiehst, in einer bestimmten Pose, auf bestimmte Weise ausgeleuchtet, aber sie wissen nicht, wie es sich da oben in deiner Muschi anfühlt. Wie dunkel es tatsächlich ist.

Imagines maiorum ist in der römischen Tradition die Anfertigung von Totenmasken zum Gedenken an Vorfahren, die ein hohes öffentliches Amt erlangten. Das Wort Imago bezeichnet auch das Endstadium eines Insekts – den Punkt, an dem es nach dem Larvenstadium seine Verhüllung abwirft, um schließlich das wahre Aussehen seiner Spezies zu verkörpern. Jedes Bild ist eine Mahnung an einen Tod. Aber es ist auch ein Übergang zum Erwachsenenalter – ein Abwerfen der diffusen Launen der Kindheit zugunsten der Ernsthaftigkeit statischer Repräsentation. Einst dienten Bilder dazu, sich der Verstorbenen zu erinnern, neben dem Bett in vergoldetem Rahmen, über den Schlaf der Lebenden wachend. Doch sind Bilder nicht mehr länger stabil; sie „erinnern“ nicht mehr, sondern agieren stattdessen als fließendes Kommunikationsmedium. Fotografien, einst still, sprechen nun ununterbrochen: ein neues Chaos aus Bildern, Worten und Symbolen, geremixt für den jeweiligen individuellen Zweck und doch eine universelle Qualität enthaltend (ersichtlich zum Beispiel durch die weite Verbreitung des Meme-Humors). Heute sind die Momente am denkwürdigsten, die der Fotografie entgangen sind, die durch das Fehlen einer ihnen aufgebürdeten Dokumentation geweiht sind.

Als sich die Prinzessin und ihr Geliebter in der mittelalterlichen Erzählung „La Châtelaine de Vergy“ nach langer Zeit des Schweigens ihre Leidenschaft gestehen, werden sie verdammt und schließlich entdeckt und getötet. Derrida schlussfolgerte, dass jedes Mal, wenn man sein Begehren offenbart, man es zum Tode verurteilt. Das ist das bittere Schuldgefühl, das sich ergibt, wenn man seine intimen Gedanken freimütig in das hineinsickern lässt, was man online sagt, macht, vorschlägt. Zu viel von sich preiszugeben, erzeugt jedoch ein Gefühl der Erleichterung. In diesem kranken Prozess der Gegen-Scham können Leute dich nicht aufgrund dessen verurteilen, was du ihnen mit deinem eigenen aufgerissenen Mund preisgegeben hast. Vielleicht möchtest du keinen Smalltalk führen und sagst stattdessen zu viel, oder vielleicht postest du etwas, das allzu real ist. Du kommst nach Hause, und da ist sie, die Reue, das Bedürfnis, auf deinen eigenen Schwanz zu kotzen. Weil du ihnen so viel gabst, gratis, umsonst. Und je mehr du deine Geheimnisse offen preisgibst, desto weniger, das weißt du, wird es dir möglich sein, abzuspritzen – weil diese Dinge in dir umso weniger tabuisiert sind. Indem du deine Privatsphäre aufs Spiel setzt, setzt du auch – oder auch nicht – deine Fähigkeit aufs Spiel, Freude zu spüren, die Ekstase derjenigen zu erleben, die Geheimnisse bewahren.

Übersetzung: Sonja Holtz

Anmerkungen

| [1] | Ada O'Higgins, „Barfing on own peen (After Jean-Marc Périn)", 2016 |