Überblendungsverhältnisse Sabeth Buchmann über Ellen Cantor im Künstlerhaus Stuttgart

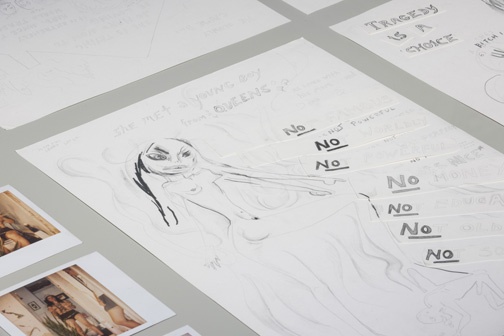

Ein geradezu idealer Zeitpunkt für eine umfassende Ausstellung mit Werken der US-amerikanischen, 2013 im Alter von 52 Jahren verstorbenen Ellen Cantor: Ihre im Frühjahr und Sommer von der Kuratorin Fatima Hellberg und dem Kurator Jamie Stevens, Erstere seit 2015 Leiterin des Künstlerhauses Stuttgart, mit meines Erachtens gelungenem Vermittlungsanspruch gezeigten Werke rühren auf geradezu frappierende Weise an das heutige, von Autoritarismus gefärbte politische Klima. [2] Cantors höchst repertoirereiches Werk war zuletzt in ihrer bis dato einzigen Überblicksausstellung im deutschsprachigen Raum, „My Perversion is the Belief in True Love“, 1999 in der Kunsthalle Wien [3] , zu sehen. In ihren Arbeiten, die Videos, Zeichnungen, Malerei und Fotografien umfassen, sind es die Erfahrungsweisen sozialer und institutioneller, hierbei vor allem sexistischer Gewalt, die ihre Bildsprache begründen. Der tagebuchartige Gestus der mal von (scheinbar) leichter Hand angefertigten, mal aufwendig collagierten Zeichnungen lässt sich – wie in „Circus Lives from Hell“ (2005), einer Serie von 80 zu Storyboards zusammengefügten und auf den Tischdisplays mit Polaroids kombinierten Blättern – als programmatischer Ausdruck eines „ästhetisch-existenziellen Selbstverhältnisses“ (Foucault) lesen.

Dabei ist es stets das latente oder offensive Ins-Spiel-Bringen der eigenen Künstlerpersona, das Distanz zwischen der Ich-Perspektive und den Darstellungsinhalten schafft. Gestisch-expressive, gelegentlich an Comic- und Kinderzeichnungen erinnernde Figuren, Gekritzel und Muster werden mit Notizen und scriptartigen Satzfragmenten kombiniert, die schablonenhaft, ausgeschnitten und aufgeklebt, zu emblemhaften Begriffen und Satzfragmenten angeordnet werden. Sie ähneln dabei sequenziellen Filmbildern. Hier zeigt sich bereits, was auch in ihren zu Tableaus gefügten Polaroids von Stills oder in den gelegentlich an Kader erinnernden Rändern und Rahmungen auftaucht: Kein Detail, das die Bedingung seiner medialen Reproduziertheit und seines kulturellen Framings ausblenden würde. Skizzenhafte Aneignung codifizierter, so mit Text kombinierter Zeichenstile (z.B. Artaud) wird vielmehr programmatisch überblendet mit filmstillhaften Polaroids und fragmenthaften Verweisen auf historische Ereignisse.

Ein vergleichbares Verfahren weist auch Cantors in den letzten acht Jahren ihres Lebens produzierter und nach ihrem Tod von befreundeten Künstlern und Künstlerinnen fertiggestellter Langfilm „Pinochet Porn“ auf. Hier ist es die Verknüpfung von persönlichem und politischem Schicksal – so der Kindheit einer ihrer Freundinnen unter dem chilenischen Militärregime. Ihre Collagen erinnern dabei an jene neonarrative, zwischen visuell und performativ oszillierende Kunstpraxis, die die (heteronormative) Disziplinierung des Lebens und des Körpers zu ihrem Sujet erhoben hat, und damit auch an das im New York der 1970er Jahre populäre „New Psychodrama“ [4] – ähnlich den Arbeiten von Julia Heyward und Mike Kelley, ähnlich aber auch der feministisch-queeren Kunst- und Filmpraxis Angers, Schneemanns, Smiths, Warhols, wobei man sich vor allem an „Agrippina é Roma-Manhattan“ (1972) des brasilianischen Künstlers Hélio Oiticica erinnert fühlen könnte. Denn auch hierin, wie in „Pinochet Porn“, ist es das von politischen Traumata geprägte Überleben in New York als einer Stadt, die wie keine andere vom Nimbus einer kreativen, zumeist aus rich kids bestehenden Boheme zehrt; so sind es deren Abziehbilder (der scheiternde Rockstar, die an Edie Sedgwick erinnernde Künstlermuse etc.), die Cantor als ästhetisch-existenzielle Selbstverhältnisse mit ebenso zärtlichem wie gnadenlosem Blick auf die Dialektik zwischen sozialem Behauptungsdrang und psycho-sexueller (Selbst-)Ausbeutung bedenkt. Programmatisch ist dabei die gegen Ende des Films gestellte Frage, ob „das Tragische eine Entscheidung [sei]“ [5] . Jene, die Tragödie kennzeichnende Entscheidung, die, obwohl vom Schicksal vorbestimmt, gleichwohl immer wieder neu zu treffen und in allen (tödlichen) Konsequenzen auszutragen ist, bildet, gleichsam in Mythen, Märchen und narrativen Mustern verankert, Cantors Bindeglied zwischen dem Persönlich-Autobiografischen und dem Kollektiv-Historischen.

Ellen Cantor, „Pinochet Porn“, 2008-2016, Filmstill

Ellen Cantor, „Pinochet Porn“, 2008-2016, Filmstill

Die pornografisch codierte (Selbst-)Unterwerfung unter die brutalen Fantasien machtbesessener Männer erfahren Cantors Protagonistinnen in „Pinochet Porn“ als libidinösen Affekt und als ein der (weiblichen) Subjektivierung innewohnendes Dispositiv. Cantor gestaltet ihre (weiblichen) Figuren, genau wie in früheren Filmen und so auch in ihrem Video „Remember Me“ (1999), nach den Bedingungen, die sie in der von visueller Gewalt zeugenden Bildern den (Massen-)Medien vorfindet. So offenbaren Bruce Connor-hafte Found-Footage-Filme wie „Within Heaven and Hell“ (1996) ihr Interesse an den Schnittstellen medialer Archetypen und (den eigenen) psycho-emotionalen Subjektivierungsmustern. Als eine Verflechtung von bio- und filmografischer Referenz kann angesichts des Geburtsjahrs der Künstlerin ihre Montage aus „The Texas Chainsaw Massacre“ (1974) von Tobe Hooper mit Robert Wises knapp zehn Jahre zuvor herausgekommener Musicalverfilmung „The Sound of Music“ gelesen werden: Während Letzterer das Familienglück der Trapps während der Nazizeit verklärt, werden im Kettensägenmassaker US-amerikanische Kleinfamilien auf eine sich tief in das kollektive Bewusstsein eingebrannt habende Weise filetiert. [6] Das von der Künstlerin stammende Voice-over kommentiert die formal dissonante Montage nicht, sondern transformiert sie in ein drittes, zwischen Melo- und Psychodrama oszillierendes Genre, das von dem schmerzhaften Ende einer Liebe und – wie in „Pinochet Porn“ – der Selbstzerstörung durch erotische Hingabe handelt.

Hier, wie in ihren anderen Arbeiten, ist es das Doppelmotiv der (über-)individuellen Entscheidung, das die „Tragödie“ zu einer buchstäblichen Schnittstelle intimer und öffentlicher Artikulation macht. Diese tritt in „Within Heaven and Hell“ in den Abständen zwischen Found Footage und den Schwarzblenden zutage – ein Kunstgriff, der uns förmlich in die montierten Bilder hineinschauen lässt und dabei unseren Blick an den Schnittkanten zerreibt. Eine vergleichbare Operation ist in jenen Zeichnungen zu erkennen, die an Filmkader oder Diaframes erinnernde Ränder aufweisen. Genau dies ist es, was die (auto-)biografische Handschrift nie ohne jene Medialität denken lässt, die gleichsam den (re)source code ihrer Darstellungsformate bildet. So sehr also die Künstlerin „ihre“ Inhalte aus persönlicher Entscheidung motiviert [7], so sehr stellen sich ihre Arbeiten als Entscheidung für die von ihr appropriierten Motive und Genres dar.

Die mit magischem Grusel aufgeladenen Motive brechen sich in den großformatigen Tableaus in zart-pastelligen Gestaltungselementen und affektgeladenen Begriffen wie etwa „Panic“ und „Chaos“. Den dunklen Seelenzuständen („Death Skull“, 2008) steht die dekorative Heiterkeit floraler Tapeten-Allover aus kitschig anmutenden Fruchtbarkeits- und Potenzsymbolen („Within a Budding Grove“, ebenfalls 2008) gegenüber. Aus solchen Motiven spricht keine Position der kritischen Erhabenheit über (de-)konstruierte Medienbilder, sondern affektive Bindung an jene visuellen Trigger, der sie sich offensiv bedient und die sie in ihre institutionsanalytische Erkundung der eigenen Verflochtenheit mit verinnerlichten Gewaltverhältnissen einbezieht. Doch in dem Maße, in dem ihre Künstlerpersona immer auch als deren Produkt erscheint, hält auch das zugleich Überschwängliche und Rigorose ihrer Bild- und Textsprache überraschende Brüche und Wendungen bereit, die sich kaum für einsinnige Subjektivitätszuschreibungen eignen.

Die in Cantors hastigem Voice-over zum Ausdruck kommende Ambiguität ist nur ein Indiz für ihren entschiedenen Verzicht auf selbstvergewissernde (Meta-)Reflexion. Vielmehr scheint das Vermischen von Dokumenten ihrer eigenen Kindheit und jenen ihrer Freunde und Freundinnen zu (semi-)fiktiven biografischen Narrationen von der Suche nach kommunizier- und somit teilbaren Erfahrungs- und Gefühlsmustern geleitet. Damit steht Cantor im Kontext jener Künstler/innen, die sich angesichts von 9/11 einer auf Angst, Ressentiment und Sicherheitswahn basierenden Politik des Westens und damit der Bedeutung von Affekten und ihrer Steuerung bewusst wurden. [8] Wenn daher zu Beginn von „Pinochet Porn“ die Darsteller/innen in sexualisierte Ornamente organloser Körper transformiert werden, so könnte dies als Plädoyer für eine transindividuelle Neuverknüpfung von Subjekten und Affekten verstanden werden. Doch das mit slackerhaft-immersiver Kamera beschworene Kollektivglück währt nicht lange – ein schicksalhafter Brief wird einen der sexberauschten Ashram-Brüder daran erinnern, dass er das grausame Erbe seines Diktatorenvaters antreten muss. Die ungelöste Frage, ob das Tragische eine Entscheidung sei, kontaminiert alles – auch den (scheinbar) postödipalen Postfamiliarismus, den Cantor auf lustvoll anmutende Weise in und mit ihrer Arbeit evoziert.

„Ellen Cantor“, Künstlerhaus Stuttgart, 2016, Ausstellungsansicht

„Ellen Cantor“, Künstlerhaus Stuttgart, 2016, Ausstellungsansicht

Im Unterschied zum Antisubjektivismus konzeptueller Werkformen, aber auch im Unterschied zu deren identitätspolitischer Umdeutung durch YBA-Künstler/innen wie Tracey Emin (ein Vergleich, der angesichts von Cantors häufigen Londonaufenthalten naheliegt) kennzeichnet ihre „Handschrift“ eine Brechung des (Auto-)Biografischen durch archetypische Charaktere und Narrative, so in Gestalt von Märchen-, Zeichentrick- und Clownsfiguren sowie Barbies und anderen Spielzeugpuppen. Betrachtet als Figuren, die das kindliche Seelenleben auf nachhaltige Weise prägen, avancieren sie, wie in „Pinochet Porn“, zu Spiegeln jenes infantilen Stadiums, in dem Cantor den Urgrund heteronormativer (Selbst-)Unterwerfung verortet: So erscheint der chilenische Diktator aus der Perspektive von fünf Kindern, die nach dessen gewaltsamer, mit historischen Filmaufnahmen dokumentierter Machtübernahme am 11. September 1973 aufwachsen – ein Datum, das Cantor mit Montagen von 9/11 und damit dem Tag assoziiert, der den Beginn der bis heute unausgesetzten Militarisierung der Politik mit sich bringen sollte.

Die Montage aus Zeichnungen, historischem Dokumentarmaterial und Spielszenen kreist dabei um die Komplizenschaft von Macht und Unterwerfung, beispielhaft dargestellt von Paloma (wer denkt hier nicht an Picasso?) und Pipa, den fiktiven eineiigen, im Abstand von einem Jahr geborenen Zwillingstöchtern Pinochets, die denselben Mann heiraten und zwei Facetten patriarchaler Libido repräsentieren: die eine hübsch und (inzestuös) vergöttert, die andere die mit der gedemütigten Ehefrau identifizierte Tochter. Das ödipale Dreieck erscheint hier gleichermaßen als Buñuel-hafter Ausdruck pervertierter Klassenverhältnisse und als Macht- und Abhängigkeitsmuster, von dem auch die queere Subkultur (Stichwort Factory) nicht verschont bleiben sollte. Während die von der Galeristin Lia Gangitano [9] gespielten Zwillingsschwestern zwischen konsumfreudiger Kindfrau, liebevoller Mutter und hippem It-Girl à la Edie Sedgwick changieren, taucht Cantor in wechselnden Stereotypen wie dem des pornografiegerecht missbrauchten Dienstmädchens, des traurigen Clowns und der glamourösen Underground-Queen auf. Die Weise, in der „Pinochet Porn“ politische Realtragödie mit der zwischen Exzess und Absturz schwankenden Boheme überblendet, lässt zugleich eine Vorliebe für „postmoderne Allegorien“ (Craig Owens) erkennen: So ist es das in der Doppelfigur der Zwillingsschwestern aufscheinende Paradox der zugleich identen und differenten Kopie, die Begehren und Identifikation als ein prinzipiell serielles und zugleich verschiebbares Unterwerfungsverhältnis denken lässt. Neben einer Vielzahl bekannter Rock- und Popstücke sind es die nostalgisch anmutenden Folksongs des nur wenige Tage nach Pinochets Machtübernahme ermordeten Sängers und Regisseurs Víctor Jara, die an die gesellschaftlichen Ursachen von Unterdrückung gemahnen.

Insofern „Pinochet Porn“ in Kombination mit „Circus Lives from Hell“ im Zentrum der Ausstellung steht, war es das in meinen Augen überzeugend realisierte Anliegen von Kuratorin und Kurator, vor allem die medienreflexive und kollaborative Arbeitsweise Cantors und somit weniger das Autobiografische zu betonen. Dies manifestierte sich auch auf der Ebene der Präsentation: Tischreihen wechselten mit linear aufgereihten Stellwänden und halboffenen, intimen Räumen, die der in jeder einzelnen Geste Cantors sichtbaren Entscheidung gerecht wurden, Kunst auf eine Weise zu praktizieren, die ihrem (vermeintlichen) Schicksal identischer Selbstreproduktion alternative und solidarische Möglichkeiten entgegenhält, das eigene „Leben auszufüllen“. [10]

„Ellen Cantor“, Künstlerhaus Stuttgart, 2. April bis 31. Juli 2016.

Anmerkungen

| [1] | Ellen Cantor, „Pinochet Porn“, 2008-2016, Filmstill |

| [2] | Die von Fatima Hellberg und Jamie Stevens herausgegebene Publikation „Pinochet Porn“, Künstlerhaus Stuttgart/CCA Wattis Institute/Sternberg Press, erscheint im Frühjahr 2017, mit Beiträgen von Jonathan Berger/Dodie Bellamy/Ellen Cantor/John Cussans/Lia Gangitano/Joseph Grigely. |

| [3] | Im gleichen Jahr fand auch eine Ausstellung im Salzburger Kunstverein statt. |

| [4] | Siehe Jay Sanders/J. Hoberman (Hg.), Rituals of Rented Island. Object Theater, Loft Performance, and the New Psychodrama – Manhattan 1970–1980, Ausst.-Kat., Whitney Museum of American Art, New York, Yale University Press, New Haven/London, 2013. |

| [5] | Siehe die ausstellungsbegleitende Broschüre „Ellen Cantor. 02.04.–31.07.2016“, Künstlerhaus Stuttgart. |

| [6] | Informationen hierzu ebd., S. 10. |

| [7] | Ebd., S. 21. |

| [8] | Zu denken wäre hier beispielhaft an Yvonne Rainers 2006 erschienene Biografie „Feelings are Facts“. |

| [9] | Sie gehört der Gruppe von Freunden und Freundinnen Cantors an, die ihren Film fertiggestellt haben. |

| [10] | Frei nach Ellen Cantors Produktionsnotizen; siehe ausstellungsbegleitende Broschüre, a. a. O., S. 21. |