DEN KANON DEKOLONISIEREN?

Victor Meirelles, „Primeira Missa no Brasil“ (First Mass in Brazil / Erste Messe in Brasilien), 1859–61

Ich bin Kunsthistoriker und spezialisiert auf brasilianische Kunst und brasilianisches Design von circa 1800 bis 1950, ein Themengebiet, das auch nach über zwei Jahrzehnten des akademischen Outputs in World Art Studies und globaler Kunstgeschichte immer noch randständig ist. Von meiner obskuren Ecke des Feldes aus gesehen, ist der Kanon so respekteinflößend und unangreifbar wie eh und je. Jeder Versuch, Museumsdirektor*innen in Europa oder den Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, jene Kunst auszustellen, die ich erforsche, ist dazu verurteilt, mit einem amüsierten Lächeln quittiert zu werden. Bücher in englischer, französischer oder deutscher Sprache gibt es zu diesem Thema nur wenige. Ich hatte das Glück, voriges Jahr eines davon zu veröffentlichen – bei Cambridge University Press, immerhin –, doch es erschien dort bezeichnenderweise nicht als kunsthistorischer Band, sondern in der Afro-Lateinamerikanischen Schriftenreihe. [1]

Kunst, die in Lateinamerika entsteht, wird als Kunst selten ernst genommen und insbesondere nicht als Teil einer gemeinsamen Kunstgeschichte erforscht. Sie ist nicht einfach die Kultur des „Anderen“, so wie Afrika und Asien in der europäischen Vorstellung „anders“ sind, sondern sie ist Ausdruck einer Schwellenidentität – täuschend vertraut und doch ein verstörendes Zwischending, das im Unklaren bleibt. Die Mainstream-Kunstgeschichte hat der lateinamerikanischen Kunst traditionell wenig Raum gegeben. [2] Die Werke selbst bleiben oft ungesehen, und wenn sie betrachtet werden, interpretiert man sie meistens reflexhaft als Ableger oder Beiwerk ihrer nordatlantischen Gegenstücke. Oder sie werden als Nativismus abgeschrieben. Eine bedeutende Ausnahme von dieser historiografischen Regel ist die Zeit seit dem Kalten Krieg. Der Beitrag Lateinamerikas zur Konkreten Kunst und zum Neokonkretismus, aber auch zur konzeptuellen Kunst sowie zu Installation und Performance Art wird allgemein anerkannt. Eine weitere Ausnahme ist, in geringerem Maße, der mexikanische Muralismus, den Kunsthistoriker*innen üblicherweise für wichtig halten, obwohl dabei seine Originalität und sein Einfluss häufig unterschätzt werden.

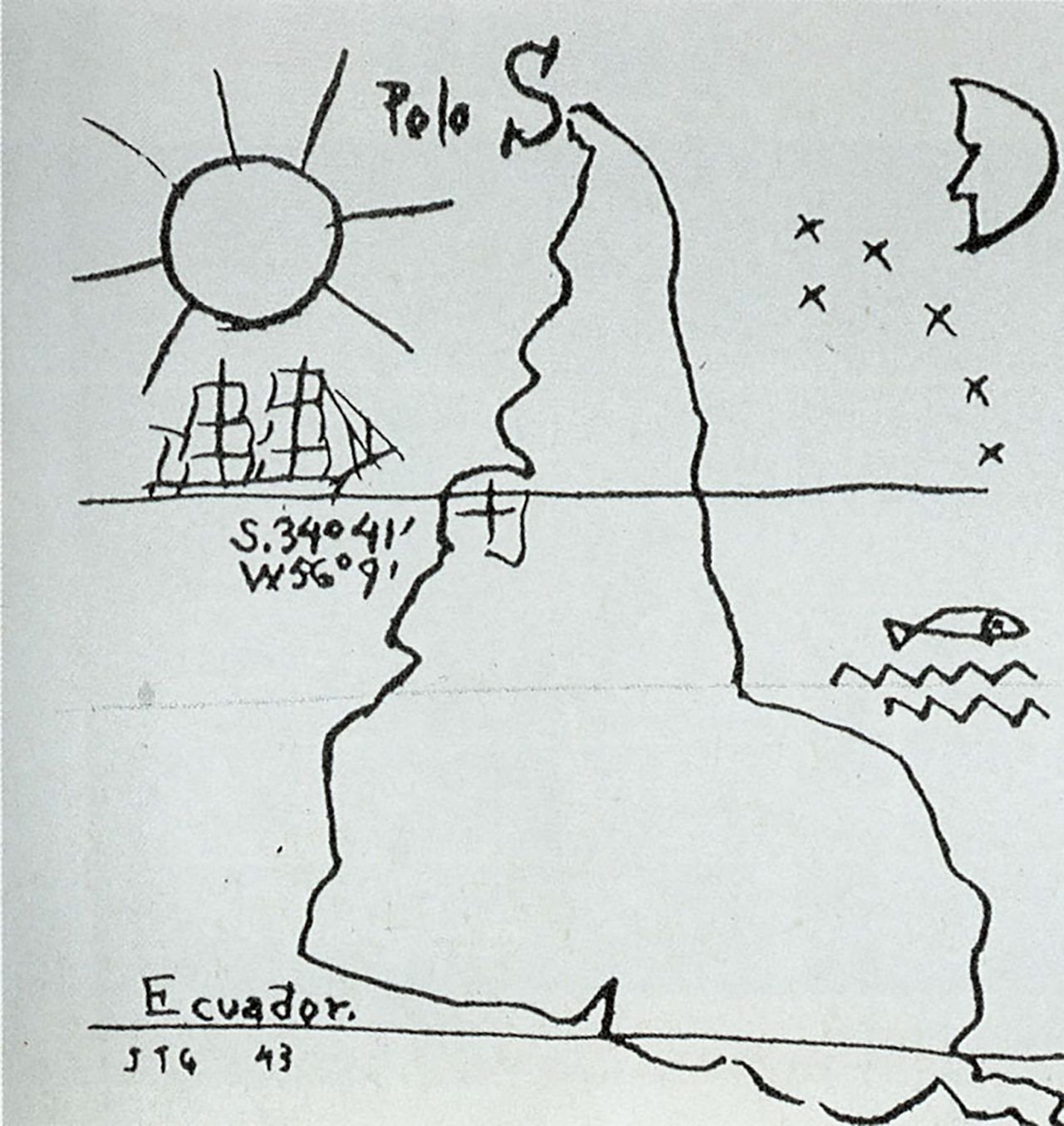

Joaquín Torres-García, „América Invertida“ (Inverted America / Umgedrehtes Amerika), 1943

Über die Assimilation der zeitgenössischen lateinamerikanischen Kunst an den globalen Kanon nachzudenken, ist lohnenswert. Wie diese Inklusion ablief und zur wachsenden Bekanntheit lateinamerikanischer Kunst führte, ist bemerkenswert: als eine dezidiert transnationale Anstrengung, die von Institutionen außerhalb Lateinamerikas eingeleitet wurde. Sie begann vor etwa 30 Jahren mit fortschrittlichen Kurator*innen (wie Guy Brett, Catherine David und Jean-Hubert Martin) und gewann durch Sammler*innen und den Kunstmarkt an Dynamik, um erst in letzter Zeit eine Art Kanonizität zu erlangen. Die internationale Anerkennung ebnete wiederum den Weg für einen Neuanfang der wissenschaftlichen Forschung. Dies ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie der Kanon erweitert werden kann. Es bleibt die Frage, ob es auch einen Dekolonisierungsprozess darstellt. Ist eine Revision des Kanons dekolonial, wenn sie die Autorität derer aufrechterhält, die ihn bewahren und schützen?

Den Kanon zu dekolonisieren ist leichter gesagt als getan. Ein Grund dafür ist, dass wir uns auf eine Diskussion mit offenem Ausgang einlassen müssen, die verhandelt, was der Kanon ist oder ob es ihn überhaupt gibt. Diejenigen, die solche Debatten führen, befinden sich in der Regel an den Orten, an denen der Kanon gebildet wird und für die er daher am wenigsten gilt. Sie erzählen uns, dass der Kanon ein veränderliches historisches Konstrukt sei; dass das, was in ihn aufgenommen wird, auf widerstreitenden Ansichten und Autoritätskonflikten beruhe. Diese Beobachtungen sind richtig. Doch ihre Richtigkeit ändert nichts an der Lage derer, die jenseits der Tore stehen. Für uns klingen solche Überlegungen, als würde man einem hungrigen Kind Nährwerttabellen vorlesen. Wir können durchaus nachvollziehen, dass die Werte korrekt sind, aber sie machen uns nicht satt. Von außen betrachtet, ist die Gestalt des kunsthistorischen Kanons vollkommen klar. Wir kannten schon immer seine Gatekeeper und fürchten instinktiv, dass der Kanon – so sehr er sich auch verändern mag – uns trotzdem ausschließen wird.

Den Kanon zu dekolonisieren ist auch deshalb schwierig, weil wir heute um den Begriff Dekolonisierung ringen müssen. Eve Tuck und K. Wayne Yang haben vor zehn Jahren darauf hingewiesen, dass Dekolonisierung keine Metapher ist. [3] Es geht dabei um Siedlerkolonialismus und die historische Vertreibung von Menschen aus ihren Regionen und ihren Kulturen. Es geht auch darum, gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen und mentale Schranken zu überwinden, die auf den Kolonialismus und seine Folgen zurückgehen. Dekolonisierung heißt, den Kolonisierten zuzuhören und, wenn man nicht dazugehört, ihre Forderungen zu unterstützen. Dekolonisierung ist kein Synonym für andere wichtige Anliegen – nicht einmal für den Antirassismus, mit dem der Prozess so eng verknüpft ist. Die Diskussion darüber sollte sich in erster Linie auf die historischen und aktuellen Opfer des Kolonialismus konzentrieren, nicht auf die Innenpolitik der Kolonialmächte.

Raquel Forner, „Mujeres del mundo“ (Women of the world / Frauen der Welt), 1938

Dekolonisierung ist keine Metapher, doch in vielen führenden Kulturinstitutionen ist sie genau dazu geworden. Es ist richtig und lobenswert, wenn Museen, Biennalen und Universitäten anstreben, interne Machtverhältnisse fairer zu gestalten; doch in diesem Fall bedeutet, lokal zu handeln, nicht automatisch, global zu denken. Die zentralen Fragen der Dekolonisierung drehen sich um die ungleiche Machtverteilung zwischen verschiedenen Regionen der Welt und um die Systeme der Unterdrückung, die dieses Ungleichgewicht mit sich bringen und die oft auf ethnischer und kultureller Differenz beruhen. Sie drehen sich, kurz gesagt, um Imperialismus – ein Begriff, der in einigen derzeitigen Debatten über Dekolonisierung schmerzlich fehlt. [4] Paul Gilroy bemerkte unlängst in einem Interview, er sei „nicht besonders interessiert daran, das 1% zu dekolonisieren“. [5] Das ist selbstverständlich eine Provokation, aber es deutet auf eine umfassendere geopolitische Dimension hin. In dem metaphorischen Kampf, die reichsten Orte der Erde zu dekolonisieren, gerät das, was man früher „Dritte Welt“ nannte, oft ins Hintertreffen.

Die Inklusion zeitgenössischer Kunst aus Lateinamerika in den Kanon wirft die Frage auf, warum früheren Epochen diese Behandlung vorenthalten wurde. Die unausgesprochene Annahme ist oft, die ältere Kunst sei schlecht oder uninteressant. Können Jahrhunderte der kulturellen Produktion, die zahlreiche Völker und weite Teile der Welt umfasst, wirklich nicht der Erforschung wert sein? Oder liegt es nicht eher an den Kriterien, nach denen wir Kunst und ihren Platz in der Geschichte definieren? Werke, die vor dem späten 20. Jahrhundert in Lateinamerika entstanden sind, werfen tendenziell unbequeme Fragen nach Emulation und Aneignung auf, die Partha Mitter nachdenklich als „pathology of influence“ der Kunstgeschichte bezeichnet. [6] Kulturelle Anleihen gelten als bewusste und informierte Aktivität, wenn eine dominante Kultur diese bei einer benachteiligten Kultur macht. Wenn es andersherum geschieht, werden solche Anleihen als steril und uninteressant angesehen.

Die zentrale Bedeutung von Begriffen wie Bewegung, Stil und Epoche für kunsthistorische Diskurse hält uns gefangen in Debatten über Verspätung, Ableitung und Anachronismus, die sich im Kreise drehen. Nur selten überwinden wir dabei das, was Mitter an anderer Stelle als „Picasso-manqué-Syndrom“ bezeichnet hat. [7] Die Lage sieht für das, was vor der Moderne kam, noch schlechter aus. Wir haben auf beiden Seiten des Atlantiks gerade erst angefangen, an der Oberfläche der komplexen Zusammenhänge zwischen akademistischen Begrifflichkeiten und den Dynamiken des Empire zu kratzen. In der europäischen Imagination ist die lateinamerikanische Kunst vor den 1920er Jahren ein unstimmiges Hybrid: zu wiedererkennbar, um Ehrfurcht einzuflößen, und zu verwirrend, um vergleichbar zu sein. Sie wird von einem geläuterten Europa regelmäßig gemieden, weil es ihr erfolgreich gelang, die koloniale Brutalität mit dem Anstrich von Zivilisation zu versehen, um dann im gähnenden Abgrund ihrer eigenen Widersprüche zu versinken.

Eliseu Visconti, „Roupa estendida“ (Hanging clothes / Aufgehängte Kleidung), 1943

Was sich ändern muss, sind die Bedingungen der Debatte. Lateinamerikanische Kunst muss als kreative Reaktion auf den Kolonialismus und Imperialismus verstanden werden und nicht als gescheiterter Versuch, den Kolonisator nachzuahmen. Künstler*innen aus den Amerikas standen immer vor der Herausforderung, kulturelle Differenz vor dem Hintergrund von brutalem Extraktivismus, von Versklavung, Rassismus und Ungleichheit zu verhandeln. Viele haben diese Aufgabe mit Elan, Scharfsinn und sogar Brillanz bewältigt. Ihre Arbeit nach überholten formalistischen Paradigmen zu beurteilen, würde den Kern ihrer Leistungen verfehlen. Eine Transposition ist niemals neutral. Wissenschaftler*innen müssen den Kontext, in dem diese Arbeiten entstanden sind, zur Grundlage ihrer Interpretationen machen, so wie jede*r Historiker*in dies im Hinblick auf europäische Kunst tun würde. Wir müssen die „Epistemologien des Südens“ aufgreifen, von denen der Soziologe Boaventura de Sousa Santos spricht. [8]

Um zu einem angemessenen historischen Verständnis lateinamerikanischer Kunst und ihrer weltweiten Bedeutung zu gelangen, bedarf es einer stärkeren Gewichtung von Kulturtransfers und Transkulturation sowie deutlich weniger Ethnozentrismus auf der nordatlantischen Seite. Diejenigen, die vor Jahrhunderten die Disziplin der Kunstgeschichte erfunden haben, besitzen nicht länger das Exklusivrecht, sie zu definieren. Wir wollen Chancengleichheit, mehr als Lektionen über Methodologie. Zu den Gegner*innen einer wirklich globalen Kunstgeschichte gehört auch die aufstrebende identitäre Bewegung, die menschliche Erfahrungen immer noch nach den mangelhaften Kategorien „wir“ und „sie“ unterscheidet. Trotz der Bemühungen in jüngerer Zeit wird das Feld nach wie vor mit sprachlichen, institutionellen und juristischen Grenzen definiert, die von Nationalstaaten – nicht zuletzt durch Fördermittel und akademische Positionen – aufgezwungen werden. Der Nationalismus der Epistemologie ist nur schwer zu erschüttern.

Den Kanon zu dekolonisieren bedeutet, die Unzufriedenheit derer ernst zu nehmen, die vom kunsthistorischen Mainstream ausgeschlossen sind. Es bedeutet nicht Tokenismus – die Vereinnahmung ausgewählter Personen, um Institutionen vor Kritik zu schützen. Es bedeutet, Räume zu öffnen, in denen die lange Geschichte der Beherrschung durch einen eurozentrischen Kunstbegriff kritisch diskutiert werden kann. Kanons existieren, um die Genealogie der Macht zu bestätigen. Jene von uns, die aus Ländern mit einem Regimewechsel oder einer Steuerpolitik kommen, die Bildungs- und Forschungsetats pulverisiert, sehen die aktuellen Debatten über Dekolonisierung mit intuitiver Sympathie, aber auch mit unterschwelligem Misstrauen. Nach fünf Jahrhunderten des nordatlantischen Imperialismus sagen uns unsere ehemaligen Kolonisatoren jetzt, wie wir uns dekolonisieren sollen. Wenn ihnen an dieser Gleichung nichts falsch vorkommt, hat sich die Denkweise des Kolonialismus nicht grundlegend geändert.

Übersetzung: Barbara Hess

Raphael Cardoso ist Kunsthistoriker und Autor zahlreicher Bücher über brasilianische Kunst und Design im 19. und 20. Jahrhundert, zuletzt erschien Modernity in Black and White: Art and Image, Race and Identity in Brazil, 1890–1945 (Cambridge University Press, 2021). Er ist Mitglied der Postgraduierten-Fakultät für Kunstgeschichte an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin.

Image credit: 1. Museu Nacional de Belas Artes, public domain; 2. Museo Nacional de Artes Visuales, public domain; 3. Courtesy of Fundación Forner-Bigatti; 4. Public domain

Anmerkungen

| [1] | Rafael Cardoso, Modernity in Black and White: Art and Image, Race and Identity in Brazil, 1890–1945, Cambridge 2021. |

| [2] | Der Begriff „Lateinamerika“ kam in den 1830er Jahren auf, nachdem die meisten der heutigen Nationalstaaten Süd- und Mittelamerikas ihre Unabhängigkeit erlangt hatten. Er wurde in der französischen Außenpolitik mit der Absicht propagiert, den Einfluss in dieser Region auszuweiten, und von spanisch- und portugiesischsprachigen Intellektuellen übernommen, die sich damit von der angloamerikanischen Dominanz distanzieren wollten. „Lateinamerikanische Kunst“ wird hier als Bezeichnung für Werke verwendet, die nach dieser Zeit entstanden sind. |

| [3] | Eve Tuck/K. Wayne Yang, „Decolonization Is Not a Metaphor“, in: Decolonization: Indigeneity, Education and Society, 1, 2012, S. 1–40. |

| [4] | Mit Imperialismus beziehe ich mich auf Herrschaftssysteme, die sich einer Mischung aus kultureller Vormachtstellung, politischem Einfluss, ökonomischer Überlegenheit und militärischer Macht bedienen. Diese können noch lange nach dem Ende der Kolonialherrschaft fortwirken. Für die lateinamerikanische Erfahrung haben die Unabhängigkeitsbewegungen des frühen 19. Jahrhunderts grundsätzlich nichts an der Tatsache des Imperialismus geändert; dieser wurde nun nicht mehr von den ursprünglichen Kolonisatoren, sondern von anderen Mächten ausgeübt. |

| [5] | „I’m not very interested in decolonising the 1%“ in: Yohann Koshy, “The Last Humanist: How Paul Gilroy Became the Most Vital Guide to Our Age of Crisis”, in: Guardian, 5. August 2021. |

| [6] | Partha Mitter, „Decentering Modernism: Art History and Avant-Garde Art from the Periphery“, in: Art Bulletin, 4, 2008, S. 531–548. |

| [7] | Dies., The Triumph of Modernism: India’s Artists and the Avant-Garde, 1922–1947, London 2007, S. 7. |

| [8] | Boaventura de Sousa Santos, Epistemologien des Südens: Gegen die Hegemonie des westlichen Denkens, Münster 2018. |