DAS SEELENLEBEN MIT MELANIE KLEIN VERSTEHEN Amy Allen im Gespräch mit Isabelle Graw

Karla Black, „Story of a Sensible Length“, 2014

Isabelle Graw: Dein Buch Kritik auf der Couch: Warum die Kritische Theorie auf die Psychoanalyse angewiesen ist (2023) aktualisiert und ergänzt die Kritische Theorie auf sehr produktive Weise mit Melanie Klein. Du beginnst mit einer Kritik an Jürgen Habermas’ und Axel Honneths „Vernunftmodell“, wie du es nennst: Sie neigen dazu, die Unkontrollierbarkeit des Unbewussten zu unterschätzen und auch die Rolle von Aggressionen in gesellschaftlichen (oder intersubjektiven) Interaktionen herunterzuspielen. Könntest du erklären, warum Kritische Theorie von den Einsichten der Metapsychologie Melanie Kleins profitieren kann?

Amy Allen: Zunächst einmal habe ich, wie deine Frage ja schon deutlich macht, mit Kritischer Theorie in diesem Buch vor allem die Tradition der Frankfurter Schule gemeint. In anderen intellektuellen Zusammenhängen wäre es womöglich merkwürdig, zu behaupten, Kritische Theorie müsse sich wieder mit der Psychoanalyse auseinandersetzen, denn Kritische Theorie im weiteren Sinn wurde etwa durch die Lacan’sche Psychoanalyse sehr stark beeinflusst. Mein Buch dagegen intendiert eine gezieltere Intervention in das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Frankfurter Schule. Kernthema ist die Widerständigkeit und Beharrungskraft von Irrationalität und Unvernunft im privaten und gesellschaftlichen Leben der Menschen. Seyla Benhabib unterscheidet in ihrem Buch Critique, Norm, and Utopia (1986) zwischen den erklärend-diagnostischen und den antizipatorisch-utopischen Zielen der Kritischen Theorie, was mir immer sehr eingeleuchtet hat. Die Kritische Theorie ist eine besondere Herangehensweise der Gesellschaftstheorie, insofern sie diese zwei Ziele hat, die einander bereichern sollen. Und für mich ist die Psychoanalyse für beide Bestandteile des Projekts wichtig. Aber ihren Nutzen, glaube ich, erweist die Psychoanalyse vor allem auf der erklärend-diagnostischen Seite, weil sie uns die hartnäckige und widerspenstige Irrationalität und Unvernunft verstehen hilft, die, wie es scheint, immer wieder unsere Pläne für emanzipatorische Zukünfte durchkreuzt. Was mich an Klein im Besonderen so fasziniert, ist, dass sie zwischen rein triebtheoretischen und eher beziehungsorientierten Herangehensweisen in der Psychoanalyse vermittelt. Sie ist die Vorreiterin der ganzen objektbeziehungstheoretischen Schule, und ihr Werk ist durch eine zutiefst beziehungstheoretische Dimension geprägt. Aber sie ist auch Triebtheoretikerin, was bedeutet, dass die Dualität von Lebens- und Todestrieb, deren fundamentale Ambivalenz und ihre Persistenz in der Organisation des Seelenlebens ebenfalls grundlegend für ihr Werk sind. Und das macht ihre Herangehensweise ziemlich einzigartig.

IG: Ich finde deine These, dass Kleins Werk durch und durch beziehungstheoretisch ist, sehr überzeugend. Du führst im Buch aus, inwiefern Klein das Selbst als gesellschaftlich und intersubjektiv konstituiert versteht. Und noch die Triebe fasst Klein als „relationale Leidenschaften“, wie du es nennst, auf. Eben wegen dieser beziehungstheoretischen Dimension ihres Ansatzes kann die Kritische Theorie dir zufolge viel von ihr lernen. Denn insbesondere die Frankfurter Schule geht ja davon aus, dass gesellschaftliche Bedingungen die Subjekte stark prägen, dass Subjekte durch kapitalistische Herrschaft sozusagen gebildet werden. Du unterstreichst zudem, dass Kleins Modell gleichzeitig „intrapsychisch und intersubjektiv“, nämlich in der Lage ist, interne psychologische und externe intersubjektive Prozesse als aufeinander bezogen zu denken. Könntest du genauer ausführen, inwiefern diese Betonung der Wechselbeziehung zwischen intrapsychischen und intersubjektiven Entwicklungen bei Klein für die Kritische Theorie so fruchtbar ist?

AA: Vertreter*innen der Kritischen Theorie stehen der Psychoanalyse manchmal misstrauisch gegenüber, weil die Triebtheorie für sie eine biologistische und reduktive Theorie menschlichen Verhaltens darstellt. Und haben wir Kritischen Theoretiker*innen uns nicht darauf verpflichtet, Menschen als gesellschaftlich konstituiert zu denken? Es scheint also, als gingen Triebtheorie und Kritische Theorie einfach nicht zusammen. Ich glaube zwar, dass wir vorsichtig damit sein sollten, Biologie und biologischen Reduktionismus über einen Kamm zu scheren, aber diese Sorge nehme ich trotzdem ernst. Was Kleins Werk jedoch besonders macht, ist, dass die Triebe für sie durch und durch gesellschaftlich sind. Obwohl Sigmund Freuds späte Unterscheidung zwischen Lebens- und Todestrieb den Ausgangspunkt für Kleins Entwicklung ihrer eigenen Fassung der Triebtheorie darstellt, übernimmt sie nicht wirklich die spekulative Biologie, mithilfe derer Freud den Todestrieb artikuliert. Für sie ist der Todestrieb einfach primäre Aggression, und Aggression wird bei ihr über beziehungstheoretische Begriffe verstanden. Es geht um eine destruktive oder aggressive Beziehung zu anderen Objekten. Diese Idee leitet sich von einer von Kleins Kernüberzeugungen her: Die menschliche Psyche sei von Anfang an objektbezogen. Das bringt mich zu deiner Frage nach intrapsychischen und intersubjektiven Entwicklungen, denn auch wenn wir von Anfang an auf Objekte bezogen sind, beziehen wir uns auf unsere Objekte doch durch das Prisma unserer eigenen Fantasien und Projektionen. Die zwei Dimensionen, die intrapsychische und die intersubjektive, lassen sich also nicht sauber voneinander trennen. Die Beziehung zur wirklichen anderen Person ist entscheidend für die Entwicklung, um die es Klein geht, aber diese Beziehung ist immer durch Fantasie vermittelt. Das macht ihre Interpretation so faszinierend. Ihre Neukonzeption der Triebtheorie und die Betonung, die sie auf Aggression und Fantasie legt, eröffnen ihr die Möglichkeit einer zutiefst ambivalenten und wesentlich vielschichtigeren Interpretation der Intersubjektivität als die Version intersubjektiver oder beziehungstheoretischer Psychoanalyse, die etwa Honneths Auseinandersetzung mit dieser zugrunde liegt.

Donatello, „Madonna col Bambino“ (Madonna and Child / Madonna und Kind), ca. 1414

IG: In deinem Buch kritisierst du Honneths Theorie der Anerkennung, weil er, ich zitiere, „den grundlegend ambivalenten Charakter der Objektbeziehungen“ verschleiert, indem er „die frühkindliche Verschmelzungserfahrung verklärt“ – und so Aggression, Ambivalenz und Herrschaftsbeziehungen in seinem Anerkennungsmodell außen vorlässt. Als ich das las, kam mir ein recht spekulativer Gedanke: Vielleicht hat Honneth dieses Modell einer frühkindlichen Verschmelzungserfahrung gewählt, in der kein Platz für Aggression, Ambivalenz, Projektion und all diese eher negativen Erfahrungen ist, weil er als ein weißer heterosexueller Mann, der an einer Universität tätig war, weniger jenen Aggressionen, Ambivalenzen und Zurückweisungserfahrungen ausgesetzt war, die jemand wie Klein womöglich ertragen musste. Vielleicht hat die Sache eine Gender-Dimension?

AA: Womöglich wurzelt meine Kritik an Honneth in dieser Frage zum Teil in meiner eigenen Erfahrung als Mutter. Ich denke schon, dass Honneths etwas idealisierte Vorstellung von der Mutter-Kind-Beziehung schwerer aufrechtzuerhalten ist, wenn man selbst Babys und vor allem Kleinkinder aufgezogen hat. Aber weiter würde ich in der Richtung nicht gehen wollen. Ich will da lieber vorsichtig sein, weil ich eine Menge weißer, heterosexuell positionierter Männer kenne, die Honneths Betonung der Verschmelzungserfahrung skeptisch sehen würden. Stattdessen würde ich wahrscheinlich sagen, dass Honneths Deutung mehr mit seinem Hegelianismus zu tun hat als mit seinem Geschlecht. Seine Schilderung der Anerkennung scheint mir durch ein bestimmtes Verständnis von Integration motiviert, bei dem es um die Überwindung von Ambivalenz geht und nicht darum, sie zu akzeptieren.

IG: Ja, und es hat auch männliche Künstler gegeben, Donatello zum Beispiel, die der Aggression und Ambivalenz in der Mutter-Kind-Beziehung in ihren Werken Raum zugestanden haben. Hier in der Gemäldegalerie Berlin gab es vor Kurzem eine unglaubliche Donatello-Ausstellung voller interessanter Madonna-Kind-Darstellungen. Neben Bildern einer symbiotischen Beziehung, einer heiligen Einheit, konnte man da auch Darstellungen von Jesus als omnipotentes Baby sehen, das sich entweder gewaltsam von seiner Mutter zu lösen trachtet oder mit aggressiven Gesten gegen sie wendet. Womöglich war Donatello ja ein Kleinianer avant la lettre! Bekannt geworden ist Klein auch für die Entwicklung dessen, was du ein „positionales“ Modell nennst. Für sie gibt es im Grunde zwei psychische Positionen, die wir im Laufe unseres Lebens immer wieder einnehmen: einerseits die berühmte „paranoid-schizoide Position“, die aus Angst vor Verfolgung entsteht und in der polarisierenden Trennung zwischen einem nur guten und einem nur bösen Objekt – der sogenannten „guten“ und der „bösen Brust“ – besteht, und andererseits, was Klein die „depressive Position“ nennt, ein eher melancholischer Zustand, in dem Verlusterfahrung und Trauer möglich sind und Ambivalenzen integriert werden. Nun ist die depressive Position in Kleins Augen vorzuziehen – wobei auch diese Position, wie du schreibst, kein Zuckerschlecken ist. Du unterstreichst, dass ihr positionales Modell Entwicklungsmodellen in der Psychoanalyse wie etwa Freuds überlegen ist. Könntest du das genauer ausführen?

AA: Das ist eine komplizierte Geschichte. Freud hat bekanntlich das Modell einer psychosexuellen Entwicklung ausgearbeitet, die sich in diversen Phasen vollzieht – der oralen, der analen, der phallischen Phase und so weiter. Dieses Modell wirft offenkundig eine Menge Fragen bezüglich des Verhältnisses zwischen Psychoanalyse und sexueller Normierung auf – Fragen, die in der psychoanalytischen Theorie wie Praxis verhandelt und von feministischen, queeren und trans Theoretiker*innen umfangreich diskutiert worden sind. Kleins positionales Modell, so meine ich, ist vorzuziehen, insofern es nicht auf einer solchen Entwicklungsbahn und -hierarchie beruht. Dabei muss man allerdings vorsichtig sein. Klein selbst war eine gute freudianische Analytikerin, und es ist ganz klar, dass sie seine psychosexuelle Entwicklungsgeschichte vollumfänglich akzeptierte; in ihren klinischen Schriften und Fallstudien kommt dieses Modell immer wieder zum Einsatz. Es geht mir nur darum, dass ihr Modell nicht auf diese Entwicklungsgeschichte angewiesen ist. Tatsächlich kommen die paranoid-schizoide und die depressive Position im allerersten Lebensjahr ins Spiel, gehen also der späteren Abfolge psychosexueller Phasen voraus. Da sie diese sehr frühen psychischen Stadien diskutiert, ist ihr Modell von der späteren Entwicklungsgeschichte konzeptionell unabhängig. Damit hängt eine Frage zusammen, die mich sehr interessiert: wie Freuds Entwicklungsgeschichte auch damit verknüpft ist, dass er sich Theorien gesellschaftlicher Entwicklung zu eigen macht. Sein Entwicklungsdenken führt zu einer höchst problematischen Verwendung des Begriffs des „Primitiven“, der sich bei Freud sowohl auf einen archaischen psychischen Zustand als auch auf sogenannte urtümliche oder vermeintlich unentwickelte Gesellschaften bezieht. Einige von Freuds bekanntesten Beiträgen zur Kulturtheorie stellen diese Entwicklungsgeschichte auf einer gesellschaftlichen Ebene dar. [1] Und darin liegt ein Grund für mein Interesse, diesen Kreuzungspunkt zwischen Psychoanalyse und Kritischer Theorie zu durchdenken: Wie können wir andere Modelle dessen entfalten, was wir vielleicht Reife nennen wollen, Modelle, die nicht auf diesen problematischen Annahmen über eine gesellschaftliche Entwicklung weg von einem „primitiven“ Zustand beruhen? Ich will nicht rundweg bestreiten, dass Kleins Darstellung der depressiven Position auf ein Entwicklungsziel hinauswill, denn sie denkt ja schon, dass diese Position eine Errungenschaft ist.

Toys used by Melanie Klein / von Melanie Klein genutztes Spielzeug

IG: Ja, und Klein glaubt auch, dass man die depressive Position nach der paranoid-schizoiden erreicht, wenn man Glück hat.

AA: Genau. Und es gibt bessere und schlechtere Arten, die depressive Position einzunehmen und durchzuarbeiten. Also, ja, auch bei Klein gibt es eine Vorstellung von einem Entwicklungsziel und insofern eine Theorie der Reife. Mir geht es einfach darum, dass Kleins positionales Modell nicht eine Abfolge von Phasen darstellt, die sich auf eine Abfolge geschichtlicher Stadien von „primitiven“ hin zu wissenschaftlich-säkularen Gesellschaften abbilden lässt. Es gibt bei Klein ein anderes Denken der individualpsychologischen Entwicklung, das begrifflich von diesen problematischen Formen entwicklungstheoretischer Geschichtsschreibung entkoppelt ist. Das ist ein vielversprechender Aspekt von Kleins Theorie. Dazu kommt, dass es, obwohl sie die depressive Position als Errungenschaft ansieht und die paranoid-schizoide Position in eher negativen Begriffen beschreibt, auch jene Kleinianer*innen gibt, die den Wert der paranoid-schizoiden Position hervorheben.

IG: Vielleicht steckt in der paranoid-schizoiden Position insbesondere für Künstler*innen Potenzial, aber dazu kommen wir später. In jüngster Zeit haben viele Autor*innen die Psychoanalyse wegen ihrer heteronormativen Annahmen und Homo- und Transphobie kritisch unter die Lupe genommen. In deinem Buch vertrittst du die These, dass Kleins metapsychologisches und positionales Modell normative Auffassungen von Geschlecht und Sexualität vermeidet – also genau die Auffassungen, für die die Psychoanalyse oft kritisiert wird. Das deutest du im Buch nur an, und ich fände es hilfreich, wenn du etwas mehr dazu sagen könntest, denn hierin liegt der Grund, warum viele meiner Kolleg*innen, denen Queer Theorie oder Trans Studies wichtig sind, sich nicht sonderlich für Psychoanalyse interessieren.

AA: Das hängt damit zusammen, dass, wie ich soeben ausgeführt habe, der Übergang von der paranoid-schizoiden zur depressiven Position für Klein in der präödipalen Phase geschieht, ja, im ersten Lebensjahr oder sogar in den ersten Monaten. Selbst innerhalb des psychoanalytischen Begriffsrahmens findet die Bewegung hin zur depressiven Position also zu einem Zeitpunkt statt, bevor diese diversen normierenden psychoanalytischen Entwicklungsgeschichten überhaupt in Gang kommen. Das ist vielleicht zum Teil der Grund, glaube ich, warum die Queer Theory ziemlich stark durch Kleins Werk geprägt wurde – etwa in den Arbeiten Eve Sedgwicks und Judith Butlers. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass diese Denker*innen sich Klein zuwandten. Sie bietet ein komplexes und interessantes Modell des Seelenlebens und eine Vorstellung vom Unbewussten an, die weniger mit normierenden Auffassungen befrachtet ist als andere psychoanalytische Theorien. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht – und eine wichtige Ausnahme! – ist nun die Brust. Man könnte meinen: Moment mal, ihre ganze Theorie beruht auf der normierenden Annahme, dass die prägende, die primäre Objektbeziehung des Säuglings die zur Mutter ist. Darin stecken Annahmen darüber, wie soziales und biologisches Geschlecht und Mutterschaft eine einheitliche Reihe bilden …

IG: Klein geht davon aus, dass die fürsorgende Person eine Mutter ist. Aber da die Brust ein Partialobjekt ist, können auch andere diese Rolle spielen.

AA: Genau das ist der Schlüssel. Klein selbst neigte zwar zu der Annahme, dass die Mutter eine biologische Frau ist. Aber wenn man sich ihre Auffassung der Brust als Partialobjekt verdeutlicht, kann man darüber nachdenken, wie diese Rolle durch andere Arten von Körpern ausgefüllt werden und in weniger einengenden und normierenden Begriffen verstanden werden könnte. Mir ist sogar eine Passage in Kleins Schriften bekannt, wo sie meint, dass die Brust im Sinne ihrer symbolischen Funktion als Quelle von Nahrung und Liebe und Befriedigung verstanden werden solle und dass jemand mit einem Fläschchen diese Funktion ebenso erfüllen könne. Das ist eine ganz wichtige Stelle in ihrem Werk, an der sich ihre Theorie auf eine nicht- oder sogar antiessenzialistische Lektüre hin öffnet. [2]

IG: Ihr Modell hat das Potenzial für eine Ent-Biologisierung, Ent-Essenzialisierung … Das Potenzial ist da, auch wenn mir, als ich Klein für unser Gespräch noch einmal gelesen habe, aufgefallen ist, dass der Säugling immer ein „Er“ ist.

AA: Stimmt.

Jagoda Bednarsky, „Shadowland (Scape)“, 2020

IG: Lass mich auf das zurückkommen, was du als die Betonung der „rationalen Erkenntnis“ bei Habermas und Honneth beschreibst. Du scheinst dich von der Idee zu distanzieren, dass Kritik rationales Verstehen voraussetzt. Und was du gegen die Tugend rationaler Erkenntnis in Stellung bringst, ist das psychoanalytische Modell der Übertragung, das, so meinst du, für die Kritik wesentlich fruchtbarer ist. Könntest du erklären, warum du in der Übertragung – bei der die Analysand*innen Gefühle von Liebe, Hass, Aggression usw. auf ihre Analytiker*innen projizieren – ein Modell für die Kritik siehst? Und welche Art Kritik würde sich aus der Übertragung ergeben – könnte es eine gesellschaftliche Kritik sein? Denn wenn wir die individuelle Dynamik zwischen Analytiker*in und Analysand*in als Modell für die Kritik heranziehen, laufen wir dann nicht Gefahr, die Macht derjenigen externen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Strukturen zu unterschätzen, die in Wirklichkeit unsere Möglichkeiten für Veränderungen und Einmischung begrenzen?

AA: Das sind sehr gute Fragen. In seinem Frühwerk Erkenntnis und Interesse (1968) vertrat Habermas die Ansicht, dass die Psychoanalyse ein stringentes Modell für die Kritik bereitstelle. Es ging ihm nicht darum, dass man Kritik betreiben solle, indem man sich auf Psychoanalyse verlegt, sondern dass die psychoanalytische Methode in bestimmter Hinsicht für ein Verständnis der kritischen Methode hilfreich sein kann. Das hielt und halte ich für eine wirklich interessante und fruchtbare Idee. Bedenken macht mir, wie Habermas die psychoanalytische Methode versteht, nämlich als Prozess rationaler Aufklärung. Es geht mir nicht darum, dass rationale Erkenntnis für den psychoanalytischen Prozess keine Bedeutung hat, sondern darum, dass rationale Erkenntnis allein nicht nur nicht ausreicht, sondern auch eine Form der psychischen Abwehr werden kann, der Rationalisierung, die die Aussichten auf wirklichen Wandel untergräbt.

IG: Wenn ich mein Verhalten in der Psychoanalyse rationalisiere, gebe ich mich zudem der Illusion hin, dass ich die Dinge durch rationale Erkenntnis unter Kontrolle bringen kann …

AA: Genau. Als ich also über diese Ausformulierung der Analogie zwischen psychoanalytischer und kritischer Methode nachdachte, fiel mir auf, dass sie die Rolle der Übertragung unterschätzt. Psychoanalytiker*innen von Freud bis Klein und Lacan lassen keinen Zweifel daran, dass Übertragung jeder rationalen Erkenntnis vorangehen muss. Mit anderen Worten, man muss eine bestimmte Art Übertragungsbeziehung herstellen, damit die rationale Erkenntnis ins Schwarze treffen kann, wie Lacan sagt. Nur dann kann eine psychoanalytische Deutung oder Erkenntnis tatsächlich einen Wandel bewirken. Also fragte ich mich: Was passiert, wenn wir die Rolle der Übertragung ernst nehmen? Was würde das für die Analogie zwischen Psychoanalyse und Kritik bedeuten?

IG: Und Wandel ereignet sich zuerst in der Übertragungsbeziehung zwischen Analytiker*in und Analysand*in und nicht nur auf der Ebene des rationalen Verstehens.

AA: Richtig. Aber eine Zeit lang kam ich da gar nicht weiter, weil ich nicht begriff, was Übertragung für Gesellschaftskritik bedeuten würde. Und dann las ich einiges von Jonathan Lears Arbeit zur Übertragung, was für mich sehr aufschlussreich war, weil er zwischen relationaler und struktureller Übertragung unterscheidet. Wenn wir an Übertragung denken, meinen wir oft das relationale Modell, in dem ich meine Bindung an mein Primärobjekt, normalerweise meine Mutter, auf die Figur der*des Analytiker*in übertrage, wodurch eine affektive Bindung entsteht, die den analytischen Prozess erleichtert. Wie dieser Begriff von Übertragung für die Gesellschaftskritik relevant sein sollte, ist zugegebenermaßen schwer zu sehen. Aber das strukturelle Modell ist anders. Wie Lear erklärt, geht es bei der strukturellen Übertragung darum, wie die Analysand*innen im Kontext der Analyse anfangen, die Form ihres Verhältnisses zur Welt als ein Verhältnis zu einer Welt zu erleben, an deren Gestaltung sie maßgeblich beteiligt waren.

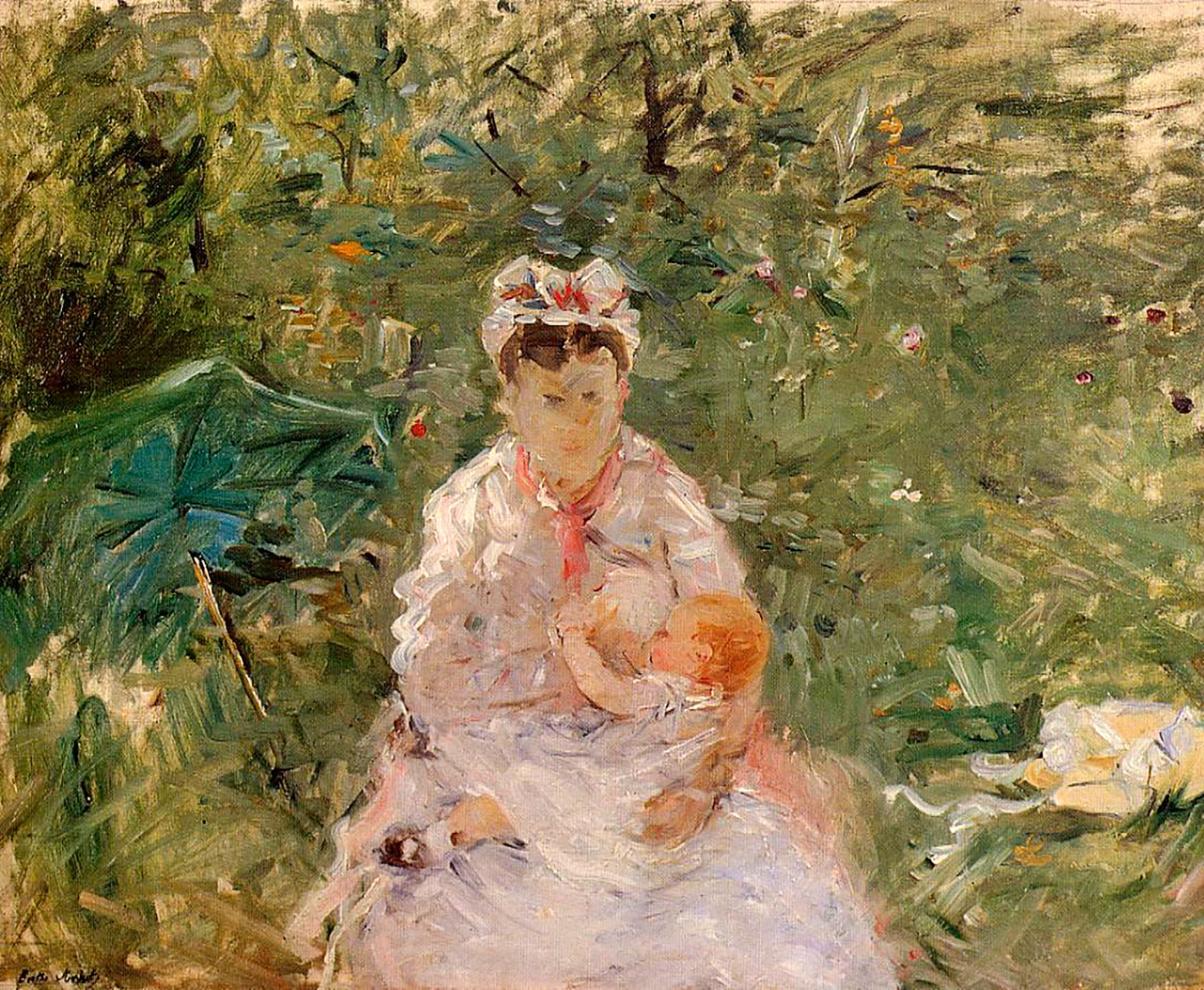

Berthe Morisot, „La nourrice Angèle allaitant Julie Manet“ (The wet nurse Angèle feeding Julie Manet / Die Amme Angèle stillt Julie Manet), 1880

IG: Aber überschätzt diese Vorstellung nicht die Gestaltungsmöglichkeiten der Analysand*innen? Was ist mit gegebenen Bedingungen, zu deren Entstehung wir nicht beigetragen haben?

AA: Ich möchte auf diese Frage zurückkommen, weil sie sehr wichtig ist. Aber lass mich zunächst ausführen, wie strukturelle Übertragung funktioniert: nämlich als eine Art Verfremdung und Denaturalisierung, die das Erleben der Analysand*innen auf praktische Veränderung hin öffnet. Und als ich das zum ersten Mal las, dachte ich: Das klingt genau wie die Funktion der Genealogie bei Michel Foucault! Auch die operiert mit einer Verfremdung und Denaturalisierung einer bestimmten als selbstverständlich hingenommenen gesellschaftlichen Organisation und bestimmter Erfahrungen – ein Prozess, der ebenfalls das Erleben und damit die Welt verändert. In dem Moment wurde mir klar, wie strukturelle Übertragung als Modell für Gesellschaftskritik nützlich sein könnte. Was deine Frage angeht: Überschätzt dieses Modell letztendlich die Beteiligung des Individuums bei der Gestaltung seiner Welt? Nicht unbedingt, denn sobald wir dieses Modell in den Bereich der Gesellschaftskritik übertragen, reden wir nicht mehr über einzelne Handelnde. Wir reden über gesellschaftliche Akteur*innen, die kollektiv an der Schaffung und Erhaltung bestimmter Institutionen und Praxen beteiligt waren und sind. Wie die strukturelle Übertragung ermöglicht die genealogische Analyse es, uns im Verhältnis zu diesen Institutionen und Praxen neu zu orientieren und Dinge, die unlösbar und unveränderlich scheinen, als veränderbare Produkte menschlichen Handelns zu erfahren. Aber nur durch kollektive gesellschaftliche Auseinandersetzung mit ihnen.

IG: Das würde bedeuten, dass wir die Übertragung völlig von der Vorstellung entkoppeln, dass sie aus einem Gespräch unter vier Augen zwischen zwei Menschen – Analytiker*in und Patient*in – entsteht.

AA: Die Frage, vor der diese Analogie steht, ist in der Tat: Wer sind im Fall der Gesellschaftskritik die Figuren, die die Übertragungsbeziehung eingehen? Hier folge ich Robin Celikates’ Beschreibung der Kritik als gesellschaftlicher Praxis. Die Beziehung besteht in einem kontinuierlichen Dialog zwischen gesellschaftlichen Bewegungen und Gesellschaftskritiker*innen. An dieser Stelle entspinnt sich der Dialog, der dem psychoanalytischen Gespräch nachgebildet ist. Was dadurch in Gang gesetzt werden soll, ist aber eine andere Art, sich zur gesellschaftlichen Welt zu verhalten, eine Verfremdung und Denaturalisierung, die es uns ermöglicht, die Arbeit des gesellschaftlichen Wandels aufzunehmen.

IG: Aber setzt diese Operation der Verfremdung nicht bei aller Verstrickung in die Verhältnisse eine Art reflexive Distanz voraus? Mir ist die Stelle in deinem Buch aufgefallen, wo du sagst, dass reflexive Distanz eine rationalistische Illusion sei. Ich musste an Luc Boltanski und sein Buch über Sozialkritik denken, wo er die reflexive Distanz eine „notwendige Illusion“ nennt – eine Position, die sich ihres illusorischen Charakters bewusst ist und die man doch einnehmen muss, damit Kritik stattfinden kann.

AA: Womöglich unterscheide ich in dem Buch nicht sorgfältig genug zwischen Rationalität und Reflexivität. Wie dem auch sei, ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass es das Übertragungsmodell, bei dem es um eine Art Umorientierung unserer eigenen Erfahrung der Welt geht, auf die richtige Weise mit der rationalen Kritik zu verknüpfen gilt. Lassen Reflexivität und Rationalität sich aus allen Verstrickungen in Macht und Herrschaft herauslösen? Nein, das glaube ich nicht. Aber bedeutet das, dass wir Rationalität und Reflexivität insgesamt abschreiben müssen? Nein, das tut es nicht.

Birgit Megerle, „Care IV“, 2023

IG: Das ist interessant, weil du in dem Buch oft hervorhebst, dass Klein auf einen psychischen Zustand abzielt, in dem wir den Abstand zwischen Fantasie und Wirklichkeit, zwischen unserer phantasmagorischen Wahrnehmung anderer und dem, wie sie wirklich sind, verringern. Aber ich frage mich: Können wir je wissen, wer und wie jemand wirklich ist? Mehr noch, können wir so etwas wie eine gegebene objektive Wirklichkeit voraussetzen? Ist das nicht eine etwas objektivistische Annahme? Können wir unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit je davon unterscheiden, wie die Wirklichkeit wirklich ist? Ist die Grenze zwischen unserer phantasmatischen Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer gesellschaftlichen Realität nicht per definitionem hoffnungslos unscharf?

AA: Zunächst mal: Ich setze keinen metaphysischen Realismus irgendeiner Art voraus. Was das Problem unseres Zugangs zur objektiven Wirklichkeit angeht, stimme ich ganz mit dir überein – da bin ich eine gute Kantianerin. Ich glaube, dass unsere Wahrnehmungen immer durch unsere eigenen mentalen Strukturen gefiltert sind, sodass wir zu den Dingen an sich keinen Zugang haben. Was meine ich also, wenn ich Kleins Idee der Person realistisch nenne? Das hat mehr mit einem politischen – im Gegensatz zu einem metaphysischen oder objektiven – Realismus zu tun. Ihre Idee der Person ist realistisch einfach in dem Sinne, dass sie die Persistenz der Aggression – und das damit einhergehende Streben nach Dominanz und Macht – sehr ernst nimmt. Aber was könnte es bedeuten, den Abstand zwischen unserer fantasierten Projektion eines anderen Objekts, einer anderen Person, zu der wir ein enges Verhältnis haben, und dem, wie sie*er „wirklich“ ist, zu verringern? Ich muss betonen, dass dieser Abstand für Klein nie ganz aufzuheben ist: Wir können nicht mit Sicherheit oder endgültig wissen, ob unser Erleben einer anderen Person, ihrer Motive, ihrer Absichten, ihres Bewusstseinszustands, zutreffend ist oder nicht. Zu sagen, dass dieser Abstand je ganz aufgehoben werden kann, hieße zu behaupten, dass wir die Tätigkeit des Unbewussten und die Rolle der Fantasie in der Filterung unserer Wahrnehmungen anderer Menschen ausschalten können. Und das wäre aus psychoanalytischer Sicht natürlich Unsinn. Gleichzeitig gibt es diese Momente, wo unsere Deutung der Motive anderer stärker in unseren eigenen Ängsten und Besorgnissen befangen ist. Und dann gibt es andere Momente, in denen wir diese innere Unruhe ein Stück weit beruhigen und uns anderen Menschen besser annähern können.

IG: Da gebe ich dir recht – der Übergang zwischen phantasmatischer Wahrnehmung der anderen und Annäherung an ihr Wesen ist fließend. Meine Therapeutin hat mich früher immer ermuntert, die andere Person so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und diese Möglichkeit eines „so-Seins“ habe ich dann vehement infrage gestellt. Nur wusste ich andererseits auch, was sie meinte, weil ich so viel projiziert habe. Es geht also darum, ein bisschen weniger zu projizieren, richtig? Und nicht darum, mit dem Projizieren und der Produktion von Fantasien gänzlich aufzuhören, was unmöglich ist.

AA: Genau. Allerdings gibt es Diskussionen darüber, wie Klein in dieser Frage zu lesen sei. Manche Leute würden sagen: Wenn Klein von Objektbezogenheit spricht, dann spricht sie nur von unserer Beziehung zu internalisierten Objekten und meint überhaupt nicht andere Menschen. Ich lese Klein anders, weil ich glaube, dass die Herausforderung für sie gerade in der Bewegung vom internalisierten Fantasieobjekt hin zur anderen Person besteht. Die internalisierte gute und böse Brust beruhen auf einem äußeren Objekt, einer äußeren Figur – für Klein ist das die Mutter/Bezugsperson und die physische Brust oder das Fläschchen. Das heißt, die internalisierten Objekte sind in unserer Erfahrung einer primären Beziehung verwurzelt. Und Klein lässt keinen Zweifel daran, dass die tatsächliche Beziehung zu dieser primären Bezugsperson das Fortschreiten des Kindes von der paranoid-schizoiden zur depressiven Phase beeinflusst und erleichtert. Es ist also nicht so, dass die Beziehung zur anderen Person nicht wichtig wäre, sie ist es …

IG: Ich würde sogar sagen – und das machst du in deinem Buch deutlich –, dass in Kleins Modell interaktive Projektion und interne Introjektion Hand in Hand gehen.

AA: Genau!

IG: So sehr du auch auf ein Objekt projizieren magst, du introjizierst es auch. Und Klein geht von einer interaktiven Dynamik zwischen unseren äußeren Erfahrungen mit anderen und unserem inneren, psychischen Erleben aus. Und das, glaube ich, macht ihr Modell gerade heute so wertvoll.

AA: Im Buch diskutiere ich, wie Klein Freuds Verständnis des primären Narzissmus ablehnt, weil wir interaktiv und bis ins Innerste in diese Beziehungen eingebunden sind. Aber es stimmt, dass es Reste der Theorie des primären Narzissmus in Kleins Werk gibt. Für sie sind wir alle am Anfang stärker von unseren Fantasien überwältigt, stärker in unserer eigenen innerpsychischen Welt verhaftet. Ein Aspekt der Errungenschaft, die depressive Position zu erreichen, besteht darin, dem anderen näher zu kommen und das Ausmaß dieser Projektion und Fantasie in unserer Beziehung zu anderen zu integrieren und zu modulieren. In diesem Prozess lernen wir, wie Klein sagen würde, andere als komplexe und ganze Objekte zu sehen, statt sie entweder zu dämonisieren oder zu idealisieren.

IG: Aber könnte es nicht sein, dass ein Objekt bzw. eine Person, der man begegnet, wirklich „böse“ ist und uns Schaden zufügt, sodass man eine Grenze ziehen muss? Könnte nicht die paranoid-schizoide Position – mit der Spaltung in gänzlich gute und gänzlich böse Brust – unter bestimmten Umständen eine adäquate psychische Reaktion darstellen?

AA: Als Möglichkeit will ich das nicht ausschließen. Bei Kleins Idee von der Wahrnehmung anderer Menschen als ganzer Objekte, als Integration der guten und der bösen Brust, geht es darum, in jemand anderem gute und böse Aspekte oder Elemente wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass die eigene Beziehung zu ihr*ihm von Liebe und Verbundenheit, aber auch von Hass und Aggression geprägt ist. Gerade in unseren intimsten Beziehungen sind diese zwei Dinge oft sehr schwer auseinanderzuhalten. Selbst wenn also die*der andere etwas tut, was man als schrecklich erlebt, ist sie*er immer noch eine ganze Person, deren Handeln aus ihrer eigenen Perspektive sinnvoll ist. Heißt das, dass wir in jedem Einzelfall diese Orientierung anderen gegenüber einnehmen müssen? Nicht unbedingt. Aber ich denke schon, dass wir uns Gedanken über die Neigung machen müssen, jedes Mal, wenn jemand sich uns gegenüber in einer Weise verhält, die wir als verletzend erleben, anzunehmen, dass sie*er deswegen böse sein muss und nicht zu retten ist.

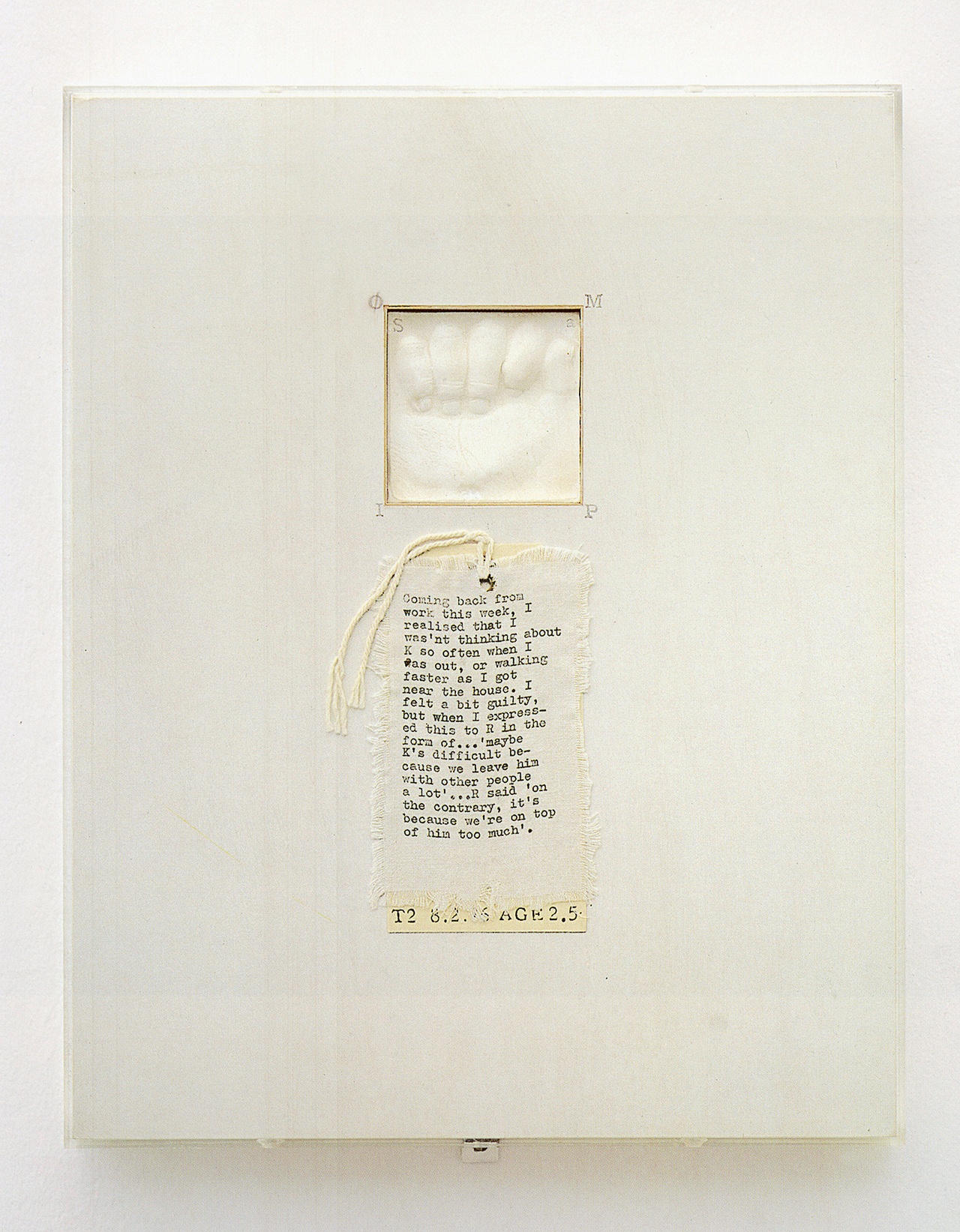

Mary Kelly, „Post-Partum Document: Documentation IV, Transitional Objects, Diary, and Diagram“ (detail), 1976

IG: Ich will nicht so klingen, als wollte ich die „paranoid-schizoide Position“ um jeden Preis verteidigen. Aber was ist angemessen, wenn wir, sagen wir, Rassist*innen begegnen? Da gibt es keine gemeinsame Basis. Es handelt sich implizit um eine Wir-gegen-Sie-Situation, in der es Gründe gibt, zu polarisieren und zu spalten. Oder sollten wir versuchen, zu verstehen, wie sie zu ihren menschenverachtenden Ansichten gelangt sind, und sie als ganze Personen wahrzunehmen? Sollten wir versuchen, Wladimir Putin zu verstehen? Oder ist es manchmal politisch notwendig, eine Grenze zu ziehen und nicht mit den Vertretern der radikalen Rechten zu reden? In Deutschland hat es dazu eine ganze Debatte gegeben, ob es sinnvoll ist, mit den Rechten zu reden. Und ich denke, es kann Fälle geben, wo die paranoid-schizoide Abspaltung strategisch und situationsbedingt gerechtfertigt sein kann.

AA: Das denke ich auch. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, dass es solche Situationen geben könnte. Mir kommt immer wieder der alte Spruch in den Sinn: „Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind.“ Ich glaube, die Frage, wie man sich zu, sagen wir, Trump-Anhänger*innen oder Rassist*innen, weißen Nationalist*innen verhalten soll … nun, das ist kompliziert. Aber ich denke, ich neige eher dazu, dass wir ihre Ansichten in keiner Weise akzeptieren, ihre Überzeugungen und Prinzipien gänzlich zurückweisen sollten. Aber das ist nicht dasselbe, wie die Menschen mit diesen Überzeugungen und Prinzipien zu pathologisieren und zu dämonisieren.

IG: Also ein bisschen so, wie Natalie Wynn es in ihrem YouTube-Video über Cancel-Kultur vorschlägt: Kritik statt Canceln.

AA: Ja, vielleicht. Ob es einem gefällt oder nicht, unser politisches System ist so, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen müssen. Ich bin da stark durch Nancy Fraser beeinflusst. [3] Sie vertritt die These, dass es gewisse produktive Möglichkeiten für ein neues Bündnis in Fragen der Wirtschaftspolitik zwischen manchen Trump-Wähler*innen und progressiveren linken Bewegungen gibt. Wenn das stimmt, dann ist es nicht in unserem Interesse, jede*n, die*der Trump unterstützt hat, allein deswegen zu pathologisieren und zu dämonisieren. Das steht in keinerlei Widerspruch dazu, dass wir rassistische und ausländer-, frauen- und transfeindliche Ansichten verabscheuenswert und unannehmbar finden; ich will nicht einmal andeuten, dass wir da Kompromisse eingehen oder auch nur diese Grundüberzeugungen überdenken sollten. Aber wenn es uns gelingen könnte, eine gemeinsame Basis mit manchen Leuten zu finden, die aus anderen Gründen rechtspopulistische Bewegungen unterstützen, und wenn uns das helfen könnte, der derzeitigen neoliberalen Ordnung erfolgreich den Kampf anzusagen, wäre das etwas Gutes. Doch das wird unmöglich bleiben, solange wir jede*n auf der anderen Seite dämonisieren. Ich finde auch einiges, was Noëlle McAfee in jüngerer Zeit über demokratische Meinungsbildungsprozesse geschrieben hat, sehr bereichernd. [4] McAfee bezieht sich auf empirische Studien, die untersucht haben, was passiert, wenn Menschen sich mit Leuten vom äußersten anderen Ende des politischen Spektrums austauschen. Interessanterweise ändern sie durch diese Gespräche nicht unbedingt ihre Ansichten oder politischen Überzeugungen. Aber sie ändern ihre Ansichten über die anderen Leute, die die entgegengesetzte Überzeugung vertreten. Sie heißen solche Überzeugungen nicht gut oder entschuldigen sie, aber sie begreifen, wie diese anderen aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer Art, die Welt zu sehen, zu ihnen gelangen konnten. In einem unglaublich polarisierten Umfeld kann dieses Modell der demokratischen Meinungsbildung einen sinnvollen Ansatz darstellen. Es löst nicht alle unsere Probleme, aber es könnte ein wichtiger erster Schritt dahin sein, die lähmende politische Polarisierung von heute zu überwinden.

IG: Das ist auch aus kunsthistorischer Perspektive interessant. Wenn ich mir zum Beispiel die Geschichte der historischen Avantgarden anschaue, dann finde ich ein zutiefst polarisiertes künstlerisches Feld vor. Absolute Feind*innen und Gegner*innen vorauszusetzen, war für jede einzelne Avantgardebewegung von entscheidender Bedeutung. Man könnte die These vertreten, dass das Betriebssystem der Avantgarde paranoid-schizoid ist. Natürlich gibt es auch Beispiele für Künstler*innen, die aus der depressiven Position heraus schöpferisch tätig waren. Ich habe vor Kurzem Joan Mitchells Gemälde in Paris gesehen, von denen viele Früchte ihrer Trauerarbeit sind. Aber wenn wir uns die Sozialen Medien – die Netzwerkplattform der Kunstwelt – ansehen, da spalten und polarisieren die Leute wie verrückt. Und auch für den schöpferischen Prozess kann es in bestimmten historischen Augenblicken notwendig sein, sich von einem vermeintlichen Konsens abzuspalten, gegen die alte Garde zu polarisieren und vorherrschende Annahmen massiv abzulehnen.

AA: Das hat mit einem Punkt zu tun, den wir eben schon angesprochen haben. Klein selbst stand der paranoid-schizoiden Position eher ablehnend gegenüber – für sie galt es diese Position fortwährend zu überwinden. Aber einige zeitgenössische Kleinianer*innen wie Thomas H. Ogden vertreten die Ansicht, dass die paranoid-schizoide Position auch ihre guten Seiten hat. [5] Sie ermöglicht eine Art Aufbrechen verknöcherter Strukturen und einen Bildersturm, der wirklich wichtig sein kann, um Raum für etwas Neues zu eröffnen. Es gibt Augenblicke, in denen gerade das nötig ist.

IG: Vielleicht ist es in Ordnung, wenn man von Zeit zu Zeit eine paranoid-schizoide Phase durchmacht. Doch in diesem psychischen Zustand steckenzubleiben kann ein bisschen ermüdend und langweilig und gefährlich sein. Aber es ist sehr interessant, Kunstgeschichte mit Klein zu denken, denn – du hast darauf hingewiesen – sie betont stark die Rolle von Fantasien. Klein hat gezeigt, wie unsere Objektbeziehungen durch Fantasien vermittelt, gefiltert und verzerrt sind. Und Kunstkritik ist natürlich eine Tätigkeit, bei der es ständig darum geht, Objekte und ihre Beziehungen zu erfassen (und zu bewerten). Insofern ist sie von Fantasien bezüglich dieser Objekte und Projektionen auf sie durchzogen. Gleichzeitig aber sehen sich Kunstkritiker*innen mit einer bestimmten Wirklichkeit dieser Objekte konfrontiert – mit Objekten, die gegebenenfalls sogar selbst das Wort ergreifen. Ich habe mich gefragt: Wie würde eine Kunstkritik aussehen, die ihre eigenen Fantasien und Projektionen mit Klein reflektiert?

AA: Die Welt der Kunstkritik kenne ich nur von außen. Aber du hast da etwas Faszinierendes angesprochen, insbesondere mit den Objekten, die uns auf eine bestimmte Weise antworten. Das bringt uns auf das zurück, was wir vorhin über Kleins Verhandlung des Intrapsychischen und des Intersubjektiven gesagt haben. In meiner Disziplin, Philosophie, stellt sich eine analoge Frage bezüglich der Interpretation des Texts, in die immer Fantasien und Projektionen mit eingehen. Das bedeutet, dass es viele verschiedene Arten gibt, Texte – insbesondere sehr komplexe Texte – zu lesen. Aber folgt daraus, dass alle Interpretationen gleichberechtigt sind, dass alles erlaubt ist? Das dann doch nicht, weil der Text eben antwortet. Zwischen der Kreativität des*der Interpret*in und dem Wortlaut des Texts muss es ein Geben und Nehmen geben, ohne dass man deshalb der Vorstellung verfällt, dass der Text sich selbst erkläre oder interpretiere.

Valentina Liernur, „Selfie con carrito“, 2019

IG: Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich das Leitthema dieser Ausgabe ansprechen: Ohnmacht. Das Wort ist sehr schwer ins Englische zu übersetzen – man kann es als fainting, powerlessness oder impotence bezeichnen, aber all diese englischen Übersetzungen treffen nicht, was das Wort Ohnmacht so besonders macht: nämlich, dass es auch auf einen Rest von Macht inmitten der Ohnmacht verweist. Mit Klein im Hinterkopf könnte man die Ohnmacht als einen Seelenzustand charakterisieren, in dem wir von anderen abhängig und von Anfang an von dieser Abhängigkeit gezeichnet sind. Man könnte auch meinen, dass Kleins depressive Position viel mit Ohnmacht gemeinsam hat, weil sie auf Wege hinweist, mit dieser furchtbaren Angst klarzukommen, die unsere Hilflosigkeit, unser Ausgeliefertsein an andere auslöst. Insofern hat dieser Seelenzustand Ähnlichkeit mit Ohnmachtsgefühlen. Vor diesem Hintergrund wollte ich dich fragen: Welche Art Handlungsmacht ist in Kleins depressiver Position am Werk? Wie kann ein depressives Handlungsvermögens tätig werden?

AA: Die Idee, dass ein neugeborener Mensch hilflos und abhängig ist, findet sich nicht nur bei Klein – auch Freud hatte diese wichtige Einsicht. Und die ist von erheblicher Bedeutung für unser Seelenleben und unsere fortschreitende Sozialisierung. Klein gibt dieser Idee einen besonderen Dreh, der interessant ist, weil die für ihr Werk so zentralen Dynamiken von Liebe und Hass zum Teil durch diese Position extremer Abhängigkeit und Verwundbarkeit erklärt werden. Für Klein ist unser psychischer Ausgangspunkt ein Gefühl, verfolgt zu werden, was Angst macht. Der Säugling verspürt Hunger und „denkt“: Warum ist die gute Brust nicht hier, um mich zu füttern? Sie legt es darauf an, mich zu zerstören, denn sie antwortet nicht auf mein Bedürfnis.

IG: Der Säugling erlebt auch Vernichtungsangst, wenn die Mutter/Bezugsperson abwesend ist.

AA: Ja. Aber dann ist dieses Objekt, von dem das Kleinkind sich verfolgt und angegriffen fühlt, eben dasselbe Objekt, das es liebt und von dem es abhängt und Nahrung und Befriedigung erhält. Und dieser Zwiespalt, das ständige Hin und Her zwischen diesen zwei Haltungen, ist für die paranoid-schizoide Position charakteristisch. Eine Haupterrungenschaft der depressiven Position ist die Fähigkeit, die beiden Haltungen zu integrieren und so das Objekt als Ganzes zu erfahren. Dadurch begreift der Säugling, dass die beiden voneinander abgespaltenen Teilobjekte in Wirklichkeit dasselbe Objekt sind – dass also dasselbe Objekt, das ich liebe und von dem ich befriedigt werde, auch dasjenige ist, das ich hasse und von dem ich enttäuscht werde. Daraus erwächst eine neue, depressive Art Angst, weil dem Säugling klar wird: Oh, ich schlage die ganze Zeit in meiner Fantasie und vielleicht auch in Wirklichkeit auf dieses Objekt ein. Und wegen der Allmacht der Gedanken, die nach Klein für die kindliche Erfahrung bezeichnend ist, glaubt das Kleinkind, dass es so das geliebte Objekt zerstört hat. Das ruft dann die depressive Angst und, so Klein, das Bemühen um Wiedergutmachung hervor. Das war jetzt ein längerer Umweg hin zu einer Antwort auf deine Frage, die, denke ich, so anfangen würde: Das depressive Handlungsvermögen ist wiedergutmachend. Es ist das Handlungsvermögen, das einer Art integrativem Impuls entspringt, einem Trieb, gespaltene Objekte wieder zusammenzufügen und sich zu ihnen als zu einem Ganzen zu verhalten. Entscheidend ist dabei aber, dass Integration nicht als Assimilation oder als hierarchischer, vertikaler Subsumptionsprozess zu verstehen ist, sondern als sich weit öffnende Haltung dem anderen gegenüber.

IG: In der Kunstwelt und auch in den Sozialwissenschaften besteht in letzter Zeit wieder verstärkt Interesse an Vorstellungen von Wiederherstellung und Wiedergutmachung, nicht nur in der Perspektive der Postcolonial Studies, sondern auch aus einem soziologischen Blickwinkel. Ich frage mich, ob es da vielleicht einen Zusammenhang zu der paranoid-schizoiden Atmosphäre gibt, in der wir derzeit leben. Und könnte es sein, dass diese Konzentration auf Fürsorge und Wiederherstellung/Wiedergutmachung auch ein Problem darstellt, weil sie auf eine Verleugnung von Aggression und all den anderen Dingen hinausläuft, die sich in der paranoid-schizoiden Weltwahrnehmung abspielen?

AA: Was Kleins Theorie so interessant und überzeugend macht, ist, dass es beim depressiven Handlungsvermögen überhaupt nicht darum geht, Aggressionen zu verleugnen, sondern darum, die Ambivalenz aushalten zu können, die sich aus der Unvermeidlichkeit von Aggressionen ergibt, also darum, sich zur eigenen Aggression und zu der anderer Menschen produktiver verhalten zu können. In manchen von Klein inspirierten Traditionslinien der Queer Theory nehme ich eine problematische Tendenz wahr, die Unausweichlichkeit von Aggressionen und die in der depressiven Position vorherrschende Ambivalenz herunterzuspielen. Aber bei Klein selbst gibt es keinen Zweifel: Beim depressiven Handlungsvermögen geht es darum, Aggressionen zu akzeptieren und produktiver zu handhaben, und in keiner Weise darum, sie zu verleugnen oder auszuschalten.

IG: Wie könnte man das Ich in der depressiven Position oder das Ich in der ohnmächtigen Position begrifflich fassen? Denn dieses ohnmächtige Ich scheint eines zu sein, das sich weder vollständig aufgibt noch zu vollständiger Herrschaft in der Lage ist. Es ist irgendwie dazwischen.

AA: Das ist treffend formuliert. Klein bietet ein ganz eigenes Verständnis der Ich-Integration an. Nun ist das ja eine komplizierte und gleichzeitig eine wichtige Frage, denn Lacan zum Beispiel übte berühmtermaßen scharfe Kritik an Klein wegen ihres Festhaltens an einer Vorstellung vom Ich, die er selbst natürlich rundweg ablehnte. Für Lacan war das Ich eine restlos narzisstische Struktur. Aber Kleins Verständnis der Ich-Integration ist völlig anders als das klassische Freud’sche Bild vom Ich. Für sie geht es bei der Ich-Integration um die Öffnung und Bereicherung des Ichs durch die Einbindung von immer mehr unbewussten Inhalten. Sie entwirft ein grundlegend expansives Modell des Ichs, statt eines, bei dem es um eine Hierarchie der Triebe oder ihre Beherrschung geht. Und ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was du „dazwischen“ genannt hast.

IG: Aber wenn wir davon ausgehen, dass dieses geschwächte Ich einerseits nicht Herr*in im eigenen Hause, andererseits auch nicht ohne Handlungsmacht ist, dann erwächst eine Gefahr, auf die du in deinem Buch hinweist – und die auch Theodor W. Adorno schon vermerkt hat –: dass nämlich dieses geschwächte Ich für faschistische Versuchungen anfällig sein könnte. Wie kann man dieses schwächere ohnmächtige Ich davon abhalten, sich für faschistische Szenarien zu entscheiden? Und wie weit sollte jene Ermächtigung und Autonomie gehen, die es davor bewahrt, dem Faschismus zu erliegen?

AA: In meinem Buch vertrete ich die These, dass Adorno an diesem Punkt hängen bleibt, weil er sich kein anderes Modell von Ich-Stärke vorstellen kann. Für ihn, so scheint es, ist Ich-Stärke eine Frage der Bewältigung der und Herrschaft über die innere Natur. Was bei Adorno großartig, aber manchmal auch höchst frustrierend ist, ist, dass er für bestimmte Widersprüche und Paradoxe ein scharfes Auge hat und sie noch zuspitzt. Einerseits ist er ein treffsicherer Kritiker dieses Modells eines durch die Verinnerlichung von Herrschaft oder Introjektion des Opfers zusammengehaltenen Ichs. Andererseits laufen wir ohne diese Art Ich-Stärke Gefahr, zu autoritären Persönlichkeiten zu werden. Ich habe zwar Verständnis für die, die sagen würden, dass Adorno nur eine zutiefst antagonistische und problematische Dimension unserer Gesellschaft ins Licht rücken will, finde das aber doch unbefriedigend. Klein eröffnet eine andere Perspektive auf die Frage der Ich-Stärke, die vielleicht einen neuen Weg weist. Ich-Stärke besteht für Klein in der Fähigkeit, sich auf bereichernde Weise zu öffnen und Ambivalenz auszuhalten, ohne in Ich-Spaltung zurückzufallen. Diese Haltung aufrechtzuerhalten erfordert tatsächlich eine Menge Stärke und aktive Auseinandersetzung. Das ist viel Arbeit. Es ist leichter, zu spalten, zu dämonisieren und zu idealisieren.

Übersetzung: Gerrit Jackson

Amy Allen ist Professorin für Philosophie und Women’s, Gender, and Sexuality Studies an der Pennsylvania State University. Sie arbeitet an der Schnittstelle von Kritischer Theorie der Frankfurter Schule, zeitgenössischer französischer Philosophie, feministischer Theorie, psychoanalytischer Theorie und postkolonialer Theorie. Sie ist die Autorin von fünf Büchern, darunter Das Ende des Fortschritts. Zur Dekolonisierung der normativen Grundlagen der kritischen Theorie (2019) und Kritik auf der Couch. Warum die Kritische Theorie auf die Psychoanalyse angewiesen ist (2023), beide erschienen bei campus.

Isabelle Graw ist Herausgeberin von TEXTE ZUR KUNST und lehrt Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule in Frankfurt/M. Ihre jüngsten Publikationen sind: In einer anderen Welt: Notizen 2014–2017 (DCV, 2020), Three Cases of Value Reflection: Ponge, Whitten, Banksy (Sternberg Press, 2021) und Vom Nutzen der Freundschaft (Spector Books, 2022).

Image credit: 1. Courtesy Karla Black and Galerie Gisela Capitain, Cologne; 2. Detroit Institute of Arts, public domain; 3. Courtesy of Wellcome Collection, public domain; 4. Courtesy Michael Neff, photo Hans-Georg Gaul; 5. Private collection, public domain; 6. Courtesy of Birgit Megerle and Galerie Neu; 7. © Generali Foundation, photo Werner Kaligofsky; 8. Courtesy of Valentina Liernur, photo Nacho Iasparra

Anmerkungen

| [1] | Siehe Freuds Totem und Tabu (1913) und Die Zukunft einer Illusion (1927). |

| [2] | Siehe die eingehendere Diskussion dieser Frage bei Amy Allen/Mari Ruti, Critical Theory between Klein and Lacan: A Dialogue, New York 2019. |

| [3] | Nancy Fraser/Rahel Jaeggi, Kapitalismus. Ein Gespräch über kritische Theorie, übers. von Jürgen Schröder, hg. von Brian Milstein, Berlin 2020. |

| [4] | Noëlle McAfee, Fear of Breakdown: Politics and Psychoanalysis, New York 2019. |

| [5] | Thomas H. Ogden, Frühe Formen des Erlebens, übers. von Horst Friessner/Eva M. Wolfram, Wien/New York 1995. |