VORTRÄGE OHNE GRUND

Felix Bernstein, “The Threshing Zone” (detail), 2024

Wenn man sich von einem schlüssig erscheinenden Argument ab- und sich ihm dann wieder zuwendet, stößt man auf grafische Splitter, die kaum mehr ergeben als entstellte Klänge und halb gare Gedanken, und man fragt sich, ob eine kohärente Form existiert, die die Leser*innen zu der Annahme verleitet, der*die Vortragende besäße ein Innenleben, das mehr ist als bloß …

Die klassische Gliederung eines Vortrags

Sich durch die Form, die Gestaltung, den Klang, die Geste, von Intervallen und Strukturen anstatt von der Idee leiten zu lassen, bedeutet, sich mehr durch fantasievolle Assoziationen als durch eine rationalisierte Beweisführung leiten zu lassen. Der*die Vortragende wird von synästhetischen Ähnlichkeitsverkettungen, die die Argumentation bremsen und keine eindeutigen Hierarchien und Definitionen hervorbringen, in die Irre geführt. Nur weil zwei Wörter oder Bilder ähnlich klingen oder aussehen, weisen sie noch keine logische, historische oder semantische Verbindung auf – eine Grundregel strikter Wissenschaft. Anders gesagt, bedeutet dies, dass die Wissenschaft häufig einer Verkettung folgt, die auf semantischer Ähnlichkeit und Differenz (Synonymie und Antithesis), jedoch nicht auf synästhetischer Ähnlichkeit und Differenz beruht. [1] Das rhetorische Spiel zieht die äußerliche, materielle, einstudierte, skopische Visualität des Schreibens der körperlichen, spontanen, oral-auditiv stimmlichen Übermittlung der Rede vor. [2] Der unmittelbare Rückgriff auf das Spiel mit Figuren abseits der Poesie suggeriert Verrücktheit oder, schlimmer noch, einen Mangel an Ernsthaftigkeit – einen kindischen, unreifen Ästhetizismus. Klassischerweise wurde ein extremer Ästhetizismus mit Stummheit (dem Bild ohne Worte) oder mit Geschwätzigkeit (dem Wort ohne semantische Bedeutung), jedoch auch mit Unklarheit, Musik, Simulakren, Inspiration, Verdutztheit, Zeitlosigkeit und Unmittelbarkeit in Zusammenhang gebracht, während ein vernunftgemäßer Diskurs klare und deutliche Vorstellungen erforderte, die sich zu abstrakten Idealen ausbildeten. Der ordnungsgemäße Gebrauch von Illustrationen oder poetischen Motiven innerhalb dogmatischer Beweisführungen dient dazu, die These, hegemoniale Mythen oder die Tugendhaftigkeit des*der Redner*in zu allegorisieren, zu beweisen oder auf transparente Art zu demonstrieren.

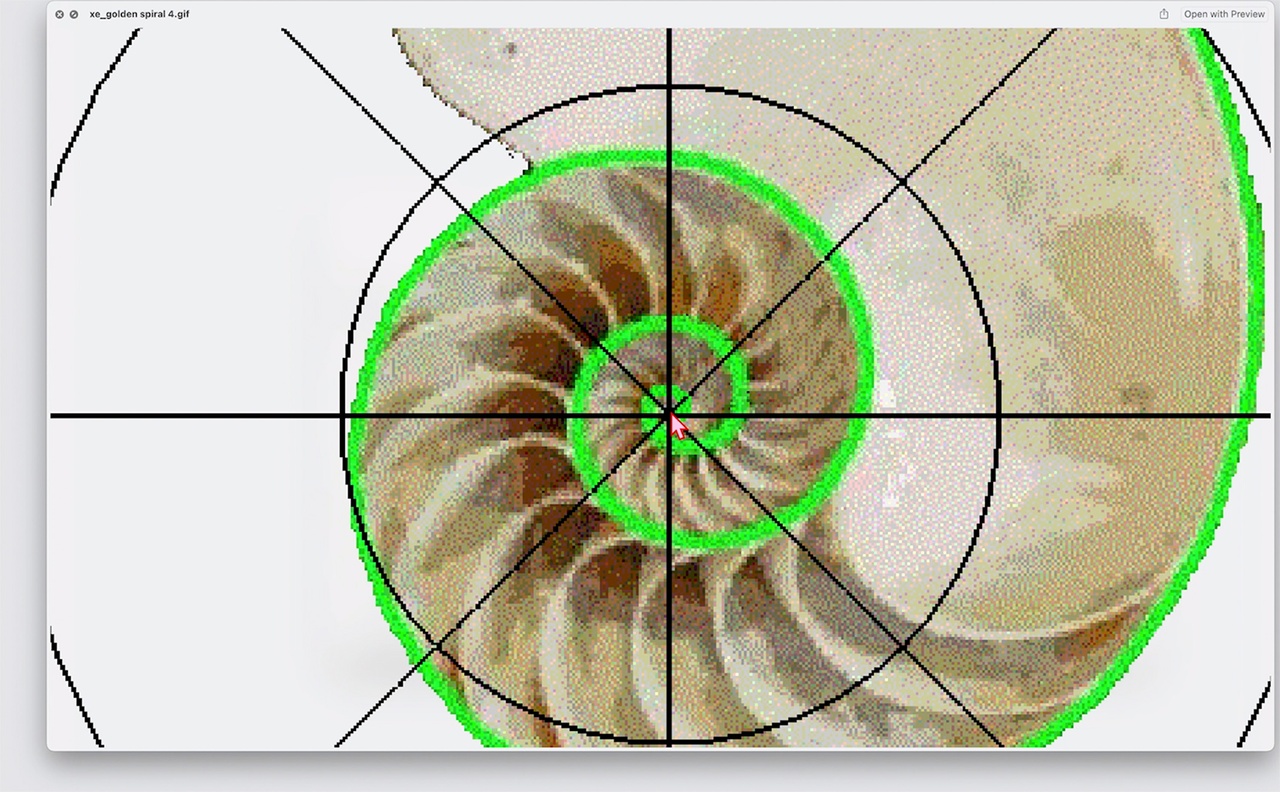

Felix Bernstein, “Conchomania” (detail), 2023

Indem ich die dogmatische Ordnung der Dinge umkehre, setze ich mit der Figur ein und lasse den Gedanken folgen. Das Resultat hat eine, wenn auch nicht sogleich greifbare, viszerale Logik und ermöglicht Fehlleistungen, die den Subjekt wie das Thema kodierenden, gesellschaftlichen Algorithmus hintertreiben. Indem (oft durch automatisierte und zufallsbedingte Prozesse generierte) Diagramme und bildliche Darstellungen an die Stelle der Argumentation treten dürfen, eliminiere ich mich selbst nicht als Präsenz, sondern erlaube meiner Subjektivität und meinen Thesen zu Effekten des Fließbands der Informationen zu werden. Ich übertreibe und hebe die Selbstgefälligkeit der Präzision mittels Karikatur und Manie auf – entlarve und zerfasere die kategorische Unterschiede markierenden Ränder, fächere, statt eine falsche Abgeschlossenheit durch einen einzelnen Mittelfalz zu offerieren, die Faltungen auf, die ein Subjekt wie ein Thema strukturieren. Ich nenne dieses Vorgehen Threshing – etwa: „Schwellen-Dreschen“ [Anm. d. Übers.] –, das disziplinäre Ertesten der Schwellen innerhalb eines gegebenen Subjekts oder Themas.

Threshing findet in jedem Subjekt wie Thema ein Symptom (eine symbolische Manifestation) oder auch Synthom (eine synthetische Grammatik, die neue Verbindungen herstellt). [3]

Threshing erneuert und torquiert kontinuierlich die These, indem es Schlagworte wiederholt, ihre Bedeutungen aber mittels homografischer, homonymischer und homofonischer Variationen verändert. Statt also eine These zu formulieren, um sie sodann zu beweisen, eröffnet jeder Absatz eine neue These bzw. ein neues konnotatives Set für dieselbe These.

Threshing zwingt dem Denken eine Struktur auf, indem es logischen Mustern hin zu widersprüchlichen und absurden Schlüssen folgt, die keiner eindeutigen Agenda dienen, sondern in eine parakonsistente Paradoxie übergehen.

Threshing ordnet die These Diagrammen, Tabellen und logischen Operationen unter. Mittels Gegenüberstellung konträrer Rahmen, Ränder, Skalen, Listen und Tabellen werden die Diagramme jedoch einem möglichen Irrtum ausgesetzt.

Threshing räumt mit dem Verständnis einer Argumentation auf, nach welchem sie eine zeitliche, zu einem finalen Ziel führende Entwicklung besäße. Aufgabe ist es, die rhetorischen Figuren ohne fesselnde Überzeugungskraft anzuwenden bzw. ohne eine dialektische Bewegung in Richtung einer größeren Klarheit zu suggerieren. Fragmentierte Tropen werden wie Körperteile zu einem Cadavre Exquis zusammengefügt, der Entwicklungsfortschritte in einem gefrorenen Bündel anachronistischer Organe wirkungslos macht – indem er sämtliche „Stadien“ psychosexueller Entwicklung zur selben Zeit in Diagrammen präsentiert, die aus ineinandergreifenden Rändern (Ketten von Mengendiagrammen und topologischen Ringen) bestehen. Diese fraktalen Diagramme enthalten alle morphogenetischen Stadien des Diagramms im Diagramm selbst.

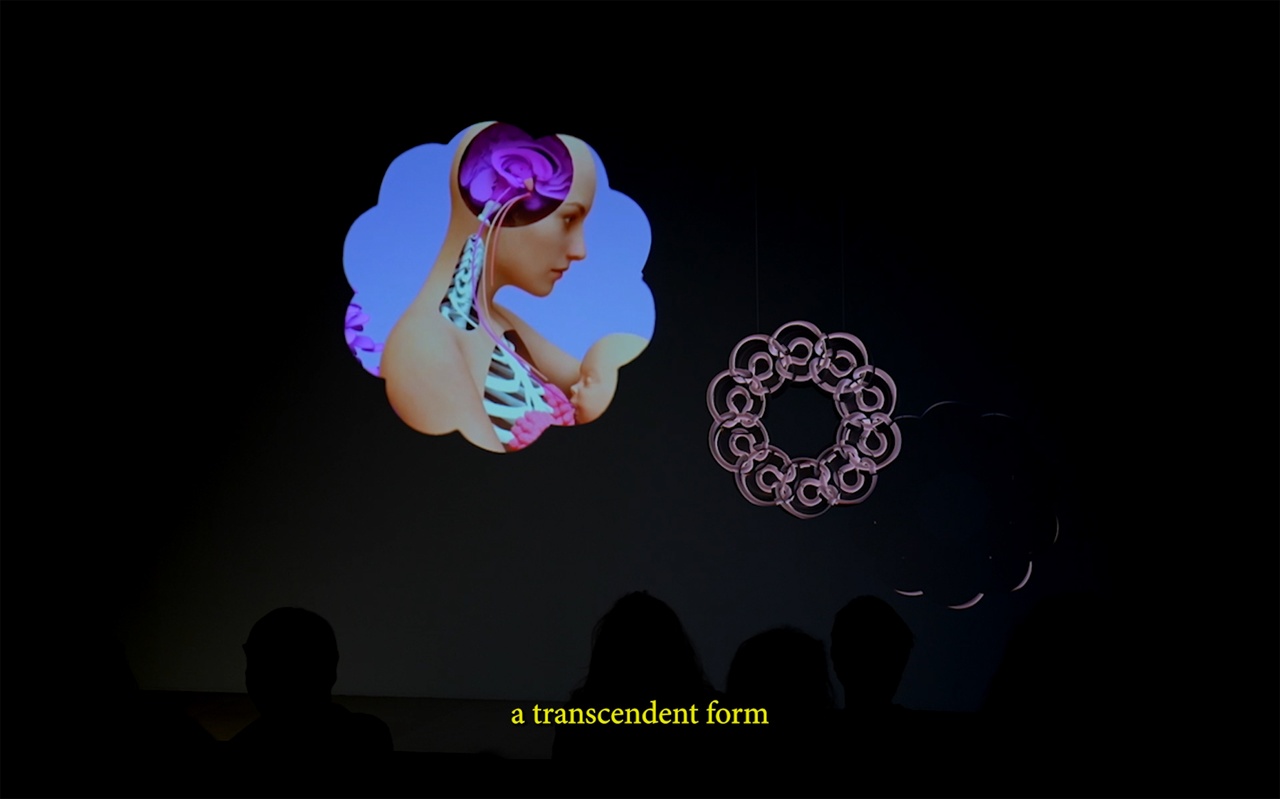

Felix Bernstein, “The Threshing Zone,” Greene Naftali, New York, 2024

Für meine Vorträge über Conchomanie (Muschelschalenbesessenheit) folgte ich der Spur der Schalen als Ikone und Metapher und begann mit Marcel Prousts berühmtem Beispiel des Muschelgebäcks Madeleine mit Blick auf das ozeanische Reservoir des Gedächtnisses. Das Gebäck birgt eine esoterische Verbindung zur St.-Jakobus-Verehrung und deren Emblem, der Jakobsmuschel. Dies wiederum führte mich zu Walter Benjamins Beschreibung des bürgerlichen Interieurs als muschelartiger Behausung voll muschelartiger Behältnisse und zu Marcel Broodthaers’ Gebrauch von Muscheln als ein Zeichen für Formgebung, Markierung, Beschriftung sowie zu Belgiens provinziellem Status. Schließlich entdeckte ich, dass die Muschelhülle der Psychoanalyse regelmäßig als Metapher dient – von Sigmund Freuds Beschreibung des psychischen Reizschutzes als hüllenartiger Rindenschicht bis hin zu jener für Autismus als Einschließung von Mutter und Kind in einer unversehrten Hülle. Wieder motivierte mich nicht eine einzelne Bedeutung des Wortes shell, sondern dessen Gebrauch als Terminus, Bild, Klang und Stilfigur. Ich betrachtete „Muscheln“ (shells) nicht als transhistorisches Signifikat oder die Muschelschale (seashell) denotierenden Archetyp. Ich ging Verkettungen figurativer Verschiebung (shell als Exteriorität jeder Art) sowie Literarisierungsketten (hüllenartiges Äußeres, das zur wirklichen Muschelschale wird) nach, um die (Stil-)Figur ihrer Macht zu berauben, zu überreden, zu kategorisieren oder eine Einzelidee transparent zu kommunizieren. Der Kern einer Idee lässt sich nie aus der Hülle der Metapher „herausdreschen“; die äußere Aufmachung der Tropen lässt sich nicht beseitigen, um zu einer „echten“ Wahrheit zu gelangen. Wenn man aber die gezackten Kanten zwischen den Hüllen (shells) untersucht, lassen sich die subtilen Wortverkettungen hinter den Worten erspüren.

Das Verständnis der Hülle als entsorgbaren Gehäuses eines Kerngedankens entspricht jedem im Entwicklungsprozess abstreifbarem Beiwerk, darunter der Form für den Inhalt, dem Übergangsobjekt für das ausgereifte Objekt, dem Phonem für das Wort und dem Vorspiel für die Klimax. In der Psychoanalyse ist eine entscheidende entsorgbare Form die erogene Zone – in der ein rudimentäres, infantiles, inhumanes, unvollständiges, unreifes und obsoletes Relikt prägenitaler Sexualität, das höchstens als Begleitung für die reife sexuelle Lust dienen kann, gesehen wird.

Felix Bernstein, “The Threshing Zone” (detail), 2024

Für meinen Vortrag The Threshing Zone (Die Schwellen-Dreschzone) im Juni 2024 bei Greene Naftali in New York erfand ich eine imaginäre Chronik der erogenen Zonen und zeichnete ihre Erfindung durch Freud nach. Obgleich die Vorstellung von erogenen Zonen heute selbsterklärend erscheint, waren diese vor Freud kein Bestandteil des medizinischen Diskurses. Um herauszufinden, wie Freud zu seiner Genese angeborener, polymorpher Sexualität kam, mutmaßte ich, er habe Karikaturen homosexueller, passiver und weiblicher Körper auf das Kleinkind übertragen – so, als wäre es eine organische Prädisposition, oral und anal sexualisiert zu werden. Ich schaute auf die Medizingeschichte „hysterogener Zonen“ (um die Gebärmutter herum lokalisiert und dazu bestimmt, hysterische Episoden auszulösen), Tierkreiszeichen und Aderlasspunkte, die den Körper sämtlich als von Diagrammen vorprogrammiert markierten. Freud schmuggelte diese heidnischen Vorstellungen in die Moderne, als wäre der Körper noch immer für Gött*innen, Planeten, Ahn*innen und böse Triebe empfänglich. Unser gegenwärtiges digitales und pornografisches Zeitalter konkretisierte Freuds Stadien in sexuellen Identitäten und pornografischen Genres (oral, anal, oben, unten, poly, Cuck).

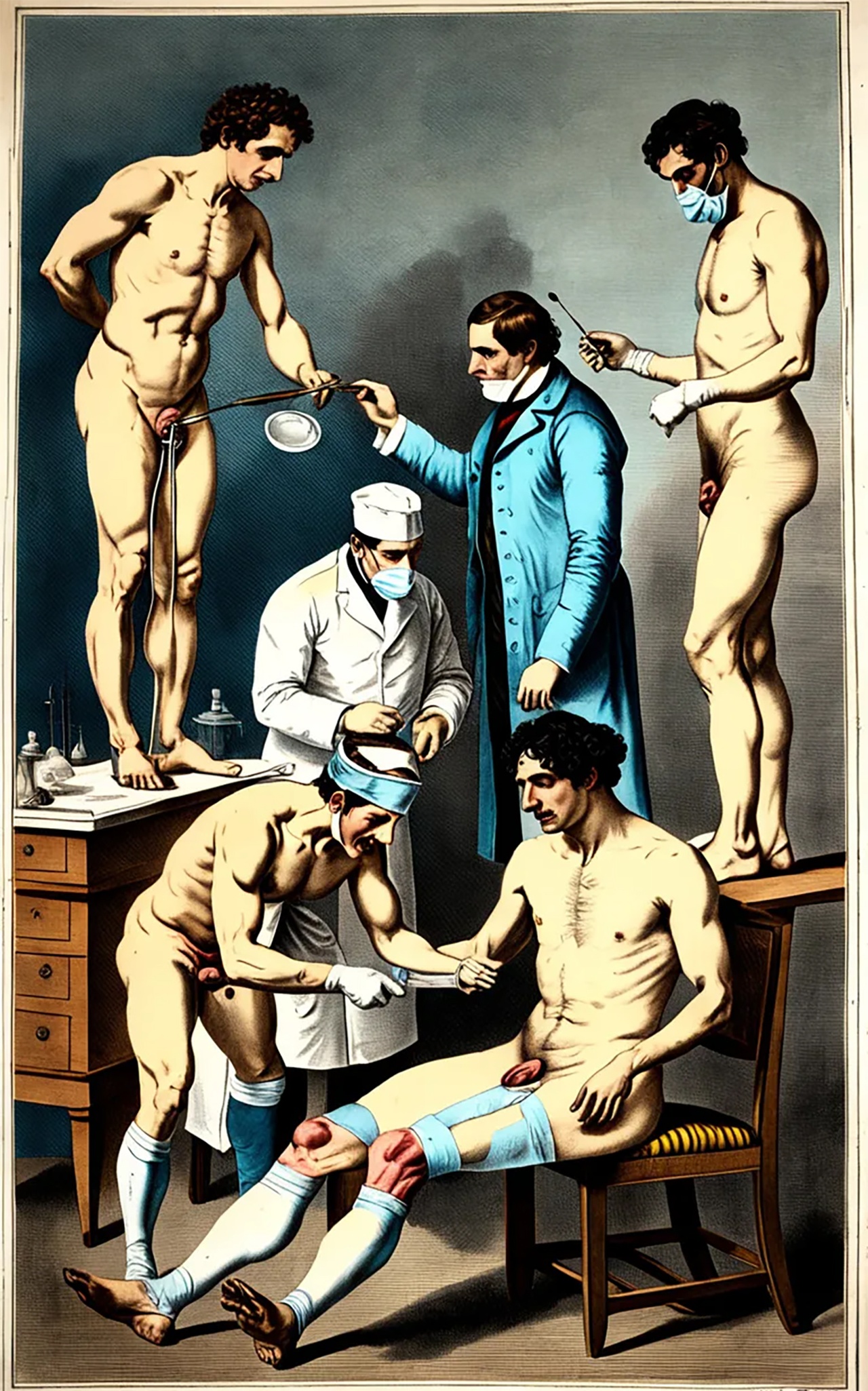

Freud war der Auffassung, der kindliche Körper wiederhole evolutionäre und zelluläre Stadien, wobei Oralität eine Art uranfängliches Amöbenstadium bedeute. Ich arbeitete mit Illustrator*innen, Trickzeichner*innen und Text-zu-Bild-KI, um eine neue morphogenetische Bildsprache zu produzieren, die die Genese von in hautähnlichen Substanzen erzeugten Topologien sichtbar machte. Außerdem bastelte ich anatomische Darstellungen des 19. Jahrhunderts zusammen, auf denen Ärzt*innen dargestellt sind, die mathematische Logikformeln in die Körper von Patient*innen ritzen, und Patient*innen, die sich ihre Körper gegenseitig mittels Branding, Ätzen und Nähen neu erschaffen. Zurück ging dies auf Jacques Lacans Gebrauch der Topologie, um die Stadien psychischer Erkrankung in einer Detailgenauigkeit zu kartieren, die ebenso absurd war, wie sie den diagnostischen Wahnsinn moderner Psychiatrie widerspiegelte.

Felix Bernstein, “The Threshing Zone,” Greene Naftali, New York, 2024

Der erogene Reiz ist ein Affekt ohne Grund – dennoch gehört zur psychischen Entwicklung, diesem Stimulus kausal etwas zuzuschreiben –, es kommt von innen oder von außen, es ist sexuell oder ängstlich, es kann entladen oder verlängert werden, es wird durch Leid verursacht, es kann durch jene Handlung gelindert werden. Diese Versinnbildlichung der erogenen Zone führt zu einer kartografischen Beherrschung der Sexualität. Beim frühen Freud finden wir die Vorstellung, dass das Übertreten der erogenen Schwelle den Organismus mit so viel Erregung flutet, dass ein psychischer Apparat entwickelt werden muss, um sie zu bewältigen – zuallererst, indem die Reizursache auf ein externes Objekt übertragen wird.

Das erogene Band, ursprünglich eher wie ein Möbiusband, wird in ein Netzwerk externer und interner Beziehungen aufgetrennt und schließlich zu einem klar organisierten Körper, der sein sexuelles Zentrum in den Genitalien hat. Anstatt psychosexuelle Stadien als die entwicklungsgemäße Anpassung an ein kohärentes Körperbild zu betrachten, stelle ich mir Sex als ein Set fragmentierter körperlicher und sensueller Teile vor (Buchstaben, Ränder, Löcher, Geräusche), die in intelligiblen Subjekten wie Themen synthetisch verquickt werden. Diese vollständig organisierten Subjekte und Themen aber können die Rätsel des erogenen Stimulakrums niemals vollständig erklären. Wir stimulieren, rimmen und edgen auf der Suche nach dem schwer fassbaren Grund unserer Erregung, die hierdurch nur noch verdoppelt wird. Auch wenn die Glaubwürdigkeit unserer Annahmen über Sex graduell ist, kommen doch alle auf der vergeblichen Suche nach dem, was sie antörnt. Die erogene Schwelle markiert die schwankende Zone unserer Kausalverkettungen. Wird der vernunftgemäße Grund verschoben, öffnen wir uns für die Abgründigkeit einer Dissoziationskette – Sprachsplitter, die lediglich zu erkennen geben, dass wir in unserem unablässigen Edgen der Schwelle zur Kohärenz nimmer näherkommen.

Indem er*sie den Abgrund umgeht, versammelt der*die Vortragende zerstreute Empfindungen in einem Abbild von Bedeutung. Der*die Vortragende ist ein*e Hochstapler*in – vorgebend, die Triebe (skopisch, auditiv und oral) auszurichten, zu strukturieren, zu dekonstruieren und zu historisieren, doch vermittelt er*sie nie anderes als die eigenen, wollüstigen Fantasien.

Felix Bernstein inszeniert psychofiktionale Szenen in Vorträgen, Essays, als Satire und Melodrama und bedient sich dabei fehlerhafter Bildkörper und Diskurse, um verkrustete Ideale zu durchbrechen. Er ist Autor von Burn Book (Nightboat, 2016) und Notes on Post-Conceptual Poetry (Insert Blanc Press, 2015) und war gemeinsam mit Gabe Rubin Co-Regisseur von Madame de Void: A Melodrama (2018). Bernstein performte in Institutionen, darunter Artists Space, LA MOCA, Luma Westbau und das Whitney Museum of American Art.

Übersetzung: Sonja Holtz

Image credit: 1. + 3. + 4. + 5. Courtesy of Felix Bernstein and Greene Naftali; 2. Courtesy of Felix Bernstein

Anmerkungen

| [1] | Einer Verkettung homonymischer Ähnlichkeiten zu folgen, scheint, da nicht der Sinn an erster Stelle steht, zu semantischer Redundanz zu führen, allerdings kann daraus auch ein Mehrwert unverbundener semantischer Bedeutungen hervorgehen. Gilles Deleuze verdeutlicht dies in Differenz und Wiederholung: Aus dem homonymischen Spiel (bei Raymond Roussel und James Joyce) folgt keine Bedeutungsarmut, sondern ein Exzess; Roussels und Joyce’ Wiederholungen erzeugen exponenzielle Differenzen. Vgl. Gilles Deleuze, Differenz und Wiederholung, aus dem Französischen von Joseph Vogel, München 1992, 159f. Roussel rahmte einen Text häufig mit demselben Satz (mit kleinen grafischen Variationen) zu Beginn und am Schluss einer Geschichte, wobei die Bedeutung durch die Erzählung transformiert wurde. Ein Beispiel: „‚les anneaux du gros serpent à sonnettes‘ (die Ringe der großen Klapperschlange) werden am Ende zu: ‚les anneaux du gros serpent à sonnets‘ (ein Paar Ohrringe, die dem Erzähler gegeben wurden, der ihn vor etwas, das eher eine Königsboa als eine Klapperschlange war, gerettet hatte, von einem Sonette verfassenden großen Mann, der auf dem als Serpent bekannten Blechinstrument spielte).“ Zit. nach: Rayner Heppenstall, Raymond Roussel: A Critical Study, Berkeley 1967, S. 26. |

| [2] | Die Vorstellung, die mündliche Rede übertrage das göttliche Gedächtnis aus dem Inneren der Seele, während das Schriftliche eine äußerliche, technische Ergänzung ist, hat seinen Ursprung in Platons Phaidros. Sokrates berichtet von der Widerlegung des Gottes Theut (dem Erfinder der Schrift) durch den ägyptischen Gott Thamus: „So hast auch du jetzt als Vater der Buchstaben aus Liebe das Gegenteil dessen gesagt, was sie bewirken. Denn diese Erfindung wird der Lernenden Seelen vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung des Gedächtnisses, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittelst fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden.“ Zit. nach: Platon, Phaidros, übers. von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (Berlin, Realschulverlag, 1804), aufgerufen bei: Projekt Gutenberg . |

| [3] | Das Synthom ist mein Neologismus für die synthetische Hervorbringung eines Symptoms, wenn die üblichen symbolischen und sozialen Verknüpfungen für eine „Kompromiss-Bildung“ nicht zur Verfügung stehen. Ist das ein spontaner psychischer Mechanismus, so könnte ein Synthom abwägende Formulierungen erfordern oder auch außerhalb der Psyche auftreten (durch synthetische und prothetische Mittel: etwa die Erzeugung artifizieller Ränder und Strukturen, um die Integrität des Subjekts zu bewahren, oder den Gebrauch von Instrumenten und Maschinen, um dem Subjekt zu ermöglichen, bei Autismus zu funktionieren). Angelehnt ist dies an Lacans Sinthom (sein Archaismus/Neologismus als Alternative zur Symptombildung bei Psychosen, zudem eine Anspielung auf den Apostel Thomas, der Christus’ Wunden anzweifelte, und die Sünde des Menschen in ihrer radikalen „Singularität“), doch auch an den chemischen Begriff des Synthons als die Menge aller Reaktionen, die einer*einem Chemiker*in für die Synthese kleiner Moleküle zur Verfügung steht. In Anlehnung an Jacques Lacan und den*die Chemiker*in bezieht das Synthom alle Permutationen eines gegebenen Falls und hierfür die spontane Erfindung mathematischer Symbole und Wörter mit ein. Lacan findet das paradigmatische *Sinthom* in Joyce, und zwar genau in dessen Hervorbringung eines Mehrwerts polyfoner Signifikanten anstelle eines stabilen patriarchalen Namens, der Bedeutung in einem klaren und finalen Signifikat (einer vereinheitlichten Idee) gliederte. |