GEGEN DIE „NORMALISIERUNG“ Simon Lindner über „Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte“ von Klára Tasovská

Klára Tasovská, „Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte – Die Fotografin Libuše Jarcovjáková“, 2024

Der Kinofilm Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte erzählt von der Lebensphase der tschechischen Fotografin Libuše Jarcovjáková (1952) zwischen der Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 und dem Ende des kommunistischen Regimes 1989. Nicht nur diese zwei politischen Umbrüche in der Tschechoslowakei dokumentierte Jarcovjáková mit der Kamera – zuerst die sowjetischen Panzer, später die demonstrierenden Menschen. Sie fotografierte darüber hinaus scheinbar ihren gesamten Alltag während dieser historischen Periode der „Normalisierung“, die von gewaltsamer Erhaltung des Status quo durch die Regierung geprägt war, und führte zudem durchgehend Tagebuch. So entstand ein Archiv mit vielen Zehntausend Bildern und Einträgen. In jener Zeit hatte sie nur zwei Ausstellungen, 1977 und 1980, und verkaufen ließ sich ihre Alltagsfotografie kaum, sodass sie ihren Lebensunterhalt mit Nebentätigkeiten verdienen musste, zeitweise als Lehrerin oder Modefotografin. [1] Seit den 2000er Jahren erlangte Jarcovjákovás Werk dann zunehmend Bekanntheit in Tschechien. [2] Im Jahr 2020 gewährte sie der Regisseurin Klára Tasovská (1980) für ein Filmprojekt vertrauensvoll Zugang zu ihrem Archiv, ohne selbst in den zweijährigen Prozess zu intervenieren. [3] Das Archiv war bisher nicht systematisch sortiert oder verwaltet worden, Jarcovjáková hatte lediglich für einzelne Ausstellungen darauf zurückgegriffen. „Zuerst musste ich Libušes Archiv organisieren und mich in ihm orientieren“, berichtet die Regisseurin in einem Interview. [4] Aus Jarcovjákovás Lebensaufzeichnungen der Jahre 1968 bis 1989 montierte sie schließlich den 90-minütigen Film. Dessen Bildmaterial besteht ausschließlich aus Fotografien, auf der Tonspur sind ausgewählte Tagebucheinträge Jarcovjákovás zu hören. Dass die Fotografin diese selbst eingelesen hat, lässt im Kinosaal den Eindruck einer intimen Diashow entstehen.

Aufgrund der historischen Eingrenzung auf die „Normalisierung“ kann der Film als Porträt einer Zeitzeugin verstanden werden. Als solche wirkte Jarcovjáková bereits vor wenigen Jahren an der kollektiven Erinnerungsarbeit mit, die die tschechische Nichtregierungsorganisation Post Bellum betreibt. Deren Anliegen besteht zum einen in der Aufklärung über die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts (gemeint sind der Nationalsozialismus und der Kommunismus) und zum andern in der Unterstützung bei gegenwärtigen totalitären Gefahren. Die Organisation kooperiert mit dem staatlichen Institute for the Study of Totalitarian Regimes und dem Tschechischen Rundfunk für zwei Projekte: Die Webseite „Memory of Nations“ bildet eine Oral-History-Datenbank von Zeitzeug*innenberichten, die Doku-Serie Příběhy 20. Století (Geschichten des 20. Jahrhunderts) fokussiert in insgesamt 40 Folgen je eine Personen- oder Berufsgruppe. Jarcovjáková wurde 2016 und 2017 für beide Projekte als queere Überlebende des tschechoslowakischen Kommunismus interviewt. [5] Daraufhin kam aufseiten des Tschechischen Fernsehens (Česká televize) die Idee für ein „Porträt“ der Künstlerin auf. Klára Tasovská übernahm den Auftrag und entwickelte das Konzept weiter. [6]

Die Regisseurin selektierte aus den Aufzeichnungen der Fotografin eine Reihe einschneidender Erfahrungen, die sie als „plot points“ bezeichnet und die immer wieder verdeutlichen, wie die Lebensführung der Künstlerin mit dem repressiven Kurs des kommunistischen Regimes kollidierte. Ihren zweiten Schwangerschaftsabbruch, den sie klandestin durchführen ließ, weil ihr der kommunistische „Abtreibungsausschuss“ kein wiederholtes Mal Hilfe gewährt hätte, überlebte sie nur knapp. In einer anderen Episode, 1985, zwang die Polizei Jarcovjáková, Fotos aus dem Innern des T-Clubs – ein Treffpunkt der queeren Szene in Prag – herauszugeben, weil (angeblich) in der Nähe ein Mord begangen worden sei. In diesem Moment wurde ihr laut ihrem Tagebuch bewusst, dass ihre Fotografie der Community gefährlich werden konnte.

Klára Tasovská, „Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte – Die Fotografin Libuše Jarcovjáková“, 2024

Insgesamt stellt der Film dem seit dem Kalten Krieg viel bemühten Schema des Dissidenten ein komplexeres Bild vom nonkonformen Leben in der Tschechoslowakei entgegen. Als Dissidenten gelten zumeist männliche Publizisten, die sich öffentlich gegen das Regime aussprechen und dafür im westlichen Ausland Anerkennung erlangen. Anhand von Jarcovjákovás Aufzeichnungen gelingt es der Regisseurin, von diesem heroischen Narrativ Abstand zu nehmen und die weniger sichtbare Alltäglichkeit des nonkonformen Lebens mit seinen Unsicherheiten, Selbstzweifeln und Widersprüchen zu zeigen. [7] Der Titel des Film, Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Praxis der Selbstbefragung und Selbstbestimmung, mit der Jarcovjáková einen Weg durch die Widerstände in ihrem persönlichen und politischen Umfeld suchte, um ihr erklärtes Lebensziel, Fotografin zu sein, zu realisieren.

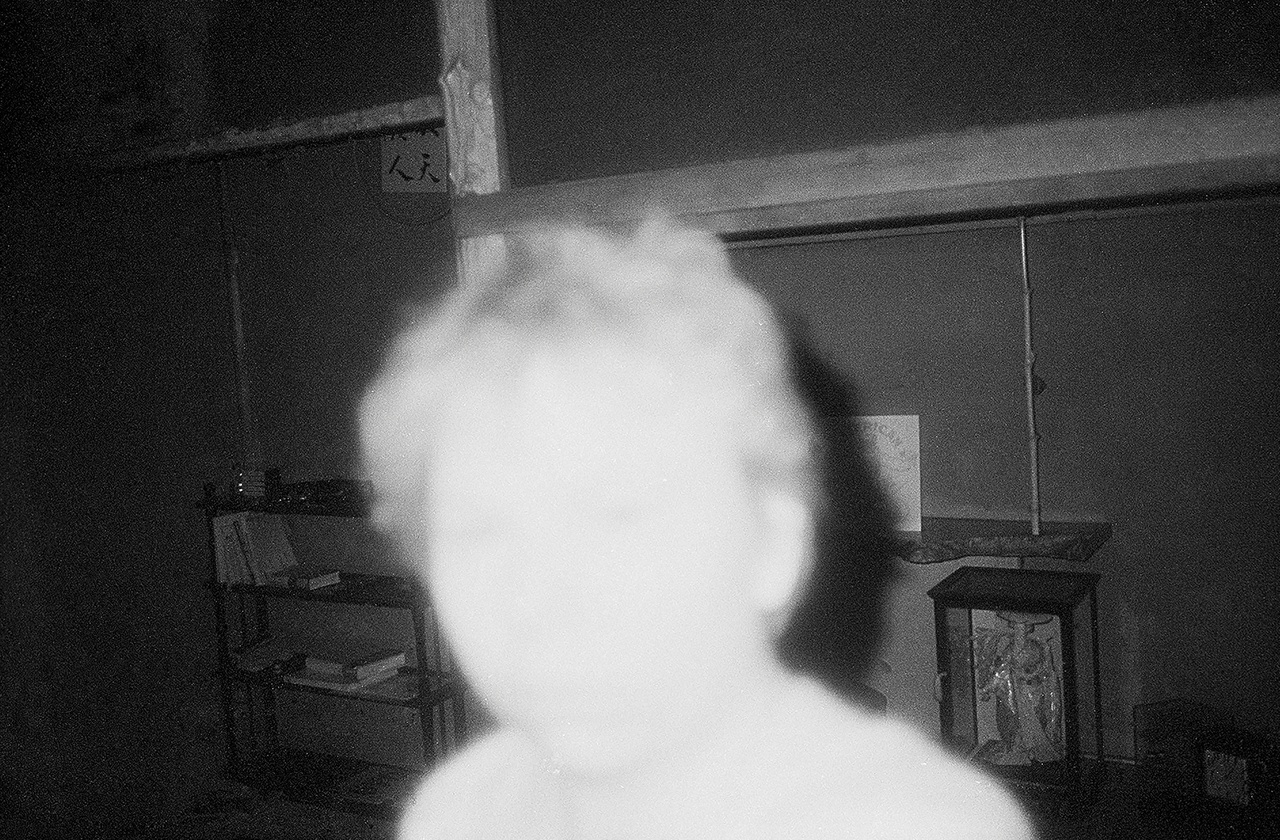

Mit dem Film ergänzt Tasovská die postsozialistische Erinnerungsarbeit nicht nur um die Geschichte einer mehrfach marginalisierten Künstlerin; sie erprobt auch einen experimentellen Zugriff auf die Vergangenheit. Indem sie sich ausschließlich Jarcovjákovás eigener Bilder und Tagebucheinträge bedient, spricht das Material scheinbar für die Fotografin und für sich selbst. Anstatt die Protagonistin aus ihrem Gedächtnis erzählen zu lassen, setzt die Regisseurin das Archiv als solches in Szene. Mit anderen Worten: Sie beschränkt die historiografische Arbeit auf die Bild- und Tonmontage. In weiten Teilen des Films geht die Regisseurin mit den filmischen Montagetechniken maßvoll um, was die Materialität des Archivs zur Geltung kommen lässt. Zumeist arbeitet sie mit einer Schnittfrequenz von ein bis drei Sekunden, sodass die Fotos als gesonderte Einzelbilder in Erscheinung treten. Die Einbindung zahlreicher unscharfer Fotografien durchkreuzt zudem die falsche Vorstellung eines transparenten und informationshaltigen Erinnerungsmediums.

Stellenweise jedoch geraten die kinematografischen Mittel in den Vordergrund, und es entsteht der Eindruck, Tasovská wolle gegen die Trägheit des archivischen Materials steuern – und „die stillen Bilder zum Leben […] erwecken“. [8] Zwar leisten diese einer protofilmischen Betrachtungsweise teilweise Vorschub: Manchmal nahm Jarcovjáková mehrere Fotos im Abstand weniger Sekunden auf. Der Film beginnt mit solch einer fortlaufenden Sequenz, in der sich die Einzelbilder zu einem scheinbaren Kameraschwenk über die Moldau zusammensetzen. An anderen Stellen ordnet die filmische Montage das Material allerdings der eigenen Dramaturgie unter. Als es beispielsweise im Tagebuch um die lebensbedrohlichen Folgen von Jarcovjákovás zweiter Abtreibung geht, wird eine Reihe unscharfer oder verwackelter Fotos durch langsame Überblendungen miteinander verbunden. Dazu ertönen unheimliche Klänge. Dem Filmpublikum wird ein Bewusstseinsverlust vermittelt, der im Fotoarchiv sicher nur als Lücke existiert. Vielleicht hätte der Film hier von einem Auseinandertreten von Bild und Text mehr profitieren können als von einem fiktionalisierten Überspielen der Leerstelle.

Klára Tasovská, „Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte – Die Fotografin Libuše Jarcovjáková“, 2024

In der Erprobung eines anderen Zugriffs auf Geschichte stößt Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte auf einen konstitutiven Mechanismus des von Wolfgang Ernst als „Gedächtnismaschine“ bezeichneten Archivs; nämlich auf die Angst vor dem Erinnerungsverlust. [9] Diese Angst ruft dazu auf, Lücken zu füllen oder zu überspielen – und gelegentlich lässt Tasovská sich meines Erachtens zu sehr von ihr leiten. Wo es ihr hingegen gelingt, der Versuchung zur nachträglichen Reanimation des leblosen Archivmaterials zu widerstehen, werden Technik und Materialität des Archivs erkennbar. Archivarbeit lässt sich im Allgemeinen leicht durch historisches Imaginieren davon ablenken, dass die archivische Gedächtnisfunktion selbst spezifischen Regelungen unterliegt. „Erinnerungen werden aus diesem Gedächtnis nicht abgerufen, sondern eben dort erst gebildet“, schreibt der Medienarchäologe Ernst. [10] Jarcovjákovás Gedächtnismaschine ist ihre alltägliche fotografische und diarische Praxis. Eine Biografik, die sich für das Überleben in einem totalitären Regime interessiert, kann aus dieser Praxis etwas über die Widerständigkeit alltäglicher Praktiken lernen. Tasovskás filmische Inszenierung des Archivs ergreift diese Gelegenheit.

Simon Lindner studierte Kunstgeschichte in Berlin und schreibt in der eikones Graduate School der Universität Basel an einer Dissertation über Caspar David Friedrichs Bildpolitik.

Klára Tasovská, Noch bin ich nicht, wer ich sein möchte, Tschechien/Slowakei/Österreich, 2024, 90 Min.

Image credit: 1. – 3. © Libuše Jarcovjáková und Klára Tasovská

Anmerkungen

| [1] | Die Ausstellungen fanden 1977 im Kulturní dům Krč und 1980 im Činoherní klub jeweils in Prag statt. |

| [2] | Eva Pluhařová-Grigienė, „Fotogeschichte schreiben nach 1989: Schwerpunkte und Aufgaben am Beispiel Tschechiens“, in: Im Moment: Neue Forschungen zur Fotografie aus Sachsen und der Lausitz, Ausst.-Kat., Görlitzer Sammlungen, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2020, S. 20–27, hier: S. 25. International stellte Jarcovjáková 2018 im Tschechischen Zentrum Berlin und 2019 beim Rencontres de la Photographie in Arles aus. |

| [3] | Teddy Award, „Interview with Klára Tasovská, Lukáš Kokeš & Libuše Jarcovjáková“, 19. Februar 2024, TC 08:16–10:10. |

| [4] | Salzgeber, „Fünf Fragen an die Regisseurin Klára Tasovská“ . |

| [5] | Die Aufnahmen mit Jarcovjáková; die Folge „Život s cejchem“ (2017) von Příběhy 20. Století. |

| [6] | Teddy Award 2024, 19. Februar 2024, www.youtube.com, TC 02:19–03:24. |

| [7] | Vgl. Jonathan Bolton, Worlds of Dissent: Charter 77, The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under Communism, Cambridge, MA, 2012, S. 13–18. |

| [8] | „In unserem Schnittprogramm erstellten wir ‚fragmentierte Bewegungen‘ aus starren Fotografien, welche die Vorstellungskraft der Zuschauer*innen stimulieren würden. Während der Filmsichtung vergessen wir, dass es sich um eine ‚Diashow‘ statischer Bilder handelt. Die vielschichtige und komplexe Tonmontage, die Schnittmeister Alexander Kashcheev vornahm, leistet einen wichtigen Beitrag dazu, die stillen Bilder zum Leben zu erwecken.“ Salzgeber. |

| [9] | Wolfgang Ernst, Das Rumoren der Archive, Berlin 2002, S. 28f. |

| [10] | Ebd., S. 39. |