ALLE SIND NICHT ALLES Stefanie Diekmann über „La BD à tous les étages“ im Centre Pompidou, Paris

„La BD à tous les étages“, Centre Pompidou, Paris, 2024

Der Titel des groß angelegten, fünf thematische Comicpräsentationen umfassenden Ausstellungsclusters „La BD à tous les étages“, das bis zum November im Centre Pompidou zu sehen war, ist kein uninteressantes Wortspiel. Er zitiert die französische Redewendung „ne pas avoir la lumière à tous les étages“, die sowohl mit „nicht die*der Hellste sein“ als auch mit „nicht alle Tassen im Schrank haben“ übersetzt werden kann, und evoziert somit zwei Klischees, von denen die Comicrezeption die längste Zeit geprägt war: zum einen die Unterstellung, dass es sich um Druckerzeugnisse für eine Leser*innenschaft handelt, die mit textbasierten Formen der Erzählung tendenziell überfordert ist; zum anderen die Idee, dass die sogenannte Neunte Kunst besonders verspielt, verrückt oder nonkonformistisch sei – ein Experimentierfeld, auf dem sich Merkwürdiges abspielt und dessen Akteur*innen alles Mögliche zugetraut werden kann.

Zumindest Letzteres ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und es wäre interessant gewesen, hätte das Centre Pompidou seine Ausstellungsflächen dafür verwendet, sich systematisch mit der einen oder der anderen Zuschreibung zu befassen. Was stattdessen auf den immerhin fünf Stockwerken zu sehen ist, die im Mai für den Auftritt des Mediums Comic geöffnet wurden, ist eine Großveranstaltung, die vor allem auf Überwältigung setzt: fast die ganze Institution voller Comics, im ersten, zweiten, fünften und sechsten Stock sowie im Untergeschoss, in zahlreichen Formen und Formaten, in großer Zahl und mit großen und ganz großen Namen – ob nun von Künstlern (nur gelegentlich von Künstler*innen) oder Fanzines und Magazinen.

„Ils sont tous là!“ (Sie sind alle dabei!) lautet der letzte Satz des Vorworts im Booklet zu den fünf Ausstellungen und ihrem Beiprogramm, das Vorträge, Workshops, Filme sowie Sonderveranstaltungen zu Manga und Marvel umfasst. Aber natürlich sind nicht alle dabei, vielmehr vor allem diejenigen, mit denen zu rechnen ist, wenn ein zentraler Player des Kulturbetriebs sich der Welt des Comics annimmt, um sie als Objekt der institutionellen, kunsthistorischen Betrachtung zu rekonstruieren. Nicht zum ersten Mal übrigens. Das Intro im Booklet und auf der Website des Centre Pompidou verweist ausdrücklich auf die vorausgegangenen Projekte „Bande dessinée et vie quotidienne“ (Comics und Alltag) von 1977, „Héros de papier“ (Helden aus Papier) von 1988 und „Hergé“ von 2006 (über den Lieblingszeichner aller Freund*innen des wohlgestalten, säuberlich gezeichneten Comics), als gelte es zu markieren, dass die Auseinandersetzung mit der Neunten Kunst an diesem Ort eine lange Vorgeschichte hat. Oder als ginge es darum, ihre wachsende Anerkennung auch als Verdienst dieser Institution zu verbuchen, die jedoch nur eine von vielen ist, die sich in Frankreich und andernorts an der Kanonisierung des Comics beteiligt haben. [1]

Um den Kanon geht es auch diesmal. Um die Heroen unter den Comicgestaltern des frühen 20. Jahrhunderts (Winsor McCay, George McManus, George Herriman), auf deren Blätter offenbar nicht verzichtet werden kann, weshalb sie, effektvoll ausgeleuchtet und zu kleinen Serien von sechs bis zwölf angeordnet, in den Zwischenräumen der Sektion „La bande dessinée au Musée“ (Der Comic im Museum) ausgestellt sind. Um die alten Helden des frankobelgischen Comics (Hergé, André Franquin, Morris, Albert Uderzo/René Goscinny) und ihre Figuren, mit denen zwei bis vier Generationen von Leser*innen sozialisiert worden sind. Um die Dark Knights späterer Superhelden-Geschichten (Frank Miller, Alan Moore), die großen Zauberer (Mœbius, Hugo Pratt, Lorenzo Mattotti, Marc-Antoine Mathieu), die Enfants terribles in Europa (Milo Manara) und Japan (Suehiro Maruo, Keizo Miyanishi), die Graphic Novelists (Will Eisner, Art Spiegelman, Riad Sattouf), die Seiten- und Weltenbauer (Schuiten & Peeters, Chris Ware, Richard McGuire, Brecht Evens). Und in jeder dieser Kategorien um immer noch ein paar mehr, als sich in einem Absatz nennen ließen.

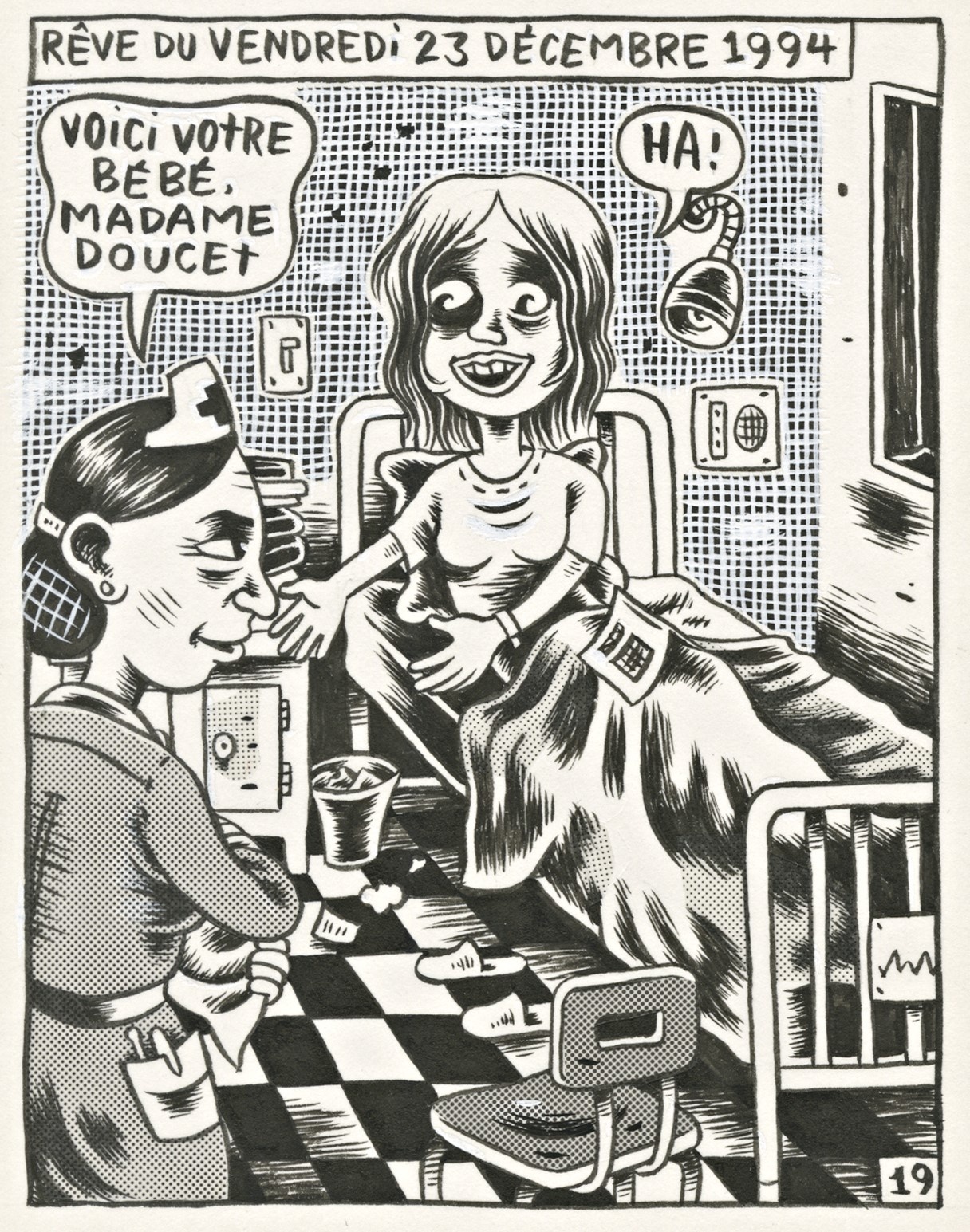

Julie Doucet, „Là là, chu tanney là !!! ou le rêve récidiviste“, 1995

Nicht alle also, aber sehr viele. Und unter den vielen, darauf ist offensichtlich geachtet worden, immer einige Künstlerinnen, soweit dies der Comickanon eben hergibt und sofern keine allzu intensive Recherche vonnöten war. In den Publikationen der letzten 30 Jahre gelingt es einfacher, Zeichnerinnen und Autorinnen ausfindig zu machen als in den Jahrzehnten zuvor; aus Europa, und dort vor allem in der vielteiligen Welt des frankophonen Comics (Claire Bretécher, Florence Cestac, Julie Doucet, Catherine Meurisse, Dominique Goblet unter anderen), sind weitaus mehr Künstlerinnen vertreten als in Japan und den USA (dort immerhin Alison Bechdel). Die Comicgeschichte der großen Namen ist die längste Zeit eine männliche Angelegenheit gewesen, und dass sie ihre machistischen, sexistischen Züge noch lange nicht abgelegt hat, dokumentieren Debatten und Solidaritätsbekunden um die für 2023 geplante Carte blanche-Ausstellung von Bastien Vivès, zu deren Absage sich das Comicfestival von Angoulême erst durchringen konnte, als der Shitstorm nicht mehr unter Kontrolle zu bringen war. [2]

Dass Vivès, bis 2023 ein Superstar unter den jüngeren französischen Comickünstler*innen, in den Ausstellungen des Centre Pompidou nicht auftaucht, fällt auf. Ebenso, dass in einigen Fällen (André Franquin, Milo Manara, Joann Sfar) darauf geachtet wurde, alle Zeichnungen, die kritische Rückmeldungen provozieren könnten, in den Archiven und Ateliers zu lassen und die Auswahl programmatisch auf den konsensfähigen, familienfreundlichen Teil der Produktion zu beschränken. „La BD à tous les étages“ ist ein Ausstellungsprojekt, an dem die (sehr verspäteten) Debatten um Genderrollen und -hierarchien innerhalb der Neunten Kunst nicht spurlos vorbeigegangen sind, die Werke wurden hier spürbar mit Vorsicht ausgewählt. Zugleich handelt es sich jedoch um eine Veranstaltung, deren institutioneller Rahmen und Konzentration auf den Kanon jene Hierarchien, Asymmetrien, Strukturen und Muster reproduzieren, von denen die Welt der Comics nach wie vor gekennzeichnet ist.

Diese Reproduktion erfolgt weitgehend unkritisch: etwa im ersten Raum der Ausstellung „Bande dessinée, 1964–2024“, der den Magazinen der 1960er und 1970er Jahre (Hara-Kiri, Métal Hurlant, Garo, Zap Comics) gewidmet ist und deren ungebremsten Sexismus allzu knapp kommentiert. Aber auch in den folgenden Räumen, in denen sich die Darstellung weiblicher Figuren – sofern sie überhaupt auftreten – primär zwischen den Kategorien niedlich, oversexed oder monströs bewegt. In äußerst seltenen Fällen, und auch um diese Ausnahmen zeigt sich die Ausstellung bemüht, erfahren sie eine andere Behandlung, etwa wenn sie in ein Universum der erratischen Koexistenz integriert sind. (Charles M. Schulz’ Peanuts, ein Glücksfall der Comicgeschichte. Allerdings interessieren sich die Kurator*innen des Centre Pompidou mehr für den berühmten Hund Snoopy als für Lucy, Patty, Marcie und die anderen weiblichen Figuren, die sich durch die Strips des Zeichners bewegen.)

Um die Ausnahme nicht als Ausnahme erscheinen zu lassen, werden verschiedene Strategien eingesetzt. Im sechsten Stock, in der zentralen Ausstellung „Bande dessinée, 1964–2024“, eine achronologische Anordnung, in der formale Ordnungsprinzipien („Geometrie“, „schwarz-weiß“) sich mit inhaltlichen („Stadt“, „Architektur“) sowie genre- („Horror“) und rezeptionsorientierten („Lachen“) überkreuzen, was es in den meisten Räumen ermöglicht, auch einige Blätter von Zeichnerinnen zu zeigen. In „La bande dessinée au Musée“ im Stockwerk darunter die Gegenüberstellung von Werken aus der Sammlung des Centre Pompidou mit Arbeiten aus der Welt des Comics, in die mit Anna Sommer, Gabriella Giandelli und Catherine Meurisse neben acht Comickünstlern auch drei Illustratorinnen einbezogen sind. Und die zugleich den Eindruck erweckt, dass in der Sammlung des Hauses ausschließlich Werke von Männern zur Verfügung standen, um Comic und Kanon zu assoziieren.

„La BD à tous les étages“, Centre Pompidou, Paris, 2024

Das Plakat zur Ausstellung – bunt, komplex und erkennbar eine Hommage an die Seiten-Architekturen von Joost Swarte – wurde von der Illustratorin Fanny Michaëlis entworfen, die zuletzt zwei Poster für die Olympischen Spiele 2024 gestaltet hat. Die Angoulême-Preisträgerin Marion Fayolle erhält für ihren Hybrid-Beitrag „Tenir tête“ (Ausstellung und Workshop, noch ein Wortspiel, diesmal in Sachen Durchsetzungsfähigkeit) scheinbar ein eigenes Stockwerk; allerdings stehen ihr dort auf der Galerie gegenüber dem Café des Centre für ihre drei bemalten Zelte nur wenige Quadratmeter zur Verfügung. Im Reich der Einzelausstellungen hingegen, das im zweiten Stock in den Räumlichkeiten der Bibliothek beginnt, residieren mit dem Zeichner Hugo Pratt und seinem Protagonisten Corto Maltese zwei bekannte Helden, deren Auftritt im Rahmen des großen Showcase sehr konventionell gestaltet ist und mit Entwurfs-, Detail- und Reinzeichnungen, Skizzen, Blättern und Einzelbildern am Modell der monografischen Würdigung orientiert bleibt.

Dass – anders als im Booklet angekündigt – eben nicht alle da sind, sondern nur sehr viele und unter den vielen zu viele alte Bekannte, ist das erste Problem dieses Ausstellungsclusters. Das zweite ist, dass das Aufgebot über das Konzept „ein Mann, ein Blatt“ (ergänzend auch manchmal: eine Frau, ein Blatt) kaum hinausgeht. Wo die Blätter zahlreicher ausgestellt werden, ist Prominenz das erste Kriterium. Wo sie kombiniert und kontextualisiert sind, bleiben die Kriterien arbiträr. Und sofern man sie, temporär, mit der Sammlung des Museums in Kontakt gebracht hat, sind die Korrespondenzen keineswegs evident, erscheint die Engführung vielmehr als Versuch, einen etablierten Kanon (im Fall des Centre Pompidou: „Moderne“) zu supplementieren, ohne sich um seine Prämissen zu kümmern oder das Prinzip der großen Namen auch nur einen Moment lang infrage zu stellen.

Stefanie Diekmann ist Professorin für Medienwissenschaft an der Universität Hildesheim, lebt in Berlin und war in den letzten Jahren Gastprofessorin und Fellow in u. a. Paris, Marseille und Wien. Sie forscht und publiziert zu Nebenfiguren, Interviews im Dokumentarfilm, intermedialen Beziehungen und Medientheorie im Kino.

„La BD à tous les étages“, Centre Pompidou, Paris, 29. Mai bis 4. November 2024.

Image credit: 1. © Centre Pompidou / Audrey Laurans; 2. Courtesy MEL Publisher; 3. © Centre Pompidou / Janeth Rodriguez-Garcia

Anmerkungen

| [1] | Allein in Paris unter anderem: das Musée Art Ludique mit einer Ausstellung zu Hayao Miyazaki (2014), die Cité de l’architecture et du patrimoine mit „Revoir Paris“ über die Serie der Cités obscures von François Schuiten und Benoît Peeters (2015) oder das Grand Palais mit seiner umfassenden Retrospektive zu Hergé im Herbst/Winter (2017). |

| [2] | Verlauf und Positionen der Debatte sind online nach wie vor gut zu rekonstruieren. Die Vorwürfe gegen Vivès thematisierten neben misogynen Äußerungen, Online-Trolling und verbalen Attacken gegen einzelne Comiczeichner*innen auch Stellungnahmen zugunsten von Inzest und Pädophilie sowie mehrere Anklagen wegen der Gestaltung und der Publikation pädophilen Materials. Nach Absage der Ausstellung durch das Festival veröffentlichte der Nouvel Observateur eine Stellungnahme zur Unterstützung von Vivès, die von etwa 40 prominenten Zeichner*innen, Verleger*innen, Regisseur*innen und anderen unterzeichnet wurde. |