Soziales Leben von Hannah Black

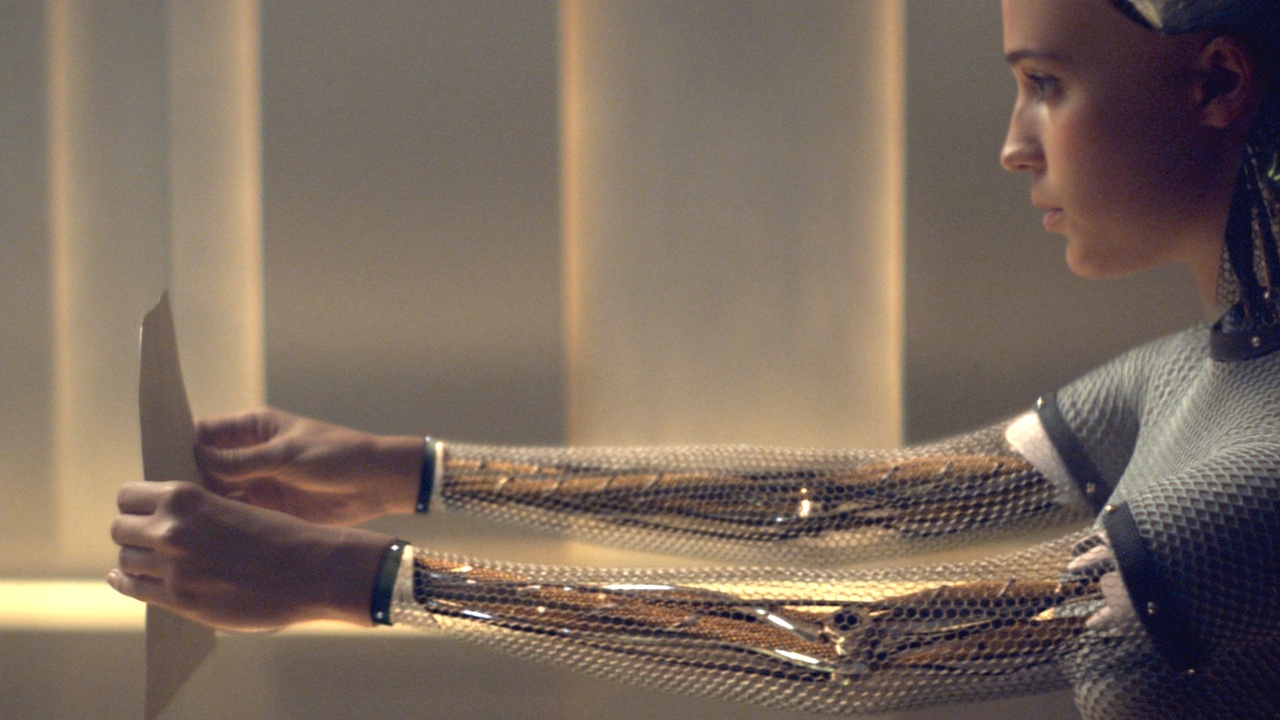

Alex Gardland, "Ex Machina", 2015, film still.

1 Die Kunst und ihre theoretische Erfassung basieren teilweise auf der Produktion von Neuheitseffekten, für die wenig plausible neue Wahrheiten aus den erschöpften Minen ermüdenden Materials abgebaut werden. So stellt das „Post-Internet“-Internet scheinbar unzählige Kombinationsmöglichkeiten von Text und Bild bereit – es hat seine vermeintlichen Freiheiten hinter sich gelassen und ist nun, wie das Leben selbst, von Megafunktionen der Arbeit und der Pflege des Selbst abhängig: von Facebook, Google, Tumblr, Twitter und so weiter. Da uns diese Form des Neuen, wenn nicht gar dessen Realität, am Gängelband führt, müssen wir uns zumindest eingestehen, dass das Internet der Menschheit ermöglicht hat, Interessensgemeinschaften zu bilden; Gemeinschaften, die nicht mehr an Orte gebunden sind, obgleich sie dazu tendieren, sich entlang bestehender Offline-Identifikationen zum Beispiel von sozialer Schicht, Rasse und Geschlecht zu verteilen.

Theoretisch birgt Twitter ein befreiendes/freiheitliches Moment. Twitter bildet Gefühlskollektive und ermöglicht es, Bruchstücke einer emotionalen Totalität zu erkennen, zu lesen. Theoretisch hat auch die umfassende Archivierung der Sprache durch die NSA etwas Befreiendes/Freiheitliches: die Sprache der Liebe, der Wut, der Langeweile, alles wird aufgenommen. Die meisten Menschen stört es nicht, wenn Maschinen jede ihrer Äußerungen aufzeichnen wie achtsame Eltern oder Freunde; es stört sie nicht, dass die Sprache sich materialisiert, gleichzeitig unendlich groß und durchsuchbar wird. Was Menschen stört: wenn man sie verletzt oder tötet, wenn man ihnen einredet, dass sie hässlich sind, wenn man sie in die Armut treibt und dann dafür bestraft, dass sie nichts haben.

Soziale Medien haben vernetzte Aufstände ermöglicht und vormals disparate Kämpfe vereint: für Reformen und Fortschritt, Identitäts- und Überlebenskämpfe. Gleichzeitig begünstigt die Akkumulation sozialer Daten, aus Onlinenachrichten oder -äußerungen extrahiert, Praktiken der Gewaltausübung, die so alt sind wie der Staat selbst: Überwachung, Kriminalisierung, Verhaftungen und so weiter. Zudem produzieren die neuen Plattformen monetäre Werte, sie tendieren dazu, das Sozialleben direkt in Profite zu verwandeln. Wie die kapitalistische Fantasie vom Roboter-Arbeiter träumt auch die direkte Umwandlung von Leben in Wert von der restlosen Abschaffung menschlicher Arbeit.

Lindsay Lawson, "7550", 2013, courtesy: Gillmeier Rech, Berlin.

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber auch nicht: Die explizit politisch-organisatorische Verwendung sozialer Medien (um zwei wichtige Beispiele zu nennen: die Aufstände in Kairo, die zu Mubaraks Absetzung geführt haben, oder der Widerstand gegen schwarzenfeindliche Staatsgewalt in den USA, der auf die Unruhen in Ferguson folgte) fällt ungefähr in die Zeit, in der das nach Singularität lechzende, anonymisierte, von Avataren beherrschte und selbstbestimmt-libertäre Internet verschwunden ist, einst der Traum der amerikanischen Tech-Industrie. Jetzt haben wir diese neue, korrumpierte, marktförmige Form – mit der alten Fantasie von einem freien Netz, das so freilich nie existiert hat, hat sie nichts zu tun. Das heutige Internet ähnelt der Offlinewelt: Es richtet sich nach den Gesetzen des Profits, es ist brutal, seltsam, witzig, mies, wunderschön, voll von Begehren und entfremdetem Begehren … genau wie die Welt. Es gibt keine Technologie und es wird nie eine geben, die etwas anderes kann als die sozialen Bedingungen, in denen sie produziert wurde, zu spiegeln, nachzuahmen und vielleicht zu konzentrieren, zu intensivieren.

Viele Leute verteidigen weiterhin Anonymität und Privatsphäre des Internets, als ob dort, falls diese beiden Bedingungen erfüllt wären, ein Raum entsteht oder entstehen könnte, der politische Handlungen und das Leben an sich schützt. Diese Vorstellung basiert auf einem viel zu wenig hinterfragten Konzept, demzufolge das Politische durch Autonomie und Agency ermöglicht wird. Dieses Konzept, das auf Abgrenzung basiert, verkompliziert sich vielleicht, wenn man an die Geschichte des antikolonialen Kampfes und der Sklavenaufstände denkt: Hier hat sich Widerstand ganz ohne sinnstiftendes Top-Down-Bewusstsein von Autonomie, Privatsphäre oder sogar von Menschlichsein gebildet. Viele User sind gerne bereit, schützenswerte Details ihrer Existenz in Onlineforen zu veröffentlichen. Dass die vorherrschende Kritik an Social Media so oft um Themen wie Privatsphäre kreist, heißt damit auch, dass sie den schmutzigen, zeigefreudigen Usern vorwirft, schlechte politische Subjekte zu sein. Vielleicht ist es stattdessen interessanter, sich anzusehen, wie die politische Haltung, die auf diesen Plattformen zur Sprache kommt, bestehende Ideen von Privatsphäre, Gemeingut und so weiter hinter sich lässt oder verkompliziert.

Es gibt eine bedenkliche, tendenziell rassistische Verbindungslosigkeit zwischen dem weißen bourgeoisen Diskurs zu Privatsphäre/Überwachung und der andauernden, ewigen Gewalt, die von Rassismus und Geschlechterherrschaft ausgeht. Enthüllungen im Stile von Wikileaks werden erst dann politische Schlagkraft entwickeln, wenn sie mit Kämpfen gegen tatsächliche Staatsgewalt kurzgeschlossen werden: zum Beispiel mit dem Kampf der Schwarzen in den USA, die die wenig beneidenswerte (aber nicht einzigartige) Ehre haben, mit einer Polizei konfrontiert zu sein, deren vordringliches Ziel es ist, schwarze Sozialität anzugreifen, zu zerstreuen und unmöglich zu machen – auch wenn sie (unglaublich, unbezwingbar) im Internet weiterhin als kulturelles und intellektuelles Material existiert.

Die kapitalistische Gesellschaft basiert auf Rassismus und Frauenfeindlichkeit. Selbst viele Kommunisten, Anarchisten und andere Radikale müssen diese Tatsache erst noch in ihrer ganzen Tragweite erkennen. Diesen meinen ungreifbaren „Frenemys“ erkläre ich hiermit: E-Mails können oder sollten verschlüsselt werden, aber der Körper bleibt meist schmerzhaft lesbar; wer ihn unlesbar macht, wird bestraft. Rassisch oder weiblich markierte Menschen werden nicht nur durch Staatsbeamte in Schach gehalten, sondern auch durch das Soziale, zum Beispiel durch Männer im öffentlichen Raum, Männer aus unserem Umfeld, die natürlich „not all men“ sind, aber anscheinend doch alle denselben Text gelernt haben, bis in die kleinsten Wörter: Entspann dich mal! Na, Süße? – Du sagst, du bist kein Polizist, aber was bringt mir das, wenn du dich wie einer verhältst?

Twitter-Hashtags zu sexuellem Missbrauch, Schwarzenfeindlichkeit und so weiter beleuchten und problematisieren die Niedrigkeit dieser diffusen sozialen Kontrolle, die unheimlicherweise stets im Gleichschritt marschiert. Die Hashtags wirken außerdem krass belehrend, bewegen sich in engen formalen Grenzen, so wie vielleicht jede Kollektivierung von Erfahrung – doch auf Plattformen wie Twitter und Tumblr kann man besonders gut beobachten, dass sich Kritik fast ebenso schnell entwickelt wie eine neue Norm. Die technische Reproduktion des Sozialen hat eine bemerkenswerte Veränderung erzeugt: Menschen, von denen ich annahm, sie würden eher sterben als einer schwarzen Frau zuzuhören, tun jetzt genau das. Vielleicht ist das gar nichts Neues, aber ich persönlich erlebe es zum ersten Mal.

Soziale Medien versammeln und konkretisieren das Soziale. Sie organisieren es neu, oder sagen wir besser, sie zeichnen soziale Bewegungen auf, erfassen deren Entwicklungsgeschwindigkeit und Konnektivität. So bündeln soziale Medien, wie abzusehen war, bereits existierende Spannungen, Möglichkeiten und Unzulänglichkeiten gesellschaftlicher Ordnung. Dabei kommt nichts wirklich Neues heraus, abgesehen davon, dass diese Bündelung des Unterschiedlichen, des Vielfältigen, der Homogenität und des Konformismus uns jetzt als Wirklichkeit, nicht mehr als abstrakte Theorie gegenübersteht: Wer auf Twitter nach einem Wort, einem Satz oder einem Hashtag sucht, kann sich hernach durch Persönlichkeits-Permutationen scrollen, ausgedrückt in sinnigen oder linkischen Phrasen, wiederholungsträchtig und überraschend, peinlich und rührend. All das, was ein Mensch sein kann, wird hier anhand einer Vielzahl menschlicher Stimmen vorgeführt.

Und noch etwas anderes ist zu bemerken: Das Leben der Schwarzen kocht öffentlich hoch, behauptet sich, auch in Städten, wo viele Schwarze keinen Schritt auf die Straße machen können, ohne Angst vor Schikanen haben zu müssen – gleichzeitig werden Vine und Twitter zu Bühnen dieser wiedererstarkten Öffentlichkeit, dort kann man sich durch deren unzählige Positionen und Ausformungen arbeiten. Aber die genannten Plattformen sind gar nicht zu diesem Zweck entwickelt worden. Es ist einfach passiert.

Lindsay Lawson, "7577", 2013, courtesy: Gillmeier Rech, Berlin.

Die massive, durch die sozialen Medien erzeugte Kollation des Sozialen – eine Borges-artige unendliche Bibliothek der Texte und Bilder – zeigt die freilich sehr unwahrscheinliche Chance auf, dass wir uns eines Tages lesen und verstehen können, auch gerade deshalb, weil wir unterschiedlich sind; dass wir durch etwas anderes als Kapitalströme verbunden sein werden, dass wir leben können, wo und wie wir wollen, ohne auf ein vorsintflutliches technologisches Level zurückfallen zu müssen – oder was auch immer man sich wünschen mag. Dabei sollte man stets mitbedenken, dass das Prinzip des Netzwerks alt ist. Die globalen Handelsrouten, im transatlantischen Sklavenhandel auch durch Menschenmaterial erweitert und dann wieder zusammengeschrumpft wie das geronnene Blut der Kolonien – auch das war bereits ein (soziales) Netzwerk. Es gab schon globalen Austausch, bevor sich der Kapitalismus zum Weltherrscher aufgeschwungen hat. Ist es möglich, dass anstatt kapitalistischer Wertschöpfung eines Tages die bloße Sprache zwischen uns vermittelt? Diese Hoffnung schimmert im dunklen, markt- und speicherförmigen Internet auf; sie ist nicht unbedingt plausibler als früher, aber zumindest hat sie jetzt eine grobe Form. In der Kunst, in der Arbeitswelt und auch in den sozialen Medien versucht das Kapital stets, menschliche Erfahrung zu einer Ware zu machen. Vielleicht zerstört es sich jedoch, falls dies gelingt, dabei selbst.

2 Vor kurzer Zeit habe ich ein Video gemacht. Ich bat alle, die es sich anschauten, die Arbeit als Technik der Liebe zu verstehen. Kunst kann natürlich auch eine Technik des Hasses sein oder der Gleichgültigkeit etc. Mit dem Wort Liebe beschreibe ich mehrdeutige und schmerzhafte Lebenserfahrungen – meist sind es zugleich die besten – beziehungsweise verwende ich das Wort Liebe, um Erfahrungen zu beschreiben, die viele Facetten haben. Bei dem Video ging es eher darum, ein sozusagen beziehungstechnisches Kunstverständnis zu vermitteln: Schaut nicht mich, sondern meine Arbeiten an! Während die Arbeiten viele meiner Sehnsüchte ausdrücken können, ganze Sehnsuchtsregister, bin ich doch immer wieder kindlich erstaunt, dass sie trotz allem nicht dazu beitragen, mein Sehnen zu erfüllen. Ich bin nicht meine Arbeit, obwohl meine Arbeiten auch mich verkörpern, unter anderem.

Wissenschaftler*innen ebenso wie Künstler*innen versuchen mindestens seit den 1950ern, die Mechanik von Beziehungen zu verstehen – das war die Zeit, in der Harry Harlow und seine Kolleg*innen den Versuch unternahmen, Babyaffen durch künstliche Eltern verpflegen zu lassen – durch eine mit Stoff bespannte „cloth mother“ und eine nur aus nacktem Draht bestehende „wire mother“. Offenbar haben die Experimente gezeigt, dass die kleinen Äffchen fast immer die kuschelige „cloth mother“ bevorzugten, sogar dann, wenn die „wire mother“ mit der lebensspendenden Milchflasche ausgestattet war. Es sehe fast so aus, schrieb Harlow, als sei das Gefüttertwerden nur ein Vorwand fürs Gehaltenwerden. Die Experimente zeigten schlussendlich, dass man die Aufzucht eines Säugetierbabys nicht künstlich durchführen sollte, jedenfalls dann nicht, wenn man Wesen großziehen will, die in Gemeinschaft leben und Freude empfinden können.

Die missbrauchten Babyaffen führen mir mein Begehren vor Augen: Ich will Liebe geben und empfangen, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich beim Geben versagt habe; ich will allein sein – niemals allein sein. Wenn ich einen fremden Menschen treffe, fürchte ich zweierlei: dass er mich nicht mögen wird – und dass er mich zu sehr mag. Ich habe Angst, nicht verstanden, und ich habe Angst, zu gut verstanden zu werden. Das Leben weiterhin wertschätzen, wie geht das? Wie soll das funktionieren, wenn es zum Nicht-Wert abjektiviert, wenn es in Arbeit oder Kunst umgemünzt wird?

Social Media ist ein Aggregat für bereits existierende Beziehungsmöglichkeiten, es mechanisiert, industrialisiert, subsumiert Beziehungen. Es gibt immer noch Versuche, Roboter zu entwickeln, die Beziehungen zu Menschen aufbauen können. Weil Beziehungen arbeitsintensiv und gefährlich sind und weil die zu verarbeitenden Daten rätselhaft bleiben, funktionieren diese Roboter ziemlich schlecht. Man gibt ihnen die Form von Frauen, Haustieren, Dienern, die Form des Schreibens. Ob das bedeutet, dass die genannten Kategorien etwas gemeinsam haben, weiß ich nicht mit Sicherheit. Sowohl die Maschinen, die auf aus dem Sozialleben gewonnenen Daten basieren, als auch die Maschinen, die diese Daten synthetisieren, sind Werkzeuge: Sie machen die Entfremdung handhabbar und gleichzeitig zu Geld.

Mit und gegen die Innovationen entwickeln wir neue Formen von Nähe, um die, die wir verloren haben, zu ersetzen oder um Nähe zu schützen, die andauernd bedroht wird. Intimität ist lebenswichtig, weiterhin, und lässt sich nur schwer mechanisieren. Das liegt entweder daran, dass sie so einzigartig menschlich ist – oder daran, dass bestimmte Leistungen von Frauen oder von Menschen, die Frauen ähneln, sehr billig erbracht werden, oft sogar umsonst. Jede neue Plattform produziert eine neue Welt, aber noch gibt es keine Maschine, die den Stoff aufspüren und herstellen kann, aus dem Beziehungen gemacht sind. Das bleibt weiterhin die Aufgabe von Frauen oder von Menschen, die Frauen ähneln.

Wenn man, beispielsweise mithilfe einer App, das Sozialleben aggregiert, saugt man auch Gewalt auf. Gewalt ist leicht zu mechanisieren. Dafür gibt es jede Menge Roboter. Die Gewalt liegt nicht außerhalb des Sozialen, sie ist mit allem verflochten. Die Polizei ist eine technische Einrichtung, die Gewalt generalisiert, genau wie das Rechtssystem. Oder Männer. Alles ist Technik für etwas anderes. Roboter enttäuschen meist. Sie haben kein Benehmen. Auch die Künstlerin weiß nicht, wie sie sich benehmen soll, weiß zudem nicht, was für eine Mechanik sie selbst verkörpert. Eine Technik der Befriedung? Kritik? Für Liebe, so wie ihr Video?

Lindsay Lawson, "7267", 2013, courtesy: Gillmeier Rech, Berlin.

Ich weiß nicht, was ich von anderen Menschen erwarte, ich weiß nur, dass ich immer wieder versuche, es zu bekommen. Dass man auf andere Rücksicht nimmt, ganz gleich, ob man es sich nur einbildet oder ob man es wirklich tut, entspricht einer Maschinerie, die meine Realität intensiviert oder verkleinert. Überleben kann nur, wer sich der Qual des Erkanntwerdens, auch der rassischen und geschlechtlichen Wiedererkennung aussetzt. Neulich habe ich einem Freund ein Foto von mir gezeigt. „Wie sehe ich aus? Ich sehe doch nach gar nichts aus, oder?!“ Auf dem Foto habe ich ein langes, gelbliches Gesicht, es ist bedeutungslos, oder vielleicht denke ich das nur, weil ich sein Bedeuten nicht ertrage. Rasse, ganz objektiv gesehen, setzt der Liebe Grenzen. Oder: Liebe ist eine bürgerliche Kategorie, eine Ableitung des Privatsphären-Mythos. So funktioniert mein Denken: taxonomisch, strukturell, wie das einer Astrologin. Ich durchsuche die Welt nach Zeichen meiner selbst.

04:00 Uhr. Ich scrolle mich durch Twitter, durch meine E-Mails, weil ich etwas fühle, das ich „Einsamkeit“ nenne. Ich rufe es in die Welt, indem ich es in mein iPhone tippe, hoffend, dass es unter dem Blick der anderen abstirbt. Als ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich vergessen, dass ich dieses Bedürfnis empfunden zu haben glaubte, aber die digitale Aufzeichnung bleibt: Ich habe etwas gebraucht.

Entziffert oder falsch entziffert zu werden ist nicht das Hauptproblem. Lesen und Sich-Verlesen gehören im weitesten Sinne zu den wichtigsten Betriebsabläufen der Liebe. Das Hauptproblem ist die Übermacht der Gewalt. Die Reichen sind für unsere Armut verantwortlich. Das ist eine Tatsache, ebenso wie: Die natürliche Sprache ist für die Dummheit der Roboter verantwortlich. Letztlich gibt es vielleicht gar keine Technologie des Sozialen, obwohl das Sozialleben technisch erfassbar ist, schließlich bleibt echte Zuneigung antitechnisch und nicht zweckmäßig. Man kann nicht von jemandem oder etwas wahrhaft geliebt werden, wenn er oder es einem nur gibt, was man haben will.

Das Sozialleben wird durch die Idee des Wertes fragmentiert. Wie eine schlechte Übersetzung, zwischen zwei Existenzen hängend, versuche ich einmal, mich meinen Feinden verständlich zu machen, ein andermal werde ich meinen Freunden unverständlich. Vor ein paar Tagen habe ich mich von einem Menschen verabschiedet, den ich liebe; ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen werden. Ich spüre die klaren Grenzen menschlicher Beziehungen, die auch immer Beziehungen zwischen Dingen sind. Am Ende ist das Geld, wie es immer schon war, das wirklichste Ding von allen.

Warum ist die sogenannte Sprache von der sogenannten Natur getrennt worden? In einem anderen Kontext sind die Namen, die der Mensch den Dingen gegeben hat, gleichzeitig und im Geheimen ihre Essenz. Dass ein anderes Leben möglich sei, scheint in den Flammen eines brennenden Polizeiwagens auf und indirekt auch in den Gesichtern meiner Freunde. Das andere Leben kommt auf der Straße auf mich zu und schnorrt Geld. Ich stehe noch nicht auf einer Stufe technischer Entwicklung, die mir erlauben würde, jede fremde Lebensform zu verstehen. Warum Roboter uns bis jetzt nicht lesen können? Weil wir es selbst nicht können.

3 Manchmal ekeln sie ihre eigenen Phrasen an, eines Tages oder im Kommunismus oder in der schwarzen feministischen Szene usw., weil diese Phrasen die Toten entehren – und auch sie selbst, weil sie ja ebenfalls irgendwann sterben wird. Oder stimmt es etwa doch, dass alle Seelen immer anwesend sind? Die weißen Theoretiker*innen raten zur Abschaffung und Abtötung des Selbst; die schwarzen „Womanists“ predigen Selbstwertgefühl und Überlebenstaktiken. Sie selbst will sich weder abschaffen noch wertig fühlen: Kunst hat sich schließlich schon oft genug abgeschafft. Sie will nicht dankbar sein. Sie lebt so vor sich hin, fragmentisiert, instabil. Am Ende dennoch durch Enthusiasmus/Enttäuschung angetrieben, wird sie es vielleicht nie schaffen, die Notwendigkeit des Lebens und die Traurigkeit zu verbinden, das glückliche Existieren und die nackte Notwendigkeit des Daseins.

Übersetzung: Simon Elson

Hannah Black ist Künstlerin und Schriftstellerin.

Bildnachweis: 1. Alex Gardland. 2-4 Lindsay Lawson, courtesy: Gillmeier Rech, Berlin.