Scanners

Der Wechsel von analoger zu digitaler Technik dient im Allgemeinen als einfache und umfassende Erklärung für den Wandel im Diskurs über Fotografie heute.

Aber auch noch auf andere Weise hat sich unser Formverständnis verändert, schreibt im folgenden Beitrag die in Berlin lebende und mit diversen filmischen und fotografischen Medien arbeitende Künstlerin Loretta Fahrenholz: etwa im Hinblick auf die Frage, was wir eigentlich festhalten wollen, wenn wir ein Bild machen. Und mit den neuen Repräsentationsdynamiken gehen neue Formen der Macht und des Machtmissbrauchs einher, neue Wege der Kontrolle und der Überwachung Anderer durch die Linse unserer Kamera.

Der Index

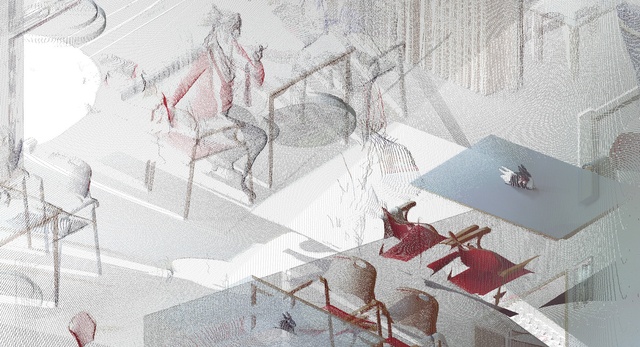

Vor Kurzem habe ich in einer psychiatrischen Klinik Aufnahmen mit einem 3-D-Laserscanner gemacht. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte ist das Fotografieren in therapeutischen Einrichtungen nicht erlaubt. Doch ein Raumscanner, der normalerweise zur Kartierung von Eigentum benutzt wird, ist nicht dazu in der Lage, bewegte Objekte aufzuzeichnen. Statt eine Momentaufnahme zu machen, tastet er seine Umgebung in einer 5 bis 30 Minuten langen 360-Grad-Drehung um die eigene Achse räumlich ab. Obwohl die dabei entstehende 3-D-Punktwolke individuelle Merkmale anonymisiert, hinterlassen die sich bewegenden Körper eine geisterhafte Spur. Der Aufnahmevorgang erinnert an die langen Belichtungszeiten der Fotografie im 19. Jahrhundert. Ich mag den Gedanken, dass der Scanner während der Vermessung immer auch etwas jenseits von Raumdaten registriert und eine Art Index von Arbeits- und Lebensbedingungen erstellt, die aus juristischen Gründen selten zum Bild werden.

Bad Photography

Loretta Fahrenholz, „kbo-Isar-Amper-Klinikum, Speisesaal 1“, 2015

Loretta Fahrenholz, „kbo-Isar-Amper-Klinikum, Speisesaal 1“, 2015

Der umgekehrte Blick

Manchmal denke ich, es ist ein bisschen wie mit den radikalen Ideen der Frühromantik, die dann später im Biedermeier versandeten, wo sich die Mittelklasse im Geist der deutschen Restauration in bürgerliche Beschaulichkeit zurückzog. Vielleicht wird, wenn sich unsere Welt subjektiv unkontrollierbarer oder instabiler anfühlt, ein Erkundungsdrang leicht von dem Bedürfnis übermannt, uns mit den beruhigenden Details unserer Alltagsroutinen zu sedieren. Facebook hat etwas ausgesprochen Biedermeierliches an sich.

Ein weiterer, ganz anders gearteter Katalysator für die Umkehr des Blicks ist vielleicht auch die gesteigerte Sensibilität gegenüber Repräsentationspolitiken, die mit den westlichen sozialen Medien einhergeht. Neben all den positiven Einflüssen, die das auf öffentliche Debatten hatte, kippt diese erhöhte Aufmerksamkeit in manchen Fällen in seltsame Kontrollmechanismen, die eine unangenehme Opfer-Rhetorik und therapy speak kultivieren. Im Zuge dessen schleicht sich durchs Hintertürchen erneut eine überholte Pseudomoral in die Diskussionen um (Pop-)Bildwelten ein. Das kann zu absurden Feedbackschleifen führen, wie etwa zur nervtötenden Dynamik zwischen body shaming und dem Anprangern der body shamer. Dieser Überwachungsstil kann sich in restriktiven Folgen bemerkbar machen, vor allem dann, wenn er im Extremfall zur Forderung nach gesetzlicher Einschränkung der freien Meinungsäußerung führt; etwa im Fall der angeblichen Verletzung der sogenannten Title IX Anti-Diskriminierungsgesetze, die Studierende der Kulturkritikerin Laura Kipnis vorwarfen, nachdem sie in einem Essay ihre Ansichten über Campus-Feminismus und eine mögliche Überstrapazierung von Triggerwarnungen veröffentlicht hatte.

Eine Neigung zur Vorsicht und eine Schuster-bleib-bei-deinen-Leisten-Logik kann man zurzeit auch in der (Kunst-)Ausbildung beobachten, wo sich verschiedene hochgradig spezialisierte Agenden in einem abgeschlossenen Rahmen gegenseitig in den Schwanz beißen. Diese Dynamiken des Micro-Trolling begünstigen ein Klima, in dem Leute Hemmungen entwickeln, sich aus den ihnen zugewiesenen, kontextuellen Parzellen herauszubewegen. Wenn man, sozioökonomisch betrachtet, in einem obszönen System agiert, dann muss man sich im Klaren darüber sein, dass jede Sprechposition innerhalb des Systems zwangsläufig krasse Haken mit sich bringt. Von der infantilen Regression in vermeintliche kreative „Sicherheitszonen“ ist also keine große Befreiung zu erwarten.

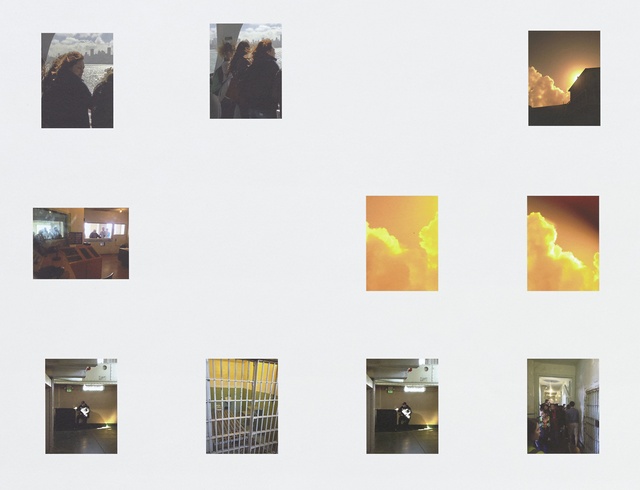

Loretta Fahrenholz, „Recently Deleted 3“ (Detail), 2015

Loretta Fahrenholz, „Recently Deleted 3“ (Detail), 2015

Die Freiheit des verlorenen Referenten

Im Unterschied zu Bildern, denen man in Kunstausstellungen begegnet, scheinen gepostete Bilder in zunehmendem Maße nach der Logik von Sprechakten zu funktionieren, Bilder tun etwas, indem sie in Erscheinung treten. Man kann sich das wie ein Gedicht vorstellen, wie eine Performance, eine Äußerung unklarer Ausdrucksformen, die danach verlangen, geteilt zu werden.

Übersetzung: Clemens Krümmel

Anmerkungen

| [1] | Loretta Fahrenholz, „kbo-Isar-Amper-Klinikum, Kunsttherapie 1“, 2005 |