Anschließend an unsere aktuelle Ausgabe “Literatur" präsentieren wir einen Text zur Geschlechterpolitik im sogenannten Genre der Autofiktion. Nachdem wir uns also mit der Analyse der Autofiktion beschäftigt haben, wenden wir uns nun der Rezeption und Einordnung von Texten zu, die diesem Genre zugeschriebenen werden. Dabei fallen bekannte und erstaunlich alte Muster auf. Die Wissenschaftlerin Isabel Mehl versteht die Autofiktion als eine taktische Aneignung der Autobiografie durch diejenigen, die bisher von diesem Genre ausgeschlossen waren/sich von diesem ausgeschlossen fühlten. Worin liegt das kritische Potential dieser Texte, die der strategische Einsatz der Ich-Perspektive eint?

„There was another reason, he said, that he was put on a platform next to Julian so often, and that was that both their books were categorised as autobiographical. That made things easy for the people who had to organise events like this one. But in fact his and Julian’s books had nothing in common at all. They might almost be described as functioning through mutually oppositional principles.“

Rachel Cusk, Transit, S. 102

Autofiktion erscheint mir im gegenwärtigen Diskurs vor allem als Buzzword verwendet zu werden, um eine Gruppe von Texten zusammenzubringen – und zu vermarkten –, die doch ganz unterschiedliche Interessen verfolgen. Dafür spricht auch das Dickicht an Begriffen, die das Zusammenspiel von Biografie, Fiktion und Theorie beschreiben; eine Auswahl: Autotheorie, Autofiktion, roman à clef, first person fiction (Michelle Tea) oder lonely girl phenomenology (Chris Kraus). Hinzu kommt, dass viele der Bezeichnungen bestimmten sprach- und zeitgeschichtlichen Kontexten entstammen, nun allerdings oft ohne weitere Einordnung als internationale Diskursschlagworte verwendet werden. Bei der mittlerweile inflationären Verwendung des Begriffs der „Autofiktion“ jedenfalls scheint in Vergessenheit zu geraten, dass der auf den französischen Autor Serge Doubrovsky zurückgehende Begriff (der erstmals 1977 auf dem Rückcover seines Romans Fils auftauchte) ursprünglich eine Spielart der Autobiografie bezeichnete, die explizit der Aneignung dieses Genres durch jene galt, die bisher von diesem ausgeschlossen waren/sich von diesem ausgeschlossen fühlten. So schreibt Doubrovsky in Un amour de soi (1982): „Ich schreibe meinen Roman. Keine Autobiographie, ehrlich, das ist verbotenes Terrain, ein exklusiver Klub für Berühmtheiten. Um dazuzugehören, muss man erstmal jemand sein. Ein Theater- oder Filmstar, ein Politiker, Jean-Jacques Rousseau. Ich, in meiner geliehenen Zwei-Zimmer-Wohnung, bin niemand. […] Seit ich mein Leben in Sätze umwandle, finde ich mich interessant. In dem Maße, wie ich zur Figur meines Romans werde, kann ich mich für mich begeistern. […] Mein verfehltes Leben wird ein literarischer Erfolg werden.“

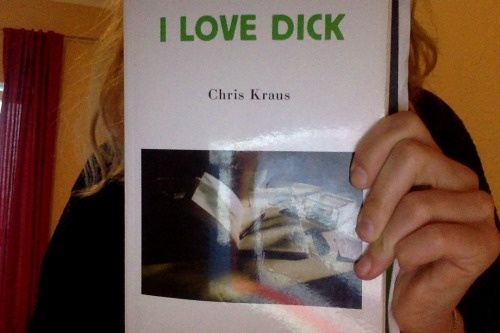

Während das autobiografische Schreiben sich der Annäherung und dem tieferen Verständnis des Selbst und seiner Zusammenhänge widmet, perspektiviert die Autofiktion das Material „Leben“ unter dem Blickwinkel des Darstellungsinteresses, das sich an der Funktion der Verwendung der Ich-Perspektive ausrichtet. Die Ich-Perspektive erfüllt eine spezifische Funktion, die jenseits des biografischen Mäanderns liegt. Das derzeit wohl prominenteste Beispiel der von Doubrovsky beschriebenen Form der Aneignung der Autobiografie ist I Love Dick von Chris Kraus. In dieser explizit politischen, feministischen Version des Wechselspiels von Biografie, Fiktion und Theorie wird verdeutlicht, wie das Sprechen in der ersten Person Singular als Akt der Selbstermächtigung verstanden werden kann. Als I Love Dick 1997 erstmals erschien, betrachtete sich Chris Kraus selbst als gescheiterte Filmemacherin. Neben einigen Kurzfilmen hatte sie zuletzt ihren ersten Langfilm Gravity & Grace (1996) fertiggestellt und ihn erfolglos auf mehreren Filmfestivals eingereicht. Der Erzählung Kraus’ zufolge ergab sich aus diesem persönlichen Scheitern das Schreiben, und es entstand I Love Dick, ein Briefroman, der zugleich Theorie-/Kultur-/Kunstkritikessay ist und in dem sich „Chris“ an ihren Crush „Dick“ richtet. „Dick“ ist dabei vor allem eine Projektion von „Chris“ und fungiert primär als Motor ihrer eigenen vielschichtigen, in weiten Teilen selbstreflexiven Überlegungen, die von Sex über Kunst bis hin zu philosophischen Reflexionen reichen. Die Form des Briefromans liefert bereits ein erstes deutliches Indiz für Kraus’ bewusste Reflexion und Aneignung eines Genres, das als die „weibliche“ Form galt, in der Männer Frauen in ihren Romanen zur Sprache kommen ließen, im Privaten, im Brief an den Mann. So ist die Verwunderung der Literaturwissenschaftlerin Joan Hawkins darüber, dass die Kritik I Love Dick als Memoir und nicht als Roman/Fiktion rezipiert hat, verständlich. Doch wie David Rimanelli in seiner Artforum-Besprechung übersieht auch Nic Zembla in seiner Rezension „See Dick Sue“ (1997) im New York Magazine eben jenen Darstellungsaspekt. Er widmet sich vor allem dem Adressaten der Briefe, den er als Opfer von Kraus sieht, und tappt somit in die Falle, auf die Kraus auf inhaltlicher und auch formaler Ebene hinweist: das Verkennen weiblicher Autorschaft und ihre Reduzierung auf das Persönliche. Zembla spricht von „kriecherischen Liebesbriefen“ , zitiert Dick Hebdige, der sich darüber beschwert, eine „schlechte Rezension für seine Präsenz auf der Welt erhalten zu haben“ , und fügt an: „If someone’s writing gets read only because it exploits a recognizable figure, then it really is a despicable exercise.“ Falls tatsächlich jemand das Buch seinetwegen gekauft haben sollte, wird er enttäuscht werden; denn Dick ist kaum mehr als eine Fata Morgana. Das in Hebdiges Äußerung mitschwingende Verkennen jeder eigenständigen künstlerischen Leistung von Kraus belegt eine Tendenz, bei Autorinnen die Darstellungsfrage zu ignorieren und somit eine stark verkürzte und oberflächliche Lesart zu verfestigen.

Eine Tendenz, die bis heute anhält. Denn besonders Autorinnen sind dem Vorwurf des „Narzissmus“ ausgesetzt. In diese Richtung zielt auch eine Besprechung Carola Ebelings von Arbeiten der Schriftstellerin Rachel Cusk. Während Cusk sich nach der Veröffentlichung ihres autobiografischen Romans Aftermath: On Marriage and Separation (2012), in dem sie sich mit dem Scheitern ihrer Ehe auseinandersetzt, massiver öffentlicher Kritik ausgesetzt sah , werde das „Authentische“ bei Knausgård „als innovativ und meisterhaft gefeiert“ . Cusk selbst beschreibt ihre Hinwendung vom autobiografischen zum autofiktionalen auch als Reaktion auf diese reduzierende Lesart. Sie hätte nach einer Form gesucht, die das Verhältnis von Autorin/Erzählerin verkompliziere und damit auch verhindert, dass weiterhin sie selbst und nicht das Werk kritisiert werde:

„[I]ch habe diese autobiografische Form ja sehr stark benutzt, um weibliche Erfahrungen zu schildern bisher, und das ist ja oft so im Leben einer Frau, dass sie sich mit ihren Erfahrungen so fühlt, als sei sie die Einzige, die das erlebt – Mutterschaft ist ja nur ein Beispiel dafür –, und ich wollte das in einen breiteren fiktionalen Rahmen setzen und zeigen, dass das eine Erfahrung ist, die viele Menschen haben, und um das zu beschreiben, um das glaubwürdig zu beschreiben auf eine ehrliche Art und Weise, muss ich das, meiner Ansicht nach, aus meiner eigenen Perspektive machen, aus einer Ich-Perspektive.“

Davon, dass von der problematischen Gleichsetzung von Autorin und Protagonistin/Erzählerin vor allem Frauen und People of Color betroffen sind, berichtet auch die britische Literaturjournalistin Alex Clark im Guardian. Ihnen werde die Fähigkeit zur Abstraktion von der eigenen Realität, die Fähigkeit zur Imagination abgesprochen, und während nach dem Realen im Imaginären geforscht wird, werde die Bedeutung ihres Schreibens gemindert.

In einem Porträt der französischen Schriftstellerin Annie Ernaux, deren Erkundungen der Zusammenhänge von Geschlecht, Klasse und Gesellschaft (in Les Années, 2008) seit 2017 in deutscher Übersetzung (Die Jahre) endlich auch hierzulande einem größeren Publikum zugänglich sind, weist die Autorin Lauren Elkin darauf hin, dass der kritische Einsatz von Autorinnen bis heute anders bewertet werde als der von Autoren: „But, as we well know, the critical stakes are not the same for men as they are for women when it comes to writing the self. Where he creates a lucid, inventive world, she is told she cannot see beyond her own navel.“

Ist es also nur konsequent, dass Karl Ove Knausgård sich in seinem sechsbändigen Epos Min Kamp mit seinem Leben auseinandersetzt, während Chris Kraus, Rachel Cusk oder Annie Ernaux weitaus weniger Seiten füllen und meist bestimmte Situationen und Themen – Mutterschaft, die Klassenverhältnisse, den sozialen Aufstieg und somit einzelne Aspekte des (oftmals durch das biologische Geschlecht geprägten) Lebens in den Blick nehmen? Die Rezeption scheint in weiten Teilen den Genderaspekt zu verkennen und nicht zu bemerken, dass hier alte Muster wiederholt werden: die Legitimation eines Genres, das keines ist, durch einen Mann. Erhellend, aber auch verärgernd ist, dass durch Siri Hustvedts Essay Keine Konkurrenz auch bekannt wurde, dass Knausgård, der sich in seinen sechs Bänden zwar auf zahlreiche Männer, aber nur auf eine einzige Frau – die Literaturtheoretikerin Julia Kristeva – bezieht, dies damit begründet, dass Frauen „keine Konkurrenz“ seien.

Oftmals sehen sich die Texte der bisher genannten Autorinnen der Abwertung als „Ratgeberliteratur“ ausgesetzt. Doch auch wenn der Begriff problematisch ist, da sicher keine Antworten in dem vereinfachenden Sinne in den Texten stecken, liegt in dieser Beschreibung doch ein Hinweis auf das dialogische Potenzial dieser Literatur. Frauen wurden lange Zeit primär durch Männer in der Literatur repräsentiert, deren imaginäre Fähigkeiten hinsichtlich der Repräsentation „der Frau“ keinesfalls in Zweifel gezogen wurden. Was deshalb lange Zeit keinen Niederschlag in der Literatur fand, war die spezifisch weibliche Erfahrung, die auf den biologischen Bedingungen, aber auch auf der spezifischen gesellschaftlichen Erfahrung des Frau-Seins gründet. Noch heute sind neben Mutterschaft auch Themen wie Abtreibung, Wechseljahre oder Fehlgeburten nicht selbstverständlicher Gegenstand von Literatur; gerade deshalb und aufgrund eines erstarkten Interesses für diese Themen (auch aufgrund von #metoo) ist das Bedürfnis und die Nachfrage wohl so groß. Die Ernsthaftigkeit, mit der die genannten Autorinnen sich weiblicher Erfahrung widmen, ist ein Grund für die Ratgeber-Lesart. Doch wichtig ist, nicht zu vergessen, dass diese Lesart eher Nebeneffekt als Anliegen der Texte ist und keinesfalls simple Identifikationsangebote geliefert werden. Literatur macht Angebote, sich mit der eigenen Situation anders zu beschäftigen, mehrere Perspektiven zuzulassen, und ermöglicht (weibliche, gesellschaftliche) Solidarität, die über einen Freundeskreis hinausgeht. Der Einsatz der Ich-Perspektive konstruiert einen scheinbar unmittelbaren Zugang zur geschilderten Erfahrung, der zur Auseinandersetzung mit der Erfahrung der Protagonistin einlädt, die in ihrer Ich-Funktion als Verifizierung des Gesagten fungiert und somit die Dringlichkeit der Überlegungen unterstreicht.

Während Autor*innen das Verhältnis von Fakt und Fiktion als Frage der Inszenierung und nicht als referenzielles Verhältnis zur Welt begreifen, bewegen sich Leser*innen und auch die Literaturkritik oftmals im Modus des Entschlüsselns. Die Ich-Funktion kann als Reaktion auf den Voyeurismus und die Rezeptionserwartungen der Leser*innen verstanden werden, womit vor allem auch die Literaturkritiker*innen gemeint sind. Auf diese Differenzierung weist beispielsweise die Autorin Olivia Laing hin, deren Roman Crudo (2018), in dem sie Autobiografisches mit und durch die Punkautorin „Kathy Acker“ zur Sprache bringt, bei den Rezensent*innen zur Versteifung auf den Faktencheck führte: „I definitely haven’t noticed it so much from readers, but I’ve noticed that some reviews were very caught up in trying to figure out what was from my life, in a ,gotcha‘ kind of way. I mean, that seems like a fairly pointless exercise.“

Die Ich-Funktion bezeichnet den strategischen Einsatz der ersten Person Singular in Texten, die weniger vor dem Horizont der Autobiografie als der Reflexion über sie agieren. Allerdings kann es bei der Betrachtung der Ich-Fiktionen nicht um ein Entweder-Oder gehen, denn sowohl die reflexive als auch die biografische Lesart ist im Text angelegt. Dabei ist es weniger ein neuer Begriff, den wir brauchen, sondern eine differenziertere Betrachtungsweise. So analysiert Kraus, dass solange Männer Autobiografien verfassen, sie als solche bezeichnet werden. Sobald Frauen Autobiografien schreiben, müsse ein neuer Nischenbegriff gefunden werden oder, je nach Blickwinkel, eine neue Vermarktungsstrategie: „There are so many examples in the history of literature of a male first-person that’s used pretty closely to the identity of the writer, and we don’t call it that.“

Kraus selbst lehnt den Begriff „Autofiktion“ ab, so wie auch die französische Autorin Annie Ernaux. Doch auch wenn sich zahlreiche Autor*innen, deren Texte unter das Label gefasst werden, von dem Begriff distanzieren, so tun sie dies mittlerweile aus einer privilegierten und etablierten Position heraus: Ihre Bücher finden ein Publikum. Es sei auffällig, so erneut Clark, dass das Label „Autofiktion“ besonders viele Autorinnen zu verzeichnen hat, auffällig sei aber auch, wie viele von ihnen weiß, sehr gebildet und einflussreich sind.

Das sollte Anlass sein, abschließend noch mal für eine Mehrstimmigkeit zu argumentieren und für ein tatsächliches Umdenken stereotyper Rezeptionsmuster. Die Möglichkeit der Ich-Fiktionen liegt darin, den Raum der Literatur für andere Formen des Sprechens, des Nachdenkens über das Ich, das eben nicht privat bleibt, sondern in seiner ausgestellten Privatheit politisch ist, zu öffnen. Wie das Benennen der Protagonist*innen in einem Roman erfüllt das Ich im Text eine Funktion und ist somit eine Darstellungsfrage und kein Genretrend. Ein Indiz für diese Unterscheidung ist die Adressierung: Richtet sich die Autor*in an ein (imaginiertes) Gegenüber, oder kreist er/sie um eine leere Mitte? Das Ich, das hier entworfen wird, hat an das autarke Ich nie geglaubt. Es begreift sich immer schon in Beziehung zu anderen, ist ein per se soziales Ich und in diesem Sinne trotz der Auseinandersetzung mit weiblicher Erfahrung nicht exkludierend. Die entworfene Subjektivität öffnet sich zum Du hin, zu den Adressat*innen, und lässt das primär an Autarkie und Autonomie ausgerichtete Subjekt hinter sich. Dieses kollektive Potenzial ist es, was an der Ich-Fiktion politisch relevant ist.

Isabel Mehl promoviert an der Leuphana Universität Lüneburg zur Funktion der Fiktion in der Kunstkritik. Ihr Interesse gilt insbesondere bisher marginalisierter kritischer Schreibpraktiken. Sie lebt in Hamburg.

Titelbild: Jean Baudrillard, „Treilles", 1996

Anmerkungen