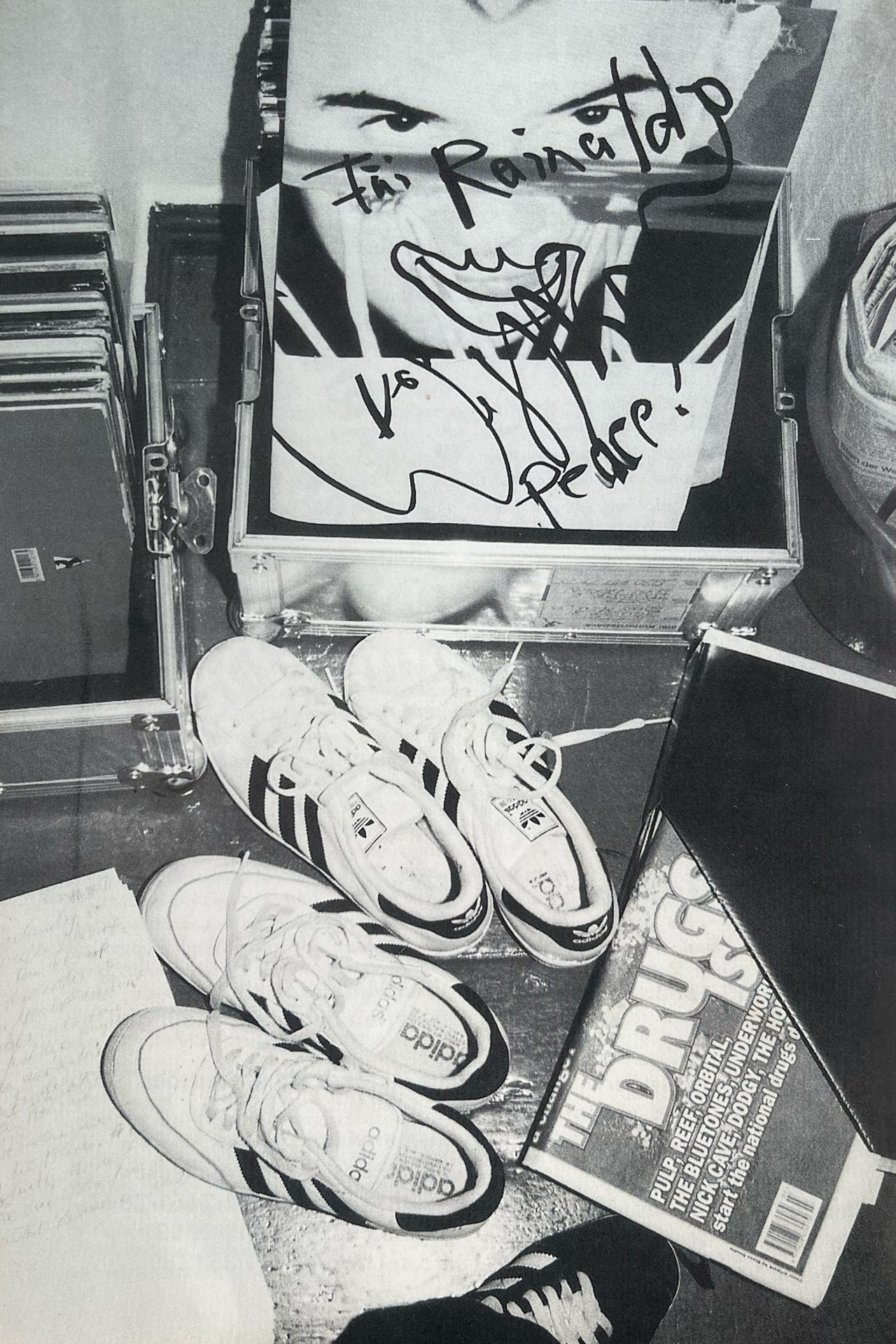

WIE BIST DU DENN DRAUF? Ein Interview mit Rainald Goetz Von Isabelle Graw und Astrid Wege

Rainald Goetz, „Hallelulja“, 1997

TEXTE ZUR KUNST: Dein Artikel im ZEITmagazin über die Love Parade in Berlin [1] zeichnet sich durch Oppositionen aus: Du spielst Begriffe wie Spaß, Glück, Musik, Körper, Sex, Ekstase, Bilder, das Erleben in der Masse etc. aus gegen die wenigen, Kritik, Geschichte, Bewußtsein, Kaderpolitik, schlechte Laune, Ausgrenzung. Während Techno zu einer Ersatzreligion wird, polemisierst du gleichzeitig gegen Intellektuelle. Dieses Argumentationsmuster zieht sich durch den Text: ein geradezu religiöses, ekstatisches, direktes, spontanes, authentisches Erleben, das durch Reflexion nicht gehindert ist und als das wahre Leben dargestellt wird, versus die Diskreditierung eines intellektuellen oder gebrochenen Wirklichkeitsverhältnisses. Das erinnert im Gestus an den Vitalismus eines Gottfried Benn und reproduziert eine Form von Anti-Intellektualismus, die gerade von konservativer Seite immer wieder beschworen wird. Während du gegen die ausschließenden Intellektuellen argumentierst, baust du Gegensatzpaare auf und schließt auch aus. Damit machst du genau das, was du den Anderen vorwirfst.

RAINALD GOETZ: Genau, ich schließe den Ausschluß aus. Ich stimme dieser Zusammenfassung des Textes zu. Genau so ist es gemacht, und genau so ist es gedacht. Ich wende mich gegen die Kritik der universalistischen Parolen des Dr. Motte, die nichts ausschließen außer den Ausschluß, und das ist genau das, was ich angreife und ausschließe. Das ist natürlich ein lustiges intellektuelles Manöver. Ich gehe ja nicht weiter auf meine Argumentation ein, die ich vorzubringen hätte gegen die, die ich da beschimpfe. Man kann sie entweder erahnen oder sich auch denken, daß ich einen an der Klatsche habe. Das ist eben eine grundsätzlich andere Idee von Text und Argumentation als das, wogegen sich der Text wendet.

TEXTE ZUR KUNST: Was ist an deiner Methode, den Ausschluß zu kritisieren, indem man selbst ausschließt, anders? Wenn du in diesem Text mit herablassender Geste den Intellektuellen „Viel Spaß da unten im Dreck“ wünschst, dann bedeutet das eine Abgrenzung, dann ist eine Front geschaffen.

GOETZ: Stimmt. Es geht um Punk und Fun, um Abgrenzung und um Spaß an einer solchen Drastik. Im Grunde genommen ist das natürlich auch ein Punk-Text. Der haut da mal auf den Tisch, Richtung Texte zur Kunst, SPEX Politfraktion. Unausgesprochen fundieren den Text jede Menge Argumente, auf denen er quasi federt, um eine andere Idee von Politik zu formulieren. Auch um sich an ein anderes Publikum zu wenden als an die Eliten, an die sich Texte zur Kunst und SPEX wenden.

TEXTE ZUR KUNST: Wir wenden uns nicht gezielt an Eliten — auch wenn es zum Teil sicherlich so ist, daß bestimmte Themen und Fragestellungen, die wir verhandeln, nicht unbedingt auf das Interesse eines breiten Publikums stoßen. Nur bedeutet dies doch nicht im Umkehrschluß, daß eine Beschäftigung mit diesen Themen deswegen keine Berechtigung hätte, wie es dein Vorwurf des Elitismus nahelegt. In diesem Punkt ähnelt deine Argumentation einem letztlich ausgrenzenden und Differenzen niedermähenden Populismus von konservativer Seite.

GOETZ: Aha. Das ist natürlich wahnsinnig schrecklich. Aber die erste Frage wäre für mich, ob die Vorwürfe zutreffen. Erst dann frage ich, wohin plaziert mich die Kritik.

TEXTE ZUR KUNST: Auch wenn du diesen Einwand so ironisch abwertest: Du näherst dich in diesem Fall dem klassisch konservativen bis rechtspopulistischen Lager, indem du dessen Argumentation einen neuen Schauplatz eröffnest.

GOETZ: Das wäre mir egal. Ich sehe das zentrale Diskursproblem ganz woanders. Nämlich in einem Verlust an Augenmaß dafür, wie präzise man sein kann im argumentierenden Text. Wie todsicher man alle denkbaren Mißverständnisse ausschließen kann. Es ist doch ein Irrsinn, daß die Korrektheitsdebatten, deren zentraler Aufmerksamkeits-Gegenstand die Sprache ist, offenbar jedes Gefühl dafür verloren haben, was sie selbst für eine groteske Staatssicherheitsprosa sprechen.

TEXTE ZUR KUNST: Du reduzierst alle Versuche, Sprache in einer nichtdiskriminierenden Art und Weise zu benutzen, auf sogenannte Korrektheitsdebatten, gerade so, als ginge es lediglich darum, Mißverständnisse zu vermeiden. Vielmehr handelt es sich um den Versuch, in der Sprache aufscheinende Gewaltverhältnisse zu berücksichtigen und zu verändern. Aber kehren wir noch mal zu deinem Artikel zurück: Was seine Sprache anbelangt, zeugt er von einem apodiktischen Ton — durchgängig werden Behauptungen aufgestellt. Dieser Ton kennzeichnete bereits deine früheren Bücher wie „Irre“, sie sind voller Maximen und Aussagesätze. Manchmal erscheint der Autor wie ein wütender Gott, der seine Bannflüche auf die Welt schleudert.

GOETZ: Ich finde es eben lustig, grob und kraß rumzutrashen, ohne sich argumentativ dafür noch mal eine Berechtigung zuzusprechen. Wenn das apodiktisch ist — okay.

TEXTE ZUR KUNST: Deine Texte sind auch von einem gewissen Pathos gekennzeichnet. Von dieser Schreibweise, die in den achtziger Jahren eine politische Funktion besaß und befreiend war, sind inzwischen viele Leute aus gutem Grund abgerückt.

GOETZ: Ich würde lieber nicht abrücken von was Früherem. Wobei das Apodiktische bei mir nie aus einer an Macht interessierten Position spricht. Sondern immer aus einer sozusagen medizinischen, aus Befunderhebungen in der Wirklichkeit. Das ist automatisch ein radikaler Blinkwinkel, daher kommen die Auf-den-Tisch-hau-Sätze.

TEXTE ZUR KUNST: ,Auf den Tisch zu hauen' ist aufgrund seiner Nicht-Diskursivität ein weitaus abgeschlossenerer Machtgestus, als wenn man argumentiert. Ich habe dich immer als einen Autor wahrgenommen, der sich mit Definitionsmacht ausgerüstet glaubte und eine Machtposition in seinen Texten behauptet.

GOETZ: Aha, interessant. Ich selbst mag in Texten eben resultative Sachen lieber und schreibe deshalb auch eher aus diesem Gestus. Ich mag von Texten erschreckt werden und empfinde ausgefeilte Argumentation oft als besonders quälende, unhöfliche Diskursart, die auf ihre Art extrem herrisch feststellt: So wird hier geredet. Und da sage ich automatisch: Ist ja interessant! Und halte mit der Pumpgun drauf.

TEXTE ZUR KUNST: Dennoch sind Argumentationen anschlußfähiger als dein Draufhaun, zumal du extrem vereinfachst. So sprichst du in Deinem Artikel im ZEITmagazin mit größter Selbstverständlichkeit einerseits von den Intellektuellen, die das wahre Leben nicht kennen würden, auf der anderen Seite von der ganz normalen Wirklichkeit, von der „Wirwirklichkeit“. Damit setzt du deine Wahrnehmung und dein Erleben von Wirklichkeit als allgemein gültige. Natürlich könnte man sagen, daß sich das alles nur auf der Textebene abspielt. Doch die Frage ist, welche Effekte Texte haben.

GOETZ: Ja, ich beanspruche eine starke Analysekraft für diesen Text. Behaupte, daß da Zutreffenderes zu Techno gesagt wird als das meiste, was etwa in SPEX üblicherweise dazu steht. Es geht um eine grundsätzlich andere Sicht auf die Spannung zwischen Politik und populärer Kultur in den neunziger Jahren. Als in den Wohlfahrtsausschüssen der Verlust linker Diskursmacht bejammert wurde und Diedrich (Diederichsen) seinen sogenannten Abschied von der Jugendkultur nahm, ist gleichzeitig Techno explodiert. Das ist das Datum in der Wirklichkeit gewesen, die reale Antwort auf die Zusammenbruchs-und Rechtsradikalisierungsmomente von 90, 91, 92. Beiläufig erwähne ich auch das vom Wort Wirklichkeit für alle vorgegebene Wirhafte der Wirklichkeit. Der Plural der ersten Person steht da vor dem Singular. Das mißachten die zu stark an Diskursen orientierten Theorieerzähler. Daß der Gegenstand nicht ihre eigene Ichlichkeit ist, sondern die Wirklichkeit. Tom Holert schreibt z.B. über meinen Text, ohne auf der Love Parade gewesen zu sein, und sieht darin auch gar kein Problem.

TEXTE ZUR KUNST: Das politische Potential, das du Techno zuschreibst, hat es in dieser Form nie gegeben. Deine Erzählung von Techno ist totalisierend und mythisch. Zu fragen: ,,Wo wart ihr, als Techno aufkam“, mag berechtigt sein. Aber zu behaupten, daß man nicht über die Love Parade schreiben könne, ohne dort gewesen zu sein, stellt das Gesetz auf, daß man authentisch erleben müsse, worüber man sich äußert. Das bedeutet Authentizitätsterror und schließt die Analyse aus der Distanz aus.

GOETZ: Authentizitätsterror: find ich natürlich gut. Auch weil in all den Jahren, die ihr als Lehrer gearbeitet habt, das Diskursive fast vollkommen an die Stelle des Realen getreten ist. Die ganze Welt wird von euch Lehrern so gesehen: als Erziehungsanstalt. Das geht bis in den Ton hinein, Isabelle, in dem du etwa mit mir am Telefon redest.

TEXTE ZUR KUNST: Projizierst du das nicht? Wenn man versucht, einen Zusammenhang darzustellen, heißt das doch nicht automatisch, andere erziehen zu wollen. Und umgekehrt ist dein apodiktisches Reden nicht minder herrisch: Du bist schließlich derjenige, der hoch auf dem Wagen der Love Parade die unten im Dreck wühlenden Intellektuellen abkanzelt.

GOETZ: Klar, ich spreche das aus. Das ist schon mal asozial, damit setzt man sich gleich mal aktiv ins Unrecht. Ich finde das einfach richtiger als euer Bestreben, sich möglichst unangreifbar zu machen. Mein Text ist in der Hinsicht auch eine Intervention gegen diese sich selbst endlos im nachhinein kritisierenden, entschuldigenden, erklärenden Selbstgerechtigkeitsexzesse. Dagegen setze ich Drastik, Offensive, Fun und Joke.

TEXTE ZUR KUNST: Du sprichst von „unserem“ Bestreben, als wollten „wir“ alle das gleiche. Mit der Rückendeckung des Mainstream-Feuilleton begleichst du alte Rechnungen mit subkulturellen Zusammenhängen, mit denen du früher zum Teil selbst zusammengearbeitet hast.

GOETZ: Finde ich richtig so. Die Begründung liefere ich natürlich intern gerne nach, so wie hier. Aber den Angriff führe ich erstmal von außen.

TEXTE ZUR KUNST: Von einem Organ wie dem ZEITmagazin aus zu sprechen, stattet dich — nicht zuletzt wegen der hohen Auflage — mit Autorität aus. Die Welt, die du angreifst, ist kulturpolitisch viel weniger Entscheidungsträger.

GOETZ: Autorität, echt? Ich finde, je höher die Auflage, desto geringer automatisch die Autorität, weil desto größer der Schwachsinn, der da meist steht. Umgekehrt sind die Autoritätspositionen von SPEX und Texte zur Kunst viel zu wenig Gegenstand eigener ideologiekritischer Aufmerksamkeit.

TEXTE ZUR KUNST: Sorry, deinen Optimismus bezüglich der mangelnden Autorität von „Schwachsinn“ kann ich nicht teilen — leider. Außerdem sagen wir ja nicht, daß kleinere Projekte keinen Einfluß hätten oder daß eine begrenzte Auflage Selbstkritik überflüssig machen würde. Natürlich machen wir Politik, wenn wir bestimmte künstlerische und theoretische Positionen stärken, und wir halten es für wichtig, daß es dieses Forum gilt. Dennoch handelt es sich, was die kulturpolitischen Einflußmöglichkeiten oder die finanziellen Möglichkeiten oder die Erreichbarkeiten betrifft, um einen anderen Machtpol als etwa das ZEITmagazin.

GOETZ: Noch mal: Mir ist Macht egal, mir geht es um realitätsgerechte Analysen in einem Politikbereich, wo grundsätzlicher Widerspruch wie eine Beleidigung verstanden wird. Wieso eigentlich? Ich stelle mir Linksradikalität lieber wie eine große Heimat für alle Wohlmeinenden vor, wo jeder dabei sein darf, der sich irgendwie so fühlt. Wie ich natürlich auch.

TEXTE ZUR KUNST: Das klingt nach einer Phantasie, die reale und begründete Antagonismen ausblendet. Natürlich sind Streitkultur und Widerspruch elementar wichtig. Nur: Was ist eigentlich an den Versuchen, wie damals in den Wohlfahrtsausschüssen, antirassistische Politik zu bestimmen oder an Gesellschaftskritik festzuhalten, aus deiner Sicht so falsch?

GOETZ: Zunächst mal war daran gar nichts falsch. Es wurde nur mit der Zeit immer falscher, immer selbstgerechter. Das Gute kann eben unter den gegebenen Beobachtungsbedingungen nicht ohne weiteres Wort werden.

TEXTE ZUR KUNST: Was ist denn „das Gute“?

GOETZ: Das Gute ist antirassistische, antisexistische, progressive, politische Politik. Nur, wie kann man davon sprechen? Neulich meldet in SPEX der Minimal Club mal wieder was, da wimmelt es nur so von Sprachsignalen, die allen alles Richtige signalisieren. Wem wird denn da was mitgeteilt? Über den Mutter-Teresa-Effekt produzieren solche Gesten ihr Gegenteil. Das sich selbst zur Besichtigung freigebende Richtige, Gute, Korrekte und das Plädoyer dafür wirkt gleichzeitig immer genauso abstoßend, verblödet und widerlich.

TEXTE ZUR KUNST: Solchen Texten geht es doch um mehr als um Signale des „Richtigen“. Ich habe den Eindruck, daß du die Überlegungen, die dem Wohlfahrtsausschuß vorausgingen, unterschätzt und extrem vereinfachst. Man kritisierte die klassische Rolle des Intellektuellen, der einen Führungsanspruch behauptet oder für sogenannte Minderheiten zu sprechen glaubt.

GOETZ: Aber die Realität sah anders aus. Ich bin hier in Köln Leuten über den Weg gelaufen, die mir gesagt haben, „Mensch, heute tagt der Wohlfahrtsausschuß, aber ich darf nicht mitmachen — gemein“. So war das. Politik heißt für mich: praktische Politik. Die ganze Bandbreite von: wie sich jemand körperlich gibt, weil, das ist die Stelle, mit der das Ich das Soziale berührt; wie man in realen Arbeitszusammenhängen den anderen behandelt, mit wieviel Respekt für dessen Arbeitsbemühungen; wie stark man sich überhaupt interessiert für die Andershaftigkeit von anderen, für das Nichtverstehen, das Chaotische; und genauso natürlich auch alle traditionell utopischen, realpolitischen und ethisch-moralischen Aktivitäten, Positionen, Konflikte. Bis hin zur Frage der Höflichkeit von Texten, die in der Bemühung liegt, sich möglichst gut verständlich zu machen; die Zutrittshürden für Diskursbeteiligung möglichst niedrig zu halten, daß sich tendenziell jeder berechtigterweise einbezogen fühlen kann, berechtigt mitzureden usw. Schon zu Beginn der neuen Politisierung haben Albert (Oehlen) und ich diese eine Polittüte gemacht, die hieß: „DIE BÜRGERLICHE KLEINFAMILIE KRITISIEREN“. Ich finde, daß dieser Hippie-Aspekt der Identität von Politik und Leben bei all den Dingen, die sich selbst als symbolische Politik verstehen, auf ganz falsche Art unterbelichtet ist. Noch mal konkret: Intellektuell wird gegen Führungsrollen plädiert, und realerweise zieht man so läppische Elitenummern durch.

TEXTE ZUR KUNST: Niemand tut so, als gäbe es diese Konflikte, Machtverhältnisse und Hierarchien nicht. Ich stimme dir auch zu, daß Texte sich um eine möglichst klare und zugängliche Sprache bemühen sollten. Je komplizierter die Sachverhalte, desto größer ist diese Herausforderung. Nur: Wo genau liegt die Grenze jener Verständlichkeit? Und welchen Leser stelle ich mir beim Schreiben vor? Ich denke, daß Texte auch das Risiko eingehen müssen, aufgrund ihres Themas (und daraus resultierend aus einer vielleicht komplizierteren Sprache) unter Umständen nicht sofort jeden anzusprechen, statt sich mit dem Hinweis auf Verständlichkeit selbst ein Denk- und Schreibverbot zu erteilen. Mit deinem Artikel schaffst du neue Fronten und arbeitest als Einzelner und nicht in Zusammenarbeit mit anderen.

GOETZ: Ich bin einfach gegen Eliten, ganz einfach. Ich hasse das. Als Einzelner ist man doch keine Elite.

TEXTE ZUR KUNST: Deine Praxis, d.h. deine Texte, sind die eines Solitärs.

GOETZ: Das ist genau das Problem. Und der grundsätzliche Fehler. Isolationistische Lebensformen produzieren Ja-Fehler, Affirmationsfehler. Aber die Perspektive dieses Fehlers ist im Diskurs eher unterrepräsentiert, weil relativ wenige Leute so leben.

TEXTE ZUR KUNST: Die Sehnsucht nach dem Erleben in der Masse wird sehr deutlich in deinem Text. Problematisch erschien mir jedoch deine Abgrenzung zu bestimmten Formen der Masse im Dritten Reich. Dieser Versuch ist meiner Ansicht nach mißglückt. Du redest von Masse, gleichzeitig verherrlichst du diese Masse und überhöhst sie mythisch.

GOETZ: Die Masse, lächerlich. Was ist das überhaupt für ein Wort! Alles was im Zusammenhang damit dauernd gemeldet wird, ist Unsinn. Und die politische Fetischisierung des Begriffs ist immer reaktionär, hat Entschuldigungsfunktion für reale, ganz konkrete, einzelne Verbrechen, die von konkreten einzelnen Tätern begangen wurden, nicht von einem Kollektiv.

TEXTE ZUR KUNST: Mit diesem „lächerlichen“ Begriff arbeitest du selbst in deinem Artikel — unsere Kritik setzt ja gerade bei deiner Verwendung an. Natürlich ist nicht jede Masse faschistisch, der Begriff ist jedoch historisch zu Recht belastet. In deinem Artikel erscheint die Masse als „Kirche der Ununterschiedlichkeit“, als etwas Homogenes auf, und gerade nicht als eine Ansammlung von Individuen, die zusammenkommen und wieder auseinandergehen, die als einzelne für ihre Handlungen verantwortlich sind.

GOETZ: Meine Argumentation sagt ja: Jeder ist eh schon so in sich ruhend Individuum, so sehr anders als alle andern, daß es sich nicht primär danach sehnt, sich zu unterscheiden von allen, sondern umgekehrt: mit ihnen eins zu sein. Auch aus diesem Impuls heraus lebt dieses ganze Technoding — mit seinen Kollektivexzessen.

TEXTE ZUR KUNST: In all deinen Büchern taucht immer wieder das Nachtleben auf als eine Möglichkeit, aus sich selbst herauszugehen. Man hat den Eindruck, daß nur in dem Moment des nächtlichen Ausgehens so etwas wie Euphorie und sinnliche Wahrnehmung möglich wird. Nur läßt sich der Erzähler nicht wirklich darauf ein, sondern bleibt immer in der Rolle des Beobachters befangen. Werden Körper in früheren Texten erwähnt, dann immer nur von Ekel begleitet. Auch was deine Euphorie für Techno betrifft, interessiert mich, wie man sich diese Ekstase vorzustellen hat, die die eines Solitärs ist, ohne wirkliche Beziehungen einzugehen, und die Körper meidet.

GOETZ: Das ist mir jetzt zu intim, über den Körper so direkt zu reden, mit zwei Frauen. Den Status des Beobachters hat man unweigerlich, wenn man dann darüber Texte macht, ganz klar. Aber jeder andere ist ja auch ein Beobachter, und das wird vielleicht gerne ein bißchen unterschätzt. Im Technobereich, wo ich jetzt neun Jahre dieses Leben gelebt habe, hat mich auch das immer besonders fasziniert, wie über das Erlebte von allen dauernd geredet wird. Das sind eben ganz andere Erzählformen. Deswegen schreibe ich auch eher so. Weil ich mein Redeleben zu 90 Prozent mit Leuten verbringe, die einen auferzählen. Die nicht in der Art sprechen, wie wir jetzt hier, beim Versuch, möglichst klar in Worte zu fassen, was wir denken. Sondern sie führen ihr Denken auf eine andere Art und Weise verbal vor, in der Art von Geschichten. Das ist viel indirekter und in mancher Hinsicht auch komplizierter. Die da wirkenden Diskursregeln beobachte ich dauernd und bin unendlich bezaubert von direkter mündlicher Sprache.

TEXTE ZUR KUNST: Dennoch hatte ich den Eindruck, daß deine Ekstase eher abstrakt bleibt.

GOETZ: Worte sind eben abstrakte Dinger.

TEXTE ZUR KUNST: Es gibt doch Möglichkeiten, Beziehungen und Körper und sexuelle Überschreitungen in Worte zu fassen. Statt dessen wird Intensität gepriesen, ohne daß diese Intensität bedeuten würde, daß der Solitär sie an sich heranläßt. Oder daß andere ins Spiel kommen, die das autonome Subjekt in Frage stellen.

GOETZ: Das stimmt auf eine Art. Das Bedürfnis nach Diskretion ist genauso stark wie die abstrakte Darstellungssehnsucht und die abstrakte Realsehnsucht, diese Grenzen zu überschreiten. Insofern spiegeln die Texte diese Sehnsuchtsbewegungen. Aber aus Gründen, die letztlich in der Sprache liegen, angesichts der dauernd anwesenden Vielheit von Sätzen über Körper und der extremen Penetranz der Anwesenheit dieser Sätze, kann ich sehr schwer konkret darüber sprechen.

TEXTE ZUR KUNST: Das Ungenügen an der sprachlichen Darstellung ist ein sehr altes Motiv. Die von dir gerade beschriebene Vorsicht gegenüber Vorstellungen von Körper und Sexualität habe ich in deinem Text allerdings vermißt.

GOETZ: Ich wollte das andeuten und ausklammern. Das Moment Sex sollte als Wort einmal kurz vorkommen. Die eigentliche Darstellung dieses ganzen Bereichs, der in der Realität tausendmal komplizierter ist, als im Zusammenhang mit Techno immer so behauptet wird, ist einer der Gegenstände der Erzählung, die ich gerade geschrieben habe. Das war mir für diesen relativ kurzen Artikel zu kompliziert.

TEXTE ZUR KUNST: Aber schon mit diesem Hinweis auf die Diskrepanz zwischen dem Wirklichen, Erlebten, Authentischen und seiner Darstellung, die dem nie gerecht werden kann, arbeitest Du an dem Mythos mit. Es ist eine ganz traditionelle Diskursstrategie, etwas als nicht erklärbar, nicht in Worte faßbar darzustellen.

GOETZ: Das mag uralt sein, es ist die Wahrheit. Es ist sehr schwierig, über Drogen und Sex zu sprechen. Wer etwas anderes behauptet, lügt. Der hat kein Gefühl für Sprache oder die Wirklichkeit dieser Dinge, die extrem tief einfahren, nicht wahrnehmen können. Gegenüber der Größe dieser Gegenstände sind diskurstechnische Fragen, wie Mythos zementieren oder sowas, für mich total nachrangig.

TEXTE ZUR KUNST: Nur könnte ja in diesen Äußerungen weniger ein authentisch Erlebtes anklingen als ein Wissen um die mythische Dimension, die du mit erzeugst.

GOETZ: Im Gegenteil. Ich will doch keine Mythen enttarnen. Ich finde es schön, ein spirituelles Moment spüren zu lassen, wenn es um die Finsternis und Unerkennbarkeit der Gegenwart geht, durch ein Wort wie Halleluja. Meine Erfahrungen sind groß, und ich suche nach Entsprechungen, die das aufschwingen lassen. Die Brechung erfolgt ohnehin dadurch, daß das erzählt und geschrieben und also Wort wird.

TEXTE ZUR KUNST: Was die Bemerkungen über Frauen in deinen Büchern betrifft, so frage ich mich nach der Funktion von Sätzen wie dem in „Krieg“, wo behauptet wird, daß die Frau in den letzten tausend Jahren nur Genieverletzungen geleistet habe. In „Hirn“ heißt es dann, sie sei das Geschmier, der Ruin der Schrift; und in „Irre“ liest man von Frauen, die begannen mich einzuspeicheln mit freundlichen Reden, die aus unverhohlen lauernden Minen kamen. Das hat zwar alles den Status von Literatur, ist also nicht wörtlich zu nehmen, spiegelt aber doch eine Einstellung zu Frauen wider. Seither hat sich deine Wahrnehmung anscheinend geändert: In unverhohlener Begeisterung sprichst du von Frauen als süßen Mäusen.

GOETZ: Das ist unser Ehrentitel für alle tollen Frauen. Ja, die Stellen! Ich kann mich nicht erinnern, und zwar überhaupt nicht, wie ich damals gedacht habe. Immer wenn ich das lese, muß ich irre lachen und freue mich, daß ich das geschrieben habe. Weil ich es heute nicht mehr schreiben könnte und doch spüre und weiß, daß ich es richtig gemeint habe: daß das im Textganzen aufgehobene Wahrheiten sind.

TEXTE ZUR KUNST: Man könnte diese „Wahrheiten“ auch als sexistisch bezeichnen, wie du weißt und womit du wahrscheinlich rechnest.

GOETZ: Kann man gerne machen. Würde ich auch eher als Ehrentitel sehen, nach wie vor. Auf ein Art hatte ich immer das Gefühl, ich spreche aus einer lesbischen Position. Was soll man dazu sagen? Lustig ist natürlich auch, daß sich besonders Frauen, die ein Ohr für Sprache haben, von meinen Sachen, die so sprachorientiert sind, angesprochen fühlen, viel stärker als Männer. Ich kann diese Sachen nur ganz gegenwärtig analysieren. Unter den Bedingungen heutiger Diskursvorschriften, Aufmerksamkeiten und Hysterien. Und meine Allergie gegen jede Art von symbolischer Politik und Korrektheit, die ich mit jedem hohlen Rechten teile, beruht genau auf meiner Praxis in der Sprache, die mir dauernd vorführt, wie Sprache sich selbst für alle ihre Regeln Latenzpflicht gebietet. Wenn eine Diskursregel aus der Deckung der Latenz gezerrt wird, ist das das Ende ihrer Verbindlichkeit, die sprachinterne Konstituierung der Möglichkeit ihrer Übertretung, die Aufforderung der Sprache geradezu dazu. Diesem Paradox müßte sich die politische Analyse der Sprache mal stellen. Sonst wird das nämlich nichts.

TEXTE ZUR KUNST: Es scheint dir demnach weniger um Inhalte als um sprachliche Formen der Überschreitung zu gehen?

GOETZ: Nicht mir geht es darum, sondern der Sprache selbst. Ich selbst bemühe mich eigentlich immer darum, das momentan von der Sprache gerade Vorgegebene möglichst genau zu erspüren, sie auszuschöpfen, ohne ihr Gewalt anzutun, durch Überschreitung oder Tabuverletzung. Aber das Niveauchen, auf dem zum Beispiel von feministischer Seite die geschlechtlichen Fragen der Sprache gehandelt werden, da muß ich leider sagen, da ist mir echt zu stumpf und deprimierend. Da fehlt es wirklich hinten und vorne.

TEXTE ZUR KUNST: Damit scheinst du dich ja gut auszukennen ... Du vergißt offenbar, daß Sprache symbolische und reale Effekte hat und tust so, als ob bestimmte Sprachregelungen einen Imperativ beinhalten würden, daß alle so zu reden hätten. Wenn sich beispielsweise bei Texte zur Kunst bestimmte Sprachkonventionen durchgesetzt haben, bedeutet das doch keinesfalls, daß alle sich danach richten sollten.

GOETZ: Ich greife ja gerade das intern Appellative an, was sich genau an alle die richtet, die eh am Diskurs teilnehmen. Das wirkt so inzesthaft, für immer kleinere Kreise gedacht. Da stellt man sich dann gegenseitig unter Kuratel und guckt, ob der andere es auch richtig macht. Horror.

TEXTE ZUR KUNST: Daß immer kleinere Fronten aufgebaut und neue Grenzen gezogen werden, ist in der Tat ein Problem, das wir schon länger diskutieren. Sich hingegen gegenseitig kritisch im Auge zu behalten und gemeinsam einmal aufgeworfene Themen und Fragen z.B. nach Identitätspolitik weiter zu verfolgen, ist produktiv. Du stellst die Zeitschrift und ihre Autor*innen als eine homogene Einheit dar. Sämtliche Autor*innen wurden von dir in der ursprünglichen Version dieses Gesprächs mehr oder weniger unter dem Stichwort „Diedrich“ subsumiert, als gäbe es nicht auch andere Textformen und Ansätze.

GOETZ: Stichwort Diedrich. Es stellt für mich eben die prägnanteste, elaborierteste und interessanteste Bearbeitung dieser ganzen Position dar. Ich kann mich nicht ernsthaft auseinandersetzen mit Leuten wie Tobias Thomas, Martin Pesch, Jörg Heiser, Sascha Kösch — um nur mal paar zu nennen, die in dem Bereich, der mich thematisch interessiert, alle Blätter so vollschreiben. Diedrich ist, auch aufgrund seiner autoritären Struktur, die seinem ganzen Projekt immer einen gewissen, mir natürlich sympathischen Hau von Madness gibt, der widerspruchsreichste Denker. Außerdem habe ich über viele Jahre hinweg mit ihm am meisten auch direkt mündlich über all diese Sachen geredet und gestritten. Ohne direkten Effekt aufeinander natürlich. Aber für mich wenigstens mit der Folge, daß ich all diese Fragen überhaupt auch noch als an mich adressiert empfinde. Daß ich mich auf meine Art damit auseinandersetze.

TEXTE ZUR KUNST: Bisher wirkt unser Gespräch fast so, als sei es ein Konflikt der Formen und Schreibweisen. Nur: Wir haben auch einen politischen Dissens. Dein Artikel legt nahe, daß die Formierung der neuen Rechten nach 1989 eine Erfindung der Linken sei. In den letzten Jahren wurde diese Gesellschaft jedoch einschneidend umstrukturiert, und zwar auf einer ganz realen, konkreten und materiellen Ebene. Zu suggerieren, daß die neue Rechte ein Hirngespinst der Linken sei, verkennt die tatsächlichen Verschiebungen der (kultur-) politischen Machtverhältnisse.

GOETZ: Hirngespinst: nein. Aber wie war das denn damals? Wer hat gegen den rechten Terror Anfang der neunziger Jahre wirklich was bewirkt? Nicht die Wohlfahrtausschüßler, die ihre Welle durchs Feuilleton gemacht haben und im lustigeren Fall mal einen rechten Funktionär nachts am Hafen in Hamburg haben zusammenfallen lassen. Nein, die Lichterketten haben die Republik verändert, so Leute wie Thomas Gottschalk, Giovanni di Lorenzo und irgendein anderer Hippie mit Schal. Und von da ausgehend hätte die neue Diskurslinke viel realistischere Befunderhebungen in der Wirklichkeit versuchen müssen. Da hätte Techno in den politischen Blick kommen müssen. Aber dazu war man dann plötzlich schon viel zu sehr mit sich selbst, mit internem Streit, mit der sogenannten Akademie und dem Zusammenzimmern von realen Lebensabläufen aus politischen Positionen befaßt. Und dann gibt es so Leute wie Mark Terkessides, der in diese ganze rechte Scheiße so weit reingeht, bis er automatisch selbst so ein Rechter ist.

TEXTE ZUR KUNST: Du nennst Mark Terkessides, der sich mit der neuen Rechten befaßt hat, mit ihren Publikationen, mit ihrem Begriff von Kultur, oder auch Diedrich, der sich mit der Genese der Abwehr des politisch Korrekten in Deutschland beschäftigte. Das sind Versuche, ein Phänomen zu analysieren, um zugleich politische Handlungsweisen aufzuzeigen. Du scheinst zu glauben, daß sich der Analysierende automatisch seinem Gegenstand angleicht.

GOETZ: Klar, das ist der Erkenntnisvorgang. Identisch zu werden mit dem Objekt der Erkenntnis, um sich dann wieder davon abstoßen zu können.

TEXTE ZUR KUNST: Jetzt stellst du wieder ein Gesetz auf: Sobald man sich zu sehr mit etwas beschäftigt, wird man ihm gleich. Die Identifikation, von der du sprichst, ist eine zeitlich begrenzte. Sonst wäre jegliche Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung unmöglich. Als müsse ein Rassismusforscher wie Etienne Balibar automatisch zum Rassisten werden. Das ist doch Unsinn.

GOETZ: Für mich nicht. Ich kann nicht nachvollziehen, mit welcher Faszination, oft geradezu eifernder Begeisterung sich Linke mit rechtem Theoriedreck wie Carl Schmitt beschäftigen. Auch wenn man zuviel über Korrektheit und die Verfehlungen dagegen nachdenkt, wird man natürlich plötzlich selbst geistig so eine politische Korrekturenbehörde.

TEXTE ZUR KUNST: Durch deine Identifikation mit der RAF in „Kontrolliert“ bist du doch nicht zu einem Terroristen mutiert.

GOETZ: Doch, ganz genau. Aber in dieses Denken wollte ich so extrem hineingehen, weil es ein für mich tolles revolutionäres Projekt fundiert hat. Und die Frage war, woran das gescheitert ist. Heute ist übrigens der Tag der Nacht von Stammheim. Freiheit für alle Gefangenen aus der raf.

Image credit: Courtesy Rainald Goetz

ANMERKUNGEN

| [1] | Rainald Goetz, „Love Parade 97“, in: ZEITmagazin Nr. 29, 11. Juli 1997. |