Grundsätzliches Esther Buss über "Sie ist der andere Blick" von Christiana Perschon

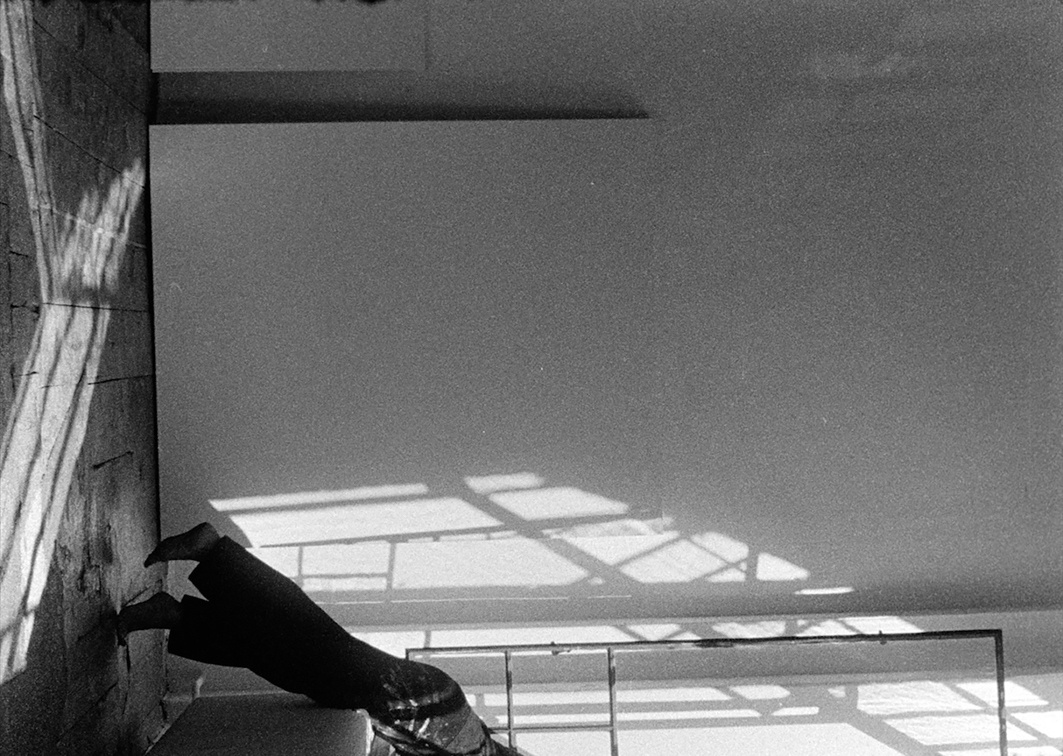

Christiana Perschon, „Sie ist der andere Blick“, 2018, Filmstill

Für einen Film, der schon im Titel eine blickökonomische Setzung vornimmt, wirkt Sie ist der andere Blick (2018) zunächst einmal programmatisch unterbeschäftigt, was die Produktion von anderen Blicken und Bildern betrifft. Christiana Perschons Dokumentation über und mit Renate Bertlmann, Karin Mack, Linda Christanell, Margot Pilz und Lore Heuermann beginnt im Gegenteil als kurzes sound piece. Zu Schwarzbild rattert, raschelt und klappert es, erst dann folgen stumme 16-mm-Aufnahmen eines Atelierraums in grobkörnigem Schwarz-Weiß. Während die Kamera nahezu 20 Minuten lang einer Künstlerin beim Grundieren von Leinwänden folgt, erzählen die Protagonistinnen – sie alle haben Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre zu arbeiten begonnen und sind Teil der feministischen Wiener Avantgarde – aus dem Off über ihre Erfahrungen und Lebenssituationen als Künstlerinnen, Studentinnen, Ehefrauen und Mütter: von Professoren, die sie in der Dunkelkammer betatschten, in ihre Zeichnungen hineinkritzelten oder ein Gutachten für ein Auslandsstipendium mit der Begründung verweigerten, man käme doch eh mit einem Kind zurück; von einer Kultur der permanenten Bevormundung und – auch gesetzlicher – Diskriminierung, von strukturellen Ausschlüssen, etwa im Hinblick auf Förderungen, Ankäufen und Ausstellungsmöglichkeiten, wie auch von der reflexhaften Bezugnahme auf die beiden Ausnahmekünstlerinnen Valie Export und Maria Lassnig, deren Präsenz im Kunstbetrieb ein beliebtes Argument war gegen die fehlende Repräsentation von Frauen („Die Export ziehen sie immer aus der Tasche … und die Lassnig“). Und zuletzt: von den Einflüssen der Frauenbewegung und den daraus folgenden künstlerischen Initiativen wie auch „privaten“ Aus- und Aufbrüchen. Dass die verschiedenen Sprecherinnenpositionen zumindest beim erstmaligen Schauen kaum zuzuordnen sind (der Film verzichtet konsequent auf Einblendungen von Namen, Titeln, Jahreszahlen und Ähnlichem) und sich stattdessen zu einer mehrstimmigen Oral History fügen, gehört zu Perschons Konzept ebenso wie das Wechselverhältnis von Off-Stimme, stummem Bild und „Produktionsklängen“ (Kamerageräusche, Pinseltöne, Objektgeklapper etc.). Sie ist der andere Blick ist bei aller Würdigung subjektiver Erfahrungen und künstlerischer Handschriften vor allem auch eine kollektive Erzählung. Vom traditionellen Künstler*innenporträt, von seinem staatstragenden Historisierungspathos und der Fixierung auf Individualismus und Ikonizität könnte Perschon also kaum weiter entfernt sein. An die Stelle des hagiografischen Tonfalls, der etwa so unterschiedliche Filme wie Gerhard Richter – Painting (Corinna Belz, 2011), Beuys (Andres Veiel, 2017), Over Your Cities Grass Will Grow (Sophie Fiennes, 2010) oder auch Kippenberger – Der Film (Jörg Kobel, 2005) eint, rücken Dialog und eine zwar konzentrierte, aber doch gänzlich unaufgeregte Aufmerksamkeit für die künstlerische Praxis der Frauen. Perschon ist Filmemacherin und Kuratorin, im letzten Jahr organisierte sie eine Retrospektive zum Werk von Barbara Hammer im Filmmuseum Wien. Mit den Arbeiten von Linda Christanell und Karin Mack beschäftigte sie sich bereits in kürzeren und eher experimentell angelegten Filmarbeiten, Sie ist der andere Blick ist also so etwas wie Perschons Dokumentarfilmdebüt. Ausgangspunkt ist eine offene Gesprächs- und Arbeitssituation. Sie hat die Künstlerinnen, darunter auch Iris Dostal, die die Leinwände bearbeitet, in ihr Atelier eingeladen, um dort etwas zu „machen“. Das Atelier, üblicherweise ein Ort von Rückzug und stillem Vor-sich- hin-Arbeiten oder im Gegenteil: ein Schauraum für Kurator*innen, Sammler*innen, Galerist*innen, öffnet sich auf diese Weise für ein ergebnisoffenes kollaboratives Setting. Die grundierten weißen Leinwände – die Kamera folgt meist den zügigen Bewegungen von Hand und Pinsel und nimmt dabei die Leinwand bildfüllend in den Blick – wirken wie ein Korrektiv zu den Erfahrungen patriarchaler Einschreibungen. Und sie etablieren eine symbolische „leere“ Bühne für die Präsentation und die Inszenierung der eigenen Arbeiten.

Christiana Perschon, „Sie ist der andere Blick“, 2018, Filmstill

Der Film schließt zwar Lücken in der Geschichtsschreibung, beansprucht aber alles andere als eine lineare oder gar in sich geschlossene Erzählung. Die Erwähnung wichtiger historischer Markierungen, wie etwa die 1985 von Valie Export und Silvia Eiblmayr organisierte Ausstellung „Kunst mit Eigensinn“ im museum moderner Kunst in Wien, ist eher die Ausnahme. Vielmehr betont er die – auch ästhetischen – Brüche. Aspekte von Porträtfilm, Werkvortrag und Performance werden ebenso vermischt wie Analog- und Digitalbild, Schwarz-Weiß und Farbe. Die flackernden Anfangsbilder rufen den Look von historischem Archivmaterial auf; mit ihren verschneiten Texturen, Unschärfen und sichtbaren Klebestellen erinnern sie an die Filmgrammatik des Experimentalkinos. Der zweite Teil ist dagegen digital und in Farbe gedreht, er ist ganz der Gegenwart, dem Augenblick, verpflichtet. Jede der fünf Künstlerinnen gestaltet im Dialog mit der Filmemacherin – Kommentare, Vorschläge und Anweisungen, etwa hinsichtlich des Bildausschnitts etc. sind wiederholt zu hören – eine Art set piece. Methoden der feministischen Kunstproduktion der 1970er Jahre, wie serielle Schwarz-Weiß-Fotografie, Selbstauslöser und Super-8-Film, werden dabei filmsprachlich aufgenommen. Renate Bertlmann, der erst in den letzten Jahren größere Aufmerksamkeit zuteilwurde – sie bespielt in diesem Jahr den österreichischen Pavillon der 58. Biennale von Venedig –, stellt an einem Arbeitstisch sitzend ihre Fotoserie Zärtliche Berührungen (1976/2009) vor: farbige, zu brustförmigen Gebilden aufgeblasene Kondome, die in verschiedenen Konfigurationen zueinander angeordnet sind. Später spannt sie eine Schnur quer durch den Raum und hängt ihre aus Schnullern gegossenen Latexschürzen wie an einer Wäscheleine auf. Als sie ein Fenster öffnet und aus dem Bild tritt, beginnen sie im Wind zu schaukeln und zu tanzen. Die Objekte werden nun ganz der Interaktion mit dem filmischen Medium überlassen: In verschiedenen Close-ups verwandeln sie sich zu beweglichen, seltsam organisch anmutenden Abstraktionen. Perschons Aufmerksamkeit gilt in diesen „rein“ kinematografischen Momenten vor allem den Oberflächen und Texturen – und dem Sound: einem eigentümlich flauschig klingenden Klackern und Rascheln. Karin Macks 1977 mit Selbstauslöser entstandene Fotoserie Zerstörung einer Illusion, in der das Abbild der Künstlerin mit Haarnadeln, Nägeln und Bratenspießen durchbohrt wird, zeigt sich in ein dreidimensionales rotierendes Objekt transformiert. Lore Heuermann bewegt sich erzählend durch ihre dicht gehängten kalligrafisch anmutenden Papierbahnen; im Wechsel der Einstellungen verschiebt sich das Verhältnis von Körper und Raum. Margot Pilz reaktiviert ihr The White Cell Project (1983–85), eine Box, deren Seitenlängen ihrer Körpergröße entsprechen (ursprünglich ließ sie sich an den eigenen Körper adjustieren). Aus der Vogelperspektive gefilmt, entwickelt sich ihre Performance zu einem Spiel mit Proportionen, perspektivischen Verschiebungen und Raumillusionen. Und Linda Christanell arrangiert gefundene Objekte wie Hutnadeln, Postkarten, Spiegel oder aufziehbare Trash-Spielzeuge im bildfüllenden Format zu Szenen und erzählerischen Vignetten. Mit jeder Künstlerin nimmt der Film eine andere Form an, wobei die Verbindungen auch hier offen und „solidarisch“ bleiben – weder Perschon, noch den beteiligten Künstlerinnen geht es um die Konsolidierung der eigenen Signatur. Sie ist der andere Blick ist auch in diesem Sinn ein Modell für ein „alternatives“ Porträt: Der Platz im Atelier wird wie ein Staffelstab weitergegeben.

Sie ist der andere Blick (2018) ist derzeit in den österreichischen Kinos zu sehen. Vom 3. Mai bis 9. Juni findet außerdem eine begleitende Ausstellung im Filmarchiv Austria in Wien statt.

Esther Buss ist freischaffende Film- und Kunstkritikerin und lebt in Berlin.