Melanie Ohnemus über Friedrich Lissmann bei Nousmoules, Wien

Ich kannte Fritz von einer Sound-Compilation, die er mal einer Freundin geschickt, und die mich wegen ihrer Abfolgen und Übergänge fasziniert hatte. Hauptsächlich durch die Art, wie die Stücke miteinander kombiniert waren. Es war nicht Genrekompetenz, die dabei die Anziehungskraft generierte. Nicht, dass diese nicht anwesend gewesen wäre – im Gegenteil. Was mich aber wirklich aufhorchen ließ, war die Fähigkeit des Arrangeurs, die Musikstücke dem Zuhörer mehr vorzustellen, als sie zu benutzen. Es klang so, als sei es nicht mehr notwendig, die Stücke mit- oder gegeneinander zu interpretieren, oder sich gar selber damit zu repräsentieren. Nähe wurde nicht darüber erzeugt, dass mir Gefühle oder Stile vorgeschlagen wurden, eher dadurch, dass ein Zugang zu einem schon vormaligen Entdeckt- und Verstanden-Haben freigelegt wurde, der als Vorschlag im Raum stand. Ich interessierte mich gleich für diese Person, die diese Compilation gemacht hatte.

Einen ähnlichen Charakter besaß Lissmanns Ausstellung „Lissmann in Wien“ bei Nousmoules. Nousmoules ist ein Ausstellungsraum in Wien, der von Robert Müller, Künstler und Kurator, in loser Abfolge seit 2015 in den Räumen des Kunstbüro Wien betrieben wird. Ohne den Begriff öffentlich zu nutzen, begreift Müller den Raum als eine „Informationsgalerie“, in der Künstler/innen aktuelle Arbeiten zeigen. Friedrich Lissmanns Praxis war bisher eher im Medium Fotografie zu verorten. Mittlerweile öffnet sie sich in andere Medien, wie Malerei und Poesie. Ihn interessieren Fragen der Selbstrepräsentation, und die dahinter liegenden Begehren, Formen und Systematiken.

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

Der Titel „Lissmann in Wien“ ist wohl eine Anspielung auf Retrospektiventitel wie „Nolde in Hamburg“ oder „Kirchner in Dresden“. Diese offensichtlich geführte Übertreibungsgeste gibt einen ersten Hinweis in Richtung darauf, dass es thematisch darum gehen könnte, eine Künstlerpersönlichkeit genauer in den Blick zu nehmen. Da dies jedoch in einem kleinen offspace in Wien geschieht, wirkt der Titel etwas lustig und überschwänglich, mehr wie ein Schenkelklopfer. Auf der anderen Seite wird natürlich gleichermaßen ein institutionell übliches Ausstellungsgenre auf den Plan gerufen und zur Diskussion gestellt. In einer Retrospektive wird eine Künstlerpersönlichkeit vermeintlich zur Gänze vorgeführt und deutbar gemacht. Werk und Person verschmelzen behaupteterweise zur „Position“, die in weiterer Folge einen Zugriff auf die echte Person suggeriert. Dass Lissmann diese Geste aber an sich selbst vollführt, könnte darauf hindeuten, dass es bei ihm um eine ironische oder zumindest neugierige Hinterfragung jener Deutbarkeit eines Werkes gehen könnte. Oder anders gesagt, stellt die Titelgebung der Ausstellung wohl zudem die Frage in den Raum, wieso es diese Deutungsversuche überhaupt gibt – denn in Wahrheit lässt sich kein einziges Werk vollständig zeigen, erst recht nicht wenn man damit auch den Produzenten meint. Keine künstlerische Arbeit erklärt vollständig die Person, die sie hergestellt hat. Ebenso wenig lässt sie sich vollständig aus der Person, die sie hergestellt hat, erklären. So scheint die Ausstellung auf diesen Fragezeichen zu gleiten.

Friedrich Lissmann geht die Frage einfach an und nutzt so diese „anerkannte“ und unhinterfragte Praxis der Künstlerpersönlichkeits-Ausstellung. Er portraitiert sich selbst. Und er schreibt Gedichte. Er nutzt zwei kunsthistorisch gesehen ultimative Genres der darstellerischen Annäherung an die menschliche Seele.

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

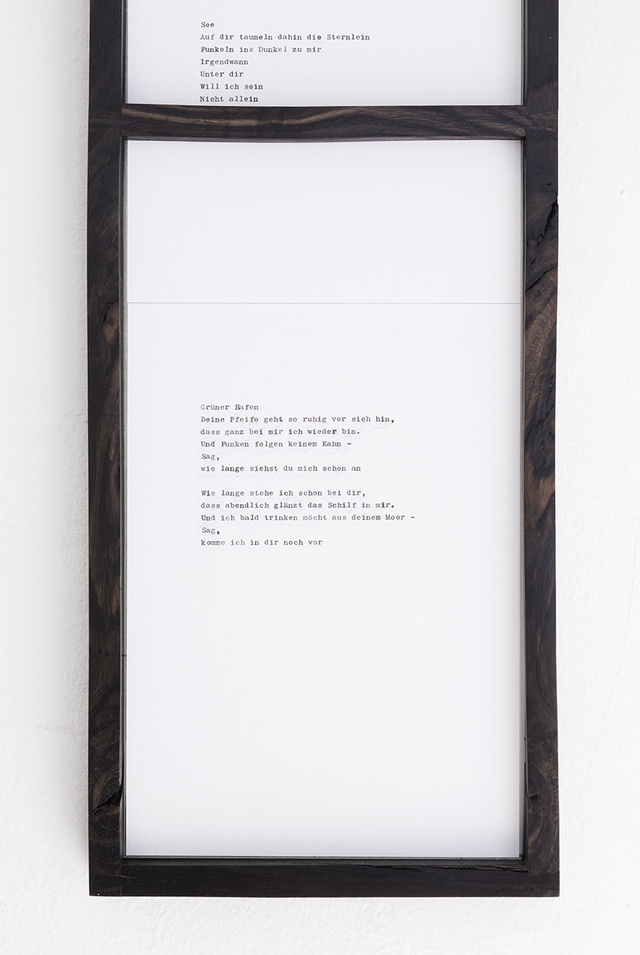

In der Ausstellung waren sieben kleinformatige Ölmalereien zu sehen, die in schwarz-weiß-grauen Farben Selbstportraits des Künstlers zeigen. Die Portraits wirken etwas grob, da sie mit Spachteltechnik gefertigt, und auf recht rauer Leinwand gemalt sind. Sie waren in dem circa 25 qm großen Ausstellungsraum in etwa gleichen Abständen rund herum gehängt. Nah bei der Eingangstüre, fast dahinter, war ein dunkler, länglicher, mit zwei Querstreben versehener Holzrahmen zu sehen, in dem auf Papier Gedichte des Künstlers in Schreibmaschinenschrift abgedruckt standen. Der erste Eindruck des Gesamtsettings war solchermaßen, dass man im ersten Moment nicht einordnen konnte, aus welcher Zeit der letzten beiden Jahrhunderte diese Arbeiten stammten. Bei näherer Betrachtung erinnerten die Bilder an neoexpressive Malerei der achtziger Jahre. Dem zuträglich war auch der auffällig pastose Malstil, mit dem die Arbeiten gefertigt sind.

Friedrich Lissmann ist kein Maler. Im Zuge dieser Arbeit hat er sich das Portraitmalen selbst beigebracht und mit einem Spiegel Selbstportraits in der immer gleichen Halbansicht-Pose gefertigt. Selbst ein Ungeübter erkennt, dass der Künstler sich während der Herstellung der Gemälde in einem unsicheren handwerklichen Zustand befand. Jedoch wird Lissmann von Bild zu Bild „besser“. Die Nasen sitzen besser, die Schatten und die lichten Stellen auch.

Interessant hierbei ist, dass die Gesichter von Bild zu Bild anders aussehen, aber ein nicht zu bestimmender Ausdruck erhalten bleibt, der erkennbar macht, dass es sich um die selbe Person handeln könnte. Möglicherweise ist es ein Ausdruck in den Augen. Eigentlich könnte es aber auch eine männliche Verwandschaftsrunde sein, genauso gut aber eben Portraits einer einzelnen Person in verschiedenen Stimmungen. Wenn man die Portraits so betrachtet, können sie auch an Selfies erinnern. Die gemalten Portraits gehen natürlich an einer realistischen Darstellung von Friedrich Lissmann vorbei, oder auch weiter.

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016

Die Gedichte wirken den Portraits gegenüber sentimental und sehnsuchtsvoll. Diese Personen haben diese Gedichte geschrieben? Nahe am Klang romantischer Dichter, reihen sich Sätze und Wortabfolgen, deren offenherziger Schneidigkeit man sich kaum erwehren kann. Durch die Rahmung stellt der Künstler zugleich Distanz her; das 5000 Jahre alte Mooreichenholz wurde mit zwei eigenwilligen Querverstrebungen versehen, unter denen die Gedichte wie auf Analogfilm hindurch zu laufen scheinen. Auch die Gedichte schließen offensichtlich nicht an einen zeitgenössischen Diskurs an. Sie lösen aus heutiger Sicht eher Unbehagen aus. Es entsteht Verwirrung ob der etwas altertümlich anmutenden Sprache. Denn Sentimentalität ist der wohlste Platz, den man sich nicht erlaubt. Scheinbar ohne Ironie geschrieben, behaupten sie sich in der Sprache einer offenen Gedichtform. Im Jahr 2016 mag das wie eine konzeptuelle Setzung erscheinen, zugleich hat man keinen Anlass ihnen zu misstrauen.

Die Antwort auf die Frage, wer das ist, der da schreibt, ist im Raum. Viele von einem. Die Frage, wie viel Zynismus in Bezug auf Überlegungen zu avantgardistisch angehauchten Landflüchten (in beide Richtungen) in dieser Arbeit steckt, bleibt von Künstlerseite her offen. Unmittelbarkeit wird zum Spiel mit der Authentizität, aber wie sieht es mit dem Spiel im Moment der Herstellung der Malereien und der Gedichte aus? Mir scheint vielmehr die Tatsache wichtig, dass Lissmann es schafft, sowohl gleichzeitig als (Land-)Dichter und Künstler, als auch als (Stadt-)Konzeptkünstler durchzugehen. Diese Ausstellung ist der beste, angreifbarste und zugleich unangreifbarste Instagram Account ever.

Friedrich Lissmann, "Lissmann in Wien", Nousmoules, Wien, 14.5. – 4.6.2016

Melanie Ohnemus ist Kuratorin und Kritikerin und lebt in Wien.

Anmerkung

| [1] | Lissmann in Wien, Ausstellungsansicht, 2016 |