UFERLOS BLICKT NUR DIE MEERJUNGFRAU Sonja Eismann über „Identitti“ von Mithu Sanyal

„It is a peculiar sensation, this double-consciousness, this sense of always looking at one’s self through the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity“, schreibt W.E.B. Du Bois in The Souls of Black Folk (1903) über den rassifizierenden Blick auf Afroamerikaner*innen. Frantz Fanon erinnert sich mit den Worten „Je voulais être homme, rien qu’homme“ [1] („Ich wollte Mensch sein, nichts als ein Mensch“) in Peau noire, masques blancs (1952) daran, wie er, vom weißen Blick gefangen genommen, zum Objekt gemacht wird: Er darf kein Mensch unter Menschen sein, sondern er muss sich die Livree überziehen, die die Weißen ihm geschneidert haben. [2] Bei John Berger und Laura Mulvey bekommt die to-be-looked-at-ness und die daraus folgende Bewusstseinsspaltung eine vergeschlechtlichte Komponente: „Women watch themselves being looked at“ [3] – und werden damit gleichzeitig als Surveyor und Surveyed im Male Gaze, den sie verinnerlicht haben und dabei auf und gegen sich selbst richten, eingesperrt in die männliche Herrschaft.

In Mithu Sanyals erstem Roman Identitti (2021) hat sich das Rad noch weitergedreht:

Sex mit anderen PoCs bedeutete für Nivedita, das erste Mal ohne ihren unique selling point zu sein. Das erste Mal nackt. Die Sache kulminierte, als sie sich in Anish verliebte, dessen Eltern beide aus Kerala kamen und nicht wie Niveditas aus West-Bengalen und Polen und von überall her. Sie wartete auf den unvermeidlichen Moment, an dem er sagen würde: „Du bist ja gar keine echte Inderin.“ Stattdessen sagte er: „Ich frage mich manchmal, was meine Eltern sehen, wenn sie mich anschauen. Eine Kartoffel?“ (40)

Nivedita, Hauptprotagonistin des Buches, ist eine junge Studentin des Masterstudiengangs Intercultural Studies und Postkoloniale Theorie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf; ihre Professorin ist Saraswati bzw. Charismati Saraswati, wie Niveditas Cousine Priti sie gerne nennt. Die Zeit, in der erzählt wird, ist die Gegenwart. Unter dem Namen Mixed-Race Wonder-Woman bloggt Nivedita fasziniert zu „race & sex“ und zur hinduistischen, undozilen Göttin der Zerstörung Kali, die einen Rock aus den abgerissenen Armen ihrer Feinde trägt und beim Sex oben liegt – und sich immer wieder als mystisch-reale Präsenz in Niveditas Alltag drängelt. Als Ruhrpott-Kind mit indisch-polnisch-deutschen Wurzeln hat Nivedita Identität bis dahin als Mangel erfahren oder vielmehr als unfreiwillige Zuschreibung des „Zu-viel-und-zu-Anders“ von außen. Oder, wie es Kwame Anthony Appiah in einer fiktiven Diskussion mit Saraswati auf dem real existierenden Hay Festival („The Woodstock of the mind“, Bill Clinton) äußert: „Identität bestimmt nicht die Dinge, die wir tun, wohl aber die Dinge, die andere Menschen uns antun.“ (410) Doch all das ändert sich schlagartig, als Nivedita den Kurs „Kali Studies“ von Saraswati belegt, die zu Beginn alle Weißen rausschmeißt und in der Folge Nivedita und alle anderen PoCs im Raum mit dem elektrisierenden Gefühl zusammenschweißt, hier richtig zu sein. Direkt angesprochen zu werden. Auf einer Party zu sein, die nur für sie gegeben wird. Zum ersten Mal bekommen Nivedita und ihre Peers das Gefühl, dass ihre „unklaren und verstrickten Identitäten“ (407) ein Plus und keine Bürde sind. Ganz am Ende des Buches kann Nivedita daher – obwohl sie zwischendurch eine markerschütternde Vertrauenskatastrophe erlebt hat (aber auch erfahren, dass Saraswati die weißen Studierenden in einem nicht öffentlichen Extraseminar zum Thema „Race“ fürsorglich wieder eingesammelt hat) – in einem Artikel für ZEIT online schreiben: „Wenn Saraswati eines beweist, dann dies: Nicht-Weißsein ist cool geworden, und das ist ein Zeichen unseres Erfolgs.“ (403)

Doch durch diesen Paradigmensprung werden ‚deviante‘ (wenn auch global natürlich zahlenmäßig eindeutig majoritäre) Identitäten nicht eben weniger abweichend, sondern zu einer bestimmten Form einer prekären Währung, die mitunter gewinnbringend, wenn auch nur limitiert eingesetzt werden kann. Dies geschieht jedoch um den Preis der paradoxalen Gleichzeitigkeit der Mehrheitsgesellschaft, einerseits diskriminiert zu werden, andererseits als Community – auch hinsichtlich der eigenen Teilhabe an ihr – die Erfahrung einer aufoktroyierten, unruhigen Gruppen-Validierung zu machen. Nach dem Abstreifen des exotisierenden Blicks auf ihre vermeintliche Otherness, den Nivedita im Bereich der sexuellen Marktwirtschaft selbstironisch als ihren „unique selling point“ (40) reflektiert, drängt sich statt unendlicher Befreiung die Frage auf: Bin ich in der von mir nun umarmten Andersheit authentisch genug? Bin ich eine echte Inderin? Kann ich im Blick des jeweils anderen Anderen wiedererkannt und final bestätigt werden? Wohl kaum, wenn der Andere, in diesem Fall Niveditas (Ex-)Freund Anish, primär damit beschäftigt ist, seine eigene habituelle Karfoffeligkeit mit der Perspektive seiner Eltern aus Kerala – die wiederum einen Migrationsprozess und damit ebenfalls verschiedene Entfremdungsstufen durchlaufen haben – in Einklang zu bringen. Die Double Consciousness ist also nicht mehr der wie ein Speer bohrende Blick, der innen und außen trennt, sondern sie hat sich als neue, instabile Ressource im Diversitäts-Kapitalismus quasi invertiert oder ist vielmehr in tausend Stücke zersprungen, die nicht mehr zusammenzusetzen sind und an allen Ecken und Enden bohren und brennen.

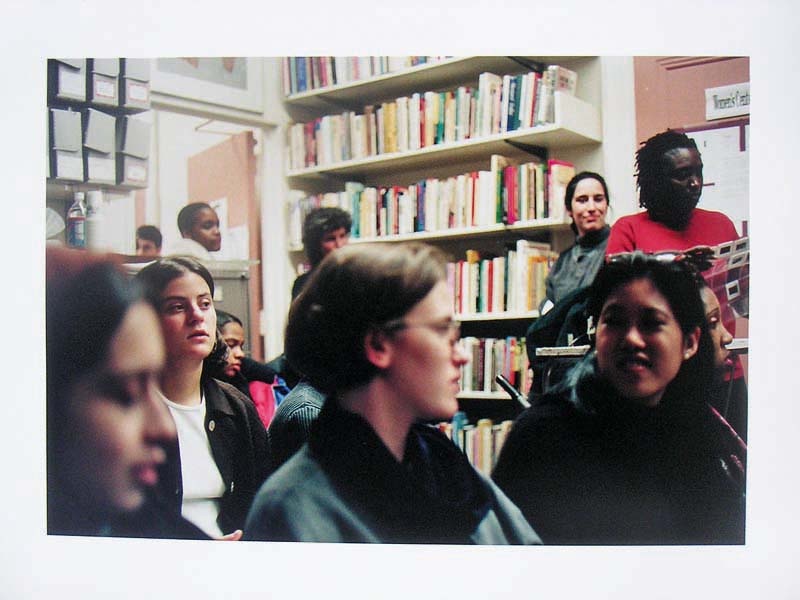

Rainer Ganahl, „Seminar / Lecture: Zeinab Eyega, Female Circumcision, Female Genital Mutilation, A Health & Human Rights Issue for Girls and Women, Columbia University, New York 2/25/1997“

Es ist eine der großen Stärken von Mithu Sanyal, die in der Vergangenheit mit Sachbüchern zu Vulva und Vergewaltigung wichtige und mitunter provozierende feministische Debatten angestoßen hat und wie ihre Protagonistin in Düsseldorf-Oberbilk lebt und indisch-polnisch-deutsche Wurzeln hat, dass sie diesen schmerzhaften Prozess in Identitti nicht verkleinert, sondern in all seiner Komplexität und Uferlosigkeit abbildet. Daher haut auch der Kritikpunkt, der Roman sei zu lang und hätte von einem kompetenten Lektorat zurechtgestutzt werden sollen, der im bürgerlichen Feuilleton, in dem seit neuestem Autor*innen wie Sharon Otoo, Hengameh Yaghoobifarah oder Sanyal selbst unter dem Schlagwort „Diversität im Literaturbetrieb“ eingehegt und gefeiert werden, bereits geäußert wurde, daneben. Der Roman, der mit seinem Mix aus fiktiven und realen Personen, Blogbeiträgen, Dialogen, poetischen bis akademischen Reflexionen und Tweets von echten Protagonist*innen der Debatte wie René Aguigah, Sibel Schick, Patrick Bahners oder Kübra Gümüay so intellektuell schlagkräftig wie brüllend humorvoll ist – ohne dabei, wieder so ein Missverständnis, eine „Satire“ auf irgendetwas zu sein –, ähnelt einer vielstimmigen, atemlosen Kommunikation unter Freund*innen, die das Thema weder nach kurzweiligen 432 Seiten und einer umfassenden Literaturliste noch nach ein paar lahmen Mediendebatten für abgehakt erklären können.

Da spielt es auch fast keine Rolle mehr, dass der eigentliche Plot des Buches in der Aufdeckung des Skandals besteht, dass Saraswati keine Inderin ist, sondern der genetische Sprössling einer weiß-deutschen Mittelschichtsfamilie aus Karlsruhe, die ihr den Namen Sarah Vera Thielmann gab (Parallelen zum Fall Rachel Dolezal sind erwünscht, aber nicht zwingend). In einem monumentalen Täuschungsmanöver hat sie mit der Performance des von ihr selbst so apostrophierten „racial drag“ (200) die Studierenden, so deren wütend-enttäuschte Reaktion, dazu verführt, sich in ihr glanzvoll – und falsch! – zu spiegeln. Natürlich kann und will die Frage nach der Legitimität dieser Art von politisch aufgeladener Grenzüberschreitung, die literarisch schon vor Dekaden am Fall Binjamin Wilkomirski aka Bruno Dössekker oder, in der Celebrity-light-Version, aktuell am Beispiel von Hilaria Baldwin aka Hillary Lynn Hayward-Thomas diskutiert wurde, im Buch nicht gelöst werden. Konkret in Interviews darauf angesprochen, äußert Sanyal, der zu Beginn ihrer Karriere als Autorin Manuskripte von Verlagen zurückgereicht wurden mit Äußerungen wie „Danke, aber wir haben schon eine Inderin im Programm“, dass sie diese Form der Transition für imaginierbar halte, nicht jedoch unter den derzeit real existierenden Rahmenbedingungen. In gewisser Weise zielt die Frage jedoch fast am Punkt des Romans vorbei, der kein Punkt, sondern ein gigantischer Unschärfeklecks ist, der die Messiness all unserer Existenzen an der Stelle zusammenführt, die früher gerne Hybridität genannt wurde. Mit Blick auf die diskriminierenden und ermächtigenden Erfahrungen, die Menschen wie Nivedita derzeit machen, lenkt die Autorin unseren Blick auf die nahe – bereits präsente – Zukunft, in der wir alle „mixed-race“ sein werden (auch wenn im Roman die britisch-iranische Comedian Shappi Khorsandi mit dem Bonmot zitiert wird „Ich denke, man sollte niemanden mixed-race nennen, wenn diese Person nicht wirklich unübersehbar gemischt ist – wie eine Meerjungfrau“). Doch das Metathema – und das „Lebensthema“ von Sanyal selbst, wie sie sagt – ist das der Vergebung, der Verständigung und produktiven Auseinandersetzung über den Konflikt hinaus. Auch das will der Roman nicht affirmativ abhaken – nicht umsonst hat uns Sanyal mit der Figur der Saraswati eine so brillante wie überzeugende Narzisstin geschenkt, die als von ihrer eigenen Macht und Intelligenz besoffener Leitstern vielleicht die erste überzeugende weibliche Verkörperung dieser literarischen Figur überhaupt ist und der mit diesen Kategorien nicht beizukommen ist –, aber die begeisterten Medien- und Lesereaktionen auf Identitti lassen hoffen, dass die wohlwollende Offenheit für Komplexität und Unordnung nun auch in viel zu häufig reduktionistisch geführte Identitätsdebatten Einzug hält.

Mithu Sanyal, Identitti, München: Carl Hanser Verlag, 2021.