RECORD AND REFLECT Ein Fragebogen zu (Video-)Vorträgen von Jan Verwoert

Jan Verwoert, „Von Vergiftung zu Verwandlung. Vortragen als Ausdrucksform von Erinnerungskunst“

FRAGE: Du konntest das Thema deines Beitrags frei wählen – wozu hast du dich im Zusammengang mit dem Heftthema entschieden und warum?

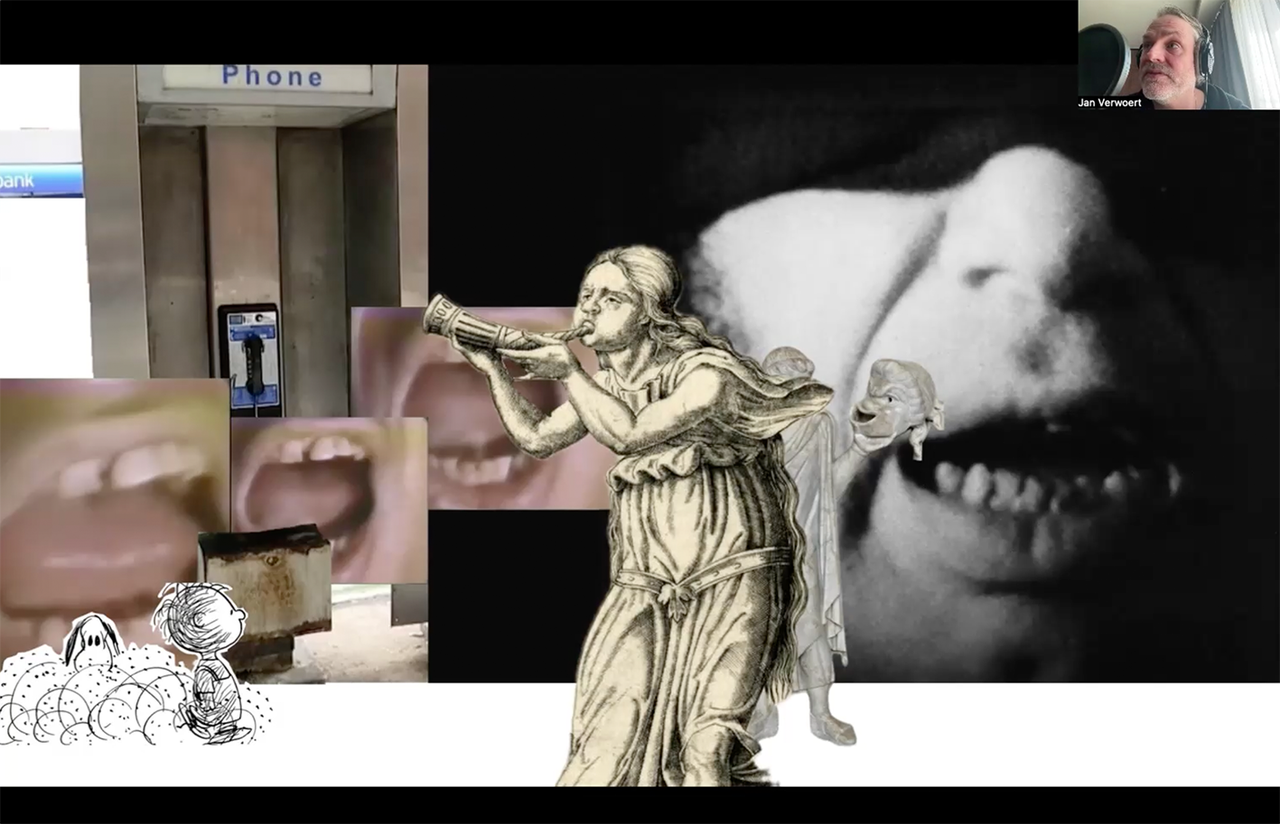

ANTWORT: Beim Thema dacht’ ich: Passt. Versuch’ ich, zu umschreiben, was mich dazu bringt, Vorträge so zu halten, wie ich es tue. Mir geht es darum, bildhaftes Denken greifbar zu machen. Statt Dinge zu verschriftlichen, baue ich Bildschienen, verknüpfe Motive mit Gedanken und Collagen mit Gedankenverbindungen. Die Übergänge zwischen Dias entsprechen dabei Gedankenschritten. Den Ablauf präge ich mir ein (wie den Akkordwechsel eines Lieds) und spreche frei. Mit der Zeit ging mir auf, dass ich mich da vermutlich in klassischer Mnemotechnik übe. Der Videovortrag für das Heft ist eine Liebeserklärung an diese alte Kunst.

F: Dieses Heft unterscheidet zwischen Vortrag und Lecture Performance. Du auch? Wo und wie verläuft für dich die Grenze?

A: Begreift man Rhetorik als Kunst der Herstellung von energetischen Beziehungen zwischen Sprechen und Hören, Motivik und Erinnerung, dann hat Vortragen eh Handlungscharakter. Es gibt dann kein mehr oder weniger „performatives“ Vortragen. Nur ein: Tu es. Oder lass es bleiben.

F: Welchen spezifischen Erkenntnisgewinn versprechen akademische bzw. künstlerische Vortragsformate?

A: Egal, ob der Anspruch der Rede akademisch oder künstlerisch ist. Die Haupterkenntnis liegt für mich darin, wie Redner*innen mit Macht und Ohnmacht in der Rhetorik umgehen: Wie mit der Wirkung der Worte, wie mit dem ans Publikum Ausgeliefertsein? Die Aussagekraft einer Rede hängt wesentlich von der Aufmerksamkeit der Leute und der Atmosphäre im Raum ab. Wie verhältst du dich zu diesem prekären Kräftespiel? Manche reden, als könnten sie gewinnen, ohne das Spiel vorher riskieren zu müssen. Andere lassen vom ersten Satz und Augenkontakt an durchblicken, dass sie die Herausforderung annehmen. Werden sie das Vertrauen der Zuhörer*innen gewinnen oder verlieren? Frei nach Hannah Arendt: Autorität setzt Vertrauenserwerb voraus. Das geht leicht schief. Sich trotzdem auf das Risiko des Kräftespiels um Vertrauensgewinn einzulassen, ist eine ethische Grundlage von Reden – und damit auch von Politik. Wer sie leugnet, entlarvt sich meist als machtversessen. Wer sie anerkennt, muss spielen. Das Einlassen auf dieses Kräftespiel kann unfassbar viele raue oder geschliffene Formen annehmen.

F: Welche Aspekte der Verkörperung sind beim Vortragen für dich wichtig?

A: Die Verwandlung in Figuren im Rhythmus der Bilder. Ein Vorbild: Frances Stark ist richtig gut im Witze-Erzählen. Sie nimmt dabei die Gestalt jeder Figur im Witz an. Mit ihrer Stimme, Mimik und Gestik bildet sie die Figuren plastisch ab, mit einem Timing, das jede Wendung im Witz so rhythmisiert, wie die vier Bildfenster es im Comicstrip tun: 1-2-3-Pointe.

F: Wie findest du deinen Rhythmus?

A: Metrisch orientier’ ich mich am Atem. Pro Atemzug eine Sinneinheit. Sonst laufen mir die Ideen davon, ich komme aus der Puste und verliere das Publikum. Gedanken Schicht um Schicht aufzubauen, dauert. Sinn zeichnet sich erst allmählich ab. Währenddessen muss ich den Zuhörenden eine Orientierungsgrundlage geben, die primärer greift als Semantik: Stetige Metrik in der Sprech-Atmung bietet Halt, wo Bedeutung in Bewegung bleibt. Stetig heißt nicht notwendig langsam. Wenn Leute Energie zum Aufwachen brauchen, erhöhe die Atemfrequenz, aber gleichmäßig. Sind sie unkonzentriert, reduziere die BPM und sprich mit ruhigem Nachdruck, bis sich Konzentrationsfähigkeit einstellt. Klingt esoterisch, aber hilft.

F: Wo liegt während des Vortrags dein Fokus?

A: Im Gesangsunterricht hieß es: Sing so, dass die Leute sehen, wovon du singst. Das gilt für mich auch beim Vortrag. Wenn ich ein Motiv einführe, muss ich es eindrücklich beschreiben, und zwar zwei, drei, vier Mal, mit immer wieder anderen Worten, bis ich merke, jetzt tritt ein Bild hervor, jetzt kriegt es Dichte, jetzt sieht man, wovon die Rede ist. Und in einem dichten Bild steckt meist schon das nächste. In guten Plots wird der Charakter einer Figur aus ihren Beziehungen zu anderen Figuren hergeleitet. Jeder Charakter lässt so die Gestalt der Verhältnisse hervortreten, aus denen er selbst hervortritt. Die Matroschka verjüngt sich: eine praktische Logik bildhaften Denkens.

F: Was bewegt dich dazu, einen Vortrag oder eine Lecture Performance persönlich aufzusuchen, angesichts des dauernden Überangebots an Informationen und Kunst und der Zeitknappheit, die unseren Alltag prägt?

A: Eine eingespielte Seminargemeinschaft – in der alle ihren Humor, ihre Anliegen und Ideen im call and response von aufmerksamem Hören und freier Rede vorbringen – halte ich fast für den besten Ort, um zu erleben, was gemeinsame Versuche sprachlicher Verkörperung möglich machen. Nach solchen kollektiven Höhenflügen an der Akademie denke ich oft: Besser wird’s heut nimmer. Vielleicht wahr. Aber ohne zu gucken, was sonst so los ist, geht’s auch nicht. Erinnert mich an ein Motto von Frances Stark: „The first thing an artist needs to learn is how to become an audience member.“

F: Welche Lecture Performance ist dir besonders in Erinnerung geblieben und warum? (Falls die Antwort Robert Morris’ 23.1 von 1964 ist, bitte ein weiteres Beispiel.)

A: 1994/95 hielt Mark Cousins an der Londoner Architectural Association (AA) freitagmorgens das Seminar „Ugliness“. Cousins ging am Stock auf und ab und rauchte Kette. Sein Laut-Denken war rhythmisiert durch das Aufpochen seines Stocks und das Zischen beim Einsaugen des Nikotins. Zwar war sein Ansatz psychoanalytisch, aber die Machtposition des*r Analytikers*in gab er auf und wurde, ohne dass die Analyse Schärfe einbüßte – im Takt von Poch-Zisch-Poch-Zisch –, selbst zum Symptom, zum lebenden Leitmotiv: zu Victor Hugos Glöckner, ohne den, das war Cousins Hauptthese, die Architektur von Notre Dame kein Leben in sich trüge.

F: Wer war bei der Aufnahme dieses Videovortrags dein Publikum (real oder imaginiert)?

A: Zum einen richte ich mich an Leute, die der kunstgeschichtlichen Diskussion in TEXTE ZUR KUNST folgen. Zum anderen an alle, die in der Kunst den Rausch mnemotechnischer Versenkung für sich suchen und für andere erzeugen.

F: Welche Schuhe hast du getragen?

A: Hanfsocken.

Jan Verwoert schreibt, lebt in Berlin und lehrt am Piet Zwart Institut in Rotterdam und an der Oslo National Academy of the Arts.