Gender in Trouble

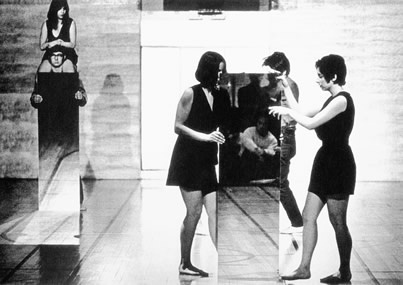

Joan Jonas, "Mirror Piece II", Performance bei Emanu-Elymha, New York, 1970

Joan Jonas, "Mirror Piece II", Performance bei Emanu-Elymha, New York, 1970

Das aktuelle Interesse an feministischer Kunst aus den siebziger Jahren koinzidiert bezeichnenderweise mit einem abflauenden akademischen Interesse an Gender Studies. Anders gesagt: feministische Kunstgeschichte befindet sich augenblicklich in einer Phase der Historisierung.

Die spezifische Leistung der Gender Studies in Kulturwissenschaften und Anthropologie wird dabei tendenziell unterschlagen - ein Trend, der darüber hinwegsieht, dass z.B. auf dem Gebiet der Forschung über "Geschlechter-Räume" feministische Untersuchungen eine lange Geschichte vorzuweisen haben.

Gender ist out, hört man oft aus studentischem Mund. Nicht nur von Studierenden, die in schönster Kenntnisfreiheit die Augen verdrehen, wenn von Geschlechterdifferenz die Rede ist. Auch diejenigen, die ihre Judith Butler gelesen und die Felder der Queer Studies durchschritten haben, zeigen Ermüdungserscheinungen. Der Schwung der achtziger und frühen neunziger Jahre ist dahin, das Gefühl, mit der Kategorie "gender" in theoretischen Höhen zu schweben und sich zugleich mit "Paris is Burning" und den Guerilla Girls zu amüsieren, hat sich verflüchtigt. Autoren und Autorinnen, die aus wohl begründeter politischer und theoretischer Überzeugung an Gender Studies festhalten, haben es nicht leicht. Immer noch werden sie mit dem Totschläger "modisch" attackiert. Von Seiten derjenigen hingegen, denen ein neues Theorem oder Paradigma das täglich Brot bedeutet, kommt ein lang gezogenes Gähnen. Bücher oder Veranstaltungen, die "Geschlechter..." oder gar "Feminismus" im Titel tragen, erscheinen wie stigmatisiert; allein schon die Beschäftigung mit Fragen der Geschlechterdifferenz weckt den Verdacht ideologischer Verbissenheit. Feminismus-Bashing ist in. So spricht Iris Hanika in ihrem Geburtstagsartikel für Katharina Rutschky in der Frankfurter Allgemeinen von "Dumpfbackenfeminismus", der die Jubilarin für sich zu vereinnahmen suche. Johann-Karl Schmidt meint im Vorwort des Katalogs zur derzeitigen Joan-Jonas-Retrospektive, die Künstlerin aus der Umklammerung durch "politischen oder künstlerischen Trivialfeminismus" retten zu müssen, wie ihn Hannah Wilke vertrete. [1]

Ermutigend ist das nicht. Denn, ohne mit statistisch ermittelten Fakten langweilen zu wollen: Auch in akademischen und künstlerischen Berufsfeldern spielt die Geschlechterzugehörigkeit immer noch eine entscheidende Rolle, und viele junge Frauen sehen Berufstätigkeit und Mutterschaft als unvereinbar. [2] Die triste Lage macht politisches Engagement unausweichlich. Gerade dieses Engagement aber hat feministischen Bewegungen von außen wie von innen den Vorwurf blinder theoretischer Flecken eingebracht. Das als Konflikt begriffene Verhältnis von Politik und Theorie, das Frankfurter Schule und Dekonstruktion spaltet, wird auch in der feministischen Forschung heftig diskutiert. Bedeutet die Forderung nach politischer Handlungsfähigkeit eine Einschränkung der intellektuellen Beweglichkeit, oder lässt sich nicht umgekehrt Theorie auch ohne Handlungsanweisung als Politik begreifen? Seit dem Theorieschub in den achtziger Jahren jedenfalls haben offensiv politische Aktivitäten nachgelassen. Oft wurde beklagt, dass die Überführung von feministischer Forschung in die Gender Studies, die die Anschlussfähigkeit an den Wissenschaftsbetrieb erleichterte, zur Entpolitisierung beigetragen habe.

Doch solche Auseinandersetzungen sind kein Grund zur Ermüdung. Woher sie letzten Endes rührt, ist nicht leicht auszumachen. Sei es, dass Gender Studies dem raschen Wandel theoretischer Vorlieben anheim gefallen sind, sei es, dass sie den harten Wechsel von der Pionier- zur wissenschaftlichen Kärrnerarbeit nicht ohne Verlust an Enthusiasmus überstanden haben, sei es, dass die dringend notwendige, trotz erheblichen Kraftaufwandes nur mühsam fortschreitende Institutionalisierung den Schwung gebremst hat - fest steht: Gender Studies haben an Glanz verloren. Jammern hilft indes nur selten. Mein Versuch, Phänomene und Entwicklungen zu beschreiben, mündet nicht in das Angebot eines Königsweges zu neuen Höhen. Gender Studies haben entscheidend zur Prägung neuer Paradigmen beigetragen, so zur Neuformulierung des Bildbegriffs und zur ReAnthropologisierung der Geisteswissenschaften. Dieser Beitrag wird gerne unterschlagen; ihn in schlaglichtartigen Erhellungen deutlich zu machen ist Anliegen dieses Textes.

Eine auffällige Erscheinung in den Gender Studies ist die derzeitige, von ihnen selbst betriebene Historisierung. Einschlägige Texte werden in Anthologien zusammengestellt und damit leicht verfügbar, ein sinnvolles Unternehmen vor allem für jüngere Studierende. [3] Überblicke und Einleitungen ermöglichen ebenfalls einen raschen Zugang. [4] Verfahrensweisen und Kunstformen, die viele Künstlerinnen bevorzugen, also Body Art, Performance und Video, [5] bei der Ausstellungsgestaltung , hat jedoch einen veränderten Fokus. Standen bislang Rollenspiel und Fragen der Identität, als Frau und als Künstlerin, im Vordergrund, geht es nun vielmehr um künstlerische Sprache, die Eigenständigkeit der Mittel und den Kontext, dem sie jeweils entstammt. Joan Jonas wird im Katalog der Stuttgarter Retrospektive, sieht man vom Vorwort ab, durchaus im Zusammenhang des Feminismus der siebziger Jahre betrachtet, den sie auch selbst als wichtigen Hintergrund ihrer künstlerischen Arbeit beschreibt. [6] Anhand der Spiegel und Masken, die Jonas immer wieder verwendet hat, werden noch einmal Paradigmen der Geschlechterforschung aufgerufen, ein nahe liegendes, aber ermüdendes Vorgehen, da keine neuen Akzente gesetzt werden. Die mythogene Behandlung von Weiblichkeit, wie Jonas sie mit Symbolen und dem Bezug auf archaische Riten betreibt, bleibt indes unkommentiert. Ihr innovativer Beitrag zur Medienkunst hingegen wird ebenso überzeugend dargelegt wie ihre skulpturale Auffassung der Performance, ihre eigenwillige Verschränkung von Räumen und das erzählerische, von narrativer Logik und Chronologie dennoch unabhängige Potential ihrer Arbeiten. Unvermittelt bleiben feministisches Anliegen und die Entwicklung einer eigenständigen Sprache nebeneinander stehen, als würde diese durch jenes kontaminiert und ihres künstlerischen Wertes beraubt.

Im Falle von Hannah Wilke ist es nicht so leicht, den Kategorienwechsel von "gender" zu "formaler Gestaltung" zu vollziehen, wie es sich die Künstlerin selbst in ihren letzten Lebensjahren gewünscht hat. [7] Die Fetischisierung ihres eigenen Körpers hat Wilke viel Kritik von feministischer Seite eingebracht, eine Kritik, die nun, angesichts der späten Arbeiten, einer Revision zu bedürfen scheint. Was lässt sich noch gegen eine venushafte Pose einwenden, wenn sie auch mit einem von Krankheit und Tod gezeichneten Körper eingenommen wird? Die Frage ist kaum zu beantworten bzw. schließt ihre Antwort ein. Die anhaltende Rede von Subversion und Tabubruch stellt keine Kategorien für eine andere Betrachtungsweise der künstlerischen Arbeit Wilkes bereit. Isabelle Graw hat zu Recht gefragt, inwieweit das Problem "Identität" überhaupt in einer ästhetischen Konzeption aufgehen kann und plädiert, impliciter Wilke folgend, für eine genauere Betrachtung des Materials und seiner Gestaltung.

Marina Abramovic, "Art must be beautiful", Solo Perfrmance, Charlottenburg Art Festival, Kopenhagen, 1975l

Marina Abramovic, "Art must be beautiful", Solo Perfrmance, Charlottenburg Art Festival, Kopenhagen, 1975l

Marina Abramovic hat die Verfassung ihrer Biografie gleich selbst in die Hand genommen. Wenngleich Abramovic sich auch nie ausdrücklich mit feministischen Fragen befasst hat, operieren ihre Arbeiten immer wieder mit dem spannungsreichen Verhältnis von Weiblichkeit und Künstlertum, sei es in der Anmaßung der christologischen Figur des Künstlers als Märtyrer in den frühen Arbeiten, sei es in der Ausstellung der fetischistischen Besetzung von Kunst und Weiblichkeit, wie sie die Performance "Art must be beautiful, artists must be beautiful" leistet. In einem work in progress, der Theaterperformance "The Biography", lässt Abramovic ihr Leben buchstäblich Revue passieren, in Ausschnitten, die die Intensität und ritualistische Verdichtung der frühen Arbeiten im Modus des Verlustes erinnern. Der Moment des dramatischen Umschlags zählt zu den ergreifendsten der Aufführung: In einem sich gar nicht zu ihrem Minimalismus fügendem Cocktailkleidchen und auf hohen Hacken schreitet Abramovic auf ihr Publikum zu, sich von Intensität, Schmerz, Liebe und Ulay verabschiedend. Gerade in der Vergeschlechtlichung der Biografie gewinnt diese Performance Ironie, hat doch Abramovic ihre Arbeiten stets unter das Vorzeichen formaler Strenge gestellt. Ihr Verfahren zeigt, dass jegliche künstlerische Form unentrinnbar auch eine geschlechtliche Dimension hat eine Einsicht, die in der derzeitigen intensiven Beschäftigung mit Material und Form theoretische Verfestigung erhält.

Die Historisierung feministischer Positionen findet interessanterweise gleichermaßen in der künstlerischen Praxis (die Mitgestaltung von Ausstellungen, Publikationen etc. inbegriffen) wie in der Forschung statt. Im Falle der Gender Studies bedeutet Historisierung eine betonte Wendung hin zu den Phänomenen, bedeutet ein Ausschreiben, Überprüfen und notfalls auch Verwerfen von Theoremen, bedeutet die Konstituierung von Forschungsgegenständen im klassischen Sinne. Es zeichnet sich eine Rückkehr zu vielleicht allzu schnell aufgegebenen Forschungsfeldern ab, wie zum Beispiel zur Biografie, die ein hohes Maß an Differenzierung und Rücksichtnahme auf das Individuelle erfordert, oder auch zur Ikonografie. [8] Erhöhte Aufmerksamkeit kommt wieder den angewandten Künsten zu, die als frühes, stets problematisches Tätigkeitsfeld künstlerisch ambitionierter Frauen von Anfang an Gegenstand feministischer Forschung waren. [9] Ältere, als Pionierinnen geschätzte, aber oft durch die Maschen eines hohen theoretischen Anspruchs gerutschte Autorinnen wie Lucy Lippard, Barbara Rose und Mary Kelly, werden neu gelesen und in ihrer analytischen Schärfe erkannt.

Abbildung aus der Zeitschrift "Frauen und Film", Nr. 49, Dezember 1990

Abbildung aus der Zeitschrift "Frauen und Film", Nr. 49, Dezember 1990

Während sich die Gender Studies auf der einen Seite auf ihre Anfänge besinnen, sind auf der anderen Seite einige ihrer grundlegenden Fragestellungen in die Kulturwissenschaften eingegangen. Die Beschäftigung mit dem Körper ist, durchaus auch von der Geschlechterforschung selbst, überführt in ein weiter gefasstes kulturwissenschaftliches Paradigma. Der Körper ist nicht mehr nur interessant als Instrument weiblicher künstlerischer Selbstbestimmung, das kulturelle Codierungen und libidinöse Besetzungen aufdeckt. Männlichkeitskonzeptionen, Phänomene wie Selbstverletzung (als Selbstvergewisserung in Zeiten digitaler Verflüchtigung der Materie) oder Stigmatisierung, die Rolle der Haut als Grenze zwischen Selbst und Welt sind kulturwissenschaftliche Forschungsfelder, die ohne die Erträge der Gender Studies schwer zu denken sind. [10] Auch die Wendung zum "Ding", seinen Besetzungen, Funktionen und seinen künstlerischen Transformationen belegt die kulturwissenschaftliche Tauglichkeit der Geschlechterforschung. Der umfangreiche, von Gisela Ecker und Susanne Scholz herausgegebene Band "Umordnungen der Dinge" [11] dokumentiert ein Forschungsprojekt, das die Prägung des Umgangs mit Gegenständen im Alltag wie in der Kunst durch die Geschlechterdifferenz herausstellt. Zentrale kulturwissenschaftliche Paradigmen wie Ordnungsmuster und narratives, Geschichte und Erinnerung, Eigentum und Besitz, Sichtbarkeit und Lesbarkeit erhalten einen anderen Umriss. Gisela Ecker zum Beispiel zeigt in ihrem Beitrag, "Think of a Kitchen Table. Das philosophische Exempel und der semantische Überfluss", wie Virginia Woolf einen Küchentisch zur ironischen Beschreibung geschlechtlicher Ordnungen nutzt. Das philosophische Beispiel "Küchentisch" irritiert in seiner Partikularität und Konkretheit nicht nur die abstrahierende Strenge des Hausherrn in seiner Bibliothek; es ist zugleich Zeichen einer weiblich konnotierten Form der Kreativität, die im Stiften von Gemeinschaft liegt, und veranschaulicht in seiner "schmucklosen Schönheit" die künstlerische Auffassung der mit der Dame des Hauses befreundeten Malerin, deren Flächen und Linien stets das Ergebnis genauer Wahrnehmung sind.

Erhöhte Sitzecke im "Zimmer der Dame", Adolf Loos, Müller Haus, Prag, 1930

Erhöhte Sitzecke im "Zimmer der Dame", Adolf Loos, Müller Haus, Prag, 1930

Vor dem skizzierten Hintergrund tritt die Rolle der Geschlechterforschung als Mitbegründerin der Cultural Studies deutlich hervor, die nach britischem oder amerikanischem Modell nun auch Einlass in deutsche Hochschulen finden. Oft werden die klassischen Disziplinen lediglich unter dem Dach einer Kulturwissenschaftlichen Fakultät vereint ein Name, der weniger einen Wechsel des Programms als vielmehr der traditionellen Bezeichnung "Geisteswissenschaften" anzeigt. Im günstigen Fall gibt es eine besonders ausgewiesene Professur für Geschlechterforschung. Wie weit der gute Wille reicht, wird sich im Zuge der künftigen Sparpolitik an den Hochschulen erweisen. Eine sehr konsequente Ausprägung von universitären Cultural Studies zeigt die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Hier wird nicht nach Disziplinen studiert, sondern in der Zuordnung zur juristischen, zur wirtschafts- und zur kulturwissenschaftlichen Fakultät, mit einem entsprechenden Diplom als Kulturwissenschaftler/in. Das dort angesiedelte, einer Grundlegung der Kulturwissenschaften dienende Graduiertenkolleg "Repräsentation - Rhetorik - Wissen" behandelt "Geschlechterdifferenz" als ein Paradigma, das sämtliche Forschungsfelder durchzieht statt sich auf das Ghetto einer eigens ausgewiesenen Professur zu beschränken.

Dass das Verhältnis der Geschlechter eine grundlegende Frage der Anthropologie ist, wusste schon Herder. Wer also das wiedererwachte Interesse an Anthropologie den Gender Studies entgegenhält mit dem Argument, dass in der klassischen Lehre von den Eigenschaften und Verhaltensweisen des Menschen nicht Partikulares, sondern das Ganze verhandelt wird, der sei auf die Ursprünge verwiesen. Friedrich Kittler hat dies in schöner Selbstverständlichkeit getan. [12] Als ein Autor, der Geschlechterdifferenz nicht nur in Bezug auf Familie und Gemeinschaft, sondern auch in der zentralen Kulturtechnik des Schreibens als prägend betrachtet, hat er deren Bedeutung für die Geschichte der Kulturwissenschaften jüngst noch einmal unterstrichen. Gender Studies haben die Wirksamkeit der Geschlechterdifferenz auf dem gesamten Gebiet der Kultur herausgestellt. Wie Käferforscher haben sie sich über die eigene Kultur gebeugt, sie auf Distanz geschoben und ihre libidinösen und ökonomischen Strukturen klarer herausgestellt.

Die notwendige Aufweichung disziplinärer Grenzen hat, wohl unvermeidlich, zu einer Vernachlässigung fachspezifischer Fragen geführt. Zwei Felder kunstwissenschaftlicher Geschlechterforschung befinden sich indes im Herzen der Disziplin, Bild und Raum. Die Frage nach der Verfasstheit des Bildes ist eine der Ersten, die sich die Gender Studies gestellt haben. Die frühen Arbeiten zum Film von Laura Mulvey, Teresa de Lauretis und Kaja Silverman und die kunsthistorischen Studien von Griselda Pollock, Marcia Pointon, Silvia Eiblmayr und vielen anderen stellen die libidinöse Grundierung des Bildes heraus; Autorinnen wie Katharina Sykora, Monika Wagner oder Beatrice von Bismarck wenden sich seinen materiellen und medialen Bedingtheiten zu. Wesen und Status des Bildes standen und stehen in der Geschlechterforschung immer wieder zur Diskussion. Überall erschallt derzeit der Ruf nach einem "visual", "pictorial" oder "iconic turn", nach einer Kunstwissenschaft als Bildwissenschaft, die ihre Zuständigkeit auch für neue Medien erklären soll. Angesichts des Gewichts, das die Erforschung des Bildes in den Gender Studies hat, ist es milde gesagt verwunderlich, wie wenig deren Erträge, was den Begriff der Repräsentation, die Rolle des Mediums und der Apparate betrifft, seitens der den Notstand ausrufenden Kunstgeschichte genutzt werden.

Raum ist eine Kategorie, die Gender Studies, Kulturwissenschaften und Kunstgeschichte eng zusammenbindet. Fragen der Perspektive, als Seh- bzw. Darstellungsweise und als symbolische Form, und natürlich die Architektur selbst stellen das Problem des Raumes in das Zentrum der Kunstgeschichte. Anthropologisch, soziologisch oder geografisch gefasst, ist Raum ein wichtiges Paradigma der Kulturwissenschaften. Mit ihm lassen sich Phänomene des Alltags ebenso gut beschreiben wie solche der Globalisierung oder Virtualisierung. Wie tief greifend die Geschlechterdifferenz die Herstellung, Wahrnehmung und Vorstellung von realen und imaginären Räumen prägt, macht ein jüngst erschienener, von Margarete Hubrath herausgegebener Tagungsband zum Thema "Geschlechter-Räume" noch einmal deutlich. [13] Die Beiträge aus unterschiedlichsten Disziplinen behandeln nicht nur die Aufteilung, Besetzung und Aneignung von häuslichen, klerikalen oder kolonialen Räumen, sie fragen auch nach ästhetischen Verräumlichungsverfahren und ihrer Bedeutung im literarischen Schreiben, in der Malerei und im Film. Die kunstgeschichtlichen Gender Studies haben Raum als Forschungsfeld erst spät entdeckt. Eine Rolle spielt sicher die, wie Irene Nierhaus bemerkt hat [14], demiurgische Stilisierung, die den Bereich der Architektur als männliche Domäne reklamiert. In den letzten Jahren sind jedoch einige Arbeiten entstanden, die sich mit der geschlechtsspezifischen Besetzung dargestellter und gebauter Räume beschäftigen. Beatriz Colomina, deren Sammelband "Sexuality and Space" von 1992 zu den ersten auf diesem Gebiet zählt, hat gezeigt, wie sehr die Entwürfe von Architekten mit betont viriler Statur auf Weiblichkeit bezogen sind. [15] Im Falle der von Loos und Le Corbusier entworfenen Wohnungen ist es ganz gleich, ob der sich stets in Beziehung zu einem Außen herstellende Innenraum auf Intimität und Kontrolle ausgerichtet ist, oder ob seine Anlage Deplatzierung und Orientierungslosigkeit für die (männlichen) Bewohner bedeutet - die konstituierende Schwellenfigur ist die Frau, als Hüterin des Unsagbaren oder als interieurisierte Fremde. Der Zugang zu Phänomenen der Verräumlichung hat durchaus klassisch kunsthistorische Züge.

So bedeutet die Aufmerksamkeit für Blickachsen und Weisen der Betrachteransprache eine Erweiterung der Rezeptionsästhetik, [16] die Untersuchung räumlicher Ordnung in Bildern schließt an Gründungstexte des Faches, an Wölffiin, Schmarsow und Riegl an. [17] Die Arbeiten zu Bild und Raum, die intensivierte Auseinandersetzung mit Materialität und Form machen die Allgegenwärtigkeit der Geschlechterdifferenz deutlich - und die Rede von in oder out überflüssig. Die derzeitige Selbstbesinnung der Kunstgeschichte droht Gender Studies auszuschließen oder einzuhegen. Deren Erträge und Leistungen aber belegen, wie eng Geschlechterdifferenz und formale Gestaltung verwoben sind. In der Versöhnung von Feminismus und Formalismus, wie sie die Ausprägung der Gender Studies als anthropologische Bildwissenschaft betreibt, zeigt sich, dass die Gender Studies ihr Potential noch nicht ausgeschöpft haben. Im Beharren auf der Relevanz des Paradigmas "Geschlechterdifferenz" für eine kulturwissenschaftlich gefasste Kunstgeschichte liegt eine politische Aufgabe, die sich immer auch als Theorie artikulieren wird.

Anmerkungen

| [1] | "Joan Jonas. Performance Video Installation 1968-2000", Ausst.-Kat. Galerie der Stadt Stuttgart, hg. von Johann-Karl Schmidt, Stuttgart/Berlin 2001, S.9. |

| [2] | Siehe Barbara Vinken, Die deutsche Mutter. Der lange Schatten eines Mythos, München 2001. |

| [3] | Der Verlag Routledge stellt eine Reihe von Readern zu Gender Studies bereit, wie allgemein die angloamerikanische Wissenschaft mit Rücksicht auf die Bedürfnisse von Studierenden zur kommentierenden Bündelung neigt. |

| [4] | Vgl. den von Hadumod Bußmann und Renate Hof herausgegebenen Band "Genus. Zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften", Stuttgart 1995; für die Kunstwissenschaften die Beiträge von Sigrid Schade/Silke Wenk und Elisabeth Bronfen. |

| [5] | Hier seien nur stellvertretend die Arbeiten von Amelia Jones, Peggy Phelan und Rebecca Schneider genannt. |

| [6] | "Joan Jonas", Ausst.-Kat., a.a.O. |

| [7] | Ich beziehe mich auf den Katalog der Ausstellung "Hannah Wilke. 1940-1993", die die Neue Gesellschaft für bildende Kunst in Berlin im Rahmen der Reihe "Unterbrochene Karrieren" 2000 veranstaltet hat. |

| [8] | Silke Wenk hat sich intensiv mit ikonografischen Fragen am Beispiel weiblicher Allegorien des 19. Jahrhunderts beschäftigt ("Versteinerte Weiblichkeit", Köln u.a. 1996), Monika Wagner hat eine überzeugende ikonografische Deutung von Abramovics "Balkan Baroque" vorgetragen (Symposium "Kunstfiguren", November 2000, Hochschule für bildende Kunst Braunschweig). |

| [9] | Siehe z.B. den von Cordula Bischoff und Christina Threuter herausgegebenen Band "Um-Ordnung. Angewandte Künste und Geschlecht in der Moderne", Marburg 1999. |

| [10] | Als Beispiele seien genannt: die Tagung zu Männlichkeitskonzeptionen, die Mechthild Fend und Marianne Koos im Rahmen des Graduiertenkollegs "Psychische Energien" (Frankfurt/ Main.) organisiert haben, die Schriften von Renata Salecl und Christina Lammer zur Selbstverletzung, die Stigma-Tagung, die Barbara Vinken in Hamburg veranstaltet hat, und die Arbeiten zur Haut von Claudia Benthien. |

| [11] | Gisela Ecker/Susanne Scholz (Hg.), Umordnungen der Dinge, Königstein/Ts. 2000. |

| [12] | Friedrich Kittler, Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft, München 2000. |

| [13] | Margarete Hubrath (Hg.), Geschlechter-Räume. Konstruktionen von "gender" in Geschichte, Literatur und Alltag, Köln u.a. 2001. |

| [14] | Vgl. Irene Nierhaus, Arch6. Raum, Geschlecht, Architektur, Wien 1999, S.14-18. |

| [15] | Beatriz Colomina, "Die gespaltene Wand: häuslicher Voyeurismus", in: Christian Kravagna (Hg.), Privileg Blick. Kritik der visuellen Kultur, Berlin 1997, S.201-222. |

| [16] | Siehe z.B. die Arbeiten von Irene Nierhaus oder den Beitrag von Tanja Michalsky im erwähnten Tagungsband von Margarete Hubrath. |

| [17] | Hier sei Regine Prange, "Das Interieur als ,Frauenzimmer'. Zur modernen Bildgeschichte des weiblichen Aktes im Innenraum" (in: kritische berichte, 3/1995: Gendered spaces, S.43-70) genannt. |