Jenseits der Institutionskritik Ein Vortrag im Los Angeles County Museum of Art

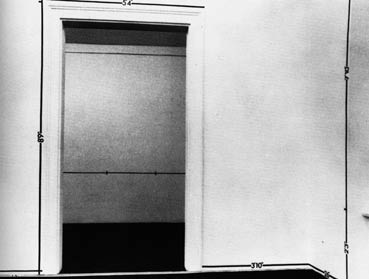

Mel Bochner, "Measurement: Room", 1969, Galerie Heiner Friedrich, München, Installationsansicht

Mel Bochner, "Measurement: Room", 1969, Galerie Heiner Friedrich, München, Installationsansicht

Wie kann heute sinnvoll auf Institutionskritik nicht nur als auf eine historische künstlerische Arbeitsweise zurückgegriffen werden, wenn sich sehr viele ihrer Protagonisten in den neunziger Jahren sukzessive aus den Diskursen um Repräsentation verabschiedet haben? Die Novellierung des kritischen Impulses ist naheliegend, wenn sich heute eine Vereinnahmung und Kulturwerdung jedweder Form von Kritik im Umgang mit dem "Kunstbetrieb" und vor allem mit dem Kunstmarkt abzeichnet.

In dieser Ausgabe geht es um die Forderung nach der Neubestimmung eines dem Neoliberalismus angemesseneren Institutions- und Kritikbegriffs. In ihrem hier abgedruckten Vortrag insistiert Isabelle Graw auf den Errungenschaften der Institutionskritik, versucht aber zugleich auch eine Analyse ihrer Entleerung und Neutralisierung unter den Bedingungen einer fortschreitenden "Celebrity Culture".

1. Einleitung

Entscheidet man sich, einen Begriff wie "Institutionskritik" auf die Agenda zu setzen, wie das bei diesem Symposium geschieht, [1]. dann sieht man sich sofort mit zahllosen Problemen konfrontiert. Und das nicht nur, weil es sich um einen historisch sehr aufgeladenen und leidenschaftlich umkämpf-ten Begriff handelt, sondern vor allem, weil er als Bezeichnung für eine bestimmte Art Kunst fungiert, der für gewöhnlich eine epistemologische Funktion zugeschrieben wird. Sie soll entweder einen institutionellen Ort an sich oder kulturelle Beschränkungen im Allgemeinen zu "kritisieren" in der Lage sein (was meist synonym gesetzt wird mit "analysieren", "enthüllen" oder "aufdecken"). Anders ausgedrückt, beruht der Begriff der Institutionskritik auf der Grundannahme, Kunst könne etwas bewirken. Die Schwierigkeiten mit dieser Bezeichnung hängen damit zusammen, dass sich in ihr deskriptive und normative Kategorien vermischen. In demselben Maße, wie sie es uns erlaubt, über die Frage nach dem kritischen Potenzial von Kunst nachzudenken, wird Kunst in ihr aber auch auf ihre vermeintliche Kritikfähigkeit festgeschrieben. Künstlerischen Arbeiten wird anders gesagt zu viel zugemutet und zu wenig zugetraut.

Über die Herkunft des Begriffs herrscht allerdings Unklarheit. Tauchte er zum ersten Mal in einem Text auf, den Andrea Fraser im Jahre 1985 über Louise Lawler schrieb? [2]. Von Künstlern wie Marcel Broodthaers, Daniel Buren oder Hans Haacke bemerkte sie dort, diese seien zwar sehr unterschiedlich, jedoch alle der "institutional critique" verpflichtet. Oder hat Benjamin Buchloh ein paar Jahre später mit der Überschrift seiner Abhandlung über die Konzeptkunst "From the Aesthetics of Administration to Institutional Critique" zur Etablierung der Rede von der "institutional critique" beigetragen? Zweifellos ist Buchloh für eine bestimmte Kanonbildung verantwortlich, für die Tatsache mithin, dass mit der "institutional critique" gewöhnlich stets die üblichen Verdächtigen - also Daniel Buren, Hans Haacke, Michael Asher und Marcel Broodthaers - assoziiert werden. [3]. Befragt man Augenzeugen, deren Arbeiten unter diesem Label subsumiert wurden, dann vermögen sie sich beim besten Willen nicht zu erinnern, wann es eigentlich aufkam und wer es in Umlauf brachte. Womöglich trifft die Vermutung von Christopher Williams zu, der in einem Film von Renée Green kürzlich die ein wenig paranoid und verschwörungstheoretisch anmutende These zum Besten gab, der Begriff sei zuerst vom Whitney Independent Studies Program in die Welt gesetzt worden und habe von dort, also von New York aus, seinen Siegeszug angetreten. Zu Beginn der neunziger Jahre setzte dann eine Wiederaneignung dieses Begriffs durch jüngere Künstler/innen ein, deren Arbeit aus unterschiedlichen Versuchen bestand, "Institutionskritik" fortzuführen und einige ihrer Voraussetzungen einer Revision zu unterziehen. [4].

Hier möchte ich den Komplex "Institutionskritik" auf drei verschiedene Weisen angehen. Zuerst wende ich mich noch einmal den terminologischen Problemen und den Grenzen einer mit "Institutionskritik" bezeichneten Arbeitsweise zu, wobei ich die grundlegenden historischen Verdienste und Leistungen der mit diesem Ansatz assoziierten Formation keineswegs in Abrede stellen, sondern betonen möchte. Von der weitgehenden Institutionalisierung der Institutionskritik ausgehend, werde ich dann jene strukturelle Gewalt thematisieren, die diesem besonderen künstlerischen Kanon eigen ist, der ebenso rigide gefasst ist, wie er auf Ausschluss beruht. Bei alledem spreche ich mich für die Notwendigkeit einer situativen Herangehensweise aus. Ich gehe also davon aus, dass es sehr wohl Situationen gibt oder geben kann, wie etwa in der kommerziellen Sphäre der Kunstwelt, bei denen es absolut notwendig scheint, auf den simpelsten institutionskritischen Einsichten zu beharren - etwa darauf, dass Wert keine naturgegebene Eigenschaft eines Kunstwerks ist, sondern diesem im Rahmen finanzieller und sozialer Transaktionen erst zugewiesen wird; dass ein bestimmter Kontext Auswirkungen bis in das Kunstwerk hinein hat; oder auch, dass es durchaus eine Rolle spielt, ob öffentliche Museen von privaten Trustees gesteuert werden oder nicht. Solche Feststellungen können aber auch redundant erscheinen, zum Beispiel in der Sphäre der internationalen Manifestas und Biennalen, wo in der Regel projektförmig und rechercheintensiv gearbeitet wird. Dort identifizieren sich viele Kurator/innen, Institutionen, Theoretiker/innen und Künstler/innen implizit oder explizit über Prämissen institutionskritischer Ansätze. Man denke nur daran, wie kritische Untersuchungen von gewissen Kurator/innen in Auftrag gegeben oder willkommen geheißen werden. Oder an all die Pressemitteilungen, in denen bestimmte "kritische Funktionen" ganz automatisch für bestimmte Kunstwerke in Anspruch genommen oder behauptet werden. [5]. Was dieses "Kritikalität" heute konkret bedeuten könnte, wo sie zu verorten wäre und wie genau sie eigentlich funktioniert, das wird selten ausgeführt, und so führt diese inflationäre Kritikbehauptung letztlich zur Neutralisierung jeder Möglichkeit, wirklich Kritik zu leisten - Kritik in dem Sinne, dass in bestimmten Situationen tatsächlich Einwände erhoben oder Probleme verursacht würden. Angesichts solcher Neutralisierungstendenzen scheint es notwendig zu analysieren, inwieweit künstlerische Kompetenzen, die gewöhnlich mit Institutionskritik assoziiert werden (Recherche, Teamwork, Kommunikation, persönlicher Einsatz), sich nicht perfekt in das einspeisen lassen, was die Soziolog/innen Luc Boltanski und Eve Chiapello als den "neuen Geist des Kapitalismus" bezeichnen. [6]. Gleichwohl reicht es nicht aus, auf bestimmte Errungenschaften der "Institutionskritik" zu bestehen, um zugleich auf ihre Grenzen zu verweisen. Mit Blick auf die neue Definitionsmacht des Kunstmarkts und den gegenwärtigen Strukturwandel dessen, was früher einmal die "Kunstwelt" oder der "Kunstbetrieb" genannt wurde, schlage ich zuletzt vor, die terminologischen Probleme, das Problem der Kanonbildung sowie das Problem der Neutralisierung hinter sich zu lassen, um sich in einer neuen Bestimmung dessen zu versuchen, was "Institution" und "Kritik" heute bedeuten könnten.

2. Terminologische Schwierigkeiten

In "DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst" (2002) hat Johannes Meinhardt "Institutionskritik" als eine Haltung innerhalb der Kunst beschrieben. Diese Haltung finde sich in "künstlerischen Arbeiten und Verfahrensweisen, welche die gesellschaftlichen und institutionellen Rahmenbedingungen der Herstellung und des Gebrauchs von Kunst analytisch untersuchen." [7]. Eine solche Bestimmung des Begriffs der Institutionskritik erlaubt es uns, seine inhärenten Probleme und seine Leistungen zu fokussieren: Einerseits impliziert er nach dieser Definition eine Funktionalisierung von Kunst, da er davon ausgeht, dass sie in der Lage ist, aktive Nachforschungen zu betreiben und Untersuchungsergebnisse vorzulegen. Tatsächlich sind künstlerischen Praktiken unter dem Label der Institutionskritik oft - und dies auf recht schematische Weise - epistemologische Funktionen unterstellt worden. Designationen wie "Kunst" oder "Kunstwerk" wurden bezeichnenderweise häufig durch "Intervention" oder "Proposition" ersetzt, was ebenfalls eine Funktionsnähe suggeriert. Dieser Austausch ist zwiespältig: Auf der einen Seite birgt er den kaum zu leugnenden Vorteil, dass er die Verabschiedung idealistischer, substanzialistischer und restriktiver Kunstbegriffe erlaubt, denn er besteht auf Les- und Nachvollziehbarkeit, sowie auf einer tatsächlichen Bezugnahme auf gesellschaftliche Bedingungen, deren Verhandlung in künstlerischen Arbeiten somit möglich erscheint. Ich neige diesen Überzeugungen zu und halte sie für eine historische Errungenschaft, hinter die es keinesfalls zurückzufallen gilt.

Andererseits ist in dieser begrifflichen Ersetzung ein gewisser Reduktionismus am Werk, wenn nämlich "Untersuchung" oder "Analyse" künstlerischer Praxis ganz automatisch, ohne näheres Ansehen des Wie und Wo dieser "Untersuchung" oder "Analyse", als allgemein gültige Charakteristika vorgeschrieben werden. Geht man dieser Frage nach, dann erweist sich selbst die geläufigste Interpretation des Readymade, das üblicherweise als "Urszene" der Institutionskritik und infolgedessen wieder als "Untersuchung institutioneller und diskursiver Rahmenbedingungen" (Meinhardt) verstanden wurde, als nicht mehr tragfähig. [8]. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die Readymades durchaus fast signaturhafte Spuren einer für Duchamp spezifischen künstlerischen Sensibilität aufweisen, sind sie doch Ergebnisse einer persönlichen Auswahl und keineswegs die Zufallsprodukte, für die sie so oft ausgegeben worden sind. Könnte man nicht in ähnlicher Weise Mel Bochners "Measurement Room" (1967) nicht nur mit Miwon Kwon als Untersuchung "des materiellen Faktums der Galerieräume als Rahmenbedingung" verstehen, sondern eben auch als buchstäbliche Intensivierung ihrer Parameter, eine Art Hommage an die materiellen Verhältnisse und Proportionen des Galerieraums? [9]. Aber vielleicht ist ein gewisses Maß an Reduktionismus der Preis, den man für den Bruch mit dem jeweils herrschenden System von Grundannahmen zu zahlen hat? Ein System zumal, in dem bis heute an dem Glauben festgehalten wird, dass kunstinhärente Faktoren die maßgebliche Grundlage für Wertbildung seien. Eine Arbeit wie Hans Haackes "Manet Projekt" (1974) ist in diesem Zusammenhang aktueller denn je, da sie den Prozess der Wertbildung als Abfolge finanzieller Transaktionen und wechselnder Besitzer vorführt. So wichtig es nun scheint, daran festzuhalten, dass äußere Faktoren nicht nur in künstlerische Arbeiten hineinwirken, sondern dort gegebenenfalls auch verhandelt werden, so sehr hat diese strategische Notwendigkeit selbst einen Wandel erlebt, und zwar dergestalt, dass sie heute vielfach als Lizenz zur Komplexitätsreduktion künstlerischer Modelle auf ihre vermeintliche epistemologische Funktion, Bedeutung, Thematik, Inhalt etc. benutzt wird. Da reicht schon ein Blick auf eine durchschnittliche Pressemitteilung, wie sie von Galerien und Museen versandt wird: Je mehr scheinbar eindeutige kritische Funktionen für eine künstlerische Arbeit reklamiert werden können, desto besser lässt sie sich glaubhaft propagieren.

Natürlich gibt es auch künstlerische Arbeiten, die einer solchen Kate- gorisierung zuarbeiten, ja geradezu zu ihr einladen, etwa wenn man an Santiago Sierras derzeitige Popularität denkt. Das Problem, das sich dahinter verbirgt, ist alles andere als neu - es wurde als Reduktionismusgefahr bereits in den späten neunziger Jahren von Künstler/innen und Kritiker/innen erkannt und ausführlich diskutiert. Die Kritiker/innen reagierten darauf mit einer Aufrüstung ihres formalästhetischen Wortschatzes. Sie setzten sich für eine Nichtfestlegung auf bestimmte vermeintlich gegebene kritische Funk-tionen, Inhalte oder Bedeutungen ein, was am Ende aber wieder für neue Probleme sorgte, denn diese Betonung der formalästhetischen Seite stand im Einklang mit dem verstärkten Interesse des Kunstmarkts an einem abgeschwächten, gleichsam geläuterten Neoformalismus. Die Künstler/innen reagierten, indem sie ihre Produktion poetischer, vielschichtiger und rätselhafter gestalteten, was den Nachteil hatte, dass ihre Arbeiten nahezu kontext- und inhaltsfrei erscheinen konnten.

3. Die Institution in uns - Epistemologische Probleme

Bei "Institutionskritik" haben wir es mit einer paradoxalen Begriffskonstruktion zu tun, denn hier wird eine Kritik an Institutionen angedeutet, die ihrerseits institutionellen Charakter hat. Das erinnert an zweierlei: an die tief gehende Verstrickung von Künstler/innen und Institutionen und daran, wie stark Institutionen die Gestalt oder Ausrichtung jener Arbeiten mitbestimmt haben, die in ihrem Auftrag oder mit ihnen als Adressaten angefertigt wurden. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass Institutionen die Gestalt der auf sie bezogenen Arbeiten weitgehend mitbestimmt haben. Das Problem der fortschreitenden Institutionalisierung von Arbeiten, die unter dem Label "Institutionskritik" zusammengefasst werden, war den betroffenen Künstler/innen schon seit jeher klar. Daniel Buren hat dazu 1980 bemerkt, das Problem liege nicht darin, dass die Institution Künstler/innen bei der Verwirklichung ihrer Experimente behinderte sondern vielmehr darin, dass sie diese zur Produktion von Werken ermutige, die zur Institution passen und leicht akzeptierbar sind. [10].

Auch als der Kurator Yves Aupetitallot in den frühen neunziger Jahren einige Künstler/innen dazu einlud, Werke herzustellen, die sich auf einen bestimmten Ort - Le Corbusiers "Unité d'habitation" in Firminy - beziehen sollten, gab es zahlreiche Diskussionen unter Künstler/innen und Kritiker/innen. Man sprach damals darüber, was es denn bedeutet, wenn man von einer Institution dazu eingeladen wird, einen Ort kritisch zu untersuchen und sich dort sozial zu engagieren. Zeitweise ging man von einer umfassenden "Vereinnahmung" [11]. aus, was eine totalisierende Konstruktion war, die eher lähmend als befähigend wirkte. Bei anderen Gelegenheiten sind produktivere Versuche unternommen worden, sich noch einmal mit den neuen Zwänge und eben auch Freiheiten zu beschäftigen, die aus dem wachsenden Markt für Wissen und Information entstanden waren - einem Markt, dies sei an dieser Stelle noch angemerkt, der parallel zur kommerziellen Sphäre des Kunstmarkts existiert, sich zum Teil mit ihr überlappt, oft aber keinerlei Berührungspunkte mit ihr hat.

Im Laufe der neunziger Jahre ist auch ein neuer Typus der Kunstinstitution entstanden - man denke z.B. an das "Depot" in Wien oder an den Kunstraum Lüneburg - , die sich mit einigen der Grundprinzipien identifizierten, die man üblicherweise mit Institutionskritik in Verbindung bringt. Deren Optieren für Methoden wie Recherche, Ortsspezifik, Dokumentation, Teamwork, Info-Ästhetik, flache Hierarchien, Transparenz oder Diskussion zeigte sich allerdings ganz und gar im Einklang mit neoliberalen Wertvorstellungen. Besonders das Insistieren auf Kommunikation und Austausch erwies sich als deckungsgleich mit der kulturindustriellen Tendenz, "die menschliche Kommunikationsfähigkeit warenförmig werden zu lassen", wie es Paolo Virno zutreffend beschrieben hat. [12]. Ich erinnere mich gut an meine wachsenden Zweifel am kritischen Potenzial der so genannten "post-studio practices". Ich begann mich mit traditionelleren, scheinbar konservativen Modellen künstlerischer Praxis zu beschäftigen - dem Modell des besessen im Atelier vor sich hin werkelnden Malers etwa, der sich weigert, irgendeine Erklärung abzugeben, der sich ostentativ nicht vernetzt, niemals verreist, sich kaum in der Öffentlichkeit zeigt und so auch dem Spektakelprinzip den direkten Zugriff auf seine geistigen und emotionalen Kompetenzen verstellt. Gegenüber der neuen Tendenz im Kapitalismus, sich der ganzen Person zu bemächtigen und kritische Kompetenz zu fördern, erschien die Herstellung hochgradig vermittelter Produkte in Ateliers, die eben nicht unmittelbar zugänglich sind, strategisch sinnvoll.

Dennoch: Nur weil einige Kunstinstitutionen sich das Instrumentarium der Institutionskritik einverleibt haben, würde ich sicherlich nicht so weit gehen, von der kompletten Sinnlosigkeit der "Aufführung kritischer Übungen" zu sprechen, wie dies Olafur Eliasson vor kurzem ein wenig herablassend in einem Gespräch mit Daniel Buren formuliert hat (Artforum, Mai 2005). Stattdessen möchte ich betonen, dass es einfach nicht zutreffend ist, wenn man wie Buren und Eliasson davon ausgeht, es gebe kein "Außen", so als würde noch das gewagteste Projekt am Ende doch von Institutionen geschluckt. Das Gegenteil ist der Fall: Einige Projekte bleiben schlicht "außen vor". Für die Konstruktion einer Institution wird das Außen durchaus benötigt. Strukturell gesehen produziert jedes Zentrum seine eigene Peripherie. Denkt man zudem noch daran, dass viele Kunstinstitutionen sich der neuen Autorität des Markts nahezu völlig unterworfen haben und dass die mit Institutionskritik assoziierten Künstler/innen nur in den seltensten Fällen einen Status in der kommerziellen Sphäre erreichen, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass es keinen Grund gibt, das Kind mit dem Bade auszuschütten. Strategisch erscheint es mir eher angebracht, auf dem investigativen Potenzial der Institutionskritik zu bestehen, parallel dazu aber auch an einem neuen, geeigneteren Verständnis von "Institution" und "Kritik" zu arbeiten.

4. Ein anderer Kanon

Die Geschichte der Institutionskritik hat einen Kanonisierungsprozess durchlaufen, der inzwischen erfolgreich abgeschlossen zu sein scheint. Damit einher ging die Etablierung einer Namensliste der "üblichen Verdächtigen", die als Hauptvertreter/innen dieser Kunstrichtung gelten: Daniel Buren, Michael Asher, Marcel Broodthaers und Hans Haacke. Auch wenn ich die Notwendigkeit dieser Kanonbildung im Nachhinein nachvollziehen kann, finde ich es doch erstaunlich, in welchem Maße eine Generation von jüngeren Kunsthistoriker/innen diesen Kanon unhinterfragt reproduziert. Denn dies geschieht durchaus auf Kosten all jener Künstler/innen, deren Arbeitsweisen zwar eine andere Form annehmen mögen, die aber ebenfalls als Infragestellung der Institution Kunst oder als Angriff auf sie gelesen werden können, sofern man unter "Institution" nicht nur den Ort im engeren Sinne, sondern ein geschlossenes Glaubenssystem versteht. So scheint es beispielsweise eine Art ungeschriebenes Gesetz zu sein - zumindest soweit es die vorherrschenden kunstgeschichtlichen Erzählmodelle betrifft - dass "Institutionskritik" niemals "Malerei" sein kann.

Im Gegensatz dazu würde ich dafür plädieren, einen Künstler wie Jörg Immendorff, und zwar sein Frühwerk, zur Aufnahme in diesen Kanon vorzuschlagen, weil darin das Zweifelhafte und Bankrotte von Institutionen wie "Kunst" oder "Künstler" vorgeführt wird. Den eigenen verzweifelten Ehrgeiz, zugleich erfolgreich und politisch verantwortlich sein zu wollen, hat er 1972 erbarmungslos in seinem Künstlerbuch "Das tun, was zu tun ist" thematisiert. Er war gleichermaßen in politischen Gruppen aktiv und durch seine Teilnahme am Galeriensystem hoffnungslos kompromittiert. In diesem Zusammenhang könnte man ebenso gut auf einige Projekte von Martin Kippenberger verweisen - der zuletzt posthum mit Lob überschüttet und kanonisiert, ja sogar seltsamerweise zu einem Heiligen verklärt und zur Vaterfigur einer Generation figurativer Maler stilisiert wurde. Als er 1993 zu einer Einzelausstellung an das Centre Pompidou eingeladen wurde, gab er ihr den Titel "Candidature à une rétrospective", wodurch er sich unmittelbar an die "Kunstinstitution" wandte und sich über ihre Anerkennungsrituale lustig machte. Statt in aller Ruhe abzuwarten, bis man ihn für wichtig genug für eine Retrospektive halten würde, entschied er sich für eine so aggressive und selbsterniedrigende Vorgehensweise. Dadurch wurde die Institution und ihre Anmaßung, "gute" Künstler zu belohnen, die es "verdient haben", weil sie "harte Arbeit geleistet" haben, infrage gestellt. Man kann seinen Einsatz auch als Angriff auf die "illusio" verstehen - Pierre Bourdieus Wort für den kollektiven Glauben an den Wert dessen, was scheinbar auf dem Spiel steht. [13]. Kippenberger erweckte den Eindruck, etwas ganz anderes könne auf dem Spiel stehen, denn er hielt an anderen, kaum weniger zweifelhaften Bewertungskriterien fest, die für gewöhnlich im Verborgenen gehalten werden. Die Einladungskarte zeigte den Kreis seiner Freunde und Unterstützer, die sich anlässlich seines vierzigsten Geburtstag bei ihm versammelt hatten. Dadurch stellte er sich als eine Art "Künstler für Künstler" dar, der auf institutionelle Anerkennung pfeift, doch zugleich führte die Einladungskarte ein Beispiel jener informellen Netzwerke und Protektionspakte vor, die das Leben in einer "vernetzten Welt" (Boltanski, Chiapello) bestimmen. Solcherlei inoffizielle Übereinkünfte werden selten öffentlich gemacht, obwohl sie natürlich oft die tatsächliche Grundlage der offiziellen Kulturpolitik bilden. Nebenbei bemerkt war Kippenberger selbst von Künstlerinnen wie Louise Lawler oder Andrea Fraser zutiefst beeindruckt - Künstlerinnen, deren Werke man als anhaltende Erinnerung daran sehen kann, dass es nicht nur die angeblich der Kunst innewohnende Eigenschaften sind, die zu institutioneller Anerkennung führen, sondern ein Wechselspiel aus persönlicher Fürsprache, Protektion und institutionellen Aktivitäten.

5. Von der Kunstwelt zur Visual Industry

Damit noch längst nicht genug der Probleme. Der Begriff selbst schafft weitere, schon weil sich in ihm mit "Institution" und "Kritik" zwei Begriffe verbunden haben, die schon einzeln für sich gesehen ihre eigene Problemgeschichte besitzen. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, welchen Wandel der Institutionsbegriff im Laufe seiner kurzen Geschichte allein in einem Gesellschaftsbereich durchgemacht hat - im Kunstkontext. Auch wenn ich hier Gefahr laufe, allzu stark zu vereinfachen, würde ich diese Geschichte wie folgt skizzieren: Zwei konkurrierende Auslegungen des Institutionsbegriffs ziehen sich durch die gesamte Herausbildung der "institutional critique" der siebziger Jahre: Da war zunächst eine einschränkende Fassung, die "Institution" mit "Kunstinstitutionen", also Museen und Galerien, gleichsetzte. Diese Lesart findet man in den Ansätzen Daniel Burens und Michael Ashers wieder. Liest man etwa Burens Texte, dann stellt man unweigerlich fest, dass "Institution" für ihn einfach mit "Museum" gleichzusetzen war. Dieser verengende Begriff weist auf ein topologisches Modell, das den unbestreitbaren Vorteil aufweist, ganz konkrete und genau beschreibbare - ja, Interventionen - zu ermöglichen. Wenn Buren von der "Funktion des Museums" sprach, wie er es nannte, dann bedeutete das für ihn, sich genau anzuschauen, wie es definiert, Werte bildet, rahmt, isoliert, ausschließt und naturalisiert. So nützlich ein so eingeschränkter Begriff zu sein versprach, begünstigte er doch auch eine Fixierung auf den Kunstapparat, die ausblendete, dass dieser Apparat sich nicht nur stark verändert, sondern auch seine vormalige Einflusssphäre weitgehend eingebüßt hat. Wenn man an die neue Definitionsmacht des Kunstmarkts denkt, wo eben nicht mehr die Museen das Wertbildungsmonopol haben, sondern ungreifbare globale Transaktionen auf Primär- und Sekundärmärkten, dann erscheint eine solche Fetischisierung des Kunstapparats heute eigentümlich nostalgisch. [14]. Andererseits gab es bereits seit den Sechzigern auch weniger topologisch gefasste, erweiterte Institutionsbegriffe, wie sie etwa in Dan Grahams "Figurative" (1965/68) oder John Knights "Journal Series" (1977) aufscheinen.

Es sind Corporate Culture und Celebrity Culture, die diesen Arbeiten als ihr uneigentliches Bezugsfeld dienen. Das macht ihre Aktualität aus, denn wir befinden uns heute in einer Situation, in der das ehemalige Galeriensystem mit seinen typischen Einzelhandelsstrukturen durch Machtkonglomerate im großen Stil, zum Beispiel bei Hauser & Wirth & Zwirner oder Gagosian abgelöst wurde. Die ehemalige Kunstwelt ist zu einer "Visual Industry" geworden, wie ich es in Analogie zu anderen "Kulturindustrien" wie Hollywood oder der Modeindustrie bezeichnen würde, nach deren Vorbild sich die Kunstwelt immer stärker umgeformt hat. In der "Visual Industry" werden Sichtbarkeit und Bedeutung nicht mehr von einzelnen Protagonist/innen (Künstler/innen, Galerien, Kurator/innen) hergestellt - die Verantwortung für Herstellung und Distribution von Bildern und Inhalten obliegt größeren Einrichtungen, internationalen Zusammenschlüssen. Korporative Strukturen sind nicht lokalisierbar: Sie sind transnational. Zudem sind die Transaktionen am Secondary Market, die zumindest über den Handelswert eines Kunstwerks entscheiden, ohnehin kaum nachvollziehbar. Die neue Definitionsmacht des Kunstmarkts wird daran erkennbar, dass ökonomische Kriterien an die Stelle künstlerischer getreten sind. Ein Künstler, der als ökonomisch erfolgreich gilt, wird automatisch auch von Kuratoren als "wichtig" oder "interessant" eingestuft. Im Gegensatz zu den sechziger Jahren, als man Institutionen noch die entscheidende Rolle im Wertbildungsprozess zubilligen konnte, erleben wir heute die paradoxe Situation, dass zwar weiterhin Kunstinstitutionen wie Pilze aus dem Boden schießen, und diese darüber hinaus auch darüber bestimmen, wie Kunst wahrgenommen wird, nur fällt diese Entwicklung mit der "unglaublichen Schwäche" (Buren) der Institutionen zusammen. Museumspolitik wird mittlerweile auch von den Trustees bestimmt, und die neigen zur Reproduktion des herrschenden Konsenses auf dem Kunstmarkt - da braucht man sich nur die Sammlung zeitgenössischer Kunst im neuen MoMA anzuschauen, in der die Übereinkünfte des "Secondary Market" nahtlos reproduziert werden. Vielleicht sollten wir diese Häuser in Zukunft auch nicht mehr "Museen" nennen, denn ihre heutige Arbeitsweise passt nicht mehr zu der etymologischen Herkunft des Wortes, das eine "gelehrte Forschungstätigkeit" bezeichnete. Auch der Begriff "Kritik" hat ähnliche Bedeutungsverschiebungen erfahren, was sich auch auf die mit ihm verbundenen Praxisformen ausgewirkt hat. Während sich künstlerische Verfahrensweisen wie die Hans Haackes auf das Ideal einer Distanziertheit berufen, die ja kennzeichnend für den Begriff der Kritik selbst ist, haben jüngere Künstler/innen wie Andrea Fraser, Christian Philipp Müller, Renée Green oder Fareed Armaly - man beachte an dieser Stelle meine eigene Kanonbildung! - ihre Arbeit auf die Einsicht gegründet, dass eine solche ideale Distanz (zwischen Kritiker/in und Kritisiertem) immer schon eine Fiktion war, die keinesfalls aufrechterhalten werden kann. Sie haben mit einem neu ausgehandelten Begriff von Kritik gearbeitet, der mit dem Eingeständnis einherging, dass die so genannte "kritische Distanz" von vornherein kompromittiert ist. Darüber hinaus hat die Beschäftigung mit diesen Praktiken gezeigt, dass das, was auf den ersten Blick "kritisch" wirkt, sich unter veränderten Umständen auch als vollkommen harmlose Geste erweisen kann. "Kritik" vermag warenförmig zu werden und kann genau das sein, wonach der kapitalistisch organisierte Kunstmarkt, zumal im Anschluss an eine Phase kritik-und kontextfreier Produkte, lechzt. Es ist genau diese Konvergenz von Kritik und Kapitalismus, die zuletzt von Boltanski und Chiapello auf den Punkt gebracht wurde. Doch auch in ihrer ausgesprochen pessimistischen und totalisieren-den Version der Geschichte spielt ein alles verschlingender Kapitalismus die Hauptrolle, der noch den letzten Versuch von Infragestellung zu vereinnahmen vermag. Dieser fatalistischen Sicht möchte ich etwas entgegenhalten: das Plädoyer für eine weniger totalisierende situative Einschätzung möglicher Vorgehensweisen, die Kritik zu leisten vermögen.

So können in gewissen Situationen allein die Infragestellung der vorherrschenden Kanons, der Angriff auf den akzeptierten Konsens, das hartnäckige Festhalten an nicht ökonomischen Kriterien, die Verweigerung unterkomplexer kritischer Begrifflichkeiten, das Aufzeigen der Instrumentalisierbarkeit der Kritik oder das Verlassen dessen, was Bourdieu den "Raum des Möglichen" nannte, Horizonte des tatsächlich Machbaren und Denkbaren eröffnen und erweitern. Natürlich vermögen solche Formen der Kritik der Maschinerie keinen Einhalt zu gebieten. Was jedoch möglich ist: mit dem Glaubenssystem zu brechen, dessen Teil man zugleich ist - sei es nun der Glaube an "die Ökonomie" oder der nicht weniger dubiose, emphatische Glaube an Kunst. Beides pflegt davon abzulenken, dass in bestimmten künstlerischen Arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich etwas auf dem Spiel steht. Statt jedoch ausschließlich auf "anderen Kriterien" zu bestehen und auf diese Weise dem Glauben doch wieder zuzuspielen, sollte man Kunst, sobald sie im Bereich des Secondary Market oder auf dem Wissensmarkt zirkuliert, "illusionslos" betrachten, eine Haltung, die schon Walter Benjamin Baudelaire zugeschrieben hat. [15]. Und gerade im Zuge dieser illusionslosen Betrachtung kann es sich als umso notwendiger erweisen, ein Verständnis von Kunst beizubehalten, die kritisch in dem Sinne sein kann, als sie die Äußerung von Widerspruch und das Aufwerfen von Problemen einschließt. Ich bin nicht sicher, ob "Institutionskritik" die angemessene Bezeichnung für ein solches immer nur auf eine Situation hin charakterisierbares Unternehmen wäre, denn dieser Begriff mag zum jetzigen Zeitpunkt zu kanonisiert und zu unbeweglich sein. Vielleicht sollten wir die Lektionen der Institutionskritik zuerst einmal ernst nehmen, um sie dann womöglich hinter uns zu lassen.

Anmerkungen

| [1] | Beim vorliegenden Text handelt es sich um einen Vortrag, der im Rahmen der Konferenz "Institutional Critique and After" im Los Angeles County Museum of Art, am 21. Mai 2005 gehalten wurde. |

| [2] | Vgl. hierzu: Andrea Fraser, "In and Out of Place", in: Reesa Greenberg / Bruce W. Ferguson, Sandy Naine (Hrsg.), Thinking about Exhibitions, London / New York 1996, S. 437 - 449 (Reprint nach: Art in America, Juni 1985, S. 122 - 129). |

| [3] | Vgl. hierzu: Benjamin H. D. Buchloh, "From the Aesthetics of Administration to Institutional Critique", in: l'art conceptuel, une perspective, Paris 1990. |

| [4] | Vgl. hierzu Isabelle Graw, "Jugend forscht (Armaly, Dion, Fraser, Müller)", in: Texte zur Kunst, Nr. 1, Herbst 1990, S. 163 - 175. |

| [5] | Daniel Buren hat diese Entwicklung bereits im Jahre 1980 vorausgesehen: "Das heute aufgegebene Problem besteht nicht darin, zu erkennen, inwiefern die Institution sich als Bremsklotz für Experimente und Werke erweist, sondern wie sie zur Herstellung von Werken antreibt, die ihr ähnlich sind und die sie selbstverständlich akzeptiert." (Daniel Buren, "Rund um ,Punktesetzen'", in: ders., Achtung! Texte 1967 - 1991, Dresden / Basel, 1995, S. 331 - 348, hier S. 340. |

| [6] | Vgl. hierzu: Luc Boltanski / Eve Chiapello, Der neue Geist des Kapitalismus, Konstanz 2003. |

| [7] | Vgl. hierzu: Eintrag zu "Institutionskritik" von Johannes Meinhardt, in: Hubertus Butin (Hrsg.), Dumonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln 2002, S. 126 - 130. |

| [8] | Vgl. hierzu auch Frazer Ward, der das Readymade als "epistemological gesture" bezeíchnet, in: ders., "The Haunted Museum. Institutional Critique and Publicity", in: October 95, Winter 2000, S. 71 - 89. |

| [9] | Vgl. hierzu: Miwon Kwon, "Genealogy of Site Specificity", in: dies., One Place After Another. Site-Specific Art and Locational Identity, Boston 2002, S. 11 - 31, hier: S. 14. |

| [10] | Vgl. hierzu: Daniel Buren, "Über die Institutionen im System der Kunst", in: ders.: Achtung!, a.a.O., S. 340 - 41. |

| [11] | Der Begriff "Vereinnahmung" ist problematisch, da er die Existenz eines Standes der Unschuld konstruiert, die natürlich vollkommen fiktiv ist. |

| [12] | Vgl. hierzu: Paolo Virno, A Grammar of the Multitude, New York 2004, S. 61. |

| [13] | Vgl. hierzu: Pierre Bourdieu, "Die illusio und das Kunstwerk als Fetisch", in: ders., Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes, Frankfurt/M. 1999, S. 360 - 365. |

| [14] | In seinem Text zum neuen MoMA äußerte Benjamin Buchloh nichts als Mitleid für solche zeitgenössischen Kunstproduktionen: "They reflect the naive confidence of their makers in an art-world apparatus and museum institution that they apparently plan to inhabit as though times had not changed, and as though their privileged status as makers of "modern art" remains unconditionally guaranteed." (Artforum, Februar 2005) |

| [15] | Benjamin attestierte Baudelaire, dass er den Markt "schon früh völlig illusionslos betrachtet habe." Vgl. hierzu: Walter |