DIE GESCHICHTEN DER ANDEREN Annette Weisser über „Parrot Terristories“ von Hörner/Antlfinger im TA T – Tieranatomisches Theater, Berlin

Hörner/Antlfinger, „Die Welt in der wir leben“, 2016

Die künstlerische Praxis von Ute Hörner und Mathias Antlfinger, die seit über drei Jahrzehnten zusammenarbeiten, dreht sich ums Geschichtenerzählen. In ihren multimedialen Installationen verhandeln Handpuppen die Stolperfallen politisch engagierter Kunst, spazieren zwei Avatare ins Gespräch vertieft dem virtuellen Horizont entgegen, erzählen Einwohner*innen der Stadt Sofia in Trance von der verschwundenen sozialistischen Stadt ihrer Kindheit. Im Laufe der vielen Jahre, in denen ich die Arbeit des Duos verfolge, hat sich bei mir der Gedanke verfestigt, dass es sich bei all diesen Projekten um eine Form der erweiterten Selbstreflexion handelt. Der ununterbrochene Dialog der beiden (die auch privat ein Paar sind) wird in ihren Arbeiten quasi externalisiert und geöffnet für weitere Mitspieler*innen. Jedes neue Projekt von Hörner/Antlfinger findet für dieses Gesellschaftsspiel eine jeweils spezifische Form.

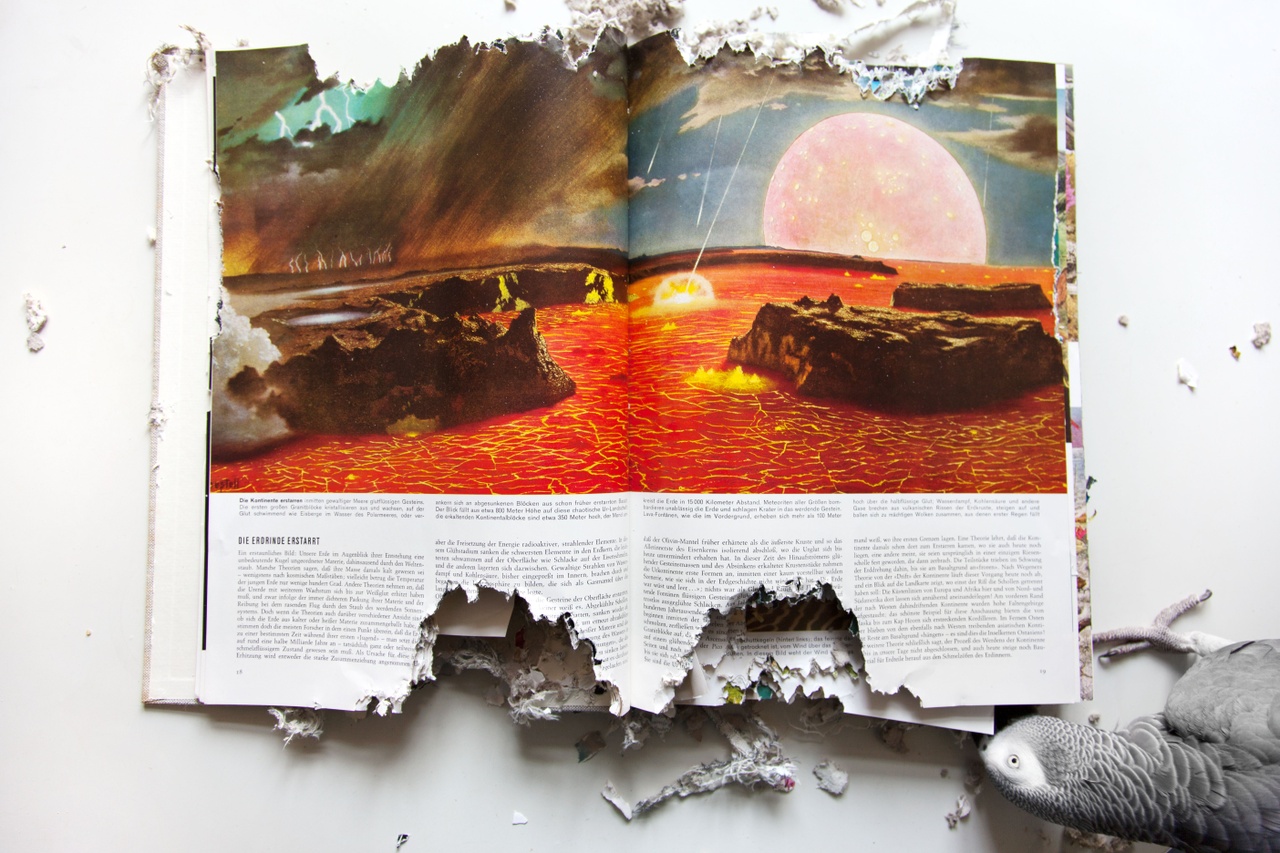

In den letzten zwei Dekaden hat die künstlerische Arbeit von Hörner/Antlfinger eine Wandlung durchlaufen, die ihren Ursprung im Privaten hat: 2000 erweiterte das Duo seinen Haushalt um zwei junge Graupapageien, Clara und Francesco. Francesco musste nach einigen Jahren gehen, statt seiner kam Karl. [1] Ich muss gestehen, dass die Konsequenz, mit der Hörner/Antlfinger sich auf ihre neuen Hausgenoss*innen einließen, mich zunächst amüsiert und dann befremdet hat. Waren die Papageien zunächst als Haustiere angeschafft worden, durchdrang die Frage nach dem gleichberechtigten Zusammenleben von Menschen und Vögeln nach und nach alle Lebensbereiche. Während ihre Kölner Wohnung sich schrittweise in eine riesige Volière verwandelte, wurden die Künstler*innen zu Tierrechtsaktivist*innen, änderten ihre Ess- und Kleidungsgewohnheiten (selbstverständlich vegan) und erarbeiteten eine theoretische Fundierung dessen, was inzwischen zu ihrem Lebensthema geworden war. Dies gipfelte in der Gründung des Multispecies-Kollektivs „CMUK“ (Clara, Mathias, Ute, Karl) und der Umbenennung des Lehrstuhls an der Kunsthochschule für Medien Köln, den Hörner/Antlfinger seit 2009 innehaben, in „Multispecies Storytelling“.

Hörner/Antlfinger, „Catalogue D’Oiseaux“, 2018-2024

Im TA T – Tieranatomisches Theater, einem Raum für „forschende Ausstellungspraxis“ an der Humboldt-Universität zu Berlin, sind bis Ende März die Ergebnisse dieser Kooperation zu sehen. Papageienspezifische Aktivitäten (sie knabbern einfach alles weg, was sich ihren harten Schnäbeln nicht widersetzt) werden von Hörner/Antlfinger als kreativer Akt interpretiert: Korkskulpturen von eigenartiger Schönheit sowie eine Reihe „bearbeiteter“ Bücher sind unter Glasstürzen, die Naturkundemuseen des 19. Jahrhunderts aufrufen, präsentiert – darunter Donna Haraways Manifest der Gefährten (2016), Lincoln Barnetts Die Welt, in der wir leben (1956) und Michael Crichtons Jurassic Park (1990). Ein Modell der Kölner Wohnung im Verhältnis 1:20 wurde den Vögeln ebenfalls zur Bearbeitung zur Verfügung gestellt; ein Soundtrack lässt die Besucher*innen teilhaben an Beißgeräuschen und Freudenschreien, die den Prozess der Zersetzung begleiteten. Hier zeigt sich allerdings auch das aus meiner Sicht grundsätzliche Dilemma dieser kollektiven Kunstpraxis: Während für die Vögel die Materialeigenschaften der zur Bearbeitung freigegebenen Objekte im Vordergrund stehen, wird Bedeutung letztendlich hergestellt durch die von Hörner/Antlfinger vorgenommene Auswahl.

Ein Vergleich mit Pierre Huyghes Arbeit mit lebenden Tieren liegt nahe. Ich hatte vor Kurzem Gelegenheit, im Palazzo Grassi in Venedig Huyghes Ausstellung „Liminal“ zu sehen. In zwei Räumen der weitläufigen, komplett ins Dunkel getauchten Schau waren vier große Aquarien installiert. [2] Verschiedene Meerestiere interagierten darin mit menschlichen Artefakten; zum Beispiel ein Einsiedlerkrebs, der sein empfindliches Hinterteil in die Replik einer Brancusi-Skulptur zwängt. Der wesentliche Unterschied zur Arbeit von Hörner/Antlfinger besteht darin, dass Huyghe in düsteren Bildern eine posthumane Zukunft entwirft, während Erstere das Zusammenleben unterschiedlicher Spezies in der Gegenwart erproben. Wo Huyghe auf ästhetische Überwältigung setzt, bieten Hörner/Antlfinger vielfältige Ansatzpunkte für eine kritische Auseinandersetzung mit unserem Verhältnis zur Tierwelt. Ihre Praxis ist im besten Sinne Lebenspraxis; die Werke, die sie hervorbringt, verweisen immer zurück auf den gemeinsam gestalteten Alltag ihres multispecies household, dem Haraways Manifest der Gefährten als „Hausordnung“ dient.

In Huyghes Werk existiert kein Miteinander der Arten, was sich auch im materialhaften Zugriff auf die tierischen Akteur*innen seiner Projekte zeigt: Meeresspinnen werden regelmäßig während der Ausstellungsdauer ausgetauscht, da die Tiere sich in den unwirtlichen, vom Künstler nach rein ästhetischen Gesichtspunkten gestalteten Aquarien gegenseitig totbeißen. Hörner/Antlfinger hingegen setzen dem vor Kurzem an Altersschwäche verstorbenen Karl in „Parrot Terristories“ ein Denkmal: Karl’s Islands (2019), eine dunkelgrüne Samtdecke, auf der stark vergrößerte Fotos seiner organischen Hinterlassenschaften vernäht sind. Der Stoff ist so auf dem Boden drapiert, als hätte sich ein Mensch darunter verkrochen – vielleicht, um zu trauern. Ob und wie Clara um ihren Gefährten trauert, wird jedoch nicht thematisiert, ihre Gefühle konnten offenbar nicht in Kunst übersetzt werden. Hier stößt die Kooperation der Arten an ihre Grenzen.

Hörner/Antlfinger, „Catalogue D’Oiseaux“, 2018-2024

Das Tieranatomische Theater, dessen Seziersaal im oberen Stockwerk bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts zu Lehrzwecken genutzt wurde, wird in dieser Ausstellung selbst zum Akteur. Die naturkundlichen Museen entliehene Präsentationsästhetik (neben den bereits erwähnten Glasstürzen auch historische Vitrinen) wird von Hörner/Antlfinger ergänzt durch einen Abriss des Handels mit exotischen Vögeln, der die Versklavung und Verschleppung von Menschen des afrikanischen Kontinents von Beginn an sozusagen als „Beifang“ begleitete. In Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen des Berliner Naturkundemuseums rekonstruieren Hörner/Antlfinger anhand von Fotografien, Quittungen und Eingangsbestätigungen die Reise eines einzelnen präparierten Graupapageis von Kamerun nach Berlin, wo er heute Teil der Sammlung ist. Das Tierpräparat selbst ist lediglich in Form eines 3-D-Scans präsent, was neben rechtlichen Gründen auch ethische hat.

Dem Erbe des Kolonialismus widmet sich auch die aktuellste Arbeit der Ausstellung, das 65-minütige Video The Sky is Our Sea and the Trees are Our Land von 2024, in dem Hörner/Antlfinger besonders eindringlich die Kernfrage ihrer künstlerischen Praxis verhandeln: Wie kann es gelingen, die Geschichten der „Anderen“ respektvoll zu erzählen? Schauplatz ist die Sammlung des Königlichen Museums für Zentralafrika in Tervuren, nahe Brüssel. Hier werden über zehn Millionen Tierkörper konserviert, davon 150.000 Vögel. Die 113 Graupapageien der Sammlung stammen aus dem Zeitraum des Belgischen Kolonialismus bis in die 1980er Jahre. Die Konservierung der Tierkörper verschlingt bis heute Unsummen an Geld und Energie, außerdem werden giftige Substanzen wie Naphtalin eingesetzt, ohne die sich wiederum andere Tiere über die Präparate hermachen würden. (Not so fun fact: Die europäischen „Sammler“ [3] überließen das Ausstopfen und Konservieren der Tiere, was bis ins 20. Jahrhundert mittels Arsen oder Quecksilber vorgenommen wurde, in der Regel der Bevölkerung in den Kolonien.) In Tervuren werden die Tierpräparate in flachen Schubladen meterhoher Schränke aufbewahrt; den Index bildet eine schwere Kladde, in der in Schönschrift lateinische Gattungsnamen, Herkunftsregionen, Quellen und Daten der Graupapageien vermerkt sind. Der Videofilm beginnt mit dem Betreten des Gebäudes. Die Kamera fährt lange Reihen von Depotschränken entlang, bis sie schließlich beim Aufbewahrungsort der präparierten Graupapageien Halt macht. Wir sehen Hörner/Antlfinger beim Öffnen der Schubladen über die Schulter. Nach und nach werden alle 113 Exemplare herausgenommen und einzeln, vor einem tiefschwarzen Hintergrund, auf dem Rücken liegend mit angezogenen Krallen und tief eingesunkenen Augenhöhlen im Profil abgefilmt.

Hörner/Antlfinger, „Karl’s Islands“, 2019

Nun ist seitens der Zuschauer*innen ein Vertrauensvorschuss vonnöten: Um mit einzelnen Tierpräparaten, zu denen sie sich intuitiv hingezogen fühlte, in Kontakt zu treten, bediente Hörner sich kommunikativer „Seancen“. Diese fanden über einen Zeitraum von mehreren Monaten im Kölner Studio des Duos, vor den zuvor im Königlichen Museum für Zentralafrika aufgenommenen Videobildern statt und basierten auf der Methode der Intuitive Interspecies Communication, [4] die unter anderem auf indigenes Wissen zurückgreift. (Auf Nachfrage bestätigte Hörner, dass hierbei die Kommunikation mit verstorbenen Tieren ausdrücklich miteingeschlossen ist.) In Hörner/Antlfingers eigener Definition versuchen „praktizierende Tierkommunikator*innen, nichtmenschliche Tiere als aktive Teilnehmer*innen in die jeweilige Forschung einzubeziehen und damit Hierarchien zwischen Menschen und anderen Tieren, ebenso wie zwischen unterschiedlichen Wissensformen aufzulösen“. Im Rahmen eines EU-Förderprojekts forscht zurzeit unter anderen die Anthropologin Vanessa Wijngaarden, die das Ausstellungsprojekt „Parrot Terristories“ wissenschaftlich begleitet hat, zur Intuitive Interspecies Communication.

Hörner richtete eine Reihe von Fragen an die toten Graupapageien, fragte zum Beispiel einzelne Vögel, wer sie seien oder was sie ihr sagen möchten. Die telepathisch empfangenen Antworten wurden, verwoben mit Hörners/Antlfingers eigenen Beobachtungen, zu einem Voiceover verdichtet und von einer weiblichen Stimme auf Englisch eingesprochen. Hörners mentale Verfassung während dieser Sitzungen (Müdigkeit, Frustration, Erregtheit, kurze Aussetzer des Bewusstseins) floss in die Protokolle ein, ebenso die Lückenhaftigkeit des Austauschs: Immer wieder entstehen Missverständnisse, entschuldigt sich die Fragende bei den Vögeln für ihr ungeschicktes Vorgehen, die ihrerseits entgegnen: „We don’t fully understand ourselves.“ Und während Hörner ihre Fragen jeweils an das Videobild eines einzelnen präparierten Graupapageis richtet, verweisen die empfangenen Antworten immer zurück auf den Schwarm. Die Geister geben zu verstehen, dass sie Teil eines kollektiven Bewusstseins sind, das frei lebende Graupapageien ebenso umfasst wie in Gefangenschaft lebende Vögel und ihre gemeinsamen Vorfahren. Eine Frage wie „Who are you?“ wirft Hörner also auf eine beschränkte Vorstellung von Bewusstsein zurück, das im westlichen Verständnis ausschließlich im Individuum verankert ist. Die Geister zeigen sich ihr gegenüber nachsichtig: „Over time, you’ll get better at asking questions.“

Hörner/Antlfinger, „The Sky is Our Sea and the Trees are Our Land“, 2024

In der langsamen Abfolge der Bilder präparierter Graupapageien aus der Museumssammlung treten beim Betrachten individuelle Eigenarten hervor: so in den Färbungen des Gefieders, der Größe, den unterschiedlichen Stadien des Konservierungszustands. Man erahnt das Ausmaß der Verwüstung, welche die westliche Sammelwut in den Tierpopulationen des afrikanischen Kontinents und anderen kolonialisierten Weltgegenden angerichtet hat. Als wolle sie kurz Luft holen, richtet sich die Kamera zwischendurch auf die schmucklosen unterirdischen Gänge, die die Lagerräume der Institution miteinander verbinden – auf die Schrankreihen, auf die in Folie eingeschlagenen größeren Präparate –, und verweist auf die anhaltende Gewalt, die den Tieren angetan wird. In einer der Sitzungen vermitteln die Geister den Wunsch, gesehen zu werden. Sie möchten nicht, dass ihre Körper in dunklen Schubladen der Ewigkeit entgegendämmern, sondern halluzinieren den Beginn ihres Lebens in Freiheit, worauf sich auch der Titel der Arbeit bezieht: The Sky is Our Sea and the Trees are Our Land. Hörner/Antlfinger stellen sich als Sprachrohr für diejenigen zur Verfügung, deren Nachkommen den Wunsch nach Heimführung ihrer Ahn*innen nicht selbst vorbringen können. [5]

Im telepathischen Austausch mit den Geistern der präparierten Graupapageien scheint der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Gleichberechtigung und dem offensichtlichen Machtgefälle zwischen menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen, den Arbeiten wie Karl’s Island nicht überzeugend auflösen können, erstaunlicherweise für Momente aufgehoben. Im vielfach abgerissenen und tastend wieder aufgenommenen Gesprächsfaden schimmert die Möglichkeit einer Annäherung der Arten durch, weil Hörner/Antlfinger sich hier selbst auf unsicheres Terrain begeben und sich weit herauswagen aus der Komfortzone allgemein anerkannter künstlerischer bzw. wissenschaftlicher Methoden. Es ist die Brüchigkeit des Austauschs, die mich beim Zuschauen zutiefst berührt hat, weil sie auf das zerrissene Band zwischen uns Menschen und anderen Tieren verweist und die Zerstörung – in letzter Konsequenz Selbstzerstörung –, die davon die Folge ist. Die Arbeit funktioniert aber auch dann, wenn die Prämisse, dass Kontakt wirklich zustande kam, angezweifelt wird. Dann fungiert die Abfolge der Bilder toter Graupapageien als stumme Anklage; der an sie herangetragene Wunsch nach Kontaktaufnahme wird wie von einem Spiegel zurückgeworfen auf die Fragenden. Das Gefühl der Trauer, das mich beim Zuschauen erfasst hat, galt zu gleichen Teilen dem Artenschicksal der Graupapageien wie unserem eigenen: Wir Menschen sind dazu verurteilt, allein zu bleiben – sowohl im blinden Akt der Zerstörung als auch im Wunsch nach Wiedergutmachung.

Hörner/Antlfinger, „The Sky is Our Sea and the Trees are Our Land“, 2024

Die wichtigste Erkenntnis, die ich aus der Ausstellung gewonnen habe, ist diese: Es ist möglich, die an Menschen begangenen Verbrechen parallel zum Tierleid zu betrachten, das durch die Kolonialisierung des afrikanischen Kontinents über verschiedenste Arten hereinbrach. Hier hat in den letzten Jahren eine Diskurserweiterung stattgefunden, die die jahrzehntelange Arbeit von Hörner/Antlfinger von einer quirky obsession an der Peripherie zeitgenössischer Kunstproduktion mitten ins Zentrum der philosophischen Debatten unserer katastrophischen, vom sechsten Artensterben gezeichneten Gegenwart rückt. Ich habe das TA T mit der Überzeugung betreten, dass, solange Kinder weltweit an Unterernährung sterben und in Genoziden ganze Bevölkerungsgruppen ausgelöscht werden, Tierrechte zweitrangig seien. Die Auseinandersetzung mit den Arbeiten von Hörner/Antlfinger hat da ein Umdenken bewirkt: Nicht nur ist es die gleiche Gewalt – die brutale Gier nach Land und Rohstoffen ebenso wie die subtiler auftretende Gier nach wissenschaftlicher Erkenntnis –, die Menschen und Tiere früher wie heute vertreibt, tötet, präpariert, katalogisiert, zwangsverschifft und hinter Glas einem westlichen Publikum präsentiert. Auch ist diese Gewalt direkt in die Hierarchisierung der Opfer eingeschrieben, die ich zuvor nicht hinterfragt habe. Denn die Verbrechen der Kolonialzeit waren mit dem humanistisch-aufgeklärten Selbstbild der Täter*innen nur unter der Prämisse vereinbar, die Unterworfenen als „Tiere“ zu betrachten. Heute wissen wir, dass die scharfe Abgrenzung zwischen uns und anderen Spezies nicht aufrechtzuerhalten ist: Intelligenz, Humor, Erinnerungs- und Reflexionsvermögen, komplexe soziale Strukturen, nuanciert artikulierte Gefühlsregungen, Schmerzempfinden, all dies findet sich in der ein oder anderen Form bei allen Arten. [6] Bestand die Errungenschaft des letzten Jahrhunderts in der (zumindest auf dem Papier) universellen Gültigkeit der Menschenrechte, so sind wir heute aufgefordert, die menschliche Spezies als Teil eines Kontinuums der Arten zu begreifen und entsprechend juristisch zu handeln.

„Hörner/Antlfinger in Zusammenarbeit mit CMUK und Nick Byaba: Parrot Terristories“, TA T – Tieranatomisches Theater, Berlin, 11. Oktober 2024 bis 29. März 2025.

Annette Weisser ist Künstlerin und Autorin.

Image credit: Fotos 1. Hörner/Antlfinger; 2.– 3. Michael Pfisterer; 4. Pascal Marcel Dreier; 5.– 6. Hörner/Antlfinger

Notes

| [1] | Nachdem Francesco und Clara ihrer Vogelkindheit entwachsen waren, gab es zunehmend Streit zwischen den beiden. Im Laufe mehrerer Aufenthalte in einer Papageienzucht wählte Clara schließlich 2009 mit Karl einen deutlich älteren Gefährten. Karl kam aus einem Berliner Tierheim in die Verpaarungsvolière und war mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wildfang, vermutlich aus dem Kongo. |

| [2] | Zoodram 6 (2013), Circadian Dilemma (El Dia del Ojo) (2017), Abyssal Plane (2015), Cambrian Explosion 19 (2013). |

| [3] | Der Begriff „Sammler“ wird von Hörner/Antlfinger konsequent in Anführungszeichen verwendet, da er die tatsächlichen Umstände des Erwerbs der Präparate oft verschleiert. |

| [4] | „Intuitive Interspecies Communication (ICC) presents as a detailed, non-verbal and non-physical form of communication between humans and other animals. Drawing on a diversity of intuitive capacities, IIC includes the mutual exchange of visceral feelings, emotions, mental impressions and thoughts, embodied sensations of touch, smell, taste, sound, as well as visuals in the mind’s eye. While these exchanges can occur while in direct physical proximity to the animal, they can also occur over great distances and without the need for visual, auditory, olfactory, voice or other cues that humans normally associate with direct interactive communication.“ Mehr Kontext hier. |

| [5] | Die Tierpräparate sind allerdings so toxisch, dass im Falle einer Rückführung eine natürliche Zersetzung im Erdreich nicht mehr möglich wäre. |

| [6] | Graupapageien können zum Beispiel das Reflexions- und Kommunikationsniveau von vierjährigen Kindern erreichen. |