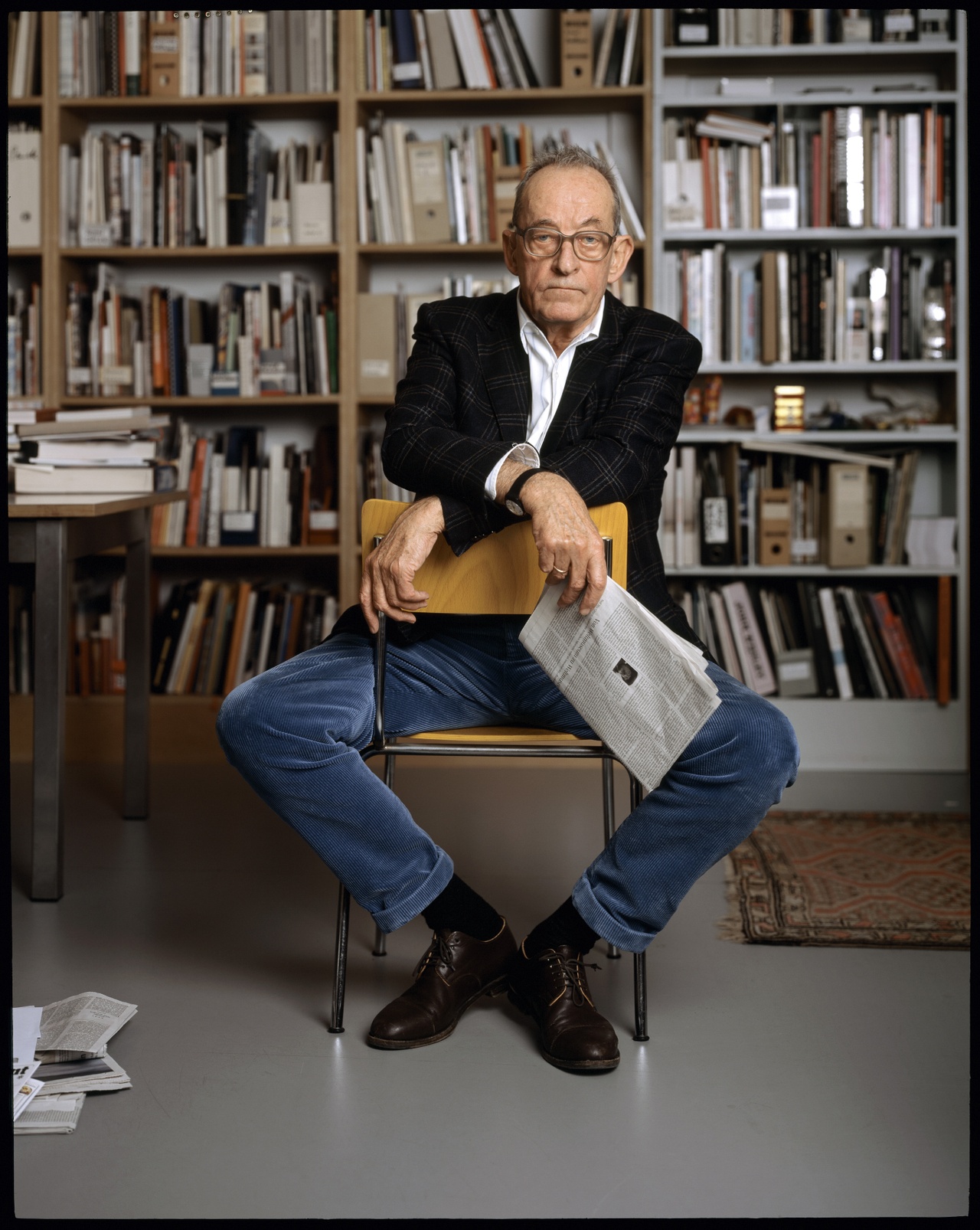

KASPER KÖNIG (1943–2024) Von Markus Müller

Kasper König

Kasper Königs Tod setzt ein Ausrufezeichen hinter eine Epoche! Es betont das Ende der Zeitenwende von der analogen zur digitalen Welterfahrung. Seine Lebensgeschichte vom Auszug eines jungen Mannes aus dem sehr westdeutschen Westfalen nach Köln, London, New York usw. hatte für mich in den 1980er Jahren etwas Märchenhaftes: von einem, der auszog, furchtlos die Kunst zu lernen.

Um die Rolle von König zu verdeutlichen, muss ich etwas in diese Zeit zurückblicken, die mir heute als Teil einer fast unvorstellbar anderen Welt erscheint. So sei daran erinnert, dass Köln und das Rheinland in den 1980ern tatsächlich behaupten konnten, die Gegenwart der Strahl- und Anziehungskraft in der bildenden Kunst übernommen zu haben und, für eine Sekunde, aus heutiger (deutscher) Sicht das Zentrum der zeitgenössischen Kunst waren.

König war der erste internationale Ausstellungsmacher-Superstar im deutschsprachigen Raum. Neben ihm gab es Harald Szeemann. Die Gegenwartskunstszene war erheblich kleiner als heute, und sie war westlich. Es gab zwei anerkannte internationale Übersichtsausstellungen, die Documenta in Kassel und die Biennale in Venedig. São Paulo spielte eine gewichtige Nebenrolle, Havanna ab 1984 dito. Wer erinnert sich noch an die Biennale von Paris? Die globale Biennalisierung begann erst mit der Manifesta in Rotterdam 1996.

New York hatte damals eine unvergleichlich größere Strahl- und Anziehungskraft als heute. Es war tatsächlich der Sehnsuchtsort. König war der Erste, der im transatlantischen Brückenschlag Andy Warhol und Claes Oldenburg, aber auch Yvonne Rainer und Steve Reich, Dan Graham und Michael Asher nach Europa vermittelte. Wer telefonierte vor 1977, als König von Bußmann eingeladen wurde, den Projektbereich der Skulpturenausstellung in Münster zu kuratieren, schon mit Amerika? Außer René Block? Katharina Schmidt wahrscheinlich.

Genialerweise gründete der Ausstellungsmacher, der keine Texte, aber viele Postkarten schrieb, dann gleich zwei Verlage, die wesentliche Informationsträger für uns alle wurden: 1968 mit seinem Bruder Walther den Gebrüder König Verlag in Köln und 1973 den Verlag Press of the Nova Scotia College of Art and Design, wo Kasper König die Reihe Source Materials of the Contemporary Arts herausgab. Mit Westkunst (1981) und von hier aus (1984) verschob König die Kunstgroßschau auf den Messeplatz und entwickelte und verwickelte sich in Fragestellungen, produzierte Widersprüche, die bis in die Gegenwart wirken: Kunst und Kapitalismuskritik, männlich geprägte Verengung des Blickfelds usw. usw. Die Kritik an König und seinen Riesenprojekten, die ja budgetär die Documenta übertrafen, war groß. Viel Feind, viel Ehr.

Und die Skulptur Projekte 1987 spielten dann, nach 25 Königsjahren im Betriebssystem Kunst, eine herausragende Rolle im Wettbewerb der Schlagzeilen. In der neuen Ökonomie der Aufmerksamkeit war Münster plötzlich die „bessere“ Documenta. Zur Pressekonferenz standen damals nur Bußmann, Friedrich Meschede und Ulrich Wilmes Rede und Antwort. Es gab Brötchenhälften mit westfälischem Schinken oder Goudascheibe, in der mittig eine Salzstange die Weintraube auf dem Käse hielt. Wir Journalist*innen waren wenige, vielleicht 50, Abteilungen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gab es noch nicht. Auch keine Drucksachen, dafür sehr viele Fotokopien, mit deren Hilfe man loszog zum „Ostereiersuchen“. Ludger Gerdes Schiff für Münster sah ich erst Jahre später, Rodney Grahams Cyclamen nie. Aber Katharina Fritschs Madonnenfigur oder Isa Genzkens ABC. Ich war euphorisiert. Die Ausstellung etablierte Münster als dritte große internationale Überblicksschau, und inzwischen ist sie selbstverständlicher Teil der sogenannten Grand Tour. König war jetzt internationaler Platzhirsch, und in Münster gibt es noch heute Bürger*innen, die sich staunend daran erinnern, dass asiatische Besucher*innen damals Louis-Vuitton-Taschen en masse aufkauften. Die ersten Zeichen der Globalisierung zeitgenössischer Kunst waren wie ein Weltwunder über die Universitätsstadt und die Kaufmannschaft gekommen.

Als ich Kasper König im Frühjahr 1995 in Münster (richtig) kennenlernte, war das ein gefühlt fünfminütiges Vorstellungsgespräch im Büro von Klaus Bußmann, auf das ich mich zwei Wochen lang intensiv vorbereitet hatte. Ich war vollkommen star struck. Ich erwartete Zutritt zu einem Zentrum des Universums. Die tatsächliche Begegnung war dagegen banal und alltäglich. Ein Handschlag, ein kurzer Austausch, danke, bis dann.

Zu Beginn bestand das 1997er Team aus Florian Matzner und Ulrike Groos, die für Projektleitung und -realisierung mit den Künstler*innen und den Gewerken verantwortlich waren, und mir für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wir saßen gemeinsam in einem riesigen, für uns eingerichteten Büro und kreisten um König, der wie gewöhnlich seinen Kalender und sein Adressbuch wie selbstverständliche Prothesen zur Beantwortung aller Fragen benutzte. Vor allem in Phasen, in denen alle dachten, man bräuchte jetzt, heute, sofort, unbedingt Entscheidungen, konnte sich König sehr auf sein Adressbuch konzentrieren und, statt Lösungen oder Antworten zu liefern, neue Einladungen vorschlagen.

Sein Blick in das Adressbuch hatte aus heutiger Sicht auch etwas Prokrastinierendes, als würde man sich mal für ein Stündchen im Webbrowser oder auf Social Media verlieren. Tatsächlich waren diese Informationssammlungen eine Art Wahlwelt, Kasper konnte manchmal sehr rüde und derb auf bestimmte seiner eigenen Einträge reagieren, kam aber immer auf eine*n Künstler*in zurück, um deren aktuelle Ausstellung ausführlich zu loben, auffällig großzügig, wenn die Arbeit nichts mit Skulptur zu tun hatte. Es wurde klar, dass sich König im Wesentlichen für Menschen, Künstler*innen und für Kunst interessierte, vor allem für Kunst und wie man diese in Beziehungen zueinander setzen kann. Und weil König alle kannte, alles gesehen hatte, alles wusste und seine unendlichen Infomaschinen sehr großzügig mit allen teilte – sein Wissen war public domain –, war er in dieser Zeit, in dieser Welt, ein menschliches Internet.

Das Konzept für 1997 setzte sich zunächst wie ein Legobaukasten zusammen, dessen einzelne Steine sich aus den Eintragungen des Adressbuchs ergaben. Erst nachdem ihm das zu unsystematisch erschien, teilte Kasper uns freudig mit, dass man doch einfach erst einmal alle Künstler*innen einladen könnte, die bereits einen Beitrag in Münster geleistet hätten und noch lebten. Das war nicht naiv, sondern sinnbildlich für seine wikipediaeske Inklusivität: am liebsten immer alles und alle. Die Idee wurde schnell verworfen, weil sie zwangsläufig die jüngere Generation ausgeschlossen hätte, und für die unbedingte Notwendigkeit von Aktualität hatte Kasper eben auch einen unbestechlichen Instinkt. Das Team erweiterte sich um Barbara Engelbach, Claudia Büttner, Martina Ward und Chris Rehberger als externen Grafiker, und in einer einzigartig produktiven Weise waren gefühlt alle immer für alle und alles da. Aus heutiger Perspektive ist nicht mehr erklärlich, wie wir mit drei Millionen DM und so wenigen Mitarbeiter*innen (meine Entschuldigung an alle anderen, freien Mitarbeiter*innen, die ebenso das Ihre beigetragen haben, aber hier nicht genannt werden) mehr als 66 Projekte realisieren konnten. Kasper hat, und wir wissen das auch aus Frankfurt, Köln usw., manchmal auf den Tisch gehauen, um notwendige Dinge durchzusetzen, gerade auch für Dritte und immer: für die Sache Kunst. Das ist heute strategisch nicht mehr vorstellbar.

Durch Kasper habe ich Okwui Enwezor kennengelernt, der mich dann 2000 fragte, ob ich nicht an seiner documenta mitarbeiten wolle. Mit Kasper habe ich nach 1997 nicht mehr zusammengearbeitet, doch blieben wir in regelmäßigem Kontakt, haben oft telefoniert, und ebenso oft ging es um Münster, zuletzt um eine Autobahn-Ausstellung, die leider nicht mehr zustande kam. Wir haben uns immer wieder mal besucht, und ich konnte wie selbstverständlich bei ihm in Frankfurt oder Köln unterkommen und vice versa. Wann immer wir uns trafen, sahen, sprachen – nichts passte besser als Lawrence Wieners „WE REMAIN SHIPS AT SEA/NOT AT ALL DUCKS ON A POND/SAIL ON“ (Haus der Kunst, München). Das gemeinsame Verständnis stellte sich in Nanosekunden her, die Diskussion bestand aus drei Sätzen, zwei Worten. Immer konnte man das Gefühl haben, auf Augenhöhe mit ihm zu sein, allein seine Körpergröße macht das Bild notwendigerweise schief, aber Kaspers Wirkung geriet wie ein sicherer, sozialer Sekundenkleber, der instantan zur Anwendung kommt.

Kasper der Menschenfänger war a Mensch. Er hinterlässt eine donnernde Leere.

Markus Müller ist Gründer und Geschäftsführer von BUREAU MUELLER, einer exklusiven Kommunikations- und Beratungsagentur in Berlin. Müller war Kommunikationsdirektor der documenta11 in Kassel und für die Organisation der ersten vier Plattformen in Wien, Neu-Delhi, Berlin, St. Lucia und Lagos (1999-2002) verantwortlich. Er arbeitete als Kommunikationsdirektor für die Skulptur-Projekte in Münster 1997.

Image credit: © Arne Wesenberg