KOLONIALE KARTEN, IMPERIALE ZEIT: DAS MATERIAL DER WIRKLICHKEIT Mounira Zennia über Toyin Ojih Odutola im Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlin

„Toyin Ojih Odutola: U22 – Adijatu Straße“, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlin, 2025

Einst Endstation der Eisenbahnstrecke Berlin–Hamburg, diente der Hamburger Bahnhof bei seiner Eröffnung im Jahr 1846 einem wesentlich anderen Zweck als der Präsentation von zeitgenössischer Kunst. Weil er mit dem stetig wachsenden Verkehrsaufkommen nicht Schritt halten konnte, erfolgte bereits 1884 seine Stilllegung, darauf dann mehrfache Umnutzungen. Nachdem das Gebäude temporären Wohn- und Verwaltungszwecken gedient hatte, erfuhr es zu Beginn des 20. Jahrhunderts erstmalig eine Umwidmung zu einem Ausstellungshaus, zunächst als Verkehrs- und Baumuseum. Aufgrund der signifikanten Beschädigungen, die während des Zweiten Weltkriegs entstanden waren, sowie seiner geografischen Lage im Niemandsland zwischen Ost- und Westberlin blieb das Bauwerk in der Nachkriegszeit jahrzehntelang ungenutzt. Erst im Jahr 1984 wurde unter der Verwaltung Westberlins eine partielle Restaurierung durchgeführt und das Gebäude 1987 nach einer 40-jährigen Unterbrechungsphase schließlich wieder als Ausstellungshaus genutzt. Bald folgte eine umfassende bauliche Sanierung, und am 3. November 1996 öffnete der Hamburger Bahnhof als Nationalgalerie der Gegenwart seine Pforten.

Im Jahr 1884, als der ursprüngliche Bahnhof seinen Betrieb einstellte, begann mit der Berliner Konferenz (1884–85), bei der die europäischen Großmächte den afrikanischen Kontinent unter sich „aufteilten“, eine neue Ära in der deutschen Kolonialgeschichte. Die ersten deutschen Kolonien in Afrika wurden gegründet. Dazu zählten die Territorien der heutigen Staaten Burundi, Kamerun, Namibia, Papua-Neuguinea, Ruanda, Tansania, Togo sowie kleinere Teile der Staaten Gabun, Ghana, Mosambik, Nigeria, Republik Kongo, Tschad und die Zentralafrikanische Republik. Ebenfalls in jenem Jahr fand die Internationale Meridiankonferenz (IMC) in Washington, D.C. statt. Im Rahmen dieses Treffens von Delegierten aus 25 Ländern wurde eine von Europa aus gemessene einheitliche Zeit festgelegt, die wir heute als Greenwich Mean Time (GMT) kennen.

„Toyin Ojih Odutola: U22 – Adijatu Straße“, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlin, 2025

Toyin Ojih Odutolas Ausstellung thematisiert die komplexen Verstrickungen des Gebäudes mit den historischen Phänomenen des Imperialismus und Kolonialismus. Sie tut dies jedoch nicht etwa durch eine dokumentarisch angelegte Präsentation der Historie des Hamburger Bahnhofs. Stattdessen präsentiert sich die Schau zunächst selbst als Entwurf eines Bahnhofs und spielt bereits mit ihrem Titel auf die Erweiterung des Berliner U-Bahn-Netzes an: „U22 – Adijatu Straße“. [1]

Im Ostflügel des Hamburger Bahnhofs befindet sich eine Installation, die die Besucher*innen in eine surreale Umgebung aus kleineren und großformatigen Porträts, umgeben von weiß gekachelten Wänden und schwarzen Säulen, versetzt. Das Set einer U-Bahn-Station ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Erst nach und nach lassen unterschiedliche Details das Gesamtbild eines U-Bahnhofs entstehen. Inmitten des ersten von insgesamt vier Räumen der Ausstellung befindet sich zum Beispiel eine Sitzgruppe – robust, aus Metall –, deren Gestaltung an deutsche Bahnhöfe erinnert. Rechts neben dem Durchgang in den zweiten Raum ist ein für die U-Bahn typischer fiktiver Fahrplan mit poetisch klingenden Stationen angebracht. Forscht man ein wenig über das Werk der Künstlerin, wird klar, dass es sich bei den Namen dieser Stationen um vergangene Ausstellungsprojekte Ojih Odutolas handelt. In unregelmäßigen Abständen ertönen Durchsagen über die an den Wänden installierten Lautsprecher. Von einer der zahlreichen Wandtafeln erfahre ich, dass sie von Ojih Odutolas in Berlin lebendem Cousin aufgenommen wurden, der auf dem Werk Of Another Kind (2022–25) abgebildet ist.

Toyin Ojih Odutola, „Of Another Kind“, 2022–25

Am Eingang zur Ausstellung wurde ein als „Education Lounge“ betitelter Vermittlungsraum eingerichtet, der die Themen der Ausstellung – im Wandtext gefasst als „Migration und Bewegung“ – durch eine von Ojih Odutola gezeichnete Karte sowie Objekte aus Privatsammlungen, Archiven und Museen ausweitet. Auf der im Verhältnis zu den meisten Porträts sehr kleinen Karte überträgt die Künstlerin den erwähnten, fiktiven Fahrplan in ein globales Fahrbahnnetzwerk, webt ihren imaginierten Raum also in reale Reisestrecken ein. Des Weiteren werden im Vermittlungsraum zwei Videos gezeigt, die sehr gegensätzliche Perspektiven auf Migration nach Deutschland wiedergeben. Das eine zeigt nigerianische Soldaten beim Deutschlernen im Westdeutschland der 1960er Jahre, das andere vietnamesische Gastarbeiter*innen in der DDR, die nach der Wiedervereinigung mit ihrem unsicheren Aufenthaltsstatus konfrontiert werden.

Den Fokus der Ausstellung bilden die als Schwarz oder POC gelesenen Personen auf den Porträts. Sie formen ein Netzwerk aus Blicken, die entweder auf die Besucher*innen gerichtet sind, sich gegenseitig ansehen oder sich gänzlich von der Außenwelt abwenden. Obwohl Ojih Odutolas Werke auf den ersten Blick wie Malereien erscheinen, erweisen sie sich bei eingehender Betrachtung als komplexe Kompositionen und Texturen – Zeichnungen, die mit Kugelschreiber, Bleistift, Pastellkreide und Kohle angefertigt wurden. Trotz der zum Teil gewaltigen, überlebensgroßen Formate evozieren die detailreichen Arbeiten ein Gefühl von Intimität. Ihre Protagonist*innen präsentieren sich als zugleich stark und verletzlich, wirken schwermütig oder schlichtweg wartend. Sie scheinen in sich gekehrt und den Betrachter*innen nicht zugänglich; als befänden sie sich in einem parallelen Raum, der sich auf unerklärliche Weise den gängigen Konzepten von Raum und Zeit entzieht. Er manifestiert sich als ein stets gegenwärtiges Universum, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichermaßen in sich trägt. Ein Raum des Wartens auf eine lebenswerte Zukunft, die sich noch nicht ankündigt – eine Zukunft als Zug der Linie U22?

„Toyin Ojih Odutola: U22 – Adijatu Straße“, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlin, 2025

Hervorzuheben ist Ojih Odutolas Darstellung der Haut der Figuren, die in ihren durch Farbschichtung erzielten, abgestuften Tönen an Landkarten erinnert. Doch auch die anderen Flächen auf den Zeichnungen sind in dieser Schichttechnik gearbeitet. Während Kleidung und Gegenstände sich zeitlich schwer einordnen lassen, verleihen die in den Raum hervortretenden, abgerundeten Holzrahmen, die Assoziationen mit Tablets oder Smartphones hervorrufen, dem Gesamtbild der installativ angelegten Ausstellung eine futuristische Anmutung. Wie ein Wandtext erläutert, hat die Künstlerin die Rahmen als integrale Bestandteile der einzelnen Bilder konzipiert und individuell auf diese abgestimmt. In enger Zusammenarbeit mit Kunsthandwerker*innen gefertigt, tragen sie zudem zu jener vielschichtigen Materialvielfalt bei, die auch Ojih Odutolas Zeichnungen herausstellt. Das Hineinragen der Rahmen in den Raum verstärkt die körperliche Präsenz, die die einzelnen Bilder schon aufgrund ihrer Zeichentechnik mitbringen.

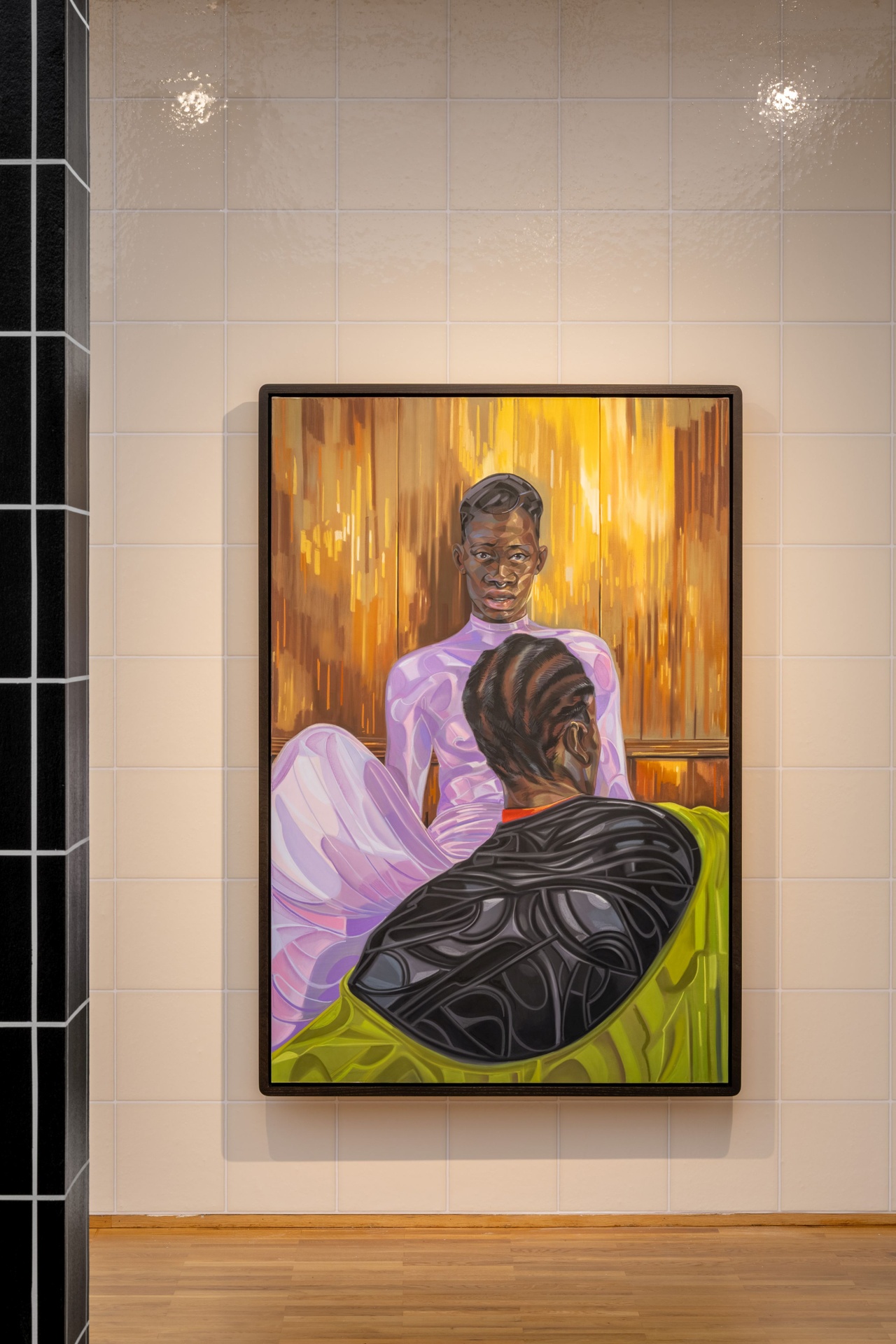

Die meisten Porträts wirken wie Momentaufnahmen, beinahe wie Schnappschüsse. Als Beispiel sei das Bild Zwietracht (2024–25) genannt, auf dem eine Person im rosa Kleid die Betrachter*innen direkt ansieht. Ihr Blick ist bestimmt, der Mund leicht geöffnet. Schwer zu sagen, ob sie sich ertappt fühlt oder die Szene inszeniert ist und sie selbstbewusst in die Außenwelt blickt – eine Ambivalenz, die mit dem Titel zu korrespondieren scheint. Zwischen einem ihrer Beine, aufgestellt (das andere ist verdeckt), befindet sich eine weitere Person in schwarz-grünem Gewand, die als Rückenfigur positioniert ist. Das Bild vermittelt eine intime Stimmung durch Haltung, Position und Nähe beider Personen, doch bleibt unklar, was sie gerade tun. Die Farben bilden ein Wechselspiel aus Wärme und Kälte, das in seiner Gesamtheit eine Atmosphäre der Vertrautheit entstehen lässt. Und doch sorgen Blick und Haltung der Personen für eine sexuell aufgeladene Stimmung, die in ihren Bann zieht.

Toyin Ojih Odutola, „Zwietracht“, 2024–25

Die Tiefe der Bilder manifestiert sich nicht ausschließlich in den physischen Gesten des Zeichnens, also den zahlreichen Überlagerungen verschiedener Techniken und Medien, sondern in der Fähigkeit der Werke, Vorstellungswelten zu erzeugen, die alternative Erzählungen von Blackness [2] bereitstellen. Dies gelingt der Künstlerin, indem sie mit dem Konzept der klassischen Porträtmalerei bricht, Privilegien und Macht der abgebildeten Personen offenzulegen. Erzeugt wird hier also ein Recht der Protagonist*innen auf „Opazität“ im Sinne Édouard Glissants: In seinem Werk Poétique de la Relation [3] stellt er sie der Transparenz als Recht gegenüber, nicht immer alles offenlegen und verstehen zu müssen, für Individuen, Schriften, Kunstwerke und sogar ganze Kulturen geltend. Durch das Verweben der Porträts mit der Erscheinung eines historisch aktualisierten U-Bahnhofs sowie der U22, die noch nicht angekommen zu sein scheint, lädt Ojih Odutolas U-Bahnhof Adijatu Straße dazu ein, Glissants Konzept als Verweigerung der Einordnung in Zeit und Raum weiterzuspinnen. Sind diese, unsere Realität konstituierenden (imperialen) Konstrukte lediglich Werkzeuge, die Körper lenken, eingrenzen und zur Migration zwingen, dann könnte ein Sich-ihnen-Entziehen auch darin bestehen, die Vergangenheit nicht als abgeschlossen und die Zukunft nicht als vor uns liegend zu betrachten, sondern als eine Raumzeit, die stets gegenwärtig ist.

„Toyin Ojih Odutola: U22 – Adijatu Straße“, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart, Berlin, 13. Juni 2025 bis 4. Januar 2026.

Mounira Zennia lebt und arbeitet als Kunstwissenschaftlerin und Autorin in Frankfurt/M und Wien.

Image credits: 1 + 2 + 4 + 5. © Toyin Ojih Odutola, courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York, Fotos Jacopo La Forgia / Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin; 3. © Toyin Ojih Odutola, courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, New York

Anmerkungen

| [1] | Adijatu ist der muslimische Name der Künstlerin in der westafrikanischen Sprache Yoruba. Sie erhielt ihn von ihrem Großvater, der damit auf eine nigerianische Tradition verweist, in der Namen Hoffnungsträger der Gemeinschaft sind und das Erbe der Vorfahren weitertragen. In Anlehnung an die aktuell stattfindenden Umbenennungen zahlreicher Straßennamen von Kolonialherren zu ihren Widerständigen wird die Umbenennung des Bahnhofs von einem Wandtext als „Akt des Widerstands, der Erinnerung und der Verbundenheit“ erläutert. |

| [2] | Blackness meint die Identitätsgeschichte Schwarzer Personen, dabei wird der Begriff Schwarz vermehrt als Selbstbezeichnung von Menschen afrikanischer oder afro-diasporischer Herkunft verwendet. Schwarz wird dabei bewusst großgeschrieben, um die soziopolitische Situierung in einer Gesellschaft weißer Vorherrschaft zu markieren, und gilt als Symbol der Emanzipation und des Widerstands. Vgl. hier; letzter Zugriff: 20.8.2025. |

| [3] | Édouard Glissant, Poétique de la Relation, Paris: Gallimard 1990. |