Das Archiv an und für sich, Martin Saar über „Gerhard Richter. Atlas“ in der Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden

Etwas im Schatten der großen Berliner, aus London kommenden und nach Paris weiterziehenden Geburtstagsausstellung anlässlich von Gerhard Richters 80. Geburtstag (am 9. Februar 2012)_1 lag dieses Jahr eine kleine, konzentrierte Präsentation seines „Atlas“ in seiner Geburts- und Ausbildungsstadt Dresden, im betont „roh“ restaurierten Lipsiusbau aus dem späten 19. Jahrhundert mit einer Oberlichtdecke, gegenüber dem Albertinum. Diese von Richter seit 1964 archivarisch geführte und stets aktualisierte und in Einzelheiten auch veränderte Sammlung von Fotographien besteht inzwischen im Ganzen aus über 8.000 Einzelmotiven, montiert auf knapp 800 Tafeln (in Rahmen); sie wurde seit 1972 immer wieder als eigenständiges Werk ausgestellt, etwa auf der Documenta 10, im Lenbachhaus (in dessen Besitz der „Atlas“ ist), im Dia Center for the Arts, in der Whitechapel Art Gallery, in Barcelona, Warschau und mehreren Städten in Japan und auch wird als solches rezipiert und kommentiert._2

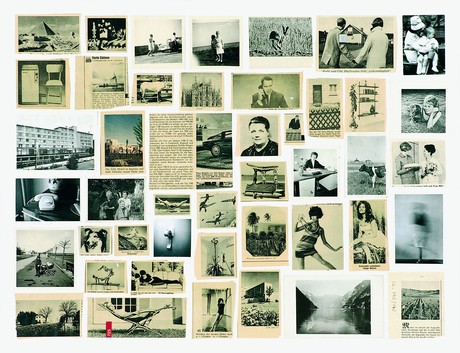

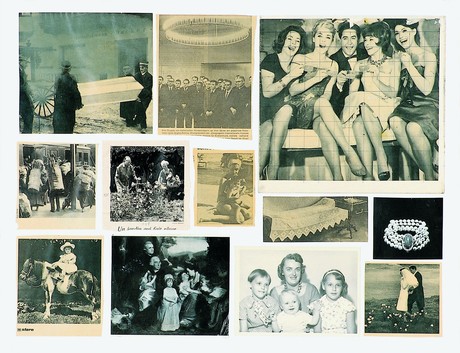

Eine solche Ausstellung ist also keine Innovation im Format, und die schon öfter praktizierte Separierung von den Gemälden entzieht dieser Foto-Sammlung auch ihre beim Publikum beliebteste Funktion, nämlich die Quellen und Ursprünge der einzelnen, isoliert scheinenden Bildmotive der gegenständlichen Gemälde preiszugeben und dabei oft auch anzuzeigen, aus welchen Kontexten (Werbung, Zeitungsausrisse, Urlaubsfotos, Schnappschüsse, historische Fotographien) diese stammen. Wie oberflächlich ein solches Motive-Raten geraten kann, hat nicht zuletzt eine jüngere Ausstellung im Hamburger Bucerius-Forum vorgemacht, in der die direkte motivische „Spurensuche“ und Beiordnung von (in diesem Fall meistens) Zeitschriftenausschnitten und Gemälden Richters Bilder eher banalisierten als sie auf eine erhellende Weise zu kontextualisieren._3

Wenn die diesjährige Ausstellung eine besondere Relevanz auch jenseits des Jubiläumsanlasses besitzt, liegt dies eher an einem inzwischen gewandelten generellen Interesse an solchen Arbeitsformen, wie sie Richter nun schon seit Jahrzehnten kontinuierlich betrieben hat, nämlich an der massiven Wiederkehr und Neuinterpretation archivarischer Formen in Kunstpraxis und Kunstkritik, der enormen Warburg-Renaissance und dem jüngeren Interesse für das Dokumentarische in verschiedenen Medien und Gestalten._4 Blickt man vor diesem Hintergrund auf Richters monumentalen „Atlas“, scheint es ein weiteres Mal, als sei der eindeutig erfolgreichste deutsche Künstler der Gegenwart in seiner eigenen Praxis schon längst an einem Punkt gewesen, der in vielen anderen Positionen gerade (wieder)entdeckt und neu eingeschätzt wird.

Gerhard Richter, "Gerhard Richter. Atlas", Ausstellungsansicht Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden, © Gerhard Richter Archiv, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Worin besteht nun Richters eigene archivarische Praxis, und wie hat sie sich in der langen Zeit des wachsenden „Atlas“ entwickelt? Zunächst ist es völlig richtig, eine grundlegende Funktion des „Atlas“ in der Sammlung und Aufbewahrung möglicher Motive für Richters Fotogemälde zu sehen, und gerade für seine erste Werkphase mit gegenständlicher Malerei in den 1960er Jahren frappiert der sichere Zugriff, mit dem er aus einer Vielzahl von Optionen einzelne Sujets, Bildteile oder ikonisch gewordene Porträts auswählt, um sie in der Übertragung ins gemalte Bild dann doch in etwas ganz anderes zu übertragen (vgl. etwa die Gemälde „Sekretärin“, 1964, „Motorboot“, 1965). Einzelne der Fototafeln stellen sogar selbst noch die Spuren der Suche nach dem richtigen Aus- oder Zuschnitt in Form kleiner Bleistiftmarkierungen oder Abklebungen aus. Zugleich wird aber mit dem zunehmenden Wuchern des „Atlas“ und durch das Einbeziehen größerer thematischer Serien von Fotos, die Richter selbst gemacht hat (etwa zu den Themengruppen „Venedig“, „Sils Maria“ oder von den eigenen Familienmitgliedern) diese Funktion etwas verdünnt; es sinkt nicht nur die Auswertungsrate, sondern auch der Variationsgrad der Bilder, damit verschiebt sich aber der Fokus vom möglichen Einzelmotiv hin zur Serie kaum unterscheidbarer Motive.

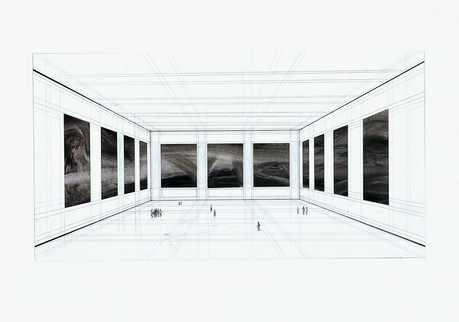

Eine zweite, in Dresden besonders hervorgehobene Funktion der „Atlas“-Tafeln liegt in Richters Experimentieren mit der Ausstellbarkeit seiner eigenen Bilder, in Form von gezeichneten oder collagierten möglichen Ausstellungsdesigns, teils auf konkrete (künftige) Ausstellungsorte bezogen, teils fantastisch oder sogar megalomanisch, wenn er sich gigantische Räume nur mit den „Wolken“- oder „Seestücke“-Motive vorstellt. Diese visuellen Experimente mit möglichen Hängungen haben einen ganz praktischen Wert in der tatsächlichen Vorbereitung von Ausstellungen; die Visionen möglicher Exposition werden aber selbst zumindest in einer Auswahl von Richter aufgeklebt und gerahmt in den „Atlas“ und damit sein dokumentiertes Werk überführt. Man könnte dies natürlich als Planungswahn oder Eitelkeit lesen, aber schon formal ist es interessant: Das Archiv wird hier, könnte man sagen, selbstreflexiv, weil es sich selbst – in Teilen – schon von außen sieht oder beschreibt und seine eigene Ausstellbarkeit mitdenkt und simuliert.

Eine dritte Funktion dieses öffentlichen Künstlerarchivs wird gerade in den letzten 20 Jahren besonders offenbar, und auch dies bezieht sich sowohl auf die genannten Aspekte der Offenlegung von Motivik und die bewusste Antizipation von Gesehen- und Rezipiert-Werden. Es sollte kaum verwundern, dass eine Künstlerpersönlichkeit mit so hoher „exposure“ wie Richter auch in seinem Werk Strategien verfolgt, die eindeutige Lesbarkeiten und Rezeptionen entweder verhindern oder zumindest bewusst steuern. Vor diesem Hintergrund fällt auf, wie gerade die Neuzugänge des letzten Jahrzehnts bewusst dem Eindruck entgegenwirken, Richter würde besonders historisch oder geschichtspolitisch bedeutsame Sujets archivieren, um aus diesem Fundus heraus zur Erneuerung der Historienmalerei beizutragen._5

Diese Spannung zwischen Durcharbeiten der hochaufgeladenen Topoi der Kunst- und Nationalgeschichte und dem Insistieren auf Banalität und Nichtoriginalität durchzieht auch Richters Fotomalerei und sie wird von den vielen nichtgegenständlichen Gemälden, die neben ihr stehen, noch hervorgehoben._6 Der „Atlas“ akzentuiert diese Spannung inzwischen eher zugunsten der Seite des Banalen: Es finden sich zwar Ansichten von Jerusalem und Bilder des 11.9.2001, aber nur als fast verschwindende Momente in einer Bilderflut, die eben wenig Exzeptionelles und auch in ihren subjektiven Momenten eher Triviales als Heroisches bieten.

Gerhard Richter, „Gerhard Richter. Atlas“, Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden, 4. Februar bis 22. April 2012.

Anmerkungen

1_ Gerhard Richter, „Panorama“, Neue und Alte Nationalgalerie, Berlin, Deutschland, 12. Februar bis 13. Mai 2012 (Tate Modern, London, 6. Oktober 2011 bis 8. Januar 2012; Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, 6. Juni bis 24. September 2012). Daneben konzentrierte sich in Berlin eine weitere Ausstellung auf die Auflagenarbeiten des Künstlers: „Gerhard Richter – Editionen 1965-2011“, Me Collectors Room Berlin, Berlin, 12. Februar bis 13. Mai 2012.

2_ Der komplette „Atlas“ (mit den jüngsten Tafeln bis 2006) ist außerdem dokumentiert in der Publikation Atlas, hg. von Helmut Friedel, 2. Aufl. Köln 2011: Verlag der Buchhandlung Walther König, und auf http://www.gerhard-richter.com/art/atlas/.

3_ Gerhard Richter, „Bilder einer Epoche“, Bucerius Kunst Forum, Hamburg, 5. Februar bis 15. Mai 2011.

4_ Vgl. exemplarisch die Texte aus dem Schwerpunkt „Nichts als die Wahrheit“, Texte zur Kunst Nr. 51 (2003), und Hito Steyerl, Die Farbe der Wahrheit. Dokumentarismen im Kunstfeld, Wien 2008: turia + kant.

5_ Im Kontext der Richter-Deutungen am prominentesten hat dies Robert Storr vertreten in seinem Buch September. Ein Historienbild von Gerhard Richter, Köln 2010: Verlag der Buchhandlung Walther König, und versucht augenfällig zu machen in der von ihm kuratierten Ausstellung „Gerhard Richter: Forty Years of Painting“, Museum of Modern Art, New York, 2002.

6_ Vgl. hierzu Benjamin H. D. Buchloh, „Gerhard Richters Atlas. Das Archiv der Anomie“, in: Gerhard Richter, Bd. II: Texte, Ostfildern 1993: Cantz, S.7-17.