VOM PRIVATE VIEW ANS LICHT DER ÖFFENTLICHKEIT Überlegungen zur Sichtbarmachung sexualisierter Gewalt im Kunstfeld von Sabeth Buchmann, Christina Clemm, Iris Dressler und TEXTE ZUR KUNST

Verena Dengler, „Young male painter channelling Falco gazing at Keith Farquhar’s Neon Vaginas through Chanel-style Champion Logos”, 2015

TEXTE ZUR KUNST: Anlass für dieses Gespräch ist eine Diskrepanz, die wir hinsichtlich des Umgangs mit sexualisierter Gewalt im Kunstfeld konstatieren: Gleichwohl viele seiner Akteur*innen sich gerne als progressiv gerieren und der MeToo-Bewegung große Bedeutung beimessen, hat diese im eigenen Umfeld vergleichsweise wenig bewirkt. Vereinzelte Fälle sexualisierter Übergriffe und Gewalt, die öffentlich wurden, gerieten schnell in Vergessenheit – und damit auch die Betroffenen. Dabei trifft das, was die Journalistin Susanne Kaiser in ihrem aktuellen Buch Backlash. Die neue Gewalt gegen Frauen allgemein beschreibt, vielleicht besonders auf den Kunstbetrieb zu: Während das Patriarchat diskursiv demontiert werde, bestehe es faktisch fort. Gerade in diesem Spannungsverhältnis, so Kaiser, „gedeihen Hass und Gewalt gegen Frauen“. [1]

Iris Dressler: Ich fand es interessant, dass das Magazin ArtReview 2018 mit der Platzierung von #MeToo auf Platz drei seiner „Power 100“-Liste erstmals eine Bewegung in dieses Ranking aufgenommen hat und deklarierte, #MeToo sei nun auch im Kunstbetrieb angekommen und würde dort stark greifen. [2] Tatsächlich gab es zu der Zeit, wie ihr sagt, nur einige wenige, vor allem in den USA öffentlich thematisierte Fälle sexualisierter Gewalt im Kunstbetrieb. [3] Das Power-Ranking des Magazins hatte also wenig mit der Realität zu tun.

Christina Clemm: In Deutschland insgesamt veränderte MeToo, verstanden als die Öffentlich- oder Sichtbarmachung von sexualisierter Gewalt und Machtstrukturen in Arbeitszusammenhängen, unglaublich wenig. Ich stimme den Thesen von Susanne Kaisers Backlash zu: Es gibt zwar eine scheinbar liberal-feministische Öffentlichkeit, die sich gegen geschlechtsbezogene Gewalt äußert, doch während im Kulturbetrieb, beispielsweise auf Theaterbühnen, relativ häufig geschlechtsbezogene Gewalt thematisiert wird und Feminist*innen sichtbar sind, wird im wahrsten Sinne des Wortes nicht hinter die Kulissen geschaut. Dort kommt es zu Belästigungen. Der nach außen getragene Fortschritt findet nach innen nicht statt. Auch im juristischen Bereich nehme ich einen Blacklash wahr: Zum einen häufen sich die Ansichten, dass nun doch wirklich schon genug getan und Gleichberechtigung erreicht sei, obwohl die Gewalt zunimmt und die Verurteilungsraten katastrophal sind. Zum anderen erlebe ich das Erstarken der rechten Bewegung in der Gesellschaft bis in die Justiz hinein. Beobachtet ihr das im Kunstfeld auch?

ID: Im Kulturbetrieb lässt sich durchaus eine Zunahme gewaltsamer Übergriffe von rechts beobachten. In einem erst vor wenigen Monaten in Stuttgart gegründeten Zwischennutzungsprojekt, an dem Künstler*innen, queere und antirassistische Gruppen, Initiativen von und für Geflüchtete und viele mehr beteiligt sind, tauchte eine Gruppe Identitärer auf und zündete Plakate an. Jemand anderes fuhr auf unserer Außenplattform am Kunstverein absichtsvoll mit dem Rad in eine Installation zu den rassistischen Morden in Hanau. Wir müssen als Kunstinstitutionen neu darüber nachdenken, wie wir unsere Räume schützen. Aber zurück zum Problem sexualisierter Gewalt: Diese hat bekanntlich in aller erster Linie mit der Aufrechterhaltung von Macht und Unterdrückungssystemen zu tun, das gilt auch für den Kunstbetrieb. Veränderungen müssen also auf struktureller Ebene stattfinden, indem die Funktionsweisen und Mechanismen dieses Betriebs als Ganzes in den Blick genommen werden.

TZK: Wir würden gern gedanklich genau dort ansetzen und mit euch ausloten, inwiefern die spezifischen Strukturen des Kunstfelds, von der Ausbildung bis in den Beruf, Sexismus und sexuelle Übergriffe begünstigen. Macht- und Kapitalverteilung klaffen in den Kreativbranchen besonders stark auseinander; Führungspositionen sind allgemein meist von Männern besetzt, während sich Frauen überwiegend in prekären finanziellen Situationen befinden. [4] Eine Besonderheit des Kunstfelds scheint darin zu bestehen, dass Networking hier nicht nur ausschlaggebend für den beruflichen Erfolg ist, sondern Geschäftsbeziehungen einen extrem hohen Grad an Diskretion genießen und häufig in sehr privaten Kontexten gedeihen. Das beginnt schon im Studium. Bevor wir ausführlicher auf die Bedingungen der Ausbildung zurückkommen: Seht ihr den geschlechtsspezifischen Machtmissbrauch im Kunstfeld auch ideologisch verankert?

Andrea Fraser, „Untitled”, 2003, film still

Sabeth Buchmann: Die Idee von Freiheit beziehungsweise von Libertinage ist hier prägend. Das Ausleben des Eros ist dafür zentral. Feministische Künstler*innen wie Andrea Fraser oder Lucy McKenzie haben dies zum Thema gemacht, indem sie die Begehrensstrukturen der Kunst und des Kunstbetriebs adressieren, die sie mitformen und die sich nicht so ohne Weiteres aus der Welt schaffen oder individuell überwinden lassen.

TZK: Frasers Werk Untitled (2003) ist ein perfektes Beispiel dafür, wie radikal sie mit ihrer eigenen Involviertheit umgeht. Der Ermächtigungsmoment, der dem Werk innenwohnt, schlägt in der (männlichen) Rezeption jedoch schnell in Entmächtigung um. Jerry Saltz’ Äußerung über Frasers Attraktivität sei dafür beispielhaft genannt. [5]

SB: Frasers Arbeit rekurriert auf ex- oder implizit sexualisierte Beziehungsstrukturen, in denen Künstler*in, Galerist*in und Sammler*in agieren. Hinzu kommen die konstitutiv sexualisierten, mitunter zutiefst misogynen Dispositionen moderner Kunst, die sich in fetischistischen Ikonografien zeigen. Historisch standen letztere häufig in enger Verbindung mit realen Missbrauchsfällen, was seitens der Kunstgeschichte jedoch lange bewusst ignoriert und bis heute kaum ausreichend aufgearbeitet wurde. Entsprechende Darstellungsweisen haben sich fest ins Imaginäre der Kunst eingeschrieben. Es liegt nahe, anzunehmen, dass darin einer der Gründe liegt, warum es so schwer ist, das Problem des Missbrauchs auf struktureller Ebene jenseits von Moralismus-, Puritanismus- und Zensurverdacht anzugehen. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Fraser in Arbeiten wie Untitled und Official Welcome (2003), die nicht so ohne Weiteres überwindbare Abhängigkeit von Begehrt-werden-Wollen bis an die schmerzhafte Peinlichkeitsgrenze zum Ausdruck bringt. Entsprechend arbeiten vor allem queer-feministische, nicht-binäre und trans* Künstler*innen, wie etwa auch Yvonne Rainer, Zanele Muholi, Antonia Baehr, Katrina Daschner und andere an der Frage, wie sich hierarchische Begehrensstrukturen auf formalästhetischer Ebene verändern lassen. Es geht mit anderen Worten um Vorstellungen von Sexualität, die nicht über die Pole Macht und Unterwerfung funktionieren.

ID: Vorstellungen und Praktiken von Sexualität und Begehren, die auch Unterwerfung, Macht, Gewalt oder Schmerz einschließen, haben aus meiner Sicht nicht notwendig etwas mit dem zu tun, was ich sexualisierte Gewalt nennen würde. Der wesentliche, aber dabei auch komplexeste und schwierigste Punkt betrifft das gegenseitige Einvernehmen zwischen den sexuell miteinander agierenden Personen. Einvernehmliche BDSM-Praktiken, die in meinem Verständnis als solche zutiefst ästhetische Praktiken sind, kreisen um die damit zusammenhängenden Grenzen. Es wurden dezidiert (queer-)feministische Formen ausgebildet, mit eben diesen auch machtkritisch umzugehen. Eine Künstlerin wie Monika Treut hat das bereits in den 1980er Jahren aufgegriffen. Sexualisierte Gewalt dagegen überschreitet die Grenzen zwischen dem Einvernehmlichen und Nicht-Einvernehmlichen bewusst, um Machthierarchien über Sexualität aufrechtzuerhalten. Adina Pintilies mit ihrem Film Touch Me Not (2018) begonnenes kollektives Forschungsprojekt über nichtbinäre und nichtnormative Formen von Intimität und Sexualität setzt direkt an den hierarchischen Machtstrukturen des Filmbetriebes an. [6] Ein zentrales Motiv war von Beginn an, partizipative Formen der Zusammenarbeit zu erproben zwischen der Filmemacherin und den diversen Protagonist*innen des Films, die das Projekt in einem langen Prozess mit ihr gemeinsam entwickelt haben. Auf dem Filmset wurde mittels eines „Panikraums“ auch ein Schutzraum geschaffen.

Elfi Mikesch and Monika Treut, „Verführung: Die grausame Frau / Seduction: The Cruel Woman”, 1984, production still

SB: Die von Feminist*innen artikulierte eigene Involviertheit in sexualisierte beziehungsweise sexistische Bildsprachen und Begehrensformen ist klar von sexualisierter Gewalt zu trennen.

CC: Diese Unterscheidung ist auch deshalb wichtig, weil Gewalt häufig als Begehren ausgegeben wird. Unter falschem Titel kann sie besonders gut gedeihen. Es ist also wichtig zu fragen: Worum geht es wirklich? Um Sex oder um Macht? Wenn wir über sexuelles Begehren reden, über wessen Begehren sprechen wir dann? Wer lebt da was aus? Also – geht es bei sexualisierter Gewalt wirklich um Sexualität oder, wie ich meine, um eine Form der Erniedrigung mit sexuellen Mitteln.

SB: Ich gebe dir völlig recht, da müssen wir klar unterscheiden, um auch die Graubereiche – etwa gängige Machtdemonstrationen und „Anerkennungszwänge“, um von Isabelle Graw in Bezug auf den Kunstmarkt analysierte Phänomene zu nennen – in den Blick nehmen zu können.

CC: Wenn ich als Außenstehende noch etwas Grundsätzliches zur Kunstwelt ergänzen darf: Ich glaube gar nicht, dass sie sich so wesentlich von anderen Realitäten unterscheidet. Frauen, die laut aussprechen, dass sie sexuell belästigt werden, bekommen – selbst wenn es körperliche Angriffe waren – stets die gleiche Reaktion: Das war gar nicht so gemeint; das hat sie missverstanden; das hätte sie wohl gerne… Täter*innen reden sich kreativ heraus und ihnen wird geglaubt. Auch jenseits des Kunstfelds wird Betroffenen und Menschen, die sich gegen sexualisierte Gewalt stellen, vorgeworfen, Begehren zu unterbinden; sie seien prüde, unerotisch, unkreativ, freiheitsfeindlich, was auch immer. Da der Eros in der Kunstwelt als Schaffenskraft zelebriert wird, mag gerade dieser Vorwurf dort besonders ausgeprägt sein, aber ihn gibt es in abgewandelter Form überall. Wer die Einhaltung von Grenzen fordert, schränkt ein; wer sie überschreitet, ist kreativ. Aber das ist selbstverständlich nur für die Täter*innen richtig. Um deren Freiheit geht es, nicht um die aller.

ID: Was die Machtstrukturen im Kunstbetrieb so verhärtet, ist ein ausgeprägtes Einzelkämpfer*innentum, das sich über Seilschaften absichert, die längst nicht mehr nur aus alten weißen heterosexuellen cis Männern bestehen. Wenn die ungeschriebenen Regelwerke dieser Strukturen, die vor allem auf dem Stillschweigen gegenüber Missständen beruhen, hinterfragt werden, zieht das viele Friktionen und Androhungen nach sich. Ich selbst habe das im Kontext der Öffentlichmachung eines Zensurfalls erlebt. [7] So etwas regele man hinter den Kulissen, ließen uns so manche Kolleg*innen wissen. Mir sind in diesem Zusammenhang einige Parallelen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt aufgefallen, etwa die Täter-Opfer-Umkehr. So hieß es unter anderem, die Künstlerin habe es selbst provoziert, zensiert zu werden. Die Person, die das Werk versucht hat zu zensieren, sei dagegen ein so unbescholtener, von allen geschätzter Kollege, dass die Vorwürfe gar nicht wahr sein könnten. Es wird im Kunstbetrieb auf vielerlei Ebenen mit dem Verschweigen von Machtstrukturen und Konflikten sowie mit Angst und einem hohen psychologischen Druck operiert.

Zanele Muholi, „Julile I, Parktown, Johannesburg”, 2016

SB: Leider gibt es bisher keinen wirklichen, in die Sozialstruktur des Kunstbetriebs nachhaltig eingreifenden Umgang mit diesem Phänomen. Zur Akzeptanz des Problems – im Kunstfeld und darüber hinaus – gehört für mich übrigens auch die Anerkennung des kollektiven Traumas von cis und trans Frauen sowie nonbinären Personen, von Lesben und queeren Personen. Sie haben nicht nur verletzende Erfahrungen gemacht und machen sie weiterhin, sondern sie ahnen und wissen genau, dass deren Artikulation sehr schmerzhaft ist. Das verstärkt ihr ohnehin bestehende Ohnmachtsgefühl.

CC: Kollektiv ist auch das Wegsehen. Alle wissen, wer übergriffig ist – und gucken weg.

TZK: Als letzten Sommer die ZEIT Vorwürfe mehrerer anonymer und, wie sie schreibt, „mutmaßlicher“ Betroffener gegenüber dem Berliner Galeristen Johann König publizierte, [8] führte das auch zu keiner grundlegenden Diskussion. In der taz beschrieb die Journalistin Sophie Jung „ein ziemliches Aufatmen“. „Die Vorwürfe“, so Jung weiter, „kursieren schon seit ein paar Jahren und ebenso lang geht auch Königs Anwaltskanzlei gegen sie vor.“ [9] Kunstzeitschriften wie Monopol und Artforum beließen es bei Meldungen, kommentierten den Fall jedoch nicht. Wir haben uns bisher auch nicht dazu geäußert. Die Publikationsorgane des Kunstfelds, und das schließt uns mit ein, existieren nicht außerhalb der Netzwerke mit ihren Machtstrukturen, sie befinden sich beispielsweise in finanziellen Abhängigkeiten von Kunstmarktteilnehmer*innen. Das ist durchaus kein Geheimnis, sondern augenscheinlich.

SB: Wenn auch nicht in gedruckter Form, so gab es doch viele Reaktionen auf den Fall. Ich fand sie erstaunlich. Einerseits hörte ich: Es ist sehr gut ist, dass das jetzt mal ans Licht kommt, das ist vollkommen berechtigt; andererseits: Ach Gott, das ist ja wirklich nur ein Einzelfall; aber auch: Das betrifft nicht nur Johann König, da könnte man 50 andere gleich mitnennen. Ein Kritikpunkt, den ich auch von feministischen Frauen gehört habe, ist, dass auf diese Weise die strukturellen Machtverhältnisse selbst nicht angegangen werden. An die Frage: Wo fangen wir da an?, folgt in der Regel: Das reicht einfach alles gar nicht aus. Und irgendwann ist dann der kollektive Kampfgeist verpufft.

TZK: Wo fangen wir aber an? Habt ihr Ideen, was für Bedingungen geändert werden müssen? Welche Maßnahmen müssten in die Wege geleitet werden, um auch für Personen in prekären Situationen erste wichtige Schritte der Sichtbarmachung und der Thematisierung gangbar zu machen?

ID: Ich denke, wir müssen damit anfangen, auf institutioneller Ebene Strukturen und Netzwerke für Betroffene zu schaffen, die einen angemessenen Schutz- und Vertrauensrahmen bieten. Dazu zählt auch, sich einen Überblick über bereits vorhandene Anlauf- und Beratungsstellen zu verschaffen. 2021 begann beispielsweise das Modellprojekt Fair Stage der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, bestehende Strukturen im Bereich der darstellenden Künste zu bündeln und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. [10] Im Kunstbetrieb scheinen die Aktivitäten eher noch vereinzelt zu sein. So gibt es in Baden-Württemberg beispielsweise seit 2020 eine vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst berufene Vertrauensanwältin für sexualisierte Diskriminierung, sexuelle Belästigung und Gewalt, die allen Institutionen, die vom Ministerium gefördert werden, zur Verfügung steht. Und, soweit ich weiß, arbeitet der BBK Berlin derzeit an Modalitäten für freischaffende Künstler*innen, die nicht durch das AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) geschützt sind. Neben Schutz und Vertrauen geht es auch um Transparenz und die Politisierung des Umgangs mit sexualisierter Gewalt. Wir brauchen Safer Spaces, über die Öffentlichkeiten und Solidarität hergestellt werden können und die es zugleich erlauben, dass Personen dabei anonym bleiben. Wie kann man Sichtbarkeit und Anonymität, Schutz und Politisierung zusammenbringen? Petra Bauers Film Workers! (2019) gelingt dies auf ästhetischer Ebene im Kontext von Sexarbeit auf sehr überzeugende Weise. Wenn sexualisierte Gewalt stattdessen ein offenes Geheimnis bleibt, sagt das viel über die ungelösten machtpolitischen Zustände einer Gemeinschaft aus.

Petra Bauer, „Workers!”, 2018, film still

CC: Ich halte auch sehr viel von Beratungsstellen, die niedrigschwellig und unbedingt anonym erreichbar sind. Sie müssen strikt im Interesse und mit dem Einverständnis der Betroffenen handeln. Es hat sich in manchen Fällen als gut erwiesen, nicht gleich eine öffentliche Verhandlung anzustreben, sondern erst mal ein Gesprächsangebot zu unterbreiten, möglicherweise auch nur die*den Beschuldigte*n zu konfrontieren, vielleicht auch gemeinsam zu reden. Das erlaubt es, Missstände früher anzusprechen, bevor es zu massiven Konsequenzen kommen muss. Wichtig dafür sind natürlich eine gute Schulung der Beratenden und eine ausreichende Ausstattung der Stellen. Es bedarf Geld und Kapazitäten, um richtig arbeiten zu können. Daher kann es auch kein Nebengebiet sein, das Frauenbeauftrage einfach noch mit abdecken können. Zum anderen braucht es Täter*innenarbeit. Wichtig dafür ist, endlich aufzuhören, sexualisierte Gewalt als ein Frauenthema zu behandeln. Wir müssen über Männlichkeitsvorstellungen reden, über Gewalt und Dominanz. Aktuell reagiert der Diskurs nur auf Skandale. Doch über die Täter*innen wird nicht diskutiert, nicht über die Strukturen, die sie stützen und schützen. Wir sprechen über die Opfer, wie unglaublich viele es gibt und wie sie sich verhalten sollten. Aber wir thematisieren nicht, wer die Täter*innen sind, wie sie handeln und warum sie nicht aufhören. Es gibt kaum Angebote für Täter*innenarbeit, weder freiwillige noch verpflichtende Kurse. Täter*innen werden so lange geduldet, bis sie nicht mehr tragbar sind. Wenn irgendjemand, naja, am besten mehrere in der Öffentlichkeit über einzelne Täter*innen sprechen und man gar nicht mehr wegsehen kann, dann soll die Täter-Person einfach verschwinden, der Skandal so schnell wie möglich beendet werden. Es mangelt an Ideen, wie vorher interveniert werden könnte, sowohl institutionell als auch persönlich. Hier geht es mir um eine Kultur des Hinschauens; darum, auf problematisches Verhalten aufmerksam zu machen und zu intervenieren. Denn warum müssen sich immer die Betroffenen melden, wenn doch alle anderen ebenfalls Bescheid wissen? Warum wissen immer alle schon davon, und niemand hat etwas gesagt? Der Umstand, dass auch jene, die nicht betroffen sind, schweigen, zeigt deutlich, wie schwer es für die Betroffenen selbst ist, ihre Gewalterfahrungen zu adressieren. Ich will natürlich nicht darauf hinaus, dass über jene, die uns ins Vertrauen genommen haben, hinweg entschieden wird. Vielmehr geht es mir darum zu fragen: Wenn es ein offenes Geheimnis ist, was hindert einen dann daran, es aus- und anzusprechen, zu thematisieren?

ZK: Vielleicht hält die eigene, oft als prekär erlebte berufliche Lage selbst jene zurück, die sich als Feminist*innen verstehen und sich gegen sexualisierte Gewalt im Allgemeinen aussprechen. Sabeth, du lehrst selbst an einer Kunstakademie: Erlebst du als Professorin dort das Etablieren struktureller Maßnahmen oder eine Kultur des Hinsehens?

SB: Tatsächlich gibt es an der Akademie der bildenden Künste Wien schon seit Anfang der 1990er Jahre einen Arbeitskreis für Gleichbehandlung, zu dem auch eine Anlaufstelle für Klagen, Beschwerden und Probleme gehört. Es handelt sich um ein solidarisches und effektives Gremium, das indes zur Diskretion verpflichtet ist. Dessen Empfehlungen schaffen es nicht immer durch den Dschungel der Administration, was uns immer wieder deren frustrierende Machtlosigkeit vor Augen führt. Hinzu kommt, dass das von Christina angesprochene persönliche Intervenieren unter Kolleg*innen sehr schwierig ist, gerade, wenn diese auf Kooperation angewiesen sind oder sich auf anderen Ebenen gut verstehen. Nimmst du etwa als zumal ältere Lehrende bei Kolleg*innen ein Begehren gegenüber Student*innen wahr, führen Hinweise darauf oftmals zu empörten Reaktionen nach dem Motto: „Das sind doch erwachsene Menschen, wie kannst du die entmündigen?“ Das sind oft ganz heikle Situationen, für die es sogenannte Safe Spaces wie den besagten Arbeitskreis braucht, um bestimmte, oftmals auch latent wahrgenommene Vorfälle besprechen und reflektieren zu können, ohne damit rechnen zu müssen, gleich für mater- und paternalistisches Verhalten abgestraft zu werden: Safe Spaces für jene, die betroffen sind, aber auch jene, die sich gegen entsprechende Machtmissbräuche aus dem Fenster hängen. Denn wie formuliere ich mein diesbezügliches Unbehagen überhaupt, ohne jemanden voreilig in den Rücken zu fallen und somit als illoyal zu gelten?

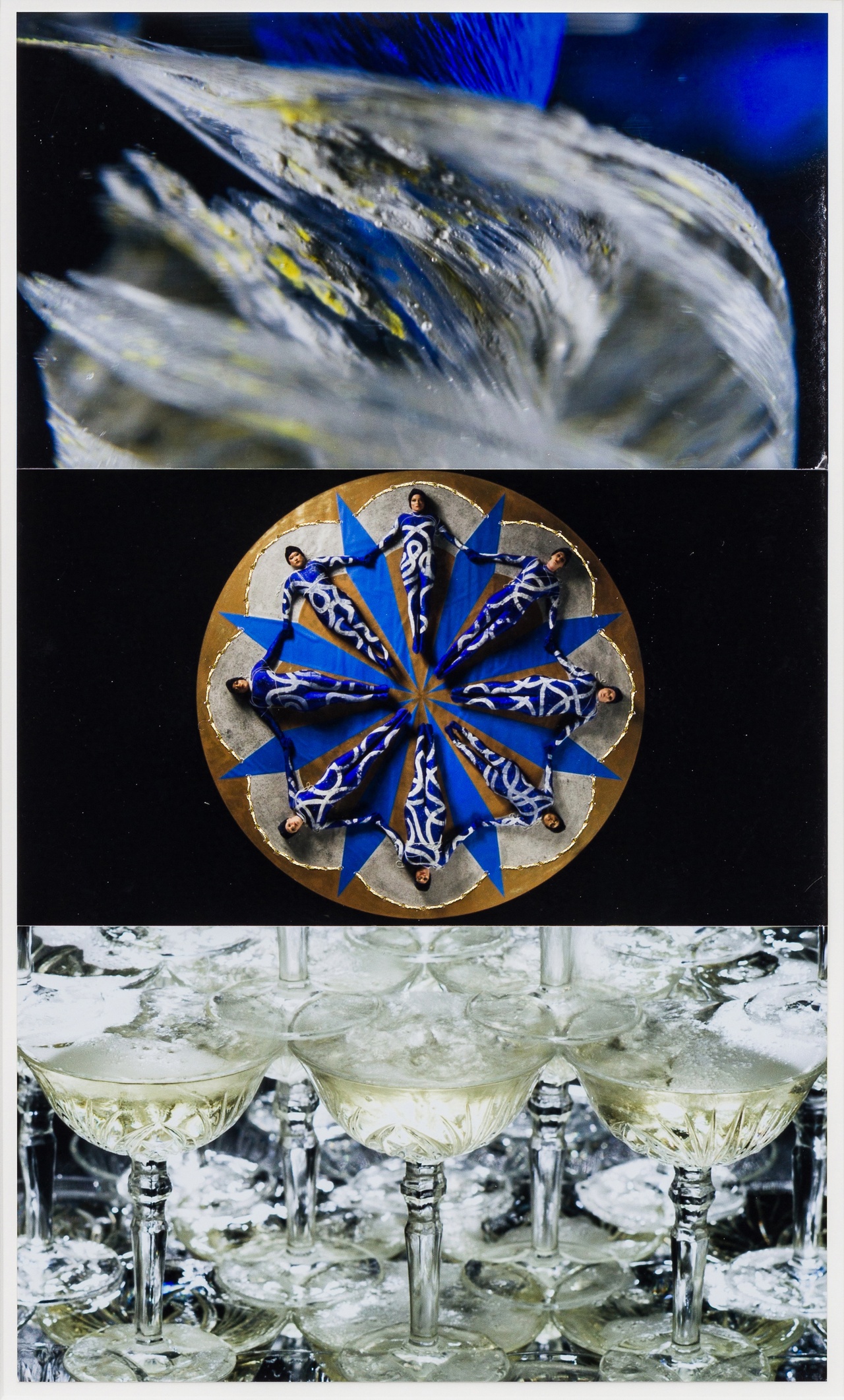

Katrina Daschner, „Collective Energy (Basic Position)”, 2021

CC: Aus meiner Sicht ist es auch erforderlich, dass endlich männliche Kollegen involviert werden. Warum denken sie denn alle, das geht sie nichts an, solange sie nicht selbst übergriffig werden? Liegt das daran, dass wirklich jeder Einzelne Angst hat, man könnte dann bei ihm irgendetwas aufdecken? Wenn das die Sorge ist, wäre es relativ einfach, die Probleme zu lösen. Oder ist es Desinteresse, haben sie Wichtigeres zu tun, als sich um die Sicherheit und das Wohlergehen von weiblich gelesenen und trans* Personen zu kümmern? Warum ist es nicht im eigenen Interesse, Räume ohne Gewalt zu schaffen und zu sichern? Es wäre für die Studierenden wichtig, das Problem des Machtmissbrauchs und der sexualisierten Gewalt immer wieder zu thematisieren, schon in der Einführungsveranstaltung. Die Haltung sollte sein: „Sexualisierte Übergriffe gibt es überall, auch hier, und es ist nicht in Ordnung. Wir wollen dies gemeinsam bekämpfen und brauchen dafür jede*n Einzelne*n.“ Es gilt, Räume zu öffnen und den Betroffenen, die sich melden, den Rücken zu stärken, zu vermitteln, dass sie nicht allein sind und es nicht nur ihr, sondern auch ein gemeinsames Problem gibt. Nicht abwehren, sondern solidarisch agieren und denjenigen, die sich offenbaren, dankbar sein, dass sie dafür sorgen, dass sich etwas ändert.

TZK: Ein besonderes Augenmerk auf die Kunsthochschulen scheint uns auch deshalb lohnend, weil sich hier bereits die zentralen Strukturen und Rollenbilder des Kunstfelds etablieren. Die immer noch sogenannten Meisterklassen stehen paradigmatisch dafür: Der Erfolg von Student*innen hängt stark von ihrer Beziehung zu den Professor*innen ab.

SB: Aus diesem Grund, und nicht nur in Folge des Bologna-Prozesses, wird an Akademien dafür geworben, sich nicht nur in einer Klasse aufzuhalten, sondern auch mal die Klassen zu wechseln. Das passiert inzwischen auch. Doch gab und gibt es nach wie vor Ablehnung gegen dezentrierte Kunstlehre. Lehrende und Studierende hängen nicht selten an quasifamiliären Gruppen – das gibt es auch in der Theorieabteilung, so etwa bei Doktoratsbetreuungen. Die Ausbildung an einer Kunstakademie, so eines der Argumente, funktioniere nicht primär über kursbasierten Input von Inhalten, sondern über persönlichen Austausch und manchmal unangenehme Konfrontation. Studierende müssten sich an Autoritäten „reiben“ …

TZK: Kunstprofessor*innen kommen meist direkt aus dem Kunstbetrieb. Sie haben kaum Expertise im verantwortungsvollen Umgang mit jungen Menschen, vielmehr kommen sie aus Zusammenhängen, wo die Grenzen zwischen Professionalismus und Party aufgehoben scheinen.

SB: Bei Ausschreibungen achten wir tunlichst darauf, dass da „Didaktik“ und nicht „Pädagogik“ steht. Coco Fusco beschrieb 2017 die noch immer verbreitete Abwehr gegen eine Kultur des Pädagogischen, die fahrlässigerweise immer noch als natürliche Feindin des Bohemismus angesehen wird. [11] Pädagogik klingt eben nicht sexy, sondern schulmeisterlich. Dabei möchte ich nicht verschweigen, dass auch ich etwas übrig habe für unakademische beziehungsweise entakademisierte Formate.

TZK: Wäre es da nicht möglich, strukturell entgegenzuwirken, indem zum Beispiel Lehrpersonal zu Trainings verpflichtet wird?

SB: Auf jeden Fall, das wird kommen. Unter meinen Kolleg*innen sehen mehr oder weniger alle die Notwendigkeit diesbezüglicher Bewusstseinsbildung. Denn die vielfältigen Formen von Diskriminierung sind ja geradezu konstitutiv für Kunstakademien. Wir müssen uns klarmachen, dass nur maximal fünf Prozent der Absolvent*innen im sogenannten Markt unterkommen und dass es, obwohl das Abitur keine Aufnahmebedingung darstellt, kaum Kinder aus bildungsfernen Schichten und Milieus an die Akademie schaffen. Ganz zu schweigen davon, mit welchen Nachteilen migrantische Bewerber*innen und jene aus sogenannten Drittstaaten konfrontiert sind. Auch queere, nonbinäre und trans* Studierende sowie behinderte Studierende führen uns strukturelle und alltägliche Diskriminierungen vor Augen. Schließlich: Was macht das Prinzip der Selektion mit der Subjektivität von Studierenden, wenn Professor*innen signalisieren: Du wurdest von mir auserkoren! Dich fördere ich.

CC: Wenn alle in den Akademien den Bedarf für strukturell verankerte Angebote sehen, klingt das sehr optimistisch. Lässt sich der von Kaiser postulierte Backlash hier also nicht wahrnehmen?

SB: Doch, den gibt es schon, auch in der Kunstakademie. Die vermeintliche Political Correctness unserer Akademie produziert selbstredend auch Abwehr- und Gegenreaktionen. Künstler*innen und Theoretiker*innen möchten schließlich als nonkonform gelten – obwohl sich auch der Kunstmarkt gerne woke gibt, sind die programmatisch „Non-“ oder „Antikorrekten“ oftmals die Erfolgreicheren, auch weil sie im Sinne des anfangs Gesagten als die freieren und damit künstlerisch interessanteren Geister gelten. Diesbezügliche Distinktionsclaims zahlen sich nach wie vor aus. Meiner Erfahrung nach ist der Backlash die serielle Urszene der Kunstakademie.

Adina Pintilie, „Touch Me Not”, 2018, film still

CC: Man kann das ja auch noch mal ganz anders sehen und feststellen: Eine Kunstakademie ist, wenn man das aus einer juristischen Perspektive sieht, ein gefährlicher Ort. Die Akademie ist dafür verantwortlich, dass die spezifischen Gefahren sich nicht verwirklichen. So wie das Dach nicht während des Unterrichts zusammenstürzen darf, dürfen auch keine sexuellen Übergriffe stattfinden. Es liegt also nicht nur in der Verantwortung der Einzelnen, sondern es ist auch die Verantwortung der Institution. Diese müssen sie anerkennen und Strukturen schaffen, um Gefahren zu minimieren. Dafür muss, so wie die Statik des Daches geprüft werden muss, Menschen beigebracht werden, was sie tun dürfen und was nicht. Man muss sinnvolle Regelungen etablieren, diese kontrollieren und Konsequenzen ziehen, gegebenenfalls Personen entlassen. Man könnte sonst die Akademie verklagen, in der es zu Übergriffen kommt, denn schließlich wurde nicht für die Sicherheit all ihrer Mitglieder gesorgt. Grundsätzlich fehlt es an Konsequenzen, und es wäre aus meiner Sicht richtig, wenn es diese nicht nur für einzelne Täter*innen, sondern auch für die Institutionen gibt, innerhalb derer Erstere agieren.Um Konsequenzen zu erzwingen, ist das Öffentlichmachen zentral. Wie können also alle Menschen lernen, Fehlverhalten anzusprechen? Denn immer wieder, so legt es auch Sophie Jung für den Fall König nahe, schweigen Wissende. Damit trifft sie für mich noch keine Schuld, denn diese tragen die Täter*innen selbst und die Strukturen, die nicht dafür gesorgt haben, Übergriffe zu verhindern. Dafür muss man sie haftbar machen und eben Konsequenzen fordern – sei es in Form von Schadensersatzansprüchen oder was auch immer – und öffentlich anprangern. Gerade für Letzteres sehe ich die Gerichtsentscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg von Dezember 2022 als richtungsweisend an. [12] Zum grundlegenden Prinzip der sogenannten Verdachtsberichtserstattung wurde gesagt: Bei solch prominenten öffentlichen Personen darf berichtet werden, wenn es so viele Betroffene gibt. Und wenn die Berichterstattung seriös ist, wenn es nicht nur darum geht, irgendjemand anzuprangern, sondern tatsächlich öffentliches Interesse daran besteht. So wichtig diese Entscheidung ist, sie exemplifiziert zugleich ein Problem: Die Diskussion verharrt darin, über die Grenzen der Berichterstattung zu verhandeln, und lenkt vom eigentlichen Problem der sexualisierten Gewalt ab. Oft werden am Ende Journalist*innen und Betroffene diskreditiert, manchmal haftbar gemacht.

ID: Es ist paradox: Nachdem endlich geklärt war, dass über die Causa König nun doch öffentlich gesprochen werden darf, wurde nicht mehr viel dazu gesagt, die Diskussion schien vorbei zu sein. Es gab einen lauten Knall, aber das war es dann auch schon. Die Chance, diesen Fall zum Anlass zu nehmen, auf breiter öffentlicher Ebene endlich über strukturelle sexualisierte Gewalt im Kunstbetrieb zu sprechen, wurde komplett vertan, als sei Johann König ein Einzelfall. Das Schweigen in diesem Kontext ist äußerst beredt. Die Debatte über König wurde wohl am ausdauerndsten in den sozialen Medien geführt …

TZK: Mit ihrer von Candice Breitz prominent unterstützten Facebook-Kampagne hat das anonyme feministische Kollektiv Soup du Jour einen sehr öffentlichen Versuch unternommen, sich solidarisch mit den Betroffenen im Fall König zu zeigen. Das gewählte Medium, das sei dahingestellt, trug dabei nicht unbedingt zu einer differenzierten Debatte bei. Wie habt ihr diese wiederholten Stellungnahmen wahrgenommen?

SB: Ich bin zuallererst beeindruckt von der sorgsamen Form, in der Soup du Jour die Kampagne initiiert und durchgeführt hat. Nach und nach habe ich auch Ambivalenzen wahrgenommen, denn die Aktion lässt sich selbstredend nicht aus Marktlogiken – Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie – herauslösen; bekanntlich spielt die Galerie von Johann König im oberen Segment mit. Das trifft auch auf einige der von ihm vertretenen Künstler*innen zu. Ich kann nicht absehen von der Durchdringung des zwischen traditionellem und neoliberalem Markt sowie zunehmend in den sozialen Medien operierenden Kunstbetriebs mit dem, was der Theaterwissenschaflter Kai van Eikels Collaboration-Competition nennt. Entsprechend kann auch feministische Kollaboration von Konkurrenz und Wettbewerb handeln. So hat mir das Calling Out von Monica Bonvicini und anderen Künstler*innen offen gestanden Kopfzerbrechen bereitet.

ID: Die Fokussierung des Kollektivs Soup du Jour auf Bonvicini hatte, wie ich es verstanden haben, vor allem damit zu tun, dass diese als feministische Künstlerin im internationalen Kunstbetrieb auftritt und daraus ihr Kapital schlägt. Die Tatsache, dass sie die Galerie nicht verlassen, sondern lediglich das Arbeitsverhältnis hat „pausieren“ lassen, erweckte für Soup du Jour den Eindruck, sie habe sich alle Türen, zum Markt ebenso wie zu den Feminist*innen, offenhalten wollen, und dem haben sie von ihrer Seite her eine klare Absage erteilt. [13] Inwiefern es sinnvoll ist, jemanden öffentlich unter Druck zu setzen, ist eine andere Frage.

SB: Eine weitere Frage wäre die nach den Motiven jener Künstlerinnen, die in Folge der Veröffentlichung der Vorwürfe in der ZEIT und der ersten Rufe nach Solidarität extrem schnell die Reißleine gezogen haben. Taten sie dies aus politischer Überzeugung, aus moralischer Entrüstung? Oder weil sie Angebote oder bereits bestehende Vertretungen von anderen potenten Galerien hatten? Ging es darum, Signale an die woke US-amerikanische Kunstwelt auszusenden? Für manche würde ein Weggang bedeuten, ihre wirtschaftliche Basis zu verlieren. Wie soll ich daher die jeweiligen Entscheidungen von außen beurteilen, wie soll ich das bewerten? Ich bin da ausgesprochen ambivalent, das muss ich ehrlich sagen, obwohl ich mir natürlich wünsche, dass sich alle – und nicht nur Künstlerinnen – solidarisch gegen sexuellen Machtmissbrauch positionieren. Auffällig ist ja auch, dass sich niemand aus der Galerienszene mit König öffentlich solidarisiert hat – kann natürlich auch sein, dass ich das nicht bemerkt habe. Auch hier bieten sich unterschiedliche Deutungen an: Die Nicht-Solidarisierung ließe sich entweder als Ausdruck einer Kultur des Schweigens oder als Erleichterung darüber verstehen, einen lange Zeit so erfolgreichen Business-Konkurrenten geschwächt zu sehen. Zudem ist bekannt, dass König nicht der Einzige ist, der sich mutmaßlich Übergriffe geleistet hat – wer wollte also hier durch hörbare Wortmeldung auffallen? Somit stellt sich einmal mehr die Frage nach einem systemischen Umgang mit den Problemen und Konflikten, die sich nicht nur am Einzelfall festmachen.

ID: Neben einer differenzierteren Auseinandersetzung ist in meinen Augen vor allem mehr Transparenz und ein längerer Atem für die grundlegende Politisierung solcher Konflikte erforderlich.

CC: Ich bin tatsächlich häufig überrascht, wie es funktioniert in diesem Land, dass so wenig Betroffene wütend werden. Warum wird das Problem immer wieder so eingedampft? Warum wird es nicht richtig öffentlich? In den bestehenden Strukturen kocht das Thema immer nur kurz auf – und dann geht es genauso weiter wie vorher.

SB: Wie ließe sich Wut auf eine Weise artikulieren, die sich nicht in kurzfristiger Empörungsrhetorik erschöpft, sondern die hieraus machtanalytische Tools generiert, derer sich Opfer von sexuellem Missbrauch – ohne Angst vor Verrat, Scham und Scheitern unter antidiskriminatorischen und solidarischen Bedingungen im Rahmen sie schützender Gruppen und Institutionen – bedienen könnten? Für diesen Anspruch stand ja zuallererst auch die Soup du Jour-Aktion.

Weitere aktuelle Beiträge zum Thema: „Die Stille lesen lernen“: Soup du Jour über solidarisches feministisches Handeln gegen strukturelle Ungleichheiten und „Bürgerliches Recht und soziale Praxis“ von Thomas Locher.

Sabeth Buchmann ist Professorin für Kunstgeschichte der Moderne und Postmoderne an der Akademie der bildenden Künste, Wien, und Mitherausgeberin von PoLYpeN, einer Reihe zu Kunstkritik und politischer Theorie (b_books, Berlin). Aktuelle Veröffentlichungen: Kunst als Infrastruktur (2023), Mitherausgeberin von Broken Relations: Infrastructure, Aesthetic, and Critique (2022).

Christina Clemm ist Fachanwältin für Familien- und Strafrecht und vertritt seit vielen Jahren auch Betroffene von geschlechtsbezogener, lgbtiq-feindlicher, rassistischer, rechter und anstisemitischer Gewalt. 2020 ist ihr Buch AktenEinsicht – Geschichten von Frauen und Gewalt erschienen, im September 2023 erscheint ihr Buch Gegen Frauenhass.

Iris Dressler ist gemeinsam mit Hans D. Christ Direktorin des Württembergischen Kunstvereins (WKV) Stuttgart. 2019 war sie mit Christ künstlerische Leiterin der Bergen Assembly. Eine aktuelle Ausstellungsreihe ist Künstlerinnen wie Carrie Mae Weems (2022), Trinh Thi Minh-ha (2022), Delphine Seyrig (2023, Kuratorinnen: Nataša Petrešin-Bachelez, Giovanna Zapperi) und Adina Pintilie (2023, Kurator*in: Viktor Neumann, Cosmin Costinaș) gewidmet, die in ihren künstlerischen Praktiken an intersektionalen feministischen Perspektiven ansetzen. Aktuelle Veröffentlichung (mit Hans D. Christ als Hg.): 50 Jahre nach 50 Jahre Bauhaus (2022).

Image credits: 1. Courtesy of Verena Dengler, photo © Thomas Duncan Gallery/Ruben Diaz; 2. © Andrea Fraser; 5. Courtesy of Monika Treut, distribution Edition Salzgeber, photo Hyena Films; 4. © Zanele Muholi, courtesy of the artist and Yancey Richardson, New York; 5. Courtesy of Petra Bauer and SCOT-PEP, production Collective/Frances Stacey; 6. Courtesy of Katrina Daschner; 7. © Adina Pintilie

ANMERKUNGEN

| [1] | Susanne Kaiser, Backlash. Die Neue Gewalt gegen Frauen, München: Tropen, 2023, S. 51. |

| [2] | „The 100 most influential people in the artworld in 2018“, in: ArtReview, 8. November 2018. |

| [3] | Siehe Irina Aristarkhova, „#MeToo in the art world: Genius should not excuse sexual harassment“, in: The Conversation, 3. Mai 2018, ; „Is the art world’s #MeToo reckoning coming“, in: Art Critique, 10.Februar 2020. |

| [4] | Siehe z.B. Sascia Bailer, „Wie es um Geschlechtergerechtigkeit in der Kunst steht“, in: Monopol, 8. März 2023; Sophie Jung, „Hierarchien im Schönen. Sexualisierte Gewalt im Kunstbetrieb“, in: taz, 11. September 2022. |

| [5] | Jerry Saltz bemerkte in Artnet Magazine, dass Fraser „in excellent shape for a 39 year old“ sei und “gives an attentive blow job“. Siehe: „Have we finally caught up with Andrea Fraser?“, in: The New York Times Style Magazine. Andrea Fraser zu ihrer Arbeit: „Andrea Fraser“, in: Brooklyn Rail, Oktober 2004. |

| [6] | Siehe „You Are Another Me. A Cathedral of the Body“, https://www.cathedralofthebody.com. |

| [7] | Siehe Die Bestie und der Souverän, Ausst.-Kat., hg. von Hans D. Christ/Iris Dressler/Paul B. Preciado/Valentín Roma, Leipzig: Spector Books, 2018. |

| [8] | Luisa Hommerich/Anne Kunze/Carolin Würfel, „Ich habe ihn angeschrien und beschimpft, damit er weggeht“, in: DIE ZEIT, 31. August 2022. Diese Textversion entspricht nicht der ursprünglich publizierten, da König die ZEIT auf dem Rechtsweg dazu verpflichtete, manche Passagen zu ändern (siehe Fußnote 12). |

| [9] | Jung, „Hierarchien im Schönen“. |

| [10] | „Initiative FAIRSTAGE“, Pressemitteilung Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Berlin, 12. Mai 2021. |

| [11] | Coco Fusco, „How the Art World, and Art Schools, Are Ripe for Sexual Abuse“, in: Hyperallergic, 14. November 2017. |

| [12] | Anm. d. Red.: Der Beschlusstext des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg ist hier. |

| [13] | „König Galerie und Künstlerin Bonvicini gehen getrennte Wege“, in: Monopol, 11 November 22. Für einen Kommentar zum feministischen Konflikt, siehe: Gürsoy Doğtaş, „MeToo: ‚I won’t shut up‘“, Freitag, 47/2022. |