ANIMAL CROSSING Astrid Mania über Lin May Saeed (und Renée Sintenis) im Georg Kolbe Museum, Berlin

„Lin May Saeed: Im Paradies fällt der Schnee langsam. Ein Dialog mit Renée Sintenis“, Georg Kolbe Museum, Berlin, 2023, Ausstellungsansicht

Ganz entspannt und zufrieden liegt das Schaf in den Armen seines Retters, in dem wir aufgrund seiner Vermummung wohl einen Tierrechtsaktivisten erkennen dürfen. Das Gitter, durch das beide fliehen, ist real: Die metallischen Verstrebungen stellen nicht nur ein wesentliches Bildelement, sondern zugleich das konstruktive Gerüst des knapp zwei Meter hohen, eisernen Gatters dar, dessen Stäbe zum Bildmotiv verformt worden sind. Ikonografisch schließt die Wandarbeit Liberation of Animals from their Cages XV (2014) an den stark religiös geprägten Topos vom guten Hirten an, der sich um seine Lämmchen sorgt und in dieser Konnotation regelmäßig auch in den PR-Materialien etwa der Animal Liberation Front Verwendung findet.

Liberation of Animals from their Cages XV ist Teil der ersten institutionellen Einzelschau von Lin May Saeed (1973–2023) im Georg Kolbe Museum. Dem Berliner Kunstpublikum mag ihre Präsentation im Jahr 2014 in der ehemaligen Galerie Thomas Flor noch in Erinnerung sein. Nun bietet sich die Möglichkeit, die künstlerische Strategie der kürzlich so viel zu früh verstorbenen Lin May Saeed vertieft kennenzulernen – geht die Schau doch bis ins Jahr 2005 zurück. Saaed hat sich leidenschaftlich für das Wohl von Tieren eingesetzt, ihren Aktivismus selbst jedoch nicht als ästhetische Praxis verstanden. Vielmehr hat sie ihre Anliegen in eine ganz eigene und wunderbar eigentümliche, vorwiegend skulpturale und zeichnerische Form übertragen. Diese ist figurativ und besteht auf anatomischer Korrektheit der dargestellten Geschöpfe – was das Auftreten fantastischer Tierwesen im Werk der Künstlerin nicht ausschließt –, weist aber zugleich eine spröde Kargheit auf: Die Figuren im Œuvre Saeeds wirken vertraut und doch auch wie Wesen aus anderen Zeiten und Welten, so als wären ägyptische Wächterfiguren in pompejanischen Gips getaucht und dann in eine leicht phasenverschobene Gegenwart gebeamt worden, die zu uns hinüberflackert. Verstärkt wird dieser sonderbar distanzierte Eindruck durch das Weiß, in dem viele der Werke gehalten sind: überwiegend Darstellungen von Tieren, als Einzelfiguren oder in Gruppen, manchmal auch gemeinsam mit Menschen. Häufig finden sich inhaltliche sowie formale Anleihen bei archaischen spirituellen Traditionen und deren Bildwerken, in denen Tiere als totemische oder gar gotthafte Wesen galten. Gleichzeitig kann man sich die Geschöpfe Saeeds auch als Vertreter einer möglichen zukünftigen Welt vorstellen, in der die Grenzen zwischen den Spezies verwischt und die Tiere erlöst worden sind.

„Lin May Saeed: Im Paradies fällt der Schnee langsam. Ein Dialog mit Renée Sintenis“, Georg Kolbe Museum, Berlin, 2023, Ausstellungsansicht

Ein nicht ganz so ferner Rückgriff auf die westliche Kunstgeschichte äußert sich in Lin May Saeeds Version des Hl. Hieronymus mit seinem Löwen. Das vor allem in der Renaissance beliebte Sujet findet hier eine zeitgenössische, auf die Ebenbürtigkeit aller Kreaturen zielende Ausdrucksform. Wie Liberation of Animals from their Cages XV besteht auch St. Jerome and the Lion (2016) aus gebogenen Metallstangen, die in einen fast zwei Meter breiten, stählernen Türrahmen eingelassen sind. Irgendwo zwischen Strichzeichnung, Liniengrafik und Schmiedekunst angesiedelt, ist die Darstellung ganz auf das Sujet und den Moment konzentriert, in dem der Heilige jenem Löwen, der der Legende zufolge sein zahmer Begleiter werden sollte, einen Dorn aus der Pfote zieht. Doch während das Tier in den historischen Bildfindungen häufig wie ein braves Hündchen zu Füßen des Kirchenvaters kauert, ist er bei Saeed von imposanter Statur und bildet mit seinem menschlichen Helfer ein komplementäres Paar, das sich auf dem Boden gegenübersitzt.

Nicht immer treten die Menschen im Œuvre von Saeed als Retter*innen in Aktion, oft befinden sie sich mit den Tieren in gleichrangiger Gemeinschaft. In der über 400 x 200 cm großen Installation Seven Sleepers (2020) versammeln sich Mensch- und Tierskulpturen zu einer seltsam entrückten Formation um einen Tisch herum. Auch hier greift Saeed ein religiöses Thema auf: die sowohl im Islam wie im Christentum bekannte Legende der Siebenschläfer. Jedoch hat die Künstlerin zwei der erwähnten sieben Brüder in Tiere verwandelt, in ein hunde- und ein affenartiges Wesen. Ähnlich einer Abendmahlsszene – auch wenn der Kreis hier kleiner ist – sitzen uns, vor einem schwarzen Hintergrund, teilweise skeletthaft angedeutete, teilweise mit farbigen Gewändern umhüllte dürre und doch majestätische Gestalten gegenüber. Auch ihre Körper und Gesichter sind, bis auf wenige, durch Bemalung angedeutete physiognomische Züge, knochig-weiß.

Tatsächlich liegt dies an der Materialität vieler Arbeiten, denn einer der bevorzugten Werkstoffe der Künstlerin ist Styropor – neben oft ebenfalls weiß bemalter Bronze oder Holz, die dem eher klassischen Repertoire der Bildhauerei entstammen. Aus dem ebenso weich anmutenden wie widerspenstigen Verpackungsmaterial, das die Künstlerin absichtsvoll in seiner ökologischen Problematik als mahnendes und als dauerhaftes Material benutzt, schnitzt sie erstaunlich präzise, charakteristische Körper. Dabei setzt der bröselige Thermoplast der Detailgenauigkeit natürlich Grenzen. Dies tritt besonders im Vergleich mit den kleinen glatt polierten und ausgesprochen naturalistischen Bronzetieren von Renée Sintenis (1888–1965) hervor, die die Ausstellung in einen, wie es seitens des Museums heißt, „Dialog“ mit den Werken Lin May Saeeds treten lässt. Die Gegenüberstellung geht auf die Initiative des Museums zurück, das einen historischen Anschluss suchte. Für den Fokus auf Sintenis habe sich Saeed, die bis kurz vor ihrem Tod an der Ausstellung gearbeitet hat, dann bewusst entschieden, so die Information des Hauses. Das Museum hütet Teile des Nachlasses der Bildhauerin, die in den 1920er Jahren ausgesprochen erfolgreich war und heute wohl vor allem dafür bekannt ist, das Vorbild für die Trophäe der Berlinale geschaffen zu haben. Sintenis hat Modell für einige von Georg Kolbes Frauenfiguren gestanden; das Gesamtverzeichnis ihrer Werke wurde unter der Ägide der Berliner Institution verfasst.

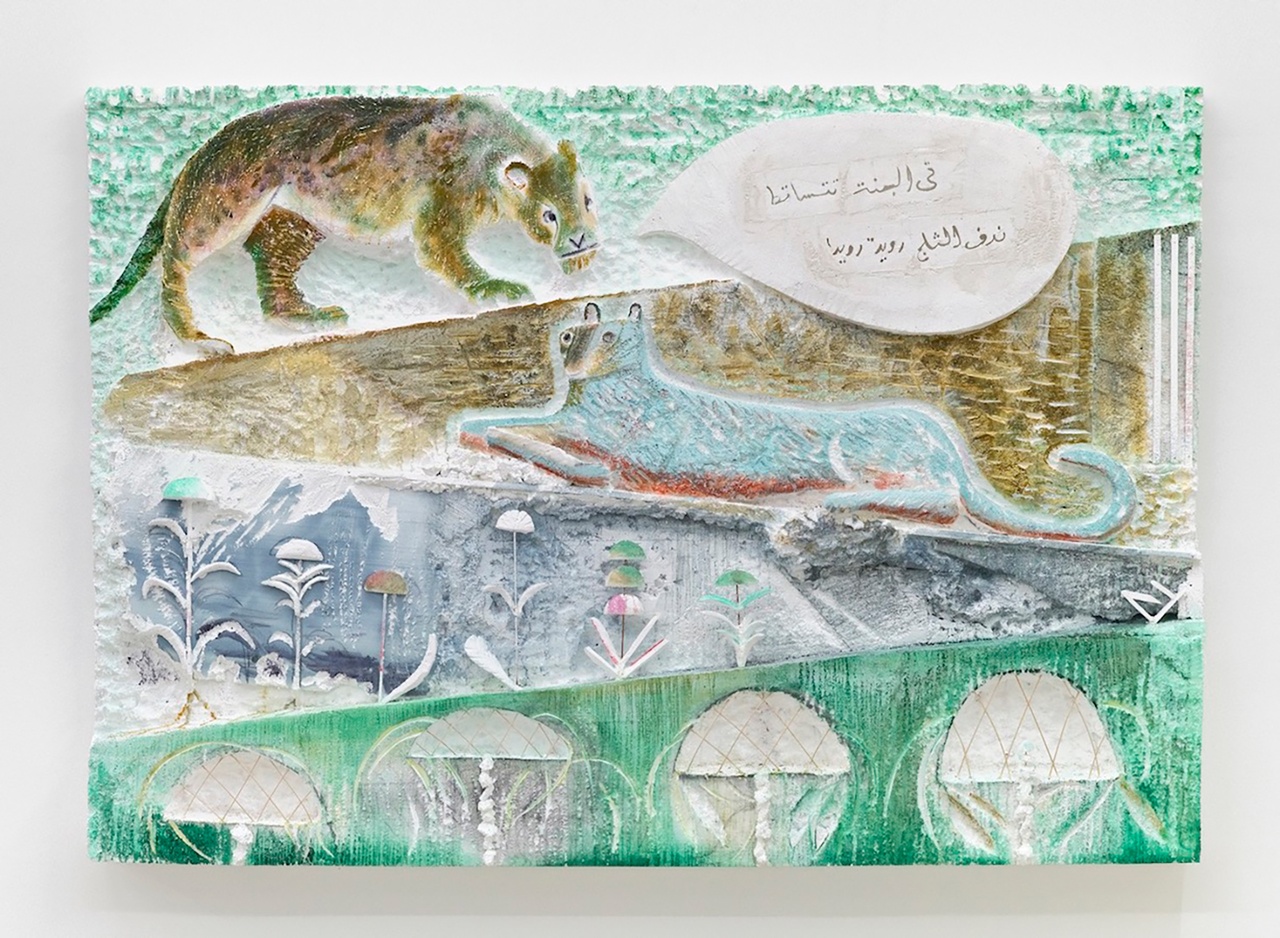

Lin May Saeed, „Mureen / Lion School“, 2016

Wirklich habhaft wird man der Tiere auch bei Sintenis nicht. Doch während sich deren Tierfiguren vor uns Menschen gewissermaßen in ihr Kunstsein, ihr kleines Format und ihre schimmernde Perfektion flüchten, sind die bisweilen lebensgroßen, sehr viel raueren Kreaturen von Saeed einfach zu sehr miteinander oder mit sich selbst beschäftigt: Irgendwie scheint es wortwörtlich unter ihrer Würde zu sein, uns in den Blick zu nehmen. So schreiten uns zwar die zu einer Sechserformation zusammengefassten Einzelskulpturen – Ameisenbär, Serval, Kalb, Tüpfelhyäne, Pangolin und ein Panther namens Yahya (alle um 2020) – gleich zu Beginn der Ausstellung im lichtdurchfluteten Hauptraum entgegen. Jedoch kann man sich eher vorstellen, dass sie einfach unbeirrt ihrer Wege ziehen, als dass sie uns neugierig oder gar drohend zur Kenntnis nehmen, geschweige denn grüßen würden.

Natürlich kann man das Werk von Lin May Saeed kunsthistorisch mit einer Position des frühen 20. Jahrhunderts unterfüttern, wobei Tierdarstellungen zu allen Zeiten und in allen Kulturen vorkommen – was das Werk von Saeed mit seinen vielfältigen Anleihen auch bei nichteuropäischen Traditionen selbst demonstriert. So erinnert beispielsweise das Relief Mureen / Lion School (V2) aus dem Jahr 2016 in seinem geschichteten Bildaufbau und den seriell-stilisierten Pflanzenmotiven an mesopotamische Wanddekorationen. Im oberen Teil des Reliefs treten zwei Löwinnen in ein Gespräch. Die Worte der oberen Raubkatze – da ist das Werk wieder ganz zeitgenössisch – erscheinen in einer Sprechblase. Die arabische Schrift ist ein Verweis auf die irakische Herkunft des Vaters der Künstlerin. „Im Paradies fallen die Schneeflocken langsam“ ist die ebenso poetische und den Ausstellungstitel inspirierende Anrede des Tiers. Im Paradies herrschten eben auch für die Tiere die sprichwörtlichen paradiesischen Zustände, was wir Menschen mit unserem Anthropozentrismus gern vergessen. Und auch das Gilgamesch-Epos ist eine wiederkehrende Referenz für Saeed, so bei der Zweiergruppe Enkidu and Jackal (2007). Auch hier werden Mensch und Tier in Gestalt zweier knapp 100 cm großer, wiederum überwiegend weißer Skulpturen als gleichrangig repräsentiert. Enkidu, dem Freund und Begleiter Gilgameschs, den das Epos zu Beginn als eng mit den Tieren verbunden und selbst als nahezu tierhaft schildert, hat Saeed einen Schakal beigesellt. In der Dichtung spielt dieser keine Rolle, doch in der Trauer des Gilgamesch um seinen Freund werden, „der Bär, die Hyäne, der Panther, der Gepard, der Rothirsch und der Schakal“ dazu aufgerufen, sie mögen um Enkidu weinen.

Eigentlich wünscht man beiden Künstlerinnen ihre eigene Schau, zumal in der Zusammensicht die Perspektive sehr auf das Thema Tier eingeengt wird, was letztlich beiden Positionen nicht umfänglich gerecht wird – schließlich weist das Œuvre von Sintenis ein deutlich größeres Themenspektrum auf und ist auch weit weniger bambihaft niedlich, als es im Vergleich mit den raueren Geschöpfen Saeeds bisweilen wirken mag. Bei Saeed hingegen wollen auch die vielfältigen kultur- und naturhistorischen Verweise in den Blick genommen werden, von ihrer idiosynkratischen Formensprache ganz abgesehen. Dennoch: Endlich hat mit Kathleen Reinhardt eine Kuratorin hierzulande dieses formal im allerbesten Sinne so eigensinnige wie inhaltlich relevante Werk in ihr Haus geholt. Hoffentlich folgen dieser Ausstellung noch viele weitere Präsentationen.

„Lin May Saeed: Im Paradies fällt der Schnee langsam. Ein Dialog mit Renée Sintenis“, Georg Kolbe Museum, Berlin, 14. September 2023 bis 25. Februar 2024.

Astrid Mania ist Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne an der Hochschule für bildende Künste Hamburg.

Image credit: Courtesy of Georg Kolbe Museum, photos Enric Duch