Getting the Warhol we deserve von Douglas Crimp

Zu den führenden Kritiker*innen der Cultural Studies zählen die Herausgeber*innen der Zeitschrift „October". Sie befürchten einen Verlust an Fachkenntnissen und ein Ausliefern der Kunstgeschichte an die Ökonomie des spätkapitalistischen Zeichentausches.

Dagegen setzt Douglas Crimp sein streitbares Plädoyer für eine umfassende methodische Herangehensweise an (zeitgenössische) Kunst. Am Beispiel prominenter divergierender Warhol-Interpretationen skizziert er ein – explizit parteiliches, queeres – Cultural Studies Projekt.

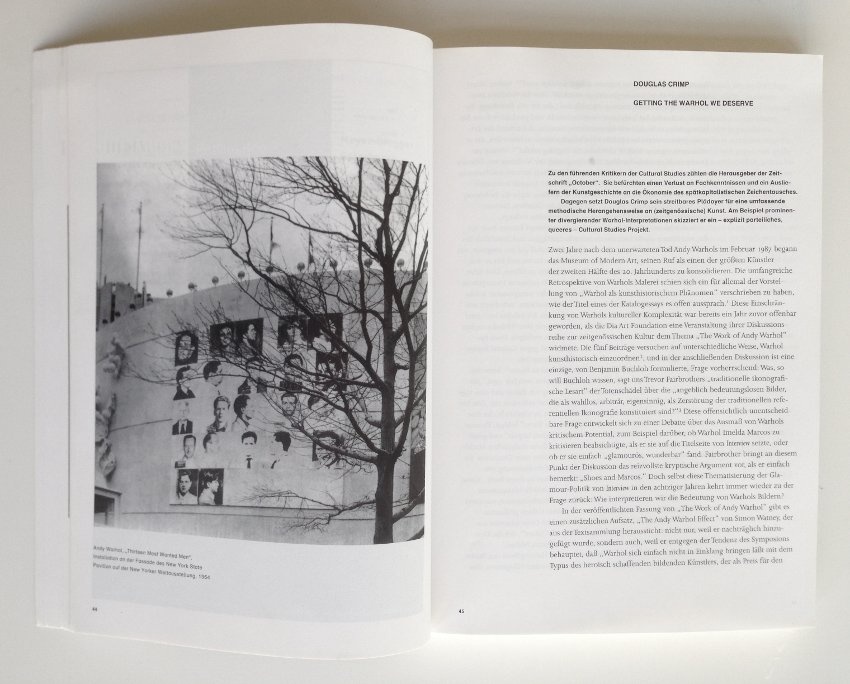

Zwei Jahre nach dem unerwarteten Tod Andy Warhols im Februar 1987 begann das Museum of Modern Art, seinen Ruf als einen der größten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu konsolidieren. Die umfangreiche Retrospektive von Warhols Malerei schien sich ein für allemal der Vorstellung von „Warhol als kunsthistorischem Phänomen" verschrieben zu haben, wie der Titel eines der Katalogessays es offen aussprach. [1] Diese Einschränkung von Warhols kultureller Komplexität war bereits ein Jahr zuvor offenbar geworden, als die Dia Art Foundation eine Veranstaltung ihrer Diskussionsreihe zur zeitgenössischen Kultur dem Thema „The Work of Andy Warhol“ widmete. Die fünf Beiträge versuchen auf unterschiedliche Weise, Warhol kunsthistorisch einzuordnen [2], und in der anschließenden Diskussion ist eine einzige, von Benjamin Buchloh formulierte Frage vorherrschend: Was, so will Buchloh wissen, sagt uns Trevor Fairbrothers „traditionelle ikonografische Lesart" der Totenschädel über die „angeblich bedeutungslosen Bilder,

die als wahllos, arbiträr, eigensinnig, als Zerstörung der traditionellen referentiellen Ikonografie konstituiert sind?" [3] Diese offensichtlich unentscheidbare Frage entwickelt sich zu einer Debatte über das Ausmaß von Warhols kritischem Potential, zum Beispiel darüber, ob Warhol Imelda Marcos zu kritisieren beabsichtigte, als er sie auf die Titelseite von Interview setzte, oder ob er sie einfach „glamourös, wunderbar" fand. Fairbrother bringt an diesem Punkt der Diskussion das reizvollste kryptische Argument vor, als er einfach bemerkt: „Shoes and Marcos.“ Doch selbst diese Thematisierung der Glamour-Politik von lnterview in den achtziger Jahren kehrt immer wieder zu der Frage zurück: Wie interpretieren wir die Bedeutung von Warhols Bildern?

In der veröffentlichten Fassung von „The Work of Andy Warhol" gibt es einen zusätzlichen Aufsatz, „The Andy Warhol Effect" von Simon Watney, der aus der Textsammlung heraussticht: nicht nur, weil er nachträglich hinzugefügt wurde, sondern auch, weil er entgegen der Tendenz des Symposions behauptet, daß „Warhol sich einfach nicht in Einklang bringen läßt mit dem Typus des heroisch schaffenden bildenden Künstlers, der als Preis für den Eintritt in die Tradition der Schönen Künste verlangt wird“ [4]. Watney zitiert Michel Foucault in „On the Genealogy of Ethics“ über das Verhältnis zwischen Kunst und Leben, kreativer Aktivität und „der Art von Beziehung, die man zu sich selbst hat“, als „eine ebenso nützliche und produktive Form des Herangehens an Warhol wie die restriktiven Versuche, ihn anhand der Kriterien prädeterminierter Modelle künstlerischer Werte zu beurteilen, die er mit seinem eigenen Werk in aller Ruhe für ungültig erklärt“ [5]. Watney vergleicht die Medienberichte über die Versteigerung der Nachlässe von Liberace und Warhol, die eine raffinierte Idee sind, um Warhols verwirrende Person in den Vordergrund zu rücken (die selbst ein Effekt der Systeme kultureller Repräsentation ist), mit der Art und Weise, in der diese Figur die Bedeutung von Konsum, Sammeln, Publizität, Sichtbarkeit, Berühmtheit, Startum, Sexualität, Identität und Ichbezogenheit zu überdenken verlangt.

In den Jahren nach der Veröffentlichung von Watneys kurzem Essay hat das, was Watney als die „anhaltende kritische Intelligenz und Sensibilität des Warhol-Effekts" bezeichnet, einen nachhaltigen Einfluß auf uns ausgeübt, um uns weg von den engeren Privilegien der Kunstgeschichte und hin zu den umfassenderen Untersuchungen von Cultural Studies zu führen. Und dabei ermöglichte vielleicht ein dauerhafter Warhol-Effekt expansive Herangehensweisen an zeitgenössische Kunst im allgemeinen oder wenigstens an solche Praktiken der zeitgenössischen Kunst, die darauf insistieren, sich durch umfassendere gesellschaftliche Praktiken zu artikulieren. Ich möchte hier unter anderem vorschlagen, wie ein Cultural Studies Projekt über Warhol aussehen könnte und was uns dazu veranlassen könnte, es zu verfolgen. Doch zunächst wird es erforderlich sein, auf den Widerstand gegen Cultural Studies als Herangehensweise an zeitgenössische Kunst einzugehen.

Cultural Studies haben philosophisch nicht viel zu bieten", bemerkte Hal Foster in der Ausgabe des Chronicle of Higher Education vom Juli 1996. „Sie schmuggeln eine vage anthropologische Vorstellung von Kultur und eine vage psychologische Vorstellung von Bildern ein.“ Sie sind außerdem ein „falscher Populismus“ [6], eine Anschuldigung, der sich Martin Jay anschließt, der eine „pseudopopulistische Nivellierung aller kulturellen Werte" beklagt. Thomas Crow spricht von einem „fehlgeleiteten populistischen Impuls" und greift Hal Fosters Eindruck auf, daß Cultural Studies mit ihren analytischen Modellen zu ungenau umgingen. „Eine Geschichte der Kunst einer Geschichte der Bilder preiszugeben“, schreibt Crow mit Bezug auf die Einleitung von Norman Bryson, Michael Ann Holly und Keith Moxey zu deren Buch „Visual Culture" (1994), „wird einen Verlust an methodischen Fachkenntnissen [deskilling] bedeuten, die für die Interpretation erforderlich sind, ein unvermeidliches Verkennen und falsches Darstellen eines Gebiets profunden menschlichen Strebens". Die Statements von Jay und Crow stammen aus ihren Antworten auf einen Fragebogen zu „Visual Culture“, der das Kernstück einer Sonderausgabe von October zu diesem Thema bildete. [7]

Rosalind Krauss, die ebenso wie Foster zu den Herausgebern von October gehört, äußert sich direkter über den Verlust disziplinärer Fähigkeiten, den Visual Studies mit sich bringen. In einem ArtNews -Artikel, der im Titel fragt: „What Are They Doing to Art History?“, wird Krauss zitiert: Studenten im Graduiertenprogrammen der Kunstgeschichte wissen nicht, wie man ein Kunstwerk liest. Statt dessen bekommen sie Visual Studies – eine Menge paranoider Szenarien über das, was im Patriarchat oder Imperialismus geschieht.“ [8] Obwohl Krauss' Statement sich nur schwer von jenen Angriffen rechter akademischer Kritiker unterscheiden läßt, die sich gegen eine große Zahl von Sünden richten, welche im Namen von Identitätspolitik, politischer Korrektheit und Multikulturalismus begangen wurden, werde ich mich hier nicht auf diese Kritiker beziehen. Was mich anbelangt, haben Hilton Kramer, William Bennett, Dinesh D’Souza, Lynn Cheney und ihresgleichen vollkommen recht mit ihrer Diagnose, daß Cultural Studies politisch motiviert sind. Selbst wenn diese Kritiker die Positionen von Cultural Studies mißverstehen, verzerren und karikieren, erweisen sie ihnen dennoch die Ehre, sie als eine ganz bewußte Bedrohung des Business-as-usual der Privilegien, Ausschließungen und Ungerechtigkeiten ernst zu nehmen. Was mich hier stattdessen interessiert, ist der Angriff auf Cultural Studies durch Kritiker, die eine Zugehörigkeit zur Linken beanspruchen.

Bevor ich fortfahre, möchte ich versuchen, etwas Klarheit in ein Wirrwarr von Begriffen zu bringen. „Cultural Studies", „Visual Culture" und „Visual Studies“ werden in aktuellen Diskussionen oft austauschbar verwendet, obwohl gelegentlich Unterscheidungen getroffen werden, etwa wenn Rosalind Krauss in „Welcome to the Cultural Revolution", ihrem Aufsatz für den October -Band, schreibt: „Visual Studies müssen sich kaum anstrengen, um das Modell ihres (Cultural-Studies-)Modells auf sich zu übertragen” [9] (das primäre Modell ist in diesem Fall die Psychoanalyse). Visual Studies werden also im Verhältnis zu Cultural Studies als sekundär betrachtet. In seinem October -Essay „The Archive Without Museums" bemerkt auch Foster diese sekundäre Beziehung, jedoch in bezug auf ein anderes Modell: „Die unmittelbare Quelle des ethnografischen Modells von Visual Culture bleiben Cultural Studies.“ [10] Foster bevorzugt „Visual Culture“ anstelle von „Visual Studies“, da er die Transformation von Kunstgeschichte zu Visual Culture untersuchen will – um, wie er es formuliert, „der Verschiebung von art zu visual und von history zu culture " nachzugehen (A, 104).

Der Klarheit halber könnte man sagen, daß Visual Culture der Untersuchungsgegenstand von Visual Studies sei, die wiederum ein Teilgebiet von Cultural Studies bilden. Aus Gründen, die noch deutlich werden, möchte ich diese Begriffe nicht weiter definieren. Ich möchte hier nur sagen, daß ich keinen Gewinn darin sehe, wenn man Cultural Studies dadurch einschränkt, daß man ihre Gegenstände als visuelle spezifiziert. Obwohl es gegenwärtig innerhalb des Feldes der Kunstgeschichte ein zunehmendes Interesse an Visual Studies gibt, läuft diese Begrenzung des Zuständigkeitsbereichs von

Cultural Studies auf eine einzige Kategorie von Objekten von vornherein Gefahr, die Untersuchung stillzulegen. Doch diese Einengung ist nützlich und sogar notwendig für die Argumente, die einige Kritiker den Visual Studies entgegenhalten möchten – zum Beispiel Thomas Crows Behauptung, daß Visual Studies uns zu einer modernistischen Fetischisierung des Sehens zurückführten. [11] Die Notwendigkeit des Wortes visual , das diesem Untersuchungsgebiet hinzugefügt wird, liegt für Foster und Krauss jedoch nicht in seiner konservativen Assoziation mit den Vorrechten des High Modernism, sondern in seiner radikalen Assoziation mit dem fortgeschrittensten Stadium der kapitalistischen Konsumgesellschaft. In der Sonderausgabe von October wird diese Assoziation in der ersten von vier Fragen formuliert, die den Befragten vorgelegt werden: „Es wurde vorgeschlagen, daß die Voraussetzung von Visual Studies als interdisziplinärer Rubrik eine neugebildete Konzeption des Visuellen als entkörperlichtes Bild sei, das in den virtuellen Räumen des Zeichentausches und der phantasmatischen Projektion neu geschaffen wird. Wenn dieses neue Paradigma des Bildes ursprünglich am Schnittpunkt von psychoanalytischen und Mediendiskursen entwickelt wurde, so hat es inzwischen eine Rolle angenommen, die unabhängig von spezifischen Medien ist. Die Folgerung hiervon lautet, daß Visual Studies auf ihre eigene bescheidene akademische Art und Weise dazu beitragen, Subjekte für das nächste Stadium des globalisierten Kapitals zu schaffen.“ [12]

Wenn wir Krauss' und Fosters Essays lesen, stellen wir fest, daß diese Frage – oder vielmehr dieses Statement – ein Abstract der von ihnen vertretenen Argumentation darstellt. Diese lautet etwa wie folgt: Das nächste Stadium des globalen Kapitalismus ist durch eine noch größere, durch die Revolution der Kybernetik bewirkte Entfremdung der Erfahrung charakterisiert, in der alles entmaterialisiert und digitalisiert werden muß, um leicht konsumierbar zu sein. Visual Studies tragen „auf ihre eigene bescheidene akademische Art und Weise“ dazu bei, Subjekte auf diese Revolution vorzubereiten, indem sie sie an diese entkörperlichten Bilder gewöhnen; das heißt, an Bilder, die als bloße Information bis zur Gleichwertigkeit nivelliert und von ihren Geschichten, gesellschaftlichen Kontexten und Produktionsweisen abgekoppelt werden. Um diese Aufgabe durchzuführen, greifen Visual Studies auf die psychoanalytische Theorie zurück, die in dieser Darstellung wenig mehr als ein Mittel ist, um ein Subjekt durch dessen Identifikation mit kulturellen Bildern zu konstituieren und es so darauf vorzubereiten, diese zu konsumieren, wie es das jüngste Stadium des globalen Kapitalismus verlangt. Krauss formuliert dies deutlich: „Diese erweiterte Vorstellung von Konsumption ist logisch konsistent mit der Identifikationsstruktur, in der die Ergreifung eines Subjekts durch ein machtvoll unwiderstehliches Bild – illusionär, phantasmatisch, onirisch, halluzinatorisch – das Subjekt als Reproduktion einer visuellen Konstellation erzeugt, die er oder sie unweigerlich rezipieren und verinnerlichen muß." [13] Und Foster stimmt zu: „Vor allem Visual Culture, die sich aus den Film- und Medienwissenschaften entwickelt hat, behandelt das Bild oft als eine Projektion – im psychologischen Register des Imaginären, im technologischen Register des Simulakralen oder in beiden zugleich, das heißt als ein doppelt immaterielles Phantasma" (A, 106). Und dieses „Verfeinern optischer Effekte und (...) Fetischisieren visueller Signifikanten ist dem kapitalistischen Spektakel nicht fremd" (A, 107).

Auf den ersten Blick ist diese Argumentation, wie Tom Conley als Antwort auf den October -Fragebogen schrieb, „lächerlich“. Sie wirft so viele Probleme auf, daß man kaum weiß, wo man mit ihrer Widerlegung beginnen soll. Ein Problem liegt darin, daß in den Essays von Krauss und Foster, ebenso wie in zahlreichen Antworten auf den Fragebogen, nur wenige Arbeiten aus dem Bereich der Visual und Cultural Studies zitiert werden. Was wir statt dessen vorfinden, ist eben eine Projektion, ein „illusionäres, phantasmatisches, onirisches, halluzinatorisches“ Bild von Cultural Studies. Und in diesem imaginären Feindbild findet eine gesellschaftliche und historische Dekontextualisierung von Visual Culture statt, die das genaue Gegenteil dessen ist, was zahlreiche Arbeiten auf dem Gebiet von Cultural Studies anstreben.

Ein naheliegender Ansatzpunkt hierfür sind die Behauptungen zur Funktion der psychoanalytischen Theorie für Visual und Cultural Studies. In wessen Untersuchungen suggeriert eine Darstellung des ldentifikationsprozesses, daß er dazu diene – um mit Krauss zu sprechen –, das Subjekt „als Reproduktion einer visuellen Konstellation zu erzeugen, die er oder sie unweigerlich rezipieren und verinnerlichen muß"? Obwohl Krauss behauptet, daß Arbeiten auf dem Gebiet von Visual Studies bei solchen Darstellungen auf Lacans Theorie des Spiegelstadiums angewiesen seien, erklärt Lacans Theorie hingegen, daß diese imaginäre Identifikation das Subjekt spaltet, nämlich durch seine Entfremdung von der Imago, die ihm von außen entgegentritt, und sein Scheitern, dieser zu entsprechen. Die jüngsten Arbeiten auf dem Gebiet von Cultural Studies zum Thema ldentifikation, wie etwa Diana Fuss' „ldentification Papers", weisen auf das Gegenteil von Krauss' These hin. In der Einleitung ihres Buches schreibt Fuss: „ldentifikationen kommen nie ganz zum Abschluß: Identifikationen sind unvermeidlich gescheiterte Identifikationen.“ [14]

Ich möchte hier nicht behaupten, daß Arbeiten auf dem Gebiet der Visual und Cultural Studies niemals Zuflucht nehmen würden zu etwas so Antipsychoanalytischem wie einer soziologischen Darstellung von Identifikation als bloßer Verinnerlichung. Es ist vielmehr so, daß Fragen nach Identifikation und Subjektivität nicht auf diesem Untersuchungsgebiet entschieden worden sind. Sie sind im Gegenteil ein Gegenstand anhaltender und produktiver Debatten. Krauss erkennt genau diese Unentscheidbarkeit von Cultural Studies an, wenn sie Meaghan Morris' klassischen Essay „Banality in Cultural Studies" zustimmend zitiert. Doch zugleich leugnet sie diese Einsicht, wenn sie die Arbeiten, die Morris kritisiert – und nicht Morris' Kritik selbst – als repräsentativ für Cultural Studies ansieht. Schließlich identifiziert Morris ihre Praxis mit Cultural Studies, und der zehn Jahre alte „Banality“-Essay hatte einen weitreichenden Einfluß auf Cultural Studies.

Krauss bezieht sich auf Morris, um die Verschiebung der Cultural Studies von einer Analyse der Produktion zu einer Analyse der Konsumption zu diskutieren, in welcher Konsumption „weit mehr als eine nur ökonomische Aktivität" ist. „Sie hat ebenso mit Träumen und Trost, Kommunikation und Konfrontation, Bild und Identität zu tun." [15] 'Krauss' Übernahme dieser Sätze, die Morris aus Mica Navas „Consumerism and Its Contradictions" zitiert, erfaßt nur wenig von Morris' komplexer Antwort auf sie. Die vollständige Passage in Morris' Text, aus der Krauss zitiert, lautet wie folgt: „Zu [Mica Navas] produktiven Thesen – und sie waren produktiv – gehört folgende: Konsumenten sind keine ,Kulturbanausen’, sondern aktive, kritische Nutzer der Massenkultur; Konsumpraktiken lassen sich nicht von der Produktion ableiten oder auf deren Spiegelung reduzieren; die Praxis von Konsumenten ist, weit mehr als eine nur ökonomische Aktivität; sie hat ebenso mit Träumen und Trost, Kommunikation und Konfrontation, Bild und Identität zu tun. Ebenso wie Sexualität besteht sie aus einer Vielzahl fragmentierter und widersprüchlicher Diskurse'. Ich werde diese Thesen an dieser Stelle nicht anfechten. Vorläufig werde ich sie insgesamt so stehen lassen. Mich interessiert erstens die bloße Vervielfachung neuer Darstellungen, und zweitens, daß in einigen von ihnen eine restriktive Definition des idealen wissenden Subjekts der Cultural Studies auftaucht.“ [16]

Morris kommt dann zu besonderen Fällen dieser „restriktiven Definition des idealen wissenden Subjekts“ in den Arbeiten von John Fiske und Iain Chambers, deren ethnografische und populistische Annahmen sie einer scharfen Kritik unterzieht. Ihre Analyse opponiert keineswegs gegen die Ziele dieser Arbeit, die laut Morris darin bestehen, „kulturelle Demokratie zu verstehen und zu fördern“. Sie richtet sich vielmehr gegen deren nicht-selbst-reflexive ethnografische Methoden, gegen ihr Versäumnis, „der eigenen Investition des Analytikers – einer gewissen Erkenntnis des Doppelspiels der Übertragung“ Rechnung zu tragen.“ [17] Ein Ergebnis dieses Versäumnisses des Analytikers der Populärkultur ist eine Identifikation mit „den Leuten", so dass „die Leute“, abgesehen von dem textuell überantworteten, allegorischen Emblem der Aktivität des Kritikers selbst, keine klar umrissenen Merkmale haben. Ihr Ethnos kann als anders konstruiert werden, aber er wird als Maske des Ethnografen benutzt. [18]

Ich konzentriere mich auf Morris' zu Recht berühmten Aufsatz nicht nur, um ihn vor einer reduktiven und verfehlten Aneignung zu bewahren, sondern auch, um seine komplexe Argumentation derjenigen Hal Fosters gegenüberzustellen, der das „anthropologische Modell“ von Visual Culture und das, was er als die ethnographische Tendenz der zeitgenössischen Kunst bezeichnet, kritisiert. Fosters Kritik des anthropologischen Modells liegt auf der gleichen Linie wie Krauss' Angriff auf die psychoanalytische Theorie des Bildes, denn beide richten ihr Augenmerk auf die Frage der Alterität sowie die Art und Weise, wie Künstler und Kritiker sich dem „Anderen“ annähern. Foster erklärt ausdrücklich: „Die Anthropologie wird als die Wissenschaft der Alterität gepriesen. In dieser Hinsicht ist sie, gemeinsam mit der Psychoanalyse, die Lingua franca sowohl der künstlerischen Praxis als auch des kritischen Diskurses.“ [19] Fosters Auffassungen über die Intellektuellen der Cultural Studies als pseudo-populistische Anthropologen und den Künstler als Ethnografen gingen, abgesehen von seinem Beitrag in der October -Ausgabe zu Visual Culture, aus einer Reihe von Artikeln hervor. Ihre komplexeste und fundierteste Darstellung findet sich in seinem Buch „The Return of the Real“.

Fosters Buch liefert die bis heute vielleicht beste synoptische Untersuchung bedeutender aktueller (überwiegend amerikanischer) Kunstrichtungen. Sein Ziel ist es, dieser Kunst eine Genealogie innerhalb der Avantgarde – sowohl innerhalb der historischen Avantgarde als auch der Neoavantgarde der Nachkriegszeit – zu verschaffen. Indem er die Bedeutung der Nachträglichkeit (im Orig. deutsch. A. d. Ü.) postuliert, argumentiert Foster überzeugend gegen Peter Bürgers Sicht der Avantgarde als gescheitert und der Neoavantgarde als restaurativ. Er verfolgt diese „Nachträglichkeit" der historischen Avantgarde von Minimalismus, Pop Art und der textuellen Wende der Konzeptkunst bis zur „Rückkehr des Realen“ („The Return of the Real") und zum „Künstler als Ethnografen“ („The Artist as Ethnographer"), den beiden Kapiteln des Buches, die am ausführlichsten die zeitgenössische Kunst behandeln. Ich kann hier nicht allen Argumenten Fosters gerecht werden, aber ich möchte einige Fragen zu verschiedenen seiner Warnungen vor den Herangehensweisen an das „Andere“ aufwerfen.

In „The Return of the Real" zeichnet Foster zunächst eine Genealogie in einigen Arbeiten von Warhol und im Superrealismus nach. Nach einem Exkurs über Cindy Sherman beschäftigt er sich mit jener Kunst, die in letzter Zeit als „abject art" bezeichnet worden ist und in der, so seine Behauptung, das Reale als Trauma zurückkehrt. Seine Beispiele umfassen unter anderem Robert Gober, Kiki Smith, Mike Kelley, Paul McCarthy, Nayland Blake und Zoe Leonard. Foster warnt bei diesen Werken vor zwei Gefahren. Beide stehen für das, was er als „Abjektionsneid“ bezeichnet. Die erste Gefahr besteht darin, „sich mit dem Abjekten zu identifizieren, sich ihm irgendwie anzunähern“, und die zweite, „den Zustand der Abjektion zu repräsentieren, um sie in Gang zu setzen – um die Abjektion im Ablauf zu fassen zu bekommen, um sie reflexiv oder gar selbst abstoßend zu machen. Doch diese Mimesis mag auch eine gegebene Abjektion erneut bestätigen.“ (R, 157)

Diese Gefahren entsprechen Fosters Argumentation zufolge denen der ethnografischen Kunst, in der gerade die „Reflexivität (...), die zum Schutz vor einer Überidentifikation mit dem Anderen (durch Engagement, self-othering etc.) nötig war, (...) diese Andersartigkeit kompromittieren kann“ (R, 203). Fosters Beispiele hierzu schließen René Green, Mary Kelly, Lothar Baumgarten, Fred Wilson, Jimmie Durham und Edgar Heap of Birds ein. In diesem Fall (der ethnografischen Kunst) gesteht Foster dem Künstler eine lebensfähigere Position zu: Er bezeichnet sie als „parallaktische Position“, in der die Arbeit „versucht, den Rahmenden zu rahmen, ebenso wie er oder sie das Andere rahmt“ (R, 203). Doch auch dies birgt Risiken, da „die Reflexivität zu einem Hermetismus oder sogar Narzißmus führen kann, in dem das Andere verborgen und das Selbst ausgedrückt wird" (R, 203). Für Kunst und Theorien, welche die Frage der Differenz aufgreifen, liegt die Gefahr schließlich in der Unterstellung, daß der betreffende Künstler, „wenn er nicht als gesellschaftlich und/oder kulturell anders wahrgenommen wird, nur eingeschränkten Zugang zu transformierender Alterität habe, und wenn er als anders wahrgenommen wird, automatisch Zugang dazu habe“ (R, 173).

Und dies führt zu einer „Reduktion unseres politischen Imaginären auf zwei Lager: das Lager derer, die verwerfen [abjectors], und das der Verworfenen [abjected], und es führt zu der Annahme, man müsse zum phobischen Objekt solcher Subjekte werden, um nicht als Sexist und Rassist zu gelten" (R, 166). Foster selbst liefert die Methode, durch die diese Opposition überwunden werden kann: seine Idee der Parallaxe, durch die der Rahmende gerahmt wird und in der das Subjekt des Diskurses seiner eigenen Positioniertheit und Voreingenommenheit, seinen Identifikationen, Interessen und Einsätzen Rechnung trägt. Doch Foster schlägt diesen Weg nicht ein, vielleicht weil diese Idee kaum seine eigene, sondern vielmehr zentral für Arbeiten auf dem Gebiet der Cultural Studies ist – man denke etwa an Morris' Aufruf zu „einer gewissen Erkenntnis des Doppelspiels der Übertragung". Fosters Forderung, daß die Parallaxe zu der Art und Weise beitragen solle, wie wir die Frage der „kritischen Distanz" neu überdenken, erstreckt sich nicht auf seinen eigenen Diskurs, der ihm nur sein Modell der Nachträglichkeit beläßt. Dabei bemüht Foster sich um ein Gleichgewicht zwischen dem „disziplinären Kriterium der Qualität , die im Verhältnis zu den künstlerischen Standards der Vergangenheit beurteilt wird“, und dem „avantgardistischen Kriterium des Interesses, das durch ein Erproben kultureller Grenzen in der Gegenwart provoziert wird“(R, xi). So lautet die Definition des genealogischen Projekts von Fosters Buch.

Eine kritische Distanz, die lediglich der Nachträglichkeit avantgardistischer Praktiken in der Gegenwart Rechnung zu tragen versucht, bietet allerdings nur wenig für eine Kritik des intellektuellen Avantgardismus, in dem der Kritiker als universelles Subjekt auch weiterhin nicht spezifiziert wird, außerhalb und über den Auseinandersetzungen steht, gebieterisch entscheidet und auf alle Gefahren des Weges hinweist. In ihrer Einleitung der October -Ausgabe zu Visual Culture schreiben die Herausgeber: „Teile des Faches ernennen sich selbst zur Avantgarde, allerdings einer, die innerhalb der Akademie angesiedelt ist.“ [20] Krauss macht in ihrem Essay deutlich, wer mit diesen Gruppen gemeint ist: „Cultural Studies haben sich immer selbst als revolutionär bezeichnet, eine Avantgarde, die innerhalb der Universität operiert.“ [21]

Dies scheint mir die Ansprüche, die im Namen von Cultural Studies erhoben werden, ernstlich zu verfälschen. Eine der zentralen Grundannahmen von Cultural Studies war die Anfechtung der avantgardistischen Rolle des/der Intellektuellen im Verhältnis zur Kultur und den kulturellen Gruppen, die er oder sie untersucht. Doch meine Verteidigung der Cultural Studies gegen ihre Kritiker kann nicht durch ein bestimmtes definitorisches Statement über dieses Feld erfolgen. Ich möchte vielmehr sagen, daß Cultural Studies mir deshalb wichtig sind, weil sie sich als politisch definieren, insbesondere in ihrer Anerkennung dessen, daß das Politische selbst der Raum der Anfechtung ist. Es ist überflüssig zu betonen, daß das der Übernahme einer bestimmten Politik von vornherein entgegensteht.

Dies wird vielleicht am deutlichsten, wenn man bedenkt, daß Cultural Studies selbst obsessiv selbstreflexiv, das heißt besessen von ihrer eigenen Genealogie sind. In „Cultural Studies and Its Theoretical Legacies" macht Stuart Hall, der eine Reihe solcher Genealogien veröffentlicht hat, folgendes Statement über Cultural Studies: „Sie können nicht einfach irgend etwas sein, das sich dazu entschließt, unter einer bestimmten Flagge zu marschieren. (...) Es steht etwas auf dem Spiel bei Cultural Studies.“ [22] Man kann darüber streiten, was Cultural Studies sind und was dabei auf dem Spiel steht, wie Cary Nelson dies in seinem „Always Already Cultural Studies" [23] ziemlich präskriptiv tut, aber das kann niemanden davon abhalten, anders zu argumentieren. Das bedeutet, daß Cultural Studies genealogisch in dem Sinne sind, in dem Foucault sich von Nietzsche ableitet. Cultural Studies sind die Geschichte ihrer eigenen umstrittenen Selbstdefinitionen, die unentschieden bleiben. Interessanterweise beginnt Stuart Hall seinen Aufsatz über das theoretische Erbe von Cultural Studies mit folgendem Statement: „Man ist gewöhnlich der Auffassung, daß die Autobiografie die Autorität der Authentizität an sich reiße. Doch um nicht autorativ zu sein, muss ich autobiografisch sprechen.“ [24] Damit meint Hall, daß seine Genealogie von Cultural Studies notwendigerweise eine situierte, interessenorientierte und parteiliche sein wird.

Wenn, wie Foster behauptet, „die Verschiebung von Kunstgeschichte zu Visual Culture durch eine Verschiebung der Kohärenzprinzipien gekennzeichnet ist – von einer Stilgeschichte oder Formanalyse zu einer Genealogie des Subjekts (A, 103), dann liegt die eigentliche Bedeutung dieser Bewegung darin, daß dieses Subjekt – das Subjekt, das durch die Repräsentation konstruiert wird, das sehende Subjekt, das breite Publikum, der Fan, in der Tat der Andere – nicht von einer Position außerhalb dieser Genealogie theoretisiert werden kann. Das Subjekt des Diskurses kann ebensowenig wie dessen Objekte von Fragen der Geschlechtlichkeit und des Relationismus (von Selbst und Anderem) ausgenommen werden, welche eine Theorie der Subjektivität selbst aufwirft. Dies setzt nicht von vornherein die Annahme einer kohärenten Position des Subjektes voraus – und kann es auch nicht. Es bedeutet vielmehr, die Kontingenz und Instabilität der eigenen Position zu erkennen, den notwendigerweise situierten Platz von dem aus man spricht, sowie die Fragmentierung und Parteilichkeit der eigenen Sicht. Und es bedeutet auch zu erkennen, wie die eigene Position konstituiert ist und durch welche Ausschlüsse sie abgesichert wird. Denn eine genealogische Kritik erfordert in der Tat jene Parallaxe, die Foster von der „ethnografischen Kunst“ verlangt und die das Subjekt ebenso befragt, wie dieses das Objekt befragt.

Im einführenden Abschnitt des Titelessays von „The Return of the Real" versucht Foster, zwei anscheinend gegensätzliche Lesarten von Andy Warhols Werk miteinander zu vereinbaren, die er „simulakral" und „referentiell“ nennt. Seinen „dritten Weg" bezeichnet er als traumatischen Realismus, der von Warhol durch Wiederholung erzeugt werde; eine „Vervielfachung, die zu einem Paradox nicht nur der Bilder führt, die zugleich emotional und emotionslos sind, sondern auch der Betrachter, die weder integriert (...) noch aufgelöst werden" (R, 136). Ich finde Fosters Analyse interessant und generell überzeugend, doch beim Lesen fiel mir eine Aussage auf, die Foster in seiner Charakterisierung der referentiellen Sichtweise auf Warhol macht:

„Die referentielle Sichtweise des Warholschen Pop wird von Kritikern und Historikern vertreten, die sein Werk mit verschiedenen Themen verbinden: den Welten von Mode, Ruhm, schwuler Kultur, der Warhol Factory usw. Ihre intelligenteste Version wird von Thomas Crow vorgestellt, der (...) die simulakrale Interpretation von Warhol in Zweifel zieht, derzufolge die Bilder kritiklos sind und der Künstler teilnahmslos ist. Unter der glamourösen Oberfläche der Warenfetische und Medienstars findet Crow, die Realität von Leiden und Tod’. Die Tragödien von Marilyn, Liz und Jackie, so heißt es, lösten einen, offenen Ausdruck von Gefühlen’ aus. Hier findet Crow nicht nur ein referentielles Objekt für Warhol, sondern ein mitfühlendes Subjekt in Warhol, und hier lokalisiert er das kritische Potential von Warhol“ (R, 129- 130).

Das Zitieren von Crows Version des referentiellen Arguments zu Warhol ermöglicht Fosters weitere Diskussion des traumatischen Realismus, da Foster und Crow sich auf die gleiche Gruppe von Warhols Gemälden konzentrieren, die „Death in America“-Bilder. Ist es also dieser gemeinsame Fokus, der Crows Version des referentiellen Warhol zur „intelligentesten“ macht? Wenn nicht , was macht Crows dann zur „intelligentesten“? Foster sagt es nicht. Was er sagt, ist, daß Crow eine Absicht verfolge und er, Foster, diese nicht teile.

„Crow drängt Warhol über eine humanitäre Haltung hinaus zu einem politischen Engagement. ,Er fühlte sich von den offenen Wunden im politischen Leben Amerikas angezogen’, schreibt Crow in einer Interpretation der Bilder von elektrischen Stühlen als Agit-Prop gegen die Todesstrafe und der Bilder von Rassenunruhen als Zeugnis für Bürgerrechte. ,Weit entfernt von einem bloßen Spiel des von seinem Referenten befreiten Signifikanten' steht Warhol in der populären amerikanischen Tradition, ,die Wahrheit zu sagen’. (...) Diese Lesart eines mitfühlenden oder gar engagierten Warhol“, behauptet Foster, „ist eine Projektion.“ (R, 130) [25]

Wenn also diese „intelligenteste Version" des referentiellen Warhol eine „Projektion“ ist – die gleiche Bezeichnung, die Foster für Visual Culture verwendet –, was würde Foster zu anderen Versionen sagen, die sich zum Beispiel dafür interessieren, Warhols Werk mit schwuler Kultur in Verbindung zu bringen? Eine solche Version von Warhol – eine Version, die keinerlei Anstrengungen unternimmt, das Begehren zu verbergen, das alle Interpretationen antreibt – findet man in einer Vielzahl von Lesarten, die das Buch „Pop Out: Queer Warhol“ liefert. [26]

Aufschlußreicher ist in diesem Zusammenhang vielleicht ein Artikel, der vor der Veröffentlichung von „Pop Out" erschien, Richard Meyers „Warhol’s Clones" – aufschlussreicher deshalb, weil Meyers Essay ebenso wie der von Foster versucht, die simulakrale und die referentielle Auffassung von Warhol miteinander zu vereinbaren, indem er die Wirkung von Warhols Verwendung von Wiederholungen untersucht, wenn auch zu einem ganz anderen Zweck. Während Foster sich für die Funktion der Wiederholung interessiert, das als traumatisch verstandene Reale zu projizieren, behauptet Meyer, daß die Wiederholung dazu diene, den Sex-Appeal des Gleichen – oder das, was Leo Bersani in einem anderen Zusammenhang „the homo ness of homosexuality“ nennt – zu beschwören. Dennoch hängen die Argumentationen von Foster und Meyer beide vom Eindringen der Differenz in die Wiederholung ab. So bezieht sich Foster zum Beispiel auf „Sprünge [pops], wie das Verschieben eines Registers oder das Überziehen mit Farbe“ (R, 134), während Meyer über ein „Modell der Verdoppelung“ schreibt, „das Differenz umfassen kann. Diese kann durch Eigenarten beim Siebdruckverfahren, durch Farbvarianten oder durch die Unvorhersehbarkeit des Formats einer Komposition erzeugt werden“ [27]. Mit Bezug auf die Art und Weise, in der Warhols „pops“ in den „Disaster“-Bildern sowohl Distanz als auch Nähe erzeugen, bemerkt Foster beiläufig: „Gelegentlich hat auch die Kolorierung der Bilder diesen seltsamen Doppeleffekt“ (R, 136). Hinsichtlich einer anderen Werkgruppe schreibt Meyer: „Warhol trägt auf [Elvis] Presleys ansonsten maskulines Outfit grelle Farben auf, so daß sein Cowboyhemd zu einer scharlachroten Bluse wird, seine Jeans zu lavendelfarbenen Hotpants. Seine Lippen werden in üppigem Pink und sein Gesicht kreideweiß gemalt. Die durch das Werbefoto beabsichtigte Identifikation von Elvis mit einem Revolverhelden ist in das königliche Register der Drag Queen verschoben worden.“ [28]

Wenn ich die Frage stelle, was Crows Version des referentiellen Warhol zur intelligentesten für Foster macht, interessiert mich weniger, hierauf eine Antwort zu finden, vielmehr möchte ich darauf hinweisen, daß Fosters summarische Auslassung aller anderen Versionen des referentiellen Warhol ihn davor schützt, von ihnen dasselbe zu behaupten wie von Crows Version, daß sie Projektionen seien. Was würde es bedeuten, wenn man zum Beispiel sagte, daß Richard Meyers Interesse am Sex-Appeal des Gleichen, an der Gleichartigkeit [homoness] der Wiederholung, an der Beziehung zwischen Warhols Technik und dem „Klonen“ schwuler Männer eine Projektion sei? Foster könnte sehr wohl einwenden, daß für ihn beide Auffassungen von Warhol – die simulakrale und die referentielle – Projektionen und keine ganz falsch sei. „Beide Lager schaffen den Warhol, den sie brauchen, oder bekommen den Warhol, den sie verdienen; zweifellos tun wir das alle“, schreibt er (R, 130). In der Tat. Doch wenn dies der Fall ist, wäre es sicher sinnvoll zu erklären, warum wir denken, daß wir den bestimmten, von uns geschaffenen Warhol brauchen oder verdienen. Das würde eine selbstreflexive Kritik ausmachen, die das Doppelspiel der Übertragung erkennt und das Subjekt ebenso befragt, wie dieses das Objekt befragt. Anstatt in einem simplen Relativismus konkurrierender Behauptungen zu enden, könnte Fosters Einsicht statt dessen zu der Erkenntnis führen, daß es bei den Interpretationen um einen bedeutenden politischen Einsatz geht und daß dominierende Interpretationsformen im allgemeinen dazu dienen, die Möglichkeit von Alternativen zu verhindern. Beinahe dreißig Jahre Schweigen über Warhols Sexualität ist „mehr als eine bloße Abwesenheit“, wie die Herausgeber von „Pop Out“ schreiben. Dieses Schweigen „hat eine aktive Rolle bei der Erzeugung der ,gesunden Einstellungen’ zu Warhol gespielt“ [29].

Wenn Foster argumentiert, daß eine Verschiebung von Kunstgeschichte zu Visual Culture einen Verlust an Geschichte mit sich bringe, so scheint er in Wirklichkeit einen Verlust von Kunstgeschichte, von Geschichtlichkeit künstlerischer Formen zu meinen, die aufgrund der Nachträglichkeit von Avantgardepraktiken erst in der Gegenwart verstanden werden. Doch weit davon entfernt, Geschichte aufzugeben, arbeiten Cultural Studies an der Verdrängung dieser verdinglichten Kunstgeschichte durch andere Geschichten; etwa durch Geschichten, die in bezug auf „den Warhol, den wir brauchen, und den Warhol, den wir verdienen“, geschrieben worden sind. Was auf dem Spiel steht, ist nicht Geschichte an sich, die in jedem Fall eine Fiktion ist, sondern: Welche Geschichte, wessen Geschichte, Geschichte zu welchem Zweck?

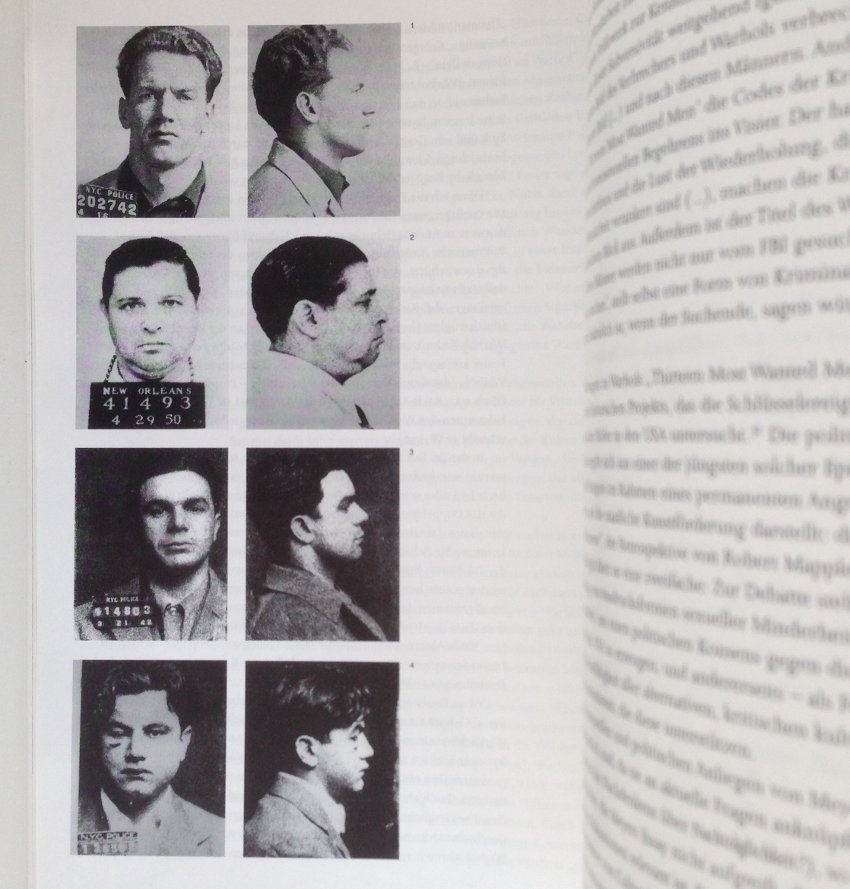

Richard Meyer beginnt „Warhol’s Clones“ mit einer Analyse der Zensur von Warhols Auftragsarbeit für die New Yorker Weltausstellung 1964, der Wandarbeit „Thirteen Most Wanted Men“ für den New York State Pavillon. Er schreibt über diese Siebdrucke von Verbrecherfotos: „Obwohl der subversive Status von Warhols Wandarbeit zur Weltausstellung in der wissenschaftlichen Literatur über Warhols Frühwerk zur Kenntnis genommen wurde, hat man den stärksten Aspekt dieser Subversivität weitgehend ignoriert: den Kurzschluss zwischen dem Bild des Verbrechers und Warhols verbrecherischem Begehren nach diesem Bild (...) und nach diesen Männern. Anders ausgedrückt, nimmt ,Thirteen Most Wanted Men' die Codes der Kriminalität, des Betrachtens und des homosextıellen Begehrens ins Visier. Der hartgesottene Eindruck der Verbrecherfotos und die Lust der Wiederholung, die in der Komposition der Wandarbeit verankert sind (...) machen die Kraft von Warhols homoerotischem Blick aus. Außerdem ist der Titel des Wandbildes (...) zweideutig: Diese Männer werden nicht nur vom FBI gesucht, sondern der Akt, ,Männer zu suchen’, stellt selbst eine Form von Kriminalität dar, wenn der Suchende männlich ist, wenn der Suchende, sagen wir, Warhol selbst ist.“ [30]

Meyers Ausführungen zu Warhols „Thirteen Most Wanted Men” sind Teil eines umfassenderen historischen Projekts, das die Schlüsselereignisse der Zensur homoerotischer Bilder in den USA untersucht. [31] Die politische Dringlichkeit des Projekts ergibt sich aus einer der jüngsten solcher Episoden, die das einschneidende Ereignis im Rahmen eines permanenten Angriffs der politischen Rechten auf die staatliche Kunstförderung darstellt: Die Zensur von „The Perfect Moment", der Retrospektive von Robert Mapplethorpes Fotografien. Die Dringlichkeit ist eine zweifache: Zur Debatte stehen einerseits die Verleumdung von Ausdrucksformen sexueller Minderheiten als ein praktisch sicheres Mittel, um einen politischen Konsens gegen die staatliche Kunstförderung in den USA zu erzeugen, und andererseits – als Folge davon – die zukünftige Lebensfähigkeit aller alternativen, kritischen kulturellen Praktiken und der Institutionen, die diese unterstützen.

Auch wenn die kulturellen und politischen Anliegen von Meyers Warhol-Diskussion damit deutlich sind, da sie an aktuelle Fragen anknüpfen (ist nicht auch das eine Art des Nachdenkens über Nachträglichkeit ), so gibt es eine umfassendere Geschichte, die Meyers Essay nicht aufgreift, die aber für andere gegenwärtige Diskussionen relevant ist. Sie könnte veranschaulichen helfen, was die Perspektive von Cultural Studies zu einer Analyse der zeitgenössischen Kunst beitragen kann.

Wenn wir Meyers Behauptung akzeptieren, daß die Zensur von Warhols „Thirteen Most Wanted Men“ wenigstens teilweise durch die verschlüsselte Homoerotik des Wandbildes ausgelöst worden war, können wir diese Zensur in den Kontext eines umfassenderen Vorgehens gegen queeres Leben in New York während der Vorbereitungen zur Weltausstellung stellen. Wie schon vor der Weltausstellung 1939 steigerten die New Yorker Behörden auch 1964 ihre Schikanen gegenüber öffentlichen schwulen Einrichtungen und Aktivitäten. Ein Sonderbeitrag der New York Times vom Dezember 1963, „Growth of Overt Homosexuality in City Provokes Wide Concern“, liefert einen offiziellen historischen Hintergrund und gibt die Atmosphäre wieder: „Das heikelste offene Geheimnis der Stadt – die Präsenz des wohl größten homosexuellen Einwohneranteils der Welt und die zunehmende Offenheit ihres Auftretens – ist zum Gegenstand wachsender Besorgnis geworden. (...) Einige Experten glauben, daß die Zahl der Homosexuellen in der Stadt rapide zunimmt. Andere behaupten, daß angesichts der größeren allgemeinen Toleranz die Homosexuellen zu mehr Offenheit neigen und sich weniger bemühen, ihr abweichendes Verhalten zu verbergen. Sie haben ihre bevorzugten Bekleidungsgeschäfte, die sich auf die richtigen lässigen Hosen, kurzgeschnittenen Mäntel und ausgesuchte Kleidungsstücke spezialisiert haben, die bei vielen, aber keineswegs allen männlichen Homosexuellen beliebt sind. Es gibt einen homosexuellen Jargon, der früher nur für Eingeweihte verständlich war, heute jedoch Teil des New Yorker Slangs ist. (...) Homosexuelle [inverts] sind heute in allen erdenklichen Berufsfeldern zu finden, vom Lastwagenfahrer bis zum Kartenabreißer. Doch sie konzentrieren sich vor allem – oder am auffälligsten – im Bereich der bildenden und darstellenden Künste und in den Industrien, die weibliche Schönheits- und Modebedürfnisse erfüllen." [32]

„Bildende und darstellende Künste und (...) Industrien, die weibliche Schönheits- und Modebedürfnisse erfüllen“ – das klingt ganz nach einer Beschreibung von Warhols Tätigkeiten, nicht wahr? 1964 erlebte weitere berühmte Fälle von Schikane gegen schwule Ausdrucksformen. J. Hoberman und Jonathan Rosenbaum schreiben in ihrem Buch „Midnight Movies": „Inzwischen war New York City eifrig damit beschäftigt, die Stadt für die bevorstehende Weltausstellung 1964 zu säubern. Am 17. Februar 1964 wurden das Gramercy Arts und das Pocket Theatre, die seit Dezember Avantgardefilme gezeigt hatten, von der Polizei geschlossen. [Jonas] Mekas zog mit seinem ,Film-Makers Showcase’ in das Bowery Theater am St. Mark’s Place im East Village. Dann brach die Hölle los. Am Montag, den 3. März unterbrachen zwei Kriminalbeamte aus der Behörde des Staatsanwalts eine Vorführung von [Jack Smiths] ,Flaming Creatures’ (...) und beschlagnahmten den Film, einige von Jack Smiths ,Normal Love’-Schnellkopien sowie Warhols ,Normal Love-newsreel’ [Die Bezeichnung „newsreel" wurde von Warhol in ,POPism“ verwendet: vgl. Anm. 35. A.d.Ü.] – zusammen mit dem Projektor und der Leinwand. Der Filmvorführer Ken Jacobs und zwei andere wurden verhaftet. Zehn Tage später wurde Mekas erneut verhaftet; diesmal, weil er Jean Genets Kurzfilm ,Un Chant d'Amour’ aus dem Jahr 1950 als Benefizveranstaltung für den ,Flaming Creatures’ Defense Fund gezeigt hatte. In Los Angeles wurde am gleichen Tag Mike Getz für schuldig erklärt, am 7. März im Cinema Theater ,einen obszönen Film’, [Kenneth Angers] ,Scorpio Rising' vorgeführt zu haben (...). Im Frühjahr 1964 ging der Underground beinahe unter.“ [33]

Richard Meyer konnte zwingendere Beweise für den homoerotischen Inhalt von „Thirteen Most Wanted Men“ liefern, indem er auf die Beziehung zwischen dem Wandbild und dem Film „The Thirteen Most Beautiful Boys“ hinwies, den Warhol ein Jahr später machte. Damit zeigte er einen wichtigen Zusammenhang zwischen Warhols Bildern und seinem offensichtlich queeren Kino auf, der in vielen Darstellungen von Warhols Werk fehlt.“ [34] Meyers Vergleich ließe sich durch die Beschäftigung mit dem queeren Milieu, in dem Warhol sein Interesse am Filmemachen entwickelte, vertiefen und verdichten. Im Sommer 1963 begleitete Warhol Jack Smith zur Produktion von Smiths „Normal Love“ nach Connecticut. Dort drehte Warhol seinen „Dokumentarfilm“ „Jack Smith Filming Normal Love, der bei der Razzia im Bowery Theater von der Polizei beschlagnahmt wurde. Er ist, in Warhols Worten, „das zweite, was ich mit einer 16mm-Kamera gefilmt habe“ [35], und datiert aus dem gleichen Jahr wie Warhols erste Stummfilme „Sleep“, „Kiss“ und „Haircut“.

Mein eigenes Interesse an diesem Umfeld queerer Filmproduktionen der frühen sechziger Jahre gilt jedoch nicht nur dem Licht, das es auf Warhols Kunst wirft. Mein Interesse ist vielmehr von einem umfassenderen Projekt der Cultural Studies geprägt. Mein Ansatzpunkt für ein solches Projekt ist ein Essay von Marc Siegel mit dem Titel „Documentary that Dare/ Not Speak Ist Name: Jack Smith’s ,Flaming Creatures’“. Siegel kommentiert die Panik, die „Flaming Creatures“ in der Öffentlichkeit und bei der Justiz auslöste. Diese kulminierte in einer Vorführung, die Senator Strom Thurmond für die Kongreßmitglieder als Teil einer Kampagne gegen Abe Fortas Berufung zum Präsidenten des Obersten Bundesgerichts organisierte. (Fortas hatte dafür gestimmt, einen Gerichtsbeschluß gegen den Film – wegen ,Obszönität’ – zu kippen. Die Reaktion eines Senators auf die Vorführung wurde im Time magazine zitiert: „Dieser Film ist so krank, daß er mich nicht einmal erregt hat.“ [36])

Siegel schreibt: „Die Leute nahmen Underground-Filme nicht nur als schmutzig, sondern auch als Dokumente einer perversen Subkultur wahr. Behauptungen über den dokumentarischen Charakter der Filme irriterten Mekas und andere Kritiker, die den Underground-Film nur aufgrund seiner ästhetischen Innovationen schätzten, und nicht wegen seiner Funktion, bestimmte (sexuelle) Subkulturen zu dokumentieren. Doch durch die Legitimation der Underground-Filme in rein ästhetischen Begriffen wichen diese Kritiker der Überlegung aus, wie ästhetische Innovation integral mit Selbstdarstellung verbunden werden kann. Während ,Flaming Creatures’ zu unrein gewesen sein mag und zuviel in eine filmische Phantasie investiert hatte, um als Cinéma-verité-Dokumentation akzeptabel zu sein, drückte er zugleich eine ,neue Art von Kinowahrheit’ aus, die im Kunstgriff, in der Darstellung eine Möglichkeit sah, eine fabelhaftere, lebenswertere Realität zu schaffen.

In der Tat läßt sich für heutige Schwule, die unsere Geschichten zu rekonstruieren versuchen, der ästhetische Wert eines Films wie ,Flaming Creatures’ nicht ohne weiteres von dessen dokumentarischer Funktion trennen. Dennoch hat ein großer Teil der schwulen Geschichtsschreibung dazu tendiert, die Bedeutung queerer kultureller Ausdrucksformen als eine Art von Dokumentation zu ignorieren, und statt dessen die Organisationen und Institutionen hervorgehoben, die um die Artikulation einer sexuellen Identität herum konstruiert wurden.“ [37]

Durch die Überbrückung des Grabens zwischen einer Geschichte der ästhetischen Innovationen der Avantgarde und einer Geschichte der schwulen ldentitätspolitik versucht Siegel, unseren Blick auf beide zu verändern. Die Bedeutung von „Flaming Creatures“’ Orgie der performativen Pansexualität bestünde, so behauptet er, in ihrem „strategischen Bruch geschlechtlicher [gender] und sexueller Normen“, in ihrem Versuch, die Möglichkeiten eines Erotismus auszudrücken, „der immer außerhalb der Reichweite der Repräsentation liegt.“ Denn Smiths „Bestreben, ebenso wie unseres, ist nicht nur zu dokumentieren, daß wir wirklich so leben und gelebt haben, sondern auch, die queeren Herausforderungen an die Normalisierung erotischen Lebens zu vermehren.“ [38] Solche Herausforderungen kennzeichnen ein breites Spektrum von Ausdrucksformen im New York der sechziger Jahre: von den Filmen Smiths, Warhols, Angers und denen von Gregory Markopoulos, den

Kuchar-Brüdern, Ken Jacobs und Ron Rice bis zu dem – etwas späteren – „Theater of the Ridiculous“ von John Vaccaro und Charles Ludlams „Ridiculous Theatrical Company". Ein bunter Haufen von Künstlern, Schauspielern, Schriftstellern, Drag Queens und weiteren sexuell anders Orientierten arbeitete an gemeinschaftlichen Projekten und fand im allgemeinen wechselseitige lnspiration in einem gemeinsamen gegenkulturellen Milieu. Über ihre ästhetischen Anstrengungen hinaus bewohnten und schufen sie eine Welt, die unzählige Methoden erfand, um den Mächten der Konformität und Unterdrückung mit radikaler Ausgelassenheit, perverser Lust und trotziger Solidarität zu widerstehen – eine wahrhaft queere Welt.“ [39] Eine Geschichte der sexuellen Subkulturen, der es nicht gelingt, den Beitrag dieses Milieus zu berücksichtigen, wird wesentlich ärmer sein und dazu tendieren, das übermäßig vereinfachte, konventionelle Bild von sexuellen Minderheiten aufrechtzuerhalten, wonach sie ein schattenhaftes, isoliertes und abjektes Leben führten, bis der Stonewall-Aufstand von 1969 zu einer Ära größerer Toleranz führte. Ohne die Kenntnis der rebellischen, durchschlagenden Kraft, die sich in den frühen queeren alternativen Kulturen ausdrückte, bleibt uns nur die fade Erzählung einer fortschreitenden Normalisierung; die Erzählung, welche die sexuellen Politiken in den USA heutzutage dominiert – und vergiftet.

In der Retrospektive von Jack Smiths Werk, die vor kurzem im New Yorker P.S. I gezeigt wurde, schlug eine seiner ausgestellten, beiläufig gekritzelten Notizen einen direkten Bogen in die Gegenwart: „Normalität", hieß es dort, „ist die böse Seite der Homosexualität“ [40]. Was Smith damals schrieb (wann immer das war), hätte nie relevanter sein können als heute, da Normalisierung das Schlachtfeld des queeren politischen Kampfes ist. Dies ist ein Grund, warum eine Kunst wie die von Smith – und Warhol – von Belang ist, warum ich daraus die Kunst machen möchte, die ich brauche und die ich verdiene – nicht, weil sie eine historische schwule Identität widerspiegelt oder sich auf diese bezieht und daher jetzt dazu dient, meine eigene zu bestätigen, sondern weil sie die Kohärenz und Stabilität jeglicher sexuellen Identität verachtet und sich ihr widersetzt. Das ist für mich die Bedeutung von queer , und es ist eine Bedeutung, die wir heute in ihrem ganzen historischen Reichtum brauchen, um sowohl der Normalisierung von Sexualität als auch der kunsthistorischen Verdinglichung der Genealogie der Avantgarde entgegenzutreten. Woher sollte sie kommen, wenn nicht von den Cultural Studies?

(Aus dem Amerikanischen von Barbara Hess. Erstpublikation in Social Text 59, Vol. 17, No. 2, Summer 1999, Copyright Duke University Press, 1999.)

Anmerkungen

| [1] | Robert Rosenblum, „Warhol als kunsthistorisches Phänomen“, in: Kynaston McShine (Hg.), Andy Warhol, Retrospektive, Ausstellungskatalog Museum Ludwig, Köln 1990, S. 23-55. |

| [2] | Gary Garrels (Hg.),The Work of Andy Warhol, Seattle 1989; bei der Veranstaltung wurden Vorträge von Charles F. Stuckey, Nan Rosenthal, Benjamin H.D. Buchloh, Rainer Crone und Trevor Fairbrother gehalten. |

| [3] | Vgl. „Discussion“, in: Garrels, a.a.O., S. 124. |

| [4] | Simon Watney, „The Warhol Effect“, ebd., S. 118. |

| [5] | Vgl. Watney, a.a.O., S. 122. |

| [6] | Zit. N. Scott Heller, „Visual Images Replace Text as Focal Point of Many Scholars“, in: Chronicle of Higher Education , 19. Juli 1996, A8. |

| [7] | „Visual Culture Questionnaire“, in: October , Nr. 77, Sommer 1996, S. 25-70. |

| [8] | Zit. Nach Scott Heller, „What Are They Doing to Art History“, in: ArtNews , Nr. 96, Januar 1997, S. 105. |

| [9] | Rosalind Krauss, „Welcome to the Cultural Revolution“, in: October , Nr. 77, Sommer 1996, S. 96. |

| [10] | Hal Foster, „The Archive without Museums“, in: October , Nr. 77, Sommer 1996, S. 104 (im folgenden Text als A zitiert). |

| [11] | Thomas Crow, „Visual Culture Questionnaire“, S. 35. |

| [12] | Ebd., S. 25. |

| [13] | Krauss, a.a.O., S. 90f. |

| [14] | Diana Fuss, Identification Papers, New York 1995, S. 6; Fuss fasst die Erkenntnisse von Judith Butler zusammen. |

| [15] | Krauss, a.a.O., S. 90. |

| [16] | Meaghan Mortis, „Banality in Cultural Studies“, in: JohnStorey (Hg.), What is Cultural Studies? A Reader, London 1996, S. 156f. |

| [17] | Morris, a.a.O., S. 156. |

| [18] | Ebd., S. 158. |

| [19] | Hal Foster, The Return of the Real, Cambridge/MA 1996, S. 182 (im folgenden Text zit. Als R). |

| [20] | Rosalind Krauss und Hal Foster, „Introduction“, in: October , Nr. 77, Sommer 1996, S. 4. |

| [21] | Ebd., S. 96. |

| [22] | Stuart Hall, „Cultural Studies and its Theoretical Legacies", in: Lawrence Grossberg, Gary Nelson und Paula Treichler (Hg.), Cultural Studies, New York 1992, S. 278. |

| [23] | Cary Nelson, „Always Already Cultural Studies: Academic Conferences and a Manifesto“, in: Storey, a.a.O., S. 273-286. |

| [24] | Hall, a.a.O., S. 277. |

| [25] | Vgl. die aktuelle Kritik an Crows Argumentation ebenso wie weitere Beispiele eines „Beharrens auf gewissen theoretischen Konstruktionen gegenüber künstlerischen Phänomenen", die diese Konstruktionen eindeutig falsch darstellen, bei Paul Mattick, „The Andy of Philosophy and the Philosophy of Andy Warhol“, in: Critical Inquiry, Nr. 24, Sommer 1998, S. 965-987. |

| [26] | Jennifer Doyle, Jonathan Flatley und José Esteban Muñoz (Hg.), Pop Out: Queer Warhol, Durham 1996; Foster war vielleicht nicht in der Lage, den wirklichen Wert dieses Buches einzuschätzen, da es im gleichen Jahr erschien wie sein eigenes; „Pop Out“ versammelt die Vorträge einer von der Öffentlichkeit stark beachteten Tagung, „Re-Reading Warhol: The Politics of Pop?“, abgehalten an der Duke University 1993. Es ist besonders interessant, Fosters ausführliche Fassung des Abschnitts über Warhol in „The Return of the Real: Death in America“ (in: Colin McGabe [Hg.], Who is Andy Warhol?, London 1997, S. 117-130) mit Jonathan Flatleys „Warhol Gives Good Face: Publicity and the Politics of Prosopeia“ in „Pop Out“ zu vergleichen. Beide Essays stützen sich auf Michael Warners „ The Mass Public and the Mass Subject“ (in: Bruce Robbins [Hg.]), The Phantom Public Sphere, Minneapolis 1993, S. 234-256), doch während die radikal demokratische Politik von Warners wichtigem Essay neutralisiert, verwendet Flatley dessen queere Möglichkeiten für eine brillante Lesweise von Warhols Werk. |

| [27] | Richard Meyer, „Warhol’s Clones“, in; Monica Dorenkamp und Richard Henke (Hg.), Negotiating Lesbian and Gay Subjects, New York 1995, S. 105f. |

| [28] | Ebd., S. 113. |

| [29] | Doyle, Flatley und Muñoz, a.a.O., S. 2. |

| [30] | Meyer, a.a.O., S. 97f. |

| [31] | Richard Meyer, Outlaw Representation: Censorship and Homosexuality in American Art, 1934-1994. Oxford University Press (in Vorbereitung). |

| [32] | Zit. n. Martin Duberman, About Time: Exploring the Gay Past, New York 1986, S. 203-206. |

| [33] |

|

| [34] | Dies ist einer der Vorteile jener Verschiebung, die Foster als „from art to visual" charakterisiert; Visual Studies zeigen erneut die Grenzen der Medien-Spezifik der modernistischen Kritik auf. |

| [35] | Andy Warhol und Pat Hackett, POPism: The Warhol 60s, New York 1980, S.32; Warhols Film ist seit seiner Beschlagnahmung durch die Polizei nie wieder aufgefunden worden. |

| [36] | Vgl. J. Hoberman, The Big Heat: Making and Unmaking ,Flaming Creatures’“, in: Edward Leffingwell, Carole Kismaric und Marvin Heiferman (Hg.), Flaming Creatures: Jack Smith, His Amazing Life and Times, New York 1997, S. 164f. |

| [37] | Marc Siegel, „Documentary That Dare/Not Speak lts Name: Jack Smiths ,Flaming Creatures’“. In: Between the Sheets, in the Streets: Queer, Lesbian, Gay Documentary, Minneapolis 1997, S. 92. |

| [38] | Ebd., S. 104f. |

| [39] | Michael Moon hat in „A Small Boy and Others: Imitation and Initiation in American Culture from Henry James to Andy Warhol“, Durham 1998, wunderbar über zahlreiche Figuren seiner queeren Welt geschrieben. |

| [40] | Auch enthalten in J. Hoberan und Edward Leffingwell (Hg.), Wait for Me at the Bottom of the Pool: The Writings of Jack Smith, New York 1997, im Abschnitt „Statements, ,Ravings’, and Epigrams“, S. 151. |