MÜNCHEN, SOGAR Tobias Vogt über Marcel Duchamp im Kunstbau des Lenbachhauses, München

Fünfach-Porträt von Marcel Duchamp, New York, 1917

Allein im Kunstbau des Lenbachhauses ist es möglich, dass im Hintergrund von Duchamps Gemälde „Akt eine Treppe herabsteigend, Nr. 2“ (1912) bekleidete Menschen Rolltreppe fahren. Zumindest in dieser Hinsicht gab der Ausstellungsschacht in der U-Bahn-Station Königsplatz also eine einzigartige Kulisse ab für eine Inszenierung, die den Stellenwert von Duchamps Aufenthalt in München 1912 veranschaulichen wollte. Nachdem Thierry de Duve 1984 in seinem Buch „Pikturaler Nominalismus“ diese drei anscheinend mysteriösen Monate als Wendepunkt der jungen Künstlerkarriere analysiert und die folgende Forschung diese Lesart nur vereinzelt weiter vertieft hatte, war eine Ausstellung zum Thema ein Desiderat. Überdies fügte sich die Rückkehr von Duchamp, der zwar museal schwer vermittelbar, aber für die Moderneforschung ein rundum sympathisch-attraktiver Typ ist, zum 100-jährigen Jubiläum seines Münchenaufenthalts bestens in Strategien des Stadtmarketings ein.

Das Aktgemälde, noch in Paris gefertigt und heute Bestandteil der Arensberg Collection in Philadelphia, verwies durch seine Hängung im Kunstbau also auf den – will man die Metapher so weit spannen – intakten Personennahverkehr, der pointieren mochte, was den Postadoleszenten damals umtrieb. Doch nicht nur die technische Innovation von Fahrzeugen in der Metropole, nicht nur die Interaktion bekleideter wie nackter Menschen, sondern auch die Benennung von Kunst bewegte 1912 Duchamps Gedanken: Durch seine Ausbildung zum Druckgrafiker und seine Tätigkeit als Karikaturist mit Bildunterschriften vertraut, malte er links unter den Akt die Majuskeln „NU DESCENDAND UN ESCALIER“. Farblich wie formal parallelisierte er den Maschinenschriftzug mit der Bewegung der Menschmaschine darüber, zumal die 22 Großbuchstabenlineaturen in Ocker sich Letter um Letter ebenso verwandeln wie die kubistisch, futuristisch und chronofotografisch informierten Stationen des Körpers. Die Kombination von Kinetik, Erotik und Humor missfiel den Kubisten von Puteaux, die über die Aufnahme des Bildes in den Salon des Indépendants zu richten hatten. Duchamps Künstlerbrüder konnten schließlich nicht vermitteln, er selbst brach im Juli erstmalig ins Ausland auf und lernte in München, so de Duve, einen weniger hierarchisch strukturierten Kunstbetrieb kennen. Als das Gemälde 1913 zum Skandalon der Armory Show avancierte, machte ein New Yorker Karikaturist aus der/dem „Nude“ laut Titel eine/n „Rude Descending a Staircase (Rush hour at the Subway)“. Im Kunstbau stellte das Gemälde nun seine Ankunft am Ort der Imaginationskraft des Karikaturisten in Aussicht und gab dadurch die neuartige Perspektivierung von Körpern in den Niederungen der U-Bahn-Schächte als einen Motor von Avantgardebewegungen wie dem Futurismus oder Kubismus zu erkennen.

Das Zusammenspiel von Beschriftung und Bild, Beiwerk und Werk, parergon und ergon im zweideutig performativen Akt ist Kennzeichen von Duchamps Grenzerkundungen zwischen Nicht-Kunst und Kunst. In dem luftig von einzelnen Stellwänden strukturierten Schacht des Kunstbaus wurden nun zwar beide Seiten präsentiert, allerdings voneinander getrennt. Sortiert nach dem Kriterium der Autorschaft bildeten sich drei Abteile, die – um im Bild der U-Bahn zu bleiben – die Unterscheidung zweier Klassen von Exponaten nahelegten. So trafen die sechs Werke, die während der stillen Tage 1912 in München entstanden sind, erhaben erleuchtet im Zentrum der Ausstellung aufeinander: Das Ölbild „Le Passage de la vierge à la mariée“ kam aus dem New Yorker MoMA, „Mariée“ ebenfalls aus der Sammlung Arensberg. Daneben hingen die in München gezeichneten Blätter von Duchamp, die sich heute in Paris, Houston und Philadelphia befinden und ebenfalls als Vorbereitung für die Figurationen in „La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (Grand verre)“ gelten. Die Bilder dokumentierten in dieser Vollständigkeit auch das Verhandlungsgeschick des Lenbachhauses, das auf kein einziges Werk im Besitz der eigenen oder einer anderen öffentlichen Münchener Sammlung zurückgreifen und dennoch alles mit Duchamps Aufenthalt in Verbindung Stehende zusammentragen konnte. Es ist aufgrund der kurzen Zeitspanne von drei Monaten wenig erstaunlich, wie homogen sich Duchamps Malen und Zeichnen während seiner Sommerfrische in Bayern heute darstellt. Der direkte Vergleich mit dem benachbart hängenden, hinabsteigenden Akt zeigte jedoch, inwiefern Duchamp sich in seinen eher statischen, altmeisterlich ausgeführten und somit vermeintlich naturgetreuen Apparaturen in Erd- und Fleischtönen von den Pariser Einflüssen löste. Wie der thesenreiche und fundierte Ausstellungskatalog nahelegt, mochte auch Duchamps Rezeption alter Kunst, vor allem der Cranachs in der Münchener Pinakothek, dazu beigetragen haben.

Im selben Ausstellungsabteil befanden sich auch die Geschenke für den „Kuhmaler“ (Duchamp) Max Bergmann, mit dem Duchamp 1910 wilde Nächte in Paris verbracht hatte und der seine erste Anlaufstelle nahe München war: die Bleistiftzeichnung eines sich umarmenden Paares sowie der „Bilboquet“, ein Geschicklichkeitsspiel aus Holz, das beherrscht, wer den Stab in das Loch in der Kugel stecken kann, und das durch Duchamps Widmung, Signatur und Datierung sowie vor allem durch die hiesige Aufbewahrung unter Plexiglas Kunstwerkcharakter zu erlangen suchte. Im Folgenden konnten die Besucher/innen vornehmlich in Vitrinen auf Schnitzeljagd gehen, um in der „Boîte de 1914“, der „Boîte verte“ (1934), der „Boîte-en-valise“ (1935–41) sowie in der „Boîte blanche“ (1966), die zumeist aus der Kunstsammlung Schwerin angereist waren, die Auswirkungen der Umbruchmonate auf Duchamps nachfolgende Produktion zu finden. Trotz der ungünstigen Ausleuchtung waren so auf dem „Grand Verre“, als Rekonstruktion (1965/66) von Richard Hamilton aus der Tate Modern entliehen, etwa die Konturen der gemalten „Mariée“ zu entdecken. Vor allem schien es den Ausstellungsmachern hier um die Aufhebung der Malerei zu gehen: Die Konzeptionierung des „Grand Verre“ als Meisterwerk des früheren Malerlehrlings Duchamp; das Sammeln, Auswählen und Faksimilieren von Notizen in Schachteln oder das Kuratieren der eigenen Miniaturretrospektive in der „Boîte-en-valise“ ersetzte die Arbeit am traditionellen Tafelbild.

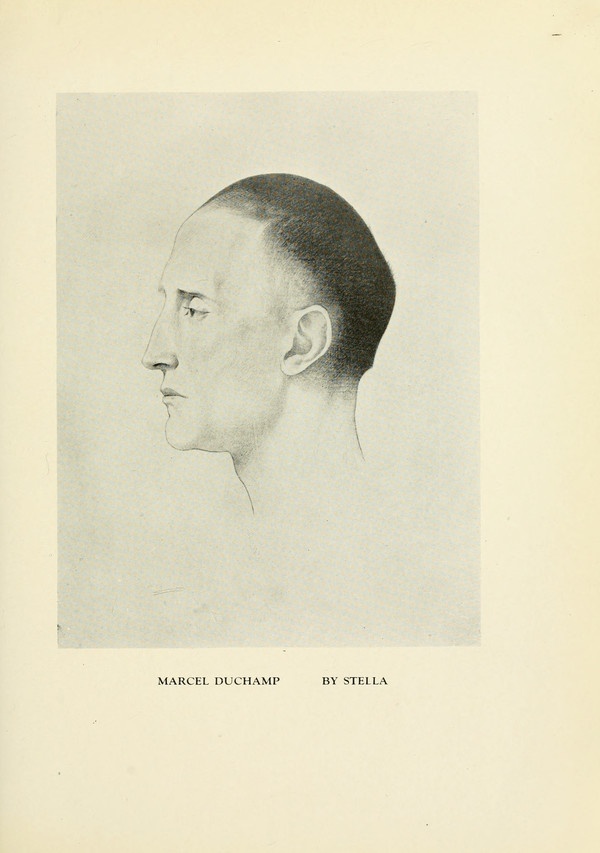

Joseph Stella, Porträt von Marcel Duchamp, 1920

Innerhalb des Ausstellungsparcours wurde das Abteil mit den 15 Duchamp-Originalen von Dingen unterschiedlicher Materialität umgeben, die der Künstler nicht signiert hatte oder die nicht einmal unmittelbar mit seiner Person in Verbindung standen: Im Eingangsbereich des Kunstbaus informierten an die Wand gelehnte Texttafeln über die Ausstellung, gesäumt rechts von einem übergroß reproduzierten Stadtplan von 1912, links von der wandfüllenden Filmprojektion einer Archivtrouvaille mit Münchener Straßenszenen aus derselben Zeit, während im Rücken der Hinabsteigenden Fernsehbeiträge über Duchamp liefen. Duchamps Porträt, aufgenommen im Atelier von Adolf Hitlers späterem „Leibfotografen“ Heinrich Hoffmann, leitete dagegen das abschließende Abteil mit Nicht-Duchamps ein. Neben dem Bildnis befand sich Duchamps Polizeimeldebogen aus dem Münchener Stadtarchiv, demzufolge der „Kunstmaler“ in der Barer Straße 65, unweit von Hoffmanns Atelier, bei dem Ingenieur August Greß und der Damenschneiderin Theresa Greß wohnte. Auf solche Indizien folgte die Zurschaustellung technischer Innovationen aus München, die für Duchamps Bildfindungen hätten Modell stehen können: eine Flugzeugkonstruktion und ein aufgeschnittener Motor aus dem Deutschen Museum, das der Franzose 1912 genauso wenig nachweisbar besucht hat wie die Bayrische Gewerbeschau – aller Spekulationen um ihren Einfluss auf Duchamps Werk zum Trotz. Zwei von Wassily Kandinskys Abstraktionen aus der Sammlung des Lenbachhauses erinnerten daran, dass dessen Schrift „Über das Geistige in der Kunst“ (ebenfalls 1912) Duchamps Theoreme zur Farbe in Tuben angeregt hatte. Die Kühe in Öl des Malerfreundes Max Bergmann schräg gegenüber verwiesen zumindest auf die Malprodukte der Münchener Firma Behrendt, die Duchamp später noch lobte. Solches lokalkolorierte Material, das der Katalog weiter aufbereitete, weitete die Forschungsperspektive: Diese muss nun ihre Fluchtpunkte nicht mehr in der Interpretation von sprachspielerischen Herrenwitzen oder gebrochenen Universalgeniebildern finden, sondern darf sich auch dem Tagtäglichen der zeitgenössischen visuellen Kultur öffnen.

Durch die Grenzerkundungen des Künstlers wird die Gestaltung jedweden Displays zu einem Werk bereits zur Frage von Kunst. Daher schuf die enge Themenstellung selbst zusätzlichen Platz für kuratorische und museumspädagogische Kreativität: Ein vermeintlicher Freiraum – „Mein Aufenthalt in München war der Ort meiner völligen Befreiung“ (Duchamp) – als vermeintliche Leerstelle – zwei Gemälde, vier Zeichnungen, ein paar Notizen: gerade genug für eine Kabinettausstellung – gelangte im größeren Stil zur Anschauung. So konnten die zu füllenden 1500 Quadratmeter des Kunstbaus zur Herausforderung auch für Freunde des guten Ausstellungsdesigns werden. Hatte die postmoderne Theorie im Werbeslogan „München wird modern“, der 1972 nicht etwa das 60-jährige Jubiläum von Duchamps Aufenthalt in München, sondern die städtischen Umbaumaßnahmen für die Olympischen Spiele bewarb, auch eine pessimistische Prognose gesehen, die in „modern“ ein Verb erkannte, betraf diese Ambivalenz aktuell auch die locker im hinteren Ausstellungsbereich gruppierten „Stuhlhockerbänke“ (2009) der Designerinnen von Kraud. Diesen betitelten Sitz(un)möglichkeiten, die den Schwabinger Chic von 1912 und 2012 miteinander verbanden, war die Verkehrung von Duchamps Benennungsproblemen immanent, indem sie die Idee der Funktionslosigkeit niederer Kunst als Annäherung an höhere Kunst in den Raum stellten. Auf den Bänken lagen informative „Zeitschriften“ zum Mitnehmen aus, welche die 13 zuvor gezeigten Werkgruppen von Duchamp einzeln beschrieben, bebilderten und kontextualisierten. Darüber erhellten 13 Überschriften auf Leuchtkörpern der Marke Sammode die Inszenierung. Der Retrolook der Lampen, deren Entwurf auf Industrieleuchten aus den 1950er Jahren basiert, unterschied sich eindeutig von üblicher Museumsbeleuchtung und ebenso von den funktionstüchtigen Readymades von Dan Flavin, die den Kunstbau seit seiner Eröffnung 1994 mehrmals in Farblicht getaucht hatten. So stand am Ende nicht die Nachfolge des „artists’ artist“ Duchamp, sondern seine Etablierung auch als „designers’ artist“ zur Debatte. Von den „Stuhlhockerbänken“ aus konnte das Publikum einerseits über solche Fragen hinwegsehen und den Stummfilm „Die Hochzeit“ von Karl Valentin betrachten. Diese volksnahe Eheschließungssatire ergänzte trefflich die abstrakten Visualisierungen von Jungfrauen oder Bräuten und führte schließlich zur Metavermählung von Duchamp und München. Die effektvoll aufbereiteten Parerga im hinteren Abteil erscheinen andererseits auch als Trostspender für ein womöglich enttäuschtes Publikum, das diesmal im Kunstbau wenig Kunst zu sehen bekam. Mit den „Zeitschriften“ als Handreichungen konnten die Besucher/innen auf dem Weg zurück zum Ausgang vor den Originalen immerhin Duchamps Fragestellung nachverfolgen.

In den letzten Jahren haben Museumsausstellungen, die sich Duchamps Grenzerkundungen auch auf der Ebene des Displays widmen, auch in Deutschland Konjunktur. Sowohl die beiden von Udo Kittelmann verantworteten Ausstellungen „Spinnwebzeit. Die ebay-Vernetzung“ (2005/6) im Frankfurter MMK als auch die Präsentation von „Marcel Duchamp: Belle Haleine. Eau de Voilette“ in der Berliner Neuen Nationalgalerie im Januar 2011 nutzten Architektur wie Design zur Anordnung der Werke – und das auf erdenklich unterschiedliche Weise. Während das MMK fast ein halbes Jahr lang den lebhaften Waren- und Gedankenverkehr zwischen ersteigerter Nicht-Kunst und gesammelter Kunst präsentierte, glitzerte Duchamps Readymade-Flakon unter Nofretetes Schneewittchenhaube für wertvolle 72 Stunden alleine im ansonsten leeren Obergeschoss des Mies-van-der-Rohe-Baus. Die Ausstellung im Münchener Kunstbau suchte im Vergleich zu diesen Extremen das Mittelmaß. Dieser Kompromiss aber half garantieren, dass sowohl das Münchener Stadtmarketing als auch die Duchamp-Forschung auf ihre Kosten kommen konnten.

Tobias Vogt ist Kunsthistoriker und Professor für Geschichte und Theorie der visuellen Kultur an der Universität Oldenburg.

„Marcel Duchamp in München 1912“, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, 31. April bis 15. Juli 2012.

Image credit: 1. Privatsammlung, Francis M. Naumann Fine Art; 2. „The Little Review: Quarterly Journal of Art and Letters“, Band 9, Nummer. 1, 1922