Gleitmittel: Ost-Gleitmittel Ein Statement von Suse Weber

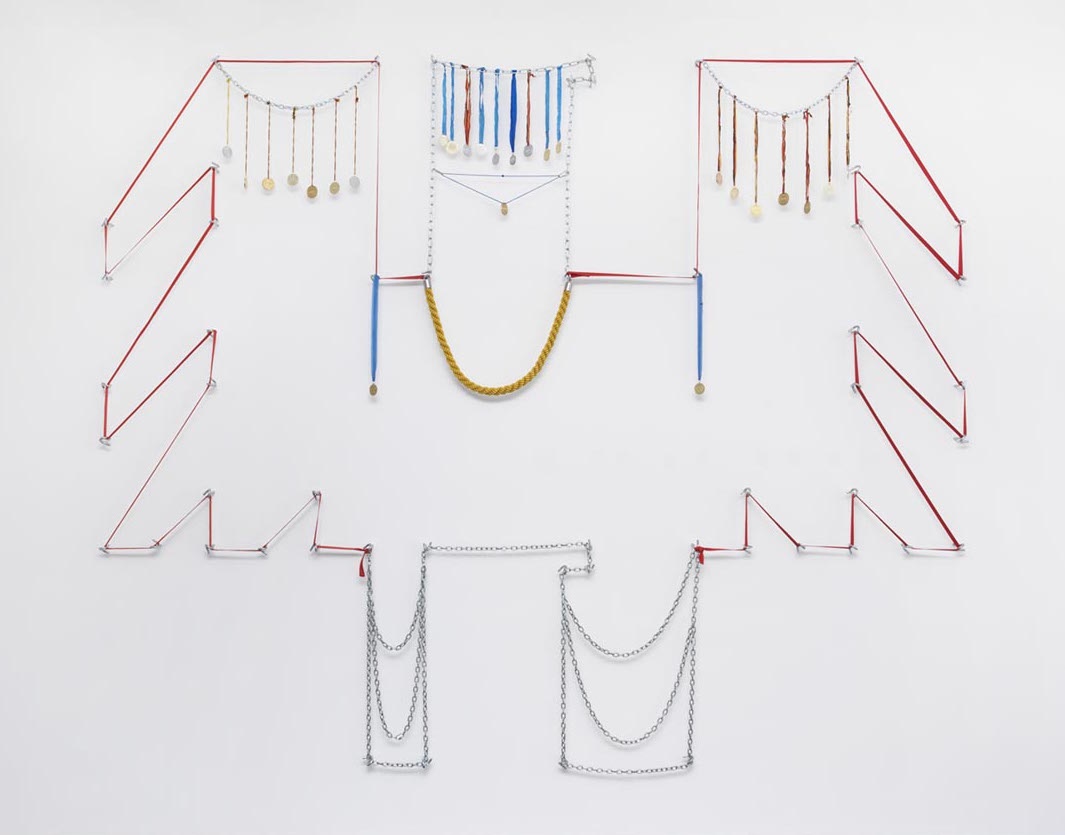

Suse Weber, „Der Adler“,1999

Jedem sollte bewusst sein, dass das Aufbau-Ost-Programm nicht nur in einer wirtschaftlichen Umstrukturierung bestand, sondern ebenso Umstrukturierungsmaßnahmen von Kultur und Bildung beinhaltete, mit Konsequenzen für Ausstellungsinstitutionen, Museen, Kunstakademien und damit in Verbindung stehende Förderungsstrukturen für individuelle künstlerische Arbeiten. Mit dem Auswechseln von Personen verbunden war das Verstauen bis dato gültiger Werke in Depots und damit auch das Verschwinden von Quellen und Archiven.

Es wurde Platz geschaffen für neue Einflüsse, ein Import von Kunst und Kunstagenten setzte ein, die wie eine mächtige Welle die notwendige Auseinandersetzung mit den eigenen Beständen und diversen vorangegangenen Ausschlussverfahren von Künstler*innen und deren Werken überrollte. Aus der Aufklärungswelle wurde eine über Jahre anhaltende Expansionspolitik. Die sogenannten Freiflächen boten für unzählige Neuankömmlinge, Künstler, Kuratoren, Galeristen und auch Sammler dauerhafte Sichtbarmachungen.

Nun könnte man davon ausgehen, dass sich wiederum auch Freiflächen im anderen Teil Deutschlands innerhalb dieses Prozesses hätten ergeben können.

Während mittlerweile über das Vorgehen der Treuhand und der Gewerkschaften im Zuge der Erschließung von Wirtschaftsstandorten und Konkurrenzlöschungen berichtet wird, blieb und bleibt die Auseinandersetzung mit Vorgängen im „Betrieb der Kunst“ aus oder wird als regionale Problematik heruntergespielt.

Wurden zunächst Maschinen und Werkzeuge als veraltet erachtet, so galten auch kurze Zeit darauf Ausbildungsnachweise und die Neubürger selbst als überholt, rückständig und nicht ausreichend gebildet, mit der Konsequenz eines einsetzenden Lohndumpings, langfristiger Minderung eines Rentenanspruchs und des Verlustes der Gleichstellung der Frauen (für die in den Arbeitsämtern zunächst keine Jobs vorgesehen waren). Dieser Abwertungsprozess hatte auch wirkte sich auch aus auf die Bewertung von Kunst als überholt, akademisch-rückständig, ungebildet – als regionales Inselformat. Die mit Überheblichkeit gepaarte Unkenntnis der neuen Kunstagenten über Verbindungen der Künstler*innen innerhalb Osteuropas und über eine Ausstellungspraxis außerhalb staatlich organisierter Formate („Blütezeit“ 80er Jahre), heute gern als „oppositionelle Kunst“ bezeichnet, traf zunächst auf ein Vakuum, genährt durch Sprachlosigkeit.

Wie erfolgt ein „Rückbau“ von Quellen (Archiven)? Eine Anleitung (aus Notizen 2006): „Täusche eine Renovierungsabsicht vor (falls kein Besitzerwechsel vorliegt). Schaffe eine ausgelagerte Zweigstelle, unbedingt geringere Fläche, reduziertes Material. Setze ABM-Kräfte ein (geringe Motivation), verringere Zugänglichkeiten (nur mit Voranmeldung und schriftlicher Begründung des Interesses). Damit reduzierst Du die Besucherzahl und damit nachweislich öffentliches Interesse. Mit der geringen Besucherzahl legitimierst Du die Schließung und Nicht-Finanzierbarkeit († Tanzarchiv Leipzig).“

Der erste wahrnehmbare Protest gegen den Umgang mit Kunst fand in der damaligen Kulturhauptstadt Weimar 1999 statt. Zunächst als „Weimarer Bilderstreit“ betitelt, wurde die nun öffentlich gewordene Diskussion zum „Bilderkampf“ erklärt und infolge der Auseinandersetzungen zum „Weimarer Bildersturm“. Während der Ausstellung „Aufstieg und Fall der Moderne“ forderten Künstler*innen die sofortige Rückgabe ihrer Werke oder entfernten sie kurzerhand selbst aus der Ausstellung. Die Kritik richtete sich gegen eine Kombination und die damit empfundene Gleichsetzung ihrer Kunst mit der des Nationalsozialismus (im Untergeschoss) und der Inszenierung von „Offiziell und Inoffiziell – Die Kunst der DDR“ im Obergeschoss einer Mehrzweckhalle. Ein Handlaufsystem aus Abflussrohren führte in die obere Etage, blaugraue Plastikmüllsäcke bildeten den Hintergrund für u.a. Malereien aus dem Palast der Republik und einem Miniaturkabinett für das neue Genre „Oppositionelle Kunst“. Zusammengehalten wurde beides durch eine Baustellenästhetik, Werke wurden scheinbar wahllos drapiert, auf Hintergrundinformationen wurde verzichtet.

Bibliothek des Künstlers G. B. 1999, aus Notizen nach Weimar: „Aus den Beständen wurde uns (den Student*innen) eine Broschüre gereicht, die im Zuge der ,Entarteten Kunst‘ publiziert wurde und Preislisten der Werke enthielten, die aus den Museen in Depots zunächst verstaut, dann Devisen einbringend ins Ausland veräußert oder gar verbrannt wurden. Die Gespräche kreisten um die Zusammenhänge von Zahlen (Werten), Verkaufen und Kaufen.“

Die bereits 1999 in der Ausstellung thematisierte Nähe der Kunst zum Nationalsozialismus und die Wiederbelebung des 18. und 19. Jahrhunderts wurden sprachlich und städtebaulich begleitet durch Rekonstruktionsmaßnahmen und Straßenumbenennungen, wobei hier das größte Problem war, inwieweit man in der Stadtgeschichte zurückgehen konnte. So tauchten plötzlich wieder Namen von Naziverbrechern auf. Die Fassaden der Vormoderne mit neuen Goldübertünchungen auszustatten und, in der Geste verbleibend, gleichzeitig einen großflächigen Abriss von Gebäuden der „sozialistischen Moderne“ einzuleiten, bekannt als „Rückbau“, förderte den Nährboden für ein deutsch-territoriales Bewusstsein. Dieser großflächig unterstützte „neudeutsche“ Historismus stand den anfangs erwähnten zeitgenössischen Ausstellungsformaten gegenüber, einem westlichen (Bilder-)Universum, dessen Motive und Methoden als nicht lesbar wahrgenommen wurden – einer Art Produkt-DADA.

HDK, Berlin 1997 (aus Notizen): „… guten Künstlerinnen müsste man unter den Rock schaun, denn da baumelt eh ein Schwanz … kombiniert mit der Forderung nach Einführung eines Hormontests“ … „wie im DDR-Sport“… „alles was in der DDR an Kunst gemacht wurde, ist keine Kunst, denn da war Diktatur, unmöglich, freie Kunst zu machen …“ … „Prüfungsfrage HDK (einzige Frage):Und wie stehen Sie heut’ zum deutschen Staat…?“

Die gern als „Westkunst“ betitelten Ausstellungsszenarien schienen ausgestattet mit Mannschaften aus Kunsthistorikern, Kunsttheoretikern und Ausstellungsmachern. Die Bausteine der Vermittlung waren nahezu identisch. Erstens: kunsthistorischer Kontext (Amerikanische Kunst nach 1945 und ein Bilderstreit als Auseinandersetzung von europäischer und amerikanischer Kunst, als Streit zwischen Figuration und Abstraktion, als Streit zwischen Minimalismus, Concept Art, Arte Povera, Nouveau Réalisme). Und zweitens: „individueller“ Werdegang der Künstler.

Für Künstler*innen in den neuen Bundesländern mit „alter Biografie“ galt die Reduzierung von Ausstellungsmöglichkeiten, die Demontage von Quellen, das Absprechen eines bis dato gültigen Kunstkontextes innerhalb der Kunstgeschichte. Diese Vorgänge provozierten einerseits den totalen Rückzug in die Ateliers und andererseits ein „Einspringen“ in Form von mündlich überlieferten Erlebnismodellen. Diese Selbstvermittlungsformate hatten fast ausnahmslos Konjunktur. Dabei handelte es sich nicht nur um Storytelling, sondern um persönlich vorgetragene, inoffizielle Aufklärung. Ein Bedürfnis, auch um der beschränkten Rollenbilder entgegenzuwirken. Es entstand eine Form der biografischen Legitimation als Ersatz für die Kritiker*in, die später aufgegriffen in „Biografie als Warenwert“ zurückschlug und bis heute zurückschlägt.

Bekannt ist die hohe Abwanderungsrate in die alten Bundesländer besonders nach dem Fall der Mauer, häufig auch beschrieben als Abwanderung einer fast kompletten Generation (68 Prozent Frauenanteil). So wundert es doch, dass Ausstellungskonzepte und Arbeiten von Künstler*innen, die sich durchaus mit diesen „Bilderkämpfen“ in ihren Arbeiten auseinandersetzten, institutionell abgewiesen wurden mit Begründungen, dass diese „euer und nicht unser Problem“ seien (Hannover 2012) oder dass keine Finanzierungsmöglichkeiten „dafür“ gefunden werden könnten (Köln 2006). Auch das Argument eines angeblich nicht vorhandenen Publikums wurde gern angeführt, trotz 3,3 Mill. Zuwanderern (bis 2004).

Offenbach 2016, aus Notizen: Ein Professor aus Offenbach raunt mir ins Ohr, „dass man mich als Ossi doch gut hingekriegt hätte“. War das ein Kompliment? Oder eine selbst eingeräumte Rolle als großzügiger Aufklärer (es drängte sich der Gedanke auf, ob ich aus seiner Sicht einem großen Umerziehungslager entsprungen bin). Handelt es sich gar um einen aus der Fassung geratenen Lehrenden, der das erste Mal damit konfrontiert wurde, dass „jemand aus dem Osten" eine äquivalente Stelle antreten könnte?

Die Nachwende und mittlerweile Nach-Nach-Wende-Initiativen waren soziologische Netzwerke, die sich heute u.a. als eingetragene Vereine mit Namen wie „Dritte Generation Ost“ zunächst der Forschung „Krankheitsbild: DDR-Bürger“ widmen. Nach einer Spaltung 2013 in „Perspektive hoch drei e.V.“, mit fast schon denkmalpflegerischen Ansätzen, führte eine öffentliche Debatte um die Nähe zur allgemeinen Migrationsproblematik in eine Unterteilung von „Wende-, West- und Migrationskinder – Generation Deutsche Einheit“. Die Initiativen wurden bereits ausgelobt: 2. Preis SUPERillu (!!!) und Preis der Bundeszentrale für politische Bildung. Die ersten Initiator*innen waren jedoch hauptsächlich 1975 bis 1985 Geborene. Das Generationsfenster liegt mittlerweile zwischen 1965 und 2000, je nach Interessenlage.

Wurden einerseits Werke von Künstler*innen gern zum Zweck der Illustration dieser Initiativen eingebunden oder gar in Auftrag gegeben, entwickelten Künstler*innen und Kurator*innen andererseits inhaltlich verwandte Sujets. Bereits seit zwei Jahren entdecken Künstler*innen Stasiakten als Dokumentationsmaterialien für ihre künstlerische Arbeit neu, führen Zeitzeugenbefragungen von Künstler*innen durch und entwickeln so neue Archivkörper, die über Rekonstruktion und Reenactment hinauswuchern.

Zu beobachten bleibt die alte Transportschiene Faschismus / Neofaschismus und die ebenfalls bewusst initiierte Bewegung des Postsozialismus, die beide einen Austritt aus der Vorstellung vom Streit der Bilder hin zu neuen künstlerischen Methoden und Debatten beschränken könnten. Auch der alte Vorwurf, Kunst sei Simulation, und die neueste Forderung nach nachhaltiger Kunst lässt eine erneute Funktionalisierung der Künstler*innen, ihrer Methoden und Werke zu.

Das Ausgetauschte, Weggeworfene (und damit auch die Beweismittel einer bemühten Adaption) werden als zeichenhafte Gegenmittel hervorgeholt und, als Knieschüsse verteilt, in eine erneute Zirkulation gebracht.

Mundgerecht nach 30 Jahren und mit tagespolitischen Ereignissen als Zutaten gewürzt, finden diese Kunstinjektionen plötzlich Eingang in zuvor sich verweigernde institutionelle Schauplätze der Kunst.

Diese neue Eintracht wirkt wie ein neues Gleitmittel auf dem bis dahin angenommenen rutschfesten und dauerversiegelten Boden.

Suse Weber, „Betonoper: DIE TAUBE“, 2019, Studioansicht

Suse Weber ist Künstlerin und lebt in Berlin.