Ruhm

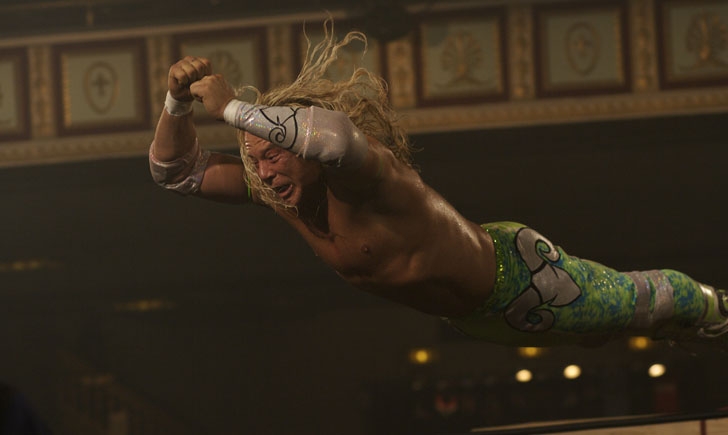

Mickey Rourke als "The Wrestler"

Über „The Wrestler“ von Darren Aronofsky mit Mickey Rourke in der Hauptrolle ist schon viel gesagt worden, dennoch lässt mich dieser Film nicht los. Kaum einem anderen Film ist es gelungen, das Leben einer Quasi-Berühmtheit, die sich selbst zu Markte trägt und von ihrem Körper lebt, vergleichbar gnaden- und illusionslos in den Blick zu nehmen. Rourke alias „The Ram“ – ein Wrestling-Star – verfügt bis zum Ende über eine kleine, treue Fangemeinde. Die Leute wollen immer noch Autogramme von ihm. Aber er lebt längst in Armut, führt eine White Trash-Existenz in seinem trailer und sein Körper ist den Belastungen des „Wrestling“ kaum mehr gewachsen. Trotz Hörgerät und Bypass treibt es ihn immer wieder auf die Bühne, in den Ring, denn allein dort gibt es für ihn einen Rest von gesellschaftlicher Anerkennung zu erhaschen. Hier jubelt man ihm zu. Auf seinen letzten Auftritt hat er sich wie immer sorgfältig vorbereitet, die Haare mit billigen Tönungsmittel blond gefärbt, sich unter die Sonnenbank gelegt, seine Achseln rasiert. Diese körperlichen Vorbereitungen so eingefangen zu haben, dass man ihre Härte, aber auch die mit ihnen verbundene Vorfreude spürt, das ist die besondere Leistung dieses Films. Erst die Arbeit an seinem Körper gibt Ram das Gefühl, zu existieren. Bemerkenswert fand ich außerdem, dass dieser Film auf jedes Trostszenario verzichtet. Ist man einmal auf dem Abstellgleis angekommen und verfügt man nur mehr über seinen Körper als Einsatz – über einen Körper jedoch, der notwendig altert und verfällt – dann gibt es keinen Ausweg. Und Trost erst Recht nicht. Dieser Film ist der ultimative Bruch mit dem amerikanischen Traum. Die Vorstellung, man könne es schon schaffen, wenn man nur an sich selbst arbeitet, wenn man sein Aussehen optimiert und dranbleibt, wird hier mit Füßen getreten. Das Subjekt ist keineswegs souverän oder gar Herr im eigenen Haus, es bleibt vielmehr in Wiederholungsmustern auch dann noch gefangen, wenn es aus ihnen auszubrechen versucht. Noch der Vorsatz, ein „guter“ Vater zu sein, muss scheitern. Toll ist auch die Pointe, dass sich die Tochter erst durch Geschenke erweichen lässt. Liebe und Zuneigung sind im Konsumkapitalismus ohne kleine Aufmerksamkeiten schwer zu bekommen. Dass Bekanntheit in gewissen Kreisen, eine Art von „low level“-Prominententum, vor Armut und Einsamkeit nicht schützt, ist die andere Lektion dieses Films. Man kann, und das gilt nicht nur für alternde Wrestling-Stars, sondern auch für Performance-Künstler oder Musiker, eine Legende sein, und sich dennoch ständig mit dem Gerichtsvollzieher vor der Tür konfrontiert sehen. Wer nur seinen Körper, sein Leben in die Waagschale wirft, der steht am Ende – von einigen Ausnahmen abgesehen – mit leeren Händen da. Zumal der Körper die Anforderungen eines performativ ausgerichteten Lebens irgendwann nicht mehr mitmacht. Dennoch schleppt man sich auf die Bühne, wie an zahlreichen Rockbands zu beobachten ist. Nur die körperliche Anwesenheit des Performers zahlt sich aus, seine Produkte hingegen – siehe die Krise der Musikindustrie – bringen ihm nicht genug ein. Diese Situation ist beim „Wrestling“-Star natürlich noch ausgeprägter. Sein Produkt ist der Schaukampf, gleichermaßen inszeniert wie authentisch, der den ganzen körperlichen Einsatz fordert und bei dem Blessuren zum Ausweis des Authentischen gehören. Während sich Performancekünstler/innen oft im Alter zurückziehen – was man sich erst einmal leisten können muss – hat „The Ram“ keine Wahl. Er kann zwar reguläre Jobs annehmen, doch wird schnell deutlich, dass er nicht mehr dazu in der Lage ist, die damit verbundenen Erniedrigungen über sich ergehen zu lassen. Die Rückkehr zur „Normalität“ ist mit Demütigungen gepflastert. Dann kehrt er doch lieber zu seiner alten Rolle zurück, die wenigstens noch ein paar flüchtige Bestätigungen bereithält. Zwar sind die „Fleischmetaphern“ in diesem Film etwas heavy handed – etwa wenn Ram, der sich selbst als „old piece of meat“ bezeichnet, als Verkäufer an einer Fleischtheke jobbt, was selbstredend schief geht. Doch mit der amerikanischen Mythologie des „Du kannst es schaffen, wenn Du es nur wirklich willst“ gebrochen zu haben, ist die Stärke dieses Films. Er erinnert erstens daran, dass man sein Leben keineswegs selbst in der Hand hat, weil es äußere und innere psychische Kräfte gibt, die einen immer wieder einen selbst zerstörerischen Weg einschlagen lassen. Und zweitens verweist er darauf, dass das Star-Sein keineswegs vor Armut schützt. In den Augen seiner Fans hat es Ram zwar immer wieder geschafft, doch sobald er in seinem trailer park zurückkehrt, steht er vor verschlossenen Türen, weil er die Miete nicht bezahlen konnte.