HAUNTOLOGIE UND KOPIE Stefanie Diekmann über „L’Image et son double“ im Centre Pompidou, Paris

„L’Image et son double“, Centre Pompidou, Paris, Installationsansicht

Aus kuratorischer Perspektive sind Sammlungsbestände zugleich ein Potenzial und ein Ballast. So lapidar lässt es sich formulieren, mit dem Zusatz, dass Potenzial wie Ballast größer werden, je umfassender, diverser, unüberschaubarer die jeweiligen Bestände zusammengesetzt sind. Die fotografische Sammlung des Pariser Centre Pompidou, dieser zentralen Verwaltungsstelle der künstlerischen (europäischen) Moderne – 1981 offiziell eingerichtet, äußerst divers zusammengesetzt, mit über 100.000 fotografischen Objekten –, ist da keine Ausnahme; eher ein Ort, an dem die Herausforderungen der kustodischen wie der kuratorischen Praxis besonders deutlich hervortreten.

Um dem Zustand der Sammlung als totes Kapital entgegenzuwirken, die Bestände zu aktivieren und sie zumindest temporär in die Sichtbarkeit zurückzuholen, existieren verschiedene Modelle. Zuallererst das klassische der Ausstellung, die am Paradigma der Retrospektive, der künstlerischen Bewegung oder Epoche, des Genres (Landschafts- oder Porträtfotografie) etc. orientiert ist. Zugleich finden sich innovativere Ansätze wie die Aufforderung zur künstlerischen Auseinandersetzung mit je spezifischen fotografischen Archiven („Artist Meets Archive“, seit 2019 Teil des Programms der Internationalen Photoszene Köln); die Einladung an Fotograf*innen, eigene Arbeiten im Rahmen einer kuratorischen Intervention zu ausgewählten Werken einer Sammlung in Verbindung zu setzen („Fotografie neu ordnen“, 2012 am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg initiiert); oder der Versuch, Infrastruktur und Gebrauchsweisen eines fotografischen Bestands kunstgeschichtlich zu kontextualisieren („Vorbilder / Nachbilder“, über die fotografische Lehrsammlung der UdK Berlin, 2021 im Berliner Museum für Fotografie zu sehen).

Im Spektrum der Optionen, die zur Aktivierung von fotografischen Sammlungsbeständen bestehen, scheint das Projekt „L’Image et son double“ des Centre Pompidou zunächst am konservativen Modell orientiert: noch eine Ausstellung, noch ein Querschnitt durch Bestände und Epochen. Jedoch handelt es sich um eine ungewöhnlich intelligent und ambitioniert organisierte Auswahl, denn das Sujet ist in diesem Fall kein anderes als das Verhältnis der Fotografie zu sich selbst, genauer: zu den kopistischen, reproduktiven Eigenschaften, die sie als Medium kennzeichnen und zugleich ihre Qualität und ihre Hypothek sind. Das Foto als Abbild, das nicht nur zur exakten Wiedergabe von Objekten, Szenarien, Sujets verwendet, sondern, als reproduzierbare Entität, seinerseits exakt vervielfältigt und in beliebiger Stückzahl aufgelegt werden kann, ist ein zentrales Thema der Fototheorie des 19. wie des 20. Jahrhunderts, die Abbildlichkeit als Marker inferiorer Pikturalität ein lange gepflegter Topos fotofeindlicher Einlassungen und die De-Singularisierung des Bildes im Zuge seiner technischen Reproduzierbarkeit gleichermaßen Trigger für die Über- wie für die Unterdeterminierung einer Bildform, die, nach einem bekannten Zitat, „Schöpfertum und Genialität, Ewigkeitswert und Geheimnis“ [1] mit gewisser Beiläufigkeit suspendiert.

Dass indes mit der Reproduktion das Geheimnis nicht unbedingt aus den technischen Bildern verschwindet, dass vielmehr dem Bild, das nicht eins mit seinen Duplikaten ist (und auch nicht mit seinem Gegenstand), ein Moment des Unheimlichen, Ungewissen innewohnt, ist die erste der Beobachtungen, die „L’Image et son double“ thematisiert. Der Titel, sehr betont an Artauds „Le théâtre et son double“ angelehnt, grundiert die auf den ersten Blick sehr cleane Ausstellung im Untergeschoss des Museums auf eine Weise, die deutlich macht, dass Apparativität, Mechanizität, Multiplikation hier in dezidiert hauntologischer Perspektive betrachtet werden. Auch in den Apparaten können sich die Gespenster festsetzen, auch im Register des kopistischen Bildes entfalten sich Störungen und Irritationen; und Julie Jones, Dozentin an der École nationale supérieure des Arts Décoratifs und seit 2021 fest als Fotokuratorin am Centre Pompidou engagiert, hat sie in der fotografischen Sammlung des Hauses an vielen Orten gefunden.

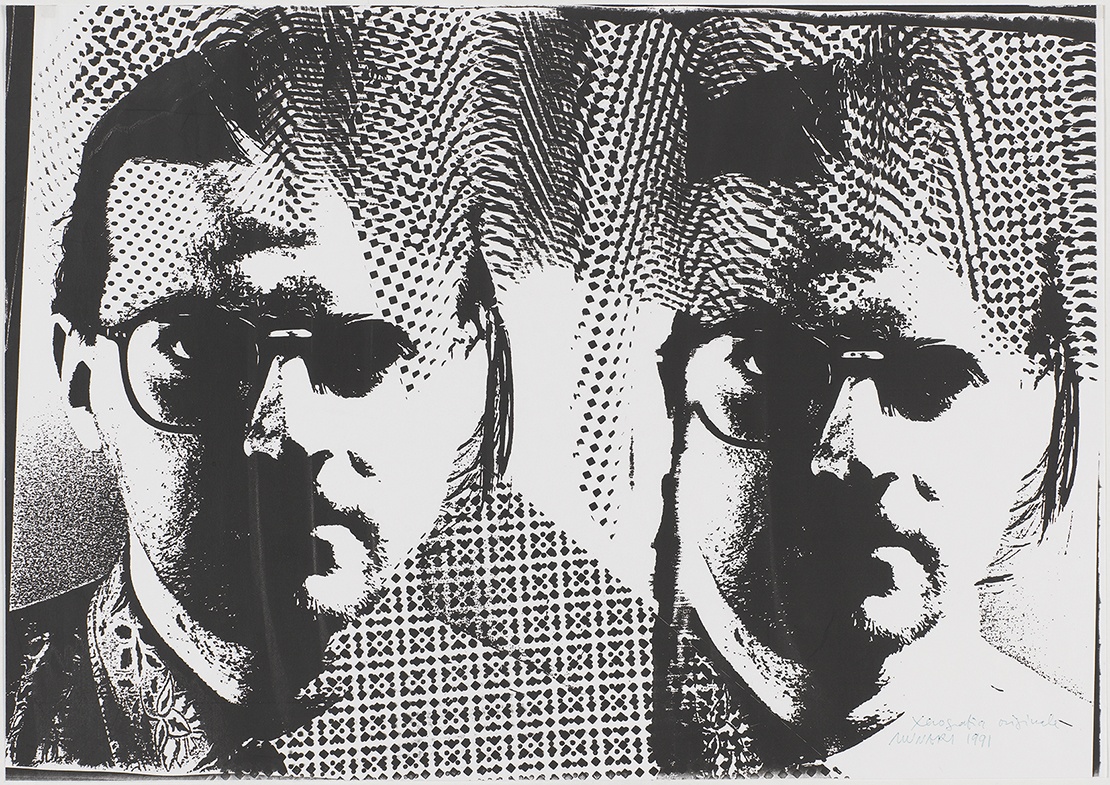

Bruno Munari, „Xerografia originale“, 1991

„La grammaire du double“ ist der erste der Ausstellungsräume überschrieben, der neben bekannten Fotos aus den Avantgarden zwischen 1900 und 1930 (Duchamp, Ubac, Man Ray) auch Positionen der ungarischen Konzeptfotografie aus den 1970er Jahren (Perneczky, Erdély) und neuere Werke wie Lag 5 und Lag 6 (beide 2014) des Fotografen Hirofumi Isoya versammelt. Der Formel vom Double entsprechend, erscheint dieser Raum als ein Kabinett der Wieder- und der Doppelgänger, der Schattenwürfe und Spiegelungen, der seltsamen Überlagerungen sowie der pikturalen Vervielfältigungen, in denen sich ein fotografisches Bild in drei minimal verschiedene transformiert (die Reihen von Miklós Erdély, 1972–73) oder ein einzelnes Bild in eine Multitude von Fragmenten (Pierre Boucher, Portraits d’enfants, 1935).

Gegenüber den Effekten der Doublierung und der Überlagerung fokussiert das folgende Ensemble „La copie imparfaite“ jene Effekte, die durch die technischen Verfahren und Apparate der bildlichen Reproduktion hervorgebracht werden. Dazu gehört das ganze Spektrum der Verwischung, Verzerrung und Entstellung, wie in den am Kopierer hergestellten Kopfstücken von Nicole Metayer (Le lien, 1974) und Bruno Munari (Xerografia originale, 1991), aber auch die Auflösung des Motivs im Prozess der mechanischen Vervielfältigung (Timm Ulrichs x-fache Kopie des Suhrkamp-Covers einer Ausgabe von Benjamins Kunstwerk-Aufsatz, 1967) oder die verstörende Deformation wie in der Serie Dark Room Manuals (2013/14), in der Sara Cwynar ausgewählte Abbildungen aus Fotohandbüchern einem vielteiligen Prozess der Wiedergabe unterzieht, in dem die Abbildungen gescannt, fotografiert, retuschiert, gedruckt und dabei sukzessiv zu neuen Zuständen der Kenntlichkeit entstellt werden. Die mechanische Transformation von figurativen Abbildungen in defigurierte ist in diesem Ausstellungsraum ebenso Thema wie, vice versa, jene Trugbilder der Figuration es sind, die der Medialität und Materialität der technischen Bildproduktion geschuldet sind. Vor allem aber interessieren die Abweichungen – vornehmlich im Spiel um Wiederholung und Differenz, das etwa in Kanji Wakaes Paints-72-2 (1972) oder in der Serie ScanOps (2012) von Andrew Norman Wilson über eine Reihe von Unfällen aus dem Scanning-Department von Google Books in Szene gesetzt wird.

Fotografische Materialität ist in dieser Ausstellung also als erweiterte zu denken: nicht nur fotografische Abzüge, sondern auch die Xerox-Kopie, der Silk und der Screen Print sowie diverse Druckerzeugnisse, in denen, wie im Fall von Susan Meiselas‘ The Life of an Image: Molotov Man (1978–2009), die Iteration eines ikonischen Reportagefotos durch Zeitungen, Zeitschriften, Kataloge sowie über Murals, Plakate, T-Shirt-Prints und andere Träger dokumentiert ist. Das reproduzierbare Bild ist immer auch ein wanderndes; mit den Wanderungen verändert sich der Status des Abgebildeten, der, je nach Modus der Wiedergabe, depotenziert oder überdeterminiert erscheinen kann, wobei die Werke, die im dritten Teil der Ausstellung unter dem Stichwort „Posséder le réel“ gezeigt werden, allesamt auf der Seite der Überdeterminierung zu situieren sind: die geisterhaften Aufnahmen einer in unterschiedliches Licht getauchten Büste aus der Skulpturen- und Fotowerkstatt Constantin Brancusis in Le Supplice: plâtre [1906] (1907); die Arrangements aus Filmstreifen, Hintergrundfotos und Schriftzügen in Eric Rondepierres Serie Loupe / Dormeurs Livres 2 (1999–2003); die schattenhafte und zugleich monumentale Reproduktion von Man Rays bekanntestem Werk auf der Rückseite einer zehnfach vergrößerten Kunstpostkarte in Claudia Angelmeiers Le Violon d’Ingres (2005); vor allem aber Philipp Goldbachs Installation Lossless Compression (2013–2017), die nicht weniger als 200.000 ausrangierte Dias aus den Beständen des Kunsthistorischen Instituts in Köln in horizontaler Schichtung zu einem kompakten Gebilde verdichtet, in dem nur noch die schwarzen oder weißen Kanten der Rahmen sichtbar sind und das als Ganzes an ein riesenhaftes Testbild erinnert.

Das Unheimliche in den technischen Bildern zu fokussieren, das Spukhafte, Irritierende, auch: Verstörende in den entsprechenden Verfahren und Aufzeichnungen kenntlich zu machen, ist eine Tradition der französischen Foto- und Bildtheorie, der die Ausstellung „L’Image et son double“ sehr offensichtlich verpflichtet ist. Etwas arbeitet – in den Apparaten und in den Aufnahmen, die mit ihrer Hilfe angefertigt werden; etwas wirkt nach, zeitigt Effekte, entzieht sich der Kalkulation und Kontrolle. Es ist ein durchaus romantisches Bild der fotografischen Eigenaktivität (medial wie materiell), das hier vermittelt wird. Aber wo dies so überlegt und in so kluger Auswahl geschieht wie in diesem Fall, erzählt es etwas über das Potenzial der Kopie, das in anderen Perspektiven verschlossen bliebe.

„L’Image et son double“, Centre Pompidou, Paris, 15. September bis 13. Dezember 2021.

Stefanie Diekmann ist Medienwissenschaftlerin und schreibt über Bilder aller Art. Sie ist Professorin an der Universität Hildesheim und lebt in Berlin.

Image credit: 1. ©CentrePompidou, MNAM-CCI, Hélène Mauri; 2. © Centre Pompidou, MNAM-CCI/Audrey Laurans/Dist. RMN-GP

Anmerkung

| [1] | Walter Benjamin, Kunstwerk-Aufsatz, Vorwort. In: Ders., Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt/M. 1963, S. 7–44, hier: S. 9. |