Ein Gespräch zwischen Harun Farocki, Georges Didi-Huberman und Ludger Schwarte im Schaulager Basel, 2008 Dispersion und Montage

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Vor einem Jahr starb völlig überraschend der Regisseur und Autor Harun Farocki. Seine Arbeit war nicht nur eine der wichtigsten Positionen im Kino, der Filmkritik und Filmtheorie, sondern auch im Feld der zeitgenössischen Kunst, wo er mit zahlreichen Museums- und Galerieausstellungen, häufig in installativer Form, präsent war. Kurz vor seinem Tod antwortete Farocki noch auf Fragen, die ihm die Redaktion von Texte zur Kunst für die Ausgabe "Art vs. Image / Bild vs. Kunst" zu den Unterschieden zwischen dem Arbeiten in den Feldern des Films und der Kunst, sowie zum Einfluss neuer Bildtechnologien gestellt hatte.

In Erinnerung an Harun Farocki publizieren wir hier eine bislang unveröffentlichte Diskussion, die dieser im Jahr 2008 in Basel mit dem Kunsthistoriker Georges Didi-Huberman und dem Philosophen Ludger Schwarte führte, die beide als Gesprächsteilnehmer in derselben Ausgabe von Texte zur Kunst präsent waren. Die Baseler Diskussion berührt insbesondere Fragen der Montage und die Möglichkeit von Bildkritik. Ausgangspunkt war ein Screening von Farockis gemeinsam mit Antje Ehmann geschaffenem Film "Aufstellung" (2005), der eine kritische Analyse von visuellen Dokumenten und Repräsentationen unternimmt, mit denen in Deutschland Arbeitsmigration, bzw. Migrantinnen und Migranten dargestellt wurden und werden. Angesichts der heute erneut hemmungslos geäußerter Rassismen und dem Wunsch, Flüchtlinge an den verschiedenen Abschirmmauern der Festung Europa zerschellen zu lassen, wird abermals der wichtige politische Einsatz von Farockis Arbeit deutlich. - Philipp Ekardt

Ludger Schwarte: Zunächst möchte ich eine Frage an Georges Didi-Huberman stellen: Welche Beziehung siehst du zwischen der Visualisierung einer Information und der kritischen Arbeit an der Montage, die Harun Farocki in diesem Film „Aufstellung“ (2005) praktiziert? In welcher Weise lässt sich verifizieren, ob der Film nicht doch lediglich eine Reproduktion derselben Prozeduren ist, die er beobachtet und kritisiert?

Georges Didi-Huberman: Bei diesem Film handelt es sich um ein außergewöhnliches Objekt, an dem Antje Ehmann und Harun Farocki zusammen gearbeitet haben. Es ist ein Objekt, das aus einem Ensemble aus Text und Bild besteht. Es wird deutlich, dass die Bilder ihre eigene Legende aufweisen, und die ein- oder angefügten Texte, die üblicherweise Bildlegenden genannt werden, nehmen ihrerseits den Status von etwas Bildlichem an.

In diesem Film finden wir zeitgleich eine Argumentation hinsichtlich der Geschichte und eine hinsichtlich der Repräsentation: Die Montage lässt uns die Dinge in der Geschichte situieren. Und zugleich wird man sehr sensibel für die Geschichte der Repräsentation, ja selbst für die Geschichte der Graphik.

Schwarte: Harun, könntest du vielleicht erläutern, inwiefern du selbst der Ansicht bist, dass das Prinzip der Montage etwas sichtbar macht? In diesem Fall kommt die Montage ja – anders als in anderen Arbeiten von dir – als Stummfilm daher. Während du in anderen Arbeiten mit Hilfe des Tons kommentierst, gibt es hier eine Art Selbstkommentierung, einen Effekt, der ein Bild über das andere etwas sagen lässt. Inwiefern hat das mit einem spezifischen Prinzip von Montage zu tun?

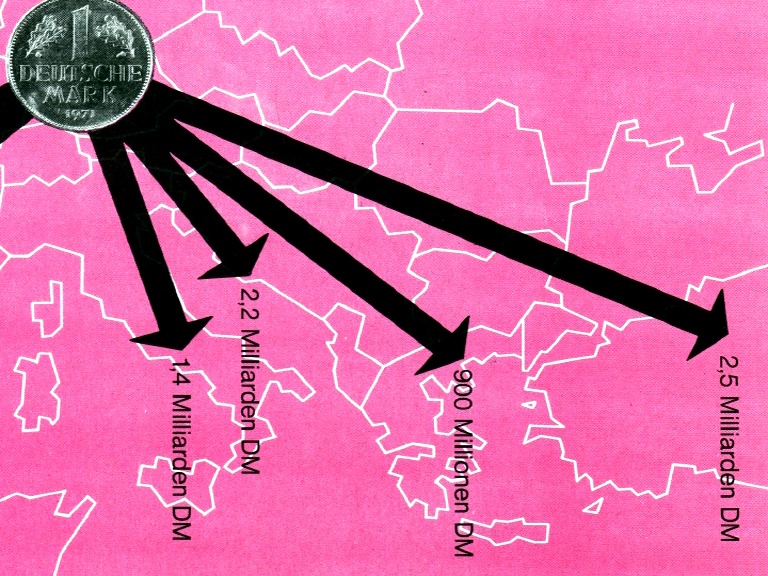

Harun Farocki: Das Material, das ich hier verwende, bekommt üblicherweise keine ästhetische oder politische Aufmerksamkeit. Das gibt es bei den kleinen Zeichnungen nicht, die meist in Zeitungen, auch in Zeitschriften und Büchern Statistiken und Graphen illustrieren. Als in den 1970er Jahren viele Türken nach Deutschland kamen, wussten die Zeichner nicht, wie sie sie darstellen sollten. Teilweise griffen sie auf den Mohren [1] des 19. Jahrhunderts zurück, auf den Mokkatrinker aus der Kaffeewerbung. Später wurde der Fez weggelassen und der Türke bekam einen Schnurrbart und glattes Haar, im Gegensatz zum lockigen Italiener. Meist war der Türke etwas dicklich. Übrigens lacht der Türke nicht in diesen Darstellungen, anders als der Italiener. Der Türke lächelt höchstens, wenn er sich es in Deutschland bequem macht. Solche Bildausschnitte habe ich aneinandergereiht. Wie wird der Türke dargestellt? Wie, etwa, im Falle der Gastarbeiter die Überweisung von Geld in die Herkunftsländer? Das ist fast noch interessanter als die Typisierung des Fremden. Es sieht so aus, als hätten die Arbeitsmigranten ihren Lohn gestohlen und brächten ihn in ihrer Heimat in Sicherheit.

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Schwarte: Und inwiefern kommt hier die Montage zum Zug?

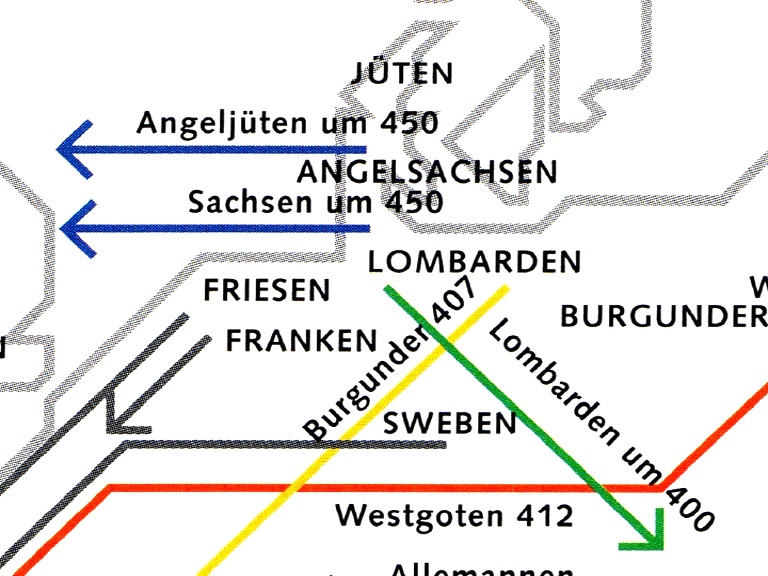

Farocki: In meiner Montage zeigt sich, wie diese Zeichnungen gänzlich Ungleiches gleichsetzen. Ich fange mit einer Sequenz über die Wanderung der Friesen und Angelsachsen an, bald sind wir beim verlorenen Ersten Weltkrieg, nun zeigt eine Nazi-Zeichnung die tägliche Zuwanderung von Juden nach Deutschland. Es ist auch unheimlich, eine Zeichnung zu sehen, die die hohe Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik beklagt und die fatale Zahl von 6 Millionen Arbeitslosen aufführt. Die Pfeile, die die Vorstöße der Deutschen im Angriffskrieg gegen die Sowjetunion zeigen, gleichen denen, die darstellen sollen, wie die Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem Osten nach dem Zweiten Weltkrieg in die Westzonen und die spätere Bundesrepublik strömen. Auch die Deportation der Juden in die Vernichtungslager wird mit bunten Pfeilen dargestellt. Das ist allerdings aus einem Buch über Demografie aus den 1990er-Jahren.

Entschuldigung, jetzt rede ich ein bisschen viel – die Grundordnung ist sehr einfach, ich setze bei den ersten Gastarbeitern am Ende der 1950er-Jahre an und verfolge die Geschichte der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik bis in die Gegenwart. Diese Darstellung unterbreche ich mit kleinen ikonografischen Reihen, kleinen Untersuchungen zur Darstellung der türkischen Frau, der Landkarte, in die Pfeile eingezeichnet sind oder mit einem Kapitel über den Koffer. Der Koffer ist die Signifikante des Migranten. Mit einer Erleichterung und Häme, die dem Zeichner und denen, die seine Bilder drucken, wohl nicht recht bewusst ist, zeigt man, wie heute Arbeiter oder Asylsuchende Deutschland wieder verlassen. „Ali packt seinen Koffer“, zitiere ich aus einem Sprachlehrgang für Migranten.

Didi-Huberman: Vor allem konstruierst du dabei eine Argumentation, die Montage dient dir nicht. Dort müsste man, nebenbei bemerkt, den Unterschied zu Jean-Luc Godard situieren. Sie dient dir nicht dazu, dieses Objekt zu beherrschen, dich als Meister dieser Bilder, dieser Blätter, dieser Dokumente zu inszenieren. Du nimmst die Bilder nicht in Beschlag, du lässt sie uns vielmehr sichtbar werden. Das schien mir auch die Zielrichtung der anderen Filme zu sein, die ich von dir gesehen habe: eine fundamentale Haltung, die etwas zu tun hat mit dem, was ich vorhin Bildlegende genannt habe, wobei ich eigentlich an den Begriff „Beschriftung“ von Walter Benjamin gedacht habe.

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Schwarte: Könntest du das erläutern?

Didi-Huberman: Die Aufgabe für diese Art von generischer Bildforschung ist es, die Bilder lesbar zu machen. Ich habe früher dieses Wort „Lesbarkeit“ verabscheut, weil ich damit eine ikonographische Attitüde verbunden habe, oder sogar die Ikonologie im Sinne Panofskys, das heißt eine Reduktion des Sichtbaren auf das Lesbare. Aber als ich Walter Benjamin las, wurde mir klar, dass die Lesbarkeit nicht darin besteht, das Sichtbare zu reduzieren, sondern im Gegenteil es überhaupt erst zu öffnen. Diese präzise Aufgabe übernimmst du bzw. deine Montage. Deine Arbeit ist eine Lesbarmachung [mise-en-lisibilité] des Sichtbaren und diese Lesbarkeit ist keine Reduktion der Bilder auf einen Sinn, vielmehr die Öffnung des Sichtbaren.

Schwarte: Mir stellt sich hier die Frage nach der Möglichkeit von Kritik. Harun, wo genau wird das Element der Kritik sichtbar, das sich doch durch deine Arbeit zieht? Wie kommt das in solchen Elementen zur Geltung – oder ist es einfach nur die Beschäftigung mit etwas Vernachlässigtem als eine Erweiterung, meinetwegen künstlerischer oder ästhetischer Spielwiesen?

Farocki: Natürlich ist auf den Nebenschauplätzen leichter zu kämpfen, auch mit schwächerer Ausrüstung anzutreten. Schon als Schüler habe ich mich für die Illustrationen in den Schulbüchern stark interessiert – es war auffallend, dass die im Unterricht nicht erwähnt wurden. Aber sie existierten doch. Nehmen wir die Zeichnung aus den 1960er-Jahren, die eine Statistik verbildlichen soll, in der es darum geht, dass die Gastarbeiter oft als Mieter unerwünscht sind. Ein Mann mit Schnurrbart hat den Arm zu einer Klingel ausgestreckt. Ein deutscher Vermieter hat die Tür geöffnet und macht mit der Hand eine abweisende Bewegung. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte die Zeichnung Sympathie für den Wohnungssuchenden. Aber wenn man die Geste der Abweisung im Ausschnitt betrachtet, sieht das aus wie ein Piktogramm für „Betteln und Hausieren unerwünscht“. Betrachtet man den ausgestreckten Arm und Finger des Wohnungssuchenden in Nahaufnahme, so zeigt sich, dass die Wohnungssuche hier wie ein Gewaltakt dargestellt ist. Der Abgewiesene mit seinem Schnurrbart sieht eigentlich aus wie eine Hitler-Karikatur. Wahrscheinlich auch, weil man sehr gut typisieren können muss, um einen Schnurrbart zu zeichnen, der nicht an Hitler erinnert. Es handelt sich hier also um Fehlleistungen verschiedener Grade. Die gibt es sprachlich wie bildlich in seriösen Zeitungen wie in Schundblättern. Was ich da mache, ist Ideologie-Kritik, und mein Verfahren des Ausschnitte-Wählens und des Vergleichens entspricht den Zitierverfahren, die andere zur Untersuchung von Sprache entwickelt haben.

Schwarte: Wenn diese Arbeit sich also auf Bildzusammenhänge richtet, die das Alltägliche konstituieren, wie würdest du, Georges, die Beziehung beschreiben zwischen dem Unter-die-Lupe-Nehmen eines oft als allzu verständlich abgetanen Materials, und der Zuordnung dieser Bildbewegung zu einem weitern Kontext, der in den Bildern selbst nicht erwähnt wird und worin das kritische Element dieser Arbeit zu sehen wäre? Diese Zuordnung und kritische Arbeit, durch die den Bildern Lesbarkeit in Benjamins Sinne zuwüchse, könnte dann aber auch übersetzt und missverstanden werden als eine Hinzufügung: als Verwandlung von etwas Alltäglichem in ein Objekt bourgeoiser Gelehrsamkeit. In welcher Weise also kann diese Ausdehnung von Wissen selbst kritisch sein? Ist die Montage eine Arbeit der Kritik?

Farocki: Und immer schön gegen die Bourgeoisie, was?

Didi-Huberman: Und auf jeden Fall gegen die Gelehrsamkeit... Woher kommt es nun, dass wir hier einen kritischen Effekt sehen? Erstens lässt sich in diesem Film eine bestimmte Verwendung des Zitierens feststellen. Es ist eine Desorganisation, aber man gewinnt etwas hinzu, indem man zitiert, und außerdem ändert man die Reihenfolge, die Ordnung.

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Ich habe mich immer gefragt, ob du das kennst, Harun: Es gibt einen Artikel von Siegfried Kracauer aus dem Jahr 1931 über die kinematographischen Neuigkeiten. Darin erzählt er, dass es eine Art neue Gruppe von Linken gibt, die nicht die Mittel hatten, um alternative kinematographische Nachrichten zu produzieren, d.h. sie hatten nicht das Geld, um Filme zu drehen. Also haben sie einfach die bestehenden Kino-Nachrichtenstreifen anders zusammen montiert, etwa die offiziellen Nachrichtensendungen der Weimarer Zeit, und, offenbar, eine andere Beschriftung oder einen anderen Kommentar hinzugefügt. Von diesen Filmen sagte Kracauer, dass es ihnen genügte zu zitieren und neu zusammen zu setzen (Remontage), um das zu erhalten, was er eine „Schaukraft“ nennt. Verglichen damit arbeiten die Semiologen der Nachrichten und die Medientheorien nur mit Gemeinplätzen!

An dieser Stelle möchte ich dir gerne eine Frage stellen, Harun. Ich erinnere mich an die Art, wie Eisenstein den Unterschied erklärt zwischen seiner Idee von Montage und derjenigen, die sich bei Griffith findet. Wäre es nicht interessant, deine Arbeit über Griffith zu verlängern mit einer Arbeit über Eisenstein?

Farocki: Als ich zur Filmschule ging und von der Opposition Eisenstein – Griffith erfuhr, nahm ich natürlich die Partei des ersteren. Nicht nur, weil Eisenstein die Revolution bedeutete und Griffith das Erzählkino, mit dem es zu Ende zu gehen schien. In Zukunft kam es nicht mehr darauf an, Fabeln zu erzählen, sondern Gedanken zu verfilmen oder Gedanken filmisch zu erzeugen. Außerdem stand Eisenstein mit seinen Montage-Ideen für die avantgardistische Revolution und nicht für die später mit dem sozialistischen Realismus verkommende. Aber es zeigte sich doch, dass die Kontrastmontage, die Ideen-Montage, nur sehr einfache Oppositionen vermag: arm – reich oder hell – dunkel. Im Erzählkino leitet sich die Montage-Ordnung zwar von der Story her: Aber im Detail gibt es hier auch Oppositionen an der Schnittstelle. Es gibt ja nur zwei Schnittprinzipien: Ähnlichkeit und Gegensätzlichkeit.

Sergei Eisenstein, "Der Streik", 1925, Filmstill

Sergei Eisenstein, "Der Streik", 1925, Filmstill

Didi-Huberman: Am Ende von Eisensteins „Der Streik“ gibt es eine Szene, an die du dich bestimmt erinnerst, in der die Frau zusammen montiert wird mit einer dokumentarischen Sequenz über ein Rind in einer Schlachterei. Zum Schluss sieht man eine Aufnahme einer Menschenmenge und dann ein Nahaufnahme, eine Sequenz aus dem Dokumentarfilm, das schließlich geschlachtete Rind, die Kehle durchgeschnitten: viele Leute und Eisenstein selbst haben geglaubt, voilà, dies ist eine Metapher: das Volk geht zum Schlachthof; das Volk ist ein Rind, das man abschlachtet. In diesem Moment soll die Montage dazu dienen, eine ideelle Synthese herzustellen. Dazu möchte ich nun gerne deine Meinung wissen. Denn ich habe diese Szene überhaupt nicht so gesehen. Schlussendlich assoziiert die Montage ein Überblicksbild und eine Nahaufnahme, ein Bild von Menschen, die verzweifelt rennen und ein Bild von einem reglosen Rind, das dabei ist zu sterben. Visuell konnte ich diese Synthese nie herstellen. Und: die Montage ist in ihrer kritischen Funktion genau dann effektiv, wenn sie keine Synthesen herstellt, sondern vielmehr Differenzen deutlich macht. Diese Art der Montage sehe ich in deinen Filmen. Die Art, wie hier die Montage Differenzen produziert, ist dasjenige, was uns zweifeln lässt an dem, was wir doch gerade ganz sicher gesehen zu haben glauben, und was uns daran hindert, verfälschende Synthesen herzustellen. An diesem Punkt bist du auch Godard nahe.

Farocki: Ja, ich glaube ich verstehe das. Für unsere Ausstellung „Kino wie noch nie“ in der Akademie der Künste in Berlin kamen Antje Ehmann und ich auf die Idee, Schuss/Gegenschuss-Sequenzen auf zwei Monitore zu verteilen. Der Mann ist auf dem linken Monitor und schaut zu der Frau im Off, wenn sie ins Bild kommt, erscheint sie auf dem rechten Monitor, und so fort. In der Arbeit „Zur Bauweise des Films bei Griffith“ (2006) habe ich dieses Verfahren ebenfalls angewendet. Und es kommt etwas Erstaunliches dabei heraus: die Filmerzählung übersteht diesen Eingriff gut. Die Sequenz wird zerlegt, räumlich aufgeteilt, und funktioniert doch weiter. Gleich ob es sich um Schuss/Gegenschuss handelt oder um Ran- oder Rücksprünge: Ich sehe in der Kontinuitäts-Montage den Bruch.

Das ist etwa so wie für dich, Georges, mit der Kuh und den Streikenden: Gerade, wenn es so nahe liegt, das eine als Metapher für das andere zu lesen, drängt sich auch auf, die Ungleichheit der beiden Szenen ins Auge zu fassen. Vielleicht funktioniert das wie bei einer Verleugnung: die Story-Montage ruft in einem fort: ich bin flüssig, ich bin flüssig. Und damit wird das Gegenteil wahr, wie bei dem Punk-Song: „This is not a love song, this is not a love song.“ Es war Godard, der schon in seinen Erzählfilmen, also denen bis 1968, Montagen wie im Erzählkino machte, aber mit einer Gewichtsverlagerung. Das Close-Up war zu unvermittelt, es stand zu lang, die Einstellungen bekamen Autonomie gegenüber dem Erzählzusammenhang.

Harun Farocki, "Kino wie noch nie", 2006, Ausstellungsansicht Generali Foundation, Wien

Harun Farocki, "Kino wie noch nie", 2006, Ausstellungsansicht Generali Foundation, Wien

Schwarte: Georges, worin siehst du jetzt den Unterschied zwischen Godard und Harun Farocki? Das hast du angekündigt.

Didi-Huberman: Von Godard kann man sagen, dass er seine Bilder in Besitz nimmt – komplett. Das lässt sich auch im Hinblick auf „Histoire(s) du Cinéma“ (1988) sagen. Es ist ein Meisterwerk, es ist eine große, lyrische Symphonie, aber es schmeckt auch nach Malraux. Es ist lyrisch, und zugleich ist es äußerst beherrscht. Diese Beherrschung des Bildmaterials ist etwas Fundamentales, denn es betrifft auch das, was wir als Legende ansprachen. Die Herrschaft über das Material spricht sich in jenen melancholischen Begleitsätzen Godards aus, der die Wahrheit ausspricht über die Dinge, die wir nicht besitzen, sondern die uns besitzen. Alles geht dermaßen schnell, dass wir über die Herkunft der Bilder nichts erfahren. Oft kommt das Anschauen der „Histoire(s) du Cinéma“ einer Übung in Cinephilie gleich, einem Test des filmhistorischen Wissens, wobei man sich freut, diese oder jene Passage wiederzuerkennen; und je länger es dauert, desto uninteressanter wird dieses Spiel, denn natürlich ist dieses Provenienzerraten gar nicht die Aufgabe.

Kurzum, ich glaube, der große Unterschied ist darin zu suchen, dass du die Montage vielleicht weniger symphonisch gebrauchst, vielleicht kontrapunktisch: Es wird weniger eine große Symphonie, aber du gibst uns das Bild [rendre l’image/Bildgebung]. Während Godard es in seinem Besitz hat, zu seiner Verfügung, können wir nichts anderes tun, als uns vor dem Meister zu verbeugen.

Schwarte: Ich möchte noch den Begriff „Dispersion“ in unserem Gesprächstitel aufgreifen. Weil die Montage in der frühen Avantgarde schon etabliert worden ist als ein Prinzip, das sowohl ästhetische wie politische Reperkussionen, Effekte hat, ist heute erneut fraglich, was als Montage gedacht werden muss, da sie oft als technisches Verfahren missverstanden wurde. Als Einstiegsfilm hatte „Aufstellung“ den Vorteil, dass wir anhand davon diese politisch-ästhetische Montage als etwas Durchgehendes seit den Dreißigerjahren verstehen können – dies wird schon deutlich in dem Material, das du gezeigt hast und mit dem du arbeitest. Du zeigst zudem, dass die Montage sowohl die ästhetische Arbeit berührt, als auch das, was politisch passiert: Die Montage eines Volkes, einer kohärenten Geschichte. Und ich frage mich, inwiefern man den Begriff der Dispersion einfügen kann: ob Dispersion, etwa als Ausstreuung von Elementen ohne systematische Ordnung verstanden, als der Zustand, den die Montage abschafft, erörtert werden kann; oder als der Begriff, von dem die Montage ausgeht.

Könntest du, Harun, so etwas wie die Dispersion vielleicht als Gegenbewegung zur Montage akzeptieren, als einen Zug hin zur ungeordneten, spontanen Verteilung, als eine Flucht vor der Montage? Vielleicht kann man, in Anschluss an Georges‘ Bemerkungen, sagen, dass die Montage als eine der Konstruktion verwandte Verfahrensweise immer eine Technik der Bemächtigung ist, der sich dagegen bestimmte ästhetische Phänomene in deiner Arbeit entziehen, dadurch dass sie ausgestreut bleiben. Sie werden eben nicht in eine Ordnung gezwängt, die dich als Herrscher über diese Elemente ausweisen würde.

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Harun Farocki, "Aufstellung", 2005, Filmstill

Farocki: Das Wort „Dispersion“ habe ich mir noch nicht so oft durch den Kopf gehen lassen. Beim Film „Aufschub“ (2007) über das Durchgangslager Westerbork etwa nahm ich mir nichts weiter vor als eine Edition. Ich wollte das Material, das ein Lagerinsasse aufnahm – Rudolf Breslauer, ein Fotograf, der aus Deutschland in die Niederlande geflüchtet war und der mit seiner Familie nach Westerbork verschleppt worden war – zugänglich machen. Man kann in der Gedenkstätte Westerbork eine DVD mit den etwa 90 Minuten Material kaufen, das von diesen Dreharbeiten im Auftrag des Lagerkommandanten erhalten ist. Die sah ich mir mit meinen Studierenden in Wien ein paar Mal an. Bei der ersten Vorführung war offensichtlich, dass man ohne Zusatzinformationen keinen Zugang zu den Bildern bekommt. Bis auf die Uniformen der SS und die der niederländischen Hilfspolizei sieht alles alltäglich aus. Es kommen so viele Arbeitsszenen vor, dass man denken kann, man hätte es mit einem Industrie-Film zu tun. Erst wenn man weiß oder sich bewusst macht, dass von hier jede Woche ein Zug nach Bergen-Belsen, Theresienstadt oder Auschwitz abging, erschließen sich die Bilder. Oder wenn man weiß, dass die Lagerleitung und auch die Insassen zum Zeitpunkt der Aufnahmen fürchteten, das Lager werde aufgelöst – die Insassen fürchteten, in die Lager „im Osten“ zu kommen, die SS-Männer fürchteten, an die Ostfront verlegt zu werden – versteht man, warum so ausführlich Arbeit gezeigt wird. Ich las also etwa den im Lager verfassten Bericht „Im Depot“ von Philip Mechanicus. Weil ich so viele Filme über die Lager gesehen hatte, in denen Material aus verschiedensten Quellen zusammengefügt war – Bilder, die von den Nazis gefilmt worden waren, Bilder von den Alliierten, wenn sie die Lager befreiten, nachgestellte Bilder – wollte ich hier Material aus nur einer Quelle nehmen. Und die Bilder in der Reihenfolge belassen, in der sie im Archiv liegen und wahrscheinlich auch gedreht wurden. Wenn ich hier eine Sequenz zeige, dann ist sie nicht gekürzt oder verlängert.

Ich organisiere die Bilder also, hauptsächlich indem ich sie mit Zwischentiteln kommentiere, und bin natürlich auf das aus, was ihr wohl mit Dispersion meint. Wenn ich bei den Szenen auf dem Bahnsteig vor dem Deportationszug einzelne Personen kommentiere: die Frau im Rollstuhl, das Kind, das zum Abschied winkt, den Mann, der hilft, die Tür des Waggons zu schließen, mit dem er deportiert wird, dann will ich damit erreichen, das Andere andere Einzelheiten aufgreifen. Meine Arbeit muss die eines Vorarbeiters sein, sie darf es nicht so aussehen lassen, als wäre die Arbeit jetzt getan.

Didi-Huberman: Genau an dieser Stelle wird die Frage der Dispersion zentral. Denn in den Debatten über die Frage der Montage – sagen wir – in der Epoche von Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Sergei Eisenstein etc., und um es sehr verkürzt zu sagen, für Ideologen vom Typ Lukács, waren die Operationen der Montage, zum Beispiel im „Ulysses“ von James Joyce, auf literarischer Ebene, nichts anderes als eine Dispersion, die inkompatibel war mit dem Sinn der Geschichte, mit einer genauen Parteiergreifung, etc. Brecht benützt die Montage jenseits der Parteilichkeit, obschon er zur gleichen Zeit die Sorge nach einer klaren Parteinahme teilt, woraus für ihn das Prinzip folgt: Montage ja, aber nicht zu viel Dispersion. Zu viel Dispersion, das ist der Surrealismus. Die Surrealisten geben sich der totalen Dispersion hin: Warum? Weil ihre Imagination, jedenfalls für Brecht, zu merkwürdig, zu extravagant ist, so dass der politische Sinn verschwindet.

Jedoch gibt es noch eine andere Position, und das ist diejenige Walter Benjamins, es ist auch diejenige Georges Batailles, die in der Möglichkeit eines gewissen Gebrauchs der Dispersion nichts anderes als eine Art der Redisposition der Dinge sieht, die Möglichkeit, neue, unterschiedliche Beziehungen zwischen den Dingen zu stiften.

Schwarte: Vielleicht gibt es also zwei Montage-Traditionen, eine, die in der Dispersion nur eine Inkompatibilität sieht mit dem Positionbeziehen, mit dem Parteinehmen, mit dem Sich-Aussprechen-für, eine Unvereinbarkeit mit der Arbeit am historischen Fortschritt. Für die andere gibt es einen Gebrauch der Dispersion, die zu einer Redisposition, einer Neuanordnung, zu der Produktion von neuen Beziehungen führt.

Dies vielleicht als Schlusswort. An dieser Stelle würde ich vorschlagen, die Diskussion zu beenden und uns im Anschluss Haruns Arbeit „Übertragung“ (2007) anzusehen. Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch fand am 9. September 2008 im Schaulager Basel statt.

Anmerkung

| [1] | Dieser Text basiert auf einem Gespräch aus dem September 2008 und wurde ursprünglich im August 2015 veröffentlicht. Er spiegelt die damalige Sprache und Ausdrucksweise wider, die heute als unangebracht oder verletzend empfunden wird. Wir haben den Text in seiner ursprünglichen Form belassen, um den historischen Kontext zu bewahren, und distanzieren uns ausdrücklich von diskriminierenden oder beleidigenden Begriffen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Stand: Januar 2025. |