Im zweiten Teil unserer Reihe „Documenta Debrief“ widmen sich Künstler*innen, Kunstwissenschaftler*innen und Journalist*innen einigen der vielen, von der Ausstellung und den vielfältigen Reaktionen aufgeworfenen Fragen. Den Auftakt macht der Kulturjournalist Carsten Probst mit einer Analyse der medienöffentlichen Debatte und ihren Folgen.

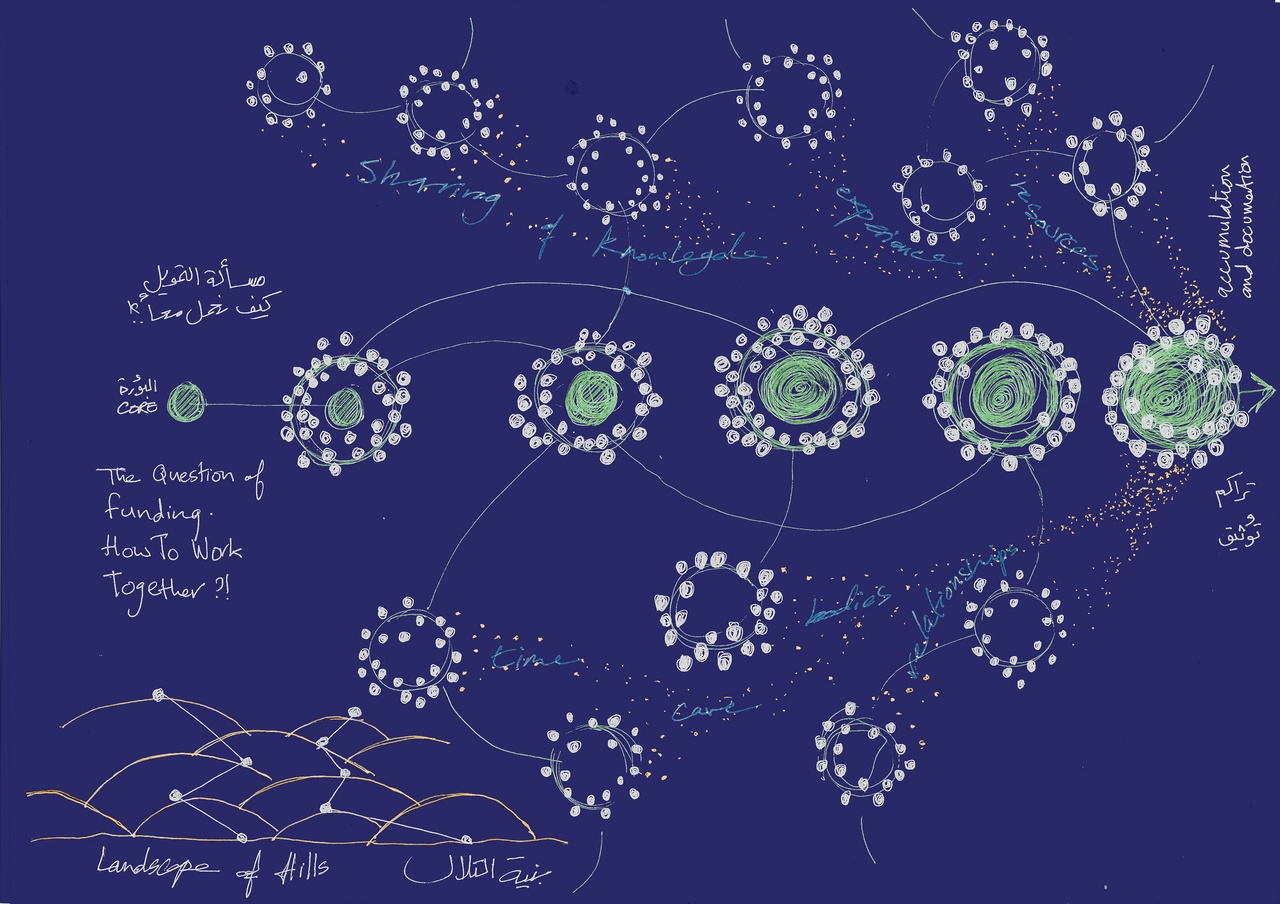

Das Kurator*innenkollektiv ruangrupa kam mit dem Anspruch nach Kassel, die internationale Großveranstaltung in einem offenen Gemeinschaftsprozess zu gestalten. Sowohl diese Zielsetzung als auch viele der gezeigten künstlerischen Arbeiten verstanden sich als Beitrag zu politischen Diskursen. Doch die seit Jahresbeginn brodelnde und in den Eröffnungstagen schließlich entfesselten Diskussionen um Antisemitismus, Postkolonialismus und Kunstfreiheit auf der „documenta fifteen“ hielt die Institution auf Distanz, so Carsten Probst. In seiner Analyse der medialen Rezeption vollzieht der Journalist nach, welche Folgen die sowohl durch die Medienöffentlichkeit als auch durch die Ausstellungsmacher*innen aufrechterhaltene Trennung von der seit 2019 geführten deutschen Debatte und der tatsächlichen Schau mit ihren kuratorischen und künstlerischen Positionen hatte.

Bei politischen Diskussionen über Kunst liegt der Verdacht des Whataboutism, einer Stellvertreter*innendebatte, meist nicht fern. So war es von Beginn an auch bei der medienöffentlichen Kontroverse um die „documenta fifteen“, bei der es um Antisemitismus, Kunstfreiheit und Postkolonialismus ging, die ausgestellten künstlerischen Arbeiten nach verbreiteter Auffassung aber kaum näher gewürdigt wurden. Tatsächlich meldeten sich in der Debatte viele Vertreter*innen der Zivilgesellschaft über die „documenta fifteen“ zu Wort, die sich selbst weder als Künstler*innen noch als Kunstexpert*innen verstehen. Eine Kommission, die überwiegend aus Fachleuten nicht-kunstbezogener Disziplinen bestand, sollte später sämtliche Werke in der Ausstellung auf mögliche antisemitische oder israelfeindliche Inhalte hin überprüfen; die Kulturstaatsministerin Claudia Roth legte ein Fünf-Punkte-Papier für eine inhaltliche Regulierung der Documenta vor; vor dem Kulturausschuss des Deutschen Bundestages fand eine stundenlange Anhörung statt.

Angesichts dessen wirkt es verständlich, wenn Tania Bruguera, die als künstlerisch Beteiligte mit dem Instituto de Artivismo Hannah Arendt (kurz INSTAR) an einer der meist rezipierten Arbeiten der „documenta fifteen“ beteiligt war , in einem Interview gegen Ende der Ausstellung resümiert, dass „alle Teilnehmer in eine Diskussion hineingezogen wurden, die nicht unsere war und die in all ihren Dimensionen schwer zu begreifen ist“. Sie bezieht dies nicht auf die politische und mediale Debatte allein, sondern meint damit ausdrücklich auch das inkriminierte Banner People’s Justice (2002) des Kollektivs Taring Padi, das letztlich als Corpus Delicti im Zentrum der Antisemitismusvorwürfe gegen die „documenta fifteen“ stand. Bruguera distanzierte sich von dem Banner, weil es „Propaganda und Archetypen“ enthalte, „die nicht von den Künstlern selbst, sondern von anderen definiert werden“. Gegen die Fremdbestimmung von Kunst richteten sich im Verlauf der Documenta auch zwei offene Briefe von Teilnehmer*innen; allerdings war darin eher von Zensur durch staatliche Maßnahmen die Rede. In ihrem Interview verteidigte Bruguera den Bereich autonomer künstlerischer Kollektivität im Lumbung-Netzwerk der „documenta fifteen“ mit den Worten: „Es war fantastisch, denn was diese Documenta wirklich geprägt hat, waren die WhatsApp-Gruppen und Zoom-Meetings. Sie waren endlos.“

Das Innen-Außen-Paradigma, wonach der „documenta fifteen“ die Debatte lediglich von außen übergestülpt worden sei und nichts mit ihrem inneren Anliegen und mit der ihrem Wesen nach freien Kunst zu tun habe, ist auch in den Statements des Kurator*innen-Kollektivs von ruangrupa selbst zu erkennen. Diese Abgrenzung lässt das Lumbung-Prinzip der Kurator*innen eines vermeintlich nicht mehr übergreifend kontrollierten, sondern delegierenden, offenen und inklusiven Bild- und Wissensprozesses in den Augen ihrer Kritiker*innen leicht als in sich widersprüchlich erscheinen. Trennt man pauschal Debatte und Ausstellung, bleibt der offene Prozess letztlich ein exklusiver Raum der Eigentlichkeit und der internen Entscheidungen darüber, welche Community oder welche Beiträge als Teilnahme am Harvesting, dem Einfahren der diskursiven Ernte, zugelassen sind, und führt insofern eine Hierarchisierung durch die Hintertür wieder ein – auch wenn dies von ruangrupa immer wieder als westliches Unverständnis für die indonesischen Implikationen des Lumbung zurückgewiesen wurde. Mangel an diskursiver Einlassungsbereitschaft auf beiden Seiten verschaffte letztlich generalisierenden, wissenschaftlich unterlegten Urteilen – etwa über den Zusammenhang von Kapitalismuskritik und Antisemitismus – um so mehr Nachhall in der Debatte.

Die Argumentationsmuster innerhalb der Debatte verweisen auf eine ältere, in Deutschland als „Historikerstreit 2.0“ gelabelte Kontroverse um einen „Antisemitismus von links“, der in seiner Beurteilung der Politik und Geschichte des Staates Israel im Verdacht steht, den Holocaust mit anderen genozidalen Ereignissen oder Massenvertreibungen gleichzusetzen und dadurch zu relativieren. Die Debatte um die Documenta stünde damit, wie Tom Holert feststellt, in einer Reihe eskalierter Konflikte spätestens seit der medialen Diskussion um den Historiker Achille Mbembe (2020) und dem BDS-Beschluss des Deutschen Bundestages vom Mai 2019. Dass die in diesen Konflikten kultivierte Demagogie „eine differenzierte Betrachtung auch problematischer Aussagen oder Kunstwerke sehr erschwert“, sieht Holert auch an der einseitigen Bewertung des Banners People’s Justice von Taring Padi bestätigt, auf dem unterhalb des „Juden“ mit den SS-Runen auf dem Hut „eine weitere Figur des schwarzen amerikanischen Soldaten auf ein Schädelfeld uriniert“, die ebenso rassistisch, in der Diskussion aber überhaupt nicht beachtet worden sei.

Auf die Einseitigkeit der Debatte verweist auch Eyal Weizman in seinem Bericht über seinen Besuch auf der „documenta fifteen“. Er bemängelt die unzureichenden Erklärungsversuche von ruangrupa zur Bedeutung der antisemitischen Klischees: Niemand könne „Juden dafür verantwortlich machen, wenn sie entsetzt sind“. Das Banner von Taring Padi, „kein subtiles Kunstwerk“, sieht Weizman als Beispiel für das „Versagen der politischen Vorstellungskraft, als Unfähigkeit oder mangelnde Bereitschaft, Abstraktionen zu erfassen“. „Sie entstehen, wenn wirtschaftliche, soziale oder politische Prozesse unverständlich erscheinen“, so Weizman weiter.

Dieser Befund aber lässt sich auf die gesamte Documenta-Debatte übertragen: Sie wirft zum wiederholten Mal ein Schlaglicht auf eine durch wirtschaftliche, soziale und politische Krisen grundlegend verunsicherte Gesellschaft in Deutschland, wenn auch keineswegs in Deutschland allein.

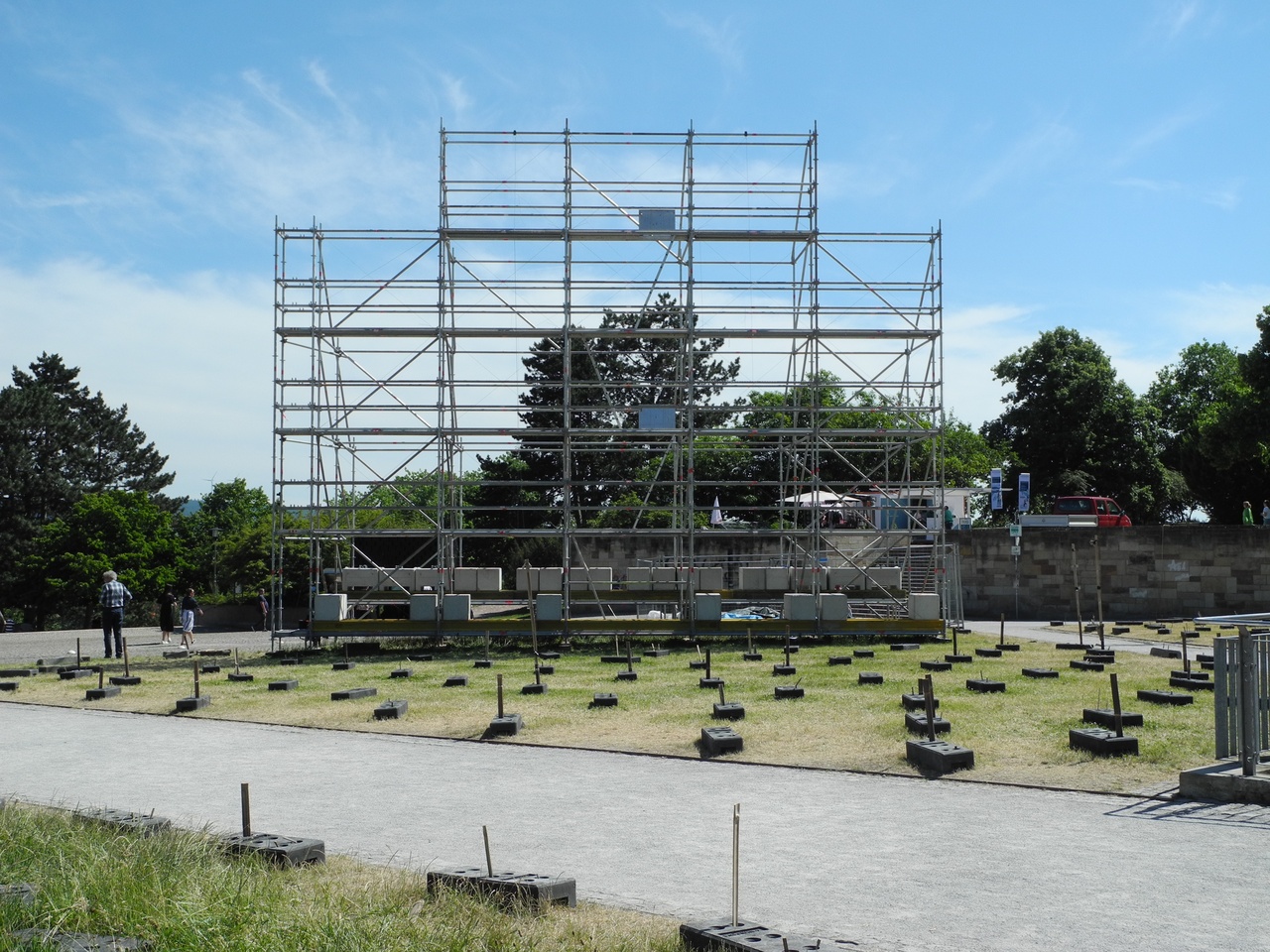

Eyal Weizman selbst war 2017 mit dem Recherchekollektiv Forensic Architecture Teilnehmer der „documenta 14“, auf der der historische Zusammenhang von Antisemitismus und Rassismus noch ein integraler Teil des kuratorischen Konzepts gewesen war. Im Gegensatz dazu wurden Antisemitismus und Rassismus in der Debatte um die „documenta fifteen“ plötzlich zu vermeintlich einander entgegenstehenden Motivationen umgedeutet – mit durchaus aktivistischen Effekten: Die rassistisch motivierten Aktionen gegen das palästinensische Künstlerkollektiv The Question of Funding, deren Räume im Mai 2022 unter anderem mit Todesdrohungen besprüht wurden, waren erkennbar durch den islamophoben Subtext der frühen Antisemitismusvorwürfe gegen die „documenta fifteen“ durch den anonymen Blog des „Kasseler Bündnisses gegen Antisemitismus“ ermutigt. In dem Blogeintrag vom 9. Januar 2022 war The Question of Funding explizit der antisemitischen Einflüsse durch ein palästinensisches Bildungszentrum bezichtigt worden. Weizman wertet mit Blick auf den BDS-Bundestagsbeschluss „die staatlich geförderte und offen islamfeindliche Verfolgung von Künstlern und Intellektuellen in Deutschland“ als mitursächlich für die mediale Kontroverse um die „documenta fifteen“ zwischen „Antisemiten“ und „Rassisten“.

Vor dem Hintergrund des spezifischen Zusammenhangs von Kolonialrassismus und Antisemitismus in der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert kann eine solche Trennung oder Gegnerschaft beider Begriffe nur demagogisch konstruiert sein. Die NS-Rassenpolitik selbst hat die Verknüpfung von Judentum und Rasse, von Weltverschwörungsszenarien und Untermenschentum zur ideologischen Basis für die Vernichtung des europäischen Judentums gemacht. Auch in der Documenta-Debatte diente der Antisemitismusvorwurf mitunter mehr der Legitimation islamophober und der Rassismusvorwurf der Leugnung links-antisemitischer Klischees.

Der inhaltliche Zusammenhang mit den seit Jahren vorausgegangenen Eklats hat die mediale Kontroverse insofern nicht ganz so überraschend über die „documenta fifteen“ hereinbrechen lassen, wie es zeitweilig von der Documenta-Leitung und auch von ruangrupa konstatiert wurde. Die Documenta hat mit ihren schweren inhaltlichen Versäumnissen und ihrer kommunikativen Verweigerungshaltung selbst die Heftigkeit der Debatte befeuert, anstatt sich von vornherein darauf vorzubereiten und ihr gerade mit ihrer internationalen Reichweite ein souveränes Forum zu bieten. Denn die kontroverse Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit westlicher Kulturen ist unausweichlich, und Kunstfreiheit bedeutet nicht, die Kunst von den Debatten frei zu halten, die sie selbst mit anstößt.

Carsten Probst lebt als Kunstkritiker und Schriftsteller in Berlin.

Image credit: 1. © documenta fifteen 2022; 2. photo: Nicolas Wefers; courtesy of documenta fifteen; 3. Public domain, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en; 4. courtesy of documenta fifteen

Anmerkungen